2018年8月22日、パシフィコ横浜会議センターにて「CEDEC2018」が開催となった。

初日には任天堂の代表取締役フェローを務める宮本茂氏が10年ぶりに登壇し、「どこから作ればいいんだろう?から10年」と題した基調講演を行った。

|

10年前の「CEDEC2008」では「どこから作ればいいんだろう?」というテーマのもと、任天堂らしい独創的なゲームの開発に至る過程やトラブル、グローバルに売れるようなものづくり、ゲームというメディアの幅を広げていくための努力などを語った宮本氏。

2度目の登壇となる今回は、10年という月日で向上したテクノロジー技術とスマートフォンの爆発的な普及、そしてそれらがゲーム制作現場にもたらした環境・アイデアの変化などについて語られた。発言の全文掲載はNGだったため、一字一句をそのままに伝えることはできないが、本稿では氏の言葉をなるべくそのまま記していきたい。

なお、基調講演の人気ぶりはすさまじく、開演前から長蛇の列ができており、入場を制限されるほどだった。

取材・文/クドータクヤ

編集/豊田恵吾

撮影/増田雄介

|

登壇した宮本氏は「いま紹介されましたが「フェローっていったいなんなんですか」とよく聞かれるんです。フェローというのは所属部署がないんですね。各部門のマネジメントは若い人に譲って、将来任天堂に必要かなとか、自分が興味があるという開発だけに専念させてやらせてもらっています。勝手気ままな立場ですね。いまユニバーサル・スタジオ・ジャパンとパークの仕事をしたり、『スーパーマリオ』の映画の開発をしたり、いろんなことを楽しくやっています」と挨拶。

10年前の講演はゲームデザイナーだけではなく経営者やマネジメントにも向けたつもりだったということと、現場の苦労を知ってもらいたかったと前置きしたうえで、構造から考える任天堂のゲームづくりの一例としてニンテンドーDSとWiiのゲームを制作した過程や、流行には左右されずに「グローバルに受け入れられるオリジナリティは、自分の体験とか、個人の中にある経験が大事」であると説いたことを振り返る。

そして現在、インディーズを含めて新しいタイプのゲームが出ていることに興味があるという宮本氏は、日本では広がりにくかったTPS(三人称視点シューター)というジャンルに対して「インクの塗り合いによる陣取り」というシステムを採用した『スプラトゥーン』のアプローチに注目し、若いスタッフが主導で動いていることに安心したという。

(画像は『スプラトゥーン2』公式サイトより)

また、ネットワークとスマホの普及についても「通信がいつでもできる。位置データを使った新しい遊びも出てきました。ちょうど10年前には「たまごっちに負けているぞ」という話をしましたが、豪華なグラフィックスで同じようなことができるように進化してきたと思います」と語り、ハードウェアの性能が上がったことで開発環境も変わり、プログラマーではなくてもゲームのようなものを手軽に作れる環境によって、新しいきっかけを作ってくれたらと思う、と述べた。

つぎに語られたのは、ゲームの規模がどんどん膨らんで、ディレクターがいまなにをしているのかわからなくなるという課題について。「ゲームは画も音もシーケンスも含めて、ちゃんと作らないと評価されない。でも出来上がった状態で評価するには2年かかる。それでおもしろくなかったら責任をどうするのか、というのがリアルな問題としてありますよね」と現実的な一例を取り上げ、「本当に大事な、継ぎ足すポイントのフォーカス」が重要だと語る。

「ゲームの中身の問題ではなくて、通信環境、通信回線、追加コンテンツ、サーバーを維持して、バージョンアップして、といった部分が肥大化していっているけども、自分が大事にする部分だけをフォーカス、実験することを心に留めておいてください」と話した。

|

続いて宮本氏は、10年間で起きた一番大きい変化としてスマートフォンの登場を挙げ、故スティーブ・ジョブズがタッチ操作できることを発表会でアピールしていたことに対し「タッチならニンテンドーDSが先に出ていたのに!」と悔しがる素振りで会場に笑い声を響かせる。

タッチについては「間違っていなかったとは思うんですが、やっぱりDSをすべてのネットワークにつなげるよりも、携帯電話をスマートフォンに差し替えるほうがずっと簡単だった、という構造だと思って悔しがっています」と分析。

また、スマホの登場によって「ゲームも大きく変わったが、メディアとしても変わった」と延べるとともに、バッテリーの進化、その場で写真を撮ることができる利便性、写真加工アプリの充実、個人でも世界中に情報を発信できることから、強力なコミュニケーションツールであるとスマホを評し、うまく課金をしてもらうための実用的かつ、わかりやすいUIを日々手がけるデザイナーの勉強ぶりに感心する様子が窺えた。

(画像は任天堂 | ニンテンドーDSより)

「ちなみにDSiにもカメラがついていたので本当に惜しいなって。まだ悔しい思いをしています」と述べて会場を沸かす場面も。

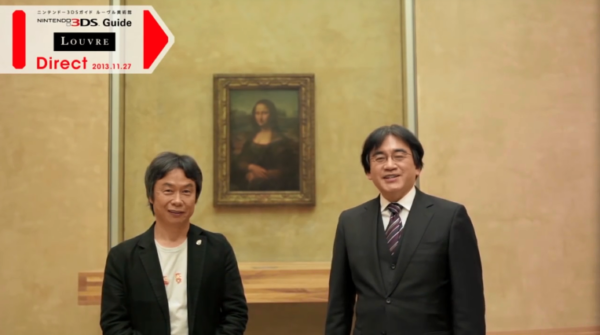

ネットワークにつなげる壁が高かったことも語られたほか、携帯機ならではの手軽さを活かして作られた『ニンテンドー3DS ルーヴル美術館公式 音声・映像ガイド』は、現在でもルーヴル美術館の公式ガイドとして未だに貸し出しが行われており、他の美術館やショッピングモールでもこうした使い方をされることを想定していたものの、モバイル、スマホの普及には太刀打ちできなかったと語った。

(画像はYouTube | ニンテンドー3DSガイド ルーヴル美術館 Direct 2013.11.27より)

スマホの普及によって新しいメディア効果が生まれてきたと語る宮本氏。「インスタ映えするとか、YouTuberは小学生にも人気ですよね。これまで告知などは放送・出版が独占しているというか、そこで我々がやることが制限されていた。でも、インターネットの発達で一般にもできるようになり、従来のメディアを介さなくても世界中に発信できるようになったことは大きな変化だと思います」とゲームメディアからすると耳の痛い言葉も。

宮本氏が普段から愛犬の散歩コースで歩いているという伏見稲荷大社は、無数に並ぶ「千本鳥居」が有名な観光スポットだが、Instagramを通じて世界中に拡散されたことから、海外からの観光客が非常に増えているという。伏見稲荷大社を訪れた際、スマホとSNSの組み合わせとは異なるアプローチとして、お参りの「作法」を5ヶ国語で説明したパネルを奉納するという、提案型ビジネスを思い浮かんだという余談も披露された。

話題はふたたびゲームを構造から考える話へ。前回の公演では「ゲームの面白さはゴールを目指すこと。再挑戦、チャレンジ」であったことが語られた。アーケードからスタートしているため「プレイヤーが失敗したら、もう一枚コインを入れたくさせるのが最大のポイント」であり、家庭用ゲームが発売されてからは好きなだけ遊べるようになったものの、「ゴールは決めなくてもいいと考えたんですけど、ゴールを示したほうがおもしろいという考えからなかなか離れられなかった」ことが語られた。

「作る側としても、限られたメモリの中ではゴールを目標にするのがいちばん楽で、そうすることしかできなかった。ところが、どんどんコースが増えて、演出も増えると、楽ではなくなる。遊ぶ人のクリエイティブがゲームをクリエイティブすると考えていたけども、それは枠があるゲームの話」。そう前置きしたあと、話題は『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に。

宮本氏は「メモリの余裕や処理能力が充実したことで、ゴールに進む道中にいろんな変化やご褒美を設けることができた。『ブレス オブ ザ ワイルド』ではルートを見つけ、動いていること自体が心地よくて楽しいという部分にすごく時間をかけて作りました。環境が楽しければプレイヤーはいろんな目標を作って遊んでいける」と続ける。

『スーパーマリオ オデッセイ』の場合もマップが小さくなっただけであり、基本的には『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』のテイストを継承したという。なお、『スーパーマリオ64』では「スターを取ったら続けるのか終わるのか」が議論され、テンポの良さと達成感を得るために終わらせるほうに決めた一方、『スーパーマリオ オデッセイ』ではパワームーンを取得してもゲームが続けられることに対し、「20年前にできなかったことがいまふつうにできるようになった。正直、間延びしないか心配ですけども」と裏話も語られた。

「ゴールのないゲームはこの10年どんどん進化しているんですけど、自由度が高いのがおもしろいのであれば、2DCAD【※】、3DCADがいちばんおもしろいゲームなんじゃないかな、と言っていたことがあります」と過去の発言を例に挙げながらエディタ系ゲームの話に。

※CAD: computer-aided designの略。コンピュータ支援設計、コンピュータを用いて設計をすることを指す。

「すごいなと思うのは『マインクラフト』。特別な成功だと思いますね。3Dビルダーは発想があったし、NINTENDO64時代に実験もしていました。でも、どうしてもおもしろくならなかったんですね。レースにしたらとかアドベンチャーにしたらとか、話が変な方向にいって収集がつかなくなってできなかった。『マインクラフト』でコンビニを作るという動画を見てすごいなと驚いた。これだったらお店の看板が欲しくなるし、データを買う理由が生まれる」と述べたあと、またしても「悔しい」との発言が。

続けて、「もうひとつ悔しいと思ったのは、これが日本の製品ではないこと」と悔しさをにじませていた。

(画像はMinecraft公式サイトより)

ただ、エディトリアル系ゲームに挑戦した例として、ゲームを作るゲームというアイデアから生まれた『スーパーマリオメーカー』は、仕様書ありきではなくスタッフがゲーム機をいじりながら楽しんで作っている光景を見られたことや、メーカーでは作らないようなコースが投稿されて盛り上がったことから、おもしろい展開になったという手応えを感じているようだ。

また、制限をつけたほうがおもしろいという考えが抜けきれずにいたという宮本氏は、『スーパーマリオメーカー』を通じて「新しい魅力があれば、本来落ちてしまう場所であっても床を作らせていい」と、プレイヤーが自分で見つけたチャレンジが達成感になるのは幸せなことだと考えるようになったという。これにより、ゲームに対する考えをすっきりさせることができたと語った。

「もしモバイルで作るなら」という方向が定まった任天堂のチャレンジ作『スーパーマリオ ラン』。当初からカジュアル層を想定していたものの、宮本氏も初めての経験ということで「もう少し難しくしてもいいと思う」というほど簡単に作ったはずが、ほとんどの人がステージ3で諦めているという意見を聞いたときはさすがに驚いたという。

「そういう現実を見て、さらに開発を行い、最初から作るべきだったんですけど、パーフェクトを取ると高スコアが狙える“リミックス10”というモードを半年遅れで追加しました。プレイヤーの様子を見ながらつぎのゲームの開発をしていくのはおもしろい環境だと初めて気づきました」と、当時の心情を語った。

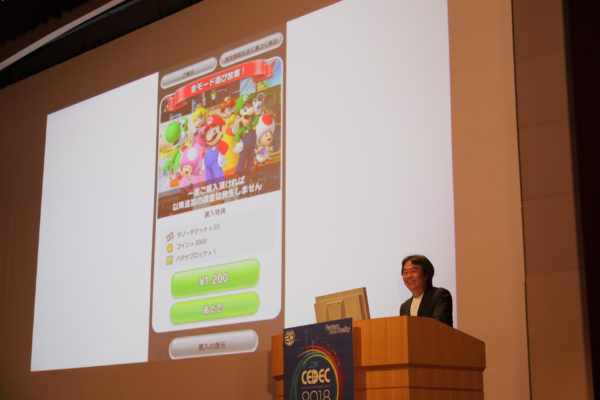

続いてモバイルゲームのもうひとつの課題、重課金について。「モバイルからの流れがスマホに引き継がれて、モバイルゲームに進出する際に社内で課金方法についてずいぶんと議論していくつかの方針を決めました。ゲームのスタイルによって課金の仕組みはいろいろあるんですけど、お金を出していただくのはサービスや開発したデータに対してであって、レア度やパラメーターを調整して価値を吸い上げるのはやめよう」と任天堂の方針について説明。

自分たちが作ったアプリに対して適正な価格を払ってほしいということ。せっかく巨大なマーケットがあるのだから、多くの方にリーズナブルな課金をしてもらうこと。それが任天堂らしいビジネスだと語られた。「小さなお子様を対象としている任天堂ブランドの責任。スマホの強みとは、ゲーム専用機の普及台数をはるかに超えていること。任天堂のゲームが買えない地域とか手に入らない地域の人たちに、任天堂のゲームに触れてもらって少しでいいのでお金を払っていただきたいと思って買い切り型モデルとしました。「買い切り型モデル」と僕らが勝手に呼んでいるんですが」と宮本氏は続ける。

「僕自身が飽きやすいのでひとつのゲームを作り続けると飽きちゃう。『マリオ』って真剣に攻略するよりも、適当に遊んで「つぎは本気で」というラフな遊び方で、買い切り型モデルがいちばん。プレイヤーの年齢層を考えると、ペアレンタルコントロールもあるけども、親として安心して買ってあげられるものにしたい」という宮本氏の発言からは、買い切り型モデルにしたのは「ちょっとでもお金を出してもらいたい」という理由のほか、家庭用のようにパッケージで出して終わりにしたいという気持ちが強かったことがうかがえる。

|

続いての『Pokemon GO』の話題では「岩田さんの代理で発表会に出たんですけど、正直寂しい反応でした。E3で発表しても、数日で反応が終わる。でもサービスを開始したらものすごい勢いで広まって取材がどんどん飛び込んできた」と当時の感想が語られた。

開発中はゲームとしてシンプルすぎるという意見も挙がっていたようだが、そんな中でも宮本氏は「ああしろ、こうしろ」と口出しせず、べったりと開発に携わらなかったことが結果的には良かったのかもしれないと述べた。「コミュニティができるとか、GPSを使った仕組みがおもしろいとか、そういった部分はパッケージだけを作っている人間では見間違ってしまいます」と振り返る宮本氏。

サービスの開始から2年たった現在でも、近所に住む友人が娘さんと一緒にイベント参加するなど、微笑ましい遊ばれ方がされているのはモバイルゲームならではと実感しつつ、「同じようなものではなく、ユニークなゲームを作りたい」と、制作意欲を述べていた。

(画像はPokemon GO公式サイトより)

話題は代わり、プラットフォームメーカーとビジネス運営者、アプリ制作者との関係の変化について。ゲーム機競争ではシェアを広げるために特定のソフトを独占するといった戦略が採られてきたが、あくまでもそれは成長させる過程の話。故・山内(博)元社長の「お客さんはハードなんて買いたくない。ソフトが遊びたいから仕方なくハードを買うんだ」という有名な一文を引用しつつ、ソフトの重要性について宮本氏は述べる。

「聞いた話なので本当かどうかわからないのですが、アメリカで蓄音機の競争があった際、ビクターはミュージシャンと専属契約を結んでライバルに一矢を報いたんですね。ソフトとハードの関係がよくわかる話です」と音楽業界のエピソードを例えに挙げ、オンデマンドやサブスクリプションのユーザーを増やすためにアプリを利用するケースが増えていることに触れつつ「ソフトウェアの価値を大事にしているのか見極め、価値を高めて消費者がアプリやソフトに対価を払うという習慣を作ってくれる人たちと一緒に仕事をしたい」と、堅実に構える姿勢を見せた。

ちなみに、以前イギリスで“ハードにソフトを5本つけて売りたい”という提案があった際、宮本氏は強く反対したそうだ。「ソフト3本を買ったらハードをあげるならいいけど、ソフトをつけるのは絶対にダメだと。お客さんがアプリにお金を払う構造を大事にしなければならない」という言葉には宮本氏の考えが強く現れていた。

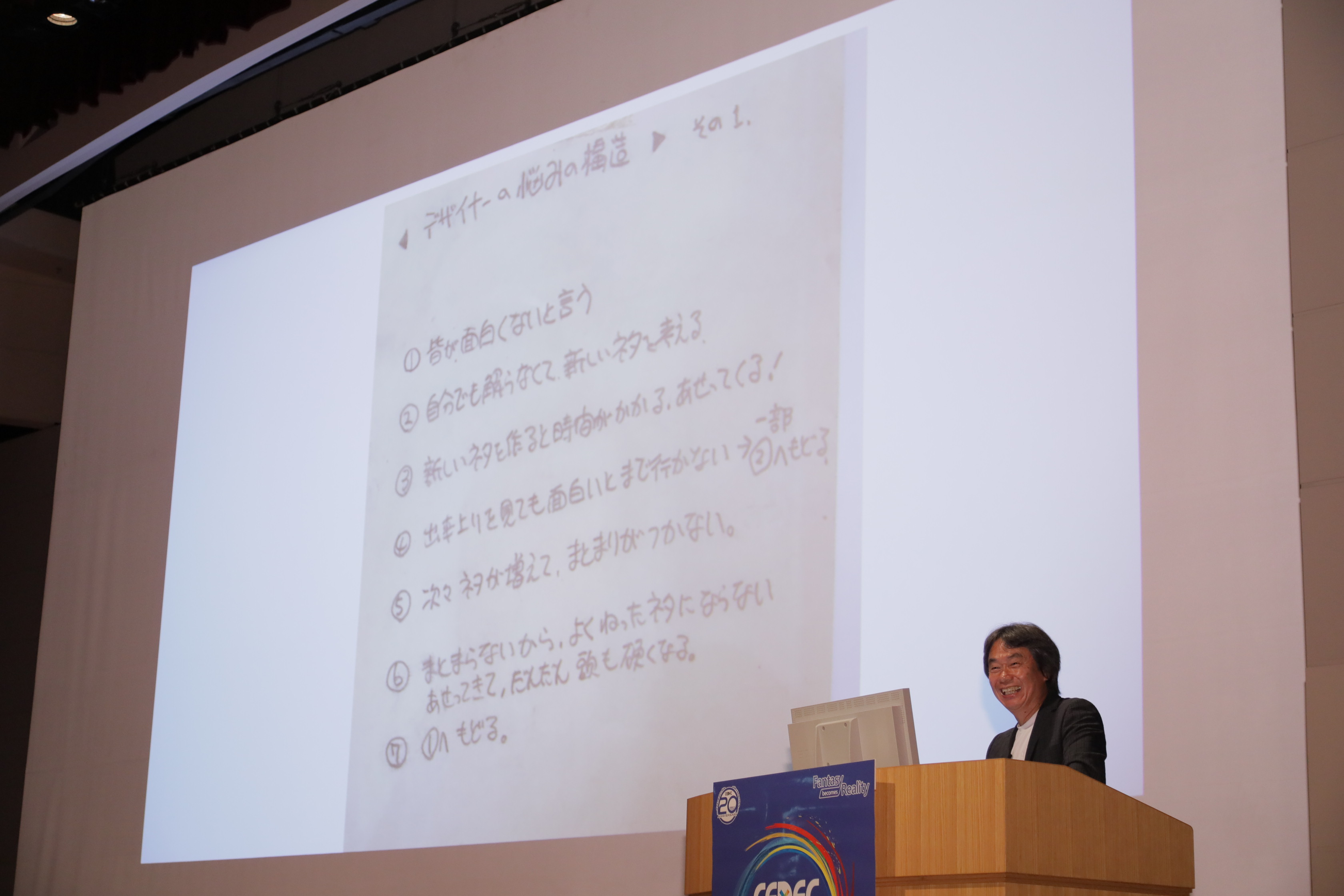

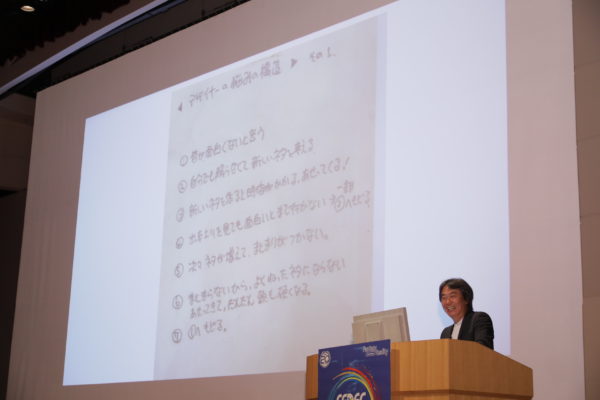

ここで少し昔の話に。かつて中郷俊彦氏(中郷氏については以下の記事に詳しい:社長が訊く 『Newスーパーマリオブラザーズ Wii』)が用意してくれたというメモ書き「デザイナーの悩みの構造」をスクリーンに映しながら、「考えをよく練らずにどんどん手を広げると、ますます事態がわからなくなる」ということを未来のクリエイターたちに伝える。

これと似たような話が2000年頃にもあったようで、プログラマーでなくても走る速度や強さ、コリジョンも変えられる夢のような「ホストIO」という環境を用意したところ、パラメーターをいじりすぎたデザイナーの感覚が麻痺してしまい、第一印象でどれがおもしろいのか見えなくなるという泥沼にはまってしまったという。その間にもプログラマーとデザイナーの距離がどんどん離れることに気づいた宮本氏は「ホストIO」を封鎖し、プログラマーとデザイナーが一緒に考えるような仕組みに戻したという逸話を披露した。

|

「この歳になると過去を振り返るときがあります」と話しはじめた宮本氏は、「誰かの無茶振り、モニターの酷評。どちらもネガティブなイメージがありますが、エネルギーになりませんか?」と来場者に問いかける。

メディアのインタビューなどで「無茶振りを跳ね返した」、「なにくそと見返すように作った」と話すクリエイターは多いが、「無茶振りや批判がなければ、自分自身でアイデアを出すためのチャレンジをしなかったはずだから、どちらかといえば感謝すべき」と語り、「自分がどう受け流すか。ポジティブなエネルギーに変えていけばいい。そう思うようになっています。会議とか堅苦しいですし、緊迫感もありますけど、笑うとか、ダジャレを言うとか、少しでもポジティブに。みなさんも楽しく仕事をしましょう」と述べたときには、多くの来場者がうなずいていた。

|

続いて、取材などでよく聞かれる「アイデアってどこで浮かぶんですか」という質問について、宮本氏は「振り返ると、誰しもアイデアはふだんから考えているんですよね。それをよいアイデアだと思うか、いまいちだと思ってボツにするか。それだけのことなんです」とバッサリ。

「アイデアの引き出しってよく言いますけど、その時代には作れないとか、ここには合わないとか、いまは使えないとか、理由がある。ただアイデアの引き出しにしまうのではなく、なぜダメなのかのラベルを貼っておくのが大事なんです

「アイデアが閃いた」というのは何かと言うと、引き出しの中のひとつに対しての答えではなく、たとえば3人いたとしたら、それぞれの引き出しがふたつ3つ同時に開いたとき。もし5つの引き出しが開いたら、会社関係なくやるべきです。そういう構造なのかな、と思うようになりました」と独自の見解を述べつつ、「アイデアはリラックスしたときのほうが出ます。でも、引き出しが空だとただのリラックスになってしまうので、引き出しをいっぱいにしておきましょう」と締めて会場の笑いを誘っていた。

|

講演の最後に触れられたのは、ゲームというメディアの幅について。宮本氏は、ここ10年ほど「出来不出来を定点観測するため」にNHKの連続テレビドラマを録画してチェックしているのだという。

現在放送中の『半分、青い。』についても同様で、もともと漫画家を目指していた宮本氏は、漫画家になることを夢見て努力する主人公に自分を重ねつつ、創作のために苦しみ、悩み、挫折する主人公の姿を見て「ゲームを作るとき、そこまで自分を追い込んだことがあるか?」と思ったのだそうだ。

「ゲームというメディアは、マンガや小説、映画に追いついているのだろうか」という10年来の疑問、そしてゲームがそれらのエンタメに勝つために、「(『半分、青い。』のように)自分を追い込んでクリエイティブをやってくれる人がこの中からひとりでも生まれてくれれば、世界に対して一矢報いることができると思います。お互い10年後に向かってがんばりましょう」と来場者にエールを送り、講演を締めくくった。

|

【あわせて読みたい】

まず2Dゲームで開発、社員300人で1週間遊ぶ!? 新作ゼルダ、任天堂の驚愕の開発手法に迫る。「時オカ」企画書も公開! 【ゲームの企画書:任天堂・青沼英二×スクエニ・藤澤仁】本記事でも出た『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』の開発手法に迫った記事。宮本茂氏が現在の『ゼルダ』シリーズにいかに関わっているかを垣間見ることができる開発裏話もあり、ぜひ一読してみてほしい。