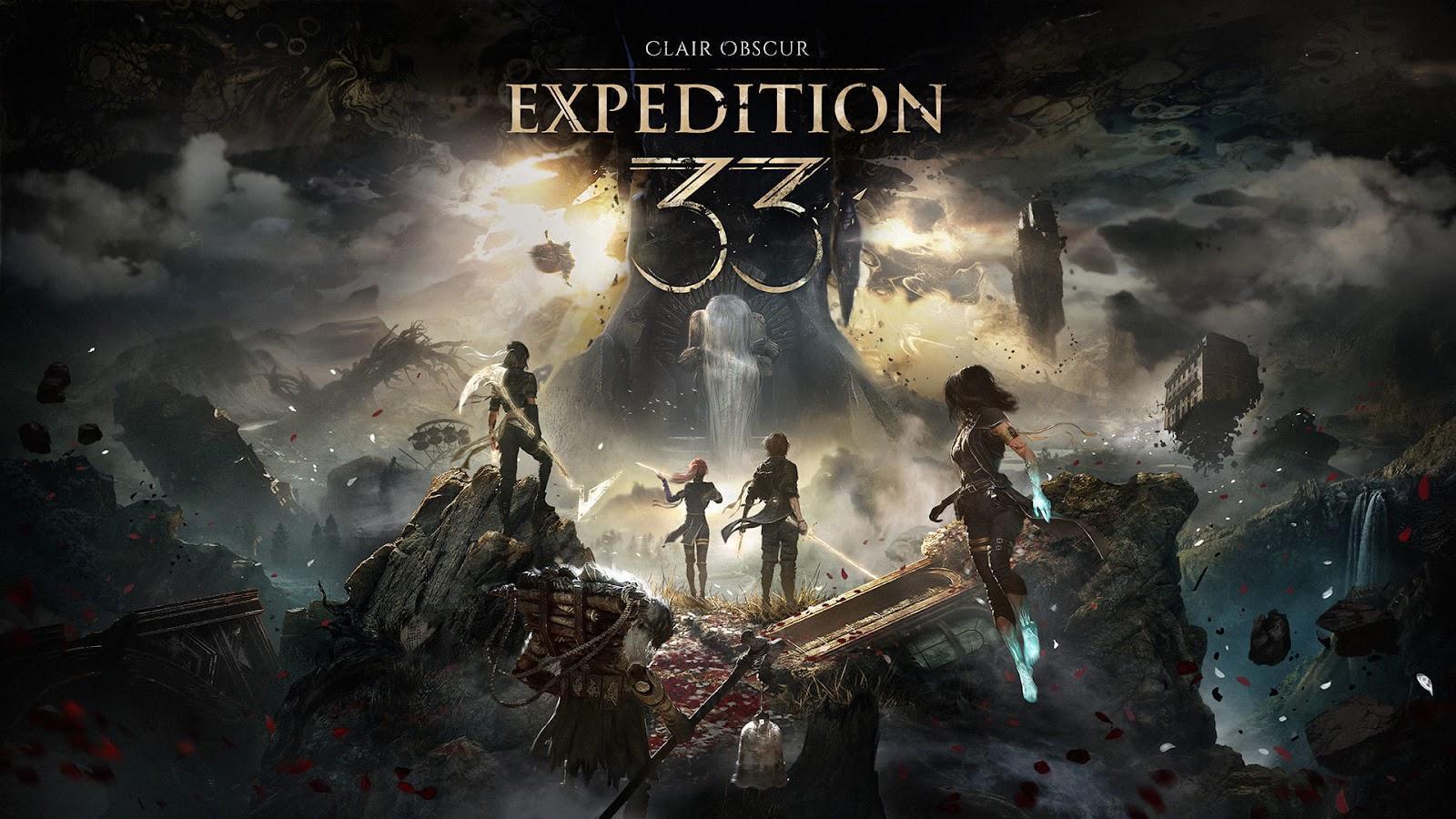

今年もまた、彼女によって人々が消える──。

ペイントレスと呼ばれる少女は年に一度目を覚まし、モノリスに数字を描く……。それは呪いの数字であり、記された年齢の人々は煙となり、この世から姿を消す。無慈悲で不条理な死の輪環に終止符を打つため、 「遠征隊33」のミッションが幕をあける──。

上記はフランスの開発スタジオSandfall Interactive(サンドフォール・インタラクティブ)が手掛けるRPG、『Clair Obscur: Expedition 33』(以下、『Expedition 33』)のシノシプスだ。

日本のRPGを彷彿とさせる設定と物語だが、それもそのはず。『Expedition 33』は、JRPGへの強いリスペクトとインスパイアによって制作されているタイトルで、Sandfall InteractiveのCEO兼クリエイティブディレクターのギヨーム・ブロッシュ氏は、『ファイナルファンタジー』(以下、『FF』)シリーズの大ファンだということを公言している。

フランスはゲーム、マンガ、アニメなどの日本コンテンツが高い人気を博している。フランス人であるギヨーム氏がJRPGに対して、具体的にどのような部分をリスペクトし、『Expedition 33』に取り入れているのか。また、JRPGと西洋のRPGの違いはどのようなところにあるのか? JRPGを軸とした話をうかがうべく、弊誌は2月の来日にあわせ、日本人クリエイターとの対談を企画した。

対談相手として白羽の矢を立てたのは、JP UNIVERSE株式会社の代表取締役であり、『ファイナルファンタジーⅩⅤ』(以下、『FF15』)や『ファイナルファンタジー零式』、『クライシス コア -ファイナルファンタジーVII-』など、数多くのRPGでディレクター経験のある田畑端さん。

意外かもしれないが、これまで電ファミニコゲーマーでは田畑さんに取材をお願いしたことがなかったこともあり、この機会に企画を打診。幸いなことに快諾をいただき、今回の対談記事が実現する運びとなった。

『FF8』で日本語を学んだフランス人が作った『Expedition 33』は、JRPGの遺伝子が随所に詰め込まれた期待作

──本日はよろしくお願いいたします。『Expedition 33』は随所にJRPGへのリスペクトを感じられる内容になっていますが、もともとフランスではJRPG人気が高いのでしょうか?

ギヨーム・ブロッシュ氏(以下、ギヨーム氏):

フランスでは日本のマンガやアニメが広く普及しています。とくに1990年代から2000年代にかけて、日本のアニメがテレビで多く放映されていました。私自身、その時代に育ったこともあり、ビデオゲーム好きとして自然にJRPGへと興味を持つようになりました。

ただ、フランス全体で見た場合、JRPGが特別に意識されているわけではないと思います。

田畑端氏(以下、田畑氏):

では、ギヨームさんの好みにピッタリ合っていたんですかね。

ギヨーム氏:

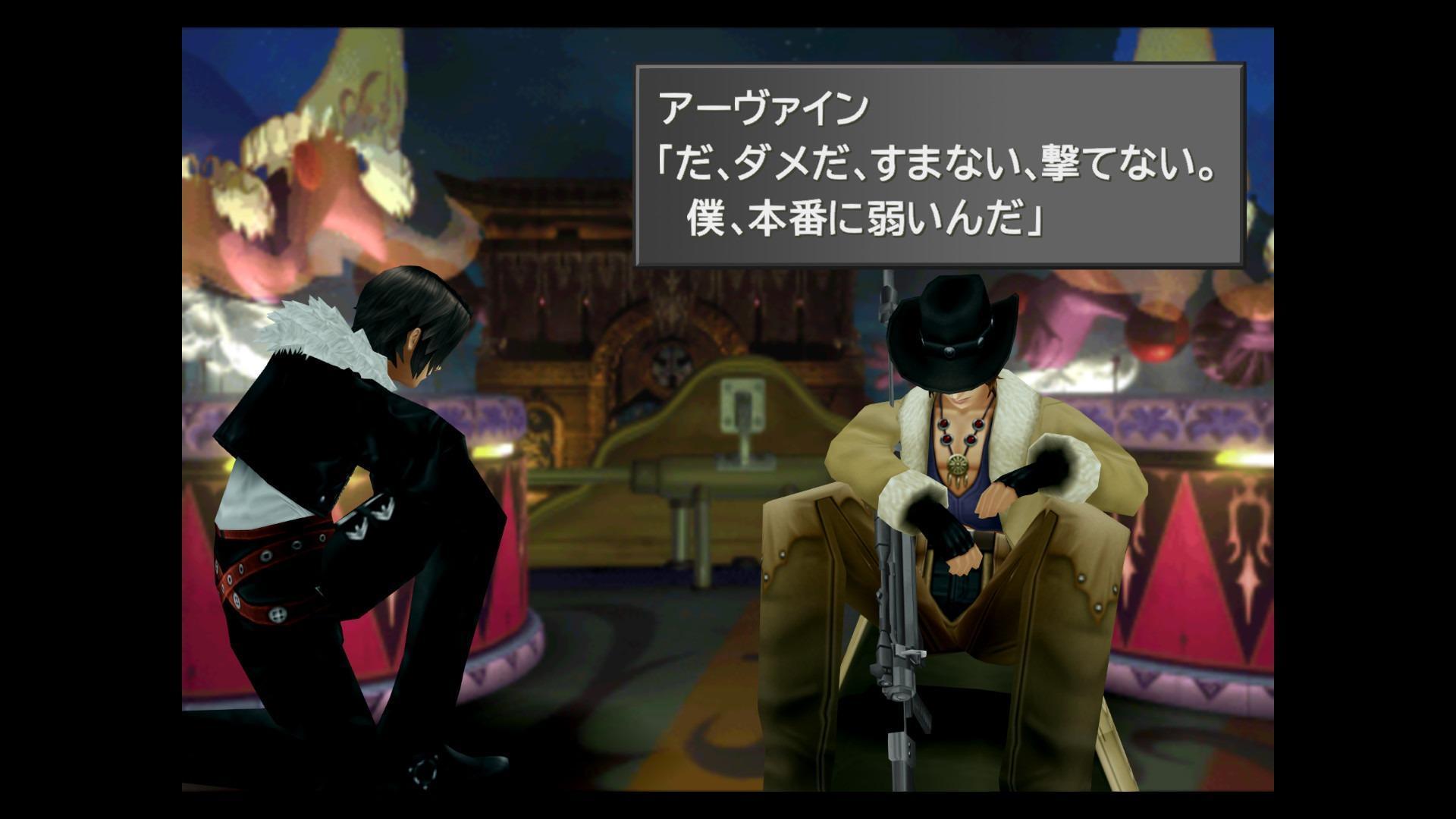

そうだと思います。じつは私にとって最初の家庭用ゲーム機が初代プレイステーションで、初めて遊んだゲームは『ファイナルファンタジーⅧ』(以下、『FF8』)だったんです。私は『FF8』で、ビデオゲームの遊び方、そして言葉を学びました。当時はゲームが下手で、ボスを倒せずぜんぜん先に進めなかったのですが(笑)。

以降、『FF』シリーズをプレイするようになり、大好きになっていきました。

ギヨーム氏:

『FF』シリーズの何が好きかと言うと、まずは世界観の壮大さ。ストーリーのスケールがすごく大きい。また、登場キャラクターもひとりひとりがしっかり作り込まれていて、性格も個性的なため、遊ぶたびにキャラクターたちを好きになってしまうんです。

さらに、『FF』シリーズは作品ごとにまったく別の世界観になっていて、毎回新しい感覚を味わえることも魅力のひとつだと思います。そうした積み重ねがあって、自分は本当に『FF』が大好きになりました。

もちろん、ゲームシステムとしても、ターン制バトルをはじめ、バトルの仕組み自体がおもしろいですし、音楽もすばらしい。すべてが調和していて、その一体感がたまらないんです。植松伸夫さんの音楽なんて、もう崇拝しているレベルですね。

田畑氏:

『FF』以外ではどんなゲームを遊んでいたんですか?

ギヨーム氏:

『幻想水滸伝』、『アトリエ』シリーズ、『シャドウハーツ』、『ペルソナ』シリーズ、『レジェンド オブ ドラグーン』、『真・女神転生』……。もう日本のゲームはなんでも遊んでいます(笑)。子どものときからずっとJRPGを遊び続けてきて、新しくゲームを買うときも、自然とJRPGばかり選んでいました。

田畑氏:

なるほど、納得です。先ほどゲームプレイを見させていただいたのですが、『ファイナルファンタジー』に限らずいろいろなJRPGの遺伝子が入っているのが伝わったので(笑)。

ギヨーム氏:

そうですね、今回の作品には、自分の経験がすべて詰め込まれていると思います。

「JRPG」に訪れたバックラッシュと再評価。“キャラクターのストーリーを見つめる”JRPGと“プレイヤーがストーリーを作る”海外のRPGの違い

──2000年代初頭は、JRPGというものがネガティブな印象で捉えられることもありました。しかし近年は再評価され、ポジティブで魅力的なジャンルとして受け入れられていると感じます。その変遷をどのように考えていますか?

田畑氏:

たしかにそういう流れがありました。その時代のフランスがどうだったのか、そしてギヨームさんがどう考えていたのかは私も知りたいですね。

ギヨーム氏:

フランスでも、2000年代の前半から後半は、JRPGに対する評価がかなりきびしい時期でした。たとえば、当時『ロストオデッセイ』【※】はヨーロッパではすごくきびしい受け取られ方で、JRPGというジャンルそのものが低評価される時代だったと思います。そのような影響もあって、新しく登場するJRPGの数も減ってしまいました。

私はずっとJRPGが大好きでしたし、『ロストオデッセイ』も本当にすばらしいゲームだと思っていたので、そうした評価にはすごくストレスを感じていました。ただ、新作のJRPGが少なくなってしまったこともあって、そのころは『ギルティギア』などの格闘ゲームを遊ぶ時間のほうが多かったかもしれません。

とはいえ、時代が変わる中で、JRPGへのリスペクトや価値観が揺らいだかというと、そんなことはまったくなくて……。コアの部分ではずっと変わらずにJRPGが大好きでしたし、その想いは『Expedition 33』に反映されていると思います。

──日本で作られたRPGと海外で作られたRPGの違いを、おふたりはどのように分析されていますか?

田畑氏:

たとえば、日本のRPGは敵にもちゃんと「戦う理由」が必要だったりするじゃないですか。すごく日本的な要素が根っこにあるものだと思っています。日本のコンテンツ文化では、そういう部分がすごく大事にされていますよね。

あと、日本のRPGって、もともとは敵だった相手が、つぎの強敵を前にして共闘するような展開がよくあります。マンガやアニメでも見られる展開ですが、そういった日本的な価値観を体験しながら仲間みんなで世界を救う、というのが日本的なRPGの特徴なのかなと。

日本産のエンターテインメント作品は子ども向けの作品であっても、ちゃんと「敵」はいて、でも、最終的にはラスボスが心を入れ替えたり(笑)。こういう展開って、すごく日本的な特徴だと思います。

このような日本の価値観を色濃く反映したRPGが、過去においては欧米中心に少し幼稚な日本産RPG=JRPGというイメージになっていた気がします。

近年は逆に、多くの日本産コンテンツが世界に広がり、日本的な価値観が高く評価されてきたことで、JRPGという言葉のイメージも大きく変わったのだと認識しています。

ギヨーム氏:

ヨーロッパですと、どちらかというと“敵が全員死ぬ”といった凄惨な終わり方をすることが多いと思いますね(笑)。

田畑氏:

そうですよね。その違いはすごく感じます。

日本のRPGで言えば「成長」という要素も重要だと思っています。最初は力が弱く、何も成し遂げられない主人公が、仲間といっしょに冒険を通して成長し、最後に大きな目標を達成する。この流れも、すごく日本的ですね。

ギヨーム氏:

西洋のジョークでよく言われる「日本のゲームって、最初はネズミを倒していたのに、最終的には神をも倒してるよね」というやつですね。

田畑氏:

そう、成長して世界を救うためには、最初はネズミとも死ぬ思いで戦うのが重要(笑)。

一同:

(笑)。

田畑氏:

でも、多分こういう流れがあるからこそ、ゲームを遊び終わったときに、プレイヤーそれぞれに「自分だけのストーリー」が生まれるんだと思うんですよ。日本のRPGって、まさにそういった読後感を与えてくれるコンテンツなんです。

シナリオはあくまでシナリオとして用意されているけれど、プレイヤーが試行錯誤しながら進めていくことで、最終的に「自分なりの思い出」としてのストーリーが生まれる。それこそが、日本のRPGらしさなんだと思います。

ギヨーム氏:

西洋のRPGは、どちらかというと選択肢次第でエンディングが変わるなど、プレイヤーがストーリーを作っていくという印象が強いですね。日本のRPGは強いストーリーがあるからこそ、良い意味でも悪い意味でも一直線(リニア的)になっていると思っていて。キャラクターの選択を“見る”側として体験できるのは、表現として大きな違いだと感じています。

田畑氏:

西洋のRPGについて、もう少し話を聞いてみたいですね。

ギヨーム氏:

西洋のRPGは、最初から最後までずっとシリアスなトーンをキープする傾向があるんですよね。AからZまで、一貫して地に足のついた、現実に近い世界観を描くことが多い。そういう作り方には確かにリアリティがあるのですが、正直、自分にとってはちょっと物足りなく感じることもあります。

一方で、JRPGには「見たことのない壮大な世界に入り込んでいくワクワク感」があるんですよね。そのうえで、プレイヤー自身が物語の選択肢に関わっていくというよりも、JRPGのキャラクターたちが描いていくストーリーを見届けながら、彼らの成長を追っていく。そして、その成長を自分に重ねていく。そういう観点がすごく好きで、だからこそJRPGに強く惹かれるんです。

田畑氏:

成長システムがあることで、キャラクターはただ“見る”存在ではなくなっていてシナリオを追うのではなく、プレイヤー自身がキャラクターと一体化していくような、より没入感のあるシステムになりますよね。

ギヨーム氏:

完全に同意です。成長システムやゲームの進行に関しても、日本のRPGは本当に作り込まれていて、多層的です。

自分が初めて遊んだ『FF8』もそうでした。ジャンクションシステムがものすごく複雑で、最初は理解するのに時間がかかります。でも、一度理解すると、システムが奥深くて、どう戦略に活かすか、キャラクターのビルドをどう組み立てるのか考えるのがとても楽しいんです。

そういった部分が、西洋のRPGとはまた違った魅力になっていると思います。

──RPGを作る際、プレイヤーにどのような体験を提供し、どのようなことを感じ取ってほしいと考えているのでしょうか?

田畑氏:

何かひとつの答えに絞るというより、いろいろな側面がありますよね。

でも、自分は長く『ファイナルファンタジー』を作ってきたし、RPGを作るのが好きだからこそ、「世界を救う体験ができる」というのがRPGの良いところだと思っています。だって、世界を救うって、すごくいいことじゃないですか?

見たことのない世界にユーザーを連れていきたいからこそ、世界観にこだわるし、仲間が重要な存在になって、いっしょに成長しながら何かを成し遂げていく。日本のRPGって、そういう部分がすごく大事なんですよね。

そういう体験を通して、プレイヤーにも「仲間と協力することの大切さ」とか、「何かを成し遂げることで心が動かされる感覚」を味わってもらえたらいいなと思っています。だから、遊ぶことでプレイヤーの心がちょっとでも成長してくれたらうれしいですね。

──なるほど。すごくよくわかります。

田畑氏:

あと、これは珍しい考えかもしれませんが、「自分のゲームを遊んだ人が、ゲームを作りたいと思ってくれたらいいな」と、ずっと思いながら作っていました。「ゲーム作りっておもしろいんだよ」っていうのを知ってほしいというか。いまの仕事、立場でもそこは変わらなくて、意外と自分の中に「ゲームクリエイターを増やしたい」という欲求があるんですよね。「クリエイターって楽しいよ」って、伝えたいんです。

──そこでいうと、ギヨームさんには間違いなく伝わっていたわけですね。

田畑氏:

ギヨームさんも、いろいろなゲームを遊んでいくことでクリエイターになられたんだと思います。それって本当にすばらしいことなんですよね。