バンダイナムコの『テイルズ オブ』シリーズといえば、1995年から25年以上に渡ってファンに愛されている、ファンタジーRPGの人気シリーズだ。

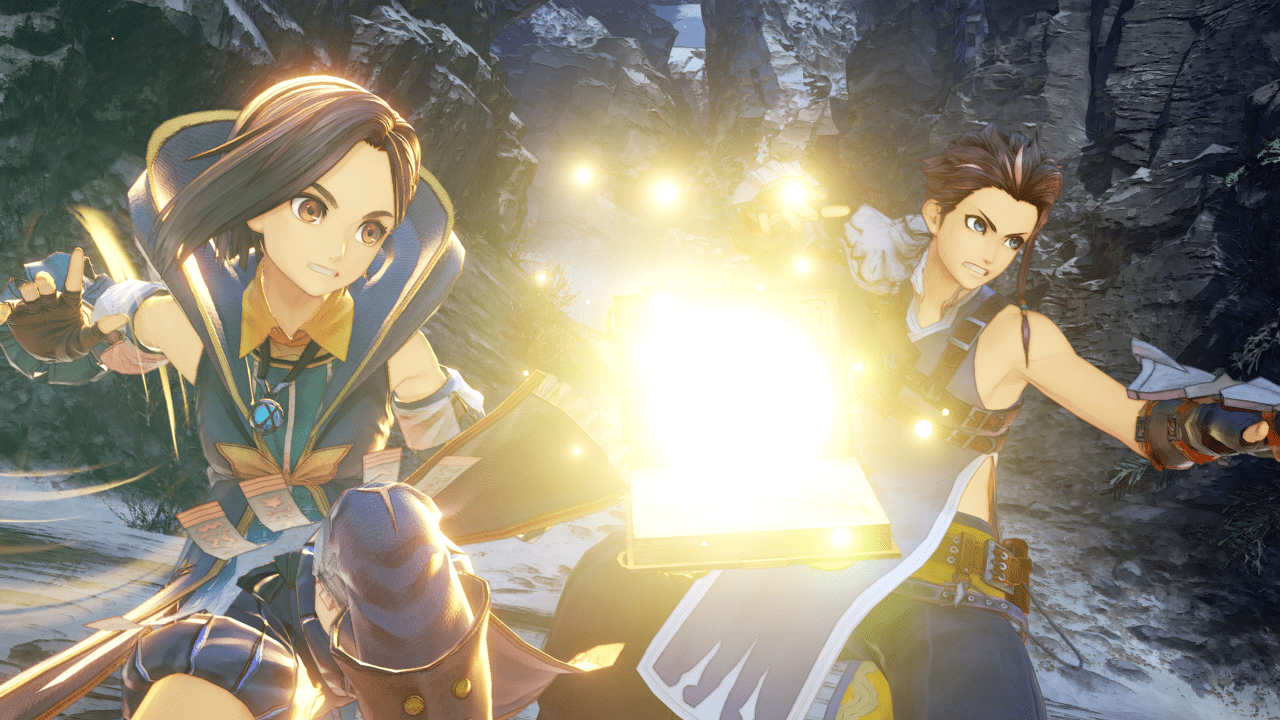

だが、2021年9月9日に発売されたシリーズ最新作『テイルズ オブ アライズ』は、これまでの『テイルズ オブ』のイメージを引き継ぎつつも、2020年代にふさわしい最新トレンドを捉えた作品へと進化している。

『アライズ』は、コンシューマ機では5年ぶりとなる『テイルズ オブ』シリーズとなる。その間に、『GOD EATER』シリーズで知られる富澤祐介氏が「テイルズ オブ」IP総合プロデューサーに就任しており、制作体制が大きく変化している。

また本作では、コンシューマ版に加えてPC(Steam)版も制作されており、全世界同時発売が行われるなど、海外展開を強く意識しているのも新しい試みだ。

その結果、『アライズ』は発売初週で世界累計出荷が100万本を突破するなど、市場から広く受け入れられている。ユーザーの評判も高く、12月にアメリカで開催された世界最大級のゲームアワード「The Game Awards 2021」では、「ベストロールプレイングゲーム賞」にも選出された。まさにシリーズの新時代を切り拓く作品となっていると言えるだろう。

『テイルズ オブ アライズ』の開発において、いったいどのような変化が起こったのか。

そのキーパーソンと言えるのが、本作でキャラクターデザインとアートディレクターを担当している岩本稔氏だ。

岩本氏は2008年の『テイルズ オブ ヴェスペリア』でアートディレクターを務めるなど、シリーズに長く携わってきた人物である。その一方で、『アライズ』ではイラスト調のファンタジー表現を描き出す「アトモスシェーダー」を導入するなど、本作のビジュアル表現を刷新するにあたって大きく貢献している。

次世代のゲームクリエイターにスポットを当てる連載「新世代に訊く」の第6回は、岩本氏が『テイルズ オブ』シリーズに対してどのように向き合い、『アライズ』で何をどう新生(ARISE)させたのかを取材した。

そこで明らかになったのは、岩本氏が学生時代から情熱を傾けてきた、「ゲームグラフィック」に対する熱い想いだった。

「『テイルズ オブ』のキャラクターデザイン」が、入社1年目からの目標だった

──『テイルズ オブ アライズ』の反響はいかがですか?

岩本氏:

予想以上の勢いで売れていて、評判も非常に良くて驚いています。プロモーションチームが作品の魅力を多くの方に届けてくれたことに、ものすごく感謝しています。

開発チームとしては正直な話、発売されるまでずっとビクビクしていました。お客様に喜んでもらえるかな、僕らが作ったものはちゃんと伝わるかなと。なので、発売されて「販売が好調だよ」と聞いても、すぐに「やったー!」とはならなかったですね。

それでもだんだんと「ここは良かった」「面白かった」という声が聞こえてきて。「ここはもうちょっと」という叱咤激励も含めてですけど、お客様から温かい声をいただけたことで、ようやく実感が湧いてきました。

いつもSNSやネットの反応を見るのは怖いんですけど、今回はSNSをずっと楽しく見られているのが、ありがたいなと思っています。

──キャラクターデザイナーとしての岩本さんは、藤島康介さんやいのまたむつみさんといった歴代のイラストレーターの方々を引き継ぐことの怖さもあったと思うのですが?

岩本氏:

その怖さはスゴかったですね。開発を5年ぐらい続けていましたけど、ずっと不安でした。

アートディレクションは『テイルズ オブ ヴェスペリア』から担当していますし、「今度はこんなことをしてお客様を喜ばせたい」という気持ちで準備万端だったんです。でもキャラクターに関しては、偉大な先生方もそうですし、弊社の奥村(大悟氏)【※】にしても、「好きだ」と言ってくださるファンの方が多いのは知っていましたので。

その期待以上のものを作らないと、せっかく自分に任せてくれた方々の期待を裏切ることにもなりますし。お客様から「藤島先生やいのまた先生のほうが良かった」と言われないように、ずっと悩んでずっとブラッシュアップを重ねていました。

なので、開発自体は楽しかったですけど、常にプレッシャーもあって。最近になってようやく、ベッドに突っ伏して寝る時に肩の荷が下りた感じがしました。

※奥村大悟

バンダイナムコスタジオ所属のゲームクリエイター。『テイルズ オブ エクシリア2』『テイルズ オブ ゼスティリア』『テイルズ オブ ベルセリア』などでメインキャラクターのデザインを担当している。

──岩本さんが『アライズ』でメインキャラクターのデザインを手がけることに決まったのは、どういった経緯だったのですか?

岩本氏:

自分は高校生の頃からゲーム会社で働きたいと思っていまして、当時からさまざまなゲームに触れていたのですが、自分でプレイしていたゲームアートに刺激を受け、憧れてもいたので、ゲーム制作において創作すること、キャラクターを生み出したりすることに関しては、学生時代からものすごくモチベーションが高い状態でした。

その後、大学を卒業してナムコに入るんですけど、入社1年目の目標は「いつか『テイルズ オブ』のキャラクターデザインをやりたい」でした。それから18年ぐらい経って、やっと叶ったわけなんです。

それ以前にも『テイルズ オブ』の外伝だとか、藤島先生やいのまた先生とご一緒する形で、いくつか機会はいただいたことはあったんですが、本当に自分がメインで担当することになったのは本作が初めてで。

そういう意味で、『テイルズ オブ』のキャラクターデザインをやるための勉強や準備は、もう何年も前から、それこそ20年ぐらい前から常にやっていたというのはあります。

──「『テイルズ オブ』のキャラクターデザインをやりたい」とは、周囲にも話していたのですか?

岩本氏:

話してはいないですね。もしかしたら自分の家族や、親しいクリエイター仲間には話すことがあったかもしれませんが、基本的には自分の内側の想いとして秘めていました。ただ、そういう強い想いでずっと、ゲーム制作に取り組んでいました。

──『テイルズ オブ』シリーズの総合プロデューサーである富澤祐介さんは、岩本さんのそういう想いをご存じだったのですか?

岩本氏:

たぶん知らないと思います。

──ということは、岩本さんのこれまでのお仕事からにじみ出るというか、結果として出てきたものを見て?

岩本氏:

もしかしたらそういうところを見てくれていたのかもしれません。歴代の『テイルズ オブ』のキャラクターを描いていて、ちょっとでもお客さんに喜んでもらえるようにいろんな工夫を入れたり、開発の中でもそうした工夫が生きるように連携したり、いろいろと創意工夫をしていたので。

今回の『アライズ』が始まった時も、シナリオやプロットや世界観ができたその日にはもう、キャラクターデザインというか「こういうシルエットで、こういう特徴でやったほうがいいと思います」という提案をしていましたから。

キャラクターデザインではロジックを超えた、勘で突破することが必要な場合もある

──岩本さんがキャラクターデザインを手がける場合には、どのようなことを意識されているのでしょうか?

岩本氏:

キャラクターをデザインする際に重要なのは、まず「コンセプト」ですね。何を伝えたいのかを明確にして、ゲーム性やシナリオ上で必要なこと、世界観などで達成しなきゃいけないことをまずはしっかり表現する。そこまではルーティンじゃないですけど、ベタでやれるんです。

そこから、『テイルズ オブ』の場合は歴代のキャラクターとの差別化であったり、より特徴的な個性を入れていく場合には、自分自身のこだわりというか、「自分がこう思うんだ」ということを思いっきり出すことも必要なんです。

設定上で必要なことをしっかりと伝わるように表現して、その上で自分なりの考えとか想いを込めるという順番ですね。

それで想いを込めた後に、周りの人に見てもらうんですね。その時の第一印象の反応を、けっこう楽しみに見ています。いろんな人の反応を見て、チューニングしてデザインを調整したりしますね。

なので、まず基本を守ってから、それを崩したり突破したりする。そのあとに反応を見て、今回の狙いたいところに納得のいく落としどころを見つける、という流れです。

芸事の考え方に「守破離」というものがあるんです。まずは型どおりやる。その上で型を破ってみる。それによって自分の道を見つける、という考え方ですね。

『テイルズ オブ』シリーズの作業で学ばせていただいたのがこの守破離の方法なんです。「デザインする時には必ず3案を出しなさい」と教えてもらって。

──その意味で言うと、サブキャラクターをデザインしていた時に、藤島さんやいのまたさんから学んだことは?

岩本氏:

それはもう「キャッチーだなぁ」って思いますね(笑)。「藤島先生の絵だ」、「いのまた先生の絵だ」とすぐ分かるので。絵の発想力が強いので、それらを活かすために絵に設定を合わせて調整していきたいと思うくらい藤島先生節、いのまた先生節が出ている。

逆にゲームのほうが絵に合わせてチューニングします、と思えるぐらい魅了できちゃう突破力というか、目に引っかかる力みたいなものがあるんですよね。それは本当にスゴいなと思います。

それを自分も出そうと思ってロジカルにやると、どうしても既視感が出るんですよ。なので、それは真似できないものなんだと思いました。

自分がサブキャラクターのデザインを任せてもらった際には、メインキャラクターの横に無個性なモブキャラがいることになってはいけないので、自分の見聞きしたものをすべてぶつけるしかないと思って。

「自分だったらこう思う」というのをできるだけ尖らせて、「せめてこれだけを分かってくれればいい」と思いながら尖らす、みたいなやり方をしていました。

だから学ばせていただいたのはやっぱり、“ケレン味”なのかもしれないです。藤島先生、いのまた先生の絵を見ると、見た瞬間に脳裏に引っかかって無視できないので。それを自分なりにどうやればいいか考えるということをやりましたね。

──ケレン味だとか、エンターテインメントの最先端って「新しすぎて理解できないもの」だと思うんです。一流であればあるほど理解できないというか、「理解されない」というところに踏み込まざるを得ない。

すごく勉強してロジカルに積み上げていく部分と、ケレン味みたいなものが、どう両立できるのか。あるいはどうできないのかも含めて、岩本さんがどうそれを考えているのかを伺いたいです。

岩本氏:

自分の中では、基本的に「否定しないこと」を大事にしているんです。

世の中にはいろんなアートがありますが、どんな作品にもそのクリエイターが見聞きしたいろんな経験が蓄積されていると思うんです。だから、自分の好き嫌いだけで判断しないで、「この裏には何があるんだろうな」と見聞きしようと心がけていて。

そうすると1枚の絵からでも、その作者が見聞きしてきた何十枚分もの絵のエッセンスを感じ取れることがあるんです。

作り方としては、とにかく知識を増やす努力を積んで、表現する際にはまずはロジカルに組んで、そこに「こんなの見たことないでしょ」とケレン味を加えてみて。

それでも、最後の最後を勘でやる時はあります。ロジカルに積み上げてきたんだけど、でも「何かが降りてきた」みたいなものがやっぱりあったりはしますね。

ロジックとはぜんぜん関係ないんだけど、すべての要素がカチカチカチッとハマる時があるんです。それがある種の突破力になっていれば、あとはもうどうでもいいって気持ちになるような、そういう勘が通る時があるんです。

──たとえば『テイルズ オブ アライズ』だと、勘で突破した部分はどんなところですか?

岩本氏:

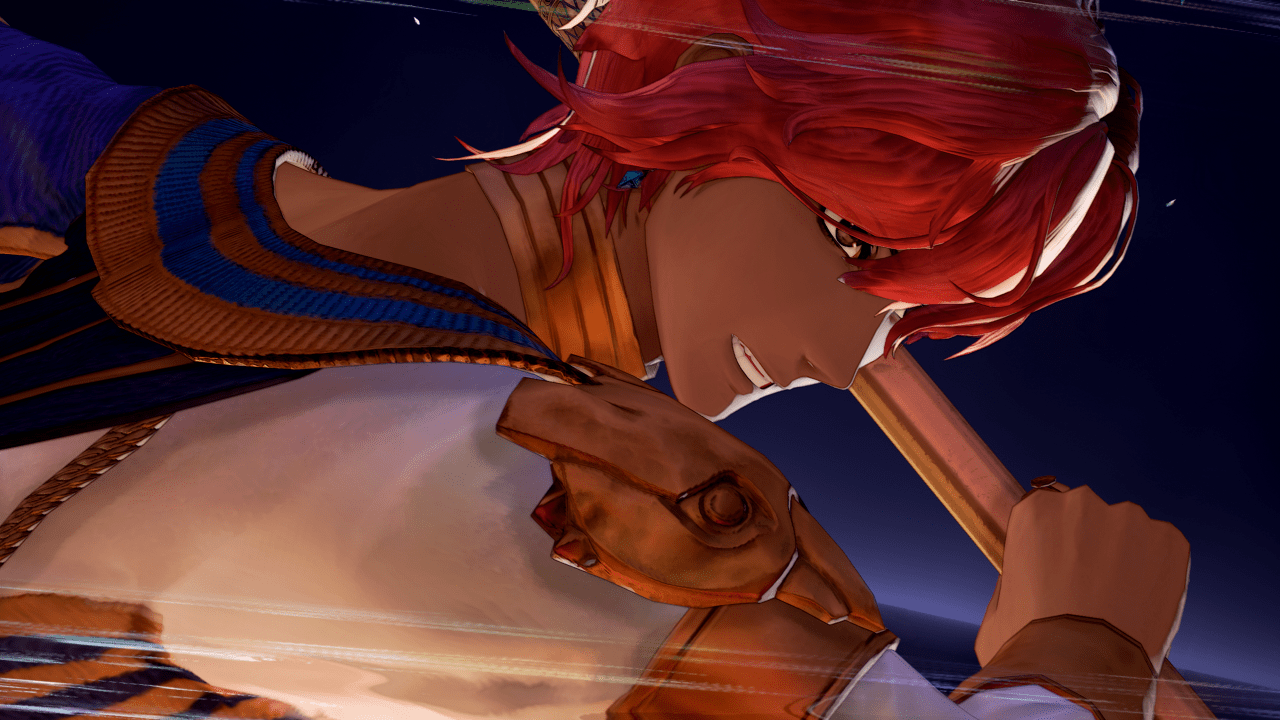

キサラの後ろ姿なんかはそうかもしれないですね。

|

「盾キャラ、タンク」と言われた瞬間に「ゲーム画面だとずっと後ろ姿を見るよね」と。最初はストレートに作ってみて、「大きな盾ですごい鎧を着込んだお姉さん」というイメージから、すごくマッチョなお姉さんになったんです。

でもそれを出したら、みんなから「違う」と言われて。結果として、鎧を全部取っちゃいました(笑)。後ろ姿を見るキャラですから、「背中は無防備にしてやろう」と閃いたというか。

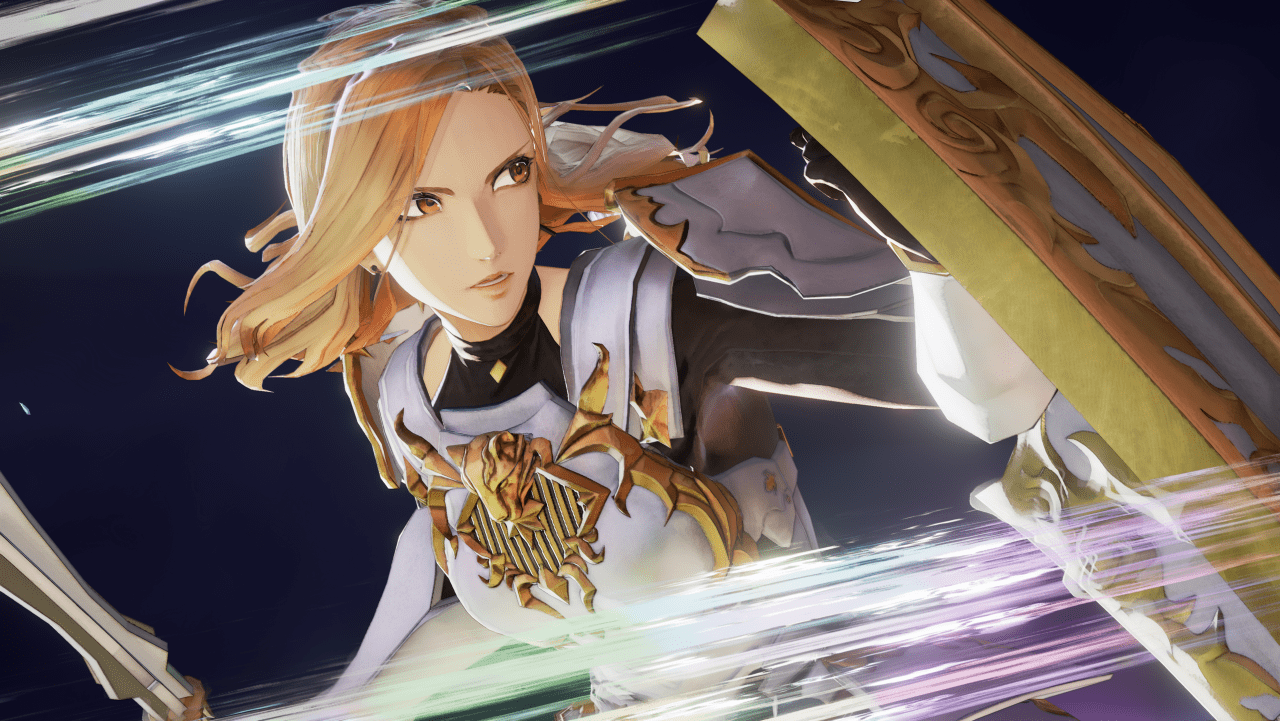

──他のキャラだと、シオンはスカートのデザインがスゴイですよね。スカート自体は長いんだけど、前が開いているから、動くと太ももが見えるという(笑)。

|

岩本氏:

シオンはレナ人という異文化の人なので、我々の常識を壊すような表現をしたかったんです(笑)。

だから、パリコレみたいな非日常的な服装、脳にインパクトを与えるタイプの服装を参考にしました。僕らがふだん着るような美的感覚ではデザインされていない服のエッセンスを入れることで、「自分たちとは考えていることや普段の生活がぜんぜん違うんだ」という印象を出したいと思ってデザインしましたね。

あとは、ゲームとして今出ている設定は違いますけど、もともとはシオンも領戦王争(スルドブリガ)を争う予定だったんです。なので、戦う者としての機能性や、勝ち抜いたら王様になるのでちょっと姫っぽい表現を入れたりといった、そういう要素の融合でできています。

『テイルズ オブ』のビジュアルは、情報を引き算する「マイナスの文化」だ

──先日「ベルセルク展」を見に行ったら、生前の三浦建太郎先生がアナログとデジタルの違いを説明している展示があったのですが、いわく「アナログは荒々しい一筆描きみたいなもので、それに対してデジタルはすごく細かい細工のようなもの」だと。

そう言われてみると、ゲームのアートデザインも非常に細工的だと思うんです。それこそ『テイルズ オブ アライズ』のシオンの服装なんて、レースの部分とかがすごく細やかで。そういうふうにゲームのデザインをアニメや漫画のデザインと比べた時の違いは、岩本さんから見てどんなところですか?

岩本氏:

それで言うと、まず藤島先生は「ちゃんとアニメのことまで考えてデザインされているな」と思います。実際に作品が何回もアニメ化されているので、そういうところも意識されているのかなと。

じつは自分も最初は、写実的にめちゃくちゃ描き込むタイプの絵を描いていたんです。ノーマン・ロックウェル【※】とかが大好きだったので。

でもゲームで写実的な書き込みをやると、逆に伝わらないんですよ。絵としてはすごく迫力があるんですけど、ゲームにすると目が散るというか、情報量が多すぎるように見えてしまう。

そこで教えていただいたのは、「『テイルズ オブ』シリーズはマイナスの文化だよ」ということだったんです。

「絵としての凄味」を出していくためには、情報量を乗せていくプラスの部分──たとえば陰影を描くだとか、ライティングするとか、背景を描き込んでいくような方法がある一方で、ゲームの表現として伝えたいものが伝わるように、要らないものをマイナスしていくやり方もあって。「『テイルズ オブ』はそういう表現なんだよ」と教えてもらいました。

なので『テイルズ オブ』のデザインでは、「どのように描かれても、そのキャラクターであることが分かりやすい表現」を意識しています。ボタンを大きくしたりとか、ラインを分かりやすくするために色を変えたり、太くしたりだとか。シルエットをちょっと不思議な感じにして覚えやすくするとか。

※ノーマン・ロックウェル

20世紀前半に活躍した米国の画家・イラストレーター。子どもや老人、労働者など、ごく普通のアメリカ市民の日常生活を緻密なタッチで描き続けた。

──それは“ゲームならではの表現”ということですか?

岩本氏:

ゲームとして動くもの、もしくは自分で操作するものということですね。そうやって動いていたり操作したりしている間にプレイヤーが認識できる時間だったり、感情移入出来る時間というのを計算した上でデザインしているんです。

漫画だったらずっと長く見ることもできますし、アニメだったら自分が操作せずに常に動いている状態で見ているものですけど、ゲームは常に自分が動かすことが前提になってますよね。しかも格闘ゲームだったりRPGだったり、各ジャンルごとに都合のいい記号的表現があるんです。

『テイルズ オブ』はアクション戦闘が主なので、アクションで映えるシルエットや、イベントを通してキャラクターを好きになっていく、そういった時に分かりやすい記号がドット絵時代から大事にされているんです。

──「自分で動かすものだからこそのデザイン」というのは、もう少し噛み砕いて言うとどんなことですか?

岩本氏:

たとえば『テイルズ オブ ヴェスペリア』では、アニメ調の表現を目指したんです。

その前の『テイルズ オブ シンフォニア』の時は、3DCGにはなったんですけど、「頭身が低くて手足が大きくてバタバタ動く」というドット絵的な表現をしていたんですね。そうすると2D的な戦闘、ドット絵時代みたいな戦闘がそのまま表現できるんです。

烈空斬みたいにクルクル回る技だったり、秋散雨みたいに手が何本も出てきて突きを連続するみたいな表現をやっても、違和感がないんですね。

でも『ヴェスペリア』にはアニメパートがあるんですよ。戦闘がドット絵的だと、アニメパートが終わってゲーム画面に戻った時に、すごく違和感があるんです。

それまでにもアニメパートはあったんですけど、「アニメはご褒美だから多少違和感があってもオッケー」と割り切られてたんですが、それがXbox 360になって表現力が上がったことで、違和感の度合いが高くなってしまって。

それに加えて、『ヴェスペリア』ではカメラアングルを自由に動かせるようになったので、もっと映像っぽい表現ができないかなぁと思っていろいろ試してみたんです。そうしたらカメラが寄りの状態だとメチャクチャ操作しにくいんですよ。

寄りにすると画面はカッコいいんだけど、敵がどこにいて味方がどこにいるのか、ぜんぜん分からない。カッコイイ戦闘シーンはできるんですけど、遊んでていて気持ちよくないんです。それはゲームとしては良くない。

そんな感じで、「ゲームの場合は映像的な進化だけではダメだ」と『ヴェスペリア』の時に気づきました。

──その違和感や操作しにくさは、どのようにして解決したのですか?

岩本氏:

映像とゲームの良いとこ取りをするような方法を取りました。

まず、プレイヤーの操作を乗っ取っていい時間はどれぐらいなのか。プレイヤーが操作できない時間なら、カメラを寄せるような映像的な演出も入れられますからね。

一方で、カットシーンが長すぎるとプレイヤーがコントローラーを置いて見ているだけになっちゃうので、ある程度ボタン送りを入れたほうがいいだとか。

あと昔の『テイルズ オブ』の「エモーショナルバルーン」も一種の解決法と言えるかと思います。キャラクターにビックリマークがついたり汗をかく記号が出てきて、感情を表現するんです。

これは本当はキャラクター自身の表情の変化で感情を表現したかったけど、当時の技術では難しかったため編み出された表現ですね。

「すごく素敵なゲーム体験を、快適に遊んでもらいたい」と思うと、映像だけの知見でやってしまうと都合が悪いということがよく分かりました(笑)。

『ヴェスペリア』の時は「アニメ調」に落とし込むことが、当時の制約から見て映像とゲームの良いとこ取りをする最適解だったんだと思います。『ヴェスペリア』ではまだキャラクターの頭身が6頭身とか7頭身じゃなくて、微妙に低い5.5頭身だったのでバタバタとアクション戦闘をしても違和感がないし、カットシーンでも映えるからちょうどいいな、という事情もありました。