デジタルゲームの面白さとは何か?

清水氏:

だってさ、さっきプレイしたときに、水口さんもEDのクレジットが流れるシーンで、飛び回って遊んでたでしょ。僕も、ちょっと途中で戦闘の要素が余計だなと思ったんですよ。もちろん、それなのにこれほど人を揺さぶるのが凄いと思うんですけど。

――「Area X」の奇妙なところは、クリア特典が特にあるわけではないのに、最後までクリアしたときに謎の達成感があるところなんです。ただ、そこはゲームの構造から生じる感動という気がしていて、これがゲーム部分抜きに成立するかは怪しい気もしませんか。

水口氏:

「Area X」には「気楽にArea X」というゲームオーバーが存在しないモードと、ゲームオーバーにもなる通常モードが両方あって、心の中では「気楽にArea X」だけでもいいんじゃない? って気持ちはある。だけど、やっぱり達成感を求める人たちもいるからね……。

|

まあ最終的には、浄化率の表示を出したり、「ゲーム的」に設計することは最低限入れてみようよ、という事になったんだよね。

――ただ実際、僕も含めて周囲ではほぼみんな「気楽にArea X」をやってますよ。しかも、別にぬるゲーマーってわけでもないですからね。普段はスマホや据え置き機でスコアや実績を競ってるような連中まで、このモードでプレイしていて、その意味は大きいように思うんですよ。

清水氏:

「ゲームオーバーがない」というゲームが、我々が考えてきたゲームの定義に当てはまるかという問題ですよね。僕自身は、水口さんの作品で最も重要なのはインタラクションだから、そういう意味で「ゲーム的」である必要なんてないと思う。

――そうなると、水口さんはデジタルゲームの面白さを何だと捉えられているのかが気になります。

水口氏:

うーん……いくつかあるけど、まず「達成感」はあるよね。これはゲームが持ってる本質的な構造ですね。特に「解像度」の高い表現を必要とするわけじゃなくて、アナログの時代から続いてるものだと思う。

ただ、自分にとって大事なのは、「感覚的に、生理的に気持ちがいい」という要素。例えば、マイケル・ジャクソンのミュージックビデオで、バラバラな動きをしていたダンサーが、突然同じ動きをした瞬間に僕らはゾワッと鳥肌が立つじゃない? 複数の要素がシンクロした瞬間に覚える高揚感なんかはその典型なんだけど、デジタルゲームではこの感覚をさらに増幅させることが出来る。『Rez』はそれに近いと思う。

――なるほど。では、そういう基本的な面白さに、VRはどう関わってくるんですか?

水口氏:

端的に言うと、VRは「没入感」がすごい。だって、その世界の中に入っちゃうからね。

これまではディスプレイの向こう側に世界があって、「窓」を覗いてる感覚だった。だから、どうしても「生理的な気持ちよさ」とか「没入感」よりは、「達成感」の比重を大きめにゲームがデザインされてきたのかもしれないね。

――今の話で思い出したのですが、この連載で黎明期のクリエイターの話を聞いていると、やはり「達成感」のようなゲームデザインのルールメイキングの部分で際立った才能の人が多いんです。でも、CGが登場してからは、明らかにクリエイターの毛色が変わってくる。デザイナー上がりのディレクターも増えてきて、もっと映画的な、物語性の強い総合芸術を志向する人が多くなった気がして、むしろ黎明期の人たちは第一線から退いていくんです。

水口氏:

でもさ、メディアアートのような世界なんかだと、ずっと感覚的、生理的な表現が強かったわけだよ。なんて言うのかな……もう言葉なんて使わずとも、人間が感動するような表現や体験がある。ここに「感覚的に気持ちいい」の正体があるんだけど、やはり「解像度」が低いと「没入」しにくいよね。

――ここで言う「解像度」は、たぶんディスプレイのスペックみたいな通常の用法ではない“比喩的な言い回し”ですね。メディアアートの人がよく使う印象がありますが、「作家の意図した表現をどれほどの精度でメディアが表現できるか」という話ではないかと。例えば、平面ディスプレイよりは、立体ディスプレイやVRの方が作家のイメージをより精度高く再現できるわけですよね。

|

水口氏:

そうそう。

――そういう意味では、確かに我々のこれまでの表現は「低解像度」の領域に閉じ込められていたと思います。そのときに、VRで表現の「解像度」が高くなると、まるで3Dのポリゴンで映画的なストーリー表現が台頭したように、支配的になるポイントが大きく変わってくる可能性がありますよね。実際、ホラー特集の際に、VRでは従来のホラー作品では大きな比重を占めていた、プレイヤーの感情移入のテクニックが不要になって、いきなり驚かせられるという話が外山圭一郎さん【※】からあったんです。

※外山圭一郎

1978年生まれ。日本のゲームデザイナー。『サイレントヒル』『SIREN』『GRAVITY DAZE/重力的眩暈: 上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』などの作品を手掛けきた。ホラーゲームの第一人者としても評価されている。

清水氏:

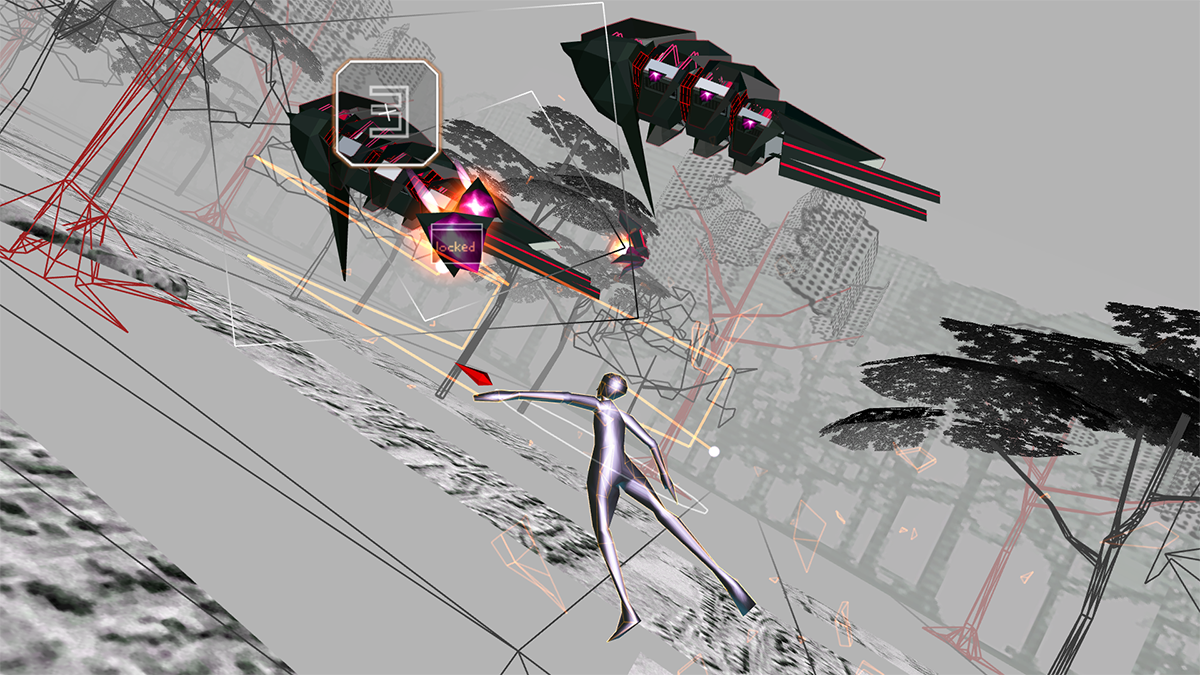

ただ、そこで一つ言うと、あまり注目されていないけど、実は『Rez』って三人称視点なんだよね。

――確かに。アバターがありますね。

清水氏:

これって、水口さんがアバターに感情移入のポイントを置いてると思ってるんだけど、実は他にはなくない?

|

でね、この空間内に感情移入の対象を置くのは、凄くセガ的な発想だと思うんですよ。もちろん、TPSなんかもキャラを画面内に置くんだけど、従来のゲームはレベルデザインからして一人称では成立しないところがある。

ただ、水口さんはVRでも迷わずその発想を取ってきた。これは凄まじいことで、実は発明だと思う。だって普通は「よし、VRだから一人称の時代が来るぞ」と思うじゃないですか。

水口氏:

実はね、『Rez』の精神的続編でもある『Child Of Eden』【※】で、一人称は経験済みだったんだよ。一人称は、自分という存在の置きどころが難しいんだよね。色々と議論したんだけど、やっぱり「Area X」ではオリジナルの『Rez』の感じを大事にしようということになった。

※Child Of Eden

2011年に発売された、Xbox360およびPS3専用のシューティングゲーム。モーションコントローラーに対応しているため、Xbox360版ならKinect を使ってプレイすることもできる。水口氏が手がけた作品のひとつ。

――やっぱり敵が自分に向けて接近してくる感じだとかが、大事と言うことですか?

水口氏:

その世界の中で、自分を感じるための「手がかり」がない、とでも言えばいいのかな。画面の中で自分の身体が消失していると、そもそも自分の拠り所がなくて……どうにも何かが足りないんだよね。

清水氏:

画面の中に自分の「身体」がないと、感情移入の対象がなくなるから、そうなるんだろうね。

やっぱり、水口さんが『Child Of Eden』でKinect【※】開発を経験しているのは大きいと思いますね。他のゲームではPS Moveとかを使わせてるけど、Kinectの開発経験から長時間遊ばせるならコントローラーの方がいいという認識もあったわけでしょ。

※Kinect

2010年にマイクロソフトから発売されたジェスチャー・音声認識によって操作ができるデバイス。コントローラーを使わずにプレイが出来ると話題になった。全身の動きを利用してプレイする『Kinect スポーツ』など、Kinect専用のタイトルがある。

水口氏:

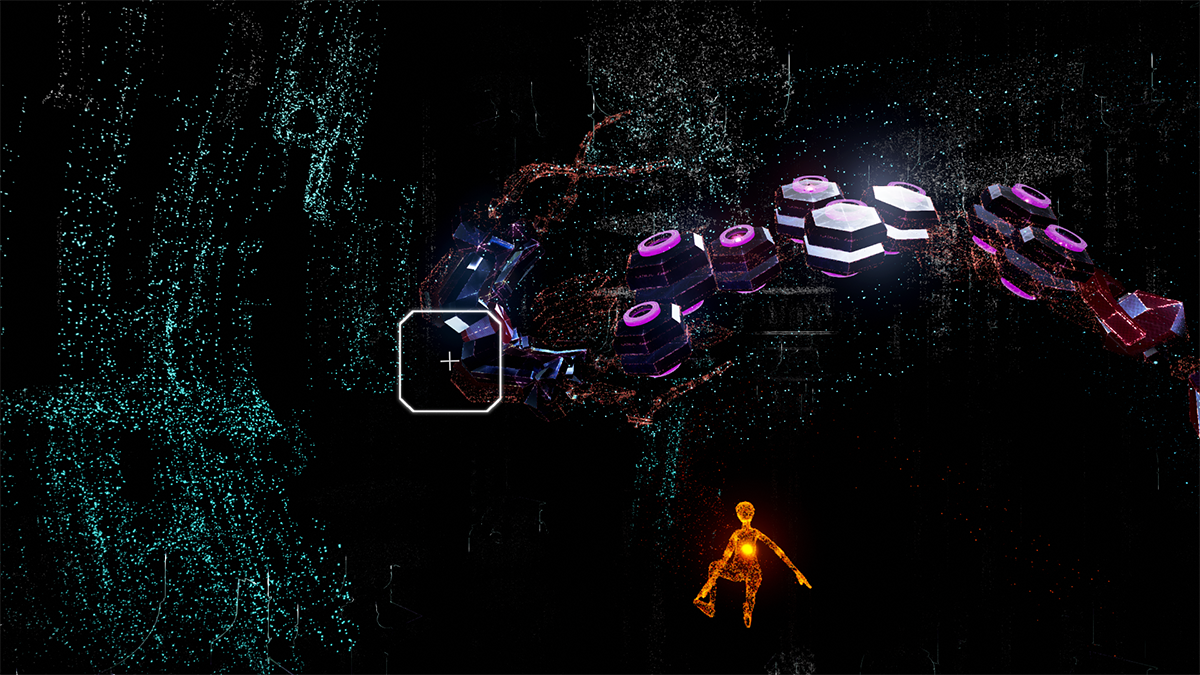

それもあるね。あとはね、あの人型のアバター――僕らはそれを「マン」と呼ぶんだけど――がゲーム中、どんどん変化していくでしょ?

|

「Area X」では、あえて変化のバリエーションを減らしてるけど、『Rez』の本編では玉みたいな光がどんどん人型になって、最後には座禅を組んだあとに赤ん坊になって、だんだんアストラル体【※】みたいになっていく。実は、あれ自体がストーリーテリングの役割を果たしていて、この世界観がどんなもので、何を語ろうとしているのかを上手く表現してくれているんだよ。

※アストラル体

神智学の体系で、肉体、エーテル体の外にある3番目の身体。感情や欲望などの深層意識を司る非感覚的な実体とされる。情緒体、感情体、感覚体、星辰体などとも呼称される。

――今の話は、デジタルゲームの快楽の根幹に関わる話のような気がしますね。実際、現状アバターのない一人称のゲームって、自分の操作に画面が一対一で対応している感覚が薄くて、どこかデジタルゲームの快楽が弱い印象を受けるんです。とはいえ、普通に考えるとVRの没入感と三人称は明確に矛盾しているわけで、この選択には「確信」が必要だったと思うんです。

水口氏:

いや、そこは開発スタート時からあまり疑いを持ってなかったなあ。

清水氏:

なるほどなあ。ただ、みんなその認識には、たどり着けてないですよ(笑)。ところが、こっちの方が間違いなく遊びやすいですからね。

|

水口氏:

もちろん、理由はまだハッキリとは言えないんだけど……ただもし本当にアバターすらない状態で、あの「Area X」の情報のシャワーを浴びたら、耐えられない人が多く出てくるような気がするんだよね。

――というか、むしろ恐怖に駆られますよね。真っ暗闇にバンといきなり放り出されて、謎の動きをする生物たちと生身の身体で向き合うような気分になるので。三人称客観視点の存在があるから、耐えられている気はします。

水口氏:

だから、アバターは僕たちの「お守り」のような存在じゃないかと思う。画面の中に自分の何かを代弁してくれる存在がいることは、自分と向こう側の世界を繋ぎ止めてくれている命綱のようなものなのではないかと……。

――ただ、それはVRに我々が慣れていないが故に必要なだけ、という可能性もありませんか。例えば、今のような黎明期を過ぎたら、もっと普通に主観視点のVRが増えていったり……。

水口氏:

うーん、どうだろう……。もしかしたら、この感覚は今後もなくならないものなのかもしれない。

――今のVRって視覚と聴覚を覆ってるだけですが、本当は人間って五感を総動員して周囲の環境を把握しているじゃないですか。だから、触覚が感じ取る部屋の温度や嗅覚が感じ取る匂いなどは、別にリアルのままなわけで、ズレがあるわけです。それを埋めるためにも、アバターへの感情移入での「ごまかし」がその代償として求められているだけ……という気もしませんか。

清水氏:

うーん。いや、俺は凄く単純な話だと思っちゃうな。

要は、もしVRで『スペチャン』をやったときに、うららが見えなくなって一人称で身体を動かしていても、ちっとも楽しくなくないってことじゃない?

――あはは。「いや、俺が踊っていてもしょうがねえだろ……」みたいな(笑)。

清水氏:

だって俺たちは、うららちゃんを踊らせることによって、自分の頭の中に彼女との一体感を生み出して、彼女になりきってるはずなんです。一人称では、そうはいかない気がするな。いやあ、この仮説を実験する意味でも、実際にうららのアバターを自分の身体で操作したいな。VRで『スペチャン』、水口さんも作ってくださいよ(笑)。

水口氏:

まあ、確かにVRには新たなレトリックがまだまだ眠ってるよ。それは、「VRは主観のメディアだから、主観が一番自然だろう」みたいな、短絡的な話ではないんだよね。うららを客観的に操作しているのに、まるで自分ごとのように感動してしまうやり方がありそうな気がするし……まあ、そのうちゆっくり探求してみたいな。ただ、こういう話って、まだあんまり話し相手がいないのが寂しいね……(笑)。

清水氏:

まあ、そりゃそうでしょ(苦笑)。というところで、俺はそろそろ本格的に限界!

――すみません。ありがとうございました!

清水氏:

帰ります! でも、名残惜しいなあ。水口さん、また飲みに行きましょう。そこでまた色々と話したいです。

Rez製作の経緯

――さて、仕切り直して、ここから水口さんに『Rez』の制作経緯を聞いていこうと思います。で、『Rez』ってゲーム史でも飛び抜けて奇妙なゲームの一つだと思うんです。まず、どこからこの着想が湧いたのかを知りたいです。

水口氏:

まず最初に、漠然とだけど「シナスタジア(共感覚)」のコンセプトがあったのね。例えば、さっき話したMTVのミュージックビデオのように、オーディオやビジュアルが連動した瞬間の気持ちよさみたいなものをイメージしてた。

昔、授業をサボって『ゼビウス』をやりながら、シューティングのSEが音楽のように聞こえたことがあって、「これがそのまま演奏にならないか」と妄想したりとか。

――学校をサボりながら(笑)。いい話ですね。

水口氏:

その後『ゼノン2』というAMIGAのゲームに出会って、シューティングゲームにヒップホップ調の音楽の組み合わせにすごくワクワクしたのね。そのヒップホップはただ背景のBGMとして使われていたんだけど、もっとインタラクティブにゲームプレイと融合させられないかなあ、と妄想したり。

(画像は通販ショップ駿河屋より)

――いわば、水口さんのゲーマー……と言うほどではないかもしれないけど、世代的にそれなりにあったゲーム体験の積み重ねで、「いつかやってみたいゲーム」として膨らんではいたんですね。

水口氏:

この「シンクロ」妄想はね、自分の中ではよく日常的に存在しているんです。

あと、よく『Rez』を制作している最中にスタッフと何度も見たのが、友人がアフリカのケニアで撮影したビデオ。

そのビデオでは、道端の路上バーでみんながご飯を食べているんだけど……一人が突然、皿を「カンカンカン」とたたき出す。すると、別の誰かがビンを「シャカシャカシャカ」と振り始める。だんだんみんなの身体が揺れ出して、手拍子が始まって、立ち上がって、群舞が始まる。そして皆で歌い始める。

――凄い光景ですね。

水口氏:

何もない静寂から凄いグルーヴが生まれるまで、たった数分の出来事だったのね。一体、この人間の化学反応のプロセスはどうなってるんだろう?――とそのビデオを、何度も何度も繰り返して見た。そして、この化学反応をコアにゲーム設計できれば、新しい体験が作れるはずだと確信したわけ。

――とはいえ、その「確信」を開発に関わる全てのスタッフに説明するのは、だいぶ難しそうな気がしますが。

水口氏:

まあ大変でしたね。

|

しかもゲーム開発では、最初にドドーンと「こういうモノをつくるぞ!」と決めてしまって、ブレイクダウンしていくやり方と、山を登りながら色々な方法論を探っていくやり方があるんですが、『Rez』は後者のやり方を取るしかなかったんです。これは本当に新しい体験を生み出すのには向いてるんですが、スタッフにストレスを与えるんですね。

しかも、さっきの『ゼビウス』や『ゼノン2』の例を話してみたけど、最初はなかなか伝わらなかった。「ここには必ず何かあるはずから、まずは実験やってみようよ」と説得しながら巻き込んだ感じです。

――その辺は、本当に「孤独」ですよね。その一方で、さっき清水さんが言っていたように、確かにあいつはムチャクチャだと話題になりそうですが(笑)。

水口氏:

もうとにかく、根拠のない自信かな(笑)。

で、まずは色や動きのパターンを実験的に映像で作って、それに音を合わせていく作業から始めた。音の響きと映像の動きがシンクロして気持ちよい最小単位を探して、「この音にこの動きを合わせると気持ちいいよね」みたいに、一つ一つ発見していくんだよ。その一方で、本当に簡単なビープ音とシンプルな幾何学図形だけで、ゲームのプロトタイプを構築していった。そうして、「プレイしていると、どんどん演奏するように気持ちよくなっていく」方法を試行錯誤したんだよ。

――なるほど。「操作」の部分と、「映像・音楽」のシナスタジアを構成する要素をまずは別々に見つけていったんですね。ただ、この時点で「操作」する快楽と、「映像・音楽」の快楽は結びついていないですね。

水口氏:

そう。ただ、その実験の過程で、「見えない拍」を想定したら、上手く行くんじゃないかと思えたんだ。

――「見えない拍」ですか?

水口氏:

そう。例えば、仮に鳴っていない音があっても、デジタルのシーケンサーには、4分(音符)、8分、16分、32分、64分……と、そこに「見えない拍」が存在してるわけ。まずはあらゆる効果音をその拍に当てはめて再生してみた。そうすると、確かに自分から発する操作音や、レスポンスで帰ってくる音が、全て音楽として鳴ってるように聞こえてきたわけ。

――不思議な効果ですね。特に心理学の現象としても名付けられていないでしょうし。

水口氏:

僕らはそれを、音の量子化……つまり「クォンタイゼーション」と呼んだんだけど、でもね、それでもまだ、ずっと遊び続けるだけの面白さや気持ちよさがないと思った。まだ何かが足りない。サウンドやグラフィックのデザイナーたちにはどんどん作りたがったけど、「まだ我慢ね。装飾はまだしないでね。ディテールは描かず、もうちょっと待ってて」とお願いして……。

――うーん、凄まじい開発現場ですね。なんか『スペチャン』の楽しそうな空気とはだいぶ違いますね(笑)。

水口氏:

まあね(笑)。

|

でも、「芯」になる新しい体験が発見できないと、装飾してもやり直しだからさ。プリミティブな音と映像だけで遊んでみて、そこで面白さが少しでも確認できれば、やっとデザイナーに装飾をお願いできる。このプロセスを繰り返せば、この手法の可能性にどんどん近づくんです。

――サラッと言ってますけど、気の遠くなるような地道な作業ですよね。

水口氏:

でもね、しばらくやってみたけど、「音楽を演奏するように気持ちのいいゲーム」という地点にはぜんぜん到達できずにいたんだよね。だんだん苦しくなってきてね……それで、ワラにもすがるような気持ちで、音楽に対する「Wants」を分解してみることにした。

そのときに、ふとクラブのDJのことを考えた。DJって気持ち良さそうだし、その場で踊ってる人も気持ち良さそうでしょう? この気持ちの良いループ構造は何だろうって、考えてみた。実はその考察が、『Rez』に頻繁に登場する、光のキューブのアイデアに結びついたんだよ。

――Rezで要所要所で出てくるキューブですよね。あれを連打すると、音楽と映像が切り替わっていくんですよね。あれが重要なんですか? むしろ初プレイ時には「必要あるのかな」と思っていたくらいなんですが。

水口氏:

いや実は、これが決定的なブレークスルーになったんだよ。

|

光のキューブを8回撃った瞬間にワープして、バックトラックの音楽が変化するっていうアイデアをゲームに入れてみたんだけど、これはDJがやってることと同じなんだ。このバックトラックの変化と、敵を撃って得られる楽器の演奏感とが共存した瞬間に、急に『Rez』の体験が動き始めた。一つのことの繰り返しではなく、何かとかけ算にすることでゲームにうねりが生じてきて、「よし、じゃあこの原型に合わせて音楽をハメてみよう」ということになった。

『Rez』の音楽作りが本格的に始まったのは、それからだった。

――ううむ。なんか最初に当時人気だったケン・イシイ【※】などのミュージシャンと座組を組んで、それに合わせてゲームを作ったのかなというくらいに思ってたんですが、操作の快楽をまるで研究者のように探求した果てに、最後に音楽を入れているんですね……

(画像はAmazonより)

水口氏:

最初はね、ずーっと観察と実証実験の繰り返し。よく体験ワークショップもやったし。

みんなで佐渡島に行って、鼓童を体験して「太鼓を叩く気持ちよさとは何か」を考えたり、クラブに行って「どうしてここで、ダンスフロアの人間がみんな歓声を挙げるんだ?」とかを観察したりして、とにかくひたすら考え抜いた。それで何かひらめいたら、みんなで実証実験――その繰り返しだった。

――それにしても、この感覚の手触りへのこだわりって、逆に水口さんがアーケードに出自を持つことがよく示されているなと思いますね。あるいはミュージックビデオかもしれないですけど。

水口氏:

何度も繰り返し遊んでもらえるものを目指したいんだね、きっと。気持ちのいい音楽みたいなものだと思う。エンディングまで行ったら、もう二回目を遊ばれることがないというゲームが一番悲しいよ。

Rezの物語に込められたもの

――ただ、そういう単純なところから作り上げたのは分かったんですが、あのワイヤーフレームを剥き出しの世界観にしたのは、当時の解像度の中での選択だったんでしょうか。

水口氏:

僕はよく「点から線、線から面、そしてだんだん次元が増えてく体験」みたいな表現をよくしてたんだけど、無からどんどん豊かになっていくような体験を作りたかったんです。まあ、セールス側からはよく、「もっとオープニングからドカーンと盛り上がらせてくれ」と言われたけどね(笑)。

ストーリーについては、当時のメンバーたちと議論して、「サイバースペースがいいんじゃないか」と盛り上がったんだよ。音楽に合わせて、ドットがベクタースキャン【※】のような線になって、それが立体的になっていく。それが格好いいんじゃないか、と。

※ベクタースキャン

ブラウン管の輝点やレーザーなどを、直接図形の形状に沿って振り動かし図形を描画する方式。

――なるほど。ただ、その発展の仕方には明らかに背後にストーリーテリングがありますよね。例えば、最後のステージなんかは生命の進化の歴史みたいなものを彷彿とさせるじゃないですか。

水口氏:

実は、『Rez』は、「受胎」がテーマなのね。

表向きのストーリーは「ハッカーが電脳空間の中でウィルスを駆逐して、最後マザーコンピュータを浄化して、正常な状態に起動させて、結合する」というもの。でも、裏のテーマとして、「誰もがみんな精子であり、卵子だった」みたいな(笑)。

|

自分の父親の身体から放たれたものが、母親の子宮に向かっていって、壁を破って、結合して、受胎して、我々は生まれた。男も、女もね。凄い障害を乗り越えて選別されていって、最後に本当に一番タフで強いものが迎え入れられたのが、俺たちでしょ?

受胎までのストーリーなんてもう誰も覚えちゃいないけど、たぶん俺らの本能には残っているはずなんだよね。それが「Area X」のラストシーンに凝縮されてるの。

――そういうストーリーを描こうとした理由は何なんですか?

水口氏:

(しばし沈黙)

……ゲームの良いところは、何回でも繰り返して体験したくなるところでしょ?

繰り返せば繰り返すほど、人間の本能、いやもしかしたら遺伝子レベルのストーリーを召喚するようなことが出来れば、何か深いメッセージ性を持ち始めるんじゃないかと思ったのね。

――そういう哲学的なメッセージ性を込めていくのは、PS以降の家庭用ゲーム機のゲームクリエイターらしいですよね。

水口氏:

昔、カンディンスキー【※】の『モスクワ 1』っていう絵を間近で見たとき、その場を30分くらい動けなくなっちゃったんだよね。100年前に彼がモスクワの街で体験した、朝からサンセットまでの一日の「音」の体験が、一枚の絵からひしひしと伝わってきた。

(画像はWassily Kandinsky.netより)

当時、バウハウス【※】のアーティストたちは、まさにそれを「シナスタジア」と表現していたんだけど、その共感覚体験とストーリーテリングとが結びついたら、そりゃ新しい体験だなと思った。

※バウハウス

1919年、ドイツ・ヴァイマルに設立された、工芸・写真・デザインなどを含む美術と建築に関する総合的な教育を行った学校。

――なるほど。ちなみに、そうなると「Area X」はどういうストーリーなんでしょうか?

水口氏:

「Area X」のストーリーは、「誕生」。『Rez』が精子と卵子が結合する瞬間までの「受胎」の物語なら、「Area X」は新しい何かが「誕生」するというストーリー。

――ええ! じゃあ、最後の巨大な女性の姿は母親ではなくて、もしかして産まれてくる子供ですか?

水口氏:

まあ、人間的な視点では……そうね。

でも、このストーリーにおける象徴としては、「シンギュラリティ」【※】かな。実は、最後に登場する女性には2つバージョンがあって、音楽も歌も違うんだよね。一方は、男性的な強さを内包した女性で、もう一方は、女性的な美しさを持った女性。人間もDNA的にはXとYの組み合わせで性が決まるけど、途中で分岐してそうなります。

ただ、最後に登場するのが男性という選択肢は無かったね……なんでだろうねぇ……(苦笑)。ま、僕らはみんな、「女性」から生まれてくるし、そういうことかもしれないけど。

※シンギュラリティ

人工知能が人間の能力を超えるとされる地点のこと。発明者でフューチャリストのレイ・カーツワイル氏が2005年に提唱したことで有名だが、数学者ヴァーナー・ヴィンジ氏が1993年に語っている。レイ・カーツワイル氏は、著作『The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology(ポスト・ヒューマン誕生 コンピュータが人類の知性を超えるとき)』(2005年)で、2029年には汎用人工知能(AGI)が人類史上初めて人間よりも賢くなると論じている。