情感デザイン研究室の立ち上げと3Dゲーム黎明期

――ちなみに先日、鈴木裕さんに取材したとき、当時のセガは企画採用の人間しかディレクターになれなかったと聞いたのですが、水口さんはどういうポジションだったんですか?

水口氏:

なんだっけな? ……企画採用ではあったけどね。当時は、「職種がよくわからない人」って言われてた(笑)。

|

――なるほど……!?

清水氏:

いや、実際にそうだと思いますよ。僕は最初、水口さんの話をセガの中で聞いたときは、「なんだかプログラムも書けない、ワケのわかんないやつがAM研の部長になっている」って話でしたもん。

一同:

(爆笑)

水口氏:

新人研修が終わってしばらくして、鈴木さんに「俺のそばにいろ」って言われて、アシスタント半分、リサーチ半分、みたいなことをやっていたのね。鈴木さんの海外出張に同行したりとかして。そしたら人事部からは「なんか部署名をつけるように」と依頼があって、鈴木さんに「自分でカッコいい部署名を考えろ」と言われたんです。それで、「情感デザイン研究室」という名前にしちゃった。

清水氏:

新卒1年目がなぜか研究室を持っちゃった(笑)。

水口氏:

それで、社内のクリエイターを集めて、「面白いゲームはどうやったら作れるのか」とか「面白いゲームはどんな構造をしているのか」とかを考える研究会を始めたんだよ。ゲームと映画を比較して「なぜ映画は泣けるのに、ゲームは泣けないのか」をまじめに議論したり、分析したりとか。

――本当に研究室じゃないですか。あの、その場には例えば、AM2研の鈴木裕さんや名越稔洋さん【※】みたいなクリエイターも顔を出していたんですか?

※名越稔洋

1965年生まれ。日本のゲームクリエイター。セガゲームス取締役兼開発統括本部統括本部長並びに、セガ・インタラクティブ取締役CPO兼開発生産統括本部統括本部長。鈴木裕が手がける『バーチャレーシング』、『バーチャファイター』などの作品にCGデザイナーとして参加した。『デイトナUSA』で初めてプロデューサーを務め、その後も「スーパーモンキーボール」シリーズや、任天堂のレースゲームである「F-ZERO」シリーズのうち『F-ZERO GX』、『F-ZERO AX』などを手がけ、高い評価を得た。現在はセガの看板シリーズである「龍が如く」シリーズのプロデューサーとして活躍中。

水口氏:

たまに来てくれた。僕の方でも鈴木裕さんに「今回のテーマ、F3のレーサー呼ぶんでぜひ来て下さい」とか頼んだり、外からゲストを呼んだりして、定期的にやってた。

もちろん、セガ内部にはゲームに関して頭の固い古参社員も多くて、「ゲームは現実と違う。そんなやり方で面白いものが作れると思うな」みたいに言われたりした。そのときはコンノヤロウと思ってね、「そんな古い発想じゃ、新しいものは一生作れませんね」みたいに言って、バトルしたこともあったなぁ……。

――うーん、日本の普通の会社で新卒がそんな振る舞いをしても、正直なところ、誰も相手にしないだろうし、一定の勢力を持ったら持ったで、今度は上の人間がひねり潰して終わりだと思うんですよ。

水口氏:

いや、でもね、業界の「潮目」の時期でもあったんだよ。というのも、当時の開発はみんなほとんど20代で、30代でベテランだった。しかも、CG登場前夜でしょ。

|

ドット絵の2Dゲームしかなかったところに、突然、3DCGの技術が世の中に登場してきたわけ。その先にはVRのような技術もチラチラ見えている。その状況でゲームや娯楽がどこに向かうのかなんて、誰も見えてなくて、とにかくリサーチとか実験を重ねながら方向性を定めていくしかなかったの。

――まさに鈴木さんに水口さんが訴えたように、水口さんのCGやVRの知識が本気で求められだしたわけですね。

水口氏:

しかもさ、当時はまだ、プロデューサーやディレクターみたいな肩書きも存在してないしね。

例えば、最初に『セガラリー』をやるって、チームを立ち上げたときに「お前どういう立場でやるの?」って聞かれて、「俺がプロデューサーやります」と答えたら、「プロデューサーって何する人なの?」って言われちゃったくらい。

――え、そのレベルですか!?

水口氏:

まず、「プロデューサーとディレクターがいて……」と説明しても、「その二つの違いが分からん」と言われてね。まあ、僕がセガに入る前は、スタッフロールに実名を載せることさえも許されていなかったからね。でも、みんなで結託してさ、セガの中で騒ぎ始めてさ、だんだんそういう動きが業界に拡がっていった記憶がある。

|

――この90年代半ば頃に個の「ゲームクリエイター」を確立していく動きって、鳥嶋和彦さんにも丸山茂雄さんにも浜村弘一さんにも聞くんですが、きっと一種の同時代的な運動だったんでしょうね。

水口氏:

とにかく、特殊な状況だったんじゃないかな。

技術的なベースが3DCGになった瞬間に、ゲームのプログラムの仕方も変わって、デザインも変わって、誰もがド新人も同然の状態になった。あのとき、ゼロからゲームを考え直さなければいけなくなって、それが新しい時代を動かしはじめたんじゃないかと思う。

清水氏:

その頃、僕はMicrosoftに居たんだけど、自分より上の世代のスーファミのプログラマとかは、みんな行列の計算なんて知らないし、ともすると大学に行ってない人も多いのね。もうとにかく頭を使いたくない。

(画像はAmazonより)

すると、彼らは「お前はそう言うが、APIを使うより自分でプログラムを書いた方が高速」とか文句を言ってくる。で、「いや、DirectX【※】のAPIは、あなたが思ってるよりずっと速いから」みたいなことを延々と説得するわけ。そうすると、ついには全国のベテランプログラマから、嫌味なメールが届くのよ。でもさ、「お前の言うとおりに作ったけど、速度が出ないんだよね」とか書かれてる。中身見たらムダな処理だらけだったりして、僕はそれを延々と修正して送り返すわけね。ほんとに頭が固い人ばかりだった。

※DirectX

マイクロソフトが1995年にリリースした、ゲーム・マルチメディア処理用のAPIの集合。Windows、Xbox、Xbox 360、Xbox Oneなど、マイクロソフト製のプラットフォームおよびデバイスにおいて広く利用されている。

水口氏:

2D系の人たちは、一癖も二癖もあったねえ。なかなか新しい発想やアイデアを受け入れてくれない。「なんだろう、このギャップは」って。なんかすごく悲しい気持ちになることが多かったな。

でも、こっちはもう3DとかVRとか、早く新しいものを作りたくて作りたくて、もう毎日ウズウズしてた。すると、その頃にセガが『AS-1』【※】というジョイポリス用のライドシアターを作っていて、このライド用の映像を作ることになった。 これが自分の最初のプロジェクトで、クリエイターとしての初仕事になったんだよ。

※AS-1

1993年にセガ(当時)が発表した、8人乗りの大型バーチャル・リアリティ(擬似体験)マシンの名称。あのマイケル・ジャクソンが、教官「コマンダー・ジャクソン」として実写で登場する『マイケル・ジャクソン・イン・スクランブルトレーニング 』という映像作品が搭載されていたことでも話題となった。

“謎の人”からゲームクリエイターへ

――あ、映像プロジェクトが最初なんですね。

水口氏:

そう。最初にハイエンドのCG映像に手をつけたら、次の時代に向けて、仲間が集められるんじゃないかと思ったのね。で、とりあえず手を挙げたら、他に誰も手を挙げなかった。 そこで、当時1台2000万円くらいする「シリコングラフィックス」【※1】に、600万円の「ソフトイマージュ」【※2】のセットで3台くらい、そして映像編集機器で、たしか1億円くらいの稟議を出して、新しくチームを立ち上げたの。

※1 シリコングラフィックス

業務用コンピュータの開発・製造・販売を行うアメリカの企業。特に3次元 画像処理に特化した先鋭的かつ高性能な製品を開発してきた歴史を持つ。

※2 ソフトイマージュ

Softimage社による、ハイエンドな三次元コンピュータグラフィックスの制作用ソフトウェア。手作業でのモーション作成に定評があり、「FF」シリーズをはじめ、数多くのゲームの開発に使われてきた。2014年4月にリリースされたものが最終版と発表されており、ゲーム開発者たちから別れを惜しむ声が上がった。

――それ、凄まじい環境なのでは。

清水氏:

世界的にもムチャクチャ最先端でしょう。

水口氏:

そうね。でも当時の話をすると、外部のCG会社に映像を発注しても1億円以上かかった時代だから、社内でそのノウハウを溜めた方がいいという雰囲気があったんだよ。

まだCGデザイナーなんて職業の人はあまりいなかったから、とにかく可能性のある人を探しまくったな。後に「セガラリー」シリーズ【※】のディレクターになる、佐々木建仁くんと出会ったのもこの頃だね。

※「セガラリー」シリーズ

実在するラリーカーを操作し高順位あるいは経過タイムを競うレースゲームシリーズ。1995年、セガ(当時)が発表したアーケードタイプのものに始まり、その後セガサターン、Windows PC、携帯アプリ、ゲームボーイアドバンス、PlayStation 2など幅広く展開された。

――当時、呼んだCGデザイナーはどんな人たちなんですか。

水口氏:

まず最初に誘ったのは、マイケル・アリアス【※】かな。

※マイケル・アリアス

1968年生まれ。カリフォルニア州出身のCGクリエイター、映画監督。1991年に日本に渡り、一時IMAGICAの特撮映像部を経て、水口氏の誘いでセガに移籍。『メガロポリス・トーキョー・シティー・バトル』の共同監督を務める。その後ニューヨークに渡り、シジジー・デジタル・シネマを設立。『エム・バタフライ』『未来は今』など様々な作品のコンピュータグラフィックスを担当し、数々の賞を獲得する。制作の現場を離れた後は、ソフトウェア会社のSoftimageに入社。そこで彼が開発し特許を取得した「トゥーンレンダリング」という手書きアニメーションをコンピュータグラフィックスと融合させるソフトは、宮崎駿監督の『もののけ姫』でも使用されている。2006年には『鉄コン筋クリート』で初監督も務めた。

――『鉄コン筋クリート』【※】のアニメーション監督の人ですね。

(画像はAmazonより)

水口氏:

そうそう。当時セガは、ダグラス・トランブル【※1】という有名な特撮監督とジョイポリス用のアトラクションを作ろうとしていたんだけど、トランブルさんのスタジオはアメリカ・マサチューセッツ州のド田舎にあってね。そこで当時、USJの『バック・トゥ・ザ・フューチャー ザ・ライド』を作っていて、デロリアン【※2】が飛ぶというジオラマ撮影をしていた。

※1 ダグラス・トランブル

1942年生まれ。アメリカの映画監督、SFXスーパーバイザー。『2001年宇宙の旅』、『未知との遭遇』、『スタートレック』、『ブレードランナー』など、壮々たる作品群を手がけた、SF界の巨匠。

※2 デロリアン

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに登場する車型タイムマシンの通称。このタイムマシンのベースとなっている自動車は「DMC-12」。

そのデロリアンのモーションコントロールカメラ【※】のプログラムをしていたのがマイケル・アリアスで、当時はまだ、ニューヨーク大学の学生だった。会いに行ってみたら、彼は日本映画を専攻していて、日本語が話せたんだ。だんだん仲良くなって、思い切って「日本に来て一緒にCGをやらないか」って誘ってみた。だって、デロリアンの気持ちのいいモーションをプログラムできるんなら、絶対にCGでも素晴らしい動きを表現できると思ったのよ。

それで、マイケルといよいよ日本でCGの制作を始めるんだけど、もう毎日がトラブルの連続で……(笑)。

※ モーションコントロールカメラ

コンピュータで細かい動きを制御する事ができるカメラ。特撮撮影などによく用いられる。

清水氏:

そりゃ、今となってはCGなんて当たり前だけど、当時は何がCGの表現で正しいかなんて誰にも分からなかったもんね。

水口氏:

そもそも、当時は「レンダリング待ち」の時間が長すぎて、1フレームの計算に3分くらいかかるのよ。たった1フレームで3分だよ。5秒のシーンをチェックするだけで、一晩中かかる。

しかも、夜帰って朝会社に来ると、途中でフリーズしてたりするわけ。で、イライラして喧嘩が起こる(笑)。毎日が、それの繰り返し。時間がかかるフラストレーションは、このときからずっと続いている気がするな……。

清水氏:

じゃあ、職業病じゃないですか(笑)!

水口氏:

まあね(笑)。でも、『メガロポリス・トーキョー・シティー・バトル』というCGのライド映像が完成して、プロジェクトが終わった頃には、マイケルもすっかりCGのプロになってた。それからしばらくアメリカに帰国して、数年経って「松本大洋さんの『鉄コン筋クリート』を映画にしたい」って再来日して、そこから彼は映画監督の道を歩んだ。

(Image by 空練~commonswiki. Licensed under the terms of cc-by-3.0.)

僕の方はというと、『メガロポリス』が終わったあと、いよいよゲームのプロジェクトを立ち上げたいと思い始めた。それが、後の『セガラリー』ね。AM3研に場所を借りて、佐々木健二くんと一緒にチームを作った。開発人数は12人くらいだったかな。ほとんど未経験者で全員20代だったけど、あれは企画から10ヶ月くらいで作ったんだよ。

――そんな体制で作っていたんですか……。素人集団で作ったようなものじゃないですか。当時、それこそ鈴木裕さんのレースゲームを参考にされたりとかは?

水口氏:

いや、それはなかったね。参考にすると似ちゃうからさ、新しいアプローチで作ろうと思った。 なるべく実体験から作ろうと思ったのね。だから、まずは会社に交渉して、デスバレーからヨセミテまでロケハンしたもん。

清水氏:

10ヶ月しかないのに、最初にそれをやる(笑)。まあ、この人、とにかく旅に行っちゃうからね。

水口氏:

最初、鈴木久司さんからは「旅行なんて、ヒットを飛ばした人間が行くもんだろ!?」と言われて「いや違う、ヒットさせるために行きたいんです」と言ったんだけど、押し問答になっちゃった。それで、もう諦めて「じゃあ自分たちの金で行くから、休暇だけください」とお願いした。

――おお、どこかで聞いた発言です。

水口氏:

そしたら、「そこまで言うんだったら、仕方がねえな」と出張費が出ました。

――しかも、今度はちゃんと出張費が出た(笑)。

当時のセガはどんな会社だったのか

――それにしても、当時のセガってノウハウの継承みたいなものはなかったんですか。

水口氏:

部署内にはあったけど、違う部署になると、コンペティションだったよ。いま思えば、鈴木久司さんが意図的に競争させてたんだと思うね。セガがすごく急成長している時だったから。

でも、人の行き来はかなり自由でね。例えば、一つフロアを降りると、そこには鈴木裕さんがいたりとかした。

|

「こんな新しいものができたんだけど、水口も見る?」とか内線がかかってきて、とことこ降りていくと、裕さんが最先端の生まれたばかりのデモを見せてくれる。僕の方も「こんなのが出来たんで、ちょっと裕さん来ませんか?」と頼んだり。

――それは素晴らしいですね。ちなみに、当時の鈴木裕さんって、どんな感じだったんですか。

水口氏:

どうすれば多くの人を満足させられるのかを、当時の裕さんは日々深く考えてたね。あるインスピレーションを得ると、すごい勢いで周囲を説得して、ものすごい速さでチームを動かしてた。もう、異常なキレ方をしていて、何かが取り憑いてるようでしたね。 『バーチャファイター』や『バーチャレーシング』【※】みたいな、彼の手がけるゲームには何か重さを感じるというか、「ドシン」とした実在感があるでしょ? プログラマーの感性から来るイメージやアイデアを、興奮の体験に変えて、裕さんは次々に大ヒットを飛ばしていく。

ただ、裕さんとは色々な話をしたけど、お互いのクリエイティブに「こうあるべきだ」なんて言い合った記憶はなくて、ただ、お互いに違う角度からのインスピレーションや刺激を投げ合ってたんじゃないかと思う。あとは、とにかくワインが好きだったなあ。よく会社で飲んでたもんね(笑)。

――本当に、当時のセガには自由な開発の空気があったんですね。

水口氏:

一つだけ当時のセガに使命感があったとすれば、「世界中の人の誰もが楽しめるヒット作をつくれ」ということかもしれない。

――鈴木裕さんもそうですけど、当時のセガの人って、すごく世界を意識して作られていますよね。

清水氏:

セガはちょっと特別だと思いますよ。

そもそも外資系の会社なのもあるけど、体感ゲームをやってたのも大きいですよね。いまだにバルセロナに行くと、商店街の地下のゲーセンに水口さんが作ったゲームが並んでるからね。意識が海外に向きやすいですよね。

水口氏:

やっぱり、20代そこそこで、自分達が作ったエンタテイメントが世界中に出回るのは、何よりも興奮したもんね。

|

だって、今この瞬間に世界のあっちこっちで遊んでる人間がいると思うと、そりゃ文句なしに興奮するじゃない? しかも、当時はゲームが、映画や音楽と同様に人生に影響を与えたりもする、そんな得体の知れない存在に変わろうとしていた瞬間だったわけだから。

水口哲也のルーツ――1.MTVの音と映像の共振

——そして、『セガラリー』のあとに手がけられたのが、『Rez』と『スペチャン』でした。ここで家庭用ゲーム機を手がけて、独創的な作品を生み出したことで、水口哲也の名前は一気に世に知られていくことになります。ただ、そもそも家庭用ゲームの世界になぜ入ったのでしょうか?

水口氏:

『セガラリー』の後、何本かレースゲームをプロデュースして、その先の未来が見えちゃったんだよ。それは、この先には、とてつもない「エンジニアリング」が待っているという予感ね。それは徹底的なリアルの追求であって、きっと俺の仕事じゃないって直感してしまった。やっぱり、それはちゃんとエンジニアリングが好きな人がやらないとだめだろうなあ、って。

清水氏:

まあ、そうだよね。

水口氏:

そんなときに、当時のセガの社長から、ドリームキャストを立ち上げるから、新しいチームを作ってくれって頼まれた。その瞬間、「何かザワっと」来たんだよね。クリエイティブ第2幕というか、本当に自分がやりたいことに近づけるかも、という感じがした。 そこで「自分をザワザワさせてくれるもの何なのか」を考えたときに浮かんだのが、昔、ミュージックビデオで興奮した自分だったのね。

——ミュージックビデオですか?

水口氏:

そう。自分のクリエイティブの原体験に、MTV【※1】があるんです。当時a-haの『Take On Me』【※2】のように手描きのアニメーションと現実の世界が行き来する感覚に、衝撃的なインパクトを受けたし、音楽をただ聴くだけじゃなくて「音楽を見る」という感覚も大好きだった。

※1 MTV

Music Televisionの略称で、アメリカのケーブルテレビ・チャンネルのこと。音楽を視覚的なイメージと融合させた「ビデオクリップ」を24時間流し続ける専門チャンネルとして1981年に誕生。一番最初に流れた曲はBugglesの「Video Killed The Radio Star」で、まさにこの曲のタイトル通り、ポップミュージックのプロモーションの主流が、ラジオからビデオ・クリップへと変化していく流れをつくった。

※2 a-haの『Take On Me』

ノルウェーのバンド・a-haが1985年に発表したヒット作品。実写と、実写をトレースしてアニメ化する「ロトスコープ」という技法が話題となり、 MTVで頻繁に放映された。

清水氏:

マイケル・ジャクソンの『Thriller』とかめちゃめちゃ面白くて、僕も今でもたまに見返しますからね。短いから、繰り返して見ちゃうんですよ。

水口氏:

自分が好きだったのはピーター・ガブリエル【※1】とかニュー・オーダー【※2】ね。ロバート・ロンゴ【※3】というフォトグラファーが監督した『Bizarre Love Triangle』という作品があるんだけど、身体性とかアート性を持ち込んで、斬新だったな。あの頃は、音楽性に加えてミュージックビデオの力でヒットした曲も沢山あったよね。ミュージックビデオの登場は、音楽の価値を大きく変えたと思う。

※1 ピーター・ガブリエル

1950年生まれ。プログレッシブ・ロックバンド「ジェネシス」のヴォーカリスト。奇抜なファッションやメイクとそのパフォーマンスで一躍有名になった。日本でも「ピーガブ」の相性で親しまれている。

※2 ニュー・オーダー(New Order)

ポストパンクの代表的なバンド「ジョイ・ディヴィジョン」を前身とする、マンチェスターにて結成されたイギリスのテクノロックバンド。

※3 ロバート・ロンゴ(Robert Longo)

1953年生まれ。ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリン出身のニューペインティングアーティスト、映画監督。『メン・イン・ザ・シティーズ』という連作などが有名。

——確かに、MTVという原体験をここで振り返ったことは、『セガラリー』の人が『スペチャン』や『Rez』を作っていく経緯として、納得感がありますね。

水口氏:

その頃ようやく、自分は、リアリティの追求よりも、もっと新しい表現とか体験を創りたいんだということをハッキリ自覚した。そして、ゲームはそれを実現するには最高のプラットフォームだということもね。

——日本テレビの「スーパーテレビ情報最前線」というドキュメンタリー番組で、ニューヨークのタクシーに乗ったときに仕事を聞かれて「ゲームを作ってます」と答えたら、運転手に「そうか、じゃお前はアーティストだな」と言われて、自分の仕事を考えさせられた、というエピソードを話されていて、凄く印象的だったんです。

水口氏:

ああ、確かに。そんなこともあったなあ……。まあとにかく、当時は今までにない、新しいものを作りたいという気持ちだけはどんどん強くなっていった時期だったんだよね。

|

『セガラリー』を試行錯誤する中で、ゲームについての基本的なメカニクスは体得できた。その前にも情感デザイン研究所時代があって、最初の10年でゲームの作り方は大体学ぶことができた。世界市場のことも色々と分かってきた。そのときに、『Rez』や『スペチャン』で少し応用編に入ってみたくなったんだよ。

それで、開発環境も羽田から渋谷に移して、それまでの過去を断ち切った。やっぱり物事って、環境や雰囲気から出てくるところがあるじゃない?

——90年代の渋谷に移って、『スペチャン』と『Rez』を作ったというのは、大変に分かりやすい流れですね。

水口氏:

あと、アーケードゲームと違って、家でゆっくり遊べるゲームを作るに当たって、ゲームデザインを真剣に考え直してみたりとか。

——おお、それは『セガラリー』では、ゲームデザインについての考察は必要なかったということですか?

水口氏:

いや、そんなことはないんだけどね、そもそもレースゲームって、構造的にはシンプルなのね。それだけにゲームの作り方を学ぶのには、本当に良かったですけどね。あそこでの試行錯誤が、その後の自分のゲームデザインの基礎になってるのも間違いないです。

でも、『Rez』や『スペチャン』のような、ほとんど前例がないゲームを作るときには、「ゼロ」からスタートしなくちゃならない。ところが、ゲームの設計の仕方なんて、どの本にも書いてない。

そこで拠り所にしたのが、武邑光裕さんの「メディア美学」の思想だったのね。

水口哲也のルーツ——2.武邑光裕の思想と影響

(画像はAmazonより)

――ここで武邑さんの名前が出てくるわけですね。たぶん、この記事を読んでいる若い人の中で、「武邑光裕」という名前を知っている人はほぼいないと思うんです。メディア論からテクノロジーアート、オカルティズムまで網羅した、とにかく一言では括れないほどの「メディア美学」研究者なんですが、ひとまずは、とりわけ西海岸のヒッピー文化をルーツに持つIT文化を、90年代以前に日本に積極的に紹介してきた伝道師と言えるんじゃないかと思います。少し、彼との出会いを聞いていいでしょうか。

水口氏:

武邑先生との出会いはとにかく衝撃的でね……。 日大芸術学部3年のとき、初めて彼の講義を聞きに行ったんだけど、90分、彼が黒板の前で何を言ってるのか、ほとんど理解できなかった。だって、芸術学部の授業でいきなり「オートマトン」【※】とかの言葉が飛び交うんだよ(笑)。

※オートマトン

古くは人や動物の動きをまねする装置として考えられた、自動的に情報処理を行う機械のこと。あるいはその計算機の仕組みを表す数理モデルのこと。自動機械の抽象的モデルとして、情報科学の分野で研究対象となっている。

清水氏:

それ、もうガチでコンピュータの話じゃないですか(笑)。

|

水口氏:

でもね、彼が何か大事なことを話していることだけはわかった。でもそれが逆にショックで、とにかく一度だけ、彼のゼミに参加してみたの。 結果的に――そこから自分の人生は変わった。当時の自分は、知識や情報より自分の直感を大事にしたいと思ってるような学生だった。でも武邑さんと出会ったことで、情報や知識は、直感のすごい肥やしだいうことに気づかされた。目を開かされたんだよね。

――おそらく、水口哲也というゲームクリエイターを考える上で、この武邑先生の影響は決定的なものがあるように思うんです。単にITの知識を教えたにとどまらず、それこそ『Rez』の「シナスタジア」【※】のような概念に至るまで、とてつもなく深いレベルで水口さんに影響を与えている人だと思うんです。

※シナスタジア

共感覚のこと。「音を聞いて味を感じる」「言葉に匂いを感じる」など、ある刺激に対して通常の感覚だけでなく異なる種類の感覚が生じる現象。

水口氏:

武邑さんの「メディア美学」は……深いんだよね。英語でいうと「Media Aesthetics」。

メディアにも美学を求めるなんて、そりゃもう、ゾクゾクとなるわけ。メディアとオカルティズムの関連性なんて、今となっては現代人のほとんどは理解できないだろうけど、その成り立ちや歴史を知れば、現代のIT文化やメディア文化の色々なものに、「なるほど」と思うことは多いんですよ。 僕はこの時期、どっぷり「メディア美学」の虜になった。近代メディア史の、サブカルチャーからニューエイジに至る流れもかなり調べたし、いま思えば人生で一番勉強したときかもしれない(笑)。「ホロフォニクス」【※1】とか「VR」とか「シンクロエナジャイザー」【※2】とか「アイソレーション・タンク」【※3】とか……。

※1 ホロフォニクス

アルゼンチンの技術者ウーゴ・スカレーリによって開発された、立体的音響効果をもたらす録音技術の商標のこと。この技術によって録音された音源は、スピーカーが二つ(一般的なステレオ再生装置)であるにもかかわらず、あらゆる方向から音が伝わる感覚が得られる。

※2 シンクロエナジャイザー

大麻などのドラッグを使わず、機械によって精神的トリップを実現させるシステムの名称。機械なので違法ではない。内容は、マインド・コントロールを施すことでストレスを解消しようという健全なもの。

※3 アイソレーション・タンク

1950年代、アメリカ国立精神衛生研究所のジョン・C・リリー博士が感覚遮断の研究のために発明した装置。光や音が遮られた空間で、皮膚感覚や重力の感覚を大きく制限することができる。その後研究は注目され、体験は次第に神秘体験と比較されるようになった。

清水氏:

「アイソレーション・タンク」ありましたね! 僕も真似して部室を真っ暗にして、全部目張りしたことがありますよ(笑)。「そんなの芸術学部でやるのかよ」という内容を教えてくれる先生だったんですね。

テクノロジーの進化は人間の欲望に規定される

水口氏:

で、その頃に武邑さんが電通のマーケティング局と「感覚の先にあるもの」、というプロジェクトを進めていて、五感のような感覚の裏にある「欲望」を考えてみようということになった。そうすれば「もっと深いレイヤーで、新しい製品が生み出せるかもしれない」という仮説からなんだけど……。

――目や耳の欲望……ということでしょうか。なんだか不思議な響きですが。

水口氏:

例えば、カメラは人間の視覚の延長上に存在するし、ヘッドフォンは聴覚の延長に存在するけど、その発展や変化の裏には、人間の「欲求」が介在してるよね?

――ああ、なるほど。昔、とある本で蓄音機や無線通信のようなデバイスが登場した19世紀末から20世紀初頭に、現代の私たちには想像もつかない変な使われ方をしていたのが紹介されていて、驚いた覚えがあるんです。でも結局、そういうムチャクチャな使い方は、やはりテクノロジーの進化や市場化の過程で淘汰されたり、デバイスごとの使い分けが確立していくんですよね。

水口氏:

そうそう。だから「Technology can(テクノロジーがそれを可能にする)」じゃなくて、「そのテクノロジーをどう使いたい?」という「Wants」が人間の中にないと、どんなに凄いテクノロジーでもゴミ箱行きになってしまう。

インターネットだってそうでしょ。人間が使っているものである以上、その欲求や本能に即さない形で進化することはありえない。いずれにしても、メディアの進化には人間の「意思」が隠れていて、人間が何を望むのか、その「欲求の宇宙」が背後にあるって話なんだよね。

――人間が求める物事には、人間の本能に根ざした一種の法則性があるぞ、というわけですね。

水口氏:

すべてのデザイナーは、そういう「欲求」の理由を設計しているんだと思うよ。これ以降、この「Wants」の探究とリサーチは自分のライフワークになった。ところがあるとき、この「Wants」の因数分解を繰り返していけば、この手法はどんなデザインにも応用可能だと気づいたの。

――「因数分解」というのは、ある欲求が下位レイヤーの欲求の組み合わせで理解できると言うことでしょうか?

水口氏:

例えば、「旅をしたい」という欲求の裏には、普段は意識していないけど、別の欲求がたくさん存在してる。だから、そこで「Why?」と問いかけると、さらに別の欲求に因数分解できるんですよ。

――ああ、旅行一つとっても、色々ですもんね。「美味しいものを食べたい」とか「好きな女の子を誘う口実にしたい」とか(笑)。そう聞くと、わりと単純な話ですね。

水口氏:

そうでしょ?

(画像はAmazonより)

で、仮に旅行で「癒されたい」だったら、次は「なぜ癒されたいのか?」と問いかけて因数分解していけばいい。すると、マーヴィン・ミンスキーが「心の社会」で提示した人間の心の構造みたいに、この欲求のツリー状のような構造が見えてきて、それを辿ると対象に対して「欲しい理由」とか「そこに向かうプロセス」がハッキリ見えてくるんだよ。

――なるほど。その「欲求のツリー構造」を水口さんは属人的なものではない、客観的な存在として捉えてるんですね。もしそうならば、「Wants」の分析で見えたネットワーク構造が、別の作品や製品にも転用可能になりますよね。

水口氏:

その通り。そのメソッドをゲームの設計図そのものにも適用することにして、一番最初に実践したのが、『Rez』であり、『スペチャン』だった。あの作品たちを生み出す支えになったのは、まさにこの「欲求のツリー構造」だったのね。

『スペチャン』はマズローの学説と組み合わせた

――では、『スペチャン』の企画書にも、そういうツリー構造は書かれているんですか?

水口氏:

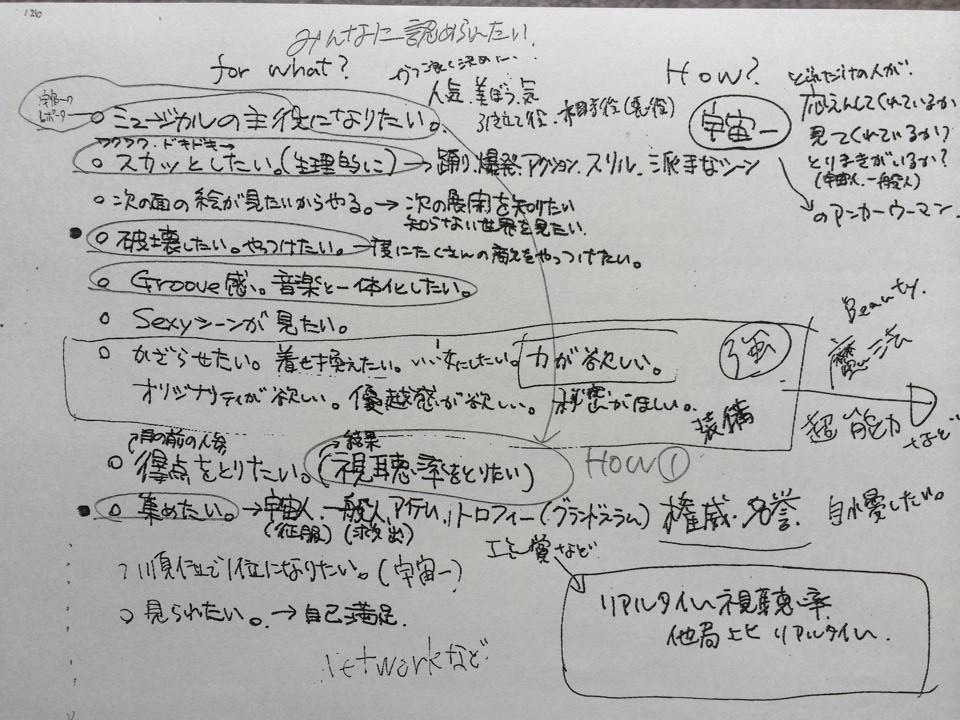

ホワイトボードに書いたコピーが残ってるんだけど……これ、初公開ね。

『スペチャン』のエンディングって、TVレポーターである主人公のうららが、人間も宇宙人もライバルもマイケル・ジャクソンも引き連れて、踊りと歌のチカラで悪人をとっちめて、最高の視聴率を集めて「宇宙で一番人気のレポーター」になって終わるでしょ?

清水氏:

ああ、僕は『スペチャン』はあのラストが大好きなんですよ。

水口氏:

そう、実は、このゲームの全ての要素は、あのラストシーンに向かっていくんだよ。一度、スタッフと一緒に、このエンディングへの道筋の分解をツリー構造にしてみことがある。

例えば、うららの「宇宙で一番人気のレポーターになりたい」という欲求を「Why?」って因数分解するでしょ。そうすると、「最高の視聴率を取りたい」とか、「スクープ取りたい」とか、その背後に別な欲求が出現する。そこで、さらに因数分解を続けると、「悪をあばきたい」とか、「地球人を救いたい」とか「みんなを引き連れて歩きたい」とか「うまく踊りたい」とか、まあたくさん出てくるわけ。

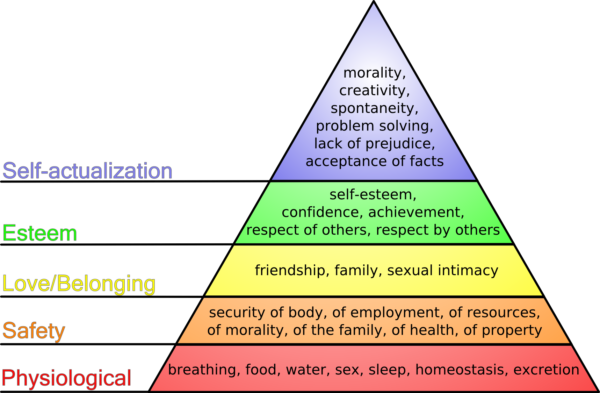

それをうららという主人公の性格と絡めて一つ一つをアクションに置き換えて、最終的にはそのアクションの集積で、最後に彼女が自己実現していくという体験に変えてみたのが、『スペチャン』というゲームの構造なの。

――マズローの段階欲求説みたいですね。

水口氏:

そう、まさにそれを実践的に試してみたら、非常に腑に落ちた。

――かなり実践的な手法だったことが、ゲームの成功を持って示されたという感じなんですね。

水口氏:

当時はゲームデザインという言葉はなかったと思うし、ゲームのアーキテクチャの実践的な設計図の描き方なんて、どこにも存在してなかった。

(画像は楽天市場より)

『パックマン』を作ったナムコの岩谷徹さんは、よく「“食べる”みたいな“動詞”からゲームをデザインするんだ」なんて言ってたけど、他にはあまり聞いたことがなかったな。

清水氏:

実際、当時のゲームって本当に「運」で生まれてますからね。

――ちなみに、ちょっと脱線なんですが、『スペチャン』でマイケル・ジャクソンに水口さんがリテイクを出したという話は、本当なんですか?

水口氏:

その話は……本当です(笑)。

ちゃんと説明すると、『スペチャン』の開発終了の1ヶ月くらい前にアメリカにいたEXプロデューサーの内海州史から、「おい! マイケルがこのゲームに出たいと言ってるぞ!」って連絡があった。「それって、どちらのマイケルさん?」と言ったら、「バカ! マイケル・ジャクソンだよ!」ってさ。そりゃもちろん嬉しかったんだけど、さすがに開発終了1ヶ月前に、新たにマイケル・ジャクソンを新キャラで登場させるのは無理だな、と思って(笑)。

満足なクオリティにはできないと思ったのね。そこで思いついたのが、踊らされているマイケルを、プレイヤーが救出するというアイデアだったんだ。

清水氏:

でも、それ、わりと失礼じゃない(笑)?

水口氏:

いや、本当はね、マイケル自身から断ってもらおうと思ったの(笑)。絶対に断られるような提案をして、じゃあ、次回作でシッカリやりましょう、という作戦だった。でも、なんと……そのアイデアでマイケルからOKが出てしまって、大至急、セリフを送ってくれと言われちゃった。

――うわあ(笑)。

水口氏:

で、急いで「うらら、ヘールプ!」とか「ポーッ!!」とかのセリフを書いて送ったら、1週間くらいでマイケルから音声テープが戻ってきた。

でも、チームでそれを聴いて青ざめた。

遊んだことのある人はわかると思うけど、『スペチャン』のキャラクターのセリフって、みんなテンションが高いでしょ。ところがマイケルから送られてきたセリフは、全部テンションが低かった。本当は「うらら、ヘーールプ! 助けてくれー!! ポーッ!!!」みたいに言ってほしかったんだけど、実際に送られてきたのは、「ヘルプ……ヘールプ……」というボソボソっとしたもので……それを聞いて「こりゃ、ヤバイ。どんなに加工してもテンション上げられらない……」って状態だった。

|

清水氏:

というか、開発を遅らせる選択肢はなかったんですか(笑)?

水口氏:

もうずいぶん前から、『スペチャン』の発売日は1999年12月24日って決まってたのよ。1900年代の最後のクリスマス・プレゼントだったからさ、『スペチャン』は(笑)。

だから、絶対に遅らせられなかった。マイケルには「もっとハゲしくすごい高いテンションで、もう1回言い直してください」とリテイクをお願いしたんだ。

清水氏:

一回、断ろうとしたんだ。すげえなあ。

……というところで、ごめん! 『スペチャン』も含めてメチャクチャ話の続きを聞きたいんだけど、そろそろ次の時間が来ちゃった。最後に『Rez』だけ話して帰れるかな?

――すいません。ちょっと僕も面白すぎて、色々と本題に入る前に聞いてしまって……。

水口氏:

実はオレも、今日、歯医者の予約が入ってるんだよ……(笑)。こりゃもうキャンセルするしかないのかな(笑)。

よし、わかった。今日はとことん話そう!(ここで歯医者に電話)

――なんと……ありがとうございます。

清水氏:

すげえな、水口さん。いいんですか?

じゃあ、最後にちょっと「Area X」の話をしたいです。実は俺、この作品はそもそもゲームである意味がなくなっている気がして……だって、明らかに面白がる上で、操作して敵を倒す必要がないもん。

|

――なるほど。その問題提起は凄く面白いですし、納得感があります。確かに「Area X」で初めて水口さんのビジョンが完全な形で表に出たのだとしたら、むしろ『Rez』の開発の経緯より前に、先に「Area X」の話をした方がいいかもしれないですね。