みなさんは普段、「ゲームの翻訳」についてどれほど意識しているだろうか?

われわれ日本語話者は、ゲーム大国である自国から発売された作品は当然母国語でゲームをプレイすることができる。さらには、海外発の作品であっても、日本語対応の優先順位は比較的高いと言える。

ことさら気にすることは少ないかもしれないが、数多くのゲームを母国語でストレスなく遊べるというのは、ゲーマーとしてはありがたい環境だ。

一方で、さまざまな事情から日本語化がなされていないゲームも数多く存在する。予算の問題であったり本邦での知名度の問題であったりと理由は千差万別だが、本稿で取り上げる『文字遊戯』は、そのゲーム性から「日本語化は不可能だろう」と言われていた、珍しい作品だ。

本作は、台湾の開発チーム「Team9」が制作した中国語のアドベンチャーゲーム。記事執筆時点でSteamのレビューが5500件以上、高評価が93%以上と、非常に高い評価を受けている。

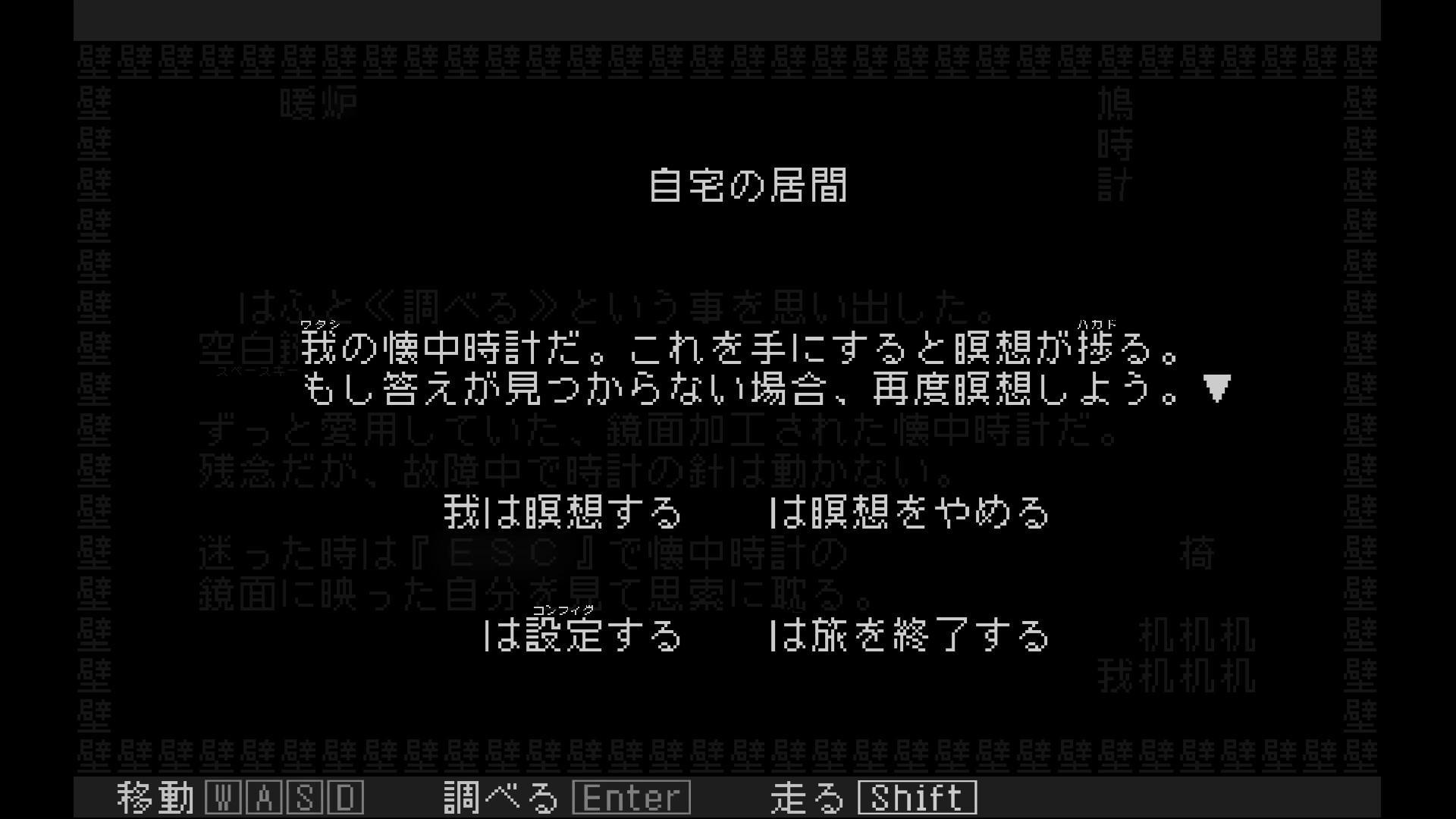

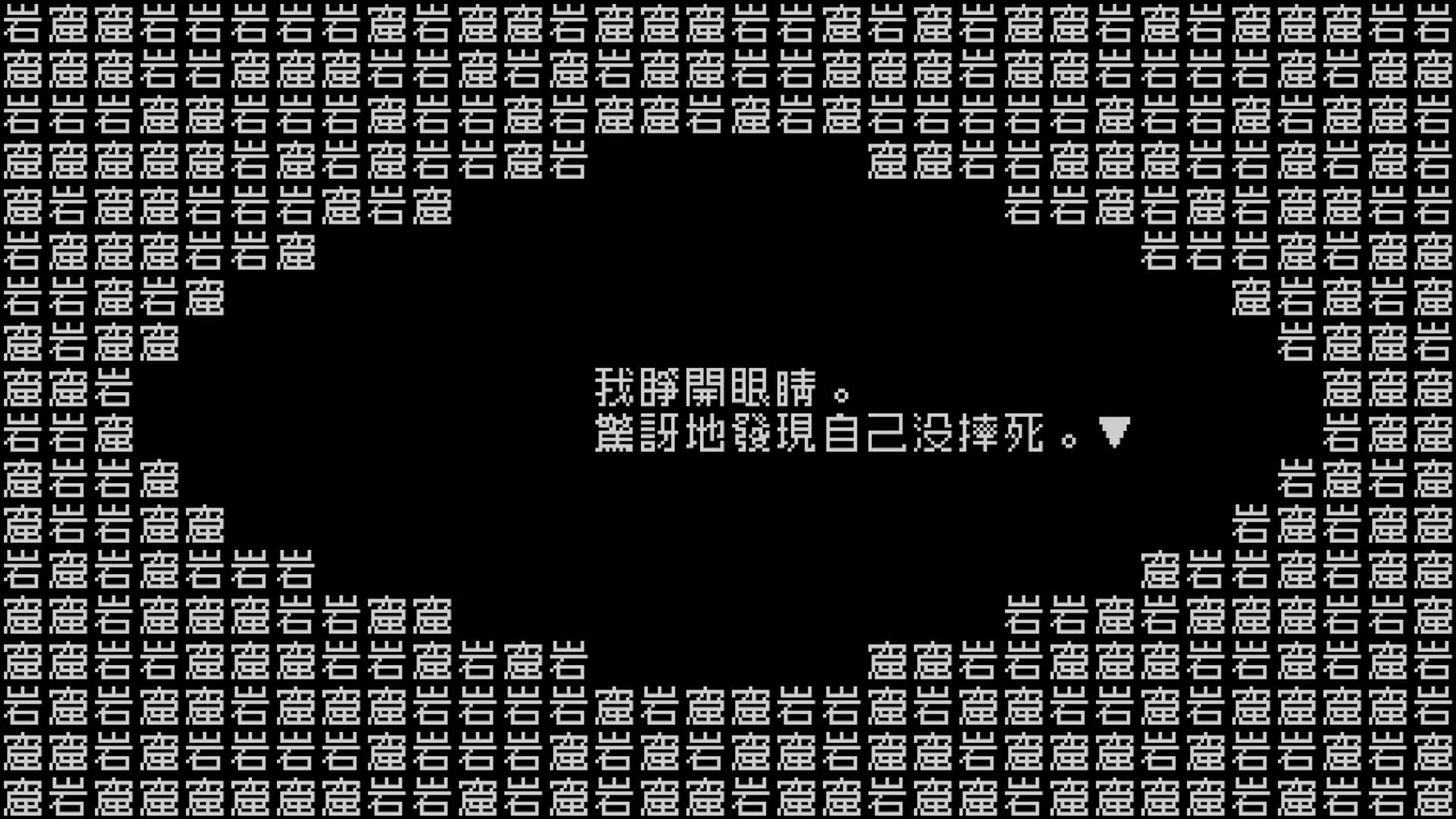

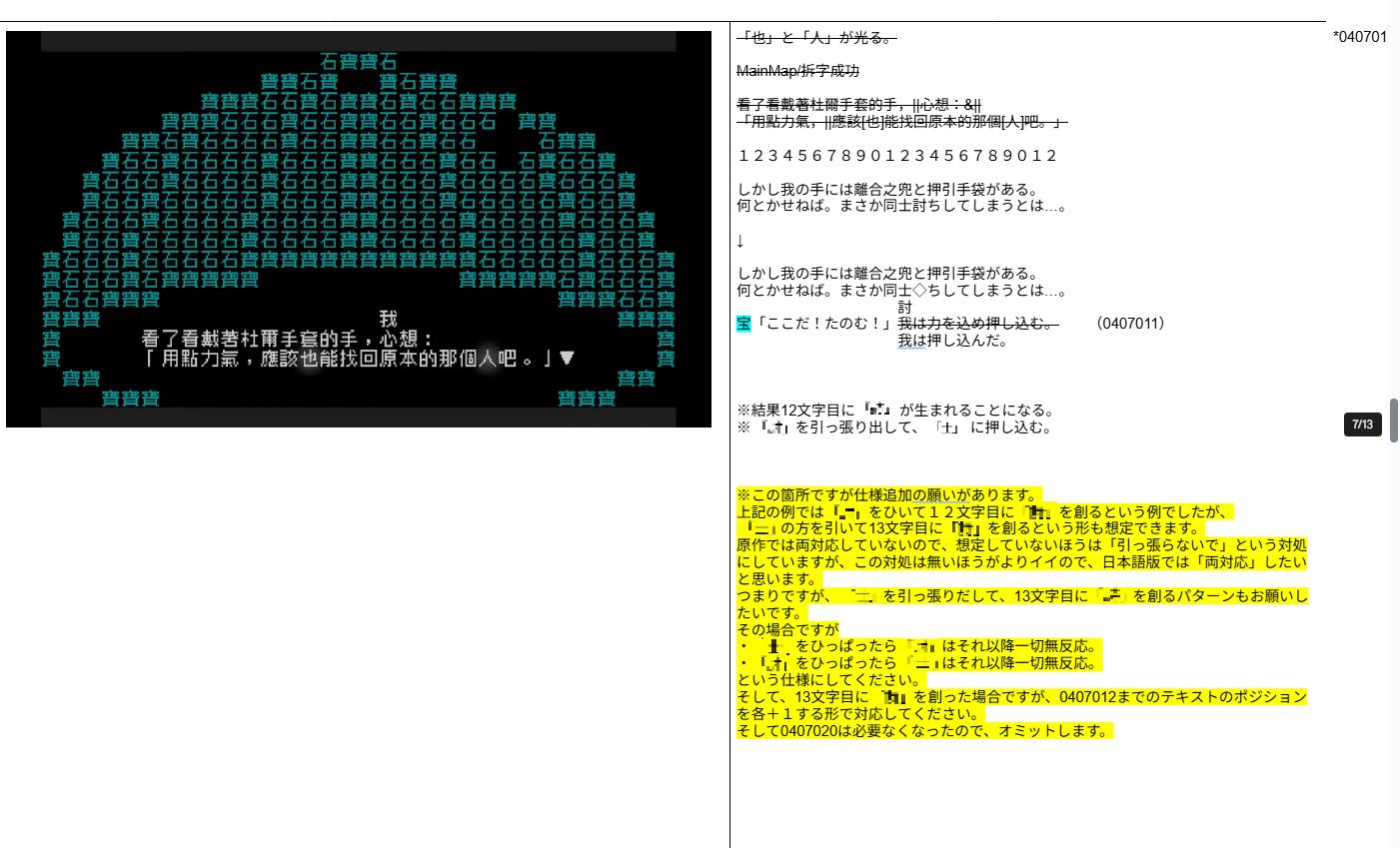

本作で特徴的なのは、画面を構成する要素全てが「アスキーアート」のように文字だけで構成されていること。プレイヤーはこれらの文字に干渉することで数々の謎を解き、ストーリーを進めて行くというのが主なゲーム性だ。

本作の謎解きには、言葉遊びの要素が多く含まれる。プレイヤーが干渉できる言葉の範囲は画面内に表示されたキャラクターのセリフにすら及び、「文章中の文字を削除して意味を改変する」「漢字を部首ごとに分解し、パズルのように組み立てる」といった、中国語の文法や文字をフル活用したギミックが次々と繰り出される。

こうした性質上、本作のローカライズは「単なる言葉の置き換え」では成立しえない。単純に文章の意味を訳しただけでは謎解きのギミックが破綻してしまうのだ。そして、その繊細さが「キャラクターの何気ないひとこと」にまで及ぶことから、本作はまさに“翻訳不可能”な作品として知られていた……はずだった。

というのも、なんと本作『文字遊戯』、およそ3年の期間を経て日本語版が開発され、8月7日、とうとうNintendo Switchへ向けて発売されたのだ。(また、Steam版の発売も予定されている。)

ローカライズを担当したのはゲームパブリッシャー・フライハイワークスの代表、黄 政凱(こう せいがい)氏。過去には『逆転裁判123 成歩堂セレクション』や『シュタインズ・ゲート』の中国語版も手がけるなど、ローカライズに関する実績は豊富だ。

そんな黄氏をして「これ以上に難しい案件はない」と言わしめた『文字遊戯』。本稿に先立ち筆者も本作の日本語版をプレイさせていただいたのだが、その労力は「新しいゲームを1本作り直すほど」と言っても過言ではないと感じた。実際、日本語にローカライズするにあたって謎解きの解法自体を作り変えた箇所も多々あるそうだ。

今回はそんな本作の日本語化の経緯や苦労について、メールインタビュー形式でうかがうことができた。

10000枚以上のスクリーンショットを撮影して翻訳用のドキュメントを作ったり、人気サッカー漫画『ブルーロック』から翻訳の着想を得たり。あまりにも特殊で過酷なローカライズ作業、その舞台裏のお話は非常に興味深いものとなった。また、本稿の掲載にあたって、特別に翻訳指示書など内部資料の一部もご提供いただいたので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いだ。

〇インタビュイープロフィール

黄 政凱氏……フライハイワークス代表取締役

本稿では、『文字遊戯』の翻訳について言及する都合上、いくつかの謎解きをやその解法が紹介されていますので、「完全初見で挑みたい!」という方はご注意ください。

※この記事は『文字遊戯(日本語版)』の魅力をもっと知ってもらいたいFlyhigh Worksさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

10000件以上のドキュメントを2ヶ月かけて用意し、1年以上かけて事前準備……。仕様書すらない「マイナスからのスタート」だった『文字遊戯』のローカライズ作業

──本作『文字遊戯』は、中国語の言葉遊びを多用した数々の謎解きが登場することから、以前弊誌でも「翻訳不可能なゲーム」として紹介したほどです。さらに、原作版を制作したのはインディーズの開発チームですよね。その性質上、原作はそもそもローカライズを想定して作られてはいなかったのではないでしょうか?

黄氏:

そうですね。原作の『文字遊戯』に関しては、全くローカライズを考慮したつくりになっていませんでしたし、さらに言うと当初は仕様書すらない状態でした。

もっとも、このような小規模開発のゲームに仕様書が存在しないのはよくあることですが、ローカライズ側としては、まずは翻訳用の資料を整える段階から始まるという「マイナスからのスタート」となりました。

──翻訳用の資料というのは、具体的にどのようなものになるのでしょうか。

黄氏:

最初に行った作業としては、原作を隅々までプレイした動画を用意して、全てのセリフに対してスクリーンショットを取っていく、ということでした。

そのうえで「ここはこう訳す」という指示を書くためのドキュメント群を用意していったんです。スクリーンショットの数としては、軽く1万枚は超えていたと思います。

それらのドキュメントを作り上げるまでに、およそ二ヶ月はかかりました。大変地道な作業でしたが、翻訳者目線、またディレクションの目線からしても、一番重要な作業だと思いました。

なぜなら、ローカライズをするにあたって、「ただ翻訳をする」だけでなく、「原作の意図を汲んだうえで、日本語版ではこういった謎解きに変更した」ということを、原作サイドにもきちんと理解してもらった上でOKをもらう必要があると考えたからです。

──原作チームに翻訳の意図を伝えるためにも、ドキュメントの整備は必須であったと。

黄氏:

本作のローカライズをするにあたって「ここは原作のこの意図を組んでこのようにした」であるとか、「この箇所は日本語の同じ表現がないのでこのように言い換えた」というポイントを、実装作業に入る前に原作チームがしっかりと理解できる仕組みづくりが一番重要だと思いました。

なぜかというと、本作は性質上そのような改変が多く生じることが予想できたのと、実装した後にリテイクがかかってしまうと、双方の負担が大きくなってしまうだろうと予見したからです。

──手戻りによる消耗を最小限にするために、まずは仕組みづくりからはじめていったわけですね。

黄氏:

二ヶ月をかけてスクショベースのドキュメントを整備した後、一年ほどかけてそこに翻訳指示を書き込んでいきました。それに対して原作サイドの監修やリテイクが入り、全てが整ってから実際の実装作業をスタートしたんです。それでもだいぶ時間はかかってしまいましたが、お互いの消耗は最低限に抑えられたかなと思いますね。

──他にも作業工程上で工夫されたことはあるのでしょうか?

黄氏:

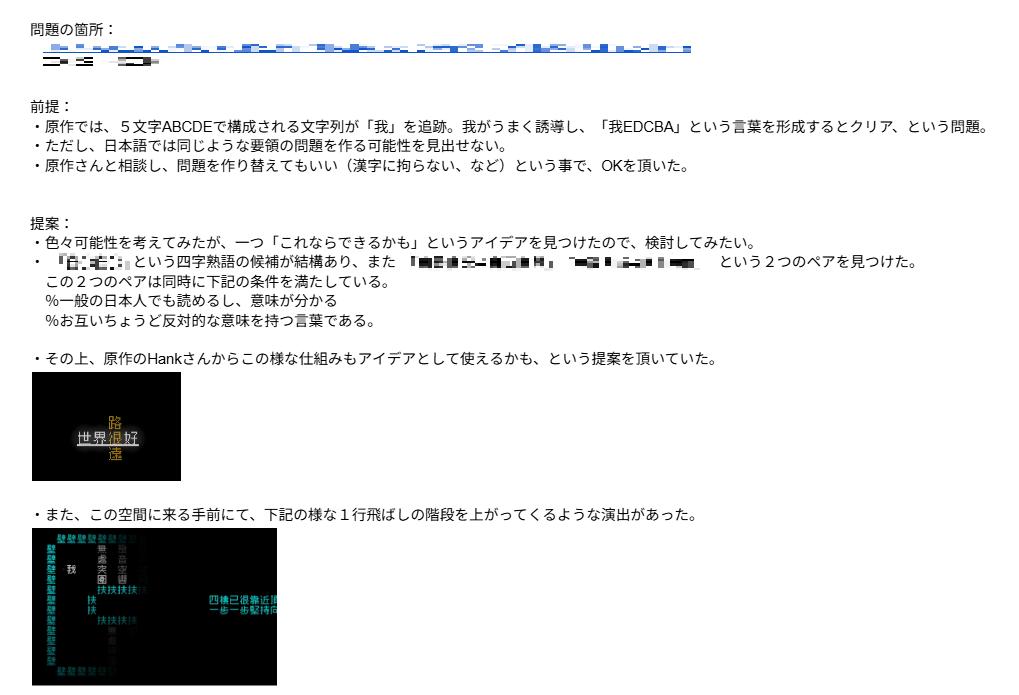

翻訳用のドキュメントには、日本語版の謎解きを考えた際の経緯を書き残すようにし、ボツ案に関しては直接削除するのではなく、打ち消し線を引いたうえでドキュメント上に残すようにしました。

こうすることにより、「さまざまな可能性を考えた上で、この解法にたどり着いた」ということを理解してもらう必要があると思ったんです。

こういった手法を通じて今回のプロジェクトを進めて行くことができたのは、私自身のディレクターとしての経験が活きたと思っています。

──「あえてそうしなかった」という過程も見せることで、翻訳の意図をより理解してもらいやすいようにしたわけですね。原作チームからは、なにか「こうしてほしい」といった要望はあったのでしょうか。

黄氏:

原作チームからは、彼らの考える「パズル(puzzle)」と「ナゾ(riddle)」の違いについて説明をいただきましたね。

──「パズル」と「ナゾ」の違いですか……? 一見同じように感じますが、どういった差があるのでしょう。

黄氏:

彼らが言うには、「パズル」は難しい問題を通じてプレイヤーを悩ませることが目的であり、解決した際に「これを解いた私、スゴイ!」となるものだと。

一方で「ナゾ」に関しては、巧妙な問題を通じてプレイヤーを楽しませることが目的であり、「この問題を考えた人、スゴイ!」となるものなんだそうです。

そのうえで、『文字遊戯』は「ナゾ」のゲームなので、プレイヤーが問題に詰まって先に進めなくなるようなことはないようにしてほしいと言われました。

そのため、日本語版でもなるべく難度が高すぎないように問題を調整し、ポーズ画面から行える「瞑想」という機能によって、数段階に分かれたヒントがもらえるようになっています。本作を遊んだ人全員に結末までたどり着いてもらえたらなと思っていますね。

──「原作はローカライズを想定していなかった」とおっしゃっていましたが、小規模な開発チームということもあり、プログラミング的な観点でも翻訳は想定されていなかったのではないでしょうか?一般的にプログラムは後からの改変を事前に想定して作っているかどうかで、その難度は大きく変わってくると思います。

黄氏:

おっしゃる通り、本作のプログラムもローカライズを想定したようなつくりにはなっていなかったので、かなり多くの部分に手を入れています。

少なくとも、一般的なゲームの言語切り替え機能のように、選択肢ひとつでゲーム内言語を変更できるようなつくりにはなっておらず、日本語版が『文字遊戯(日本語版)』として独立したゲームになっているのは、それが理由のひとつです。

──翻訳は黄さんご自身が担当されたということですが、そうしたプログラミングやグラフィックなどはどういった制作体制で作っていかれたのでしょうか?

黄氏:

プログラミングやグラフィックに関しては、弊社と10年近くのお付き合いがある開発会社のエスカドラさんに担当していただきました。エスカドラさんには、Nintendo Switchの『VOEZ』など、以前から大変お世話になっています。今回の『文字遊戯』に関しても、「黄さんの熱意を信じます」と言って参加していただきました。

本作のような難しいプロジェクトにも最後まで付き合っていただいて、感謝しかありませんね。

──本作は、セリフに含まれる文字を削除したり、改変したりできることが特徴のひとつですよね。想像するに、通常のアドベンチャーゲームのようなテキストデータではなく、文字のひとつひとつをアイテムやオブジェクトのように取り扱う必要があったのではないでしょうか?

黄氏:

はい、セリフなどは単純なテキストデータではなくオブジェクトとして扱う必要がありました。さらに大抵の場合、翻訳の過程でギミックに反応する文字の位置が原作とは異なってくるため、ひとつひとつの謎解きに対して調整を施す必要がありました。

文字の動きかた自体は決まっているため、プログラムの難度自体はそれほどでもないと思うのですが、エスカドラさんからは「とにかく作業量が膨大だった」とうかがっています。