2025年8月7日、「翻訳不可能」と謳われた台湾のインディーゲームが、ついに日本語でプレイできるようになりました。

その作品の名は『文字遊戯』。

本作は、謎解きをしてストーリーを読み進めていくタイプのアドベンチャーゲームなのですが、もともとは中国語で制作されており、2023年に「日本語化」の予定が発表された当時は、その特殊なゲーム性から「本当に日本語化できるのだろうか?」と驚きをもって迎えられた作品でもあります。

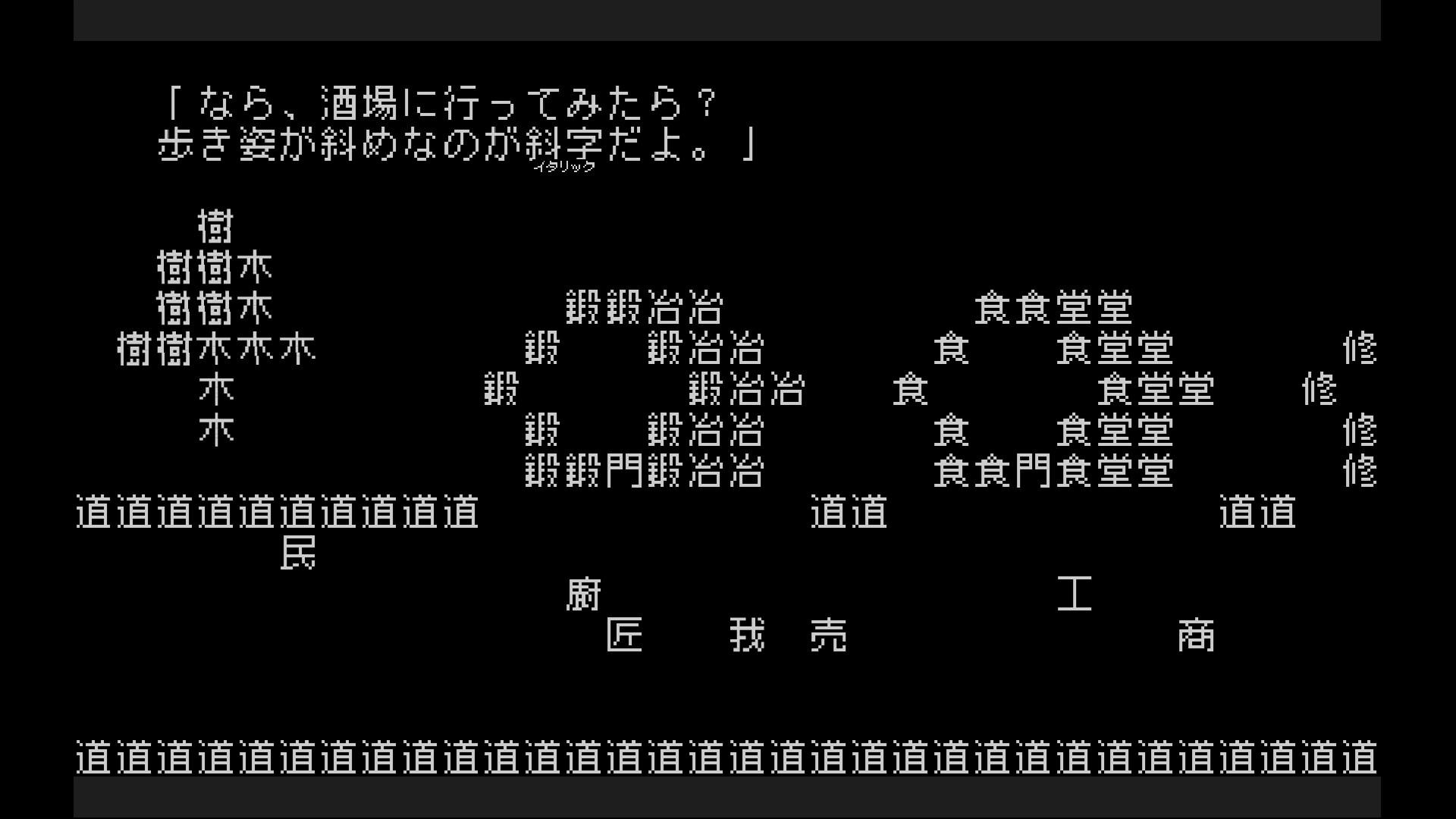

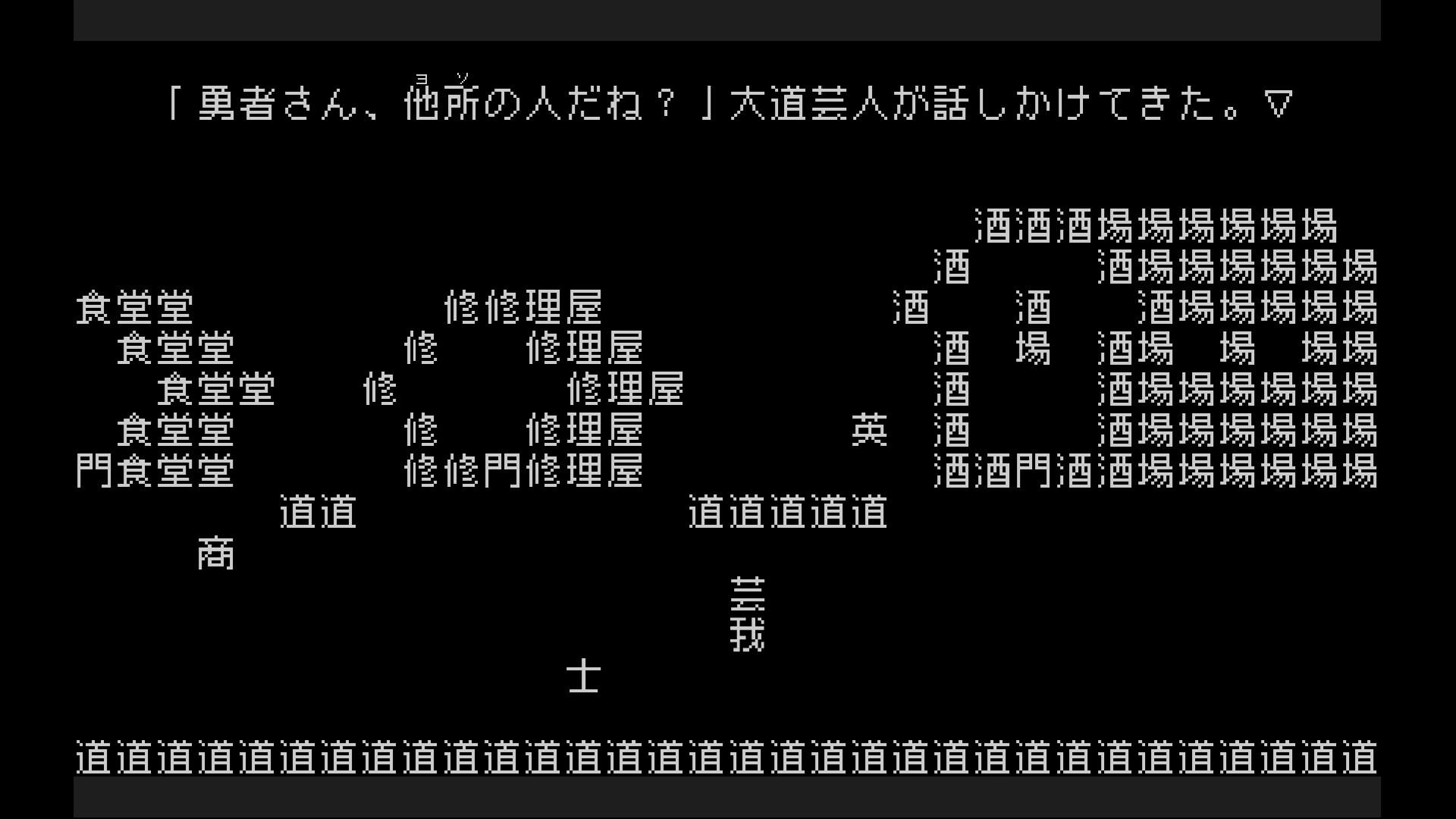

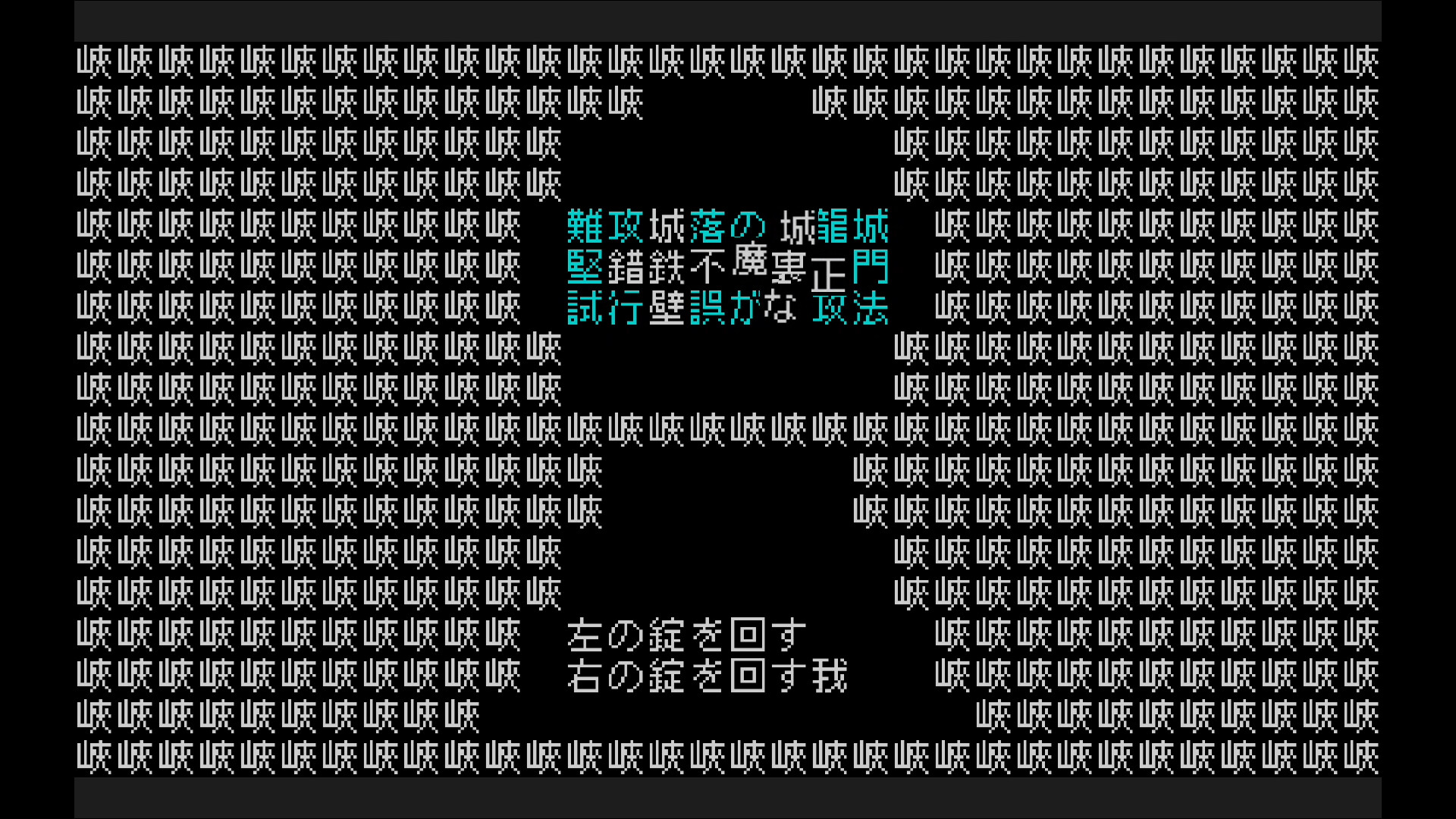

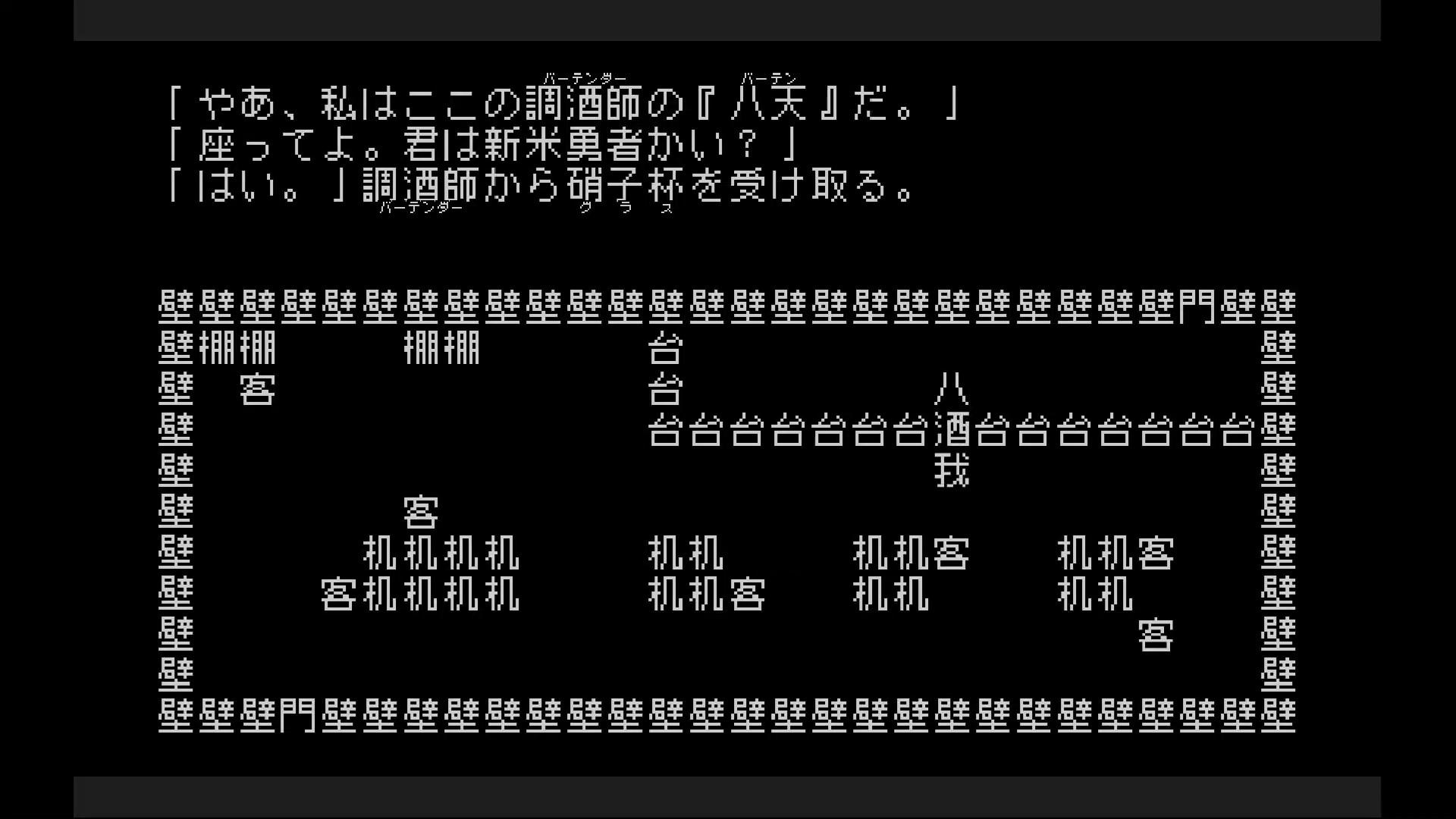

スクリーンショットをご覧いただくと一目瞭然ですが、本作の特徴はそのビジュアル。キャラクターも、街並みも、画面内の全ての要素がいわゆる「アスキーアート」のように表現されています。

かつてPCゲーム黎明期に生み出された『Rogue』や『NetHack』を彷彿させるようなビジュアルですし、描かれる物語も「勇者が邪悪なドラゴンを倒し、囚われの姫君を救い出す」という、実に古典的な英雄譚です。

こういった要素から、一見すると「なんだか古めかしいゲームなのかな…?」と思われてしまいがちな本作なんですが……実は、ストーリーがとてつもなく面白いんです。とくに中盤以降は怒涛の展開が押し寄せ、クリアする頃には「すごいものを見た……」という感想を抱くこと間違いなし。

しかし、困ったことに本作のストーリーはあまりにもネタバレ厳禁。作中に何度となくやってくる驚きポイントのいずれもが、「できたらなにも事前情報を入れないまま、この展開を浴びてほしい!」というものばかりなんですね。ローカライズ泣かせの翻訳不可能ゲームが、ライター泣かせのネタバレ不可能ゲームでもあったという難しさ。

「この感動を誰かと共有したいから、ぶっちゃけ記事なんて読まずにみんな早く遊んでくれ……!」と心の底で願ってしまうのですが、本作は随所にパズル要素があり、ヒントも豊富に用意されているとはいえ、「そんなのあり!?」と叫びたくなるような、プレイヤーの発想力を試される場面も出てきます。

もしかしたら「どう考えたらいいのかわからない!」となってしまって、ゲーム進行に支障が出てしまう人もいるかもしれません。

……そんなの、勿体ない!!

というわけで今回は、『文字遊戯(日本語版)』の魅力を紹介しつつ、独特の謎解きギミックや解き方のコツなどにも言及して、本作をひとりでも多くの方にプレイし、クリアしていただけるための簡易ガイド的な内容にも踏み込んでいこうと思います。

単純にゲームの中身が気になる、という方はもちろんのこと。もし本作をプレイしていて進行に詰まってしまった方がいたら、この記事を読んでみてください。ゲーム中にでてくるいくつかの謎解きの考え方をおさらいするうちに、突破口が開けるかもしれませんよ!

ちなみに、問題を解くうえで筆者が見出した突破口は……漢字辞典オンラインです。

本稿は『文字遊戯』の先行プレイ記事であり、核心的な部分には触れないものの、序盤を中心にいくつかの謎解きを例題として紹介していますので、「完全初見で挑みたい!」という方はご注意ください。

※この記事は『文字遊戯(日本語版)』の魅力をもっと知ってもらいたいFlyhigh Worksさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

画面の中は全て文字! テキストメッセージにすら干渉可能、漢字をバラしてカタカナを用意するのも当たり前な“なんでもアリ”の文字パズル

冒頭でも述べたとおり、『文字遊戯』でまず印象的なのは「文字だけの世界」を表現したそのビジュアルでしょう。

本作はキャラクターや建物、自然の風景など、画面内に登場する全ての要素がアスキーアートのように表現されています。

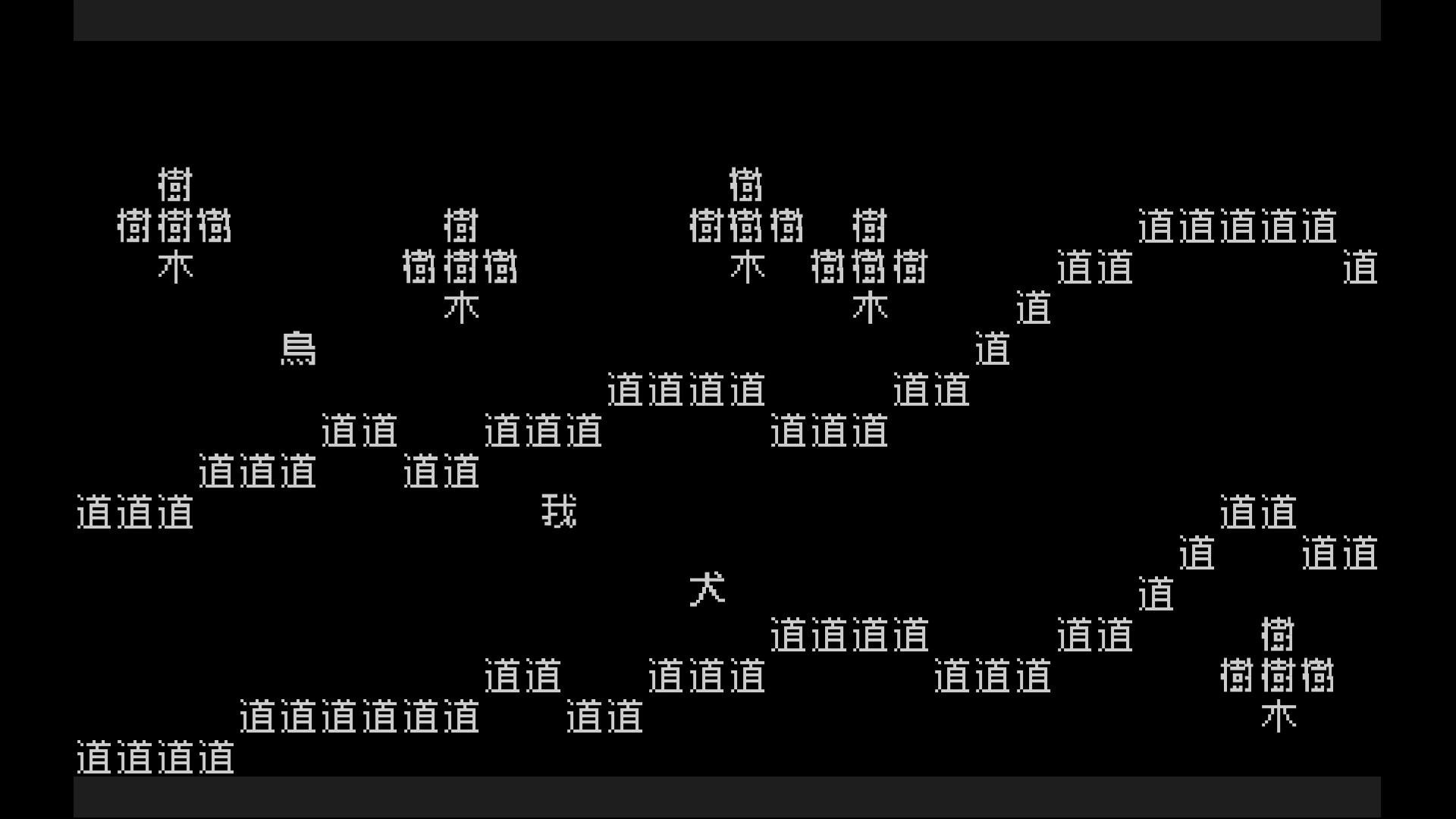

作中では、「我(ワタシ)」という漢字一文字で示された主人公を操作し、旅をしていくことになります。

主人公の「我」は、世界を構成する文字に干渉できる不思議な能力を持っています。なんでもその力を持つものは勇者として、世界を統べる邪悪なドラゴン「魔龍(ダークバハムート)」と対決する運命にあるのだとか。魔龍に囚われた姫君を救うため、数多の試練に挑んでいくこととなります。

本作の特徴的な点は、謎解きの対象が画面上全ての要素に及ぶこと。「画面内が全て文字」の世界と、主人公の「文字を操作する」という能力が掛け合わさることで、結果的に画面全体全ての文字がパズルのカギになる可能性を秘めているんです。

その結果として「こんなところに答えが!?」といった発見が多いのも、本作の魅力のひとつになっています。

そんな言葉尽くしの本作の謎解きには、「言葉遊び」の要素も深く関わっています。「文章を操作して意味を改変する」「漢字を部首ごとに分解して別の字に組み替える」など、言語の特性をフルに利用した仕掛けの数々が繰り出されます。

ここに、本作が“翻訳不可能”と謳われた理由があります。「文字によって構成された世界の言葉遊びパズル」という性質上、文章の表現や、そのなかに使われる漢字ひとつを取っても、「ただ意味が一致するように置きかえただけの翻訳」では、謎解きが成立しなくなってしまうんですね。

そんな本作の翻訳のクオリティは、「見事」の一言。中国語から日本語への単なる言葉の置き換えに留まらず、カタカナやひらがなの併存する日本語ならではの言葉遊びへと巧みに移し変えており、「原語版の『文字遊戯』を元にして、新ステージを作ったようなものなのでは……?」と、プレイしながら翻訳作業の膨大さを想像して震えてしまうほどの完成度を誇っています。

「画面全体全ての文字がパズルのカギ」とはどういうことか、その一例をお見せしましょう。

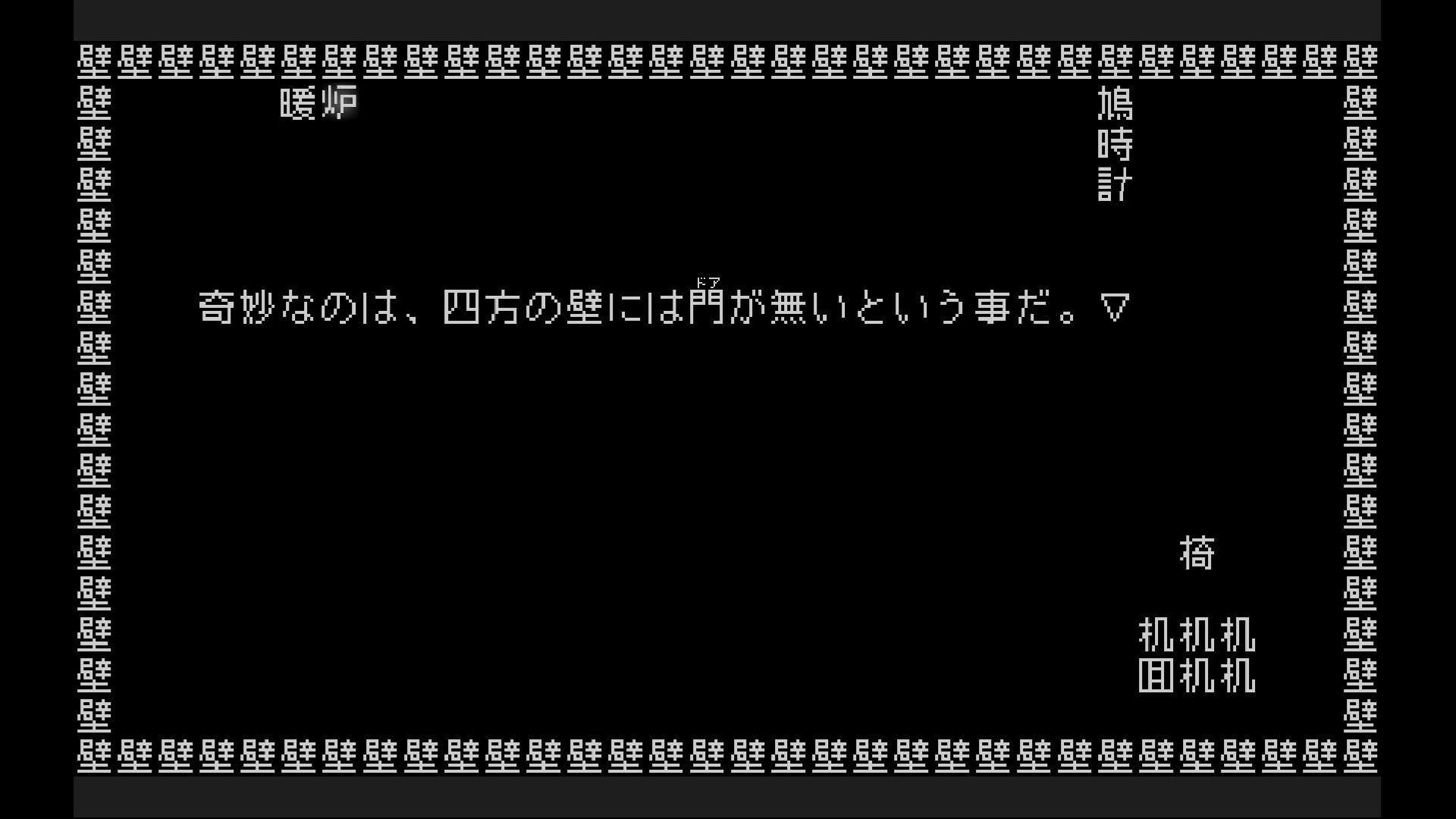

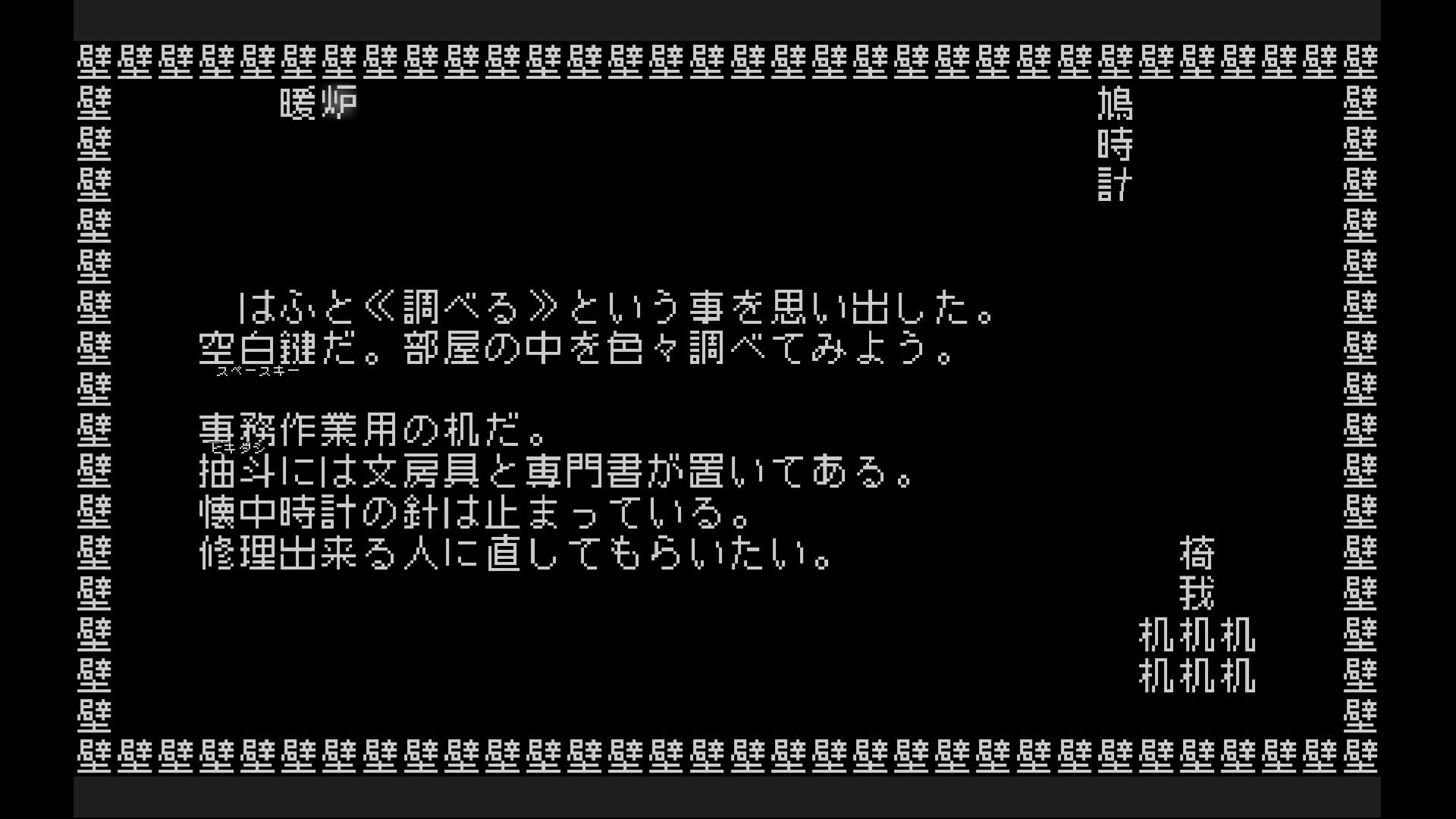

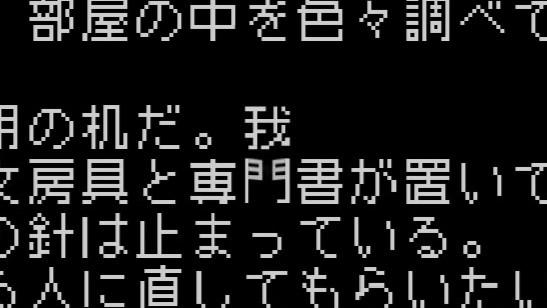

場面は物語冒頭、「我」が自室で目覚め、外に出ようとするシーンです。しかし、部屋は四方を完全に「壁」で囲まれており、出入口らしきものは見当たりません。

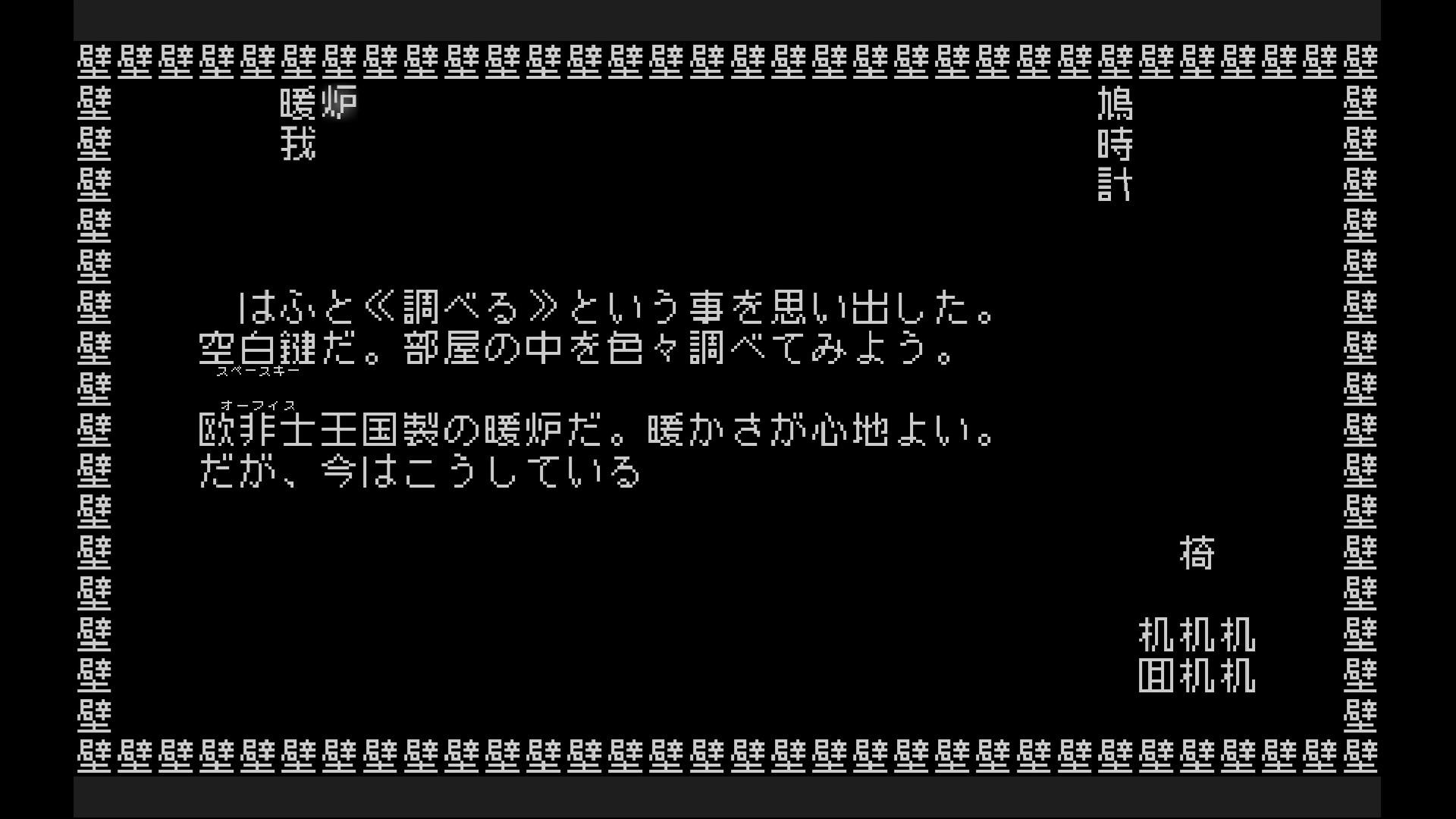

そういった場合にまず活用するのが「調べる」という動作。画面内の物品を調べることで、謎解きの手がかりを探していくことになります。

壁際の暖炉や鳩時計など、あれこれ部屋の中を物色。特に手がかりになりそうなものはなかったので、次は机の上を確認してみます。

「事務作業用の机。抽斗(ヒキダシ)には文房具と専門書が置いてある。」

というわけで、無事「専門書」という単語に含まれた「門」から部屋の外に出ることができました。……そんなことある?

このようにテキスト文やセリフの文字すらも利用して謎を解いていくというのが『文字遊戯』の最大の特徴となっています。「画面内の全ての文字がカギになる」というのは伊達ではない、ということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

「文字に干渉する」という独特のコンセプトが、手を変え品を変え登場する本作。この謎解きを皮切りに予想だにしないギミックの数々が登場し、毎回「こんなことができるんだ!?」という驚きの連続を味わうことができました。

ここから先も、世界を構成する文字、なにかに話しかけた時に表示される説明文など、あらゆる言葉がギミックの候補となっていきます。もし手詰まりになってしまったら、あらためて画面を見返し、無意識のうちに自分が謎解きの候補から外してしまっている文字がないか、探してみてください。

もしかすると、「装飾」でしかないと判断していた部分にこそ、答えが眠っているかもしれませんよ。

一見シンプルで地味……かと思いきや「文字だけの世界」へのこだわりが感じられるグラフィック表現

文字だけで構成された画面という、本作独特のビジュアル表現についても触れておきましょう。

ここまでのスクリーンショットを見て、白黒の文字が並んでいるだけの画面に「見た目が地味なゲーム」という印象を持った方も少なくないかと思います。筆者も同様の先入観を持ってプレイを始めたのですが、実際に遊んで感じた印象は異なりました。

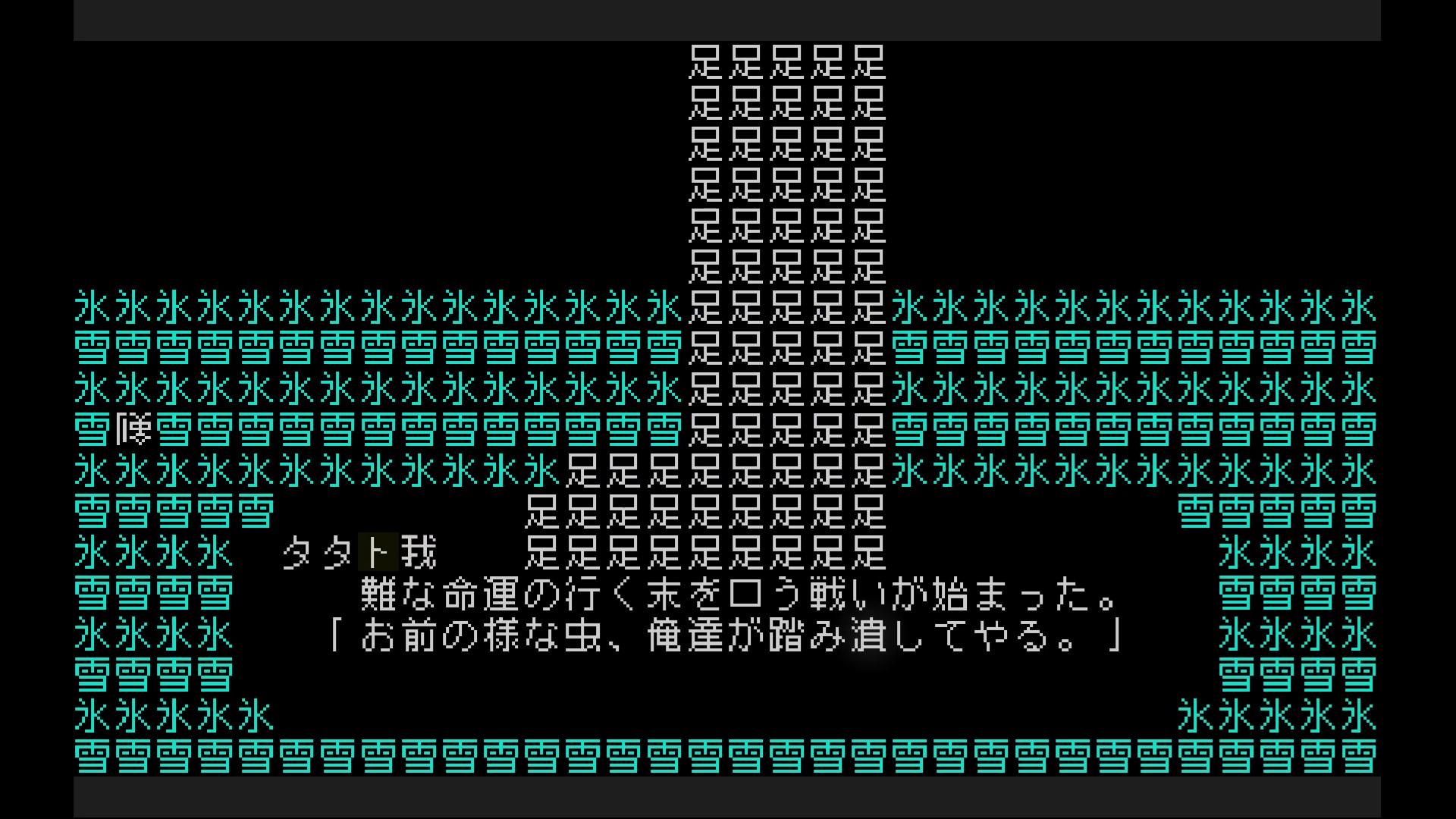

「漢字を物に見立てる」という作品の性質をうまく利用した細やかなエフェクトや、巨大なアスキーアートがうねるように動くムービーシーンはむしろ「文字しか使ってないのに、なんだかオシャレで可愛いぞ……?」という手触りを覚えるんです。

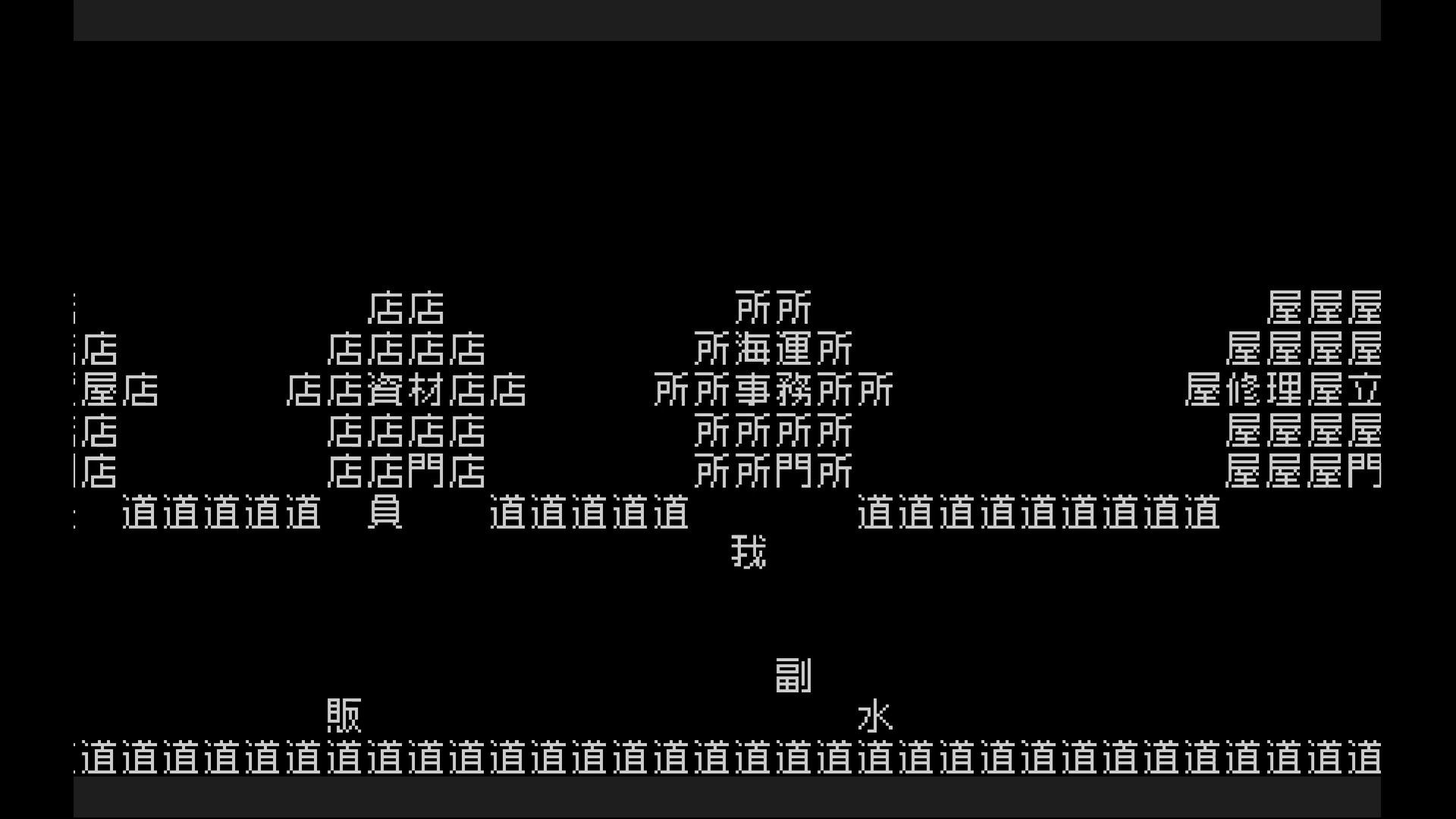

本作では、森の木々であれば「樹」や「木」といった文字が樹木の形になっていたり、雑貨屋の建物は「店」という漢字が家屋のように積み上げられて表現されたりと、そのオブジェクトに対応した漢字が用いられます。

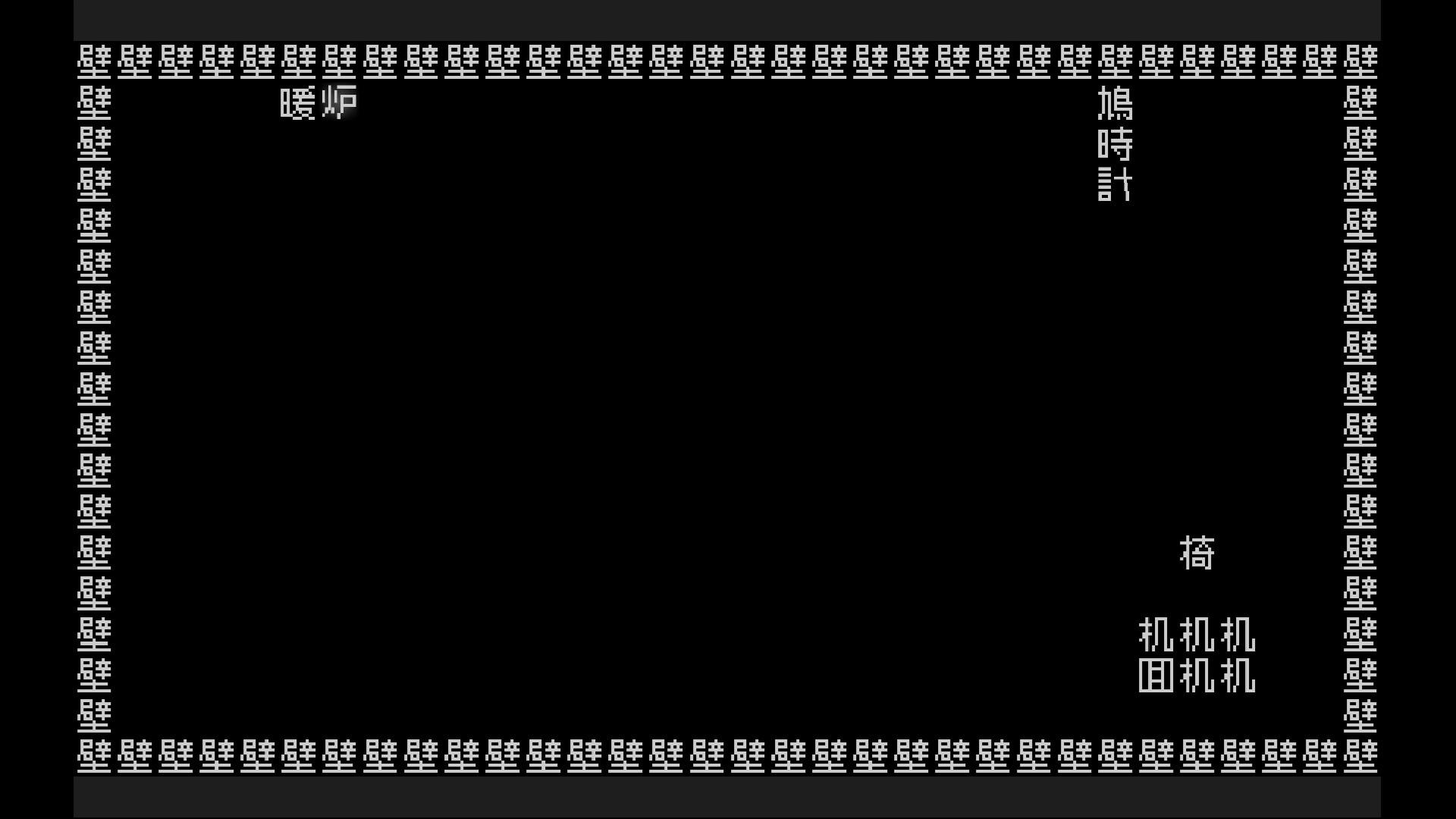

筆者も当初は、その独特な画づくりに慣れるのに少し時間を要しました。ただ、プレイを続けていくうちに気づくのは、画面を構成する文字たちに、細やかなエフェクトが付与されているということ。

たとえば部屋にかかった「鳩時計」は、「計」の“つくり”部分である「十」が時計の振り子のようにユラユラと揺れています。

ほかにも、木々の葉っぱを表現する「樹」という字が、風に吹かれてそよいでいるようなエフェクトで表示されていたり。「我」が移動する際も、二本の縦棒を足に見立てたアニメーションでピョコピョコ動いて可愛らしい。

このように本作は、ただオブジェクトを文字に置き換えたというだけでなく、ところどころに細かなエフェクトやアニメーションを盛り込むことで、漢字の持つ象形文字的な要素を再解釈したようなビジュアル表現を行っているんです。

「派手さ」という尺度で言うと、たしかに一見地味に感じるかもしれませんが、「文字だけの世界」という設定を活かした丁寧な描写には、芸の細かい遊び心が感じられます。

ストーリーの本筋からは逸れますが、プレイ中のちょっとした癒しとして、見ていて楽しい要素だと思いました。

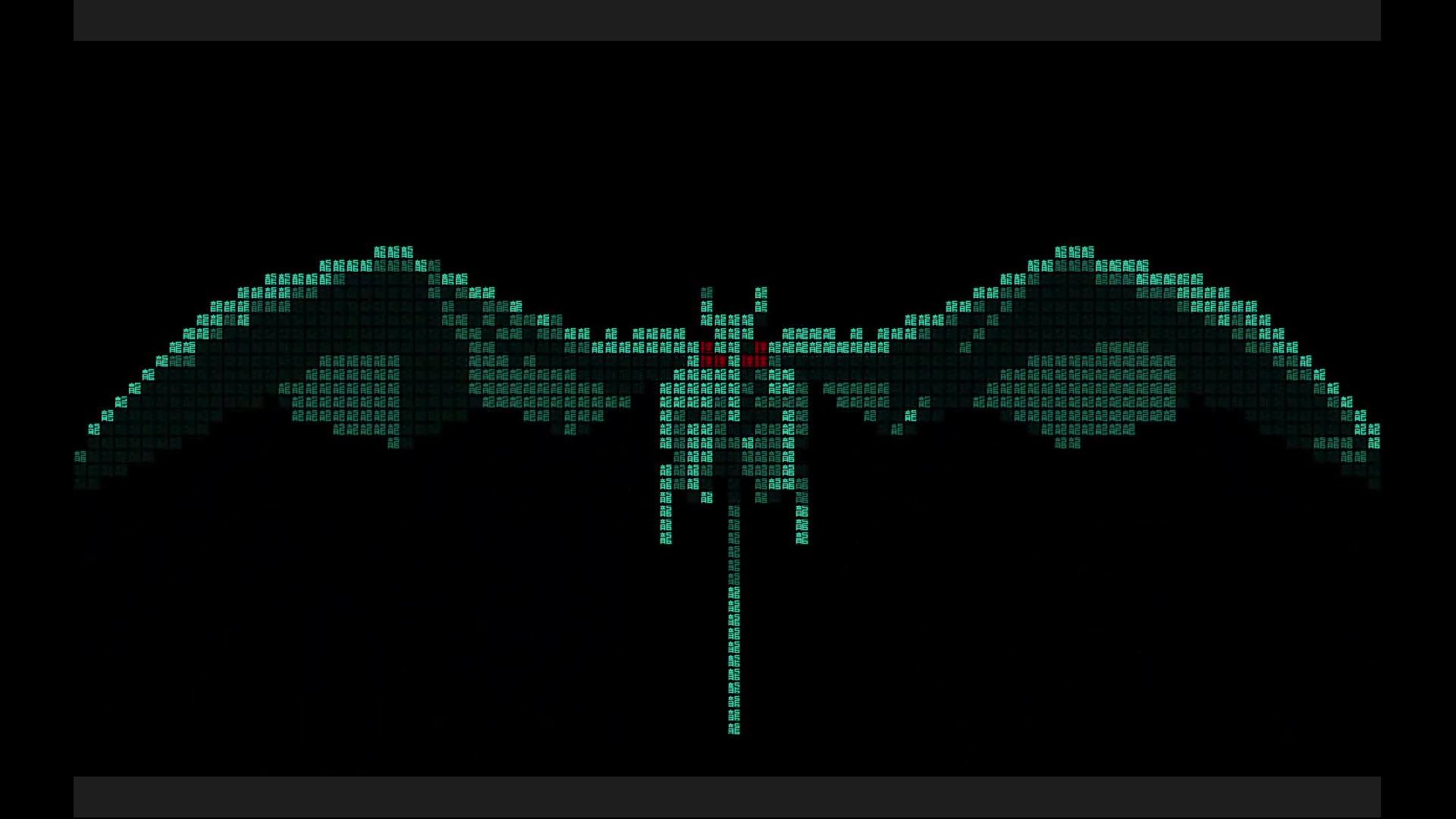

また、本作では重要な局面に差し掛かるとムービーシーンが挿入されることがあるのですが、こちらも全編文字で構成されています。

巨大なアスキーアートがうねるように動くさまは見ごたえがあり、フォトリアルな3D表現などとは一味違った良さがあります。ゲームの大部分が白黒を基調としているので、色が入ることで一段レベルアップしたような映え方をするんですよね。

新しい装備を手に入れた際のムービーなどは特に「手に入れたぞ~!」という実感マシマシの演出として機能しており、プレイしていてもテンションが上がる瞬間でした。

形式は異なるものの、本作のムービーシーンは「良質なドット絵のアニメーション」を見た時の満足感と似ています。表現方法としての制約はありながら、決して安っぽいわけではなく、むしろその中で突き詰められた工夫には息を呑む場面もしばしば。

実際、本作のアニメーションは漢字の一文字一文字がドットの役割を果たしていますし、それらの漢字が単なる点の変換ではなく、文字自体の意味でもその物体の特性を表現しています。

物質が原子や分子の集まりとしてそれぞれの性質や形状となっていることを想起させるような表現方法で、実に興味深いですし「漢字」の表意文字としての特性を活かしまくっていて、見事ですよね。

本作のグラフィック表現は独特でありながら、『文字遊戯』という作品自体に対する愛着が湧くような丁寧さで作られており、プレイ中だけでなく、クリア後に作品の内容を思い返しながら、もう一度見返したくなるクオリティに仕上がっていると思いました。

公式のトレーラー映像でもその一端を感じ取ることができるので、そちらも是非チェックしてみてください。