サッカーのサポーターのことを、11人の選手に対して「12人目の選手」と表現することがある。

その意味では、11月5日に発売された『Football Manager 26』(以下、『FM26』)は、まさに最強の12人目の選手である。なぜなら、前作にあたる『FM24』は、発売からたったの3か月で世界累計プレイヤー数が700万人を突破したモンスター級のタイトルだからだ。これ以上のサポーターは世界中どこを探しても見つかるまい。

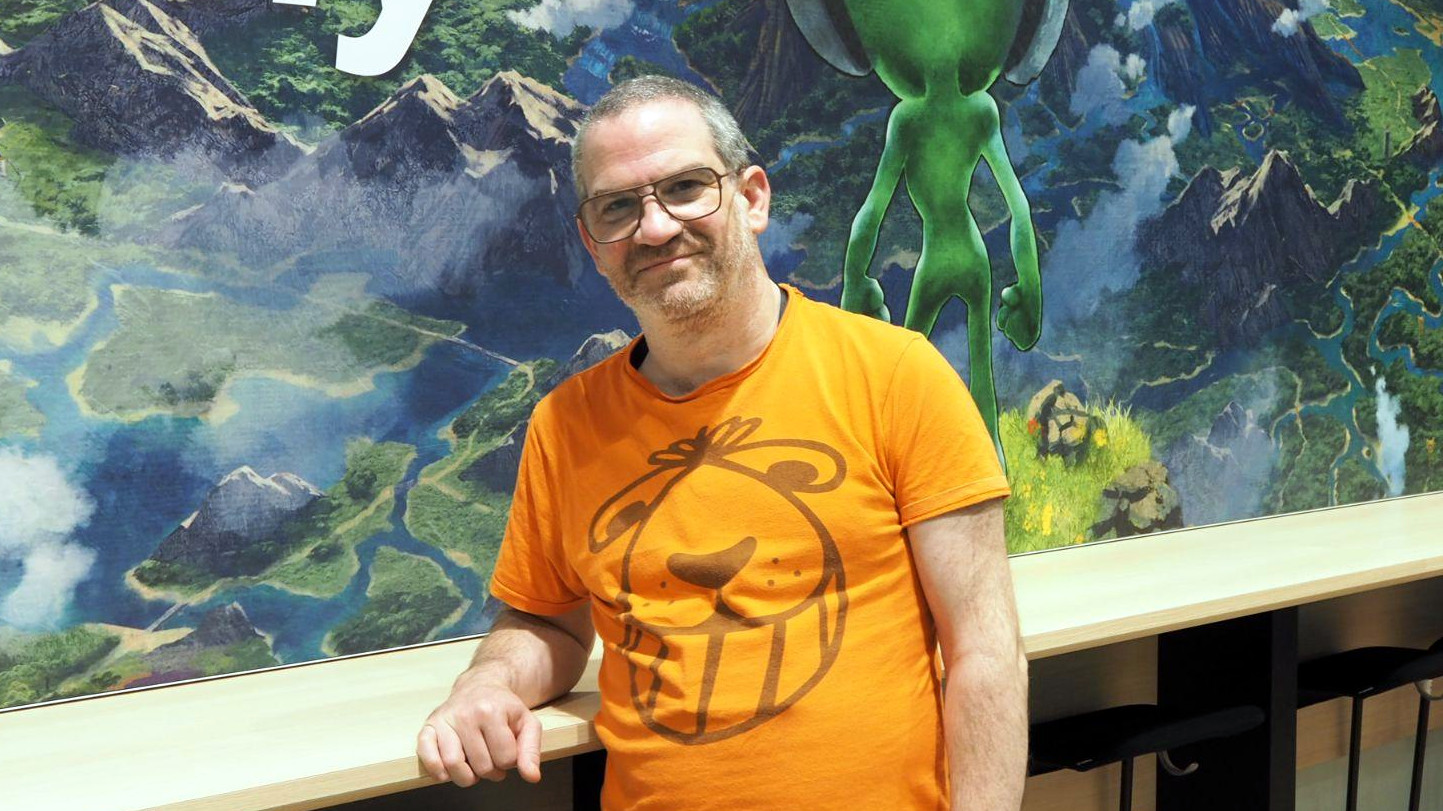

そんな怪物シリーズの開発を手掛けるSports Interactive社のCEO兼スタジオディレクターであるマイルズ・ジェイコブソン氏にインタビューを実施した。

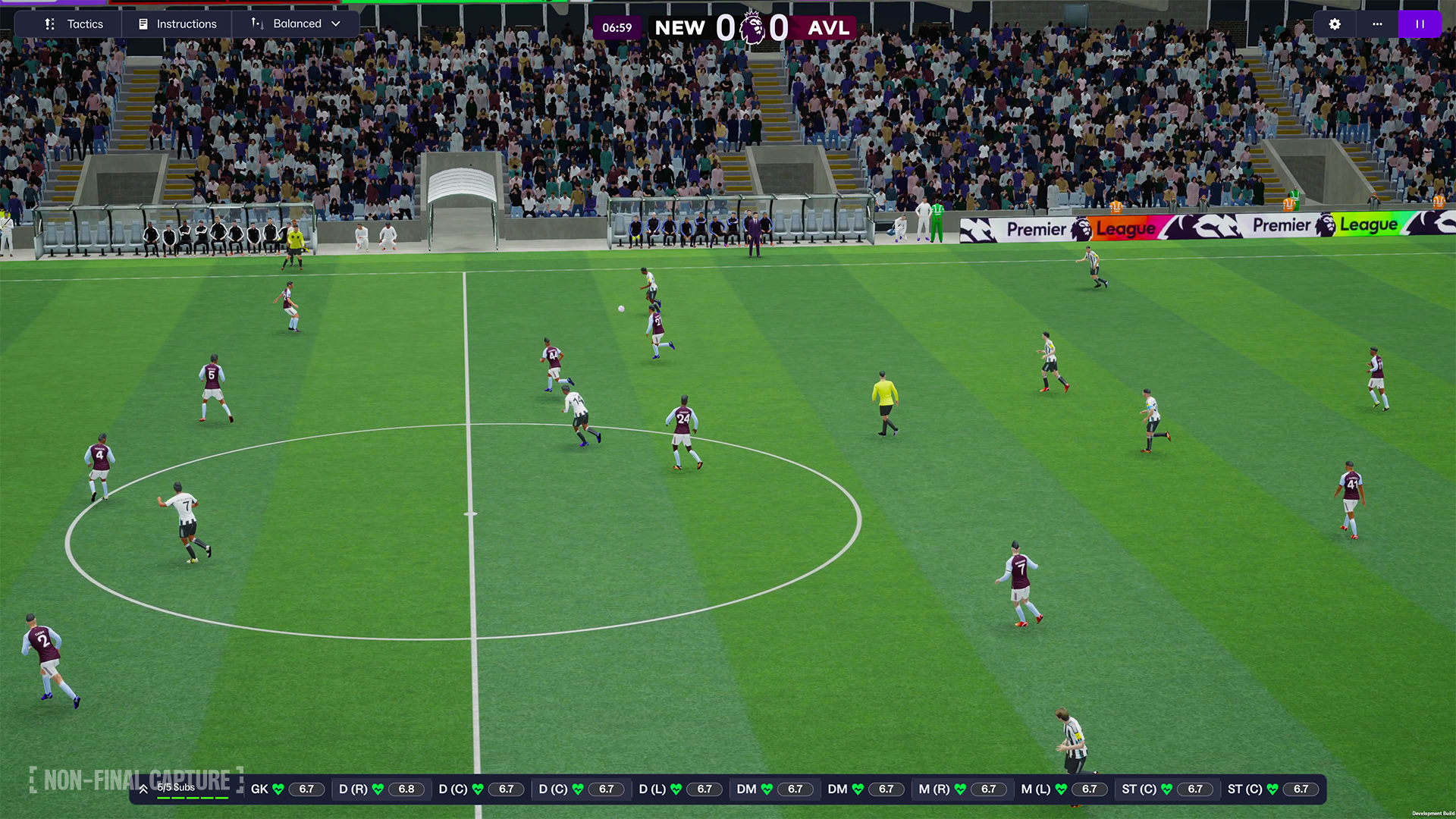

今作でゲームエンジンをUnityに刷新した経緯や、20年越しの願いが実現したプレミアリーグの追加、そして『FM25』の発売中止に伴った苦悩など、さまざまな話を聞いてきたので、サッカー好きはぜひ目を通してほしい。

サッカーの熱心なファンと初心者の双方が楽しめる『FM26』

──先日、『FM26』を試遊しました。私はサッカーに詳しくなく、シリーズも初プレイだったのですが、とても分かりやすくて驚きました。

マイルズ・ジェイコブソン氏(以下、マイルズ氏):

Football Managerは非常に長い歴史のあるシリーズなんですよ。しかも前作『FM24』は、世界中で700万もの人たちにプレイしてもらっています。

ここまで多くの人に受け入れられた大きな理由は、既存のサッカーファンだけでなく、新規プレイヤーでも楽しんでもらえたからだと思っています。今回の『FM26』でも、さまざまな改善を行っているので、あなたのような人にそう言っていただけるのは、とても嬉しいですね。

──『FM26』では、具体的にどのような工夫をされていますか?

マイルズ氏:

チュートリアルを刷新し、サッカーの基礎やFootball Managerシリーズの遊び方を分かりやすく学べるようにしました。

さらに「FMペディア」というデータベースを実装し、サッカーにまつわる情報を手軽に検索・確認できます。これを利用することで、ゲームプレイを経てサッカーについて楽しみながら学べるんですよ。

──今回、私はほとんどコーチに任せましたが、それでも少しずつ知識欲というか、サッカーについて詳しく知りたくなりました。

マイルズ氏:

それはまさに、我々の思うツボですね(笑)。

Football Managerは、徹底的にリアル指向のサッカーシミュレーションですが、魅力はそれだけではありません。熱心なサッカーファンと、サッカーの未経験者の双方が楽しめることも、同じくらい大事にしています。

プレイヤーはゲーム内の総てを自分で管理してもいいし、スタッフに委任してもいい。その範囲を決めるのはプレイヤー自身で、どちらも正しい遊び方なんですよ。

──じゃあ、今回の『FM26』で初めてシリーズに触れる人は、全項目を委任しちゃっても全然構わないと。

マイルズ氏:

ええ。最初はそうすることで、ゲーム全体の流れが少しずつ分かってくると思います。

そして、興味を持った部分から少しずつ、自分自身でチャレンジするのがオススメです。

たとえば“記者会見”の項目は、サッカー初心者でも、なんとなくのノリで分かると思います。あと、“移籍”はチーム造りの要といえる部分なので、ぜひ試行錯誤してほしいですね。

──そのほかに、これから『FM26』を始める人に向けたアドバイスはありますか?

マイルズ氏:

やっぱり、自分が知っているチームや選手が所属しているリーグを選ぶのが1番ですね。そういった知識を足がかりに、ゲームプレイのモチベーションがグンと上がりますから。

グラフィックエンジンをUnityに刷新した理由とUIの改善

──今作の大きな特徴として、グラフィックエンジンがUnityに刷新されていますね。

マイルズ氏:

Football Managerのシリーズは、これまで30年近く、自社製のゲームエンジンを使い続けていました。じつはこれがボトルネックになっていて、シミュレーションゲームとして進化させることが難しくなっていたんです。

──30年も!

マイルズ氏:

シリーズの熱心なファンのなかには、「リアル志向のシミュレーションゲームだから、見た目や演出は簡素で構わない」と言ってくれる人もいましたが、最新のゲームエンジンと比べると、どうしても見劣りしています。これはFootball Managerにとって長年の悩みのタネでした。

──先ほども仰っていましたが、シリーズの未経験者にもアピールするには、見た目や演出面も大切ですよね。

マイルズ氏:

そこで、最終候補としてUnityとUnreal Engineが残り、前者に決まりました。

じつは、当初はUnityもUnreal Engineも、我々が求めるUIを実現できなかったんです。でもUnityの担当者は、「今はできなくても、これから一緒に協力して実現していきましょう!」と力強く約束してくれたんです。これが決め手となりました。

しかも、2023年にUnityがメジャーアップデートを行ったことで、我々が必要としていたUIの機能がすべて実現できました。Unityを選んで正解でしたね。

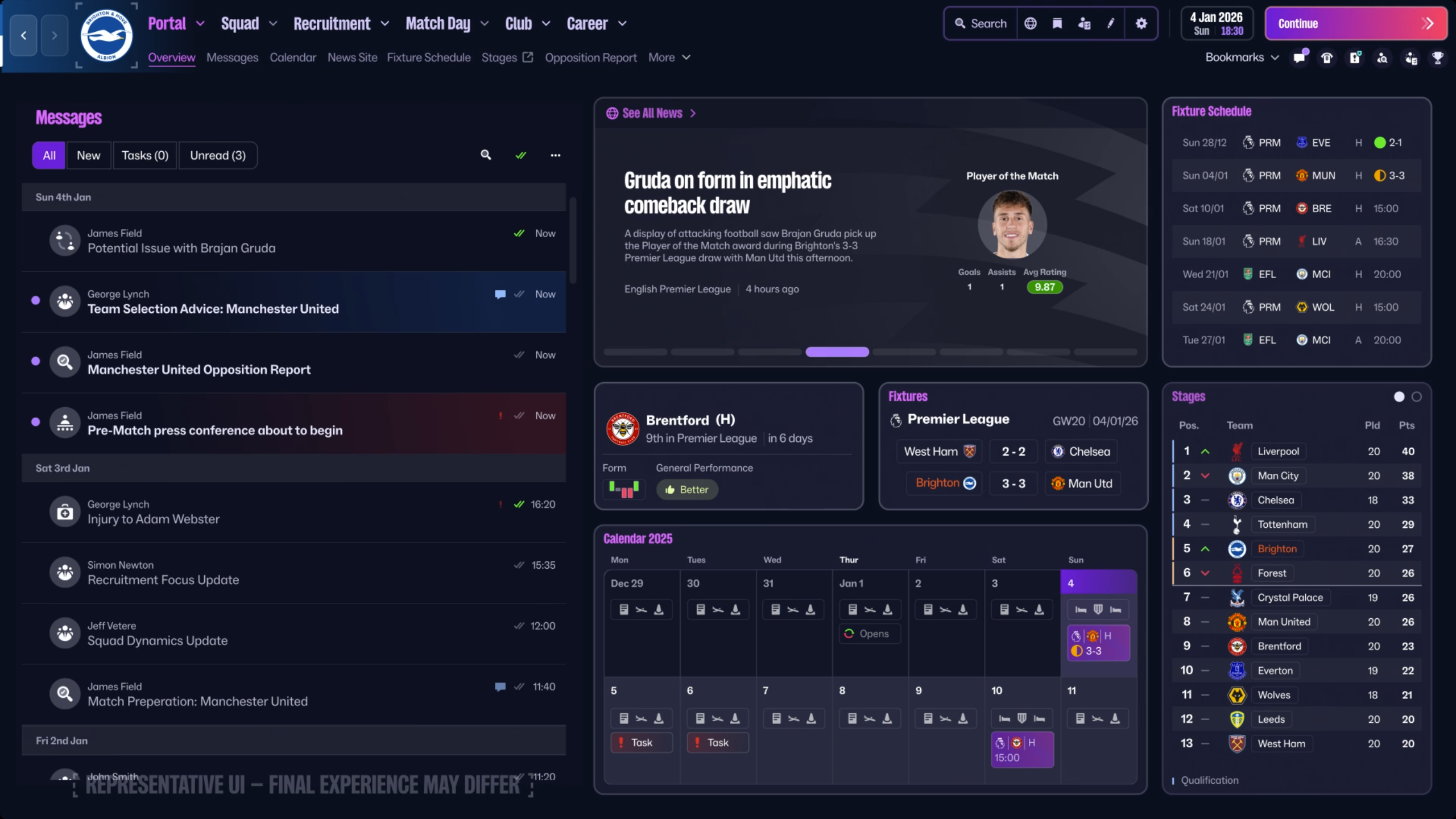

──『FM26』におけるUI変更で、最も大きなポイントは?

マイルズ氏:

ゲーム中のメイン画面で、プレイヤーが欲しい情報に簡単かつ素早くアクセスできるようになったことです。

たとえばホーム画面では必要な情報がタイルで表示され、さらにボタンを押すと詳細なウィンドウが開きます。これは前作と比べて大きな進化だと思います。また、UIが分かりやすくなったことで、初心者プレイヤーにとってのハードルも大きく下がったと実感しています。

20年超しの願いが叶ったプレミアリーグ

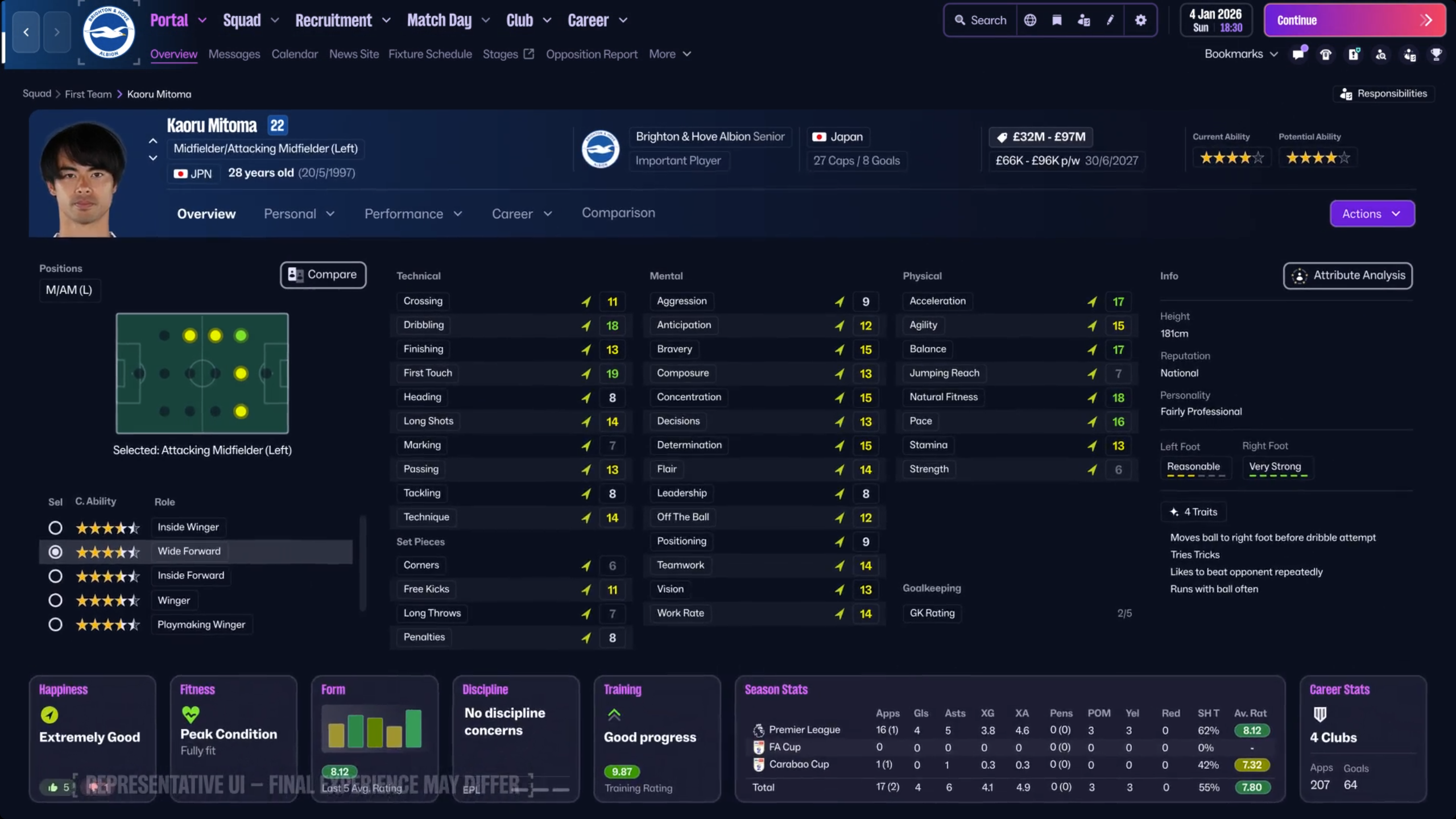

──Football Managerのもうひとつの大きな特徴であるデータ面に関しては、プレミアリーグ(※イギリスのプロサッカー1部リーグ)が追加されていますね。

マイルズ氏:

これは20年以上前から待ち望んでいました。

サッカーゲームにおけるプレミアリーグのライセンスは、Electronic Artsが独占権を持っているんです。でも今回、EA側から許諾をしてくれたんですよ。本当に感謝しています。

──プレミアリーグのデータを使えることにより、実際のゲーム内ではどのような恩恵を受けられるのでしょうか。

マイルズ氏:

数え切れないほどありますよ。

まず、各選手の顔写真やチームのロゴ、ユニフォームなどのデータを正式に使用できるようになりました。そのほかにも、選手の入場シーンや試合中継画面におけるカメラワーク、細かい部分だと時計の表示方法など、かなり細かな部分まで再現できます。Unityの導入も相まって、演出面は前作から飛躍的に進歩していますよ。

──サッカーに詳しくない私でも知っているくらいなので、マイルズさんにとっては喜びもひとしおなのでは。

マイルズ氏:

私は長年Football Managerのシリーズに関わっていますが、プレミアリーグと直接仕事をするようになってから、毎日がとても刺激的です(笑)。いまも学ぶことばかりで、この関係を今後も長く続けていきたいですね。

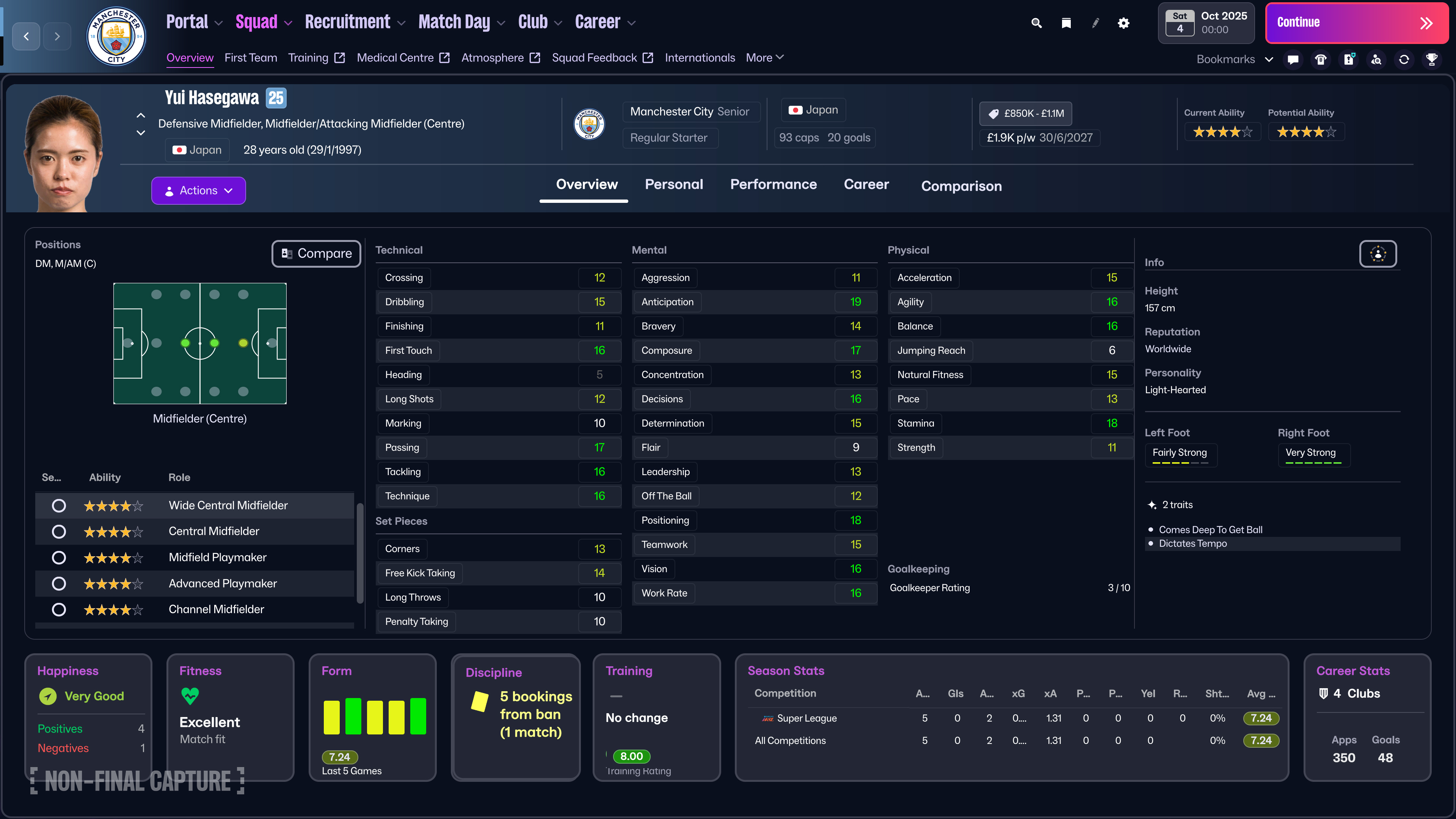

──今作では女子リーグも導入されました。

マイルズ氏:

昔からサッカーは女子も盛んで、いずれ取り入れるべきだと思っていました。

ただ、実際に開発してみると、想像以上にたいへんでした。

そもそも男と女では体型からして別物なので、ゲーム内のキャラクターモデルやモーションはゼロから制作する必要があります。また、男子リーグと女子リーグでは、サッカービジネスの形態や、契約期間、給料体系など、かなりの部分が違っているんですよ。

──ちなみに、女子のサッカー選手を男子リーグに移籍させることは可能ですか?

マイルズ氏:

いえ、とりあえず今回の『FM26』では行えません。

というのも、ゲーム内では選手の各種パラメータを最大20までの数値で表しているのですが、男女の能力を公平に記するための指標が存在しないからです。

たとえば女子リーグでスピードが「20」の選手がいたとします。仮に彼女が男子リーグに参加したとき、スピードは20のままで良いのか、それとも18程度まで下げるべきか、といった問題が生じるわけです。

こういった部分を適当に処理してしまうのは、データ面にこだわるFootball Managerのポリシーンに反しますから。

『FM』と『サカつく』それぞれの魅力と住み分け

──『FM26』のパブリッシャであるセガは、同じサッカーゲームの『プロサッカークラブをつくろう!(サカつく)』も展開しています。両シリーズの違いを、どのように分析していますか。

マイルズ氏:

単純な比較はできないと前置きしますが、Football Managerは現実のサッカーを可能な限りシミュレートすることに注力しています。とことん深くゲームに入り込んで、何時間も没頭してしまうような人にとっても、きっちり応えてくれるでしょう。

いっぽうの『サカつく』は、ライトかつ短時間でも楽しめるのが大きな魅力です。ちょっとした空き時間に片手間でプレイしたい人にとっては、Football Managerよりも向いていると思います。

同じサッカーのシミュレーションゲームでも、2シリーズの方向性は大きく異なり、理想的な形で住み分けがされていると思います。

──Steamのレビューなどを見ると、Football Managerに何千時間も費やすプレイヤーも珍しくないんですよね。

マイルズ氏:

このゲームのことを、現実とは別の「第2の仕事」として捉えている方もいるくらいです(笑)。

たぶん、ゲーム性だけを考えると『サカつく』が主流で、Football Managerはニッチでマニアックな作品なんでしょう。しかし、ニッチなFootball Managerも長くシリーズを続けることで、着実に支持を獲得してきました。

──『サカつく』に対するライバル意識などはありますか?

マイルズ氏:

いいえ、むしろ逆で、同じセガグループだから協力していきたいですね。

じっさい、現在開発中のシリーズ最新作『プロサッカークラブをつくろう!2026』には、Football Managerの選手データを提供しているんですよ。

──おぉ、タイトル名をよく見ると、『Powerd by FOOTBALL MANAGER』と記載されていますね。

マイルズ氏:

Footbal Managerのデータ面には自信があるので、これをセガが頼ってくれるのはたいへん光栄です。

一例を挙げると、Football Managerは約40のサッカークラブとデータ供給のライセンス契約を結んでいます。また、世界じゅうに約1500人のリサーチャーを派遣していて、彼らは毎日試合を観察して、生のデータを収集しています。

現実のサッカーにおけるスカウティングツールとして活用されているほど、信憑性の高いデータなんですよ。

──それはすごい。

マイルズ氏:

個人的には、サッカー以外のゲームとも積極的にコラボを行いたいですね。

たとえばセガが発売した『ソニックレーシング クロスワールド』は、パックマンやマインクラフト、ロックマンなど、他メーカーのIPともコラボを行っているじゃないですか。

さまざまなタイトルとのコラボを行って、知識や技術を共有して、お互いの価値をより高めていきたいですね。

『FM25』の開発中止があったからこそ『FM26』を完成できた

──『FM26』の開発を振り返って、最も楽しかったことは?

マイルズ氏:

毎月1回行っている、「フットトーク」という会議ですね。

これは、プレミアリーグの所属チームのトレーニング施設を実際に訪れて、チーム監督から戦術をマンツーマンでで説明してもらうものです。

先週は、三笘 薫選手が所属するチームのブライトンのCEOと話して、いちサッカーファンとしても、非常に楽しい時間を過ごせました。また、これは別チームでのフットトークですが、翌々日に行われる試合についてスタメンや戦術、マークする選手などのネタバレを聞いてしまいました。この体験は“役得”でしたね(笑)。

──サッカー好きにはたまらない経験ですね。

マイルズ氏:

こういったフットトークに招待してもらえるのは、Football Managerがサッカー業界で信頼されている証といえるでしょう。多くの関係者の皆さんが、「このゲームをもっとリアルにしてほしい」と協力してくれているからこそ、実現できるわけですから。ですので、こうした立場にいられることに感謝せねばなりません。

──逆に、『FM26』の開発作業で、最も苦労した部分は?

マイルズ氏:

正直に言うと、最も困難だったのは『FM26』ではなく、『FM25』の開発作業でした(苦笑)。『FM25』は2024年11月に発売を予定していたのですが、2度の発売延期を経て、最終的に開発そのものを中止せざるを得なかったんです。

私はこれまで31年間、Football Managerのシリーズに携わってきましたが、発売に至らなかったのは『FM25』が初めてで……。これまでの私の人生のなかで、最もキツい決断でした。

──先ほど話された、ゲームエンジンを変えるべきか悩まれていた頃のお話でしょうか。

マイルズ氏:

そういったなか、セガが我々の開発スタンスを理解して、後押ししてくれたんです。

そのお陰でゲームエンジンを刷新し、Football Managerシリーズも立て直すことができました。

『FM25』の失敗があったから『FM26』を完成できました。

だから私にとって『FM25』は、『FM26』の一部なんです。

──それでは最後になりますが、Football Managerシリーズのファンと、新たに興味を持った未経験者に向けてメッセージをお願いします。

マイルズ氏:

まず、シリーズ経験者向けとしては、いつもサポートしていただき本当に感謝しています、と伝えたいです。

とくに前作『FM24』では、Jリーグのデータを導入し、日本語版も正式実装したことで日本人のプレイヤーがたくさん増えました。今後も引き続き遊んでもらえると嬉しいです。

そして、まだFootball Managerに触れたことのない方に向けては、ぜひ一度遊んでみてほしいと思います。

PC版では無料で遊べるデモ版や、Netflixを通じてのサブスクリプション版も用意していますので、まずはそこから触ってみるのも良いかもしれません。多くの人にFootball Managerシリーズを楽しんでもらい、そしてサッカーという奥深いスポーツを人生の一部として加えてもらえたら、それ以上の喜びはありません。

──本日はありがとうございました。