柔軟な発想が求められる「なんでもアリ」な文字パズルたち

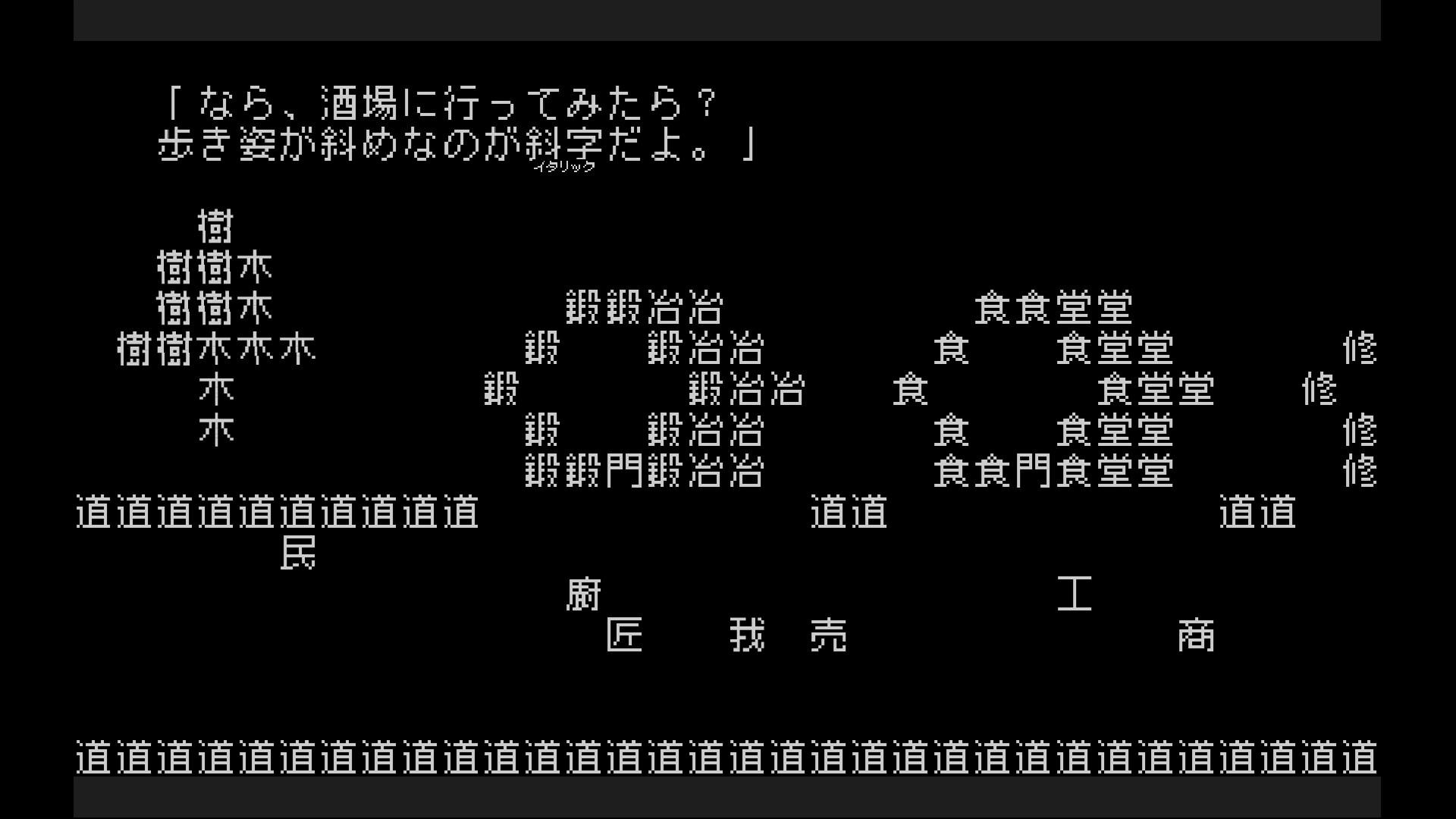

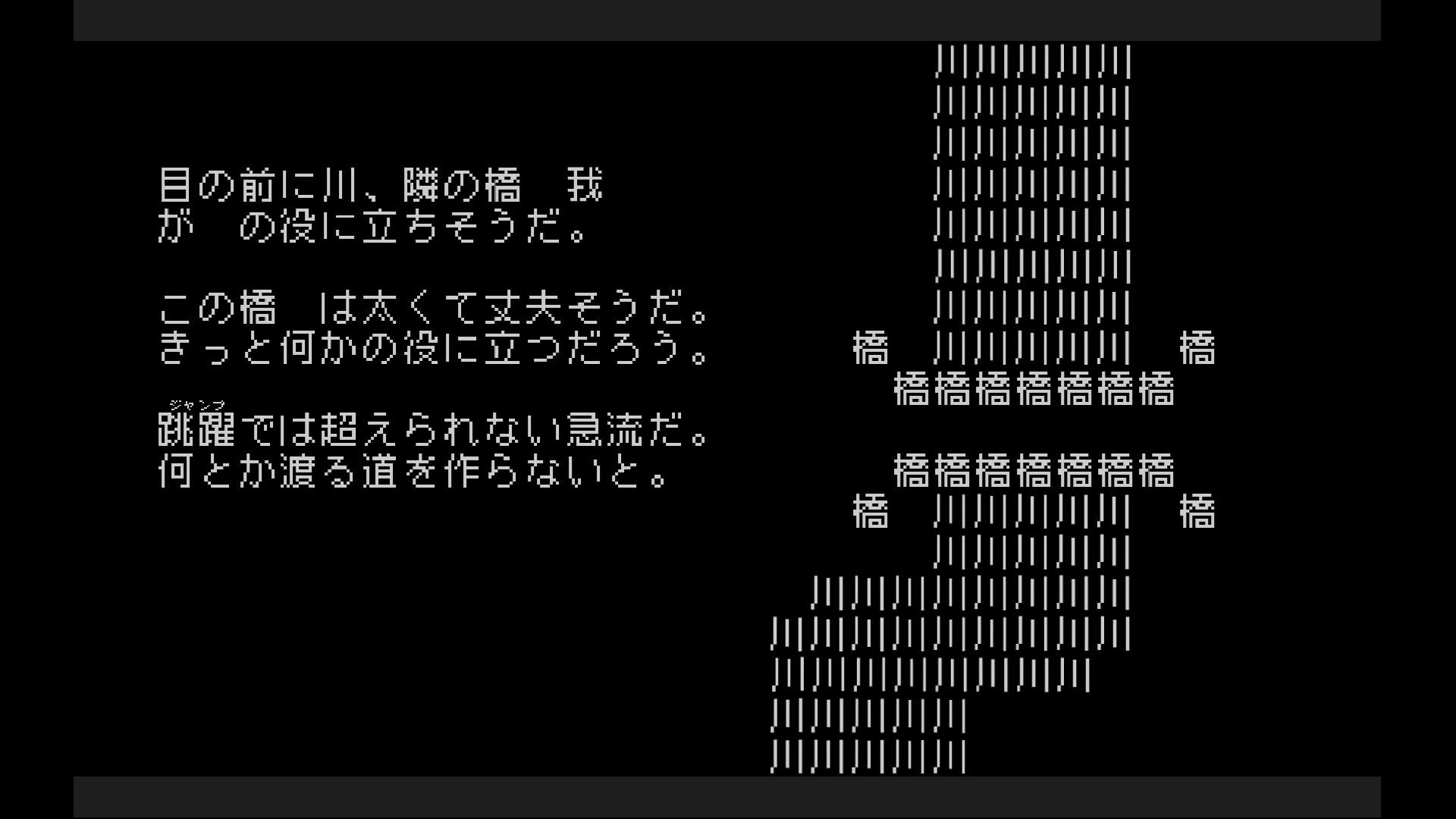

ここからはもう少し、本作独自の謎解き要素について紹介していきましょう。先述した通り、本作は画面に写る全ての文字がパズルのカギとなりうる仕組み。選択肢の対象が非常に多い作りになっています。

そのため「この仕掛け、前にも見たな」ということが少なく、『文字遊戯』特有の経験値を積みつつも、毎回考え方をリフレッシュして挑む面白さがあるんです。

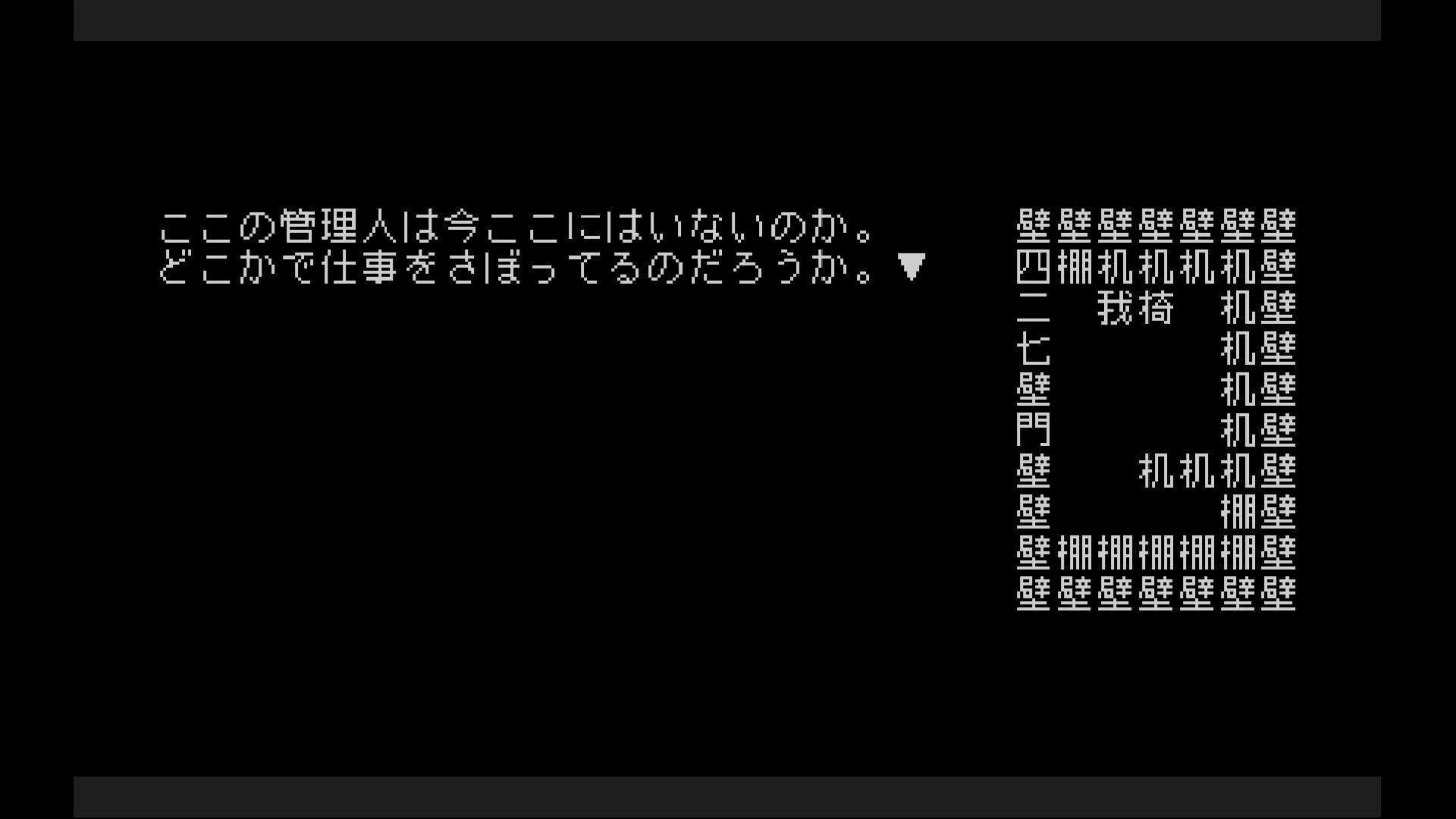

物語序盤にできる動作は「調べる」のみ。配置された物品を調べることでテキストを表示させ、それに干渉できるというのはさきほどの「出入口のない部屋」からの脱出で説明したとおりです。

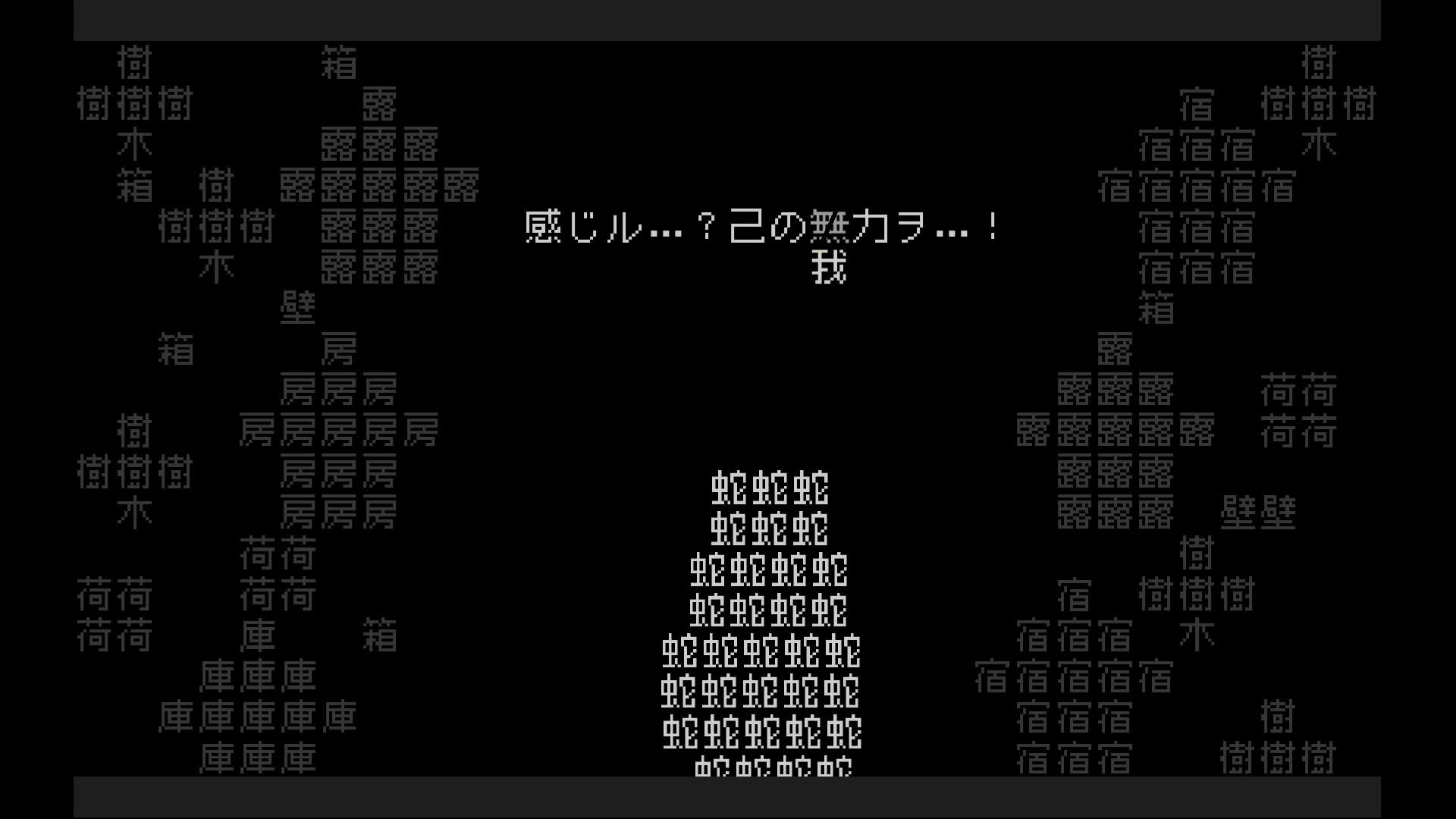

ただ、本作の謎解きの「なんでもあり感」はそれだけにとどまりません。自身が直接文字に触れるだけでなく、画面内の文字が干渉し合うことでも道が開けることがあるんです。

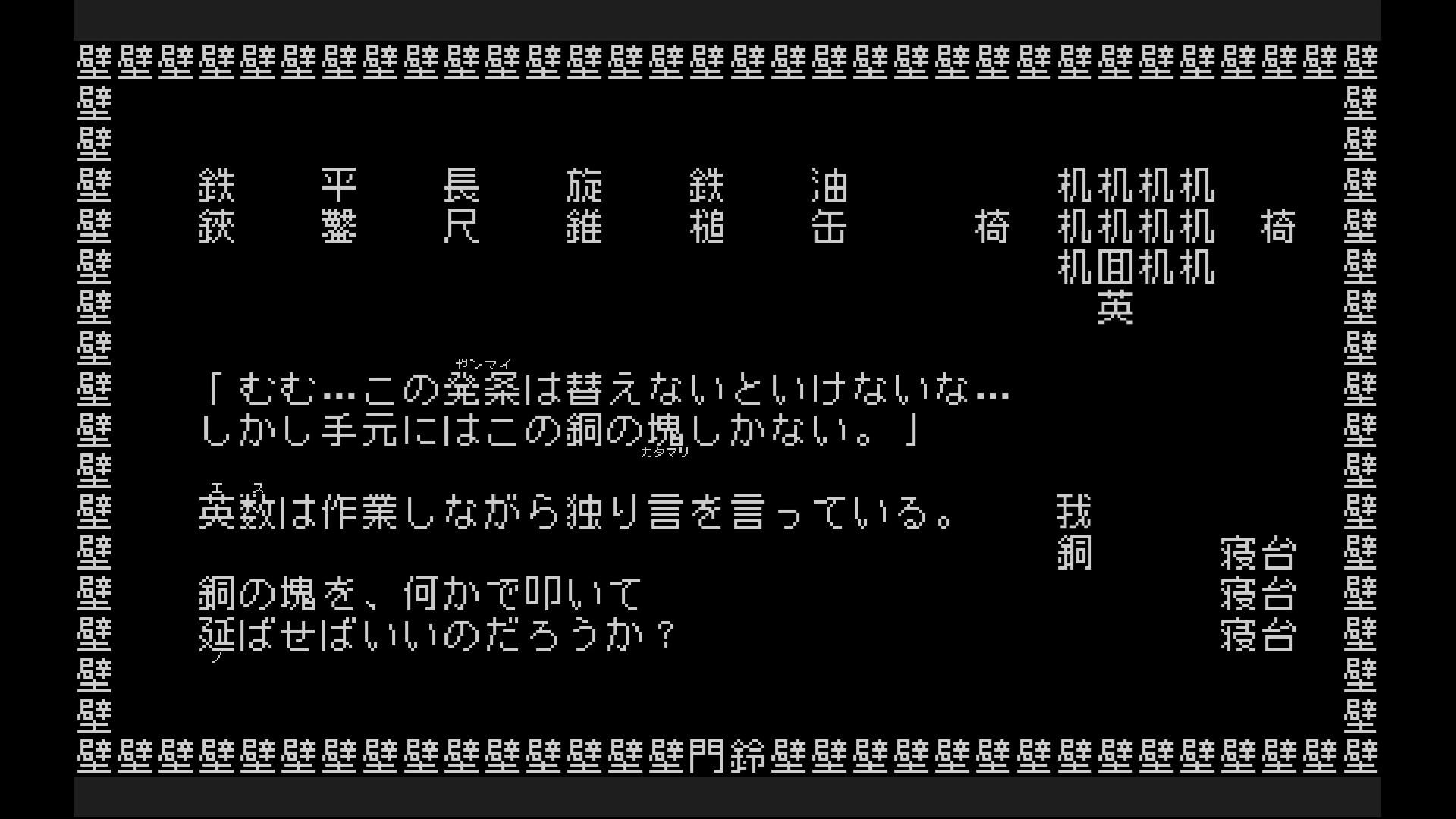

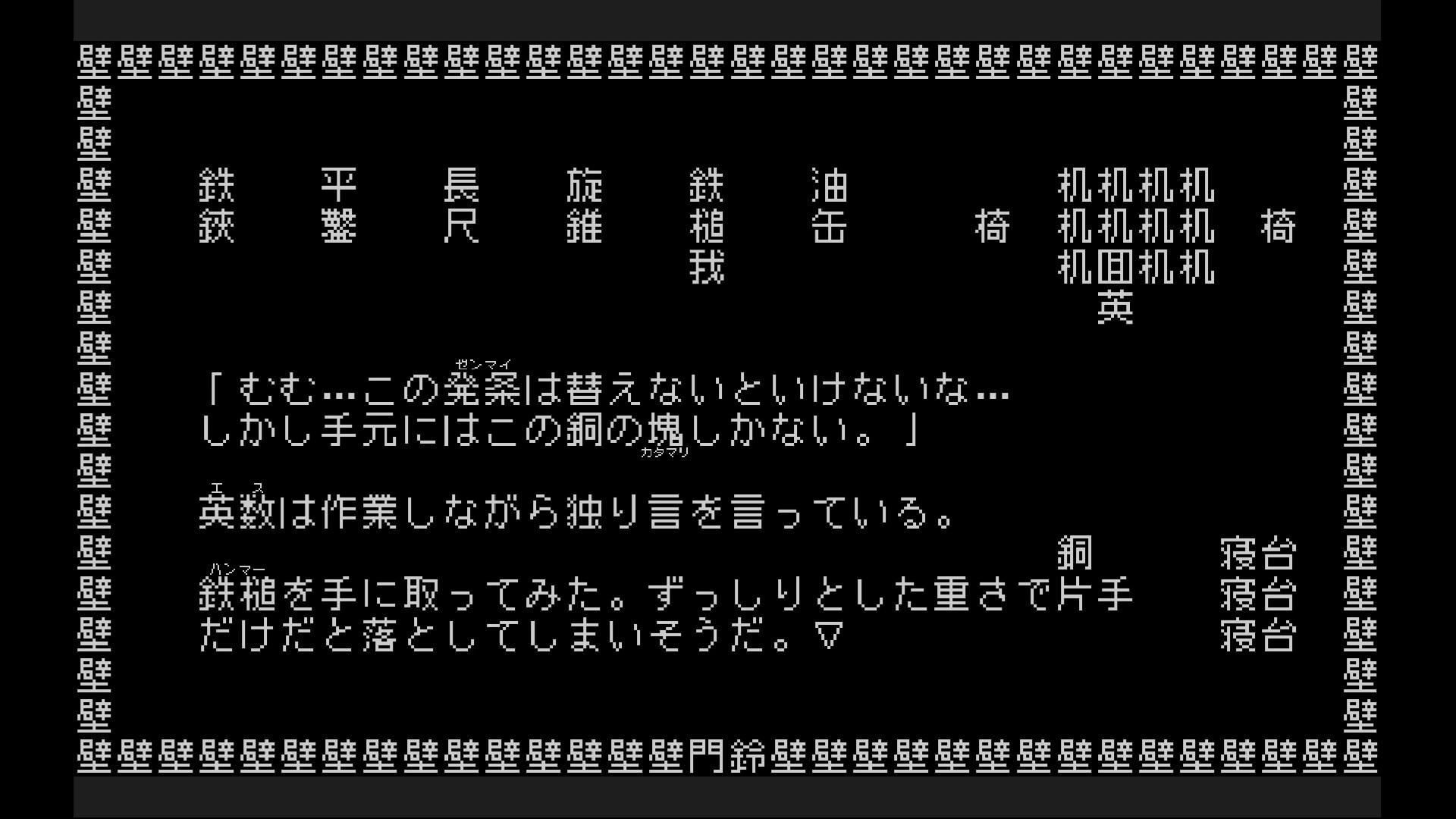

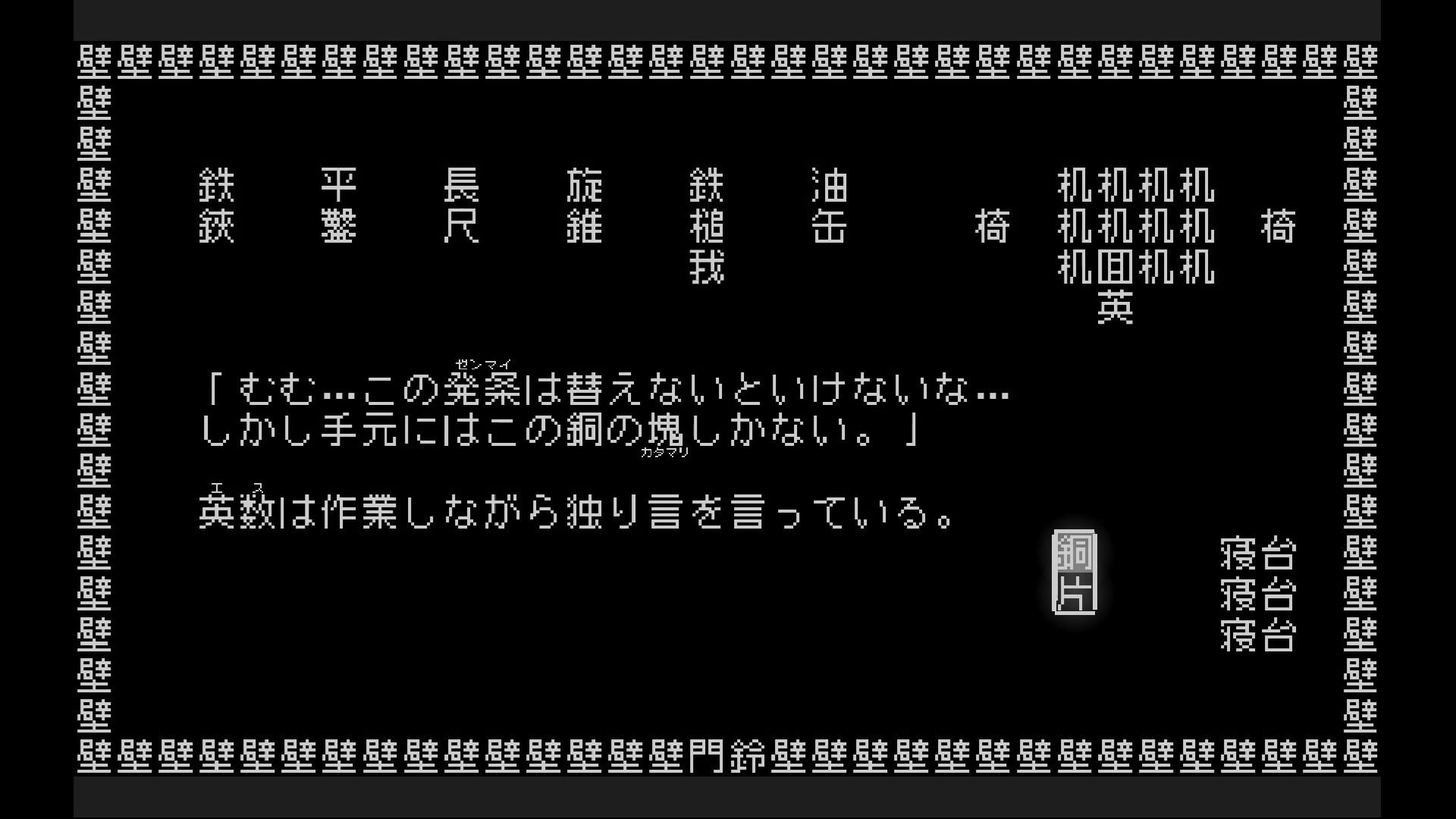

こちらは物語序盤。「我」が大切にしている懐中時計の修理を依頼している場面です。どうやら懐中時計の修理にはバネとなる薄い「銅片」が必要なようなのですが、手元にあるのはただの「銅」のかたまり。部屋にある「鉄槌(ハンマー)」で叩けば良さそうです。

「鉄槌」を調べると、「ずっしりとした重さで片手だけだと落としてしまいそうだ」というテキストが出現。床に落ちていた「銅」と組み合わさることで「銅片」に変化し、無事修理を続けることができました。

このように本作では、「我」自身が文字に干渉するだけでなく、画面内の文字同士が組み合わさることでも道が開ける、というギミックが用意されているんです。

『文字遊戯』いかになんでもありな言葉遊びゲームとなっているか、その一端がお分かりいただけたのではないでしょうか。あらゆる可能性を吟味して挑戦し、答えにたどり着いた際の「そういうことか!」という「アハ体験」的な達成感が魅力的な作品になっています。

冒頭にも述べましたが、本作『文字遊戯』は、原作となる中国語版が2022年に発売しており、今回紹介しているのはそれを翻訳した「日本語版」です。

ここまでの例から分かるように、本作の謎解きは機械的な言葉の置き換えでは成立しないギミックだらけとなっています。

日本語として自然でありつつ、謎解きとして成り立つような翻訳をしたというのは「もう一本別のゲームを作るくらいの労力がかかったんじゃないか……?」と思うほど。

ゲームを進めれば進めるほど「よく日本語化にこぎつけたな……!」と、翻訳のクオリティの高さに驚かされるばかりでした。

本作の翻訳が実現したのは日本語が「漢字」文化圏だからこそだと思いますし、このゲームを自身の慣れ親しんだ言葉でプレイできるという事実は、日本語ネイティブにとって“恩恵”といってもいいレベルではないでしょうか。

マジな話、絶対やった方がいいですよ!

文字を斬る剣に、文字を掴むグローブ……。アイテム入手でどんどん広がっていくギミックたち

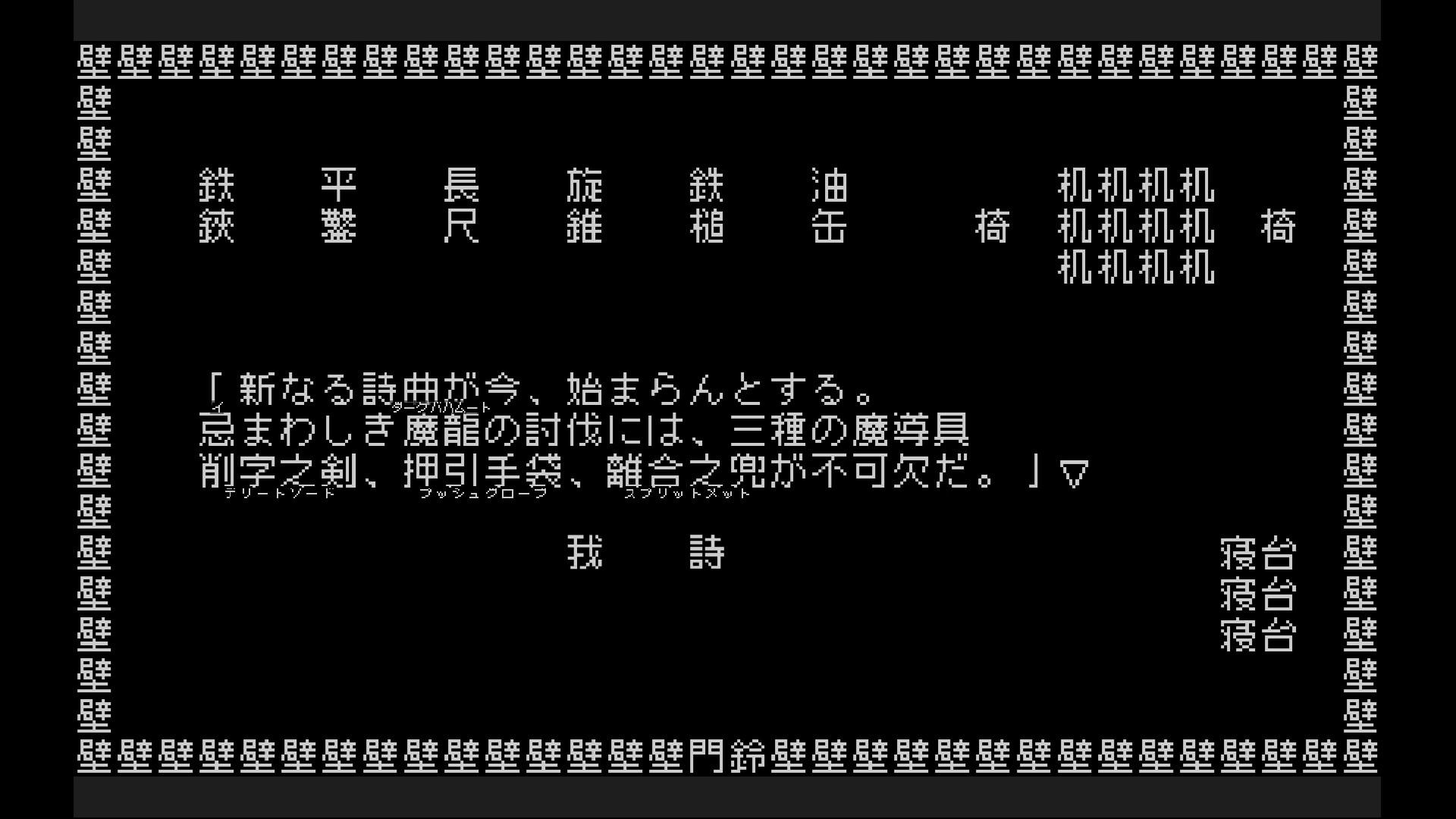

ここからは、旅の道中で手に入る「三種の魔導具」について紹介していきましょう。「三種の魔導具」とは、ストーリーを進めることで手に入る特別な装備のこと。

ストーリー的には主人公の「文字を操る力」を強化するために集めていくことになるのですが、メタ的な話をするとそれぞれのアイテムが「謎解きのギミック追加」という位置づけになっています。

剣で文字を斬って削除したり、漢字を部首ごとに分解して組み替えたりと、「文字を操る」という本作のコンセプトをさらに拡張する要素になっているわけです。

お話を進めることで出来ることが増えていくRPG的な成長の楽しさと共に、パズルゲームとしてのバリエーションの広がりを見せてくれるシステムとなっているんですね。

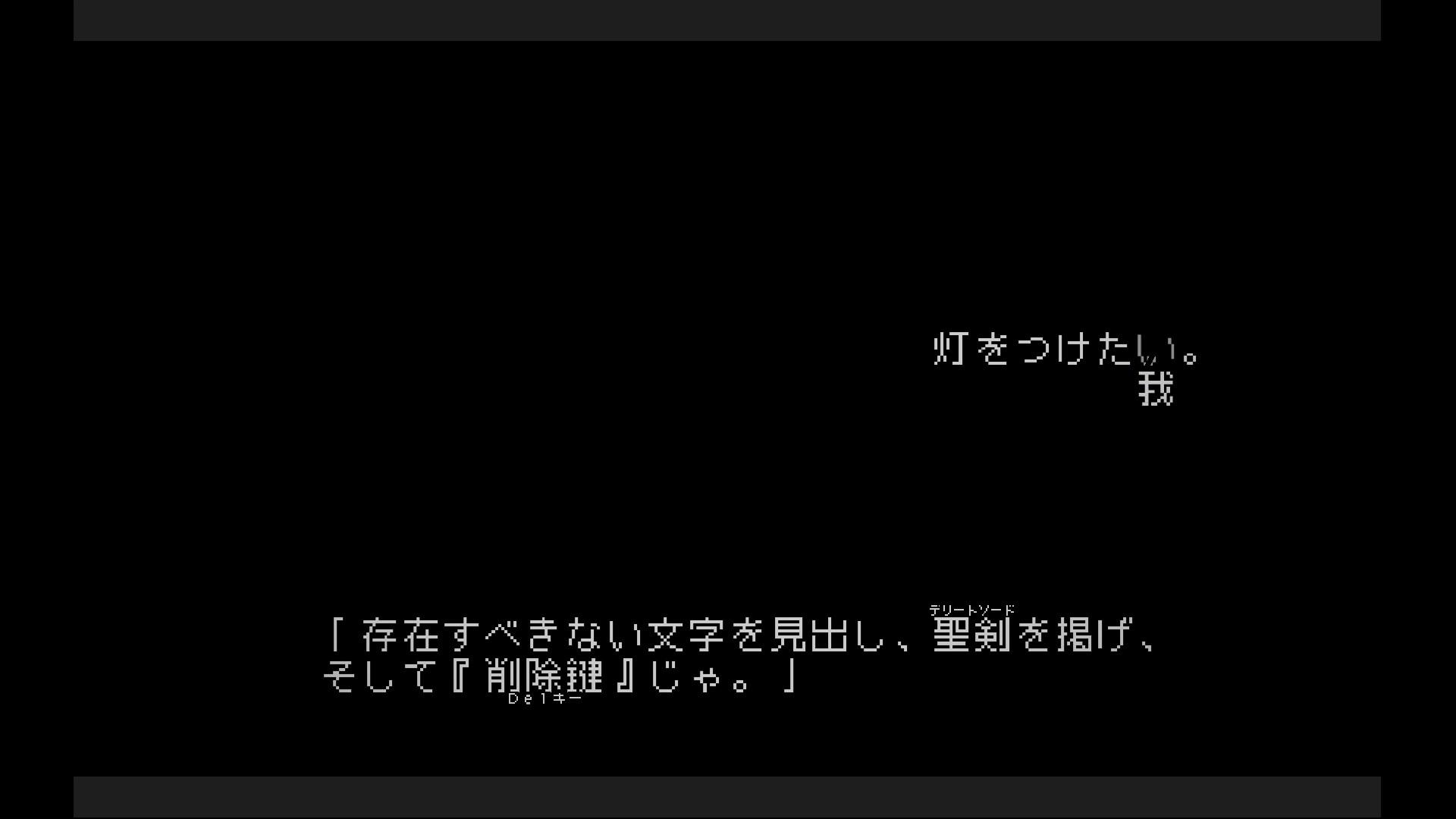

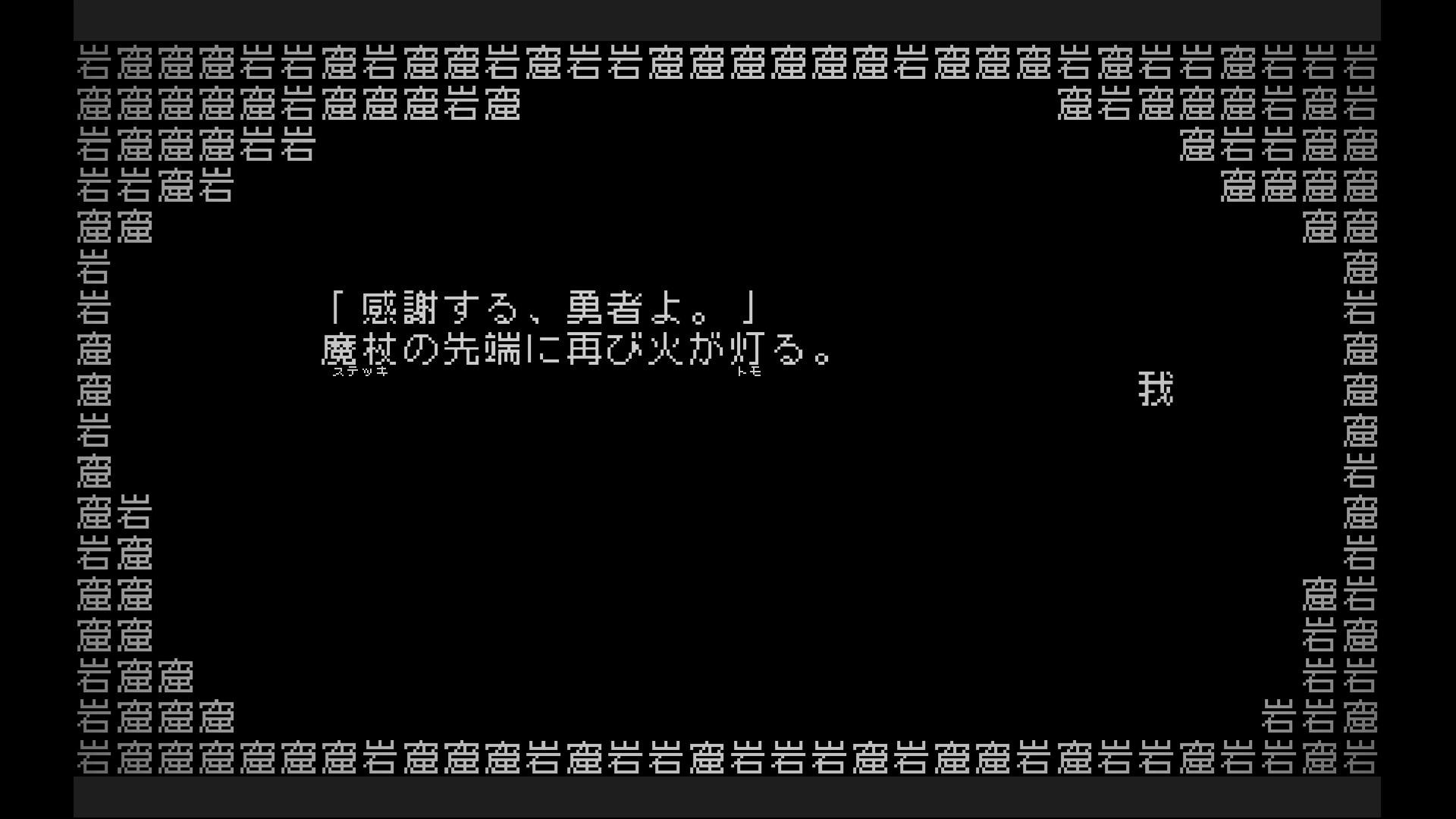

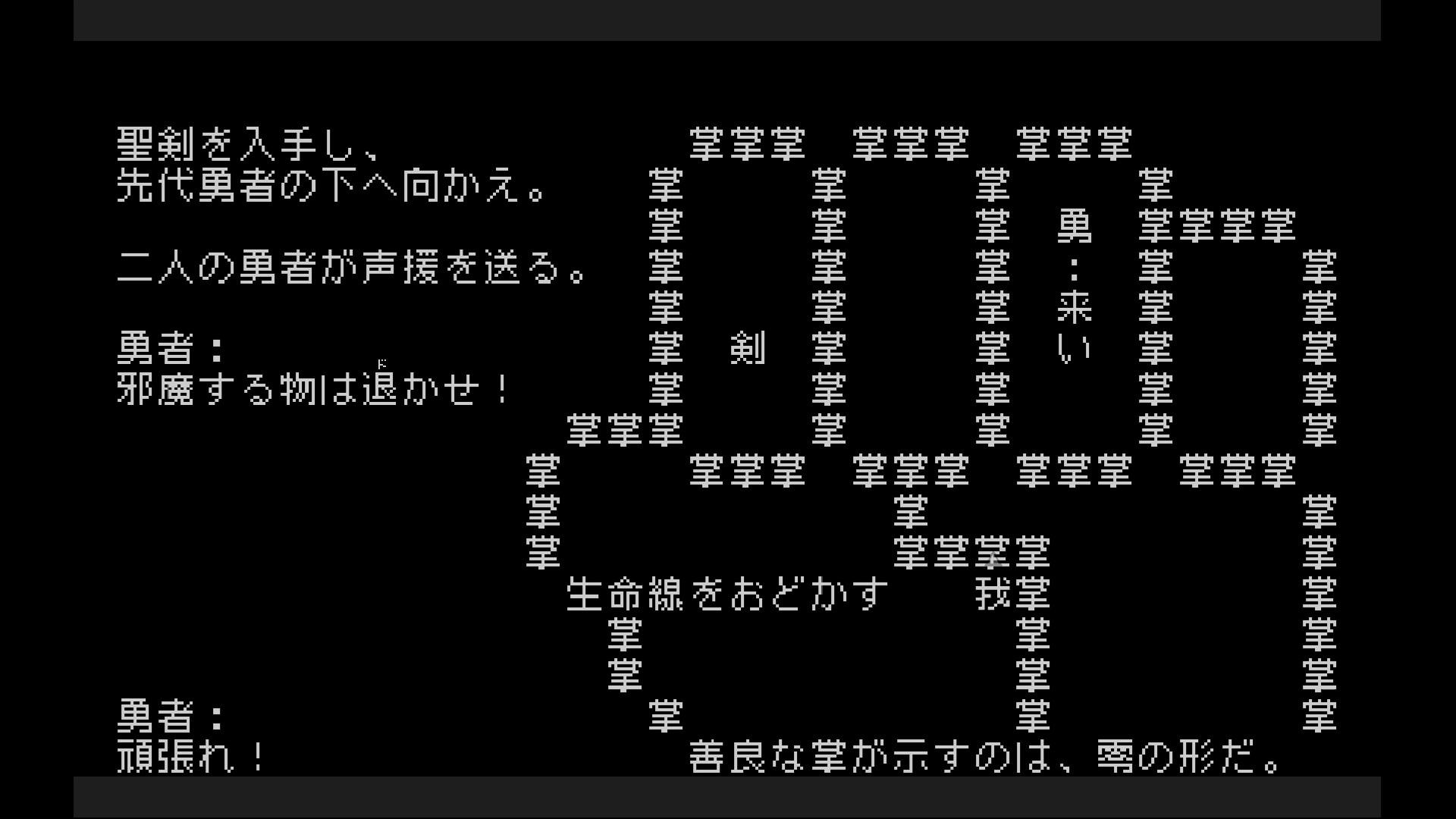

まず手に入るのは「削字之剣(デリートソード)」。名前から察しがつくかもしれませんが、このアイテムを手に入れると「文字を斬って削除する」という行動が可能になります。

主な使い方は、文字を削除することで単語や文章の意味を書き換えるというもの。セリフやテキストの意味を変更することで、それが作中世界に反映される仕組みとなっています。

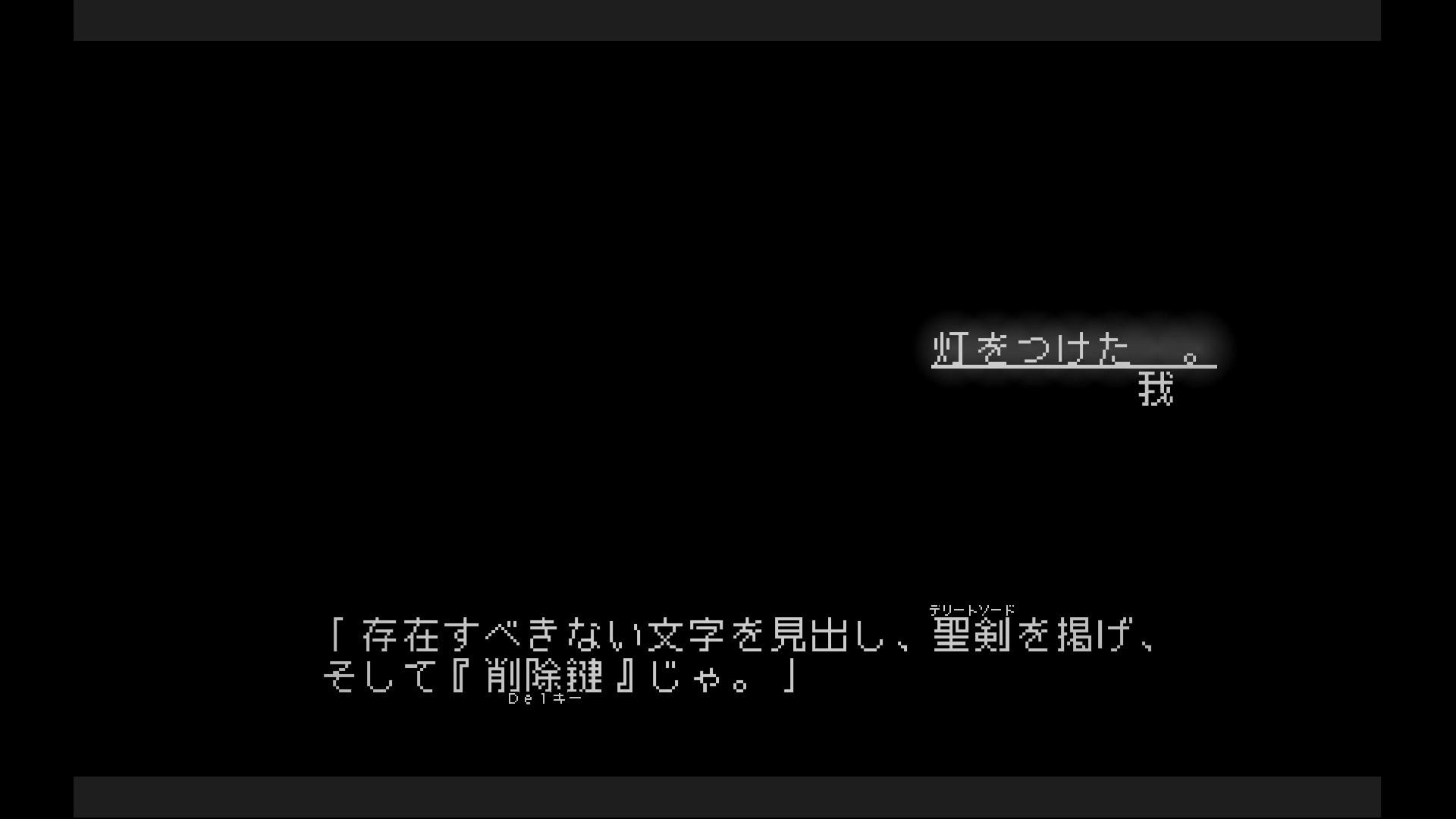

たとえば、真っ暗な洞窟の中。「灯(あかり)をつけたい。」というテキストの「い」を斬ると……。

「灯をつけた。」となり、周囲が明るくなりました。これで先に進めそうです。

「削字之剣」のチュートリアルとなっているこのギミック、実は筆者は初見の際に全く答えが分からず「とりあえず全部の文字を斬ってみる」という力技で解いたのですが、灯りがついた時には思わず膝を打ちました。

「答えは画面の中にあるのに、なかなかその姿が見えない」という、本作の謎解きのユニークさを重ねて実感したシーンでした。

他にも「削字之剣」の定番の使い方としては「無力」という言葉を斬って「力」に変えたり、「不得意」を斬って「得意」に変えたり。否定的な言葉を肯定的な言葉に変えていくという、ある意味勇者らしい能力となっています。

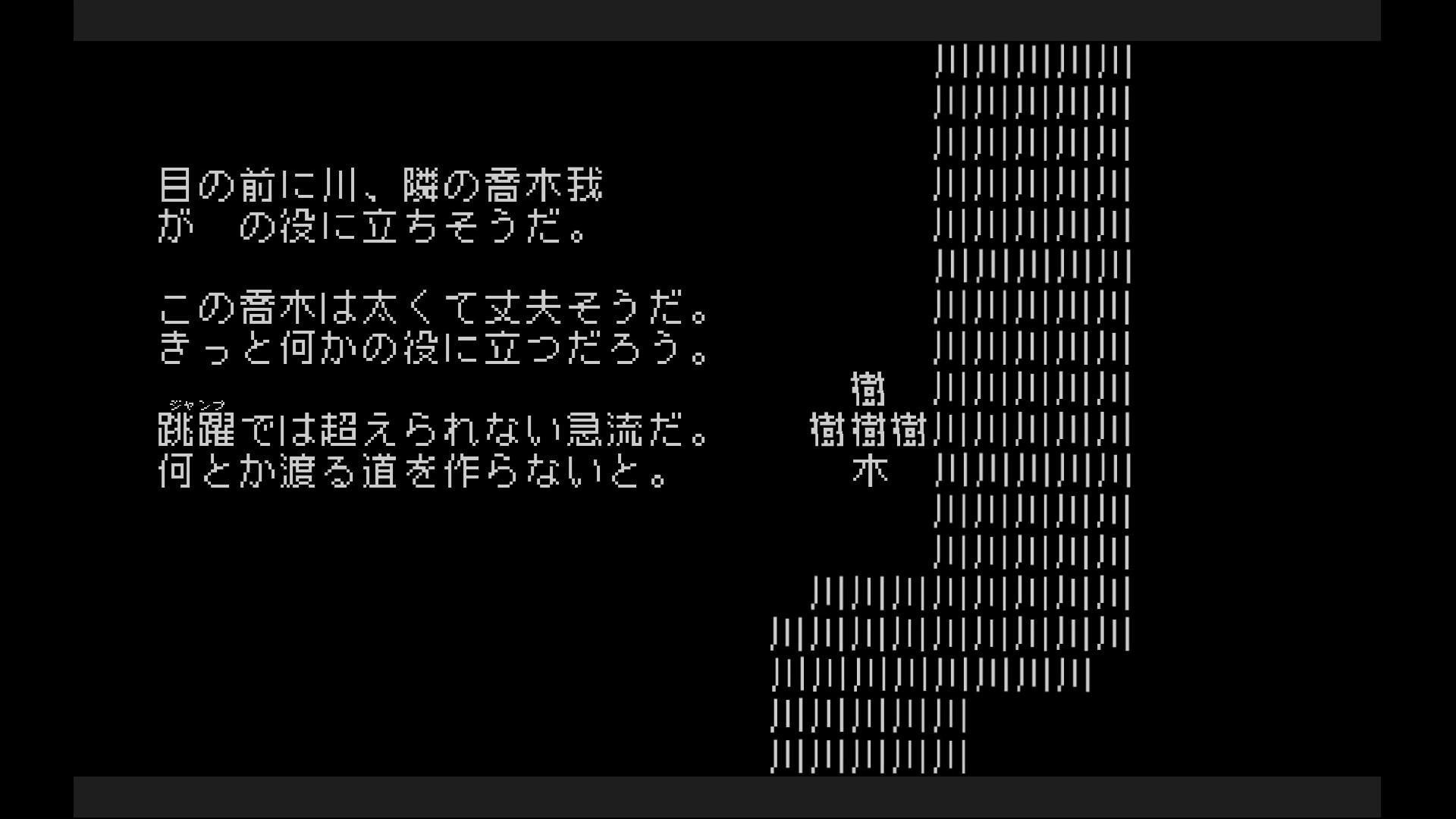

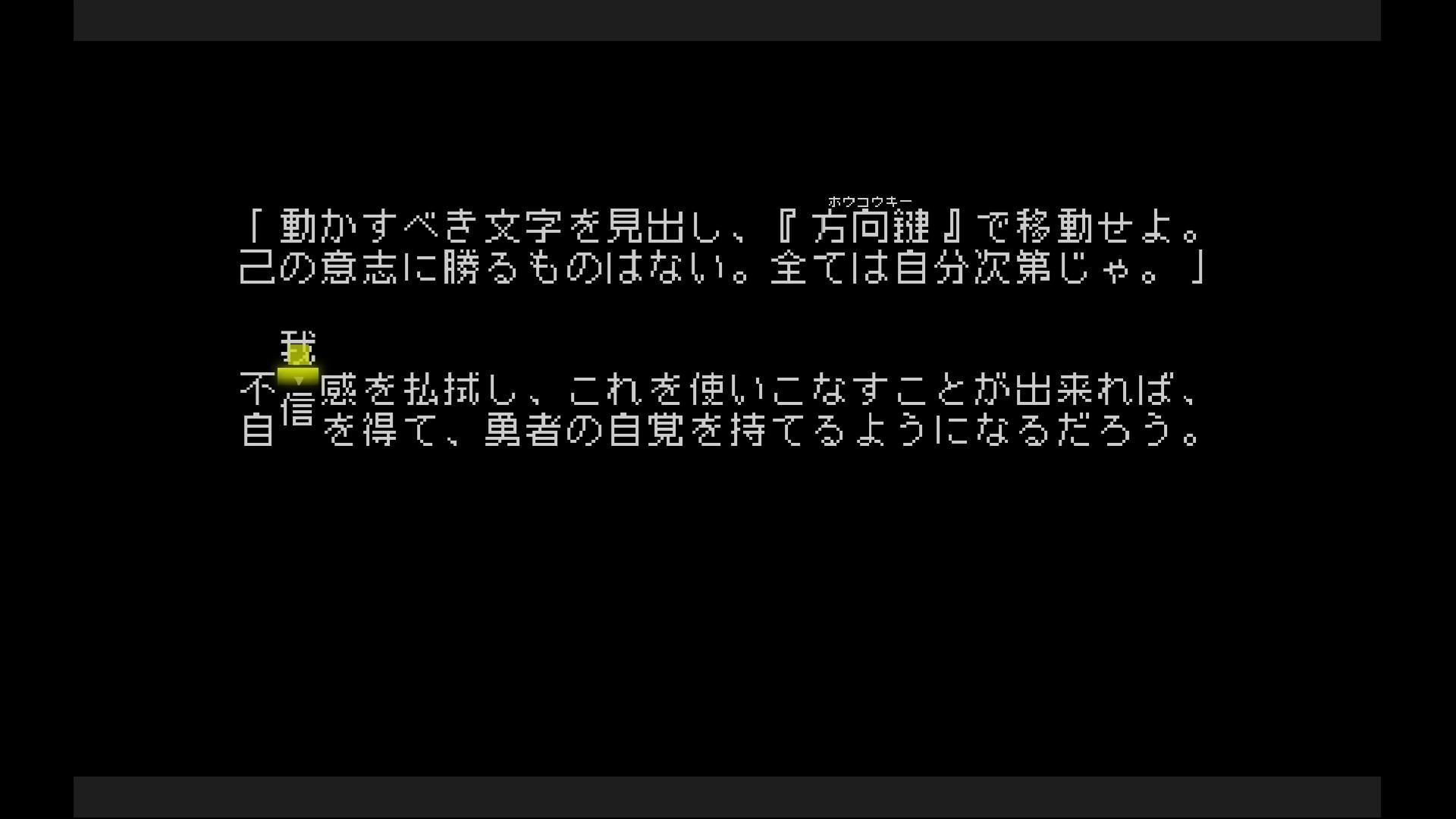

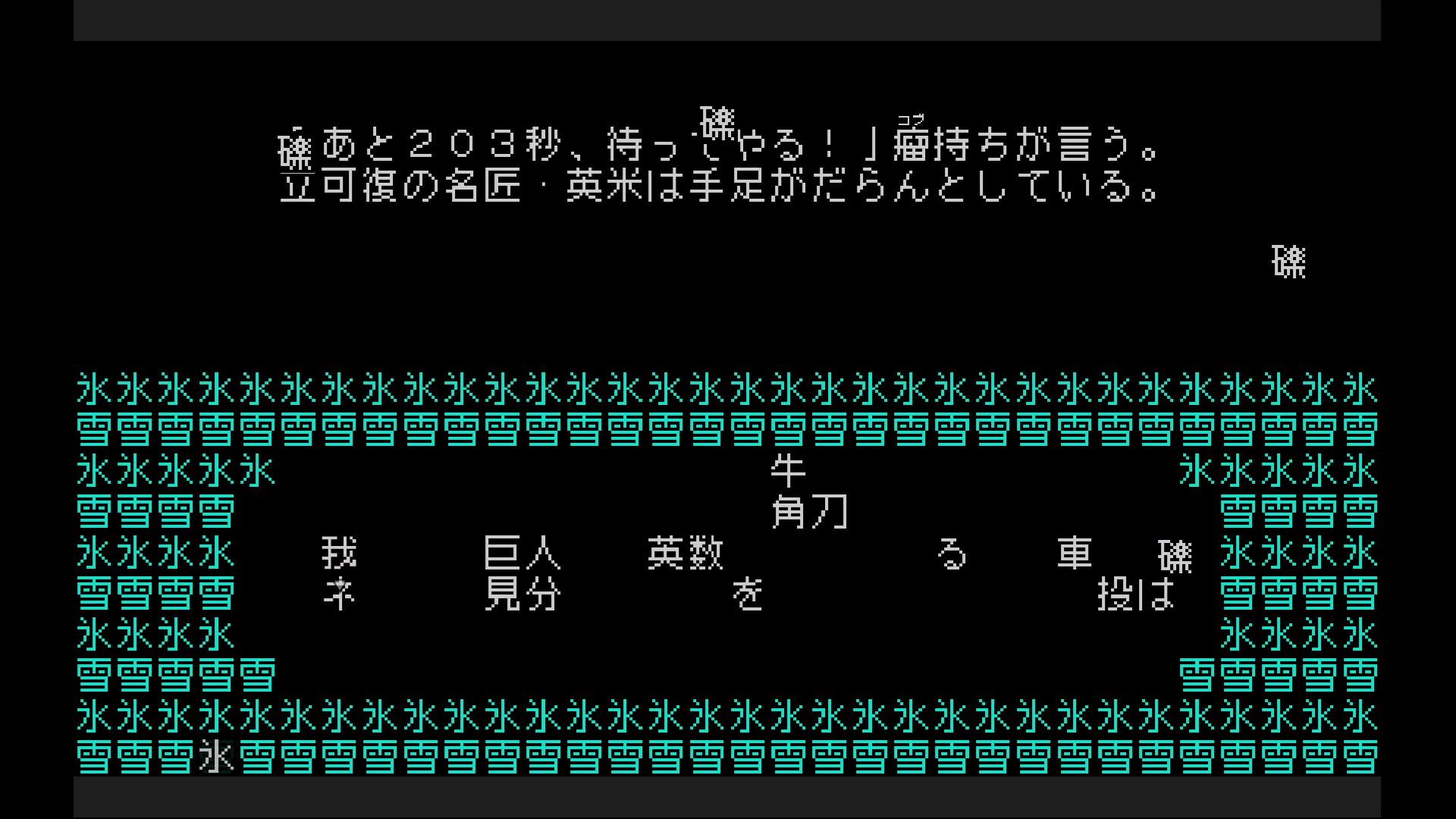

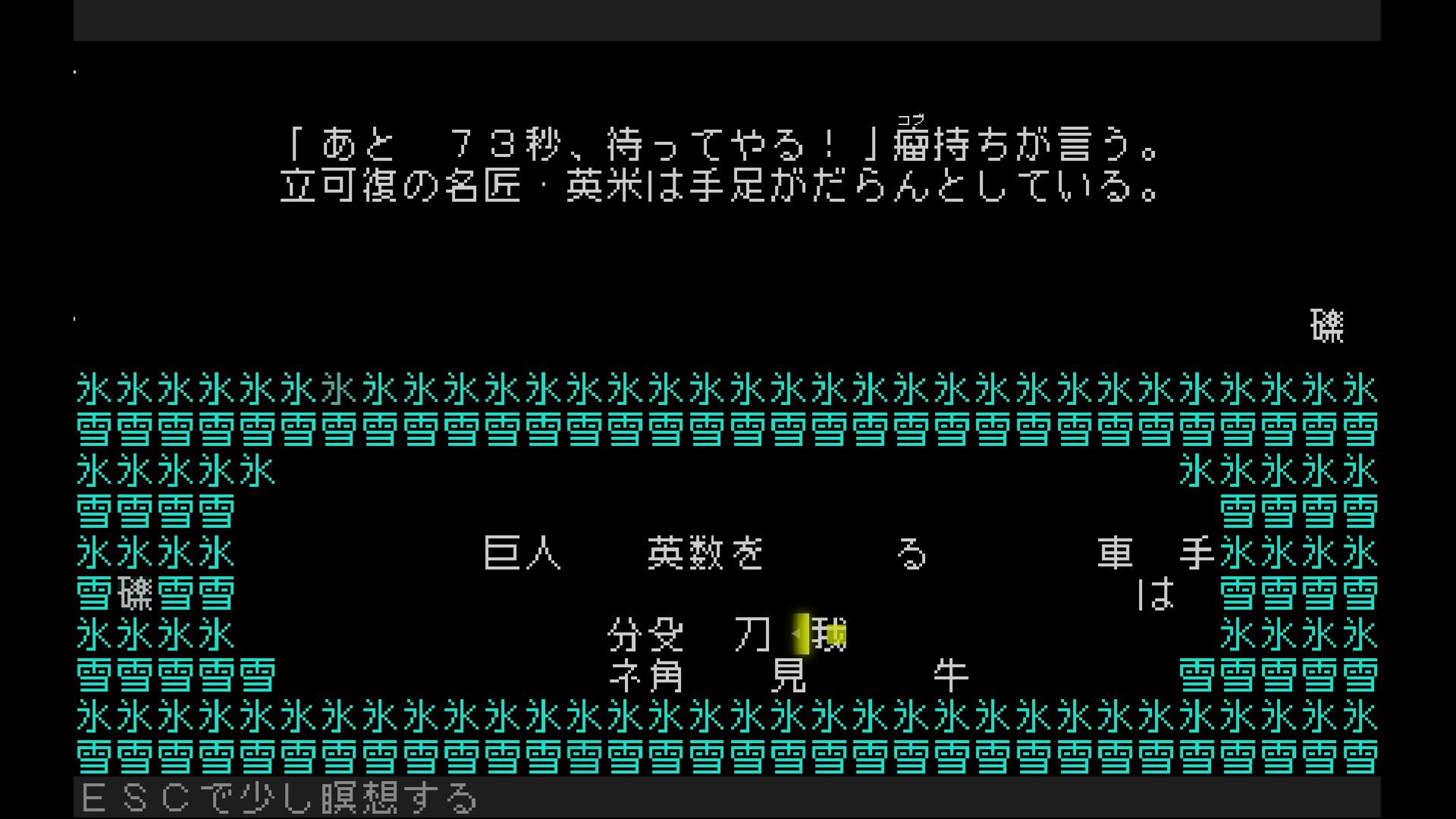

次に紹介するのは「押引手袋(プッシュグローブ)」。「押引手袋」は手に入れることで「倉庫番ゲーム」のように文字を押し引きして移動させられるようになります。このあたりから、本作のパズル要素は一段レベルアップしていきます。

乱暴な話をすると、「調べる」や「削字之剣」までの段階であれば、総当たり的に試していくようなプレイングも可能ではあります。

ただ、ここから先は「文字の移動」という要素が加わることでその組み合わせが膨大になり、力押しで進めるような遊び方が通用しづらくなってくるんです。

たとえるなら、「クロスワードパズルの穴埋めとなる文字を、画面内の別の場所から持ってくる」といった感じ。時にはよく目をこらして、時には視野を広く全体を見渡して考えていく必要があります。

総じて本作のギミックは、「文字を消す」「文字を動かす」といったように、その操作自体はシンプル。その代わりに操作する対象の文章や文字が手を変え品を変え出現してくるので、応用力が試される展開が続きます。

すぐに問題が解けた時の「楽勝だったぜ!」という爽快感と、予想外のところに答えが隠してあった時の「そんなところに!?」という驚きの塩梅が絶妙で、クリアまでダレることなく楽しめる形になっているんですよね。

音読みの熟語に含まれる漢字をそれぞれ訓読みしてみたり、文章をゆっくり一文字ずつ読み上げてみたり……。

プレイしていくなかで徐々に『文字遊戯』独特の「答えを探す勘どころ」が養われていき、プレイヤーとしての成長も感じられるシステムになっていると感じました。

「あるじゃないか、漢字の攻略サイトが……!」謎解きに行き詰った筆者が見出した光明の名は、“漢字辞典オンライン”

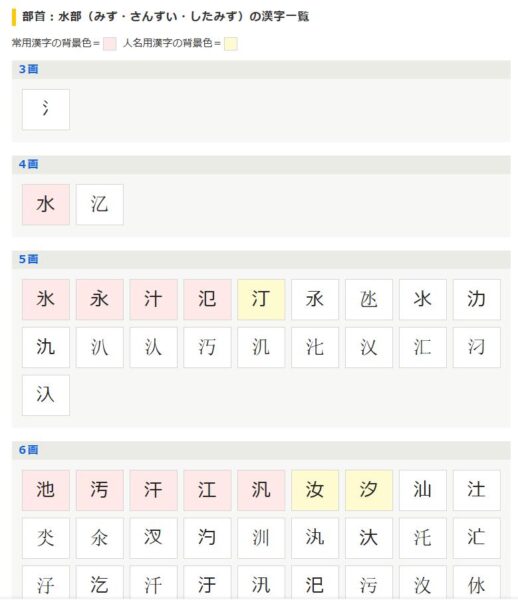

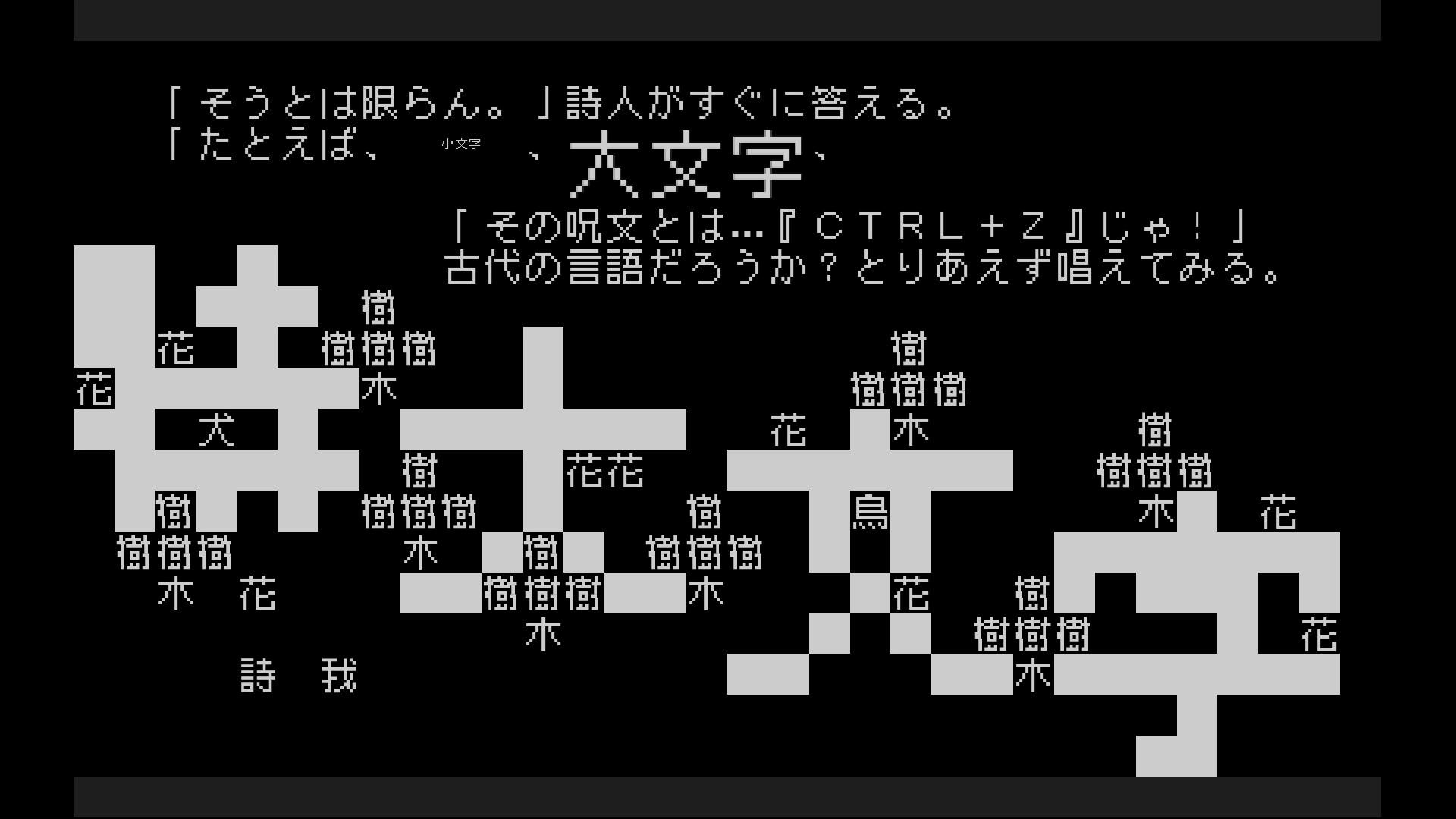

最後の魔導具は「離合之兜(スプリットメット)」。漢字を部首などのパーツに分解したり、バラバラになったパーツを組み合わせることで別の字にすることができるようになります。

そうして組み替えた漢字を「押引手袋」で移動させて文章の意味を改変する、というのが主な使い方となります。

「部首を組み合わせて漢字を作る」といったパズルはクイズ番組などでもよく見られるフォーマットです。

しかし、本作の場合はそれが「文字の分解」「合成」「移動」といったステップに分かれています。より複雑なぶん、解けた時の達成感が大きい作りになっているんですね。

そういうわけで、ここまでくると謎解きの難度はなかなかのものです。とりあえず漢字をバラバラにしてみるものの、そのまま立往生することもしばしば。「漢字を読めるけど自分では書けない」現象と似ていて、部首から完成形の文字を想像するのってけっこう難しいんです。

筆者はこうしたパズルゲーで詰まってしまった際には、わりと外部の攻略情報に頼ってしまうタイプなのですが、発売前の先行プレイ時点で攻略サイトがあるわけもなし……。しばらく途方にくれていたのですが、その後にとある天啓が降りてきました。

「ゲームの攻略サイトはなくても、あるじゃないか、『漢字の攻略サイト』が……!」

……というわけで筆者が頼ったのは「漢字辞典オンライン」というWebサイト。こちらのサイトには部首から漢字を検索する機能があり、たとえば「さんずい」と検索することで、「さんずい」を含む漢字を一覧表示してくれる優れもの。

バラバラになった部首を片っ端から検索して、なんとか切り抜けることができました。

ちょっとズルい気もしますが、「漢字辞典が攻略の手助けになる」というのも『文字遊戯』ならでは。あくまで「漢字を検索できる」というだけで、パズル自体の面白さが損なわれることはないので、こうした盤外戦術も利用しながらストーリーを進めて行っていただければと思います。

ぜひ最後までプレイしてほしい。先行体験を通して感じた『文字遊戯』の考え方のコツ

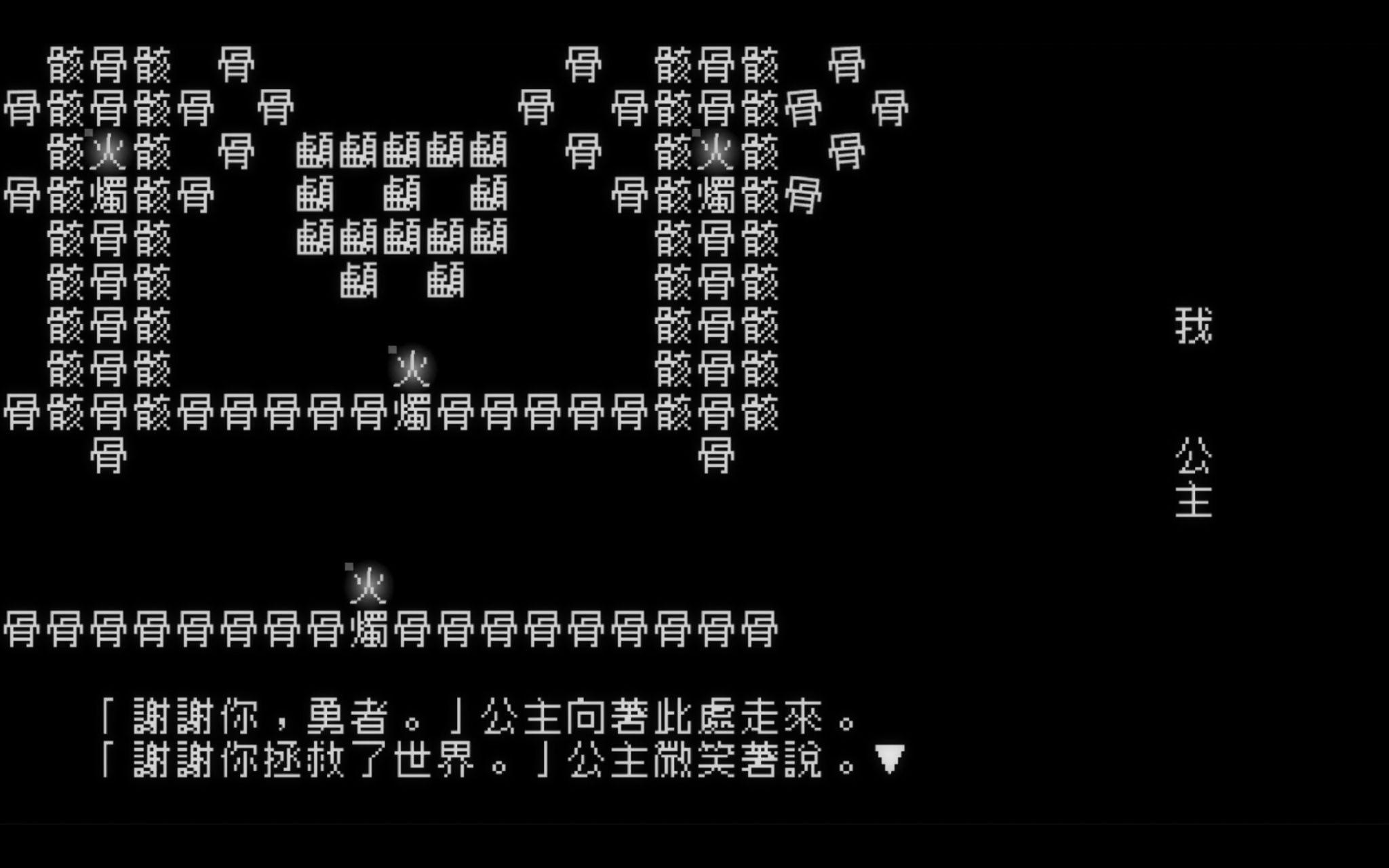

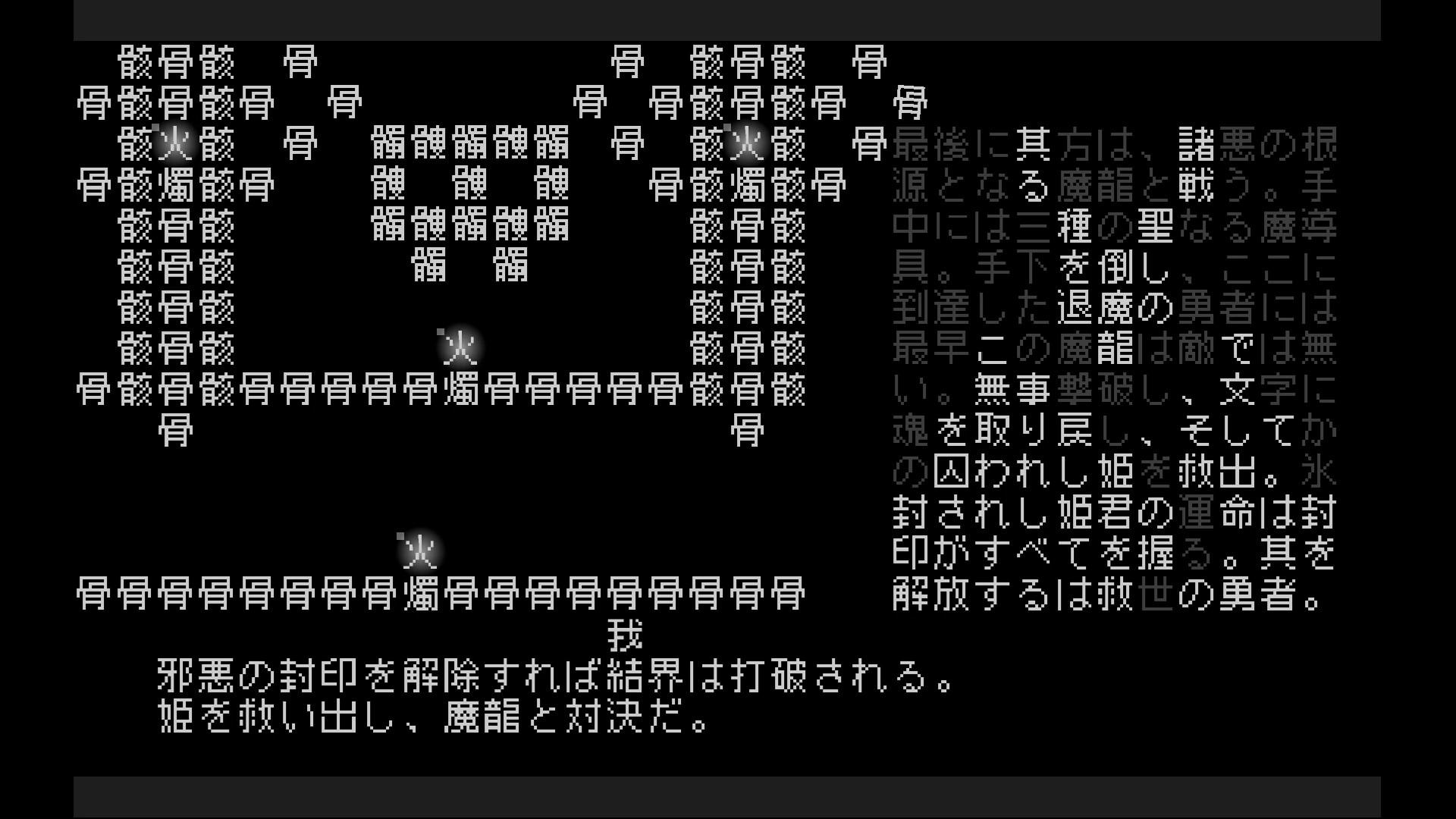

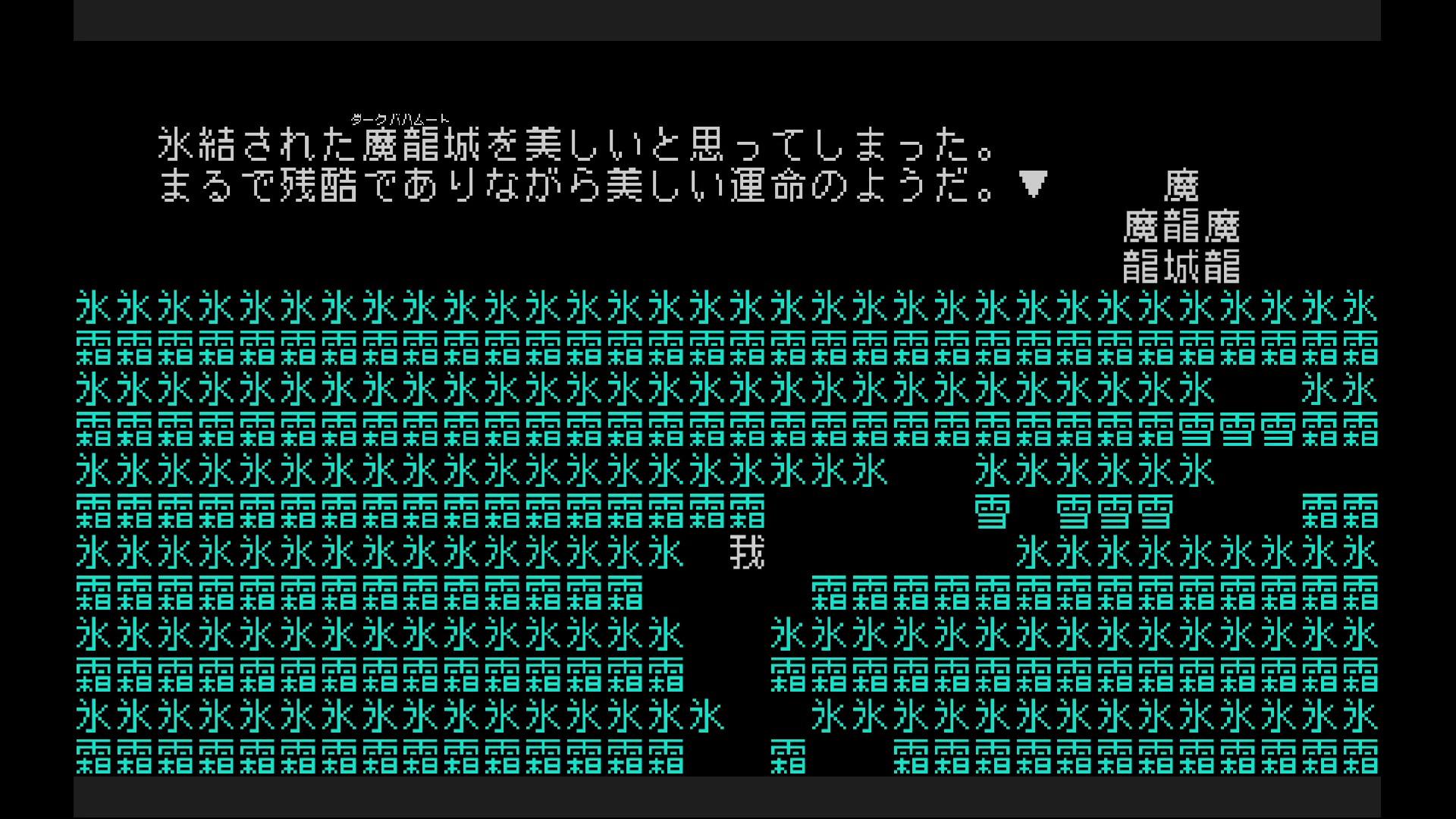

長旅を経て「三種の魔導具」を手に入れ、残すは魔龍の巣食う城に向かうのみ……。

物語はどんどん盛り上がっていき、それと比例するように、より頭を悩ませる難問も現れます。魔龍との対決、そして囚われの姫君の救出。その結末を見届けるためにも、最後に本作の謎解きの「考え方のコツ」を紹介していこうと思います。

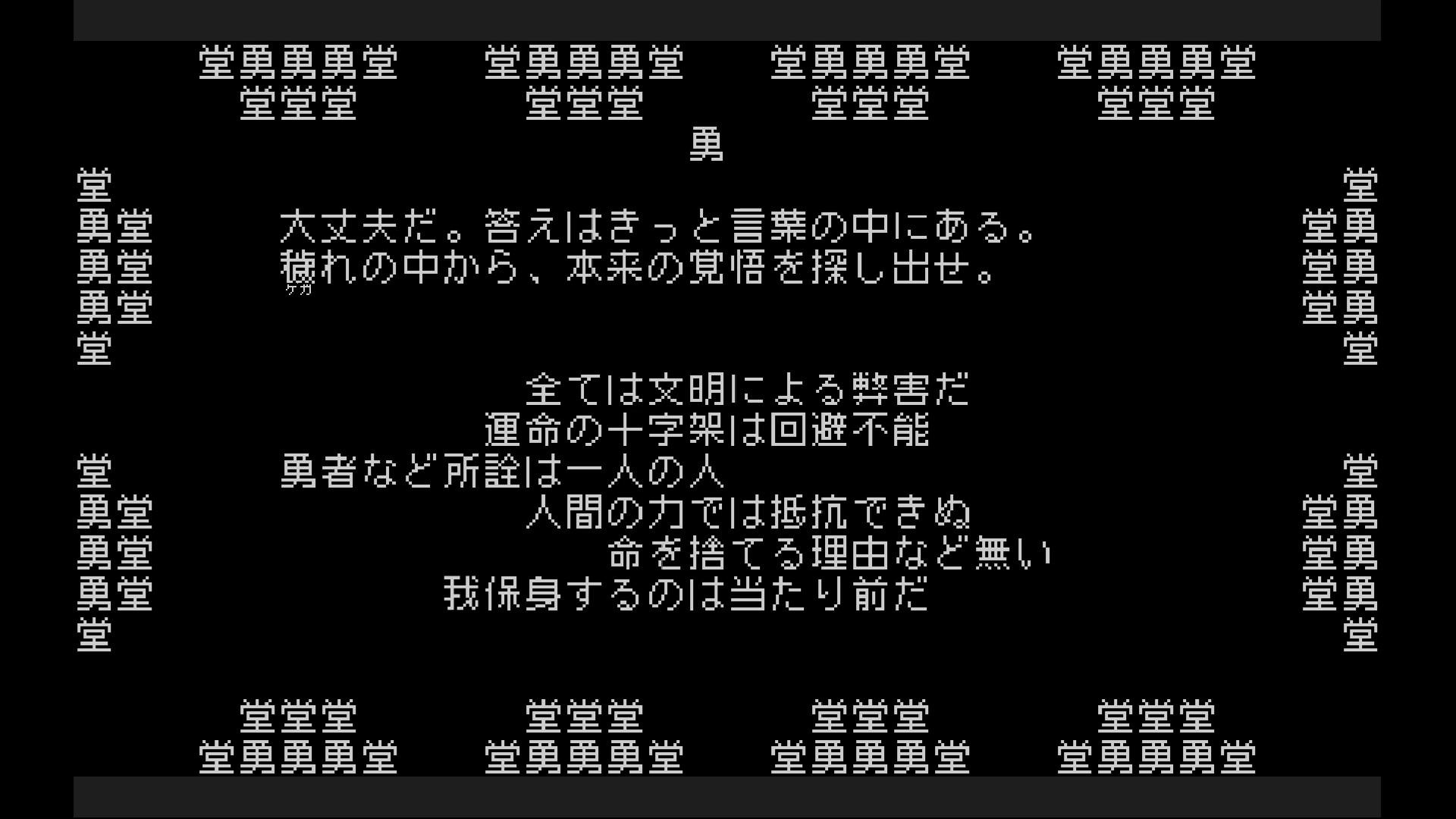

まず、『文字遊戯』をプレイしていく上での一番のコツは「こんなことを出来るわけがない」「こうなるに決まっている」といった思い込みや先入観をできるだけ排除して考えることです。

ここまで説明してきたとおり、本作のギミックはバリエーションがかなり豊富。それだけに、詰まってしまう場面ではそもそも「無意識に可能性を排除してしまっていて、試そうとしていない」ということが多い印象です。

筆者が長時間悩んだ謎解きに関しても、ひとつの考えに固執してしまい、驚くほど意外なところに答えがあったというパターンが数多くありました。

視野を広く持って画面を見渡したり、詰まった際にはいったん考えをリセットしてみる。その上で、「ありえない」と思った選択肢であってもトライしてみることで、そこから先の道が開けるでしょう。

ちなみにここまで紹介した「三種の魔導具」はギミックに対応した文字のみに作用する仕様となっているため、「必要な文字を削除してしまった!」といった事にはなりません。思いついたアイデアはどんどん試してみてください。

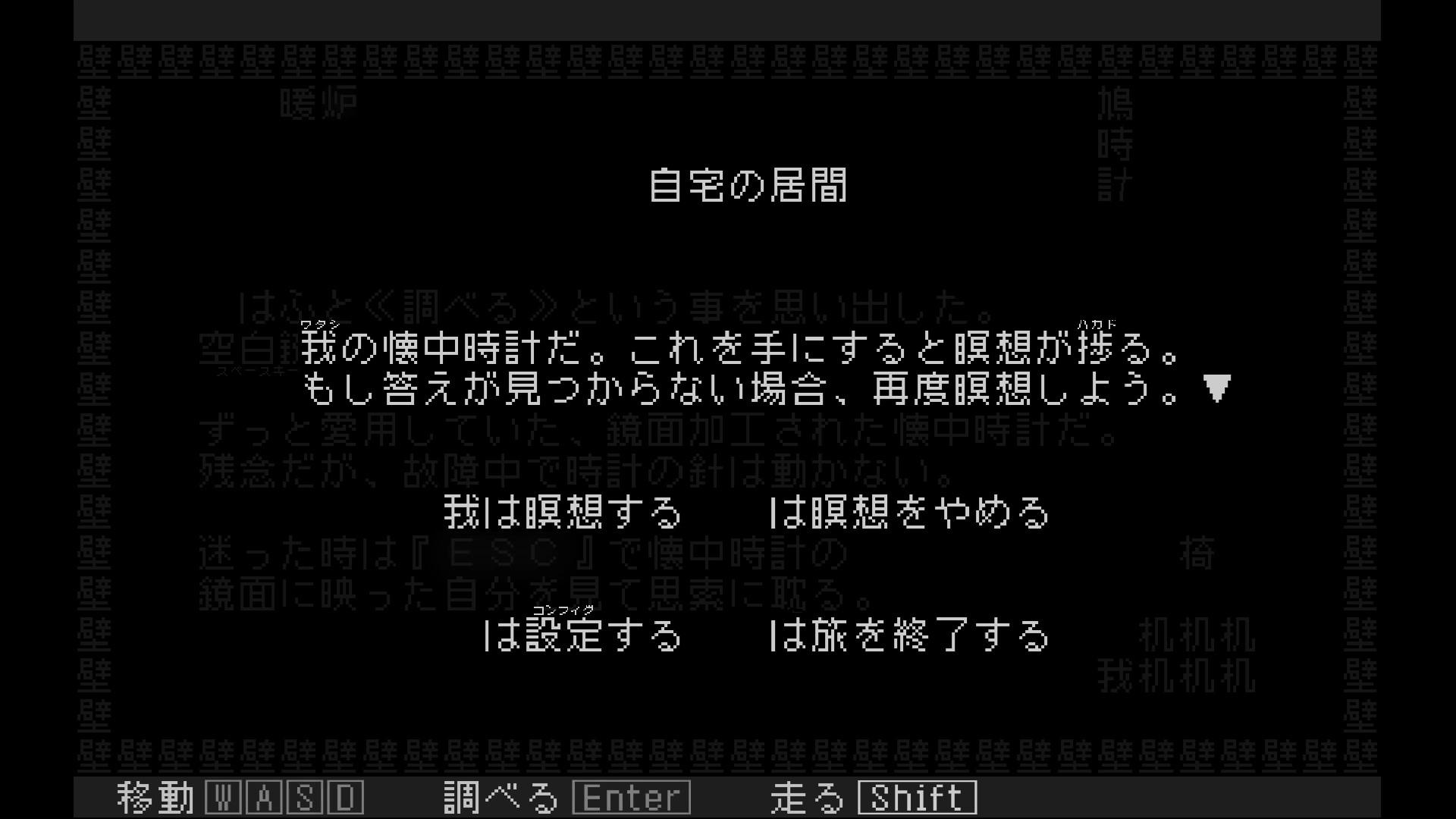

また、本作には「瞑想」というシステムも搭載されています。「我」が瞑想することで謎解きのヒントを得られるというものです。

この「瞑想」システムですが、ひとつの謎に対し3回まで有効。段階的にヒントが得られるというのがミソになっています。1回目のヒントは「ほのめかし」程度のものなのですが、3回目のヒントはかなり核心的な手がかりを得られます。

少ない回数のヒントで解くことができれば自力で解いたのと近い満足感を得られますし、「もうお手上げだけど、ストーリーの続きは気になる」というシーンであれば3回目のヒントを使って突破することが可能。

謎解きゲーとしての面白さを維持しつつ、ストーリーを読むアドベンチャーゲームとしても詰まりづらい、「良いとこどり」のシステムになっていると感じました。

ノーヒントでの謎解きを楽しむのも良し、瞑想をどんどん活用して先に進むも良し。ご自身の塩梅で利用しながらクリアを目指してみてください。

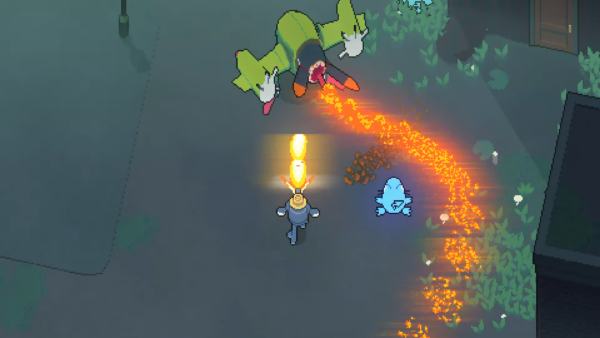

いかがだったでしょうか。「文字を使った謎解きパズル」と「テキストを読み進めていくアドベンチャーゲーム」が、「文字だらけの世界での旅」というコンセプトの元で融合したことで、「テキストにすら干渉可能なアドベンチャーゲーム」になったというのが、『文字遊戯』のひとつの発明です。

しかも、本作はその発明に胡坐をかいた、パズルのギミックありきでアドベンチャーゲームというジャンルを取り入れただけの作品では収まりませんでした。作品を貫くストーリー自体にも驚きが溢れています。

繰り返しになってしまいますが、ゲーム中盤以降の物語は必見です。筆者は最後までプレイする手を止められず、クリア後には「このゲームをプレイして良かった」という至福の読後感に包まれましたし、皆さんもきっとそうなるでしょう。

魔龍と姫と言葉を巡る「我」の冒険のゆく末はどのようなものなのか? 是非ご自身でプレイして、物語の完結を見届けていただければと思います。願わくば、本稿がその一助となることができれば幸いです。

『文字遊戯(日本語版)』は8月7日より発売中。対応プラットフォームはPC(Steam)、Nintendo Switchとなっています。