たまたま読んでいた『ブルーロック』から翻訳案を着想。作品の雰囲気を損なわずローカライズするテクニック

──日本語版をプレイして印象的だったのは、固有名詞などの単語に「ルビ」をふって読ませる場面が多かったことです。これは原作にはない、日本語ならではの表現ですよね?ルビを使用するに至った経緯や、その上で行った工夫などを教えてください。

黄氏:

ルビを使用するに至ったのは、サッカー漫画の『ブルーロック』がきっかけだったんですよ。

まず前提として、本作のローカライズを考える際に、一番最初に解決しなければならない問題がありました。それは「主人公をどうするか」ということです。

──本作の主人公は「我」という漢字一文字で表されますよね。

黄氏:

はい。原作でも主人公は「我」なのですが、そのまま日本語で読むと「われ」になるので、文章としてはちょっとおかしくなってしまいます。

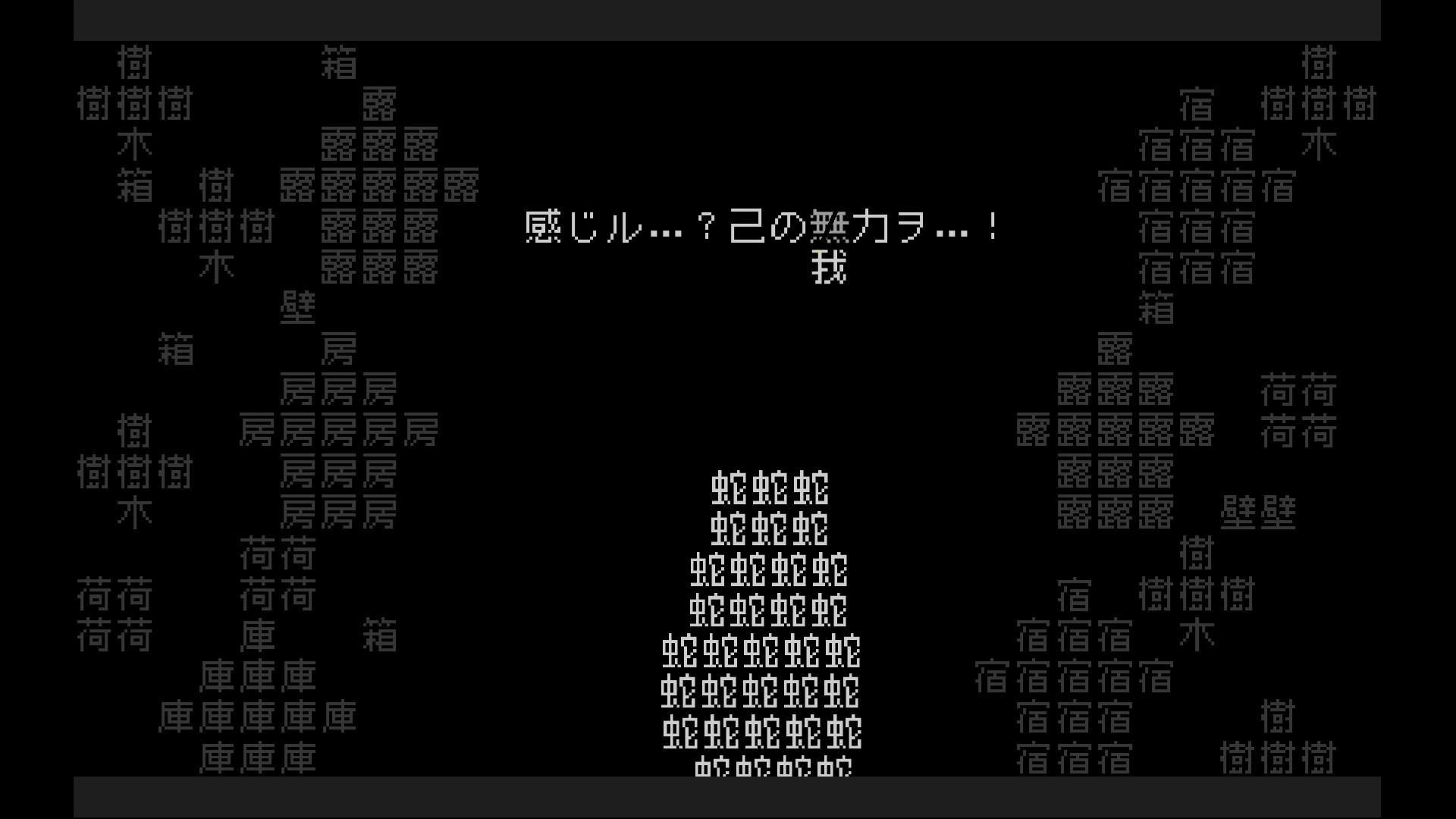

──本作では「我は○○をした。」といったセリフから「我」が飛び出して、そのまま操作可能になるという演出が多用されています。なので、文章として自然に成立する必要がありますね。

黄氏:

漢字そのものを変えるのであれば「俺」や「私」が候補になるのですが、「俺」だと男性的すぎて、ローカライズとしては過大解釈となってしまいます。

ニュアンスとしては「私」が近いのですが、このゲームの主人公は勇者でもありますから、「ベストアンサーではあるけど、正解ではないな」と思っていたんです。

──日本語としては「私」が一番近いかもしれませんが、たしかに勇者っぽくはないかもしれませんね。とにかく、主人公の表現ひとつをとっても決めあぐねていたと。

黄氏:

もうひとつの課題として、「本作ではなるべく『カタカナ』を使いたくない」ということもありました。

カタカナも日本語であることには間違いないのですが、「ベッド」や「コップ」のようなカタカナ語を使用すると少し西洋っぽさが出てきてしまうので、なるべく避けたかったんです。

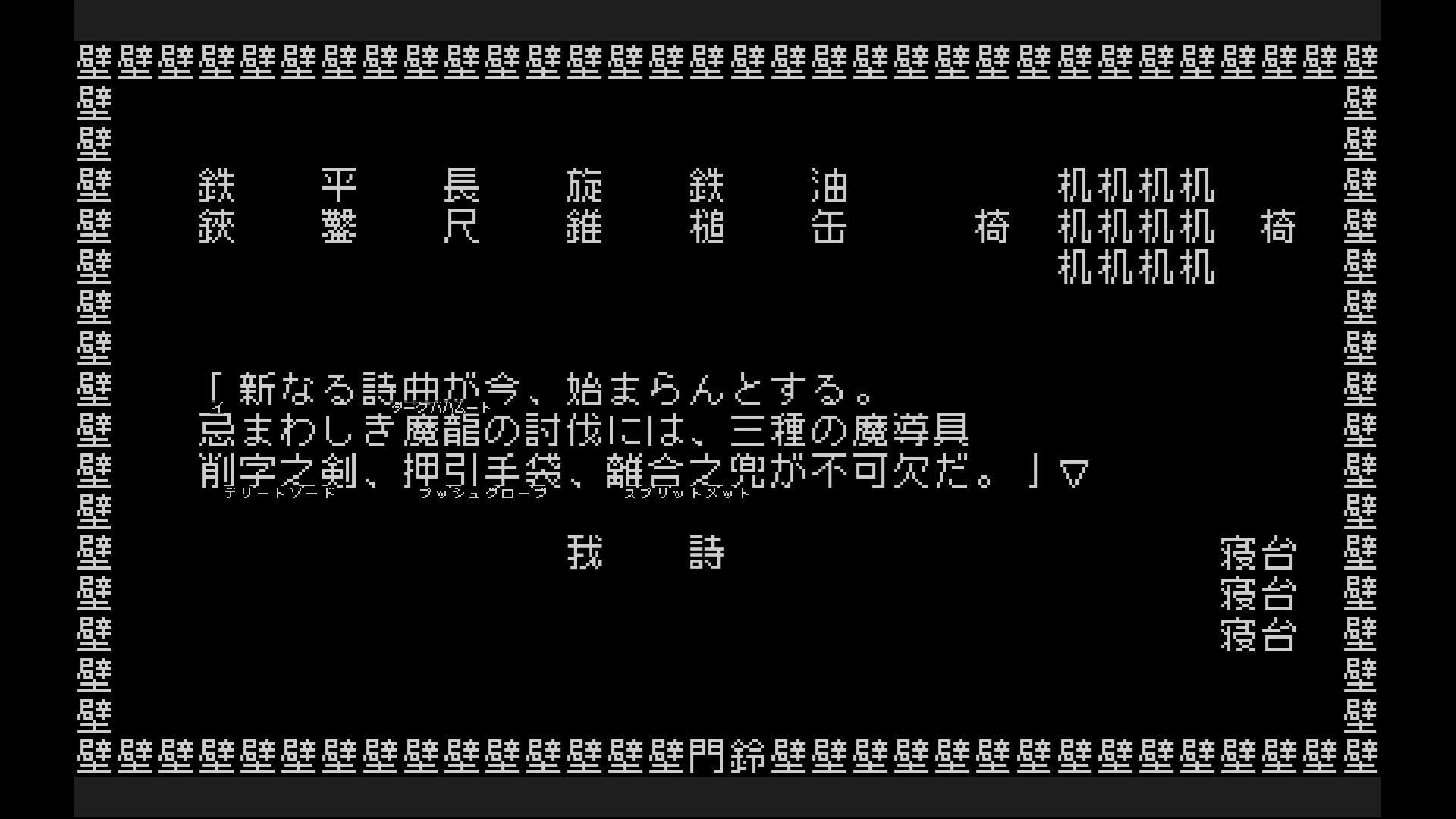

かといって、カタカナを一切使用しないのも難しくて。たとえば本作では「削字之剣」や「押引手袋」といった名前のアイテムが登場するのですが、それをそのまま「さくじのけん」「おしひきてぶくろ」と読むのはちょっと不自然すぎますよね。

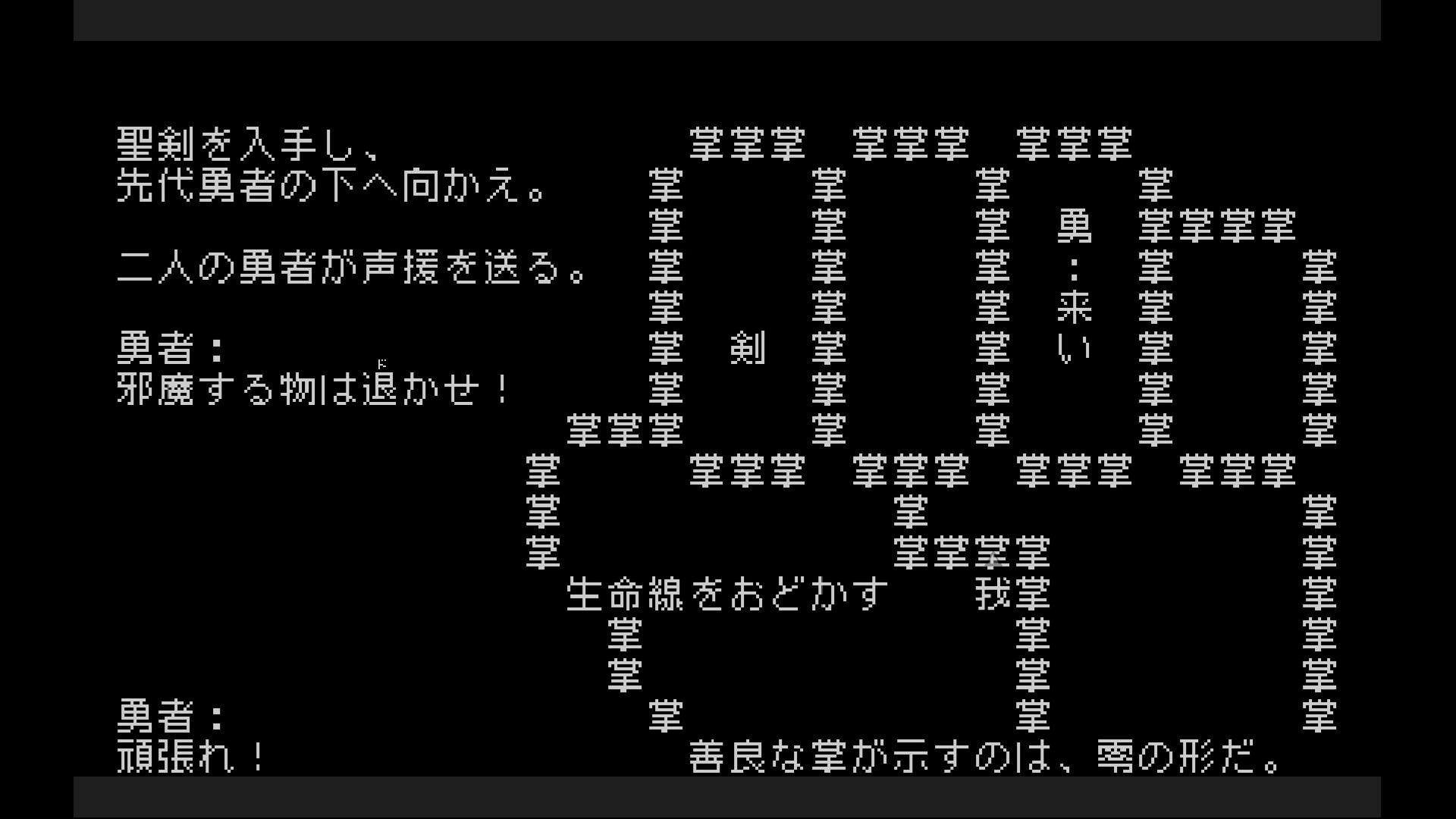

──最終的にゲームでは「我」は「ワタシ」、「削字之剣」や「押引手袋」はそれぞれ「デリートソード」「プッシュグローブ」といったルビが振られていました。漢字の表現の上にカタカナのルビを振ることで、それらの問題を解決したわけですね。

黄氏:

はい、これらの問題の解決方法を考えている時に、たまたま『ブルーロック』を読んでいたんです。作中では、たとえば「二段触弾(ダブルタップ)」のように、漢字の技名にルビを付けるような表現が多用されていて「ああ、これだ!」と思いました。

──日本語版のルビ表現の着想元が『ブルーロック』だったとは……。思いもよらないところにヒントが眠っているものですね。

黄氏:

ルビに関しては、その表示位置に関しても調整しました。本作は全ての文字がマス目に沿って配置されているため、文章の2行目でルビを上に表示すると1行目の文字に被ってしまいます。そのため、2行目の文章ではルビを下側に配置しています。

また、3行以上にわたる文章でどうしても他の行とルビが被ってしまう場合は、ルビとその上の行が被るようにしました。文字は上の部分が隠されていると可読性が悪くなるのですが、下の方が隠されている分には可読性にそれほど影響しないと判断したためです。

作中に登場する村「可以留」の元ネタは“おまえを消す方法”のあのイルカ! 日本語圏では伝わりづらい固有名詞のネタは「元ネタごとローカライズ」してしまう

──本作は、人名や地名などの固有名詞も非常にユニークですよね。一部はギミックに関連する部分もあったかと思いますが、原作ではどのような表現がされており、日本語化するにあたってどのように翻訳していったのでしょうか?

黄氏:

固有名詞の翻訳にもかなり悩まされました。なぜかというと、人名や地名のひとつひとつにそれなりのネタが込められていたからです。

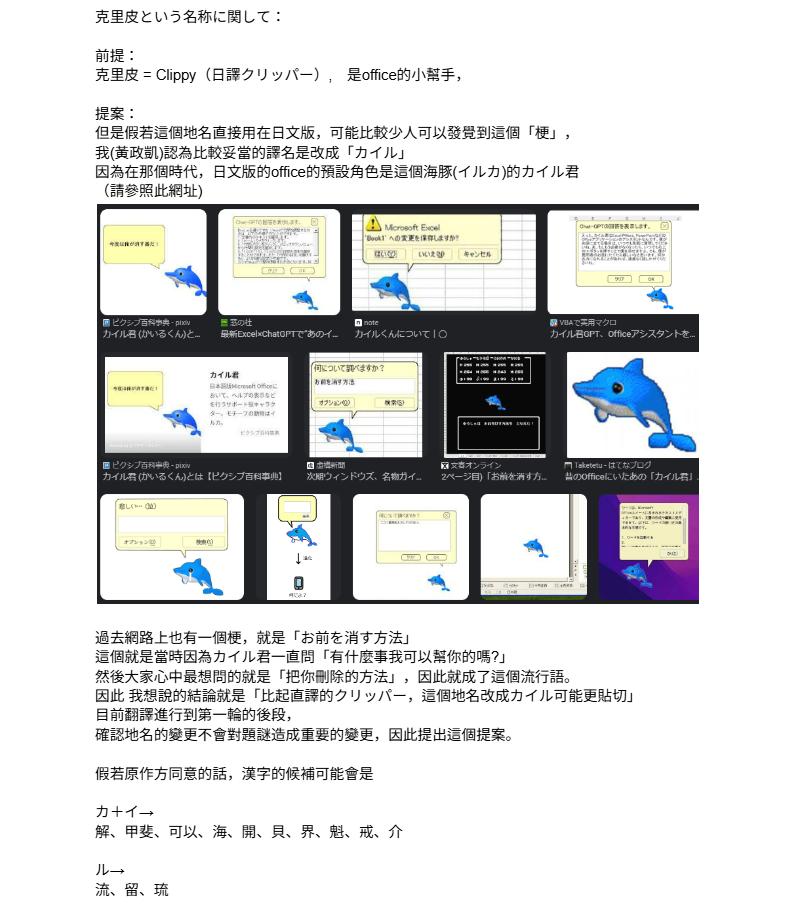

例を挙げると、物語の最初に登場する村の名前は、原作では「克里皮(クリッピー)」となっているのですが、日本語版では「可以留(カイル)」となっています。

──全く違った名称になっていますね。原作そのままではいけなかったのでしょうか?

黄氏:

原作サイドになぜ「克里皮(クリッピー)」という名前にしたのかを聞いたところ、90年代のWindowsに搭載されていたアシスタントキャラの「Clippy」から取ったということでした。ただ、Clippyは主に英語圏で使われていたキャラクターだったんです。

日本でそれに相当するのは、昔「お前を消す方法」というミームでよくネタにされていたイルカの「カイル」なので、日本語版の村の名前は「カイル」という読みにすることにしたんです。

──元ネタも含めてローカライズしてしまったわけですか……! たしかに調べてみたところ、英語版のOfficeソフトでは「Clippy」がデフォルトで、日本版の標準キャラが「カイル」だったようですね。

黄氏:

その上で、あとはどのような漢字を当てるか、いろいろと候補を考えました。たとえば、違和感の低さで言うと「海流」が良いかとも思いましたが、あえて違和感を残して「可以留」という字をあてることにしたんです。

──それはどういった理由からでしょうか?

黄氏:

「可以留」の3文字が比較的簡単な漢字で構成されていること、中文として読んでも「残すことができる」という意味をもつこと。あとは違和感を残したほうが「なにか理由があってこの名前になったのかもしれない」と思ってもらえると考えたからです。

──他にも印象的だった固有名詞はありますか?

黄氏:

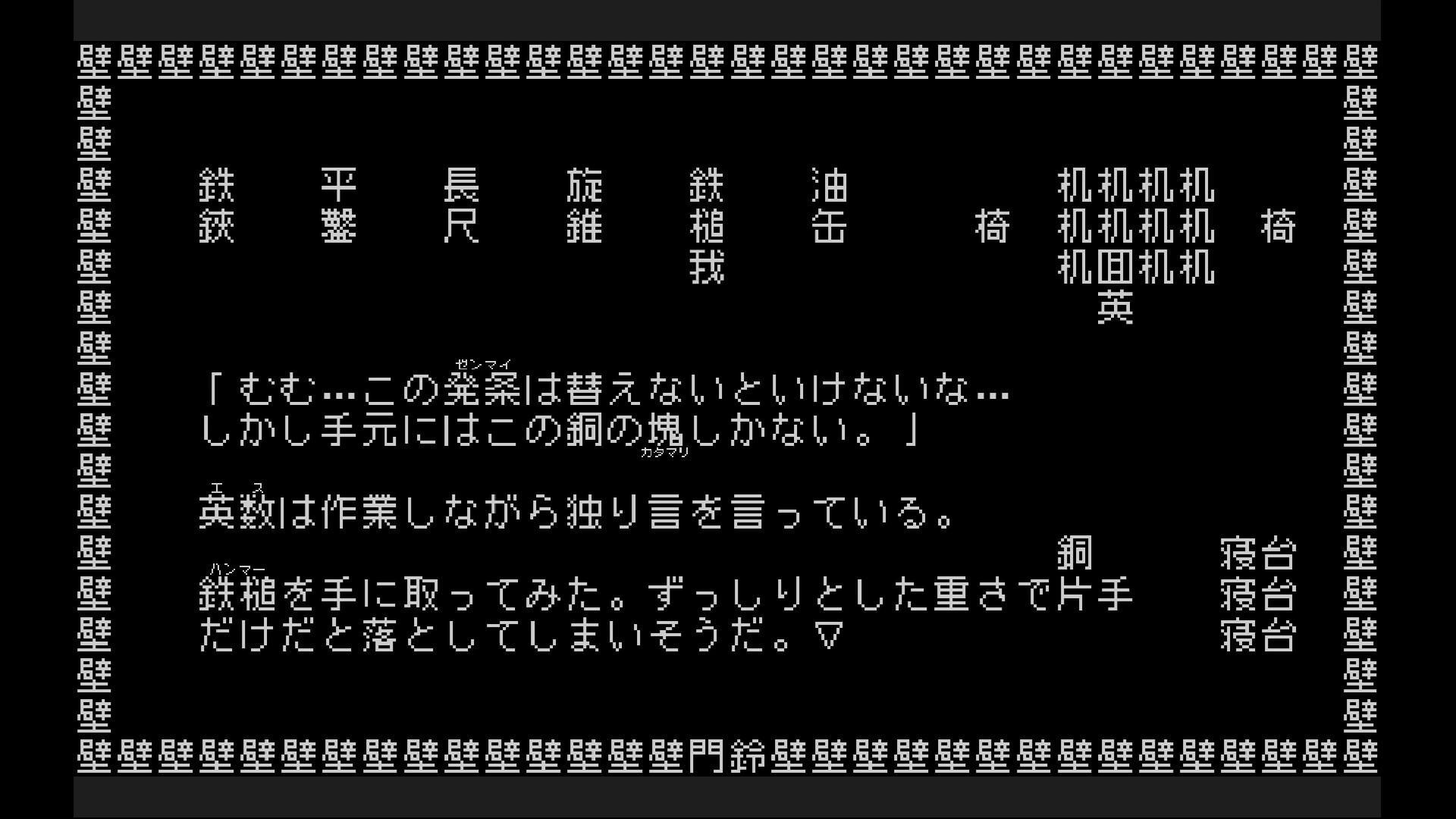

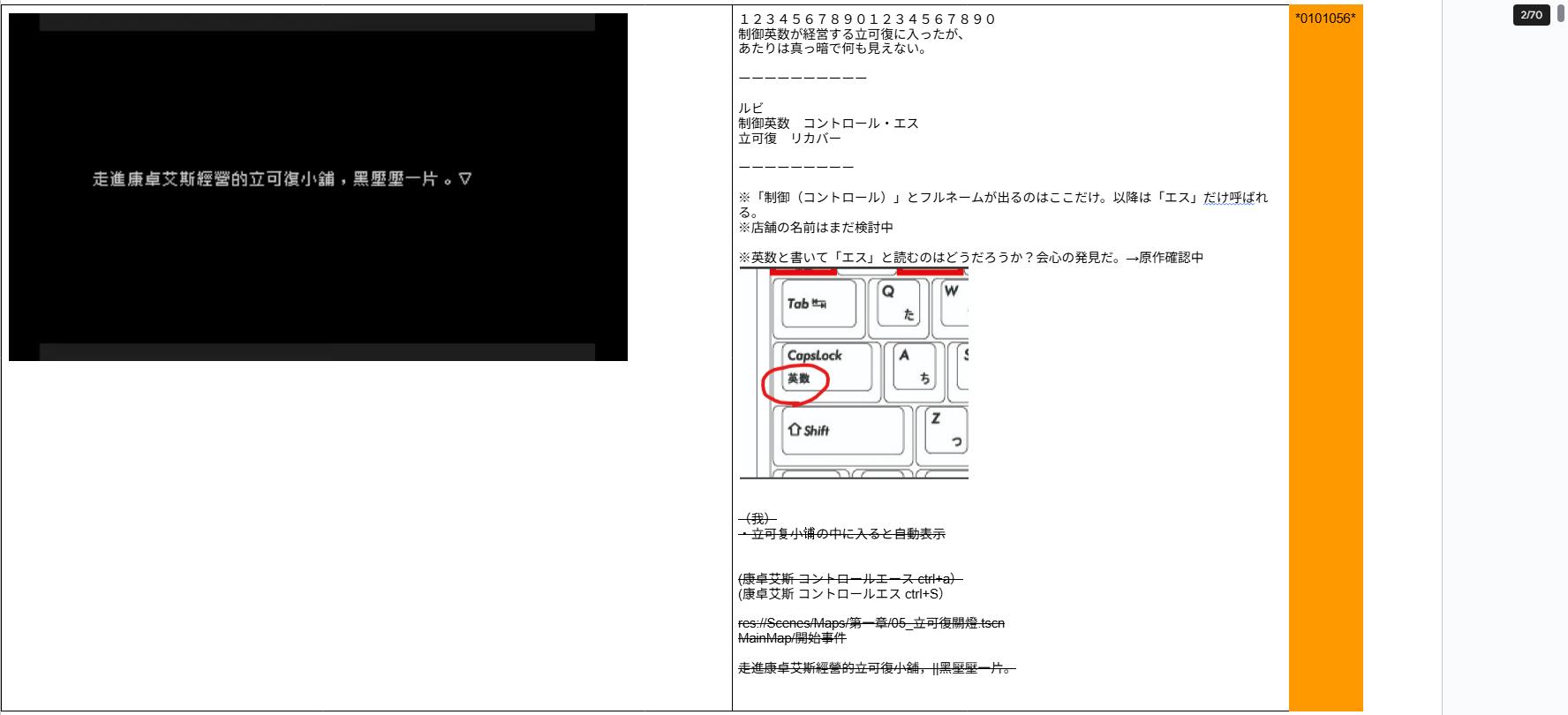

それでいうと、序盤に登場する友人キャラの「英数(エス)」ですね。こちらは原作では「艾斯」という名前でした。読み方は「エス」もしくは「エース」です。

漢字にこだわっている本作にしてはずいぶん洋風だなと思い原作サイドに確認したところ、キーボードの「Sキー」から取っているとのことでした。なぜ「S」なのかは物語に関わるので話せませんが、ともかく「Clippy」と同じくパソコン用語から取っているわけです。

ただ困ったことに、このキャラは序盤の村とは違い、物語に頻繁に登場する重要キャラです。その分なにかうまい当て字を考えなければいけなかったんです。

──頻繁に登場する分、どの場面にもハマる当て字を考えなければいけなかったと。

黄氏:

うまい答えが見つからないまま一旦他の作業を進めていたのですが、ある日ふとキーボードを眺めていたら、「Caps Lock」の下にある「英数」というキーに目が留まったんです。

「これ、エスって読めるじゃん!ついに見つけたぞ、これしかない!」という気持ちで原作サイドに説明を行い、OKをもらうことができました。

「唯一無二のゲーム」『文字遊戯』を日本ユーザーにも楽しんでほしい

──本作『文字遊戯』は、そのストーリーも非常に魅力的で、黄さんもおっしゃる通り、予想だにしない驚きの展開には、非常に満足感がありました。台湾のチームからこうした作品が発表され、それが見事に受け入れられたことについて、黄さんはどうお考えでしょうか?また、その背景には台湾や中国語圏の文化的影響などはあるのでしょうか?

黄氏:

これは個人的に普段から思っていることなのですが、国や地域によって「ストーリーのクセ」のようなものがありますよね。それはたとえば命の重さについてだったり、それを描写する・しないといった違いについてなどです。

たとえば、日本の刑事ドラマでは、犯人が刑事に問い詰められて罪を認めるような展開が多いのに対し、アメリカの刑事ドラマでは、犯人が抵抗した結果制圧されて落命するようなストーリーが多いと思います。

ほかにも、日本の物語の場合、スタッフロールの後にその後の日々を描写することで「きちんと元の日常に戻ったよ」ということを伝えることが多いと思います。これが欧米の物語だと「大爆発が起きて、それでも主人公は生きている。最後は大量のパトカーと救急車のシーンで終了」といったものが多いような気がするんです。

──地域ごとの文化などは、そこから生まれる物語にも影響すると。

黄氏:

そのうえで、早い時期からコンテンツ産業が発達している日本の人たちは日本テイストのストーリーに慣れているため、なかなか海外の人が書いたストーリーが響かなかったり、違和感を抱いたりすることが多いのではないかと思います。

ただ本作のストーリーは、日本のゲームも大好きで、日本語もすこしわかる開発者さんたちが原作です。なので、個人的には日本のユーザーさんたちも共感できるお話になっていると思います。

もちろん、あくまで台湾の人たちが書いた物語なので、それを感じる部分もあるかと思いますが、韓流ドラマを見るような感覚で、それも含めて楽しんでもらえればと思います。

──日本語版がリリースされることで、多くの日本ユーザーが『文字遊戯』に触れることになると思います。本作を通じてどのような体験を届けたいか、また、日本のプレイヤーに対するメッセージなどがあれば教えてください。

黄氏:

「このゲームはすごい、僕が日本語化しないといけない」という気持ちで本作の日本語化をスタートし、ゴールまでたどり着くことができました。

想定よりもお待たせしてしまったにもかかわらず、体験版の『第零章』をプレイして評価していただいたりと、大変感謝しております。そのような後押しがなかったら、もしかしたら途中で挫折していたかもしれません。

さまざまなゲームがありふれ過ぎているこの時代に、間違いなく「唯一無二のゲーム」と言える作品だと思うので、ぜひ手に取ってプレイしてみていただきたいです。(了)

「おもしろいゲームを、より多くの人に届ける」。言葉にすると簡単だが、実際にそれを行うのは容易なことではない。

ましてや『文字遊戯』のような特別な作品を、途方もない労力をかけてローカライズしていった様子には、対面でおこなわないメールインタビューでありながら、黄氏のゲームにかける熱意や執念のようなものを感じさせられた。

筆者は実際に本作の先行プレイも体験したのだが、無数の言葉遊びギミックが見事に違和感なく翻訳されており、言われなければ「外国語のゲームが原作」とは気づかないほどであった。

「僕がやらなければならない」という黄氏の使命感によって生まれた『文字遊戯(日本語版)』。「ゲームを母国語で遊べる」という点において、これ以上贅沢な体験はないだろう。ぜひご自身の手で手に取っていただければ幸いだ。