2009年にリリースされた『マインクラフト』(Minecraft)が大流行して以降、ボクセルで表現された世界を軸とするサンドボックス型シミュレーションゲームは、ひとつのジャンルとなった。

現在ではさまざまな独自要素を加えた作品が登場しているが、その中でも『ECO』はまだ多くの人の目に止まっていない作品である。

『ECO』は、2018年2月にSteamでの販売を開始したサンドボックス型シミュレーションゲーム。開発中のゲームをリリースする早期アクセスを採用しており、開発元は1年後の正式リリースを予定している。

開発元のStrange Loop Gamesはこまめなアップデートを実施しているお陰で開発が頓挫する気配もなく、Steam上でのユーザー評価は「ほぼ好評」と反応はとてもよい。本稿では同作のその内容を紹介したい。

文/麻生ちはや

編集/ishigenn

“マイクラ風”モノ作りゲームとは一味違う

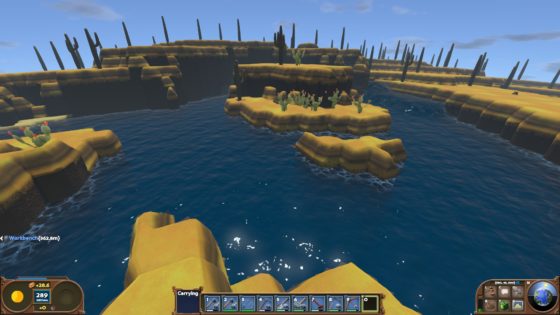

全てがブロックで構成される『ECO』の世界は、一見するとよくあるビルド&クラフトに注力した『マインクラフト』風ゲームに映るだろう。

石や木材を集め、積み上げて自由に建築できる部分や、農作業や釣りなどで食物を確保して料理を楽しむといった”マイクラ的”要素はもちろん含んでいる。だが、本作にはそれらと差別化を図るふたつの大きな特徴を備えている。

ひとつは「世界を救う」というゲームの目的が明確にされていることだ。

『マインクラフト』にもエンダードラゴン討伐という目標は用意されているが、どちらかというと後付けされたオマケに近いもの。プレイヤーが挑戦してもしなくてもゲーム内容に大差はない。

一方、『ECO』ではゲーム開始からリアルタイムで30日後に降ってくる「メテオ」を撃ち、破壊できなければそこで世界は滅んでしまうのだ。

(画像は編集部撮影)

ただ、前述したように期限はリアルタイムで30日。しかも、ゲーム開始直後のプレイヤーは、木製や石製の斧やツルハシといった原始的な道具しか作れない。

30日の期間内にさまざまなスキルをアンロックし、メテオを破壊できるように技術を高度に発展させるとともに、道具の開発を行わねばならない。

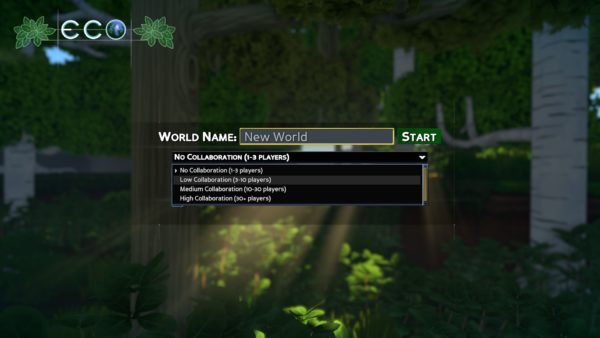

開発チームによれば『ECO』というゲームのゴールはメテオ破壊ではなく、そこに至る協力プレイと文明の構築そのものにある。ひとりでのプレイも可能だがゲームバランスは明らかにマルチプレイを意識しており、法や経済の概念も導入されている。

(画像は編集部撮影)

無計画な開発は自然破壊を招く「エコシステム」

ふたつ目の特徴は、プレイヤーの取る全ての行動が周囲の環境になんらかの影響をもたらす「エコシステム」だ。

高度な文明構築のためには、当然ながら大量の資源が要求される。だが、森を伐採しすぎれば地面は乾燥し、やがて大地は砂漠と化す。砂漠では植物が育たず、森がなくなれば鹿、バイソン、狼といった野生動物も繁殖できずに減少していく。

緑豊かな森の中で木を1本伐採したときのBeforeとAfter。倒れた木の根元に直接日光があたると周囲の下草が消え、土がむき出しになる。植林をさぼって伐採ばかり優先させていると、ゆっくりと時間をかけて土地は砂漠と化していく。

(画像は編集部撮影)

ほかにも、地下の鉱脈資源をやみくもに掘れば地盤沈下を、海の埋め立てや砂漠拡大による温暖化は海面上昇を招き……自然破壊による悪影響が目に見える形で『ECO』の世界には発生していく。

ある程度の犠牲は割り切らねばメテオ衝突を防ぐことはできない。一方で無計画な開発は、食事をとるための肉や野菜すら生産できぬ枯れ果てた土地を生み出す。

湿地帯、雪原、森林などバイオームごとに生えている植物をはじめ、ガラリと景色が変わる『ECO』の世界はとても美しい。最初は散歩しているだけでも楽しめるはずだ。

(画像は編集部撮影)

ゲーム内ではあらゆる行動に消費カロリーが設定されており、食事によってのみカロリーは回復。何も食べなくても死にはしないが一切の行動が取れなくなり、食料枯渇は実質ゲームオーバーと言える(本作に死の概念はない)。

絶対に避けられない環境汚染と文明化とのトレードオフ。そのバランスをどう保つかはプレイヤー自らが考えねばならない。『ECO』には「エコシステム」を通じて人と自然の共存について学ぶ、知育ゲームとしての要素が盛り込まれているのだ。

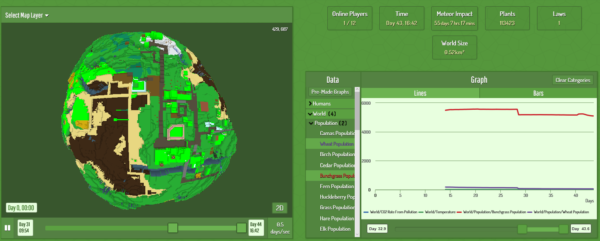

教師向けに専用ツールが用意されており、プレイヤーとは異なる視点で『ECO』のワールド全体で何が起きているかを確認できる。

(画像はEco – Online Ecosystem Simulation Gameより)

公式サイトでは実際、学習教材として『ECO』を導入している例が動画で公開されている。生徒どうしで今後何をしていくべきか、あるいはプレイ内容がどんな変化を世界に与えたかを振り返るなど、グループディスカッションを行う様子が見られる。

(画像は編集部撮影)

参加者全員の協力が必須な真のマルチプレイゲーム

マルチプレイとはいえプレイヤーどうしが干渉せず、自由気ままに建築や冒険を楽しんでも問題ない『マインクラフト』と異なり、『ECO』は参加者全員による協力プレイが必須だ。

まず、植物は種で増やせるのだが、鉄や金といった鉱石類は有限な資源。道具の修理素材としても消費するため無駄遣いはできない。

(画像は編集部撮影)

また、料理レシピから建築素材まで、さまざまなスキルのアンロックに必要なスキルポイントは後半になるほど多く要求される。

ゲームバランスは最低でもプレイヤーふたり以上でのプレイを想定しているようで、ひとりで全スキルの取得するにはとても時間とポイントが足りないし、何よりできることがあまりに少なくなるため、ゲームが楽しめることはないだろう。

スキルはあれもこれもと習得したくなるが、とにかくポイントが足りないし、ひとりで全てをカバーするのは現実的ではない。スキル習得に必須の「スクロール」をお互いに製作していけば、ポイントを無駄にせず、特定の能力を伸ばすことができる。

(画像は編集部撮影)

お互いにどのスキルカテゴリを強化していくのか相談を行い、相手が作れないアイテムを変わりに用立ててあげるといった協力プレイは、『ECO』には欠かせないのだ。

前述のとおり、「経済」の概念も導入されていて、作ったアイテムをゲーム内通貨で売買するためのワゴンや、畑の収穫・手入れなどの依頼をこなすと報酬が支払われるシステムも用意されている。

日本での知名度はまだまだ……情報交換を含め今後に期待大

しかし早期アクセスということもあり、ゲーム内での説明が不十分だったり、UIが直感でわかりにくいなど粗削りな部分も目立つせいか、日本国内での知名度はイマイチ……。

ハウツー系動画もYouTubeなどには多数投稿されているのだが、日本語による解説はかなり少ない。

また、2018年4月の現時点では、公式Wiki日本語版に完全な情報が出そろっておらず、英語版の公式Wikiやフォーラムに、ある程度は積極的に目を通すプレイヤーでなければ、スムーズなプレイは難しいかもしれない。

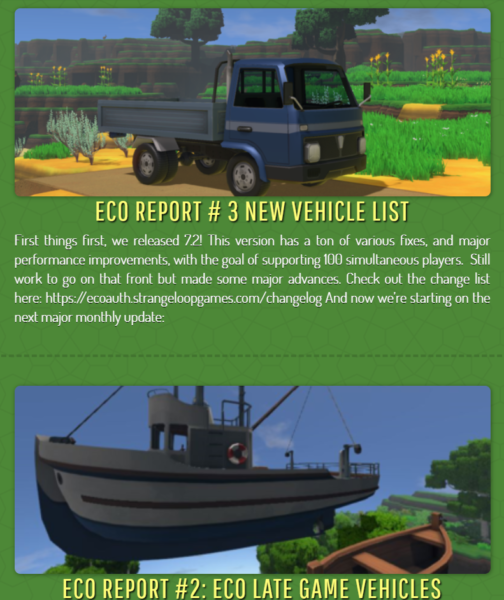

(画像は『ECO』公式サイトより)

公式サイトではワールドを快適に移動できるトラックや船の実装予定もアナウンスされており、遊びの幅が広がりを見せている『ECO』。

モノ作りゲーのファンはもちろんだが、親子で一緒に学習しながら遊べる環境シミュレーションゲームとして、今イチオシの一本である。

(画像はECO – Eco Alpha 5.6 Released – Strange Loop Games より)