この体験記を書くことになったきっかけは、青い色をした208ページのノートだった。

|

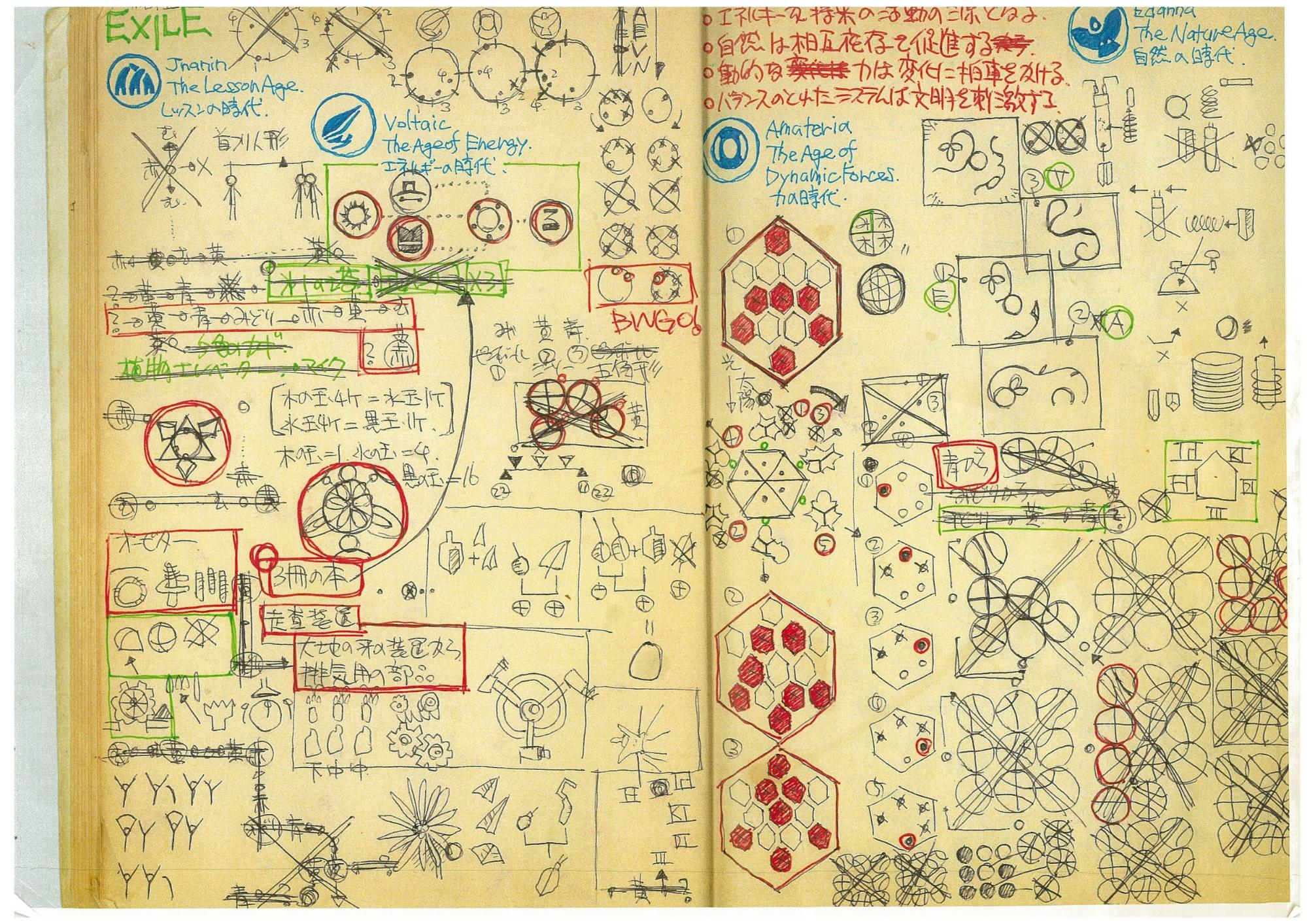

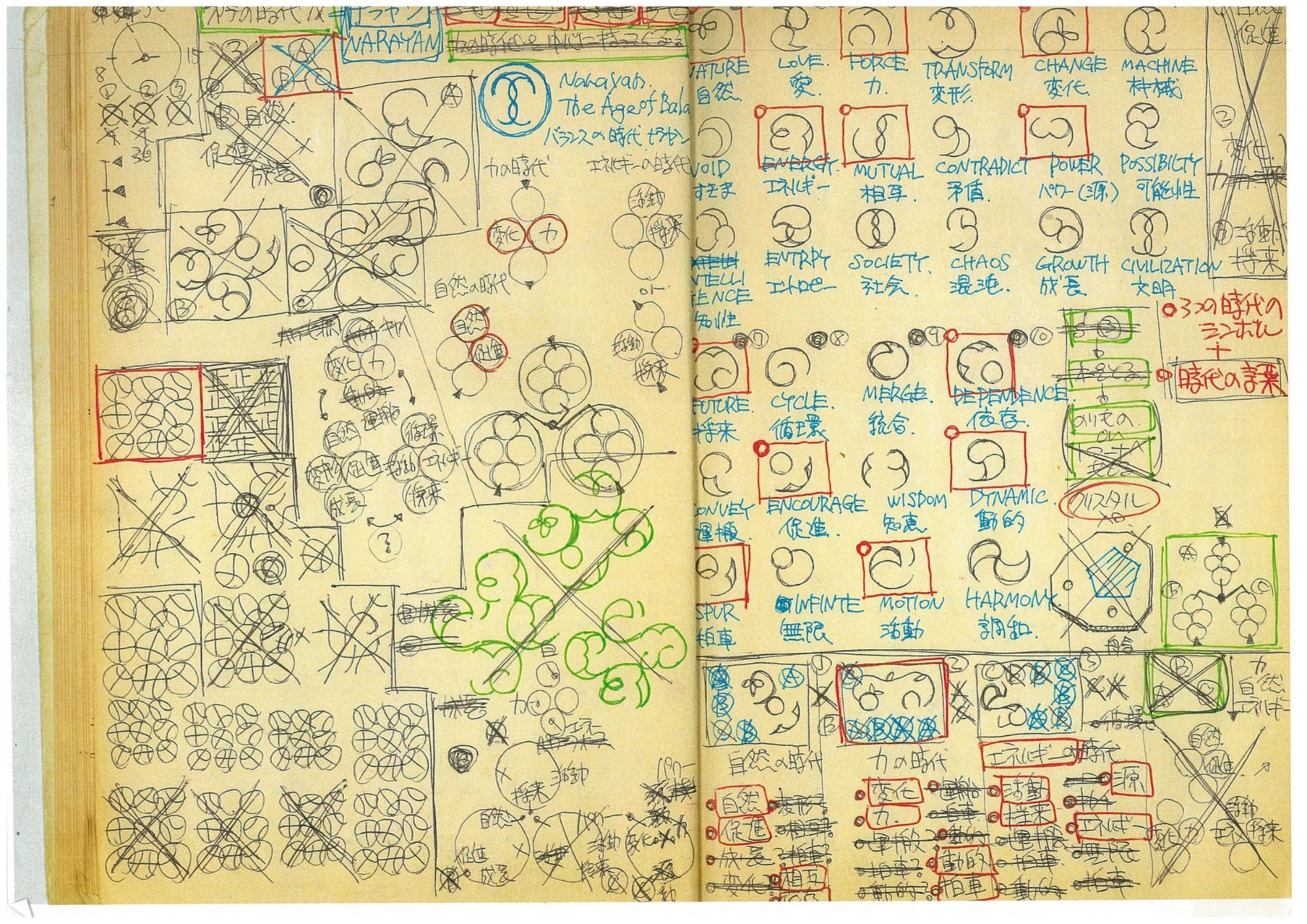

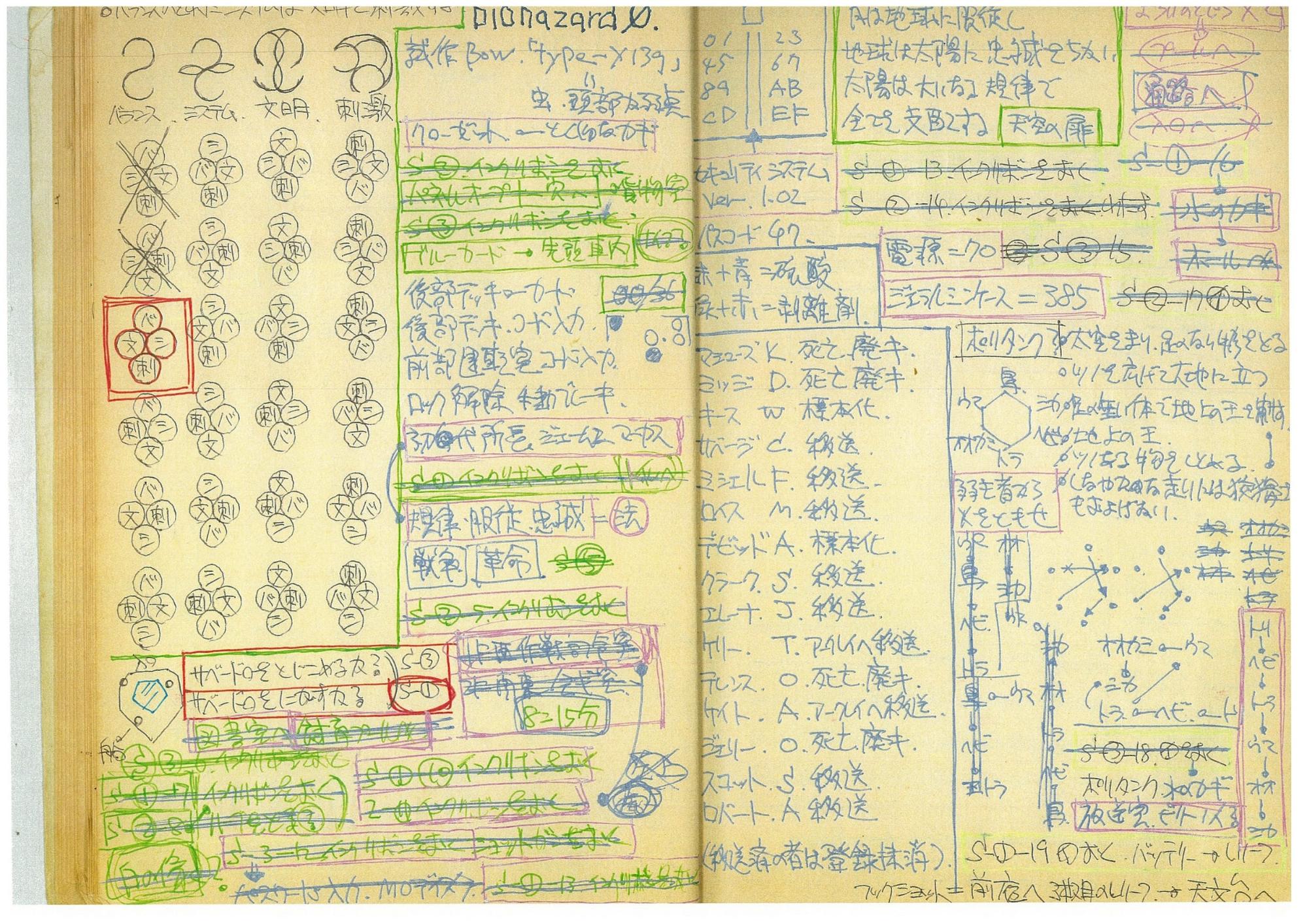

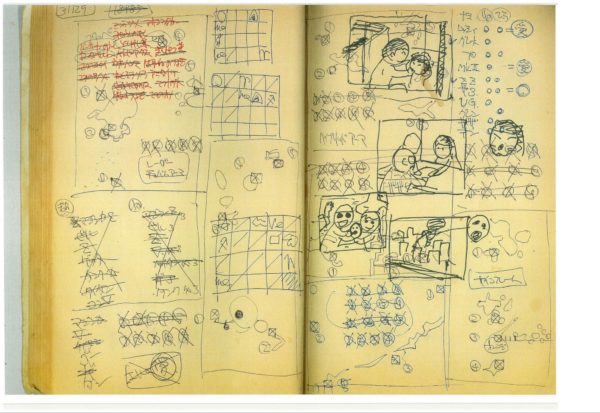

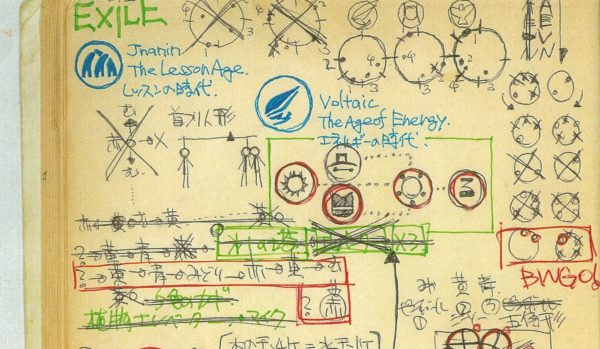

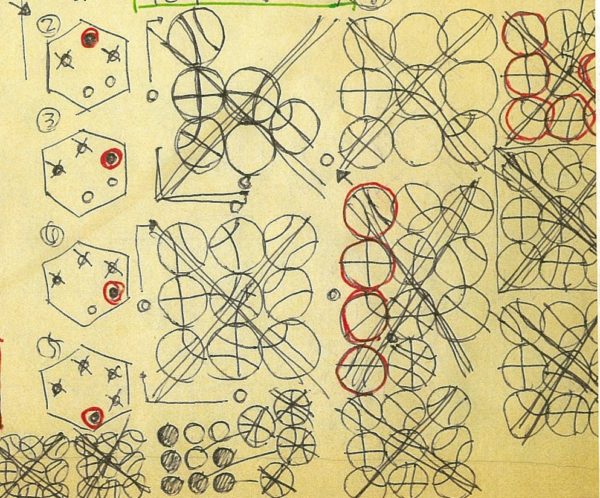

阿部愛由美さんという女性がTwitterで投稿したのは、父親でありアニメーターでもある阿部邦博さんが記したという、ゲームの攻略メモだ。ひと目見ると、精緻に書き込まれた攻略メモからはある種の魔導書のような迫力が感じられ、それと同時にゲームプレイヤーとしての並々ならぬ熱量も感じられた。

「すごいメモがある」とこのネタを持ち込んできた編集部員の熱意か、仕事として自身に湧いた興味か、あるいは“その魔導書”の魔力に惑わされてか。とにかくゲームライターであるわたしは、愛由美さんに通話で取材することになった。

以下がわたしがこれから記す体験、いや、“旅”の記録である。

文/Nobuhiko Nakanishi

編集/ishigenn

このメモは8月に50歳で逝去された邦博氏の葬儀後、仕事場でもあった自宅の部屋の遺品整理のなかで見つけたものだと愛由美さんは語ってくれた。最近はゲームをプレイすることもなくなっていたが、愛由美さんが子どものころはかなりゲームをやり込んでいたそうだ。仕事柄、昼夜逆転の生活になることも多く、朝起きて学校の準備をしているときにゲームをしていることをよく覚えていたという。

攻略本や攻略サイトを絶対に見ないという固い信念があったとのことで、ゲームプレイ中に「攻略本は見ないのか?」と聞くと「なんでそんなものを見るのか」と逆に聞き返されるほどだった。家族間で同じゲームをプレイしていても絶対に攻略法やヒントを聞かない。とにかく緻密なメモを取りながら絶対に自力で攻略していくストイックさに、愛由美さんも「なんならちょっと引いてました」と笑いながら話してくれた。

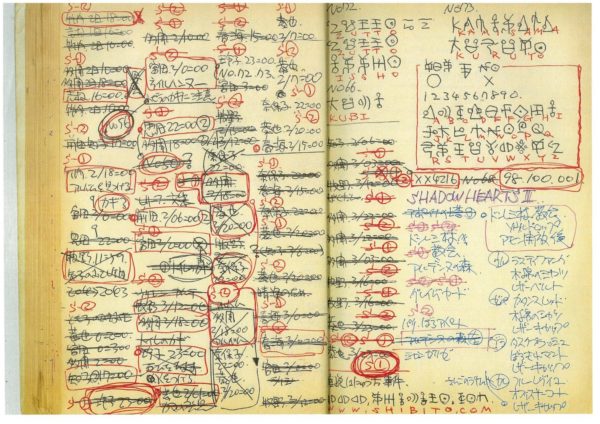

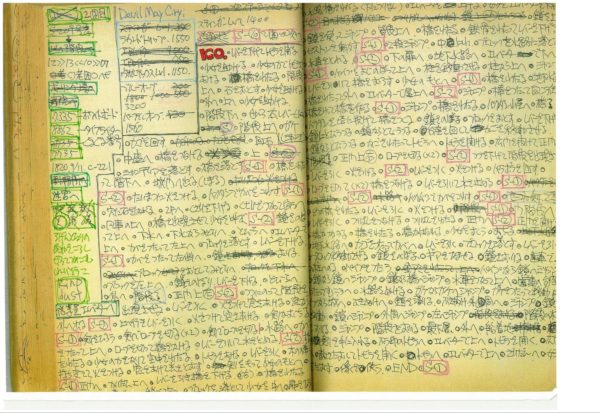

小さなメモ帳も加えて二冊の分厚いノート。攻略対象のタイトルは数限りないが『ICO』や『SIREN』、『ファイナルファンタジーX』、『ドラゴンクエスト』、『シャドウハーツ』など、ノンジャンルで幅広くプレイしていた。攻略だけでなく、ゲーム内に出てくる印象的な言葉などもかなり書き込みがあり、プレイ日記的な意味合いも強かったのかもしれない。

愛由美さんからお話を聞くにつれ、謎の攻略ノートから受ける強い印象は「自力でクリアする」という強い意志と、「アニメーター」という仕事柄ゆえの緻密さと、おそらくはヘビースモーカーだったという邦博氏が吐き出したタバコのやにが作り上げた「なにか」のように思うようになった。問題はそれが「なに」であるのかだ。

愛由美さんに父である邦博さんの遺した攻略メモに関して聞いていくうちに、自分のなかに画像ではなく「実物を見たい」という思いが募ってしまった。実物を見た方がいい仕事ができるというライターの性ではなく、単純にどんなプレイヤーだったのか知りたい”ゲーマーという病”の発作のようなものだったのかもしれない。

忙しい最中に取材を受けてくれた愛由美さんの手をこれ以上煩わせるのははばかられたが、それでも実際に会って攻略メモを見せてもらうことを依頼すると、戸惑いながらも了承いただけた。翌週、新宿の喫茶店にて実物を拝見させていただくことになった。

想像していたよりも分厚いノート。その中にびっしりと無数のゲームの攻略用メモがただ整然と並んでいるさまは、異様な美しさだった。タバコと酒を飲みながらゲームをしいていたという邦博さんらしくヤニのコーティングがまとわりついており、実際の経年数よりもはるかに古い古文書のように見える。

そのノートの独特な威容は、ひとりのゲーマーであるわたしの興味を底なしに引き付けるに十分だった。その場で魔性の書物のように映るノートを出来る限りカラーコピーさせていただき、驟雨からその紙を守るようにして喫茶店から駅までを駆け抜けたわたしの玩具を与えられた子どものような表情は、ほかの人々から奇異に見えたかもしれない。

あとから思えば、そのメモを実際に見たいと思ってしまったときに、もうなにかが動き出していた気がする。そのメモを見ながら該当のゲームをプレイする。そんなことになんの意味があるのか、労力に値するなにかがあるのかは見当もつかなかったが、わたしの心は「もう、やるしかない」と思ってしまっていた。人の選択肢を根こそぎそぎ落とす熱情をあえて表現するなら、きっとそれは恋慕に近い感情だったろう。

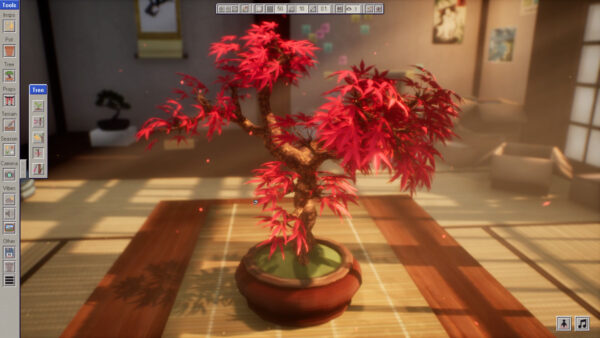

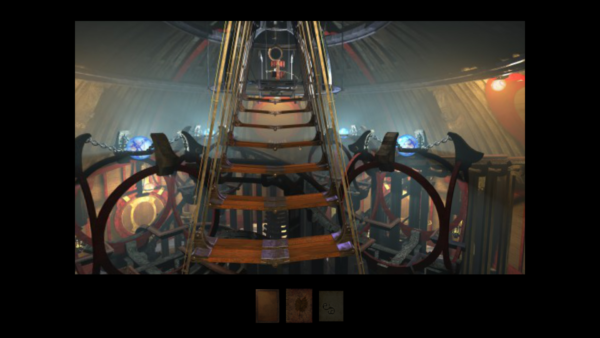

『ミスト』は今から25年前、アメリカワシントン州の小さなゲーム制作会社「Cyan」が発売したクリック&ポイントタイプのパズルアドベンチャーゲームである。現在まで7作品がリリースされているが、シリーズ作品を通じて特筆すべきは、その独自性の強い世界観と異常なまでの難易度だ。

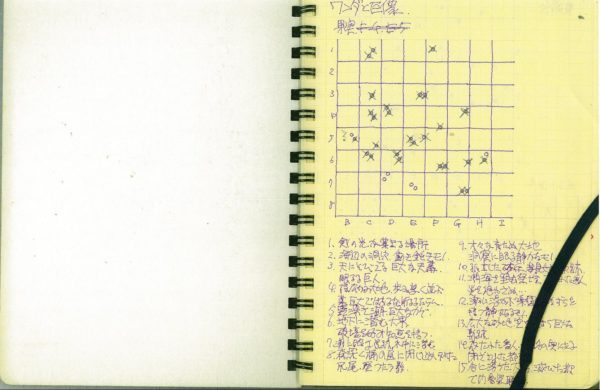

突破するのに観察眼と思考力、想像力を必要とするギミックがほぼノーヒントで延々と重なるという非常に誘導の弱いデザインは、その不親切さにも関わらず、多くの熱狂的なファンを獲得した。三作目『ミスト III エグザイル』は開発こそPresto Studiosに変更されたが、そのゲーム性は損なわれていない。同作でプレイヤーは、ゲーム内に存在する「4つの時代」をわたり歩き、ゲーム内のパズルを解いていくことになる。

阿部氏の攻略メモの中で記されている無数のゲームの中、どうして『ミストIII』を選んだのかは明解で、まず前述のツイートで真っ先に紹介されていること。わたしが未プレイであること。そしてなによりも重要だったのは、攻略メモに記号が多く文字が少ないこと。

つまり一見して「なにが書いてあるのかさっぱりわからない」ことが理由だった。当初の目論見では他人の遺したゲーム攻略メモを見て、そのゲームを攻略し追体験するつもりだったわけだ。

賢明な読者ならもうすでに気づいているかもしれないが、そのメモを携えて『ミスト III』のプレイを開始した直後、わたしは否応なくひとつの事実に直面することになった。つまりそれは「他人が自分のために書いた攻略メモ」は攻略の役に立たないということだ。

誰かに見せるために書いていない攻略メモ。少し考えれば事前にわかりそうなこのあたりまえの事実は、実際のところわたしをかなり狼狽させた。

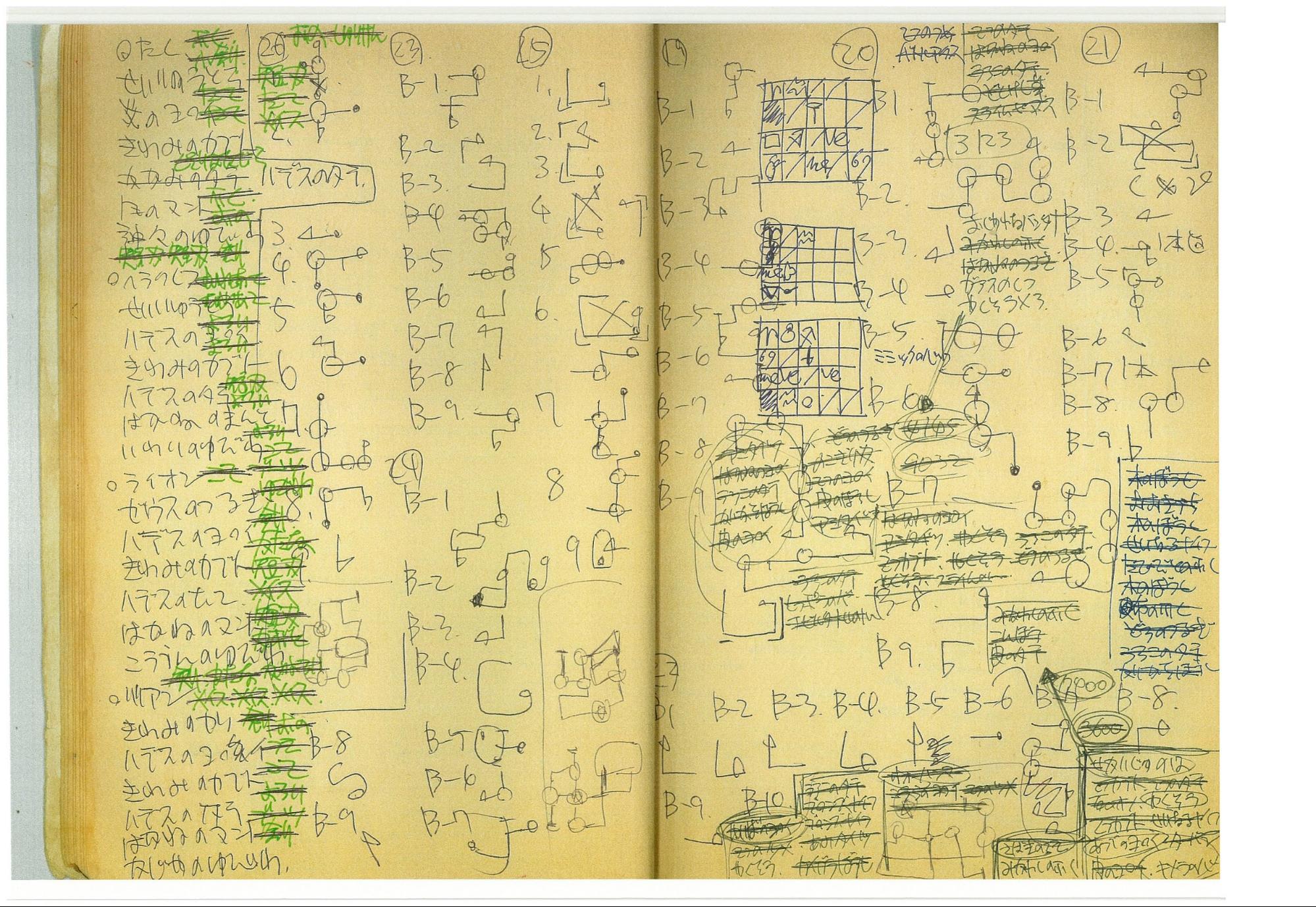

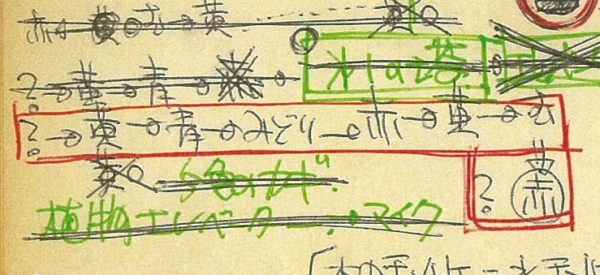

たとえばメモのこの部分。これはゲーム内でターミナル的な立ち位置となる「レッスンの時代」から、ほかの3つの時代に移動するためのギミックの解除法が記されている。確かにこの図はかなり正確で、このとおりに動かせばなにも考えずに謎は解ける。

ただしそれは、もう自分がそこまで進んでいるからこそ理解できる内容であって、初見でメモを見ても、どこにあるどんなパズルの解法なのかも理解できない。「攻略メモ」はあくまで攻略メモであって、攻略本ではなかったのだ。

|

これだけ仔細に書かれたゲームの攻略メモがあればきっとゲームの進行に役に立つだろう、驚きの勘違いをしていたわたしは、この試みが「ゲームの攻略メモを見てゲームを攻略する」ではなく、「ゲームを攻略してからゲームの攻略メモを見返す」という振り返りの作業なのだとようやく理解した。つまりゲームを進めるという観点において、行わなくてはいけないタスクがひとつ増えただけなのだ。

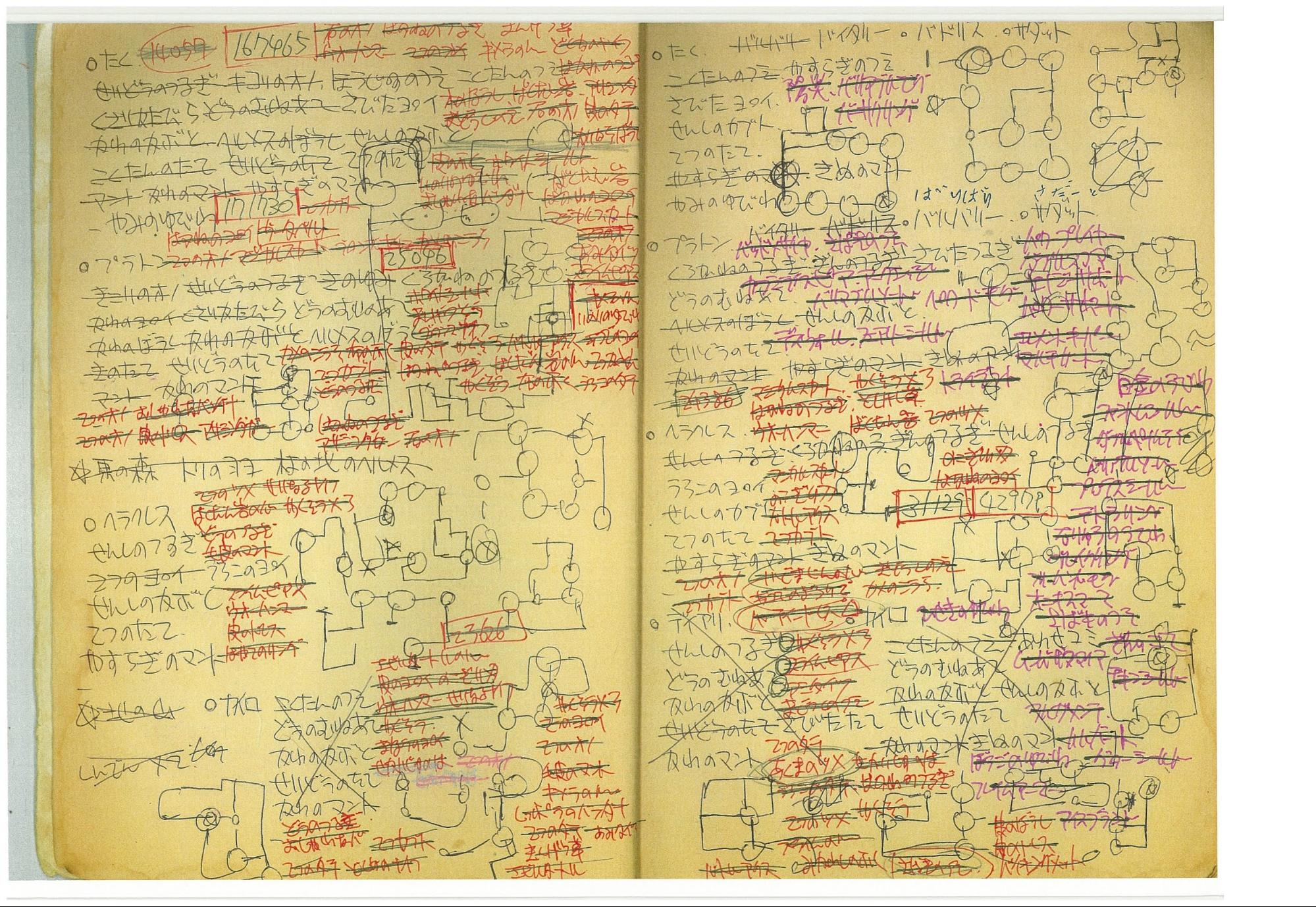

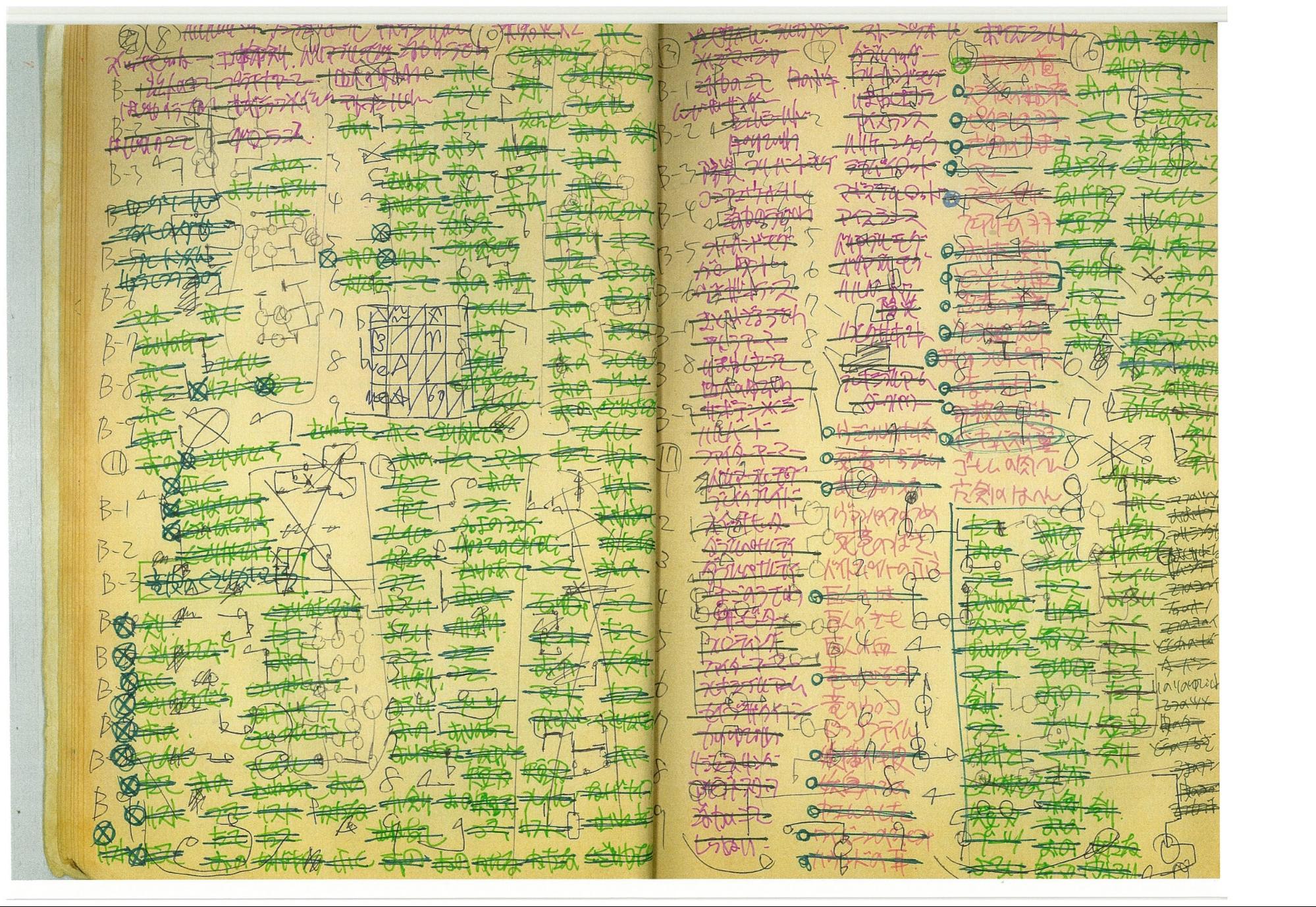

ゲームを進める度にメモに立ち返り、それについて書かれた部分がどこなのか探る。そして進み、また立ち返る。その繰り返し。難易度は高く、ヒントもないなかで攻略は遅々として進まなかったが、やるしかなかった。こんなはずではなかった。

しかし、溜息を繰り返しながら、ようやく「レッスンの時代」を超えたころ、奇妙な感覚を覚えるようになった。少し時間を割いて想像してみて欲しい。

|

たとえばこの攻略メモでは、一見ただの色の順序に見える図が記されている。これはレッスンの時代からエネルギーの時代へと転移するためのパズルの解法だ(これは”解いたあと”にようやく理解できる)。

|

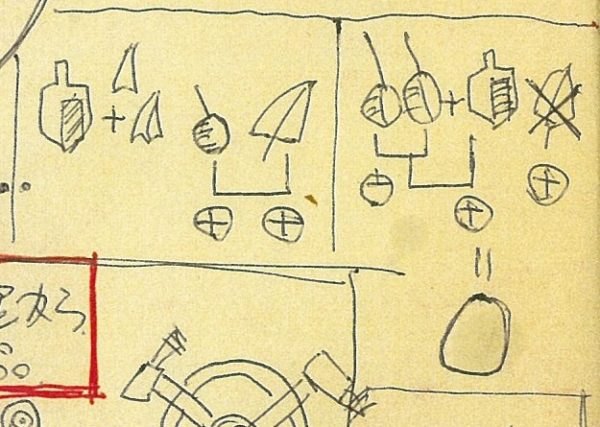

たとえばこの理科の教科書に載っていそうな、物の重さを表す図のようなイメージ。これもある謎解きの土台となる物理法則のようなものだ(これも”解いたあと”にようやく理解できる)。

|

たとえばこの野球ボールの詰め合わせのような図。これは力の時代の玉転がしのパズルを解くための試行錯誤だ(もちろん、これも”解いたあと”にようやく理解できる)。

少しずつ、少しずつプレイするごとに、このメモを記した人物がどこに詰まり、どこで悩み、どこで喜んだのかが紐解かれていく。とんでもない集中力と、緻密な描く力を持つ人物が、どう『ミスト Ⅲ』をプレイしたのか。

なにかを勘違いしたのか、攻略メモには間違いもあった。とあるパズルのそばに「BINGO!」とメッセージが記されており、この難問には苦戦んしていたことがうかがい知れた。わたしはいつの間にか、邦博さんが辿った攻略を想像することに愉しみを抱き始めた。

|

その時わたしに去来した心情は、たとえるならデジタル空間と現実の謎解きが融合したゲームのようなものを経験している気分とも言えるし、物証から著述の真偽を研究する文献考古学的なことをしている気持ちとも言える。

ただし、もっとも近い表現は違う。それは顔も性格も生前の面識もなにもない、少し意地悪で尊敬できるゲーマーの先輩が辿った思考の流れを、後輩ゲーマーが辿る”旅”。わたしに込みあがってきた一種の興奮を表現するなら、そう表現するほかの手段が見つからない。

軽々しくそこに邦博さんの思念や魂のようなものが込められていたとは言うまい。

ただし、そこには確かに誰かの視線はあった。それは邦博さんの視線というよりは、ゲームが好きで、自力で謎を解くことが好きで、誰に残すためにわかりやすくもなく、さりとて自分だけが理解すればいいというほど雑でもない不思議なメモの中に残る人格。言うなれば「アベクニヒロさん」という、先に謎を解きつつもけっして教えてくれようとしない、”旅の同行者”の視線だ。

「アベさん」は『ミスト III』のプレイ中、いつも斜め後ろで一緒にゲーム画面を見ながら、わたしのすばらしい閃きに同意、あるいは否定した。ときにゲーム内でひとつの時代をクリアすると祝福してくれ、ときに苦悶の表情でゲームを進めるわたしの姿をみておかしそうに笑った。ずっと一緒にゲームを遊んでいたのだ。

|

わたしはその同行者に報いようと精一杯に努力を続け、少しだけ進むとメモに立ち返り、それがどこの箇所で、どう解いたのか想像し悦に入った。奇妙なことのようだがわたしが『ミスト III』をクリアするために要した期間、それはひとりでゲームをしていた時間ではなかった。

それはとても刺激的で、ゲーマーとしての愉悦に溢れた至福の時間だったが、どんなに難易度が高いゲームとはいえども終わりのときは来る。

最後の時代「バランスの時代」に入ると、この旅に決着がついてしまうような気がした。終わりの予感は見ず知らずの人が書いたゲーム攻略メモに対する狂おしいほどの慕情に変化し、かつて経験したことのない感情に果てしなくとまどった。もっとこの視線の庇護のもと「アベさん」という、自分の中に擬製された人格と旅を続けたかった。

この攻略メモを見ながらプレイする『ミスト III』は、同じ謎を別角度から見てふたつのゲームを遊んでいるのと同じだ。極めてまどろっこしい、幸せな追いかけっこ。その感覚はゲーマーという種族なら誰でも興奮することをわたしは疑わない。そしてゲーマーならそれをみずから終わらせることに勇気がいることも理解してくれるだろう。

実はこのゲームを始めてすぐに気づいていたことだが、ノート5ページ分の『ミスト III』の攻略メモのうち、約3ページが最後の時代の最後の謎についての記述だ。

『MYSTⅢ』をクリアしてもなおよく分からない攻略メモの謎はいくつかある。どう考えても攻略の順番になっていないメモの取り方も実はよく分からない部分だが、最後の謎への異様ともいえる執着はいったいなんなのか。特に最後のギミックを解くのに必要な図形は、ゲーム内に全て書いてあることであり、それをわざわざここまでの労力をかけて書き写す情熱がどこからきたのかまったく理解できなかったりもする。

だが、結局のところ、そもそもそんなことは理解する筋合いのものですらないのかもしれない。わたしの心にいまだ棲む「アベさん」はなにも答えずにずっと笑っている。

数ヶ月にわたって繰り広げられたわたしと「アベさん」の『ミスト III』の旅路が終わってからも、わたしのなかの決着はつかなかった。この実に客観性に欠ける個人的な体験が、実際のところいったいなんだったのかしばし考える時間が必要だったのだ。そしてその答えは未だにでていない。

自分の預かり知らないところで顔も名前も面識もない人物が人生の旅を終えられ、その娘さんがたまたま見つけた故人のゲーム攻略メモがSNS上で拡散された。そしてそれをたまたま見かけたライターがメモを見てゲームをプレイした。

|

それが取るに足る物語なのだろうかと考えてしまえば、それは実に取るに足らない誰かのゲーム体験でしかない。しかし一方で、この話はきちんとする「べき」だと、そうも思う。ただ誰かと、分かってくれる可能性のある誰かとこの感情を共有したいと、そんなお話ではダメなのだろうか。

どんな美辞麗句を並べてみようと、ビデオゲームとはつまるところ娯楽でしかなく、それを高尚な芸術だなどと考えたことなど一度としてない。しかし、それでもなおビデオゲームという娯楽はすでにひとつの「文化」ではあるだろう。

|

「文化」というものは、幾重にも重なった薄い粘膜の層のようなものだと思う。

それはたとえば親に買って貰ったゲームハードを初めて起動したときのわくわくした思い出。それはお年玉を貯めて買ったゲームソフトが酷い出来だったこと。それは友人から借りたゲームソフトに書いた自分の名前。それは前日に息抜きに始めてしまったRPGが止められずに惨敗した定期テスト。それは実際に殴り合いの喧嘩になってしまった殴り合いベルトアクションゲーム。それはゲームセンターに初めて行って少しだけ大人になった気分になったこと。それはずっと昔に同棲していた恋人と相談しながら一緒に進めたゲームのリメイクの発売決定を見て、少しだけ複雑な気持ちになること。それはオンラインゲームのフレンドと初めて会話した時の緊張感と嬉しさ。それはもういなくなってしまった誰かのセーブデータ。それは亡くなった父親の遺した分厚い攻略ノート。それはきっと出会いで、それはきっと別れだ。

幾多の普通のゲームプレイヤーの、数限りない普通の思い出。とるに足りない、でも決して忘れられはしないそれらのひとつひとつが層として積み重なって、それぞれの個人が過ごしてきた人生にとって抜き差しならないものとなる。文化とはその時はじめて成立するものだろう。それはビデオゲームを触媒に形成され、堆積さ続けた記憶の厚みそのものだ。

ただ寡黙にゲームを攻略し続けた攻略ノートの持ち主との旅路が語っているものがなんなのか、それはまだ判然とはしないが、それでもそれはとても大切なことのような気がしてならない。それをおざなりにして虚無の高尚さのみを審美眼の亡者のように語り続けていくだけならば、ビデオゲームという文化はきっと早晩朽ちていくのだろう。

|

多くの偉人たちがそれぞれの言葉で人の人生を旅と評したが、それらのアフォリズムをわざわざ使用するまでもない。凡夫の才しか持ちえぬ身でも、やはり人生はひとつの焦点を定められぬ長く短い道程だ。その中でわたしは出会いの前にもう死んでしまった先輩と触れ合った。お互いを知り合うことは無かったが、たとえ一方通行でもわたしは彼の何かに少しだけ触れた。

それで充分とは言わないが、「アベさん」がわたしの中から消えることはもうないだろう。そして、その記憶はビデオゲームという文化を形成する一枚の層となる。きっとそれはそういうものだ。