『Skate Story』がおもしろい。

ニューヨークに住んでいるスケーターが、五年かけて、ひとりで作ったゲームだ。

トレーラーのキャッチをそのまま訳せば、これ以上ない要約となる。

「きみはガラスと痛みでできた悪魔だ。

しかしきみはスケートせねばならない。」

スケートせねばならない。

なぜか。

魔王と契約を結んだせいである。

不当な契約であった。契約書に小さな字で書かれていた。

しかし契約は契約であった。

それであなたは魂を奪われて、地獄に堕ちてしまったのだ。

抗議しなければならない。

魔王と会い、魂を取り戻さなければならない。

そのためには、地獄の七つの月を食べねばならない。

そのためには、スケートせねばならない……。

ところで、これらの「何々せねばならない」は、ゲームのなかで、have toではなく、mustで記述される。

日本語では、いずれも「せねばならない」だ。

ただ、ニュアンスが異なる。

起因となる動機が、have toは外発性、mustは内発性による。

だからあなたはべつに、魔王によってスケートを「やらされている」わけではない。

いや、部分的にはそうだ。

しかし、またべつの部分においては、じぶんの魂を取り戻すという内発的な目的を果たすための合理的な手段として、スケートを「せねばならない」のだ。

つまり、あなたがスケートを「したい」とも言える。

だから、スケートを「せねばならない」とも言える。

話を先取りしすぎた。

ゲームそれじたいの話をしよう。

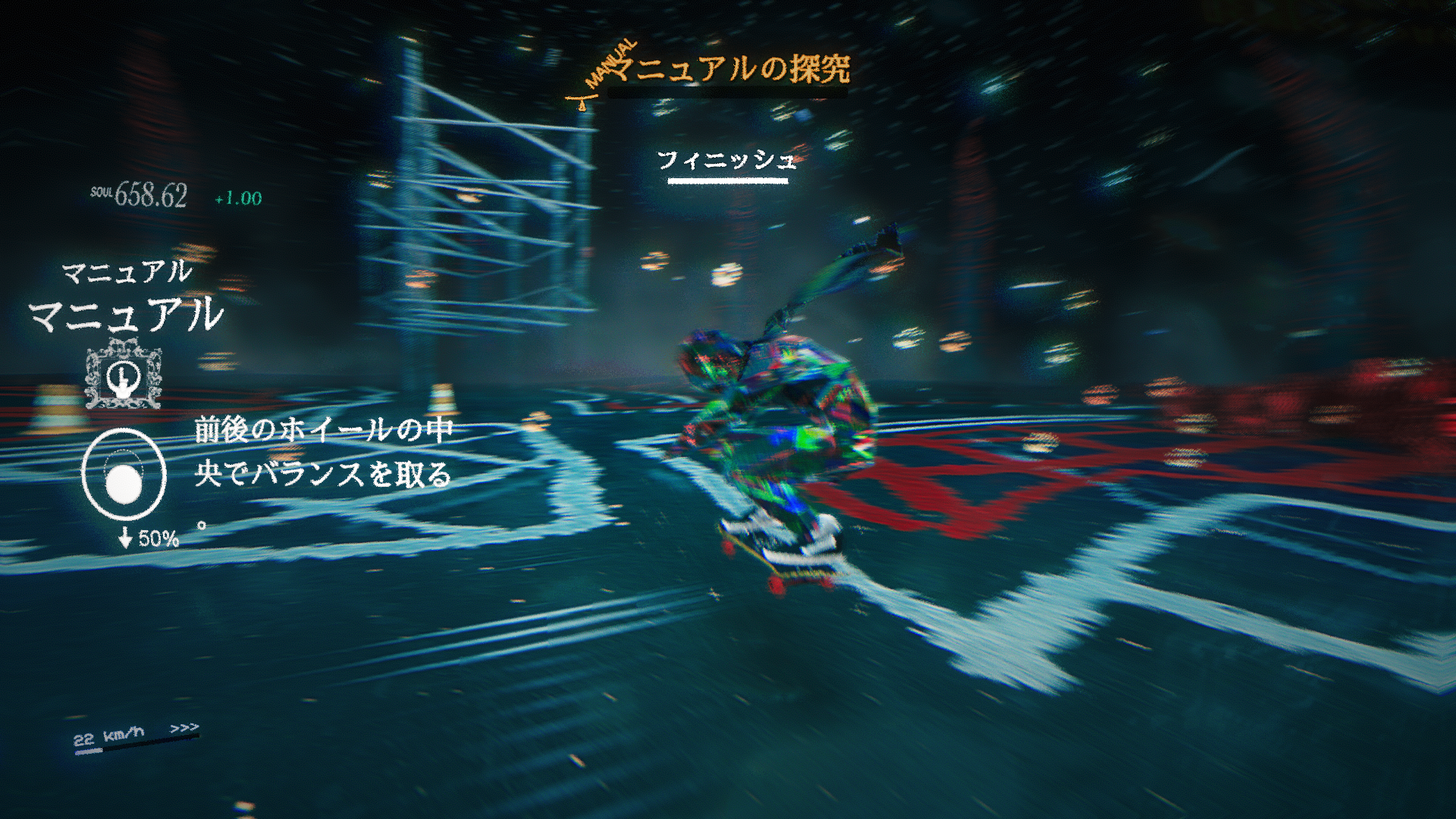

操作をミスると転び、砕け散る。それがスケートだから

このトレーラーをご覧いただければ、どんな見た目かはわかるだろう。

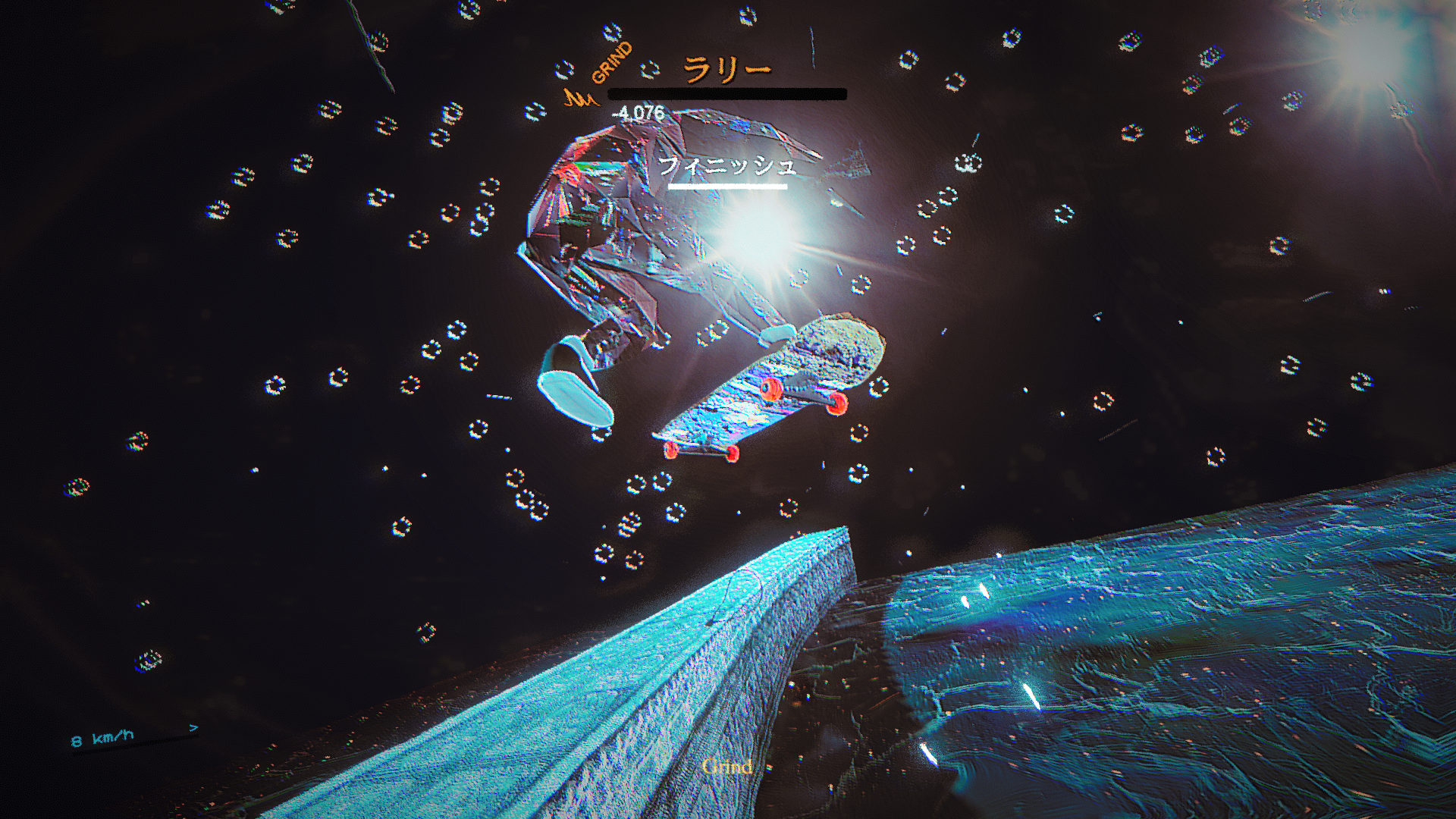

路肩、車止め、手すりなどなどの、現代の都市の部品が地面にちりばめられている。

しかしそれらを支えている空間は、非現実的で、ヴェイパーウェイブっぽい。

実際、あなたが最初に出会うNPCは、古代ギリシャの哲人のトルソだ。

(画像はディスクユニオン・オンラインショップより)

こんな見た目だから、さぞやすばらしいトリックを連発してキメられるのだろうと、早合点してしまう。

しかし、実際にスケートボードを手にして、キャラクターを操作してみると、その手触りのリアリズムに驚かされる。

よほどの斜面でなければ、あんまりスピードも出ない。

そんなに急には曲がれない。

ジャンプもそこまで高くない。

トリックをキメるときのインプットは、ゲーム側がタイミングを指示するので、平地でやるなら簡単だ。

しかし、障害物を飛び越えながらキメようとすると、とたんに難易度が跳ね上がる。

やっているうちに、なぜか、だんだん怖くなってくる。

音楽や演出がおそろしいから、というだけではない。

着地したときの、ガラスの身体の重み。

手すりや縁石にボードを引っかけて、すべっていくときのノイズ。

ハードウィールが地面に食い込む、それぞれの音。

これらが組み合わさることでじつに強固になっている、物質と重力のリアリズムが、あなたが子どものころ、ひどく転んで大怪我をしたときの記憶を呼び覚ます。

それは衝突と転倒、そして痛みへの恐怖だ。

あなたは操作をミスる。

転び、砕け散る。

砕け散るサウンドエフェクトの大きさ、ぐるぐる回転しながら滲んでいくカメラ。

魂が半分入りかけていたキャラクターの身体からの、強制的なコントロールの幽体離脱。

これらはプレイヤーの視聴覚と運動神経に、激しい不快感を与える。

たとえば、任天堂なら、ぜったいに採らない表現だ。

にもかかわらず、このゲームは不快感を採用した。

なぜか。

それこそが、スケートだからだ。

いかにあなたの肉体がガラスでできていようとも、あるいはステージであるストリートが超自然的であろうとも。

本作におけるスケートボードの肌触りだけは、徹底的に、地に足がついている。

つまり、この作品のリアリズムは、ふたつの層を持っている。

見た目は、たしかにヴェイパーウェイブな地獄というメタフィジクス(形而上、超自然)によって飾られてはいる。

しかし、フィジクス(形而下、物理法則)については、現実世界のそれの、忠実な映し鏡なのだ。

むつかしい話ではない。

あなたが、現実で、スケボーをやっている。

身体も温まり、楽しくなってきた。

何度やってもできない、あのトリックに、もういちど挑戦してみよう。

あなたはランプを下り、レールに向かって、猛スピードで疾走する。

そしてトリックをキメようとし、失敗し、おもいきり転び、地面に叩きつけられる。

それこそ、身体が粉々になるくらい「痛い」。

たしかに、ビデオゲームは魔法のメディアだ。

あなたのコントローラーによって操作される、延長された身体には、痛覚がつながっていない。

だからあなたは、ドラゴンの爪に切り裂かれたり、肺を満たす毒の瘴気をすいこんだり、「?」マークのついた箱に頭をぶっつけても、何ともない。

むしろその無責任さ、自由さ、解放された状態こそが、ビデオゲームの快楽だといえる。

しかしそれならば、なぜ本作は、「痛み」などという、誰もが忌避するものを追求したのか。

つめたいゲームデザインの言葉でいえば、脳みその報酬系を刺激するためだ。

プレイヤーの失敗に、視聴覚への懲罰を与えることで、成功したときの快感を増幅させる。

実際、うまくいくと、「脳汁」が出る。

どばどば出る。

コースと、トリックと、音楽とがたまたま一致して、最高の美的瞬間が現れると、もう、悪魔に魂を売ったような快楽だ。

しかし、そんな言い回しでは、つまらないと思った。

だから筆者は、このゲームをプレイしたあと、現実でスケートボードをやりに行った。

現実でスケートボードをやってみた結果

わたしの住んでいる村には、スケートボードのコミュニティがある。

廃校になった小学校の校庭を改装して、コースを作ったのだ。

毎週末、大人も子供も、そこでスケートをやっている。

わたしはここに来て一年ほどになるが、時たま、身体に巨大なギプスをはめているひとと、すれ違うことがある。

ほんとに、何人もいる。都会の比ではない。

一度など、首をまるまる覆うギプスをはめたお兄さんと、村に一軒の居酒屋で、お酒を飲んだ。

どうしたのか、聞いてみたら、

「スケートでやった」

のだという。

そんなわけだから、わたしは、

「スケートというのは、怖いものだなあ」

「あんな大怪我をするリスクを払ってまで、どうして車輪のついた板きれなんかに乗るんだろう」

などと、思うばかりだった。

しかしわたしは、『Skate Story』をやり終えたあと、年越しの宴会で、スケーターのコミュニティに再会した。

そしてわたしは、ことしの正月に、初日の出を拝みながら、生まれてはじめてスケートボードに乗ってみたのである。

ひとことで言うと。

スケボーは、めちゃくちゃ難しい。

自転車の十倍、一輪車の二倍、難しい。

わたしは、二時間かけてやっと、ひとが小走りをするくらいのスピードを出せるようになった。

はじめのうちは、乗り降りするだけで、足がカクカクした。

重心が安定しないのだ。

一時間ばかりやって、どうにかコースの端から端までいけた。

勇気を出して、坂を降りてみた。

歩いているときなら、まったく意にも介さない傾斜の、コンクリートのわずかな質感の違いが、わたしの感覚に刻み込まれた。

ほんとうに、克明に、この地面は、こんな「感じ」がする、とわかった。

なぜ、わかるか?

こけたら、痛いからである。

そんなのはいやだから、必死になって、その地面を知ろうとするのだ。

走っている地面の、わずかな隆起さえも感覚しようとするのだ。

しかし、そんなふうに物を知ろうとしたのは、いつぶりのことだったろう?

そうして、坂道をすべり終えた。

もう、ずいぶん慣れた、という感じがあった。

だからわたしは、警戒心をほんのすこし緩めて、あるプッシュ──片足で地面を蹴ってスピードをあげる動作──を、おろそかにした。

とたん、わたしはすてんと転んだ。

「おおっ!」と、誰かが声をあげた。

痛かった、とても。

だが、そのときわたしは……。

まっさおな正月晴れの空を見上げたまま、静かに笑っていたのである。

なんのために、スケートをするのか

わたしはしばらく、この原稿もそっちのけで、スケートパークに通った。

すると、あらゆる物が、たいへんちがったふうに見えてきた。

つまり、道を歩いているとき、この舗装は走りやすそうだとか。

あの斜面はいけそうだ。あの階段の手すり、あの縁石は、うまいひとならグラインドできそうだ。

そうしているときのボードの感触は、こんなふうだろう。

あそこをああ行って、こう曲がって、ここでジャンプして……。

と、いうふうに、あらゆる事物の質感が、燦然たる実在の重みをたたえて、そこに鎮まっているさまが、見えてきたのだ。

つまり、フィジクスを通じて、メタフィジクスの気配を察知したのだ。

なるほど古代ギリシャ人は、こんなふうに神を視たにちがいない。

そしてわたしはいま、打ち身をいくつかこさえた自分の身体を眺めている。

このままスケートを続ければ、ひどい大怪我をするだろう。

そして、「スケートなんかやらなければよかった」と、後悔することになるだろう。

「スケートなんか大嫌いだ」

「怖くて、痛くて、いいことなんかひとつもない」

「もう、スケートは金輪際、やめよう」

なんのために、スケートをするのか。

何の得にもならない。

大怪我をする。

不快な音をたてる。

良識あるひとびとから鼻つまみにされる、このめいわくで無意味な行いは。

いったい、なんのためなのか。

スリルを求めている? そうだが、違う。

アドレナリンがほしい? そうだが、違う。

新しいトリックをキメたときの達成感? そうだが、違う。

仲間の歓声がうれしい? そうだが、違う。

そして、あらゆる因果の問いかけを追求すれば、

「なぜ生きているのか?」

へと遡行することを悟った作家は、『Skate Story』という作品をもって、この根源の問いに答えた。

スケーターがスケートをするのは、じぶんの魂を取り戻すためだ。

だからかれは、ガラスの身体が何度砕け散ろうとも、はげしい痛みに悶えようとも、ばらばらになった自身の欠片を拾い集め、またスケートボードに手を伸ばすのである。

魔王に奪われた魂は、地獄の最深部にある。

プレイヤーは、ひたすらスケートして、何層もの地獄を下っていく。

ウェルギリウスもびっくりの猛スピードでだ。

冥府を下ったオルフェウスは、うしろを振り返ってはならなかった。

ロトはソドムから逃げるとき、うしろを振り返ってはならなかった。

夜見路を下ったイザナギは、うしろを振り返ってはならなかった。

しかし、スケーターには、その心配はない。

スケーターは、スケートボードに乗っているとき、絶対にうしろを振り返らない。

わたしたちの身体はガラスでできている。

コンクリートよりも脆く、アスファルトよりも繊細なわたしたちの身体は、いつの日か、ばらばらに砕け散るだろう。

にもかかわらず──いや、だからこそ、わたしたちはスケートに乗って、じぶんの魂を取り戻しに行かねばならない。

そうしたことを、『Skate Story』はまったく語っている。