ニュータイプはインターネットの先駆け!?

──面白いので、もう少しアニメの話を聞いていきたいですね。いまグローバリゼーションの話が出ましたが、実はこの本における富野由悠季さん【※】と押井守さんの扱い方が面白くて……どうもインターネット以前にその到来を予感していた、プレ・インターネットの作家として扱っていますよね。

(Image by Dick Thomas Johnson . Licensed under the terms of cc-by-2.0.)

宇野氏:

そう。例えば、富野のニュータイプ【※】という概念はかなり面白くて、まさにインターネットっぽいんだよ。何万キロとか離れてるけど、「む? このプレッシャーは……シャアがきたー!」みたいに感じるわけでしょ。

※ニュータイプ

「ガンダム」シリーズに登場する概念で、広義には新たな人類を指すが、作品ごとに微妙に定義が異なっている。宇宙世紀の設定では、宇宙に進出した人間の中で、新しい環境に対応した一部の人間がニュータイプとして覚醒する。ニュータイプは常人より感知能力や危機回避能力が高く、特異な能力をもつ。『機動戦士ガンダム』の中盤から『機動戦士Ζガンダム』、『機動戦士ガンダムZZ』、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』において、富野由悠季にとっての中心的なテーマとして据えられている。「ニュータイプ」に対して、従来の人間はしばしば「オールドタイプ」と称される。

──あはは。まあ今風に言うと、スマホにTwitterのプッシュ通知が来たようなノリですよね。しかも、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』のアムロとシャアの噛み合ってない会話みたいなのは、日々Twitter上のそこかしこで行われてるという(苦笑)。

宇野氏:

なぜそんな風に見えるかというと、それはニュータイプという概念が、人間の自意識と自意識が物理空間を経由せずに、直に繋がったときに何が起きるかということの思考実験になってるからですよ。そのことで、ガンダムで富野が描いたニュータイプは、ほぼ現代のSNSで起きていることの先取りになってしまった。

|

もちろん、元々は当時のオカルトブームの影響なんだよ。当時の東京でアニメを作るときに、そういう要素が入っていくのは「王道」でもある。

ただ、もう少し世界史に視野を広げると、60年代にマルクス主義が挫折していく中で、先進国では革命の代替物としてのユースカルチャーが広がっていく。それはアメリカ西海岸であれば、例えばエコ思想であり、間違った「禅」の思想であり、ドラッグカルチャーだった。そして、これらはどれも世界を変えることに挫折して、自分自身の内側をハッキングして変えていく思想になっている。

で、戦後日本のオタク文化も、基本的にはこの流れの中にあるんです。社会学者の見田宗介【※】が、この辺りからの時代を「虚構の時代」と呼んでいるけど、富野の「宇宙世紀」なんかは架空の歴史に自足していけばいいという発想があった当時の動きをよく象徴していると思う。

(画像はAmazonより)

──なるほど。まあ実際、宮崎駿さんや高畑勲さんは東映の労働運動で共闘していた若手だし、押井守さんも学生運動をやっていたし……という感じですからね。革命運動の挫折が彼らのアニメーションに影響していたとも言えるんですかね。そしてニュータイプも、そういう「虚構の時代」的なオカルト的な発想の産物だった、と?

宇野氏:

そういう観点で彼らを論じた批評家には大塚英志【※1】がいるけど、そこは彼独自の歴史観なんじゃないかと思う。実際、富野由悠季なんて本人はノンポリと言ってて、むしろ学生時代は体制側だったという話もあるくらいだしね。実際には左翼の影響はほぼなくて、まさにニューエイジ【※2】の影響が大きいと思うけどね。

それに富野由悠季という作家の恐ろしいところは、実のところ今の話の先にある。というのも、彼は自ら初代『ガンダム』で発明した「ニュータイプ」という概念をシミュレーションした結果──「その先には、ディストピアが待っている」というところまで予見してしまったんだよね。

人間同士が空間を超えて直接に自意識同士が触れ合うようになると、基本的にろくなことにはならないというのが実は初代より後の、彼のニュータイプの描き方の歴史ですよ。

※1 大塚英志

1958年生まれの作家、漫画家、批評家、編集者、民俗学者。高校在学中にギャグ漫画家としてデビューするが、漫画家のキャリアには引導を渡し、大学では民俗学を専攻。卒業後は漫画編集者や評論家として幅広く活躍。評論家としては『物語消費論──「ビックリマン」の神話学』(新曜社、1989年)をはじめとするサブカルチャーの分析や、『戦後まんがの表現空間──記号的身体の呪縛』(法藏館、1994年)をはじめとする漫画研究など幅広く活躍。「戦後民主主義」者を自認し政治的な発言も行っている。

※2 ニューエイジ

1960年代に米西海岸で誕生したスピリチュアルな宗教思想。ヒッピーのあいだで広く流行し、物質主義社会に反旗を翻し、超越的存在と交信をする「チャネリング」ができる高次な人間が目指された。ニューエイジムーブメントの具体的な活動は一様ではなく、瞑想、チャネリング、占星術、気功、自然食、セラピーなど様々な形態をとる。

──ニュータイプって、初代のときは何か楽しそうなんですけど、それ以後は単に悩みの種みたいになってますからね(笑)。

宇野氏:

さっき革命への挫折からニューエイジが生まれていく流れの話をしたけど、実はその後の話を言えば、コンピューターカルチャーだけが、そこに根を張りながらも、おそらく彼ら自身の想像さえも超える形で世界を本当に「革命」してしまったんですよ。

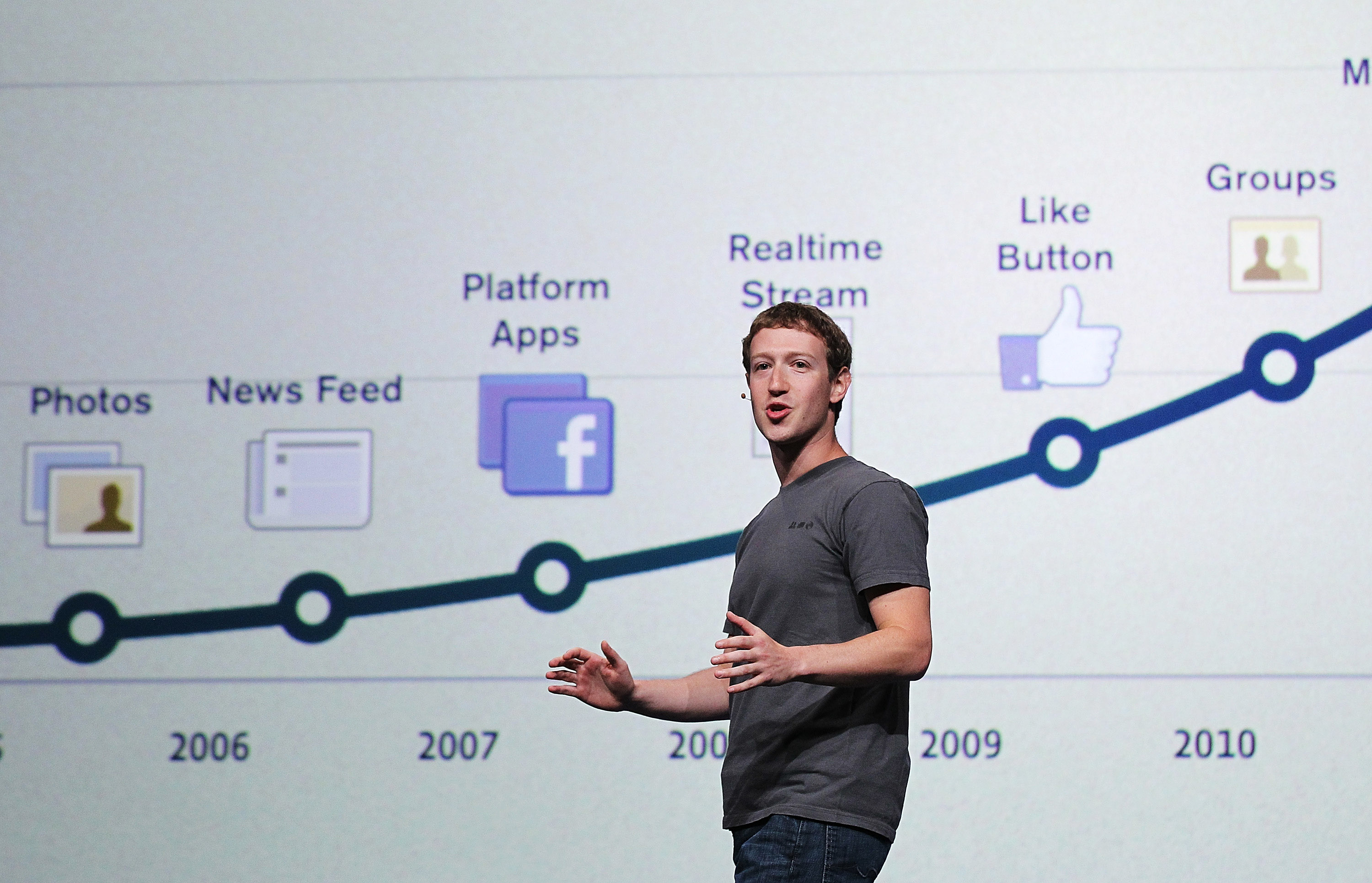

(Photo by Getty Images)

しかもその結果として現在、再びカルチャーのモードは「世界を変える」方に移行してしまった。要は、もはや世の中に野心のある若者は、単にベンチャー企業を起業して、市場という回路を通じて世界を変えようとしていく時代になっている。いわゆるカリフォルニアン・イデオロギー【※1】だね。

でも、そうしてシリコンバレーの企業が生み出したTwitterのようなサービスで起きていることを見れば、富野の絶望が何だったのかもよく分かる。初代『ガンダム』ではロマンチックな和解や友愛のイメージだったニュータイプが、『機動戦士Ζガンダム』【※2】以降は人間の自意識同士が直接繋がると基本的には殺し合いしかしないという思想になっていき、基本的には「それでなんか問題ある?」という世界になってしまう。これこそ、まさに僕らが今インターネットで見ている世界そのものですよ。

(画像はAmazonより)

※1 カリフォルニアン・イデオロギー

1995年にメディア研究者であるR・バーブルックとA・キャメロンが英国のサイバーカルチャー誌「Mute」に発表した同名論文に端緒を発する概念。米西海岸カリフォルニア・シリコンバレーにおける1990年代のネットワーク・テクノロジーの隆盛は、アメリカ主導の新自由主義や、国家を否定するような技術決定論と結びつけて考えるべきと主張した。彼らの研究によると、1960年代に登場する西海岸のヒッピーたちと情報メディアの脱中央集権化を訴えるハッカーたちが、反権威主義という点で共鳴し、インターネット文化の方向性を決定づけたとされる。

──あのニュータイプという概念への屈折は、富野さんがその意味するところを真摯に突き詰めた結果として導かれた結論であったことが、むしろSNSでの僕らの振る舞いで証明された……という感じですね。

宇野氏:

80年代の東京でアニメを作りながら、情報産業がどんどん肥大していく中で彼が予見したものは、明らかにその後に到来する「ネットワークの時代」の悲惨な現実を見抜いていた。これこそが僕は富野由悠季という作家の天才性を、最も如実に表していると思うんですよ。

(画像は機動戦士ガンダム 逆襲のシャアより)

ただね、彼自身が結局は肯定的な想像力を持てなかったことで、ニュータイプが80年代のアニメに取り込まれたニューエイジ的意匠のバリエーションにしかならなかったのも、事実なんですよ。特に『機動戦士Ζガンダム』以降については、そう言わざるを得ないものがあると思う。

それは劇場版三部作、『機動戦士Ζガンダム』、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』という流れにおいて、時代批評的な側面がどんどん失われていってしまった結果だと思う。

「映像の世紀」の先に待ち受ける「ネットワークの時代」を直感的に予見しながらも、その可能性をネガティブではない形で提示する可能性に、本人が挫折してしまった。

──そこで気になっているのは、今回『母性のディストピア』で扱われていない富野さんの小説群なんです。『閃光のハサウェイ』なんて、その挫折を昇華した作品とでも言えるのではないか、と。

宇野氏:

富野の小説も本当は扱いたかったけど、さらに本が分厚くなるからやめた(笑)。

ただ、『閃光のハサウェイ』は重要だと思う。大人になろうとしてなりきれない青臭い主人公が、反政府テロの代表になって“しゃしゃって”みたら結局捕まって処刑される──という話なんだけど、それがそのまま大人になれず死んでゆくニュータイプや、ロボットアニメの不可能性を描くことになっているじゃない。富野はあの小説を書いたとき、「あれ、むしろ滅びの美学的によくね?」という発見があったんだと思う。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』書影

(上、中、下、それぞれAmazonより)

しかも、その結果、ハサウェイの処刑のシーンをじっくり描く、むしろそれしか描かれていないみたいな境地のエンディングになってて。あれがいいんだよね(笑)。それって富野由悠季がその後捨ててしまう路線なんだけど、

──僕もあのエンディングは、凄く好きなんですよ。ラストでオッサンと女の子が、二人で消えていくじゃないですか。

宇野氏:

ハサウェイは神話のなかの神になったんだ……みたいなね。

──あの二人だけがニュータイプが活躍できる組織を立ち上げようとしたわけで、それがその後の歴史の善なる組織になっていくし、それだけが宇宙世紀における善の流れなのだ……と。

宇野氏:

ああいう富野由悠季の露悪性が美学に発展する瞬間があの作品にはあるんだよね。ただ、その可能性は後にも先にも『閃光のハサウェイ』でしか示されなかった。富野由悠季という作家は、すごく豊穣な可能性を持っていながら、それをあまり育てなかった人だと思う。

『パト2』から『攻殻』へのメディア論

──ただ話を戻すと、そんな富野さんの挫折した情報論的な世界観を、さらに突き進めたときに見えた袋小路が、押井守論で書かれていたようにも思うんです。この本を読むと、押井守さん【※】こそ情報社会の問題をアニメーションというメディアで突き詰めた結果、映像メディアの限界に直面してしまった作家……という気もしていて。

(Image by Niccolò Caranti. Licensed under the terms of cc-by-sa-4.0.)

宇野氏:

まず押井守という作家は、高畑勲が切り開いた「アニメこそが究極の映像である」というテーゼに従って何ができるだろう、ということをずっとやってきた人なんだと思う。

さっきも言ったように、人間というのは決して他者の体験を共有することはできないけど、平面に描かれた映像のパースペクティブと虚構の時間で情報を整理すれば、世界を共有することができる。その結果、20世紀が「映像の世紀」になったとき、押井守は映像を用いて人間が「いかに虚構やドグマを介してしか、世界に触れることができないか」みたいな問題を描いてきた。

|

彼にとっては、その象徴が戦後日本における「戦争」の問題なんですよ。我々の豊かな生活もどこか遠い世界の戦争に結びついていて、でもそれに実際に手を触れることはできない。押井守が『機動警察パトレイバー2 the Movie』【※】のような作品で言い続けてきたのは、「常に不可知で絶対的なものがあるはずだと疑い続けながら、私たちは偽物の平和を守らなきゃいけない」みたいな話だよね。

(画像はAmazonより)

──それって実は、江藤淳だとか三島由紀夫だとかの、戦後の文学者が格闘してきたテーマでもありますよね。

宇野氏:

ところが押井守は映像作家だから、そういう彼の哲学を支えていた他者論が20世紀という「映像の世紀」の情報環境と見事に結びついてしまい、映像についての彼のメタな考察はそのまま優れた近代社会論として成立してしまった。

だからこそ、押井守の『パトレイバー2』という作品は、彼の戦争論であると同時に映像論になっている。

最初の方で、20世紀という時代はヒットラーのようなファシストがラジオや映画をプロパガンダに使って第二次世界大戦が起こり、今度は冷戦時代になるとテレビによって各国で安定した統治が行われた時代でもあるという話をしたじゃない。

『パトレイバー2』は戦争とテレビを徹底的に結びつけて描くことで、そんな「映像の世紀」の臨界点に到達した作品だと言っていいと思う。

──ただ、この本で指摘されていて「なるほど」と思ったのですが、その後『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』【※】のような作品で現実を「映像」のメタファーで捉えるのを離れ、インターネット社会を描く路線に接近し始めた途端に、確かに押井守さんの世界はどんどん閉塞していくじゃないですか。

宇野氏:

押井守が『攻殻機動隊』で描こうとしたのは、実は今のソーシャルメディアみたいなものではなくて、もっと言語の媒介を挟まずに人間と人間が直接繋がるような、どちらかというとこれから来るべきインターネットの世界に近いものなんだよね。

(画像は『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』特別価格Blu-ray 発売告知PVより)

で、彼はその結果として「個人のアイデンティティが融解していくだろう」という、まあありがちではあるけれど説得的なビジョンを、彼なりの解釈で描いて大ヒットしていく。

──そこも面白いところで、いわば富野さんがニュータイプで「自意識の衝突」による地獄を描いたのに対して、むしろ押井さんは「自意識の融合」のイメージを描いているんですよね。

宇野氏:

「さて、どこへ行こうかしら。ネットは広大だわ」というフレーズが有名だけど、確かに押井守は自覚的にネットワークの世紀に対応しようとした人ではあった。ただ、そのときに彼が描こうとしたものは、もはや定義的に映像では描けないものになっていたのも事実なんだよね。

それがハッキリしたのが、『攻殻機動隊』で新しい世界の幕開けを描いた後、『イノセンス』【※】でその新しい世界における実存を描こうとしたときだった。

(画像はAmazonより)

端的に言うと、押井は描くべきことがなにもなくなっちゃった。

「映像の世紀」に留まっているトグサ【※1】はまだ人間の世界を信じてるけど、「ネットワークの世紀」を生きているバトー【※2】はもう非人間の世界に生きている。この映画の言葉で言えば「人形」だね。素子【※3】という守護天使に守られていれば、つまりインターネットで見たい現実だけ見てカジュアルな承認をゲットできていれば、あとはもう犬の頭をなでて銃器を磨いてれば幸せです……みたいな感じになっていて、他者との出会いを通した人間としての成熟が必要なくなっている。

※1 トグサ

「攻殻機動隊」シリーズに登場する人物。草薙素子らとともに「公安9課」に所属する。“電脳化”は済ませているものの、シリーズの途中まで義体化はしておらず、他の公安9課の主要メンバーとは違い、肉体はほとんど生身の人間のままであったことが特徴的。

※2 バトー

「攻殻機動隊」シリーズに登場する人物。草薙素子らとともに「公安9課」に所属する。ほぼ全身を義体化しており、戦闘・電脳戦ともに高い能力を発揮する。宇野氏が言及している『イノセンス』は、バトーを主人公とした作品。

※3 素子

草薙素子。「攻殻機動隊」シリーズにおける主人公的存在で、公安9課の実質的なリーダー。幼少期よりほぼ全身を義体化しており、戦闘・電脳戦において、作中最強クラスの実力を誇っている。またハッキングにおいても突出した才能を発揮しており、作中ではバトーの視覚を、本人に気付かれずにハックしたことも。

──一つの結論だという気もしますし、結構この世界観を共有している人も多い気もしますけど、なんかもやもやします(笑)。

宇野氏:

そういう意味では、最近出た『身体のリアル』という対談本が面白いんだよ。対談相手は最上和子という40歳すぎて舞踏家になった押井守の姉なんだけど、そこで押井が言ってることは、僕からすればたった一つ──「身体と言語は別なんだ」ということ。

(画像はAmazonより)

言語というものは究極的には物事を区別するために切断するものであり、「〜〜ではない」ということを言うためのものである。でも、身体というものは接続的で、肯定的なものである。この本の中で、最上さんは「身体は肯定する」という言い方をよくしてるんだよね。

──それって、まさに富野さんのニュータイプが、言葉だけが相手に届くことで互いに殺し合う地獄になった一方で、押井さんが今なら「IoH」【※】なんて言われるイメージで描いた世界が、自意識が融和していく世界になったということそのものですよね。

※IoH

Internet of Human(ヒトのインターネット)の頭文字をとった言葉。IoT(Internet of Things/モノのインターネット)とセットで語られることが多い。IoTとは、パソコン以外のモノにもセンサーなどを持たせ、インターネットに繋ぐことでさまざまな機能を実現しようという考え。IoHではこのIoTを発展させ、ヒトの身体情報もインターネットに繋いで活用しようとする。押井守氏の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』では、“電脳化”した脳を直接インターネットのようなものに繋ぎ、様々な情報をリアルタイムで検索・共有可能な世界が描かれている。

宇野氏:

ただ、この二つはまったく別の原理だから、身体を言語では表現できないし、言語を身体で表現することもできない。そのことを二人は話し続けていて、その対談ではアニメを言語の方に属するものとしている。

ただ、それでも押井守は『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』【※】以降、頑張って身体を描こうとしているらしくて、あの作品を自分では「なかなか上手くできた」とか言っているんだけど……。

(画像はスカイ・クロラ The Sky Crawlersより)

──この本の押井論では、かなり痛烈に批判していますよね。

宇野氏:

そうなんだよ(笑)。そもそも、その対談本で本人自身がアニメで身体を描くのは、原理的に無理だと言ってるようなものだからね。

『スカイ・クロラ』って、最後に主人公が「日常というのはちょっとした変化があるもので、変わりのない日常はない」みたいな結論に到達して、それをヒロインにセリフで長々と説教するんだけど、それが90分の映画の88分目くらいで出てくるのね(笑)。

しかも最初の80分くらい、それはほとんどしっかり描かれていないに等しい。もはや脚本的にも演出的にも技術的にもまったく説得力がないし、そもそも日常の中に超越性を見い出すんだったら、別にティーチャー【※】と対決して父殺しに挑戦しなくてもいいじゃん、とツッコまざるを得ない。

押井守に完全な編集権がなかった作品らしいので、彼にとっては不本意な内容だったのかもしれないけれど、完全に破綻しているよね。

※ティーチャー

「キルドレ」ではない、「大人の男」のパイロット。「ティーチャー」とは彼のコールサインで、顔も本名も明かされていない。作中では絶対に倒せない無敵の存在として描かれるが、映画のラストで主人公はティーチャーの撃墜を試みる。

──ただ、もはや富野さんが夢見たニュータイプはTwitterの地獄と化したリプライ欄みたいになり、それでも押井さんが挑んだインターネット時代の物語も、端的に映画の形式では描くのに困難があり……で、もはや映像という表現そのものの限界が露呈しているという感じですよね。

宇野氏:

そもそもインターネットが登場した世界では、押井が映像で語ってきたような「絶対的に触れられない現実」なんて、基本的にはもうないからね。

別にアイドルにDMを送ること自体は誰でもできるし、捕まると思うけど安倍晋三の家に凸ることもできるし、明日ISIS【※】に応募することも簡単なわけだよ。

「戦線から遠のくと楽観主義が現実にとって替わる」と言ったのは『パトレイバー2』の後藤隊長だけど──もはや戦線なんて、そもそもないんだよ。ロンドンやパリのど真ん中で、しょっちゅうテロが起きているわけだから。

※ISIS

“Islamic State of Iraq and Syria”(イラクとシリアのイスラム国)の略称。イラクとシリアで活動するイスラム過激派組織。ISISのほかにIS(Islamic State)、ISIL(Islamic State in Iraq and the Levant)、ダーイシュ(アラビア語での略称)、イスラム国などと呼ばれる。シリア・アラブ共和国北部の都市ラッカを首都として国家樹立を宣言しているが、外交関係で国家の承認を行った国家はない(2017年12月現在)。

──戦争における前線/後方みたいな話が無意味になって、ある意味では世界中のどこでも一瞬にして戦争に巻き込まれることさえ可能になったわけですよね。しかも、その光景はテレビのようなマスメディアなんて介さずに、誰もがスマホでYouTubeでリアルタイム配信できちゃうという。

宇野氏:

もちろん、押井守は頭がいいから、そういう新しい世界が始まっていることは分かってる。でも常にその予感は描いてきたのだけど、結局のところ具体像は描けなかった。

(画像はAmazonより)

だから『アヴァロン』では、アッシュがゴーストを撃ったあとにどうなったかは分からない。あるいは『攻殻機動隊』の最後に「さてどこへ行こうかしらね、ネットは広大だわ」と言ったあと、『イノセンス』では素子の話ではなくてバトーという残された人間の話しかできない。

押井守は本当に劇映画というものの可能性を絞り尽くした才能であるが故に、いま描くべきものが何かを分かっている一方で、それが映像ではもはや描けないことにも気づいている──そういうジレンマにぶつかってしまった。

|

デジタルゲームは戦後サブカルチャーにどう位置づけられるか?

──なるほど。ここで、そろそろゲームの話に行きたいと思うんです。

というのも、この本では宮崎駿論、富野論、押井守論で彼らの「挫折」が語られた後に、現代のコンピュータ文化がもたらした世界観についての議論が一気に始まり、彼らの表現をその新しい世界でどう引き継ぐかという話になりますよね。

そのときに宇野さんが「政治と文学」から「市場とゲーム」へ……という言い方をしているのが面白かったんです。本の中でゲームはほぼ論じられてないですが、実は戦後サブカルチャーの終わりとともに台頭してくるものとして、宇野さんは「ゲーム」のイメージを持ってるんじゃないかと思うんですよ。

宇野氏:

そもそも20世紀の人類が、映画こそ究極の総合芸術だと思っていたところに、コンピューターゲームというものが現れて、観客ではなくプレイヤーとして表現に介入できることに驚いた歴史があるわけだよね。

──まさに先程の押井守さんの映像論を思い浮かべると分かりやすいですが、「触れる」ことができて世界に介入できちゃうのは、新鮮な体験ですよね。総合芸術として、思わぬところから新しい軸を足してしまったという。

宇野氏:

ただね……ここからゲームの話をする前に一つ言っておくと、僕はそんなにゲームには思い入れがないんだよ(苦笑)。

例えば、僕はRPGにハマれなかった。小学生の頃にMSXの『ハイドライド』なんかは楽しくプレイしたんだけど、『ドラゴンクエスト』が全然ダメだった。

(画像:編集部撮影)

敷かれたレールの上を走ってる気がしたし、「勇者なんて職業じゃねえだろ」みたいなツッコミもあったし、何よりシナリオが子供だましに見えて……魔王を倒さなきゃいけないのに、王様が勇者を一人で送り出すとか頭おかしいじゃない。「本気でやるなら軍隊作れよ」って(笑)。

──まあ(笑)。でも、MSXとか『ハイドライド』なんて言葉が登場してますが、結構パソコンゲームはやってるんですかね。

宇野氏:

友だちがMSXを持っていて、そのお兄さんがPC-98【※1】を持っていて、三國志シリーズが遊べたんだよね。そのせいもあってシュミレーションゲームの方が好きだったね。もちろん「信長の野望」も「大戦略」も通過して、ファミコンではナムコの「キングオブキングス」もやったし、ガンダムが好きだったので「カプセル戦記」もやったけど……結局ガンダムで本当に好きだったのは『機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオン独立戦争記』かな。

(画像はPlayStation公式サイトより)

あと、大学時代には『仮面ライダーヴァルゴ』とか『ブギーポップ・クロスロード』みたいなSRC【※2】の作品もかなり遊んだ。あれは“スパロボツクール”みたいなフリーウェアのツールで、実は思想的にも影響を受けてはいる。

他にも格ゲーが流行ったときに2年くらい『THE KING OF FIGHTERS』にハマったり、チュンソフトの『街~運命の交差点~』が好きで大学ノート9冊分くらいのオリジナルシナリオを浪人中に書いたり、RPGツクールにハマって『石原の野望』というゲームを作ったり(笑)……というのはあるんだけど、基本的には個人の趣味としては、シミュレーションゲームが圧倒的に好きだった人間だと思う。

(画像はPlayStation公式サイトより)

ちなみに、一番やり込んだのは『三國志VII』ね。これについては、大学生の頃にある時期は1日1回オリジナル武将でクリアをやってて、最終的にはオリジナル勢力をどんどん育てて、さんざん歴史に介入したあとで、「委任」のコマンドを押して、その勢力を放置してプレイするのを楽しんでた。あれは言葉の正しい意味でのシミュレーションゲームだったと思う(笑)。

(画像はPlayStation公式サイトより)

※1 PC-98

日本電気(NEC)が開発及び販売を行った16ビットパーソナルコンピュータの製品群「PC-9800」シリーズのこと。初代機の『PC-9801』は1982年に販売された。主にビジネス向けをターゲットとしていたが、商用ゲームやフリーゲームが多数登場し、1990年代に広く人気を博した。当時の価格はおよそ40万から50万円と高価であり、「PC-98」を所有していることはそれだけで一種のステータスとなっていた。

※2 SRC

Simulation RPG Constructionの略称で、1997年に登場したWindows用のフリーウェアを指す。「スーパーロボット大戦」のようなシミュレーションRPGを製作、プレイする事が出来る。

──「思い入れがない」と言いながら、それだけゲームの話題が出てくるのは、さすが「ゲーマー世代」だな……と思いました(笑)。ただ、サブカルチャー全般を扱う批評家・宇野常寛としては、どうなんでしょう。ああいった日本のゲームを今どう捉えていますか?

宇野氏:

いわゆる「コンピューターゲーム」という話で言えば、結局は半ば「モニターを見るもの」ではあるんだよね。実のところ、現状のゲームは広義には映像圏の中にあって、「映像の世紀」の重力に引かれたものであるのは否めないと思う。

だから、多くのデジタルゲームはインタラクティブでこそあるけれども、21世紀の表現として見たときには、いまだネットワークとして解放されていなくて、まだまだ閉鎖的なところに留まっていると言えるんじゃないかな。

もちろん、オンラインゲームとかもあるけど、あれも言ってしまえば擬似的な解放にしかなっていないからね。現状のゲームは20世紀という「映像の世紀」と、21世紀という「ネットワークの世紀」を架橋する特殊な存在という感じじゃないかと思う。

──実際、ゲームの表現力が上がるにつれて、それこそFFの坂口博信さんのようなクリエイターは映画を作りたい欲望を剥き出しにしていったし、今や洋ゲーはハリウッドの人材を入れて豪勢なムービーを作っています。この本の世界観からすれば「退行」かもしれないですが、コンシューマーゲームの歴史には、やはり映画に接近したいという流れが明らかにあるんですよね。

宇野氏:

以前、僕が自主出版している「PLANETS」という雑誌で、僕と中川大地【※1】、井上明人【※2】、そして濱野智史【※3】の4人が中心になって、ゲーム特集を組んだことがあるんですよ。

(画像はAmazonより)

そのときに、ゲームというのは最初は認知科学的な「人間とシステムの対峙」による快楽発生装置だったのが、だんだん「物語の器」として発見されていく歴史があるという話になった。それが世紀の変わり目あたりでインターネットと融合し、現実の人間たちのコミュニケーションを乱数供給源として用いるタイプのゲームが台頭する──つまりネットワーク化したのだ、と。

特にあの80年代~90年代にゲームが盛り上がっていったとき、実はゲームは当時のアニメが取りこぼしてしまった欲望の巨大な受け皿となっていて、そこに変なものがいっぱい集まったのはあると思うんだよ。

※1 中川大地

1974年生まれの文筆家、編集者。宇野常寛氏が主宰するPLANETSの副編集長。アニメ、ゲーム、都市論などを主題に取り上げた評論を執筆。これまでに『東京スカイツリー論』(光文社、2012年)、『現代ゲーム全史−−文明の遊戯史観から』(早川書房、2016年)を上梓。

※2 井上明人

1980年生まれのゲーム研究者。現在は立命館大学、関西大学で教壇に立っている。著書に『ゲーミフィケーション―〈ゲーム〉がビジネスを変える』(NHK出版、2012年)などがある。2017年12月現在、宇野常寛氏主宰のPLANETSのメールマガジンにて『中心をもたない、現象としてのゲームについて』を連載中。

※3 濱野智史

1980年生まれの社会学者、批評家。インターネットコミュニティ研究を手がけ、プラットフォームのアーキテクチャ論を展開する。「N次創作」といった造語を生み出す。著作に『アーキテクチャの生態系 情報環境はいかに設計されてきたか』(NTT出版、2008年)、『前田敦子はキリストを超えた: 〈宗教〉としてのAKB48』(ちくま新書、2012年)がある。

──実際、この本で取り上げられたアニメを見て育った世代から、実は80年代~90年代の日本のゲームクリエイターたちが生まれているんですよね。

例えば、まさにゲームに物語を持ち込んだ先駆者として『ゼビウス』の遠藤雅伸さんがいますけど、彼なんて取材中に「ゼビが地中から見つかるのは、イデオンの影響だ」と言われました(笑)。

宇野氏:

それ、イイ話だね(笑)。

そういう意味では、現代でそこから来る問題に最もぶちあたってるのが、やはり小島秀夫【※1】なんじゃないかな。

僕自身はあまり「メタルギア」【※2】の良いプレイヤーではないんだけど、国内では不当に評価が低いと思っているし。

※1 小島秀夫……1963年生まれのゲームクリエイター。「メタルギア」シリーズの生みの親として知られる。大学卒業後にコナミ(当時)に入社し、さまざまな制約のもとMSX用の『メタルギア』(1987年)を発案・制作。その後は「メタルギア」シリーズ続編や、『スナッチャー』(1988年)、『ポリスノーツ』(1994年)などを手がける。コナミデジタルエンタテインメントの役員などを歴任した後、2015年に退社し、新会社「コジマプロダクション」を設立。

※2 メタルギア……コナミデジタルエンタテインメントに入社まもない小島秀夫によって製作された『メタルギア』(1987年、MSX2用ソフト)に端緒をもつ有名アクションアドベンチャーシリーズ。「敵を倒して進むのではなく、いかに敵に見つからないように進むか」という、今日のステルスアクションゲームのスタイルを確立した作品である。

(画像はそれぞれGetty Images、『METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES』公式サイトより)

──小島監督は、まさに映画業界に行きたかったのに、挫折してゲーム業界に来た人ですね。

宇野氏:

小島秀夫という人が面白いのは、正しく「対ハリウッド」の意識を前面化できている、とても希有な日本人クリエイターであることなんだよ。そして、これは戦後日本のアニメーションが上手くやれなかったことでもある。

実のところ、小島監督がある種の仮想敵にしているハリウッドって、『雨に唄えば』【※1】みたいな「対ブロードウェイ」の物語をつくり続けていて、いまだに『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』【※2】みたいな映画を作っちゃうような場所なわけ。

そういうハリウッドのあり方に、日本発の視点から切り込んでいく可能性を本当はアニメは持っていたはずなんだけど、結局はハリウッドの産んだ「奇形児」みたいになっていった。

※2 バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)……2014年公開の米ドラマ映画。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督作品。マイケル・キートン扮する主人公は、かつてスーパーヒーローを演じハリウッドで脚光を浴びたが、齢60を迎えて仕事も家庭も落ち目にあった。そんな中、みずから演出・主演をつとめる舞台でブロードウェイ進出を試みる。アカデミー賞作品賞のほか、数多くの賞を受賞した。画像はDVD版『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』パッケージ。

(画像はそれぞれAmazonより)

でもさ、そもそも本当は日本がハリウッドと真っ正面から闘うためには、映像ではなくて全く別の新しいジャンルで勝負するべきだったという言い方もできて、かえって小島監督はゲーム業界に来たことによってハリウッドに正しく勝負を挑めている気がするんだよ。

──実際、小島監督はその好例ですけど、そもそも今の日本のコンテンツ産業でハリウッドの連中と同じスケール感で、ワールドワイドな戦略を立てて勝負できてる人材がいるのは、やはりゲーム産業になってくると思うんです。

宇野氏:

ただ、小島監督自身は、「映像作家」と「ゲーム作家」としての自分が、常に分裂している印象はある。

|

映画のようなゲームを作りたいと言っても、やっぱり映画は物語が決まってて、プレイヤーの自由度が担保されればされるほど、物語の決定性は損なわれてしまう。しかも、映画は終わらなきゃいけないけど、ゲームは半ば終わらないことを要求されるジャンルでもある。

ただ、そういう衝突の中にこそ彼の作家性があるとも言えて、まあ明らかに「メタルギア」のファンって、そうした小島さんの分裂や混乱みたいなものを愛してるとは思うんだけどね。

──本当は、映画とゲームの完全な融合をしたかったのかな……と思うんです。メタルギアシリーズの最後になった『メタルギアソリッドV』ですべての動きを映画のようにドラマティックにするみたいなことを考えていたという噂も聞きますし、その前編にあたる『グラウンド・ゼロズ』という作品では、きゅっと箱庭にしたこともあって映画のような体験が多く設計されていました。本当は彼はあれをオープンワールドで実現したかったんだろうな、と

宇野氏:

なるほどね。

ただ、もう一つ思うのは、日本のゲームクリエイターの場合は映画というよりアニメみたいなゲームをつくりたい連中の方が多くて、そういう欲望はむしろギャルゲーを作りたい連中なんかに受け継がれていったんだと思うよ。

だって、現実の日本のアニメオタクが求めているのって、要するにキャラクターという疑似人格が永遠に生きられる箱庭のような場所を作ることだから。小島秀夫の目指すような「終わりのある」劇映画の疑似空間みたいなものは、そもそもアニメの消費者たちは必要としていないんだよ。

「他人の物語」から「自分の物語」へ

──ただ、ここまでの話って、かなりの部分コンシューマーゲームの話であって、やはりこの本で言うところの「映像の世紀」から「ネットワークの世紀」に向かう中で、コンシューマー以外も含めたゲームはどう位置づけられるのかなと思うんです。

宇野氏:

一つ象徴的な話をすると、僕は『高機動幻想ガンパレード・マーチ』【※】にハマれなかったんですよ。

(画像はGunparade March公式サイトより)

それは発売されてから既に2年くらい経ってたのもあるけど、そもそも当時の僕はケーブルテレビが引いてある下宿に住んでいて、インターネットし放題だったんだよね。そのときに、身も蓋もなく「このゲームのAIより、ブラウザで生の人間相手にチャットしてる方が楽しいな」と思っちゃったんだよね。

もちろん、パソコンでもこんなゲームはなかなかないのに、プレステで実際に生きているような行動を取るキャラクターが出てくること自体は凄いと思ったんだけど……。

──要は人間の方が、当時のAIよりは面白かったということですよね。

宇野氏:

そうだし、根本的には当時のコンピューティングパワーの限界だよね。

そういう意味では、今は次のフェイズになっていて、もはや大抵の人間は概して凡庸な人間だというのがSNSでバレてしまって(笑)、むしろ将来的にはコンピュータの発展の中でゲームAIの方が遊び相手として多様性を担保できていくんじゃないか……という期待が出てきた地点にいるんだとは思う。

ただ、この話で言いたかったのは、ゲームというのが「プレ・インターネットの娯楽」だったという事実なんだよ。今や我々のソーシャルな関係性が可視化されて操作可能になった中で、インターネットはそのソーシャル性を乱数として取り込んでいく「広義のゲーム」みたいになっていて、もはや多くの人はコンピューターゲームよりもTwitterやInstagramを遊んでいるわけじゃない。

──なるほど。言い換えればインターネットの登場で、誰もが現実世界における、ある種のゲームプレイヤーになることができる時代が来てしまった……という感じですかね。

宇野氏:

そういう意味では、実は現代のエンターテイメントが急速に「他人の物語」から「自分の物語」を楽しむ方向へと舵を切ってるんですよ。

──「他人の物語」から「自分の物語」へ……ですか。

宇野氏:

エンターテイメントは長らく、映画にしてもアニメにしても、あるいは小説にしても音楽にしても、基本的に「他人の物語」への感情移入だったんだよ。

文化史的には、おそらく活版印刷から映像の世紀に至るまでの時代の現象になると思うのだけど、「他人の物語」を享受することによって個人の内面が醸成され、そこから生まれた共同幻想から社会というものが形成されていった時代があった。

──マクルーハンの『グーテンベルクの銀河系』や、アンダーソンの『想像の共同体』なんかの議論ですよね。メディアが生み出す共同幻想が、国民国家のような大規模コミュニティの形成に大きく関わっていくという。つまりは、そんな「数百年単位」でのモードが、いま終わりを迎えているという話でしょうか?

宇野氏:

インターネットが登場して、個人が発信能力を持つようになると、状況は大きく変わるからね。

(画像はそれぞれAmazonより)

たぶん、いまの人間は「自分の物語」を他人に共有させることが、簡単になったことに気づきはじめているんだよ。すると、人間はハッキリ言って、他人の物語に感情移入するよりも、自分の物語を語る方が気持ちいい動物だからね。それがどんなに凡庸な物語であっても、「自分の物語」を他人に語ることに時間を割き始めてしまう。

要は「この休日はホリエモンのセミナーに行ってきました!」とFacebookで報告して、みんなから「いいね!」を100個もらう「自分の物語」を発信する方が、ずっとアニメを見るより気持ちいいということだよね(笑)。

実際に僕自身も『母性のディストピア』のような本を書く人間でありながら、急速に小説や映画のような虚構に割く時間は減り始めている。そういう中で、今やエンターテイメント産業全体が、この手の「自分の物語」の発信をサポートする広義のイベント化に振り切り始めている現実がある。

スポーツもボランティアもツーリズムもそうで、究極にはライフスタイル、生活そのものがエンタメ化していく流れにあるんですよ。

──ああ……その話には納得感がありますね。というのは先日、堀井雄二さんのインタビューをさせていただいたのですが、彼は「最近、みんなが勇者になりたがっている」と言ってたんですよ。これなんて、まさに「自分の物語」の時代の到来を、彼なりの言葉で表現しているのかなと思いました。

宇野氏:

RPGが苦手だと言ったけど、『ドラゴンクエスト』の自分の名前を入れるシステムは、当時から凄く気になってるんだよね。あれは後発の「FF」に比べると、明らかに「自分の物語」の発想だと思う。

──ああ、でもそれは逆だと思います。堀井雄二さんは当時『Wizardry』【※1】をプレイして、ほとんどの日本人はプレイの目的を自分で設定できないだろうと思って、作者がストーリーをある程度与える方向にしたと言っていたんですね。つまりはドラクエって、「自分の物語」を自ら設計しろという発想の『Wizardry』に対して、まさに勇者による「他人の物語」のストーリーを導入することで人口に膾炙させた作品なんです。後発の作品が、その路線を更に拡大していったという感じですね。

宇野氏:

それってつまり、ジョン・ハンケ【※2】が最初に『Ingress』【※3】をつくったときに、都市部のインテリしかやらない現実にぶつかったから、その後大衆を巻き込むためにポケモンを使ったみたいな話だよね(笑)。

(画像はApp Storeより)

※1 Wizardry

1981年にAppleII用ソフトとして米サーテック社から発売された、一人称視点でダンジョンを探索するRPG。最深部に潜むボスを倒すため、さまざまな職業から最大6人のパーティを編み、戦闘で得られる経験値によって各キャラクターを成長させることになる。ダンジョン内で得られる正体不明のアイテムは鑑定し、武器や便利なアイテムとして携行しつつ冒険を進める。日本では『ドラゴンクエスト』(1986年)など、最初期のファミコンRPGに多大な影響を与えていることは有名。日本語版は1985年にアスキー(当時)から販売された。

※2 ジョン・ハンケ

1967年生まれの起業家。『Ingress』や『ポケモンGO』で知られるナイアンティック社のCEOであり、その設立者である。

──確かに、そうかもしれません(笑)。明白に初期のドラクエには、『Wizardry』のようなRPGを理想として啓蒙していく発想がありますから。ただ、30年前にそういう「他人の物語」を導入する決断を下した堀井雄二さんが、ここに来て「みんなが勇者になりたがっている」と言い始めた。そのくらいには、状況が変わり始めているのかな……とも思います。

宇野氏:

そもそも最初の方で話したコンシューマーゲームの話も、僕には「映像の世紀」の全盛期だった時代に向けた市場への適応だとしか思えないんですよ。

実際のところ、その後の日本のゲーム史では、「ポケモン」や「モンスターハンター」のような作品が人気を博して、いわばどんどん「自分の物語」を楽しむ方向に近づいていったという認識がある。そして今やジョン・ハンケが『Ingress』や『ポケモンGO』を出して、世界中にプレイヤーを獲得していく状況があるわけでしょう。

|