評論家・宇野常寛氏(@wakusei2nd)の新著『母性のディストピア』が話題を呼んでいる。

(画像はPLANETS/第二次惑星開発委員会より)

情報番組「スッキリ!」のコメンテーターや政治番組への出演など、最近はテレビで見かけることも多かった氏だが、元々はゲームを含む様々なサブカルチャーを横断する鋭い批評活動で脚光を浴びた書き手でもある。

そんな氏の久々の新著は、宮崎駿、富野由悠季、押井守といった戦後アニメーションの巨匠たちに対して、いわば通常の文芸批評が三島由紀夫や村上春樹にやるようにして、作品読解から社会批評へと繋げていくもの。江藤淳や吉本隆明などの「正統派」の文芸批評の成果を下敷きに、「政治と文学」の観点から戦後アニメーションを論じてみせた非常に野心的な内容だ。

ところが、そんなアニメーションを論じた本が、終盤になると大きく変わってくる。現代の「政治と文学」に相当するものとして「市場とゲーム」という言葉が登場する。そして、そんな現代を代表するコンテンツとして『ポケモンGO』が論じられ始めるのだ……!

そもそもを言えば、電ファミの様々なインタビュー取材で見えてきた事実に、黎明期のゲーム産業に漫画編集者やアニメーターのような人材が流れ込んでいたというのもある。ゲームもまた、戦後サブカルチャーの産み落とした子供の一人なのだ。

……というわけで今回は、そんな宇野常寛氏に戦後アニメーションの巨匠たちの「挫折」の歴史を聞きながら、その先に登場した「ゲーム」というジャンルがどんな風に文化史に位置づけられ、21世紀の社会でどんなポテンシャルを秘めているのかを聞いてみた。

それでは、しばし普段とは少々違った角度から、ゲームというジャンルを眺めてみよう。

なぜアニメから戦後日本が見えるのか

──今回の取材は、『母性のディストピア』で日本のアニメーション史を追うことで描かれた「戦後サブカルチャー」の問題を聞くことで、ゲームについて考え直してみたいんです。ただ、そもそもこの本で、アニメーションという分野を論じた理由は何だったのでしょうか。

宇野常寛氏(以下、宇野氏):

日本の戦後、特に20世紀の終わりの30~40年の文化を語る上で、最良なのがアニメーションだったんですよ。

そもそも20世紀は「映像の世紀」なわけじゃない? もっと言ってしまえば「劇映画の世紀」だった。19世紀が文学の世紀であったのと同じような意味でね。

──なるほど。例えば、トルストイやバルザックのような総合小説が19世紀の社会を象徴していたように、劇映画やTV番組のような「映像」が20世紀の社会を象徴していたというのは、まさにNHKのドキュメンタリー『映像の世紀』なんかを見ても明らかですよね。

宇野氏:

しかも、「映像」は、20世紀の人類が巨大な社会を運営することさえ可能にしたものでもあった。なにせ映像は文字や音声、絵画などと比べて、飛躍的に「楽」に受容できてしまう。その結果、20世紀という時代は、ヒットラーのようなファシストがラジオや映画をプロパガンダに使って第二次世界大戦が起こり、今度は冷戦時代になるとテレビによって各国で安定した統治が行われた時代になった。

(画像はTriumph des Willens (1935) – Triumph of the Willより)

そして、それまで2000年近くの間、せいぜい聖書くらいしかグローバルコンテンツはなかったところに、一年に何十本も世界中に公開されるハリウッドの大作映画が登場するようになっていくわけです。

ところが、そこで日本では面白いことに、第二次世界大戦後にアニメーションが大きく台頭してしまったんですよ。

──実写映画が「覇権ジャンル」だった20世紀に、なぜか日本ではガンダムやジブリのようなアニメーション文化が大きく発達してしまった、と。まさに「ガラパゴス」な日本文化の面目躍如という感じでしょうか。

宇野氏:

この本の最初の方で、僕は「日本車」の話をしているんです。

というのは、20世紀は「映像の世紀」であると同時に「自動車の世紀」なんですよ。自動車というのは20世紀にアメリカから普及したのだけど、この自動車によって「個人」の移動能力が大きく拡大した。それまでの長距離移動が主に船と鉄道のような公的機関が担っていたところに、個人がプライベートに移動する範囲を一気に広げたんです。

言わばこの二つは社会の規模が大きくなって、バラバラになった人々を繋げる必要が出てきたときに、プライベートとパブリックの両面から人々をサポートしたものだったといえる。

(画像はWikipediaより)

その意味で「戦後アニメーション」と対になるものが、まさに「日本車」なんですね。

ともに20世紀を代表する北米製品の完コピから始まったのだけど、日本に輸入されるやいなや全く違う発展を遂げて、国際的な価値を帯びていった。しかも、その変化が「運用方法」の違いみたいなところから発している点でも似ている。自動車の場合は「かんばん方式」【※】のような作り方だし、アニメの場合は「リミテッドアニメーション」のような作り方。そういう日本に特有の条件から生まれた手法が、この辺の差異を生み出したところにあるんですよ。

※ かんばん方式

トヨタ自動車が独自に開発した生産・管理方式。工程間や納入業者との間でやり取りされる、部品名や数量が書かれたカードが「かんばん」と呼ばれる。「かんばん」を各工程の間に流通させ、それによって生産量を管理することで、必要な部品や品物を必要な量だけ生産することが可能となった。

──その話って、日本のゲーム業界にも通じる話ではありますね。こちらも米国からの輸入に始まって20世紀末に巨大化した産業ですが、やはりその違いとしてよく挙がるのが日米の制作体制の差です。まさに今年のゼルダ新作なんかは、そういう日本的な体制の良さがいい具合に転がった事例でした。

まさに今日はこんな風に、戦後日本のサブカルチャーの話を聞きながら、ゲーム産業の未来を考えていけたらと思うんです。

まず2Dゲームで開発、社員300人で1週間遊ぶ!? 新作ゼルダ、任天堂の驚愕の開発手法に迫る。「時オカ」企画書も公開! 【ゲームの企画書:任天堂・青沼英二×スクエニ・藤澤仁】

なぜ実写映画ではなく、アニメーションこそが究極の映像なのか?

──ただ、ゲームの話をする前に、まずはせっかくなので『母性のディストピア』で論じられたような戦後日本のアニメーションが、どんな風に形成されたのかを聞いてみたいですね。日本のアニメ文化が独特なのはよく知られた話ですが、その過程の歴史をまとまった形で聞いたことのある人は少ないと思うんです。

宇野氏:

まず言うと──これは僕が本の中でアニメーションを取り上げた理由でもあるのだけど──「子供向け」として発展したことで、日本のアニメは安易な西欧中心主義というか、権威主義に染まってない。これは日本の文化空間の中で、とても希有なことだと思う。

もちろん、ディズニーのデッドコピーから始まっているんだから、「これは日本オリジナルの素晴らしい文化だ」みたいなことを言いたいわけじゃないんです。どちらかというと、そのコンプレックスの発露の仕方が他のジャンルよりも奇妙なねじれ方をしていて、そこがユニークな表現を生み出していると思うんですよ。

(Image by Ángel Riesgo Martínez. Licensed under the terms of cc-by-sa 2.0.)

実のところ、日本の近代以降に産まれた文化は、どれもニューヨークやロンドンへの憧れをぬぐいきれないところがあるんです。文学、アート、建築、音楽……どれもこれも基本的には「ああいうことを東京でもやりたい」が動機になっている。その結果、きちんとやってみせればみせるほど無自覚なイミテーションに近づいていく。

というのは日本は近代化がなまじ上手く行ってしまった国でもあるから、コロニアルな土地のようには自然に輸入文化がハイブリッド化しないんですね。イミテーションにならないためには「自覚的にやる」必要がある。

──海外の人に話を聞くと、アニメは圧倒的な数でファンがいますよね。小説も漫画も音楽も、日本の作品はそれなりに知られているけど、ちょっとレベルが違う。日本のアニメの世界的な人気というのは異様なものがあります。それはヘンに外国に追いつき追い越せでやらずに、独自の道を歩んだからなんですね。

宇野氏:

じゃあ、この日本のアニメーションの独自性の源流にあるのは誰かという話になるのだけど、まずは最重要人物は『太陽の王子 ホルスの大冒険』【※】の高畑勲になってくる。

(画像は Amazonより)

結局、この本で描いてきた宮崎駿にしても、富野由悠季にしても、押井守にしても、みんな「高畑勲にどう向き合うか」という問題意識から出発して、独自の表現を築いていったところがあると思う。

──なるほど。ただ、電ファミでも若い世代の人だと、高畑勲さんには『かぐや姫の物語』とか『平成狸合戦ぽんぽこ』とかの、ジブリのあんまりパッとしない方の作品を作ってるアニメ監督……というイメージが強そうです(笑)。でも、彼の全盛期を知る往年のアニメ関係者のリスペクトは凄まじいですよね。

宇野氏:

高畑勲という作家は本当に重要で、この本でも絶対に大きく取り上げなきゃいけなかった。ただ、彼を扱ってしまうと、さらに新書1冊分くらいの分量を足さなければいけなくて、泣く泣く切ったという経緯なんですよ(笑)。

彼の凄さを端的に言うと……アニメーションに自然主義【※】を持ち込んだんです。しかも彼の凄いところは、「アニメの中でこそ、映像における自然主義が完璧に実現する」と考えたことにある。

(Image by Boungawa . Licensed under the terms of cc-by-sa-3.0.)

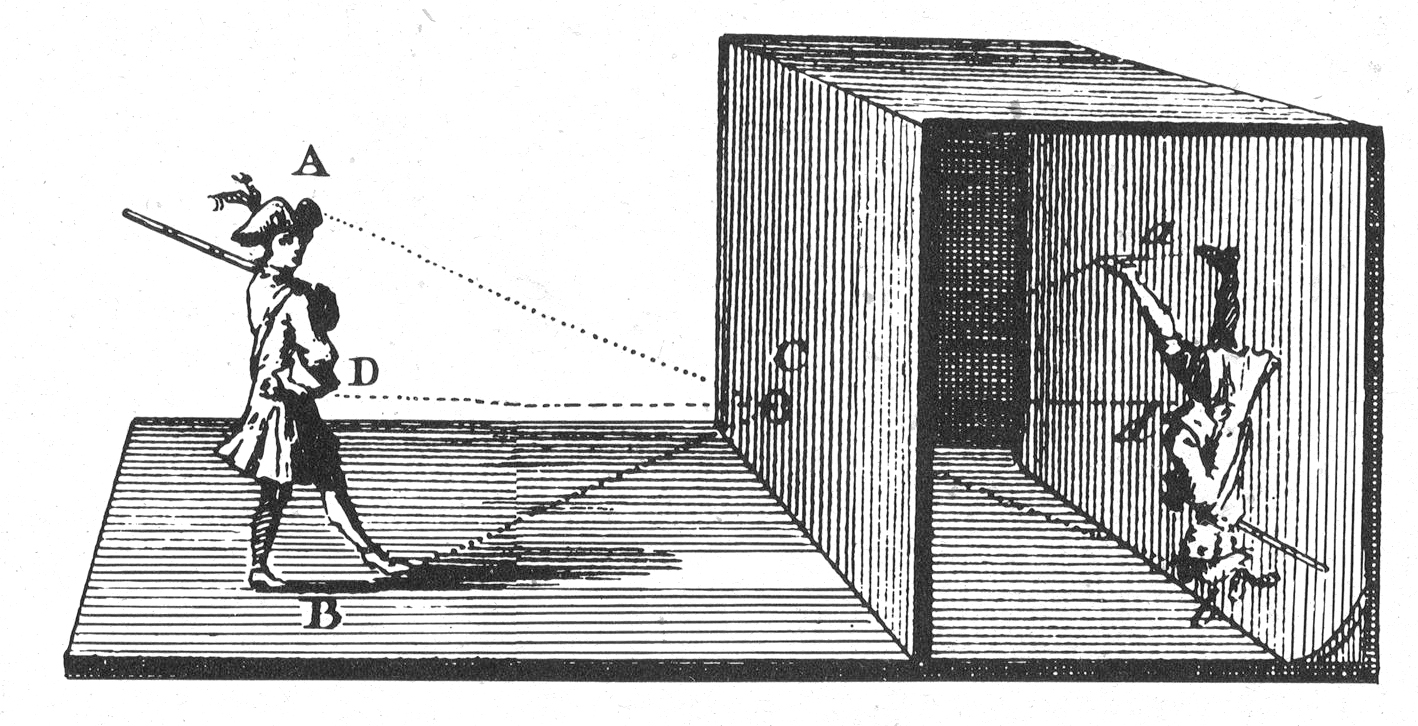

そもそも20世紀に「映像」が強い影響力を持った背景には、「人間の視覚を補完する」という映像に固有の機能があるんです。

もともと人間の目は、正しいピントでモノが見えていなくて、それを脳が「だいたいこれくらいの広さの空間があって、ここに通路があって……」と再構成することで、僕たちは空間を把握できている。この人間の視界が捉えている不完全な三次元空間を、カメラのレンズを駆使することで把握しやすい二次元に変換したのが映像なんですよ。

(画像はWikipediaより)

しかも、これが劇映画になると複雑な社会的文脈や人間関係までもを「物語」で整理して、現実とは別の時間軸に乗せることで「映像」として共有できてしまう。

ところが、そんな「映像」にも弱点があって、実空間を撮っている限りにおいては、偶然性やコントロールできないものが入り込んでしまう。

※自然主義

文学・批評においては、現実をありのままに、理想化やデフォルメなしに描写しようとする思想を指す。19世紀後半のフランスのゾラやモーパッサンなどの作家を中心にして広まった文学運動であり、日本ではその影響を受けた自然主義文学が興隆した。島崎藤村の『破戒』(1906年)や田山花袋の『蒲団』(1907年)などがその代表的な作品として知られる。

──なるほど。そのときに送り手の側のメッセージの純度をもっと高めて、さらに受け手の共通体験を思い通りにコントロールしたいなら、撮影時点で実写をやめて全部手作りのアニメにすればいいじゃん……というわけですね。

宇野氏:

そう考えると、むしろ究極の自然主義を実現できる映像とはアニメーションだと言うこともできてしまうわけだよね。

そこで高畑勲が凄かったのは、『赤毛のアン』なんかで、10分かけてお茶を淹れるところを本当に10分かけて描くような試みをしたことなんですよ。

まあしっかり検討すると、かなり省略してる部分もあるんだけど、それは高畑が演出しようとしていたのは「リアル」ではなく「リアリティ」の方だから。

これって実は20世紀の日本でアニメーションが持った意味を考える上で、非常に本質的な議論でもあるんです。

宮崎、富野、押井を日本アニメ史の系譜から見る

──つまり日本の戦後アニメーションは、いわば高畑勲という人物が、「20世紀の表現媒体として、ある意味で映画以上にアニメこそが最適である」と見抜いたことから始まった……という感じでしょうか。

宇野氏:

もう少し詳しく言うと、高畑勲が「メタ映画としてのアニメーション」という発想を持ち込んだんだと思う。

この本で取り上げた80年代アニメーションブームの立役者の宮崎駿・富野由悠季・押井守の三人も、そんな高畑勲に憧れ、反発していった流れから見ていくと分かりやすい。

例えば、宮崎駿という人は高畑勲というパイオニアの土壌で育ち、タッグを組んで名作を送り出し、やがてジブリというメジャーな映画ベースの世界でのし上がっていった。

むろん、この本でも書いたように、宮崎駿のアニメーションの凄さは高畑勲的な「自然主義的リアリズム」を平然と飛び越えていくところにあるのだけど、その土壌は高畑勲にある。高畑勲の自然主義的リアリズムと、自身の漫画映画的、記号的リアリズムを接続するのが宮﨑駿のアニメーションの快楽だからね。

|

──なるほど。では、押井守さんなんかはどうですか?

宇野氏:

押井守もまた80年代のアニメブームを支えた立役者だけど、先の2人に比べると10歳若いのもあって活躍の時期は遅い上、なによりマイナーなカルトヒーローでしかない。ただ、高畑勲的な「メタ映画としてのアニメーション」の自意識を非常に洗練させることで、カルトだけど優れた作品というものを徹底してつくってきた人ではある。

──確かに『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』や『攻殻機動隊』はオタクの間では有名ですが、やはり『機動戦士ガンダム』や『となりのトトロ』のような国民的作品は、生み出していない作家でもありますね。そういう意味では、富野さんはどういう位置づけですか?

宇野氏:

この二人に対して、まさに富野由悠季は虫プロ【※1】の社員だったんです。しかも、普通に日本大学の藝術学部出身の新卒として入社していて、『鉄腕アトム』からTVアニメーションに関わっている。

※ リミテッドアニメーション

アニメーションの表現技法のひとつ。画面の一部だけ動かしたり、1コマあたりの作画枚数を減らすことで動きを簡略化して表現する。フルアニメーションでは動きを忠実に描写するために、1コマあたりの作画枚数がコマ数と同等かそれ以上であった。日本では1963年から1966年にかけて放映された『鉄腕アトム』(上記の動画)において、もっぱら制作費や制作時間の削減のために用いられたことで定着し、独自の発展を遂げることになる。

ただ、この虫プロは手塚治虫が作った会社なのだけど、けっこう無理してTVにアニメを持ち込んだんだよね。その最たるものがリミッテッドアニメーションであって、べらぼうに低い値段で受注したあげくに、全コマ動くフルアニメーションではない、途中の絵が中抜きされた「止め画」の多いアニメーションを作ってしまった。

まあ、要は「手抜きアニメーション」なんだけど、そのせいで異様に止め絵で見せる技術が発達したり、動かすことがないぶんイラストとしての完成度を高めた演出を考えたり、ストーリーラインやキャラクターのデザインそのもので勝負したりしていく流れが生まれた。でも、その結果が──僕らが普段アニメと呼んでるようなものの、一種独特な質感に繋がっていくんですよ。

|

つまりは手塚治虫は、まさにジャンクな日本市場にあらゆる形で適応して、商業テレビアニメを大量生産していった人だと言える。で、そうした虫プロの残党がつくったサンライズが、最終的に「ガンダム」という巨大商業IP【※2】を産みだしていき、その中心人物が富野だったということになる。

※1 虫プロダクション

1961年に手塚治虫が設立した「虫プロダクション」は、日本初のテレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』(1963年)、さらには初のカラーアニメ『ジャングル大帝』(1965年)を放映。1973年に倒産したが、当社に在籍していた富野由悠季をはじめとしたさまざまなアニメクリエーターを輩出し、オフィス・アカデミーや日本サンライズといったスタジオにその遺伝子が受け継がれている。1977年に旧虫プロの労働組合を母体として「虫プロダクション株式会社」が設立された。

※2 IP

知的財産。“Intellectual property”の略で、ゲームではタイトルやオリジナルの世界観、キャラクターなどシリーズを構成する要素を指す。

──そういう系譜を聞くと、富野さんがインタビューで自分を「ロボットアニメ屋」と自嘲してきた理由が納得いきますし、宮崎駿さんが手塚治虫の追悼文で虫プロのダンピングを批難した逸話も背景が分かりますね。一口にアニメ作家といっても、全く違う出自の系譜があるというか。

宇野氏:

ただ宮崎と富野は、確かにライバルと見なされてきた二人ではあるんだけど、実は宮崎駿の方が遅咲きなんですよ。70年代に「ヤマト」のブームがあって、80年代の頭にそれを仮想敵にした「ガンダム」のブームがあった。

意外に思われるかもしれないけど、実は先に富野由悠季の方が時代の寵児になっているんですよ。

──言ってしまえば、ジャンクなTVアニメに出自を持つ富野さんの方が、わりと実直にアニメーションを頑張ってきた宮崎駿さんよりも、先に人気が出てしまったという感じでしょうか。

宇野氏:

だけど、その第二次アニメブームの中で、『風の谷のナウシカ』が登場して、ブーム終了後にスタジオジブリができて『天空の城ラピュタ』が登場して……という感じで、ついに宮崎駿が躍り出てくる。

もちろん彼の才能は一部のマニアには昔から愛されていたんだけど、人気という意味ではメジャーになったのは富野の方が先で、宮崎はそれを上書きした形だったのね。

画像中央:『風の谷のナウシカ』DVD版パッケージ(画像はAmazonより)

画像右:DVD版『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』パッケージ(画像はAmazonより)

で、その同時期に押井守も『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』【※】などの作品がマニアの間で話題を呼んでいく。そういう感じで80年代半ばにはこの本で取り上げたアニメーション作家の3極が、アニメファンの間で台頭していく感じだった。

※うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー

1984年に東宝系で公開された、押井守監督の長編アニメ映画。高橋留美子原作の漫画『うる星やつら』の劇場版アニメの第2作目。制作はキティ・フィルム/スタジオぴえろ。学園祭を翌日に控えた学校という時間がループする世界からの脱出が描かれ、アニメにおける「ループもの」の先駆けとなった。押井守の出世作であり、のちのアニメ業界に多大な影響を与えた作品と評される。

宮崎駿は二つのリアリズムを使い分ける天才

──ただ、この『母性のディストピア』という本は面白いことに、明らかに宮崎駿さん【※】の扱いが大きくないですね(笑)。文章の熱量が圧倒的に高いのは富野さんだし、大きく分量を割いているのは押井さんだし……。

(Image by Thomas Schulz detengase @ Flickr. Licensed under the terms of cc-by-2.0.)

宇野氏:

ハッキリ言って、宮崎駿は「噛ませ犬」として使わせてもらってます(笑)。

……いや、もちろん宮崎、富野、押井と並べても、宮崎駿はナンバーワンの天才だと思う。実際、もし批評家としてアニメ映画のベスト10を選ぶことになったら、半分くらいは宮崎駿になるんじゃないかとさえ思う。

だけど、宮崎駿って内容的にもわかりやすい上に、本当に語り尽くされている。しかも個人的には、小学校二年生のとき『ラピュタ』の公開時に家族で観に行って、世代的にもジブリ作品と一緒に育った実感さえあるくらいなのに、何の思い入れもない、という。

(画像はAmazonより)

──それも結構、珍しいですね。

宇野氏:

あまり身体の丈夫な子供じゃなかったし、宮崎駿の「女の子を守ってやる」みたいな考え方が、ちょっと傲慢に見えていたんだろうね。

当時から、「そんなに女の子のことばかり考えて生きてる人間ってどうなんだろう」みたいな違和感を抱いていた。それに格好いい大人として出てくる大人が、本当に格好よすぎるのも何か苦手だったし、そこには富野や押井のようなヒネりは、やはりないんですよ。もちろん、今はもう大人だから、普通にアニメーターとしての、あるいは演出家としての宮崎駿は素晴らしいなあなんてホレボレするんだけども。

──ただ、宮崎駿さんにある種のわかりやすい大衆性があるのは、どうにも否定しがたいところではありますよね。その辺も、まさに著作の中で論じられていたと思いますが。

宇野氏:

宮崎駿という作家は高畑勲との対比で見ると、分かりやすいんじゃないかと思う。宮崎駿は高畑勲という偉大な先輩を半ば支持しながらも、一方で彼への反発が激しくあった作家でもあるんです。

彼の立場は、やっぱり「虚構とは反現実であり、ファンタジーなんだ」というもので、それは押井守が批難した『未来少年コナン』【※】のシーンの問題に象徴されている。

(画像は未来少年コナンより)

あのシーンで彼は、そこまで高畑勲流の「自然主義的リアリズム」でアニメーションを描いてきたのに、突然に高所から男の子が飛び降りて着地する光景を平然と描いてしまう。

このシーンは確かに象徴的で、彼は通常のシーンでは「自然主義的リアリズム」で緊張感を保っておきながら、要所要所で彼の言う「漫画映画」的、記号的なリアリズムを用いることによって、アニメーションの快楽を前面に押し出していくんです。

これこそが宮崎駿という作家の魅力であって、彼はアニメーションだから獲得できる二つのリアリズムの間を、絶妙に往復していく。

そして、それゆえに宮崎駿は最強のアニメーション作家でもある。大抵の人間は片方しかやれないし、その切り替えもうまくできない。でも、宮崎駿はこの二つのリアリズムを自在に往復することで、もはやアニメでやれる映像表現を全部やってしまった感さえある。とてつもない才能だよね。もちろん大衆的な人気で言っても、宮崎駿が100なら、富野は20か30で、押井守なんて15くらいしか認知度がないかもしれない。そのくらい、宮崎駿は別格の存在だと思う。

──でも、そんな宮崎駿さんが批評の対象として面白いかというと、必ずしもそうではない、と。むしろ、彼よりもヒネっている富野さんや押井さんの方が面白かったわけですね。

宇野氏:

だって富野由悠季なんかは、こと日本のサブカルチャー史における重要性では、宮崎駿以上に圧倒的な存在だからね。

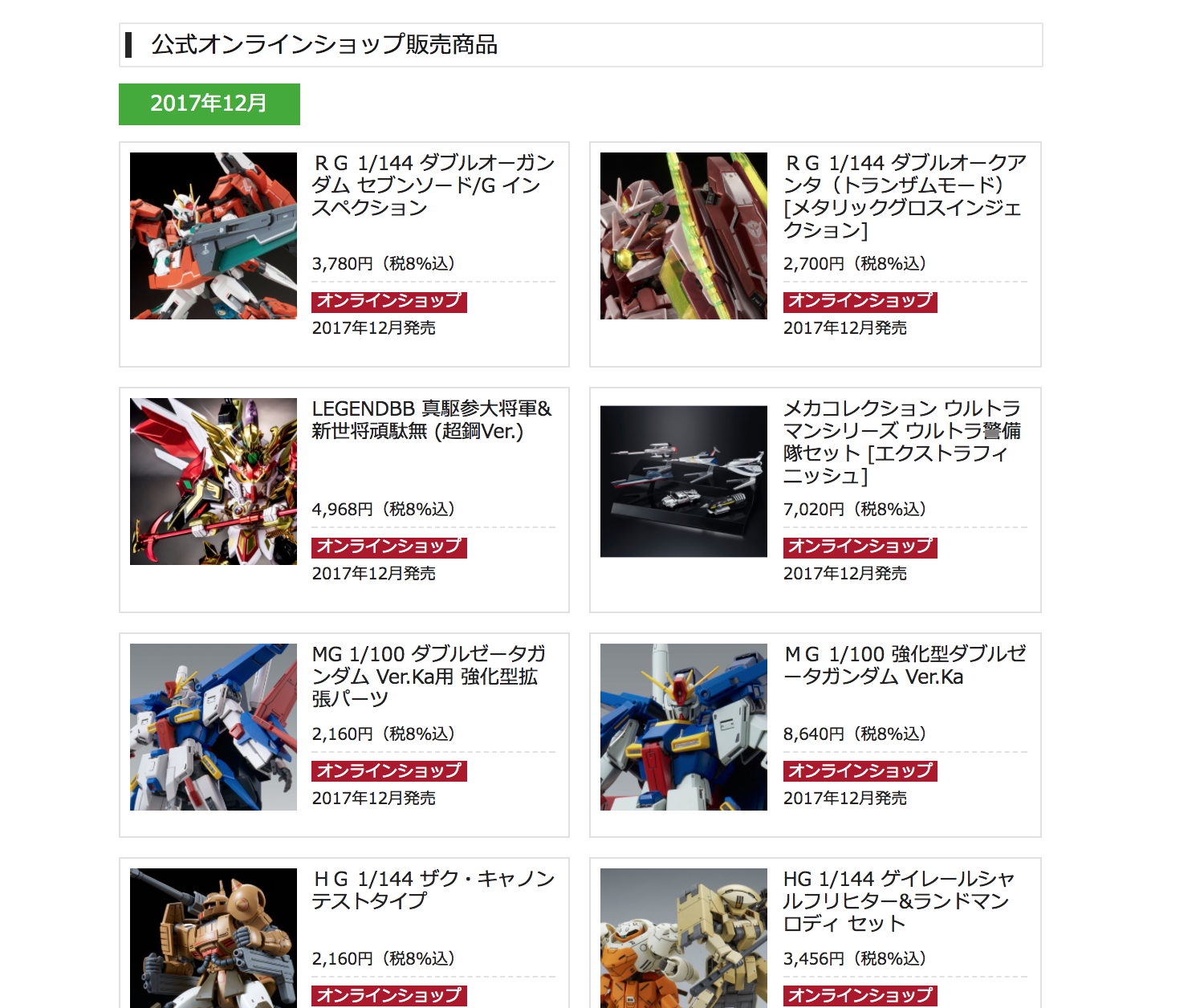

なぜかと言えば、彼は単なるアニメ作家やアニメ演出家を超えた存在だから。「ガンダム」なんてプラモデルもあって、ゲームもあって、小説もあって、マンガもあって……と、もはや一個の産業ではない存在と化している。

(画像はバンダイ ホビーサイト 今月の新商品より)

「宇宙世紀」【※1】以降の展開によって、彼は日本の、現代に連なるオタク産業の基盤を整えたようなところがあるんですよ。

逆に宮崎駿という作家は、日本文学の正当な後継者なんだと思う。『風立ちぬ』【※2】なんて、もう分かりやすく日本近代精神史そのものと言ってもいい物語だしね。

※1 宇宙世紀

「ガンダム」シリーズアニメ第1作にあたる『機動戦士ガンダム』(1979年)で登場した紀年法の設定のこと。 “Universal Century”を略し、「U.C.」と表記される。人類が宇宙に住まうようになってから西暦の代わりに設定された年号である。宇宙世紀を舞台にしたガンダムシリーズ作品、あるいはその共通する世界観を総称して「宇宙世紀」と呼ばれている。

※2 風立ちぬ

スタジオジブリ制作、宮崎駿が監督を務めた長編アニメ映画(2013年公開)。国内だけで120億円を超える興行収入を記録した。堀辰雄の同名小説(野田書房、1938年)に着想を得てつくられた宮崎駿の同名漫画(大日本絵画刊『モデルフラフィックス』誌で2009年から2010年にかけて連載)を原作としており、実在の人物である堀越二郎の半生を描く。本作について『母性のディストピア』では、堀越二郎の持つ軍事技術へのフェティッシュを、公的には正当化できないというアイロニーを支えるために、菜穂子という女性の自己犠牲が用いられている点を指摘し、ここに記事後述の日本の近代精神史の特徴をみる。

富野は結局のところ、今も宮崎駿が中心に居座るようなそういう「巨大な本流」から派生して出てきたサブカルチャーの人なんだけど、どうだろうね。僕は今のグローバルな世界を見渡したときに批判力を持ちうるのは、実は富野から出てきたものの方なんじゃないかと思っている。

|

彼のエキセントリックな思想と、その構想の変遷、混乱と破綻をしっかりと批評することによって、アニメに留まらない日本の戦後サブカルチャーの奇形性と、それが現代のグローバル社会の中で持つ意味をえぐり出せる気がしているんですよ。

だから、この本の中では宮崎駿が「現状理解」で、富野由悠季はその中に隠されていた「可能性」という位置づけなんです。