『街 〜運命の交差点〜』(以下、『街』)、『428 〜封鎖された渋谷で〜』(以下、『428』)、そして近年では『十三機兵防衛圏』。複数の主人公の視点が交錯し、一つの大きな物語を織りなしていく「群像劇」スタイルのアドベンチャーゲームには、時代を超えてプレイヤーを魅了する傑作が数多く存在する。

なぜ、これらのゲームはこれほどまでに私たちの心を掴むのだろうか?

その面白さは、どこから来るのか。

複雑に絡み合うシナリオ、プレイヤーの選択が他者の運命を変える手触り、そして、すべてが収束する瞬間の圧倒的なカタルシス。その根源には、単なる物語の巧みさを超えた、ビデオゲームというメディアならではの「構造的な発明」が存在するという。

今回、電ファミでは、その謎を解き明かすべく、一人のクリエイターに話を伺った。

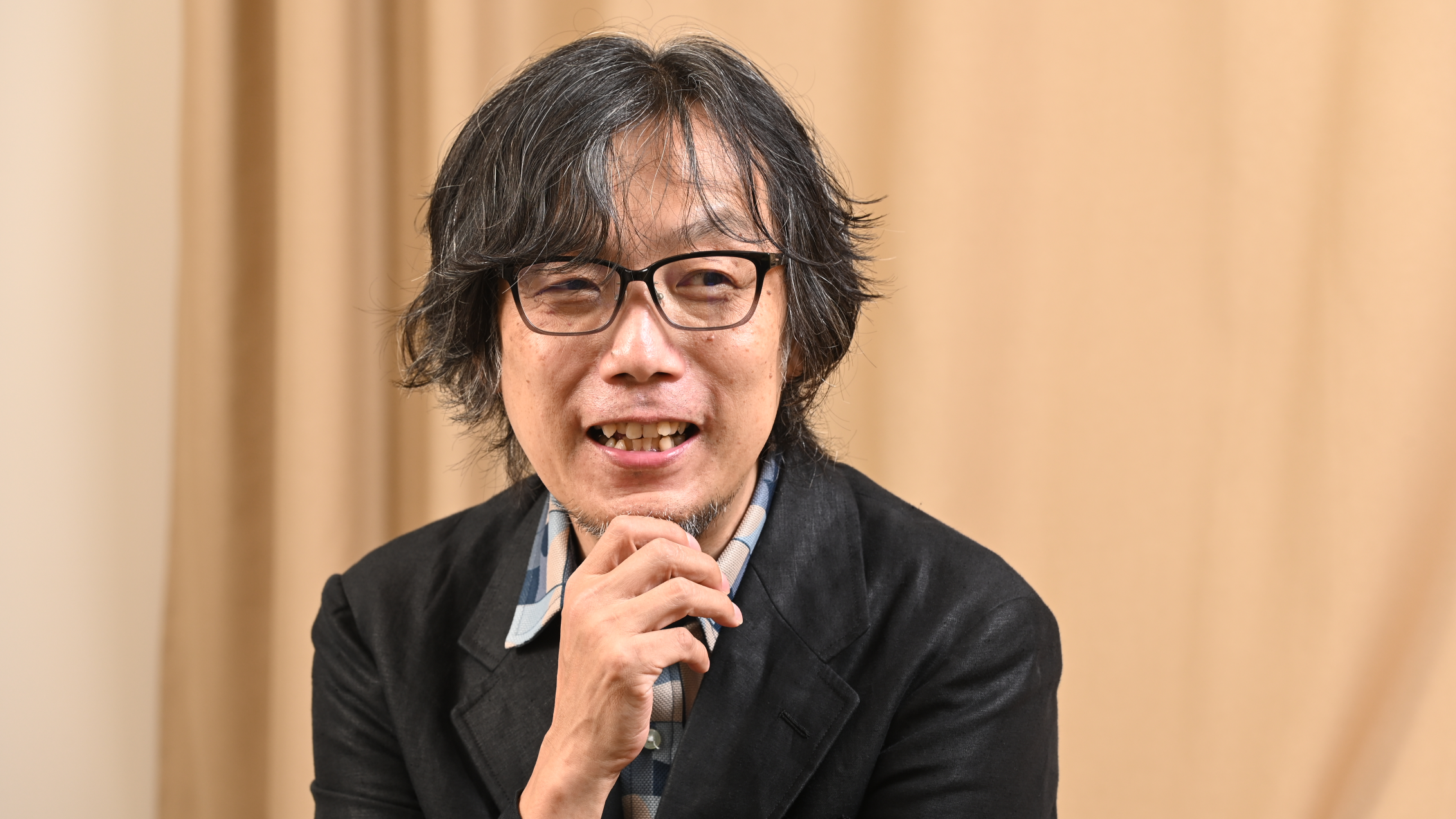

『428』の総監督であり、アドベンチャーゲームというジャンルを誰よりも深く愛し、探求し続けてきたクリエイター、イシイジロウ氏その人である。

『タイムトラベラーズ』以降、長らくゲーム開発の現場から距離を置いていた彼が、再び渋谷を舞台にした群像劇『シブヤスクランブルストーリーズ』で帰ってくる。その発表&クラウドファンディング実施という絶好の機会に、我々は改めて問いを投げかけてみることにした。

「群像劇アドベンチャーゲームは、なぜ面白いのか?」と。

筆者(TAITAI)としては、10年以上前に取材した「イシイジロウ氏ら第一線で活躍するクリエイターがアドベンチャーゲームを語り尽くす!」を踏まえた、アドベンチャーゲームの「いま」を探る内容としての意味合いもある。

10年以上の時を経てアップデートされた、イシイジロウ氏のゲームデザイン論、そしてAI時代における物語表現の未来まで。1万5000文字を超えるロングインタビューで、その面白さの神髄に迫っていく。

〇インタビュイープロフィール

※本稿では、『428 〜封鎖された渋谷で〜』のネタばれが含まれます。ご注意ください。

キャラクターが「プレイヤー」に救いを求めた瞬間

──本日はよろしくお願いいたします。まずは、イシイさんがアドベンチャーゲーム、特に群像劇という手法に強く惹かれるようになった原点についてお聞かせください。かつて広告代理店からゲーム業界へ転身された際、このジャンルに特別な可能性を見出されたそうですが。

イシイジロウ氏(以下、イシイ氏):

僕にとっての原体験は、間違いなくLeafの作品ですね。『雫』【※1】や『痕』(きずあと)【※2】です。

当時はまだ会社にしかPCを持っていなくて、いわゆるエロゲーをプレイできる環境ではなかったんですが、インターネットのテキストサイトなどで、そのゲームシステムがどういうものなのか、という情報が流れてきたんです。そこで語られていたのが「ループの悲劇」という構造でした。

その構造を自分の中でよりはっきりと自覚できたのは、やはり『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』【※】ですね。「死を体験させて、それを回避させる構造」。このループ構造を自分でもやってみたいと思って、当時勤めていた会社で企画のフローチャートを書いたことがあるんです。

その時、すごく不思議な体験をしました。

──それはどういうものだったんですか?

イシイ氏:

普通のシナリオを書く時って、書き手は神様なんですよ。

キャラクターの生死も運命も、すべて自分が決められる。

だから、小説などでは「キャラクターが作者に反乱を起こす」といったメタフィクション的な試みもありますが、どこかリアリティがない。読者に向かって助けを求めても、読者は物語に介入できないからです。

でも、これがゲームだと、プレイヤーは「助けられそうな気」がする。

そして、キャラクターも「助けてもらえるかもしれない」という可能性を感じ始めるんです。僕が作っていた物語の中で、今まで絶望するしかなかったキャラクターたちが、まったく違う表情を見せ始めた。

「この表現は、一体何なんだろう?」と。

──作中のキャラクター達が違う表情を見せた、というのは面白い視点ですね。

イシイ氏:

それが、僕がアドベンチャーゲーム、いや、ゲームでしか語れない物語とキャラクターの感情論にのめり込むきっかけでした。

SFでもタイムループものは描けますが、そこには「そういうことができる世界なのだ」という論理的な理屈が存在します。

でも、ゲームの世界では、作者と読者という閉じられた関係性の中にいたキャラクターたちが、インタラクティブな世界を通じて、プレイヤーという存在に直接「救い」を求めてきた。

その感覚に、とてつもない衝撃を受けたんです。

──その感覚は、例えば選択肢によって物語が分岐するゲームブックのようなメディアとは、どう違うのでしょうか?

イシイ氏:

ゲームブックでも構造的には可能かもしれません。

でも、アドベンチャーゲームが持つニュアンスは、よりリアルなんです。

ゲームブックの場合、同じ場面に戻れば、同じページを開くことになります。物理的に「同じ場所」だと認識できる。でも、デジタルゲームにはページの概念がありません。

だから、同じセリフを2度繰り返すキャラクターに出会った時、プレイヤーはそこに奇妙な「ノイズ」を感じる。「もしかして、このキャラクターはループしていることに気づいているんじゃないか?」と。

そして作り手としては、「その気づきをどう表現すればいいんだ?」「プレイヤーは、そのキャラクターにどう応えればいいんだ?」という新たな問いに直面するわけです。

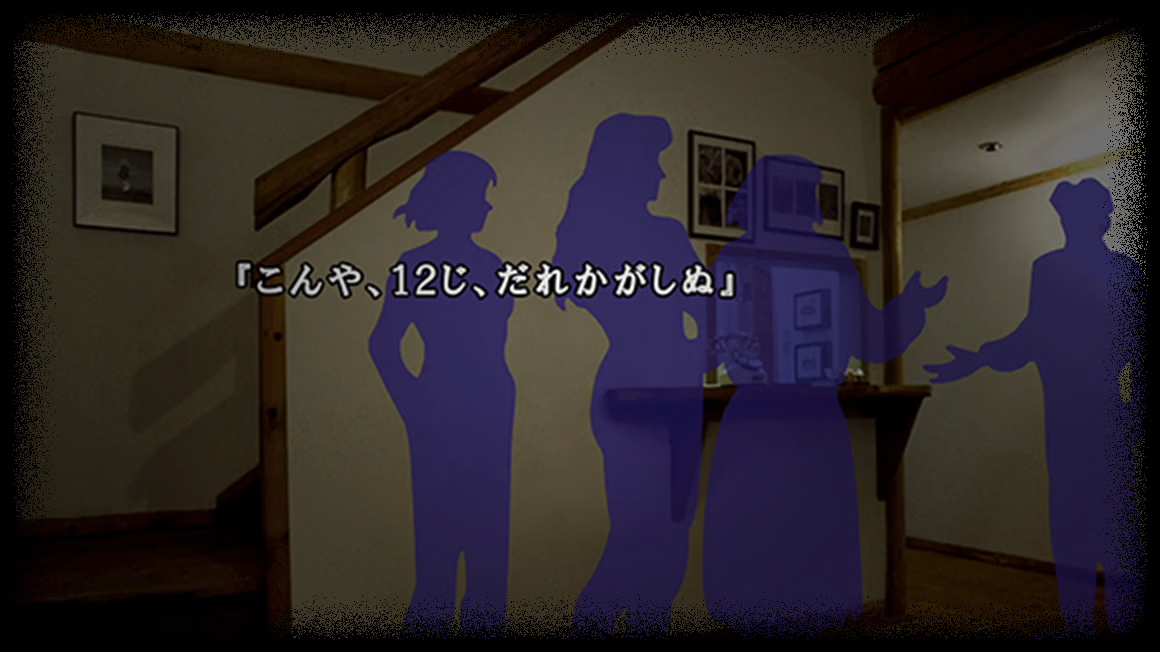

この感覚を、僕自身がフラグ管理というプログラマー的な発想で解決しようとしていたのに対し、『かまいたちの夜』は、そうした小手先のフラグ管理ではなく、ミステリーとしてのゲームバランスそのもので、あの複雑な構造をやりきっていた。その事実にまた衝撃を受けました。

チュンソフト(現スパイク・チュンソフト)は、僕らが思いつく少し前に、すでにその高みに到達していたんです。

──キャラクターが、自分がゲームの世界に閉じ込められていることに気づき、プレイヤーに助けを求める。その「理不尽さ」の中から、これまでの文学にはなかった新しい感情が生まれる、と。

イシイ氏:

まさにそうです。

しかも、その選択をしているのはキャラクター自身ですらない。プレイヤーが、キャラクターの運命を選択している。この二重の理不尽さの中から、今までのどんな文学を読んでも感じたことのない、キャラクターの切実な感情が立ち上ってくるんです。

それをどうすればプレイヤーに伝えられるのか。それが、僕にとっての圧倒的な興味の対象になりました。

ただ、このメタフィクション的なアプローチは、非常にデリケートなものでもあります。

『EVER17 -the out of infinity-』【※】が出た時は、「やられた」と思いましたね。

主人公がメタ的な存在であるというトリックは見事でしたが、それでもまだ「キャラクターたちがその世界の中でどう生きるべきか」という哲学的な領域にまでは踏み込んでいなかった。SF的な理屈で処理してしまうと、それはそれで完結してしまうからです。

──SFとしての理屈が通ってしまうことが、逆に行き止まりにもなると……。

イシイ氏:

僕が探求しているのは、その先です。

ゲーム世界のキャラクターたちが、我々が物理法則を発見し、科学や哲学、宗教を生み出していったのと同じように、自分たちが生きる世界の「ゲーム的な法則」を自ら解き明かそうとする物語。そういうものに、ずっと興味を惹かれています。

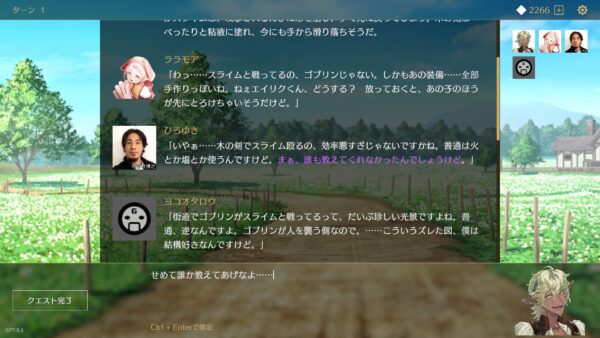

最近では、AIの進化がこのテーマに新たな可能性をもたらすかもしれないと感じています。

AIによって動くキャラクターに「あなたは何がしたいのか?」と問い詰めていったら、どんな反応が返ってくるのか。

最近、芥川賞を受賞した作家【※】が95%をAIで書いた短編小説『影の雨』を書いた結果「AIには“何をしたいか”がなかった」と語っていましたが、もしAIが本当の意味での目的意識を持った時、僕が昔から夢見ていた、キャラクター表現の新たな地平が開けるのかもしれない。それは、少し怖いことでもありますが。

※芥川賞を受賞した作家:『東京都同情塔』で第170回芥川賞を受賞した九段理江氏。受賞会見で「小説の5%をAIで書いた」と発言し、話題となった。