未来のセーブデータ──群像劇のパズルを支える「見えない発明」

──群像劇アドベンチャーの複雑な因果関係のパズルを、プレイヤーがストレスなく楽しむためには、それを支えるシステム側の工夫も重要になるかと思います。以前のインタビューで、チュンソフトのサウンドノベルが持つ「未来の選択を保存するセーブシステム」が画期的だった、というお話をされていましたが、これは具体的にどのようなものなのでしょうか?

イシイ氏:

これは非常に専門的な話になりますが、群像劇の面白さを理解する上で、決定的に重要な「見えない発明」です。

ほとんどのアドベンチャーゲームのエンジンは、シナリオのスクリプトを頭から順番に読んでいきます。

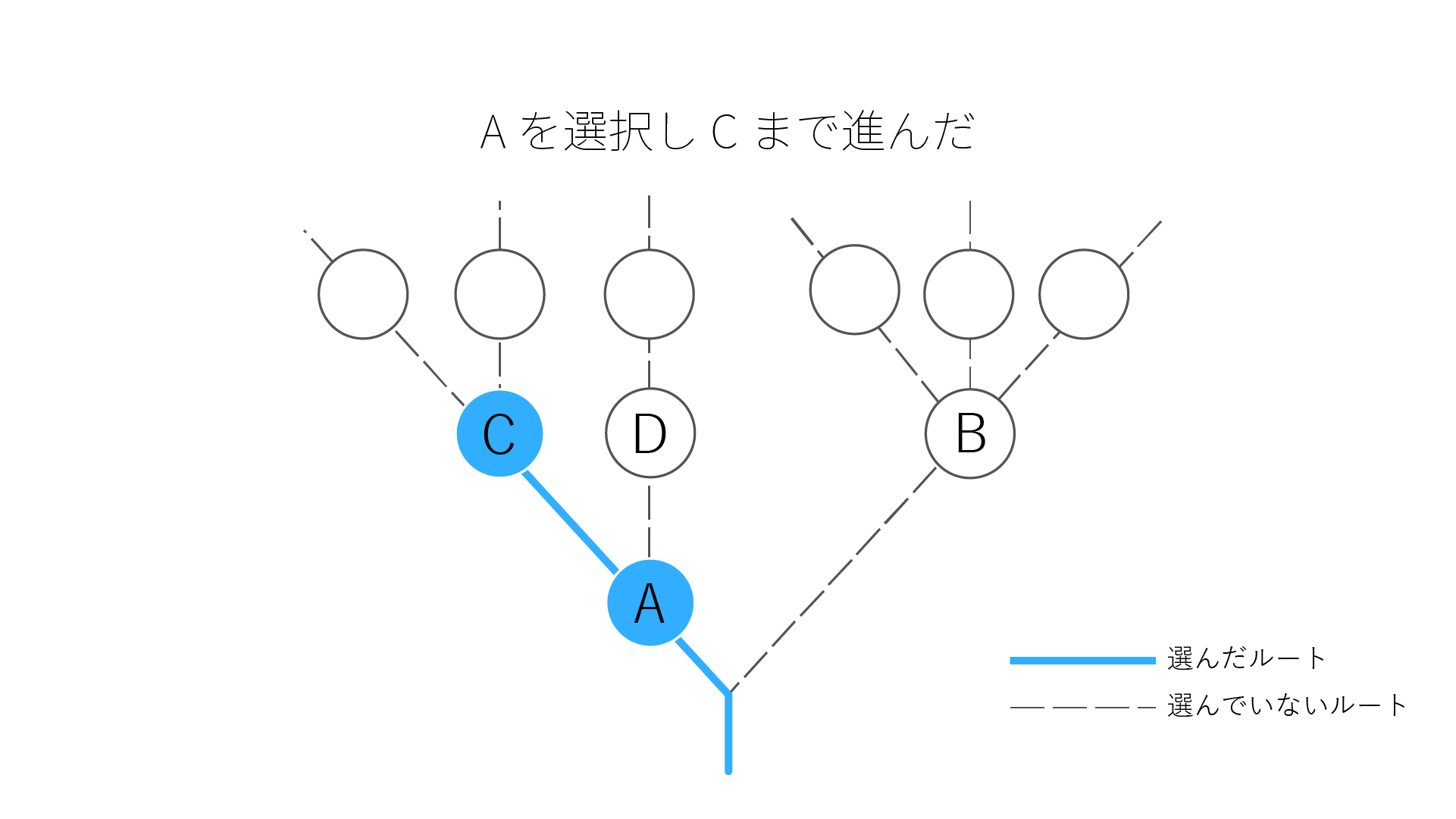

例えば、物語の冒頭でAとBという選択肢があり、Aを選んだとします。その後、物語を進めてCとDという選択肢でCを選んだとしましょう。この時点で、プレイヤーの選択履歴は「A→C」です。

ここで、もしプレイヤーが冒頭の選択肢まで戻り、今度はBを選んだとしたら、どうなるか。通常のアドベンチャーゲームでは、その先の未来、つまり「Cを選んだ」という事実はリセットされてしまいます。Bを選んだ後の未来は、またゼロから選び直さなければならない。「未来はまだ何も確定していない」という考え方です。

ところが、チュンソフトのサウンドノベルエンジンは違います。一度選んだ未来の選択を、「グローバルフラグ」として保持し続けるんです。

──どういうことですか?

イシイ氏:

つまり、先ほどの例で言えば、AからBに選び直したとしても、「もしAを選んだ場合の未来では、あなたはCを選んでいる」という事実がデータとして保存されている。

そして、もし再びBからAに選択を戻した瞬間、Cを選んだ後の展開まで一気にジャンプすることができる。早送りする必要すらありません。

──一度選んだ人生のルートが、消えずに保存されている、ということですね。しかし、それが群像劇において、なぜそれほど重要なのでしょうか?

イシイ氏:

それは、他人の未来に影響を与えるからです。

一人の主人公の物語であれば、この違いはそれほど大きな問題にはならないかもしれません。しかし、群像劇、つまりマルチサイト型では話がまったく変わってきます。

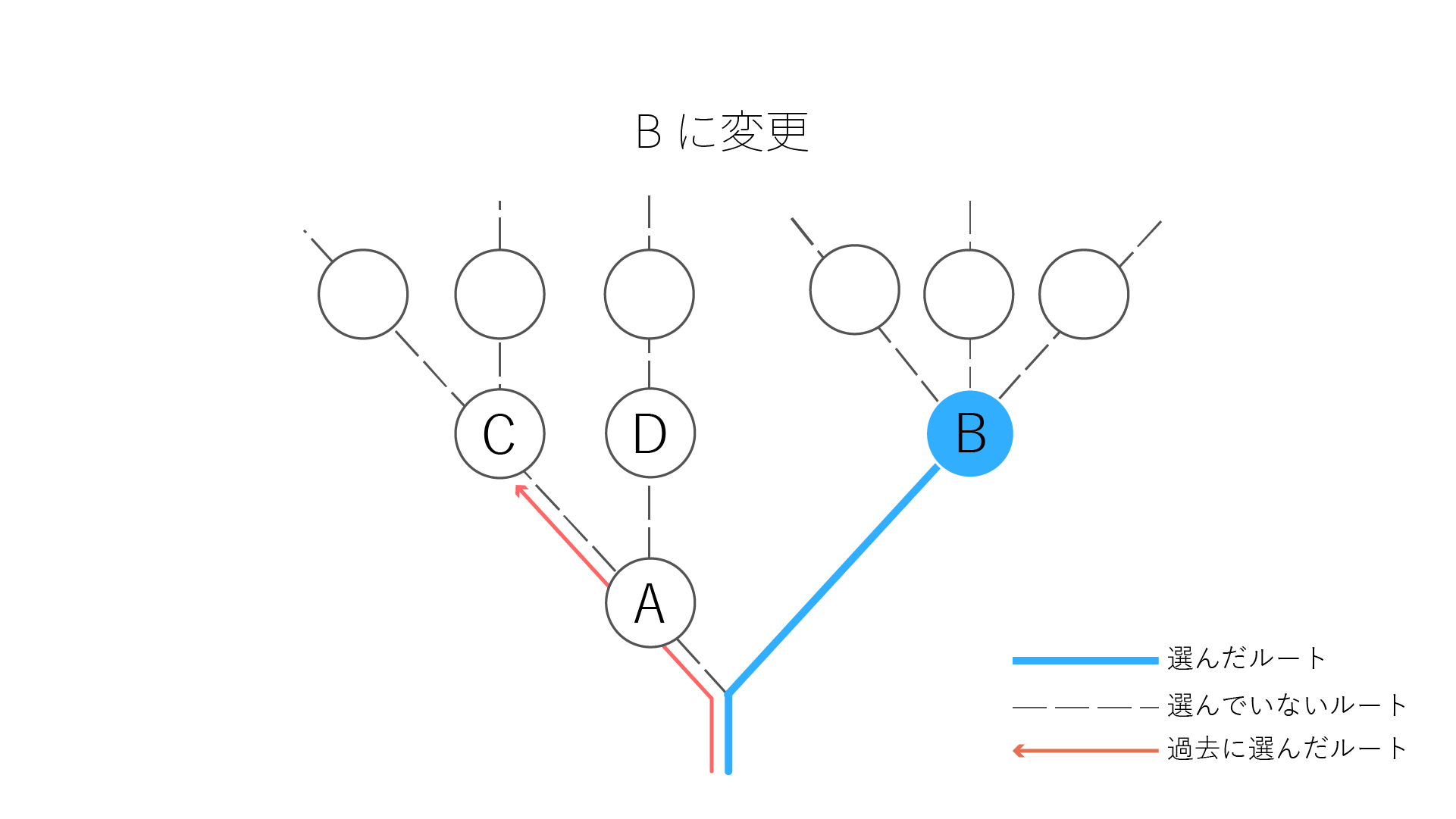

例えば、TAITAIさんがキャラクターAの選択肢Cを選んだことによって、キャラクターBのシナリオが先に進めるようになった、という因果関係があったとします。

もし未来がリセットされるシステムだと、TAITAIさんが過去に戻って別の選択肢を選んだ瞬間、キャラクターBの未来も白紙に戻ってしまいます。TAITAIさんが再びCを選び直さない限り、キャラクターBは先に進めない。

しかし、未来を保持するシステムでは、TAITAIさんが過去に戻って別の選択をしたとしても、「TAITAIさんがCを選んだことによって開かれた、キャラクターBの未来」は、因果関係のデータとして視覚化され、保持され続けるのです。

タイムチャート上で、その繋がりが線として見える。そして、TAITAIさんが自分の選択を一つ変えることで、キャラクターBの未来のどの部分が影響を受けて消え、どの部分が残るのかが、一目瞭然でわかる。

──なるほど! 複雑に絡み合った因果律のシミュレーターのようですね。

イシイ氏:

まさにその通りです。

この「未来を保持する」という発明があったからこそ、『428』のような、複数人のタイムトラベルが複雑に絡み合うような物語を、プレイヤーはパズルとして直感的に理解し、解き明かすことができた。小説やドラマで同じことをやろうとしたら、説明が追いつかずに視聴者は混乱してしまうでしょう。

※注釈※:「未来をセーブする」という発明や、ノベルゲームの辿ってきた歴史に関する詳細な補足についてはこちらをご覧ください。

補足:ノベルゲーム以前からサウンド/ビジュアルノベルの成立、「未来をセーブする」という“見えない発明”に至るまで

これは、アナログのトランプを使いながらも、その複雑な点数計算によってデジタルゲームでしか成立し得ない面白さを生み出した『Balatro』【※】にも通じる話かもしれません。

人間が頭の中だけでは処理しきれない複雑なシミュレーションを、ゲームシステムが肩代わりしてくれるからこそ、プレイヤーはその本質的な面白さに集中できる。

この「未来のフラグをセーブし、因果関係を視覚化する」というシステムこそが、『428』が提示した、物語とパズルが高度に融合した体験の根幹を支える、偉大な発明だったのです。

そして、このシミュレーターとしての構造を、より明確にタイムトラベルものとして提示しようとしたのが、『タイムトラベラーズ』だったわけです。

利己と利他の世代論──『シブヤスクランブルストーリーズ』が描く、その先へ

──『428』という作品で、マルチサイト型の群像劇はある種の完成を見たように思います。一方で、『タイムトラベラーズ』では、やり残したことも多かったと語られていますね。

イシイ氏:

『428』は、現場レベルではやりきったという感覚が強いです。

唯一やり残したことがあるとすれば、その評価に比して、商業的な成功が伴わなかったこと。

そのリベンジを期したのが『タイムトラベラーズ』でしたが、こちらは逆に、やり残したことだらけでした。最大の要因は、実写ではなくCGで制作を進めた結果、僕自身がコストとスケジュールの管理を完全にコントロールしきれず、実装したかったシナリオやシステムを大幅に削らざるを得なかったことです。

ですが、この10年以上の時を経て、プレイヤーの側も『十三機兵防衛圏』のような、時間軸がバラバラに置かれた物語を能動的に楽しむ素養が育ってきています。もし今、あの『タイムトラベラーズ』のシステムを作り直せるなら、当時よりもさらに一歩進んだ体験を提示できるという手応えはありますね。

──では、今回新たに手がける『シブヤスクランブルストーリーズ』では、どのような新しい挑戦をされようとしているのでしょうか。『428』の延長線上にあるものなのか、それともまったく違う体験を目指しているのか。ファンが最も気になるところだと思います。

イシイ氏:

もちろん、『428』で感じていただいたような、群像劇ならではの面白さがベースにあることは間違いありません。その味を期待してくださって大丈夫です。

ですが、そこで終わるつもりはありません。言わば、フルコースの3皿目あたりから、「なんじゃこりゃ!?」と驚いてもらえるような、まったく新しい体験を用意したいと思っています。それは、これまでのどんなデジタルゲームでも体験したことのないものです。

──それは非常に楽しみです。具体的に、今作で描きたいテーマのようなものはあるのでしょうか?

イシイ氏:

今回、僕が群像劇というシステムを使って描きたいと思っている中心的なテーマは「世代論」です。

舞台が再び渋谷ということもありますが、今の社会を見ていると、世代間の価値観の断絶を強く感じます。僕らのような、バブルの残り香を知る世代や、その直後の就職氷河期を経験した世代。

そして、物心ついた時から経済が停滞し、パイがこれ以上増えないことを前提として生きる、今の若い世代。彼らが持つ社会への向き合い方、そして「利己」と「利他」というものに対する考え方は、まったく違うのではないかと。

経済が成長していた時代は、個人の利己的な野心も、社会全体が吸収するだけの余裕がありました。パイが増えているのだから、誰かが得をしても、自分の取り分が直接的に減るわけではなかった。

でも今は、パイが固定されてしまっている。誰かが得をすれば、誰かが損をする。そんなゼロサムゲーム的な感覚が、社会を覆っているように感じます。

──そうした現代的な状況を、ゲームの中でどう描こうと?

イシイ氏:

僕らの世代には、この世界がこうなってしまったことに対する、ある種の責任があると思っています。それをキャラクターに託して、きちんと描きたい。

過去に縛られた大人たちと、未来に希望が持てない若者たち。その両方の視点から、この息苦しい社会の中で、「利他的であること」がどういう意味を持つのかを問いたいんです。

それは、世界を救うような大きな正義の話ではありません。

『428』で亜智が言ったセリフに、僕がすごく好きなものがあるんです。テロリストと戦う覚悟を問われた彼が、「世界を救うなんて大それたことはできない。でも、空腹な目の前の人に牛丼ぐらいだったらおごってやれる」と答える【※】。

その程度の、本当にちっぽけな優しさや利他性でいい。そういう小さな善意の歯車が噛み合うことで、このどうしようもない世界も、少しだけマシに回っていくのかもしれない。そんな希望を、この群像劇のシステムを通じて描きたい。

プレイヤーが、自分の小さな選択が誰かのためになり、世界を少しだけ生きやすい場所に変えていく。その手応えを感じられるようなゲームにしたいと思っています。

──キャストに関しても、ベテランと若手を組み合わせることで、その世代論を表現していく、と。

イシイ氏:

その通りです。

今回のクラウドファンディングでは、まず僕らの世代が信頼するベテランの役者さんたちに声をかけさせていただきましたが、これは物語の半分でしかありません。

オーディションを実施して、これからの時代を担う若い才能にも、積極的に参加してもらいたい。かつて『街』や『428』の役を射止めた役者さんたちが、その後のキャリアで長くそのキャラクターを愛され続けたように、今回の作品が、新しい世代の役者さんたちにとっての代表作になるような、そういう場所にしたいんです。

異なる世代のキャラクターたちが、それぞれの正義と葛藤を抱えながら、渋谷の街で交錯する。その中で、利己とは何か、利他とは何かを問い、プレイヤーがその因果のパズルを解き明かした先に、これまでの群像劇がたどり着けなかった、新しい驚きとカタルシスを用意する。

それが、『シブヤスクランブルストーリーズ』で僕が目指しているものなんです。

おわりに:ゲームは進化し続けなければならない

イシイジロウ氏へのインタビューを通じて見えてきたのは、群像劇アドベンチャーゲームの面白さが、単なるシナリオの妙やキャラクターの魅力に留まるものではない、ということだろう。

それは、プレイヤーという「神の視点」の存在を前提とし、「利他性」という概念をパズルとして組み込み、複雑な因果律を「未来を保持するセーブデータ」という発明で可視化するという、極めてロジカルで、ビデオゲームというメディアの特性を最大限に活かした「構造的な快感」なのである。

『街』がその可能性の扉を開き、『428』が一つの完成形を示した。

そして今、イシイ氏は10年以上の旅を経て得た新たな知見と、現代社会への鋭い問題意識を携え、再びそのジャンルの進化に挑もうとしている。

インタビューの最後に、イシイ氏はこう語った。

「ゲームデザインは、常に進化し続けなければならない。かつてゲーム的な手法がアニメや他のメディアに持ち込まれてヒットが生まれたように、その源流であるゲーム自体が新しい発明を生み出せなくなったら、文化全体が停滞してしまう。僕も10年間、ゲームの外の世界を旅してきた。その蓄積を、今度はゲームの中に持ち帰る時が来たんです」

AIが物語を生成し、メタフィクションが当たり前になったこの時代に、イシイジロウが仕掛ける新たな「驚き」とは、一体どのようなものなのだろうか。

『シブヤスクランブルストーリーズ』。

そのタイトルの先に、我々はアドベンチャーゲームの、そして物語という営みの、新たな未来を目撃することになるのかもしれない。