2025年10月27日に『ワンダと巨像』が発売20周年を迎えた。

『ワンダと巨像』は、北米では2005年10月18日、日本では2005年10月27日にソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)から発売されたプレイステーション2用ソフトであり、エポックメイキングの塊のようなタイトルである。

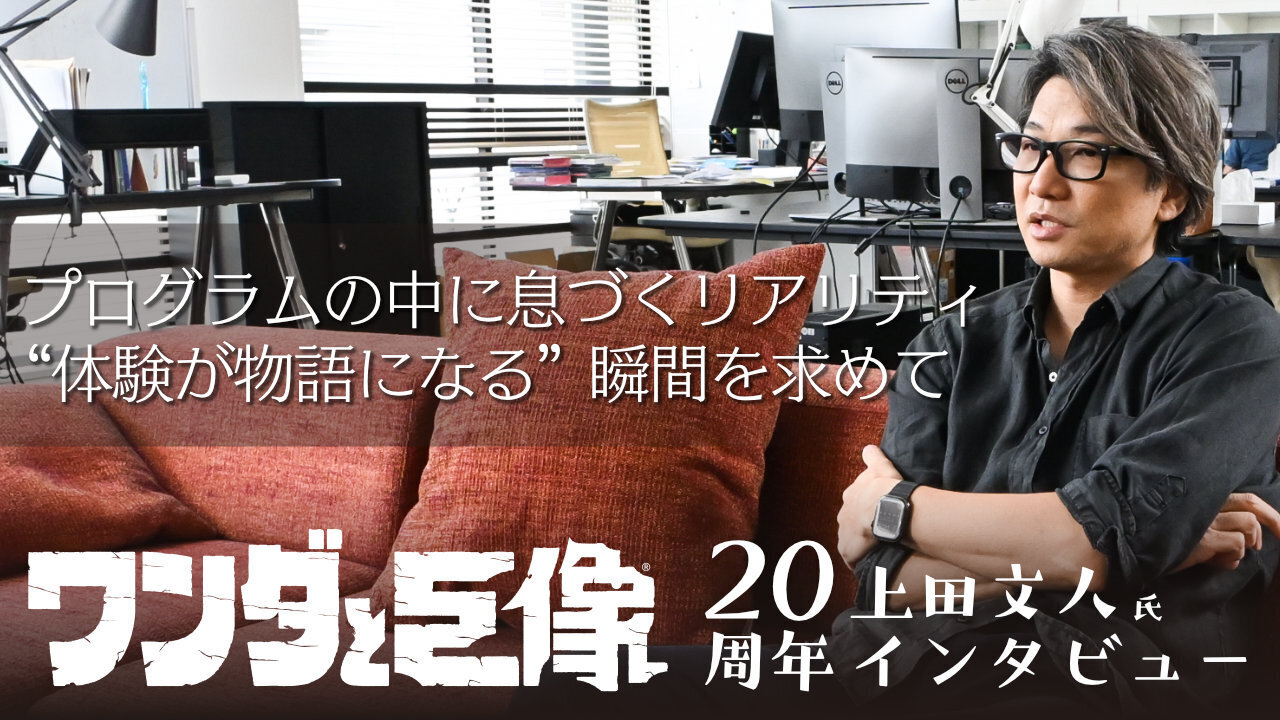

ディレクターを務めた上田文人氏のタイトルは『ワンダと巨像』はもちろん、『ICO』、『人喰いの大鷲トリコ』のいずれもが、手に取ったプレイヤーの心を魅了して離さない魔力を有している。

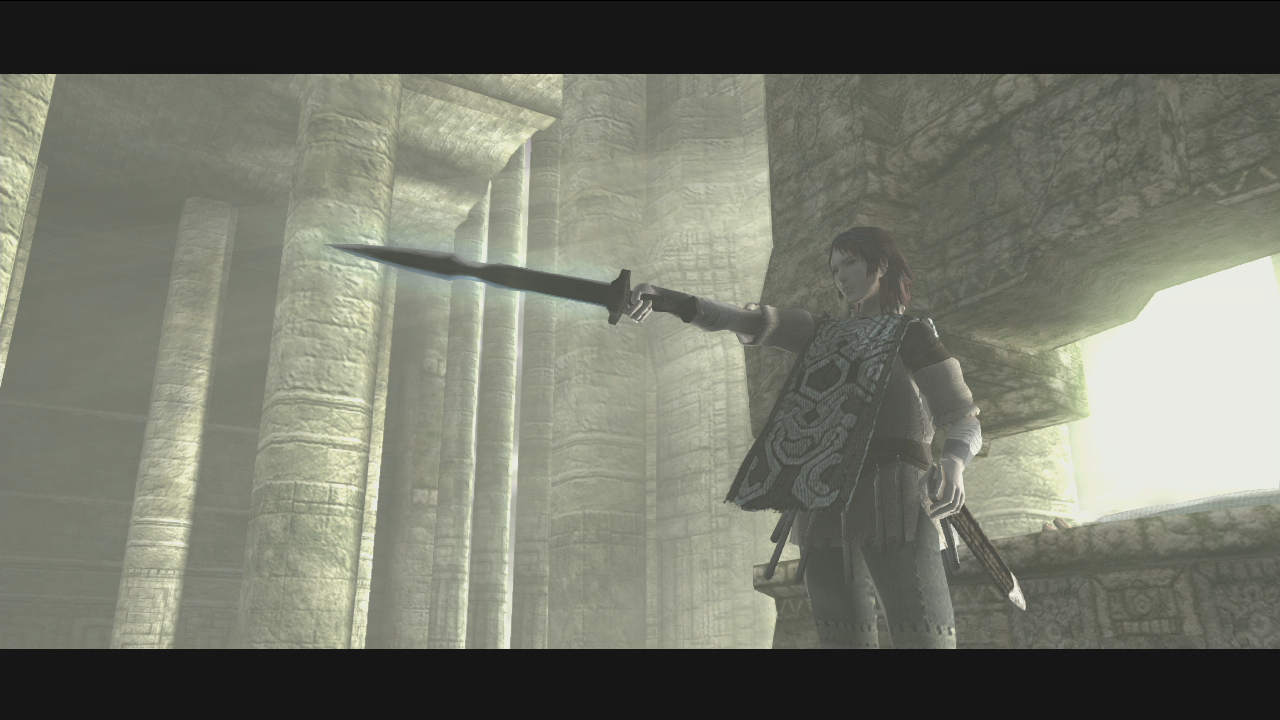

発明ともいえる「つかむ」、「よじ登る」という腕力を使ったシステム。

ビルほどの大きさを誇る「巨像」との戦い。そして、巨像によじ登ることを可能にした変形コリジョン【※】。

雑魚敵もおらず、ファストトラベルもなく、ミニマップもなく、広大な地形を駆けるシームレスステージ。

※変形コリジョン:巨像の体のつかめる対象が動いたり、形を変えたりすること。

『ワンダと巨像』はプレイステーション2タイトルとは思えないほどの新しいメカニクスの塊でありながら、ゲームを構成する要素をギリギリまで削ぎ落としている。

20年が経過しても多くのプレイヤーを魅了し続けている『ワンダと巨像』。本稿ではディレクションを務めたgenDESIGN上田文人氏のインタビューをお届けする。

聞き手・文/豊田恵吾

撮影/永山 亘

「『ICO』が長女だとしたら『ワンダと巨像』は次男のようなもの」20年を経て思うこと

──『ワンダと巨像』が2025年10月27日で20周年を迎えました。2021年には『ICO』が20周年でしたが、率直に現在の心境をお聞かせください。『ICO』20周年のときとはまた違う感覚があるのでしょうか?

上田文人氏(以下、上田氏):

『ワンダと巨像』はリマスター版のほか、リメイク版もありましたので、触れる機会が多かったことから、20年という感覚はあまりないかもしれません。

『ICO』が20周年を迎えたときは、「もう20年か」という気持ちでした。『ICO』が長女だとしたら『ワンダと巨像』は次男のようなもので、最初の子の成人式は印象に残るけれど、2回目となると「ああ、もうそんな時期か」くらいの感覚で(笑)。

──(笑)。『ワンダと巨像』はエポックメイキングの塊のようなタイトルですが、20年という時が流れたいま、評価のされ方が変化している感覚があります。上田さんとしては、どう捉えていらっしゃいますか。

上田氏:

ビデオゲームで「巨大な敵と戦う」というテーマ自体は昔からありますが、リアルを突き詰めているタイトルはいまもそう多くない。

『ワンダと巨像』では「つかむ」「よじ登る」という要素をかなり掘り下げているのですが、そういうタイプのゲームはあまり耳にしませんね。

──発売当時から思っていたのですが、『ワンダと巨像』発売後、似たようなゲームがたくさん出てくると予想していたんですね。でも、その予想は外れ、現在に至るまで類似したタイトルはほとんどありません。これってつまり、工数などを考えたときに「真似しようとしても真似できないメカニクス」だったからなんじゃないかと……。

上田氏:

ビデオゲームを作るうえで、自分はこれまでテクノロジーも含めて“新しいメカニクス”にフォーカスしてきたなと、最近改めて感じています。

批判的な意味ではなく、いまのマーケットを見渡すと、そういったタイプのゲームはあまり多くありません。

『ワンダと巨像』を作っていた当時は、「新しいことをやることこそがビデオゲームの表現であり役割だ」と強く思っていました。ですが、いまはもう少し“賢く”、というか、時代の作り方が変わってきたように思います。

──“賢く”というのは……。

上田氏:

いかに工数を抑えながら、プレイヤーによろこんでもらえるものを作るか、ということですね。

最近は、新しいメカニクスを打ち出すよりも、プラットフォームアクションや剣術アクション、FPSといったオーソドックスなジャンルの中で完成度を高めていく作品が主流になっていて、実際そうしたゲームが売上でも評価でも結果を出しています。

時代の流れというか、ゲームの価値の置かれ方が少し変わってきたのだと感じますね。

──あれほど巨大な敵が独立して動き、かつ巨像の体が変形コリジョンで構成されていて、アクションでありながらパズル的にプレイヤーが攻略していくというのは、ほかに例がありませんよね。

上田氏:

『ICO』も『ワンダと巨像』も、根本的なテーマとしてはそれほど特別なことをしているわけではないと思っています。

お姫様を助けるとか、大きな敵を倒すとか──。そうした題材自体はゲームとして非常にオーソドックスですよね。

ただ、自分の場合はそれを“マクロな視点”ではなく、“極端にミクロな視点”で切り取る。その視点の違いこそが、結果的に作品の特異性につながっているのだと思います。

──現在は特異性がある、作家性に優れたインディータイトルが数多く市場に登場している時代ですが、「上田文人作品に憧れてゲームデザイナーになりました」という方も多い印象があります。上田さんがビデオゲームで目指すものにシンパシーを感じているといいますか……。

上田氏:

そう言っていただけるのはありがたいですし、やはり制作の励みになりますよね。ただ、正直に言うと、あまり実感がないというのが本音なんです。

『ワンダと巨像』を作っていたころの自分といまの自分は、もちろん変わっていますが、創作に向かう姿勢、そのときに自分が持っているリソースや材料をどう活かして、新しい表現を形にできるか──という点では、根本は変わっていないように思います。

先ほども少し触れましたが、ゲームのマーケットやデザインの方向性は時代によって変わります。ですので、「ゲームデザインはこうあるべき」といった絶対的なセオリーを持って作っているわけではありません。

自分としては、そのときそのときで、自分がひとりのプレイヤーとして体験してみたいもの──そこには当然「飽き」や新鮮さへの欲求もあります──や、当時のマーケットの動向などを踏まえながら、自分なりの手応えを感じられる方向を見極めていく感覚に近いですね。

つまり、固定された理論ではなく、その時代や状況に合わせて、自分が本当に興味を持てる表現を選び取っていく、そんな創作のあり方だと思っています。

かなりの無茶も“できる”と思ったからやれた。当時の情熱を振り返る

──当時と変わっていないというお話ですが、『ワンダと巨像』というタイトルをいま振り返ってみたときに「20年前によく作れたな」という感想なのでしょうか?

上田氏:

マスターアップしたときには「まだまだこうしたかった」というのがいろいろとありましたが、いまは「よくやりきったな」と感じています。

プレイステーション2用タイトルですから、ハードスペックはいまよりもずっと低い。その中で、馬の自然な挙動やアニメーション、シームレスな広大な世界、巨大な存在によじ登る変形コリジョンなど、かなり無茶なことをしていました。

さらに、いまでいうシェーダー的な処理やエフェクト表現にもいろいろと挑戦していた。普通であれば、企画段階で「これはやりたいことが多すぎる」と削られるような内容でした。

でも当時は、その“無茶さ”をあまり意識していなかったんです。『ICO』を作った直後ということもあり、「あの技術を使えば、もう少し先に進めるだろう」という感触があった。経験が少なかったことや若さもありましたが、実際に積み上げてきた手応えがあったからこそ、“できると思えばできる”くらいの気持ちで進めていました。

いま振り返ると、その感覚は単なる勢いではなく、最初に“できる”という前提を置くことで、思考や判断の向きが自然と実現に向かうという、ごく実務的なものだった気がします。

逆に「難しいかもしれない」と考えてしまうと、最初から制約条件の中で答えを探してしまう。不安要素はいくらでも挙げられますが、そればかりを見ていると達成できないものがある。

最初に“できる”と設定して考えることで、どうすれば実現できるかという発想に切り替わる──。そういう意味での「できると思ったらできる」だったんだと思います。

当時の確信には、経験から得た感触と、それを支える思考の方向づけ、両方があったのだと思います。

──チームでゲーム制作を進めるうえで、誰かができなくても最終的に自分でやればいい、自分で解決できる、といった覚悟のようなものが推進力になっていたのでしょうか。

上田氏:

そういった意識はあったと思います。『ICO』や『ワンダと巨像』のころは、必要に応じて自分が複数のセクションの作業に関わることが多く、それによって全体の方向性や完成度を、自分の手で具体的に整えていく感覚がありました。

自分の場合、考え方や言葉で方向を示すというより、実際にビジュアルデータを作って「こういう絵になる」という形で共有するやり方が多いんです。そうして自分で形にしてみることで、チームとも共通の認識を持ちやすくなる。

結果的に、それが制作全体の精度を保つうえで大きかったと思います。

──WARP所属時代やSCE所属の初期のころには、徹夜時に会社の席の床に寝袋を敷いて寝ていたというお話を以前うかがったことがありましたが、文化祭の準備が続くような「作っている楽しさ」があったからこそ、身を削ってでもよくしたいと、そこまで制作に全力で臨めたのでしょうか?

上田氏:

楽しさはもちろんありました。

「ビデオゲームを作りたくてこの業界に入ったんだ」とか、「ものを作る仕事がしたいんだ」とか、「お客さんを驚かせたい、感動させたい」といった気持ちが原動力でしたね。

ただ、当時は求められる物量が非常に多く、否応なく対応していく中で、自然と続ける力というか、やり抜くための地力のようなものが身についていったと思います。

いま思えば、あの環境が自分にとっての“不屈さ”を育ててくれたのかもしれません。

──単純に人を増やせば解決できる「ものづくり」ではなかったということですよね。

上田氏:

そうですね。制作の駆動力という意味で、僕はよく「作力」と呼んでいます。

作力がある人とそうでない人がいて、これはセンスや技術力のような評価軸とは少し違うものなんです。

作力のある人というのは、つねに“どうすれば早く、そして良くできるか”を意識して動ける人。手を止めず、完成度を上げることも含めて、つねに前に進もうとしている。

そういう意識を持っている人は、やはり結果的に制作を大きく動かしていく力があります。

──なるほど。さきほど「『ICO』は長女、『ワンダと巨像』が次男」と『ICO』を女性、『ワンダと巨像』を男性として表現していましたが、このたとえの意図を教えてください。

上田氏:

これはいろいろなところでお話ししていますが、『ICO』が発売された当時は、現在と比べてもまだ男性プレイヤーの割合が圧倒的に多い印象でした。

だからこそ、あえてその主流とは少し違う方向──より中性的で、誰にでも受け入れられるようなテーマやトーンを意識していました。

ただ、セールス的にはそこまで振るわず、「やはりマーケットはバイオレンス要素を求めているのか」と、少しがっかりした気持ちになったのを覚えています。

とはいえ、単純にわかりやすい暴力表現では差別化できません。「自分にとってのバイオレンスとは何か」を考える必要がありました。その結果、“とても敵いそうにない巨大な存在に立ち向かう主人公”という構図にたどり着いたんです。

巨大な敵によじ登り、剣を突き立てる──。そうした身体的な行為の中に、暴力性と祈りのような感情が同居している。

『ワンダと巨像』は、当初はアクション活劇のようなイメージでスタートしましたが、最終的には悲劇性を帯びた内容になりました。結果として、それが作品の核になったのだと思います。

当初のオンライン構想から「ひとりで遊ぶゲームの魅力」へ

──制作スタート時といえば、『ワンダと巨像』は当初オンラインの構想もありましたよね。

上田氏:

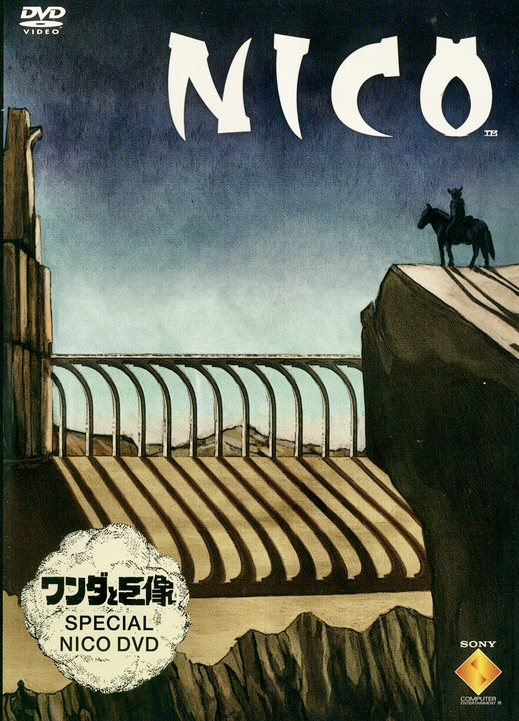

『ワンダと巨像』の予約特典スペシャルディスクには、「NICO」というコンセプト固めと社内プレゼンテーションのために作成したパイロットムービーが付属されているのですが、これが『ワンダと巨像』のアイデアの取っかかりでした。

『ICO』のカットシーンを作るためのエンジンを使って「つぎのゲームが完成したらこんな映像になる」というものを作成したものですが、映像を見ていただければわかるとおり、複数のプレイヤーキャラクターが馬に乗って荒野を走り、巨大な敵と戦うという内容になっています。

誰かが弓を射ってモンスターの気を引いているあいだに、ほかのプレイヤーが馬から飛び乗って背中の弱点に向かうなど、オンラインでほかのプレイヤーたちといっしょに戦闘に挑むというものです。

──『モンスターハンター』のように1体のモンスターに複数人で挑む、というイメージだったのでしょうか?

上田氏:

イメージとしては近いですね。『モンスターハンター』の1作目は2004年3月の発売ですので、それよりも前に考えていた企画になりますが、時期的には各社がオンライン対応を模索し始めたタイミングだったのかもしれません。

自分としても、オンラインを使ってほかのプレイヤーと協力しながら何かを成し遂げるという体験には興味がありました。

ただ、これもいろいろなところでお話ししていますが、オンラインを実現するための技術的なリソースが当時のチームには足りなかった。

「できること、できないこと」を精査した結果、別の方向を選択し、オンライン要素は見送ることになりました。

──当時、オンラインに惹かれるきっかけはあったのでしょうか?

上田氏:

個人的な話で言うと、当時は『バトルフィールド1942』【※】をよく遊んでいました。画面の中にいるキャラクターが全員プレイヤーだということに強いインパクトを受けて、「これがゲームの未来なのか」と感じたんです。

※『バトルフィールド1942』:DICE開発による2002年に発売されたFPS。オンラインでのマルチプレイ人数は最大64人(非公式では255人)。

オンラインの熱量やライブ感にはとても惹かれましたが、同時に、勝ち負けで一喜一憂するような感覚がだんだん薄れていったんですね。

昔は対戦で盛り上がるのが楽しかったけれど、年齢を重ねるにつれて、もっと違う形の没入感を求めるようになった。そこから改めて「ひとりで遊ぶゲームの魅力」について考えるようになりました。

ビデオゲームの出発点は、コンピューターが相手をしてくれるエンターテインメントだったはずで、“ひとりであっても、そこに生きているように感じられる存在と出会う”──。そういう体験をどう作るかが、自分の興味の中心になっていったんです。

「腕力ゲージ」の発明とメカニクスを活かした巨像のデザイン

──『ワンダと巨像』の「つかむ」、「よじ登る」(腕力ゲージ)は発明だと思っています。

上田氏:

何かにぶら下がったときにスタミナゲージが消費されるゲームというのは、じつは以前からもありました。

「つかむ」、「よじ登る」についてお話すると、腕力を使ったメカニクスをビデオゲームに取り入れるうえで、いろいろと制限をつける必要があったんです。開発中はさまざまなパターンを検証しました。

たとえば、つかんだ状態で振り子のように揺れ、ある角度を超えると自動的に手が離れる仕組みなども試しました。ただ、それだとプレイヤーが「なぜ落ちたのか」が腑に落ちないんですね。スタミナが尽きて離れるほうが、感覚的にもゲーム的にも納得できる形だった。

巨大なものにしがみついてよじ登るという映像的なイメージが最初にあり、それをどうやってゲームとして成立させるのか──。落とされたときのリトライをどう設計するかなど、試行錯誤を重ねて、いまの形に辿り着きました。

──『ワンダと巨像』で表現すべき敵として、最初にイメージされたのは第1の巨像だったのでしょうか?

上田氏:

四足歩行や蛇のようなタイプも想像はしていましたが、「よじ登る」というメカニクスで考えると、最終的な到達点が高い位置にあるほうがプレイヤーにとってわかりやすいんです。

地面から見上げて、登り、最上部にたどり着くまでの高さのコントラストが明確なほうが、ゲームとしても成立しやすい。そういった意味で、最初にイメージしたのは人型の第1の巨像でした。

人型であれば、ある程度の知能がある(ように見える)存在として描ける。こちらを視界で捉え、Uターンして踏み潰しにくる──。そうした行動の説得力も作りやすかったんです。

そして何より、見栄えがするうえに、制作的にもいちばん難しい。だからこそ、最初に第1の巨像を作ることにしました。

ちなみに、開発初期のテストでは、ぐにょぐにょと動くシリンダー状のモデルにキャラクターをしがみつかせて登らせる実験をしていました。どのくらいの高さまで登れるのか、そこからどうゲームとして成立させるか──。そうした試行錯誤が、最初の一歩だったと思います。

──生命的なものではなく、機械的に揺れ動く巨大なものを使って、メカニクスとしてどうしていくかを考えられたのですね。

上田氏:

当時のビデオゲームの多くは、接触が一瞬で処理されるものがほとんどだったように思います。格闘ゲームやアクションゲームであれば、キャラクター同士の当たり判定が交差した瞬間に処理が行われ、ダメージをやり取りする。基本的にはその繰り返しで、内部的な構造としてはどれも似ていたと思います。

『ワンダと巨像』で目指したのは、そうした一瞬の衝突ではなく、接触が持続する状態そのものを遊びにすることでした。「しがみつく」、「よじ登る」といったアクションの中で、プレイヤーと相手とのあいだに力の関係が継続する──。

ゲームとして成立するかはわかりませんでしたが、そうした継続的な接触を試してみたかったんです。

──それは『ICO』の「手をつなぐ」というところからの密度の向上だったのでしょうか?

上田氏:

そうですね、それもあります。『ICO』の「手をつなぐ」も、瞬間的な接触ではなく、継続的に物理的な関係を保つという点を重視していました。キャラクター同士の距離や引かれる力など、物理的な要素をきちんと設計していたんです。

『ワンダと巨像』では、その方向性をさらに拡張して、より大きなスケールでの物理的な関係性──「力がかかっている」「重さを感じる」といったやり取りをゲームの中に取り入れたいと考えました。

「もっと深いインタラクションとは何か」と突き詰めていったときに、「しがみつく」という発想にたどり着いたんです。

──開発中に「これはいける」と手応えを感じた瞬間はどういったときだったのでしょうか?

上田氏:

意外に思われるかもしれませんが、そういう意味での手応えはあまり感じたことがないんです。

これは『ICO』も『ワンダと巨像』も『人喰いの大鷲トリコ』もすべてそうなんですが、制作期間が長くなると、そのとき感じた新鮮さや手応えの感覚がどうしても薄れていくというか……。

「このキャラクターの動きはすごい」とか、「このエフェクトはよくできた」と思える瞬間はあるんですけど、1週間も経てばもう慣れてしまう。結局、その繰り返しなんです。

──たとえば会社のほかの開発チームや上層部から褒められることはなかったのですか?

上田氏:

それはなかったですね。当時は、SCE内でも他の開発チームはある意味ライバルのような関係でした。ゲームの発売日が重なれば、当然競合になりますし、技術面でも同じですね。

それぞれのプロダクトに実装される“売り”となる技術が先に他チームで使われてしまうと、タイトルの注目度や売上にも影響してしまう。

ですので、そういった要素に関しては、各チームがある程度情報を伏せながら進める──。そんな雰囲気だったように思います。

──制作中、誰も褒めてくれる人がいないというのはなかなかツラいですよね。とはいえ、ゲームを褒めるには慧眼がないときびしいですから、そういった難しさもあったかとは思います。

上田氏:

おっしゃるとおりで、やはり見る目というか、ある程度の基準を持っていないと簡単には褒められないと思います。

「これは美味しいもの」、「これはまだ足りないもの」という判断ができるくらいの感覚がないと、下手に褒めるのも難しい。褒めたはいいけれど、もし的を外していたら……という懸念は、やはりあると思いますね。