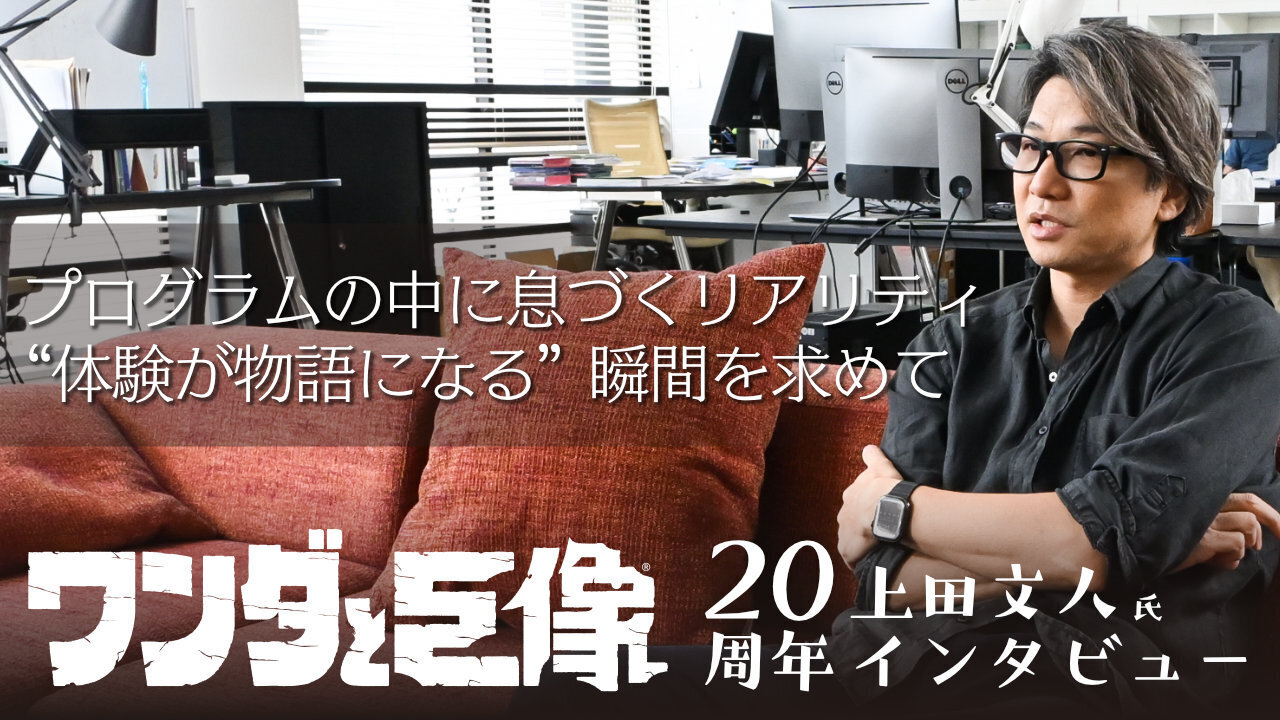

“生きている感じ”を出すリアルなモーションの設計

──上田さんが作られるゲームは、いずれもキャラクターのモーションがずば抜けていますよね。狂気的なモーションといいますか……。『ワンダと巨像』には主人公の相棒として愛馬のアグロが登場しますが、いま見返してもアグロのモーションは「これがプレイステーション2のゲームなのか」と驚くほどの実在感があります。このモーションへのこだわりみたいなところを改めてお聞きかせいただけますか?

上田氏:

『ワンダと巨像』に限らず『ICO』のときからそうなんですが、モーションに関しては「こだわり」というよりも、ある意味では自分の得意分野を軸にした選択でした。

当時、自分はゲームデザインや、ゲームならではの職人的な技術に特別長けていたわけではなかったんです。ゲーム業界に入るタイミングも周囲より遅く、経験も少なかった。だからこそ、自分の強みをどう活かすかを考えていました。

もともとCGアニメーションを長くやってきていて、重心の取り方や動きの説得力──実際には存在しない生き物であっても、「そこにいる」と感じられる動きを作れる、という手応えがあった。

「自分はここなら戦える」という確信があったので、その力をゲームに最大限活かすことが、自分にできる最良のやり方だと思っていました。

ですので、「モーションにこだわりました」というよりも、自分が信じられる方法で作品を作ったという感覚に近いです。結果的に、それが作品の印象を強く形づくる要素になったんだと思います。

──ちなみに、『ワンダと巨像』は30フレームですが、30フレームでもっともいい動きを意識されていたわけですよね?

上田氏:

一般的なテレビアニメは1秒間に24枚の絵を使う「フルアニメーション」ですが、2コマに1枚(12枚/秒)や3コマに1枚(8枚/秒)といった形で描く「リミテッドアニメーション」という手法もあります。

一方で、ビデオゲームはリアルタイムで制御されるため、基本的にはつねに30fps前後で動かすことを前提に設計しています。

『ワンダと巨像』も描画負荷の高いシーンではフレームレートが下がることはありましたが、アニメのようにコマ数を意図的に減らして“味”を出すという発想はもともとありませんでした。

どちらかというと、リミテッドアニメ的な間引きではなく、現実の動きをどうやって印象的に見せるか──。メリハリやケレン味を出す方向で調整していました。

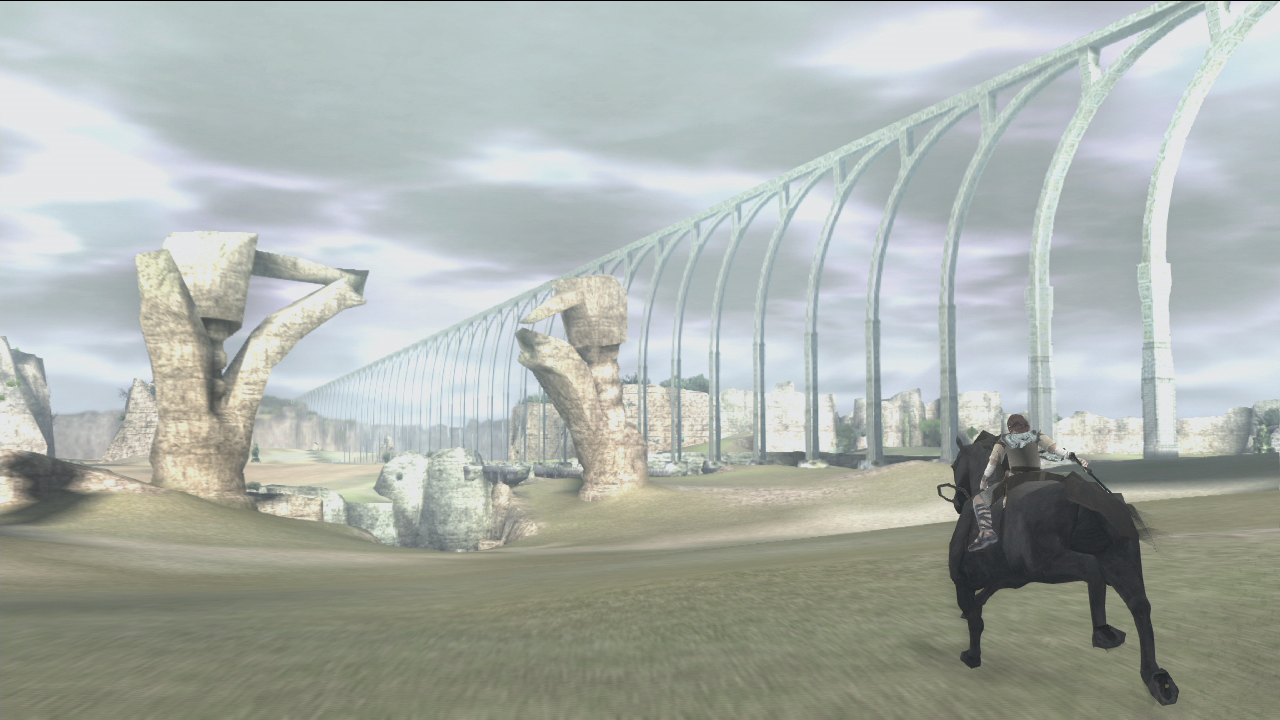

たとえば、実際の馬の動きや躍動感というのは、たてがみの細かな揺れ、筋肉の変形、動きによる艶の反射、重心のわずかな揺らぎなど、複数の要素が重なって生まれています。

それを当時のハードウェアで再現するのは、ポリゴン数やジョイント数の制約的にも不可能でした。そこで、関節の動きを少し大きくしたり、動作に抑揚をつけたりといった、パントマイムの誇張に近い方法で、現実の馬が持つ“躍動感”に近づけようとしていたんです。

──なるほど。ただ、やはりセンスが問われる表現ですよね。

上田氏:

当時のゲームでは、操作のレスポンスや制御のしやすさを優先してモーションを作るのが一般的でした。でも自分は、まずキャラクター(馬)の“生きている感じ”や“存在感”をどう出すかを優先していました。

たとえば、実際の馬は手綱を引くと体全体で後方に旋回しますが、ゲームとして操作性を優先するなら、体の中心を軸に旋回させてしまうほうが作るのも扱うのも簡単なんです。

その場合、馬は何度旋回してもその場からずれない。操作性は高いけれど、生き物としてのリアリティは薄くなります。

一方でアグロの場合は、回転すればするほど位置が少しずつずれていくように作っています。

現実の馬がそうであるように、完全には制御できない“ズレ”をそのまま残している。ゲームの制御やプログラムの発想ではなかなか出てこない部分だと思いますが、アニメーター的な考え方から生まれたアプローチでした。

──もし現在の上田さんが『ワンダと巨像』を作るとして、やはり手付けのモーションにされるのでしょうか? 技術的な進歩があるいま、モーションキャプチャーで実際の動きを取り込むこともできるわけですが、上田さんの理想はどちらになるのでしょう?

上田氏:

どちらかといえば手付けになりますが、いまの自分がいちばん興味を持っているのは、「計算で作る」ということなんです。

モーションキャプチャーで実際の動きを取り込むという手法に対して、作り手として考えたときに、あまりおもしろみを感じないというか──。「人が演じた動きを写す」よりも、「仕組みで動きを生み出す」ほうに関心があります。

とはいえ、「では手付けで作るのか」と言われると、それもすでに自分の中ではやり切った感覚がありますし、いまの時代はお客さんにとって、手付けかモーションキャプチャーかはあまり重要ではなくなっています。

なので、もしいま改めてビデオゲームで馬を作るとしたら、重心があって、倒れそうになったら足を踏み出す──。その繰り返しで自然に移動が生まれるような制御を組みたいですね。

人の演技を再現するというより、物理や計算の中から“生きているように見える動き”を導くという方向です。

ただ、これはあくまで作り手としての興味の話であって、どちらが正しいということではありません。最終的には、どんな手法でもお客さんが魅力を感じるかどうかがすべてだと思います。

──上田さんはバイクがお好きじゃないですか。もちろん乗ることに対してもそうですが、上田さんはパーツを組んだり、分解したり、バイクの構造・メカニクスを楽しんでいる気がしていて。そこがビデオゲーム制作のアプローチの仕方にもつながっているのかなと。

上田氏:

僕は昔から、映画とゲームの違いを乗り物にたとえて話すことが多いんです。エンターテインメントとして見ると、映画はバスや電車のようなもので、ビデオゲームはマニュアルのクルマやバイクに近いと感じています。

安全性や、決まった時間に目的地へ到達できるという点では、電車やバスのほうがはるかに優れている。一方で、自家用車やバイクは、迷ったり、予定より遅れたりもするけれど、自分でハンドルを握って操作する楽しさがあります。

どこかに移動するという“目的”ではなく、運転という“手段”そのものを楽しむ──。ビデオゲームの本質って、まさにそこにあるんじゃないかと思うんです。

ストーリーを快適かつ効率的に体験するだけなら、映画のほうがずっと優れています。だから、ゲームを遊ぶ人というのは、「自分で操作するクルマやバイクが好き」と言っているのと同じなんじゃないかと。

まあ、僕の場合はかなり旧車好きでもあるので、エンジンがかかっただけでうれしいとか、壊れずに動いてくれてうれしいとか、ちょっとマニアックな部分もあるかもしれませんが(笑)。

──(笑)。

上田氏:

『ヒューマンフォールフラット』や『Baby Steps』のように、物理演算そのものを楽しませるゲームが受け入れられているのは、思いどおりに動かないからこそのおもしろさがあるからだと思います。

昔のゲームと比べて、「自分で操作する」という基本的なインタラクションの構造は変わっていませんが、プレイヤーに対するホスピタリティ、どこまで丁寧に遊びやすくするかという部分は時代とともに変化している。

あとは、作り手がそのどのあたりを切り取って提示するか、という違いなんだと思います。

『ワンダと巨像』は「自分が遊びたい」から生まれた名作

──『ワンダと巨像』は削ぎ落としている部分が多いことも特徴のひとつです。巨像以外の雑魚敵がいない、ファストトラベルがない、経験値も成長要素もない。これはプレイヤーを信じていたからこそできた選択だったのでしょうか?

上田氏:

作り手としては、合理的に考えた結果の選択でもありますし、同時に、受け手としての好みに誠実でありたいという思いもありました。

たとえば、ミニマップを入れたほうが親切なのはわかっています。でも、それを表示してしまうと、せっかく地平線まで描いた3D空間の意味が薄れてしまう。だからこそ、剣をかざして光の方向を示す仕掛けにして、3D空間の中で自分の目で探す感覚を残したかったんです。

雑魚敵がいないのも同じで、「自分がプレイヤーだったらどう感じるか」から考えました。雑魚を倒して経験値や装備を得てボスに挑む──。そういうゲームは世の中にたくさんあるし、「それを遊べばいい」と思ったんです。

だったら自分は、ボス戦そのものを軸にして、ひとつひとつをユニークにしていくほうがおもしろいと。お客さんが必ず理解してくれるという確信があったわけではなく、あくまで「自分が遊びたいと思えるゲーム」を作ったというだけなんです。

──結果的にそれが響いたわけですよね。Game Developers Choice Awardsでゲームオブザイヤーも獲得していますし、作り手も含めて伝わったのだと思います。

上田氏:

そうですね、受賞できたのは本当にうれしかったです。当時はチャレンジの連続で、不安もありましたが、あの作品が評価されたことで、スタッフみんなが報われたように感じました。「自分たちが目指していた方向は間違っていなかった」と、静かに確信できたというか。

でも、開発中は社内の別チームでは「やばいよ、あのゲーム」と言われていたらしいんですよ(笑)。

──それは褒め言葉の「やばい」ではなく?

上田氏:

ダメなほうの「やばい」です(笑)。広いフィールドにボスが点在しているだけで、雑魚敵もいないらしいぞ、と。

──なるほど。言葉だけでその情報を聞いたら、たしかにそう思うかもしれません(笑)。そのボスが変形コリジョンで作られていて、体全体が戦闘フィールドになっているとは気づかないでしょうし。

上田氏:

そうですね、それもあったかもしれません。『ワンダと巨像』の戦闘は、言ってしまえばパズルなんです。

反射神経にそこまで左右されない戦闘を意識していましたし、小さな主人公が巨大なものに挑む構図であれば、「力で勝負しても勝てないよね」と。

──巨大なものを倒すという、プレイヤーが得られるカタルシスがすごく強いですよね。それでいて最後の一撃のように、アクションとしての爽快感も感じられるという。

上田氏:

そこは映像演出の力だと思います。

達成感を感じさせる映像演出と世界観へのこだわり

──その映像演出について詳しくお聞かせください。

上田氏:

ゲーム構造としては、巨像は大きくて動きが遅く、弱点があって、そこを何度か攻撃すれば倒せるというものです。

映像的には、非常に重量があって、強そうに見える存在ですが、実際のスピード感はかなりスローなんです。ただ、映像演出によってリアルに見せることで、プレイヤーは「とても敵いそうにない」と感じる。

でも実際には、そこまで反射神経が求められるようなアクションではなく、きちんと解法を見つければ倒せるように作っています。

映像演出の力というのは、実際以上の強大さや達成感を感じさせることなんですよね。たとえば、開発初期にテストしていた“ぐにょぐにょ動くシリンダー”では、そうした演出がなかったので、倒しても達成感がなかった。

ゲームにおける映像や音の必要性というのは、まさにそういう部分にあると思っています。実際にはそこまでたいしたことをしていなくても、“たいしたことをしているように感じさせる”──。それを可能にするのが、映像と音の演出なんです。

──プレイステーション2時代だからこその表現ということもあるのでしょうか? 高精細ではないからこその空気感といいますか……。

上田氏:

ハードスペックに合わせた結果、その中でもっとも効果的な選択を積み重ねた結果が、あの世界観になったということです。

たとえば、地面一面に草を生やしたり、花畑で覆いたいと思っても、プレイステーション2のスペックではそれは難しい。では、できる範囲でまばらに草や花を置いて揺らせばいいのかというと、それでは中途半端になってしまう。

だったら、荒涼とした大地にする、巨大な橋をかける、フォグを強めてスケール感を出す──。そういった形でハードの制約を逆手に取るほうが効果的だと考えました。

──なるほど。舞台となる古えの地は、どこを切り取っても絵になりますが、フレームで切り取ったときの絵力を意識されていたのですか?

上田氏:

あまり意識はしていません。むしろ、「絵はがき的」なビジュアルは避けたいと思っていました。

たとえば『ICO』では風車のモチーフがありますが、最初は入れることに反対していたんです。意図的に配置された造形物が“作られた景色”に見えてしまう気がして。ただ、実際に置いてみると風景に自然に溶け込んでいて、結果的に違和感がなかったので採用しました。

『ワンダと巨像』でも、その考え方は同じです。色彩を豊かにしたり、花や葉を舞わせて一枚絵のように整えることもできましたが、それでは少しテーマパーク的に作り込まれた風景になってしまう。

だからこそ、過剰な装飾を避け、自然のままに存在しているような風景──ゲームのために“用意された”場所ではなく、あたかももともとそこにあったように感じられる場所を目指しました。

作為をできるだけ排し、作り手の意図を感じさせないこと。それこそが、実在感のあるリアルな世界に必要な要素だと思っています。

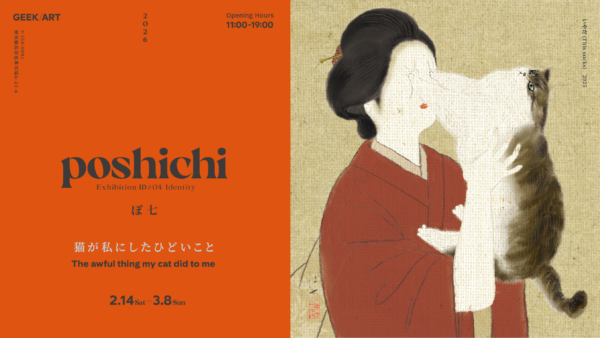

名作アニメにインスピレーションを受けた巨像との戦い

──巨像との戦いでとくに印象に残っているのは空を飛ぶ、鳥型の第5の巨像戦でした。当時、あのような戦闘がゲームで体験できると思っていなかったので。

上田氏:

ありがとうございます。ただ、じつはあの巨像も基本的な仕組みは他と同じで、変形コリジョンを使い、特定のルールに基づいてモーションを再生しているだけなんです。

動き方や表面の毛の有無などの違いによって、ゲームとしての体験が変わっている。もちろん飛んではいるのですが、根本の仕組み自体は地上型と共通しています。

2足歩行や4足歩行の巨像は、地面との接触ディテール表現や移動経路の制御などが複雑ですが、それに比べると、飛行型はそこまで難しいものではありませんでした。

ひとつのメカニクスを応用することで、空を飛ぶ鳥型や、水中を泳ぐ魚型といった巨像を成立させることができる。それによって、プレイヤーにさまざまなバリエーションを感じさせることができたんだと思います。

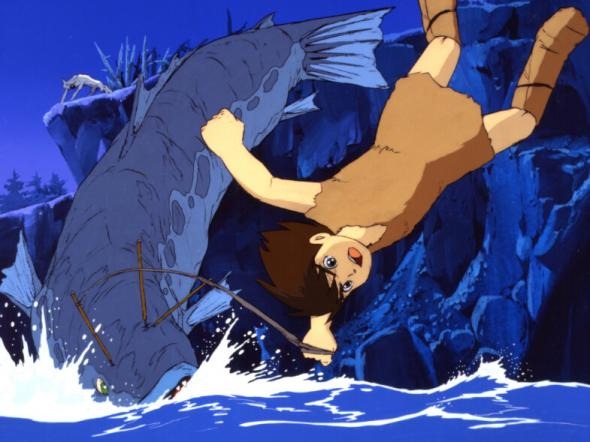

──第5の巨像は、ワイヤーやフックでつかまるのではなく、地面スレスレに降りてきたところで直接しがみつくというのが、非常にダイナミックで印象に残っていたんですね。昔の宮崎駿や大塚康生【※】のアニメーションのようだなと。

※大塚康生:アニメーター・日本初のカラー長編アニメ映画『白蛇伝』の原画を担当。『未来少年コナン』、『ルパン三世 カリオストロの城』など、数多くの名作で作画監督を務める。

上田氏:

まさに、『ワンダと巨像』で取り組んでいたテーマのひとつが『太陽の王子 ホルスの大冒険』【※】なんです。

大塚康生さんが担当された、大カマスという巨大な魚と戦うシーンがあって、「ここをゲームにしたい」と強く思ったのが出発点でした。

※『太陽の王子 ホルスの大冒険』:1968年に公開された、東映動画製作の劇場用アニメ。宮崎駿が本格的に制作に携わった初めてのアニメ作品としても知られる。

どうゲームに落とし込むのかまでは、当時はそこまで深く考えていませんでしたが、とにかく“目の前にいる巨大な敵にしがみつかせたい”、それをリアルタイムのゲームプレイで再現してみたいという気持ちが最初にあった。

そうした発想や衝動が、『ワンダと巨像』という作品の軸のひとつになっていると思います。

アマチュアリズムを刺激する生成AIとものづくりのこれから

──ちょっと話が逸れますが、最近はじめたことですとか、夢中になったものはありますか?

上田氏:

うーん、なんでしょう……。……あ、最近はプログラムにハマっています。生成AIが出てきたことで、いろいろと試してみたくなったというのもありますが、実際に触ってみると、自分の中でいろんなことができるようになってきておもしろいんです。

これまでは絵を描いたり、モデリングやモーション、映像を作ったりと、どちらかというとアーティスト寄りの仕事をしてきましたが、先ほどお話ししたように、「動きを計算で作りたい」という欲求がずっとあって。生成AIを使えば、自分でもそういったことが実際に実現できているという感覚があります。

本業の合間に触っているのですが、気づくと朝までやってしまうこともあります。できなかったことが少しずつできるようになっていく感覚は、やっぱりおもしろいですね。

プログラムを考えること自体がパズルゲームのようで、「なぜ意図通りに動かないんだろう」と、机の前を離れても、ベッドの中や移動中でもつい考えてしまう。試行錯誤して思いどおりに動いたときの達成感は、やっぱり格別です。

──それは自身の中のクリエイティブを揺り動かすための活動なのでしょうか?

上田氏:

いえ、どちらかといえばアマチュアリズムですね。

僕らが本業で作っているビデオゲームは、市場で評価や売上が問われる世界にあります。どう受け取られるのか、どれだけ届くのかというプレッシャーの中で作っているわけです。

一方で、生成AIを使ったプログラムの勉強は、そうした競争とはまったく関係のない場所にあります。昨日できなかったことが今日できるようになったり、意図通りに動かなかったものが、見方を変えたら動くようになったり。

そうした小さな達成感の積み重ねがすごく楽しいんです。

──AIの進歩は目覚ましいですからね。いま触れておかないと時代に取り残されそうな感覚があります。

上田氏:

そうですね。いまはちょうど大きく変わるタイミングだと思います。個人的に思うのは、これからは成果よりもプロセスを楽しむ時代になるのではないかと。

ツールの民主化という意味では、UnityやUnreal Engineが普及したときも同じでしたが、生成AIはそれらをさらに飛び越えてしまう変化になる気がしています。

作品があふれ、競争が激しくなるのは自然な流れですが、もう「人間が作らなくてもいい」時代がすぐそこまで来ている。でも、編み物やプラモデル、金継ぎのように、成果よりも行為そのものを楽しむものづくりが、これからは主流になっていくのではないかと感じています。

──そんな時代がきても『ワンダと巨像』の魅力は色褪せないと思いますが、最後に20周年を迎えて、いまも『ワンダと巨像』を愛してくれているファンの方々へメッセージをお願いします。

上田氏:

2005年に発売されたタイトルで、しかもナンバリングが続いたシリーズでもないのに、いまでも覚えてくださっている方がいるというのは、本当にありがたいことです。

それは自分にとっても、『ワンダと巨像』を共に作ったスタッフたちにとっても、確かにそこに生きた証のようなものなんだと思います。

20年前の自分たちにしかできなかったことが、あの中に確かに刻まれている。それがいまも残り続けていることを、とてもうれしく感じています。

──ありがとうございました。改めて『ワンダと巨像』20周年、おめでとうございます!(了)

『ワンダと巨像』をプレイしたときの衝撃はいまでも鮮明に覚えている。『ICO』をプレイして上田文人という才能に脳を焼かれ、『ワンダと巨像』で見事にトドメを刺された。そんな人は筆者だけではないはずだ。

「マクロな視点”ではなく、“極端にミクロな視点”で切り取る。その視点の違いこそが、結果的に作品の特異性につながっている」。

「作為をできるだけ排し、作り手の意図を感じさせないこと。それこそが、実在感のあるリアルな世界に必要な要素」。

上田氏のこの発言にこそ、「上田文人作品に脳を焼かれる」答えが示されているのではないだろうか。

“極端にミクロな視点”で抽出された、斬新な多数のメカニクス。そして、“作為をできるだけ排し、作り手の意図を感じさせない”ことから描かれる、フィクションでありながらどこか懐かしさを感じる世界。

20年の時が過ぎても決して風化しない、人を虜にする魔力を有したタイトルが『ワンダと巨像』なのだ。

ちなみに、上田氏およびgenDESIGNは、新作を発表しており、現在開発が進められている。

『ワンダと巨像』を含め、氏のタイトルが琴線に触れた方は、動向をチェックしておくといいだろう。