アドベンチャーゲームの進化と袋小路──『十三機兵防衛圏』『グノーシア』が切り拓いた地平

──イシイさんが原体験として語られた「ループもの」や「メタフィクション」は、その後『ひぐらしのなく頃に』や『STEINS;GATE』といった作品によって、アドベンチャーゲームの王道的な面白さとして広く受け入れられていきました。

では、そこからさらに進んで、近年のアドベンチャーゲームはどのような進化を遂げていると分析されていますか? 例えば、『十三機兵防衛圏』や『グノーシア』といった作品は、イシイさんの目にはどう映っているのでしょうか。

イシイ氏:

アドベンチャーゲームの進化の系統樹というのは、実は思った以上に「袋小路」だな、というのが正直な感想です。ただ、その中でもいくつかの新しい流れは生まれています。

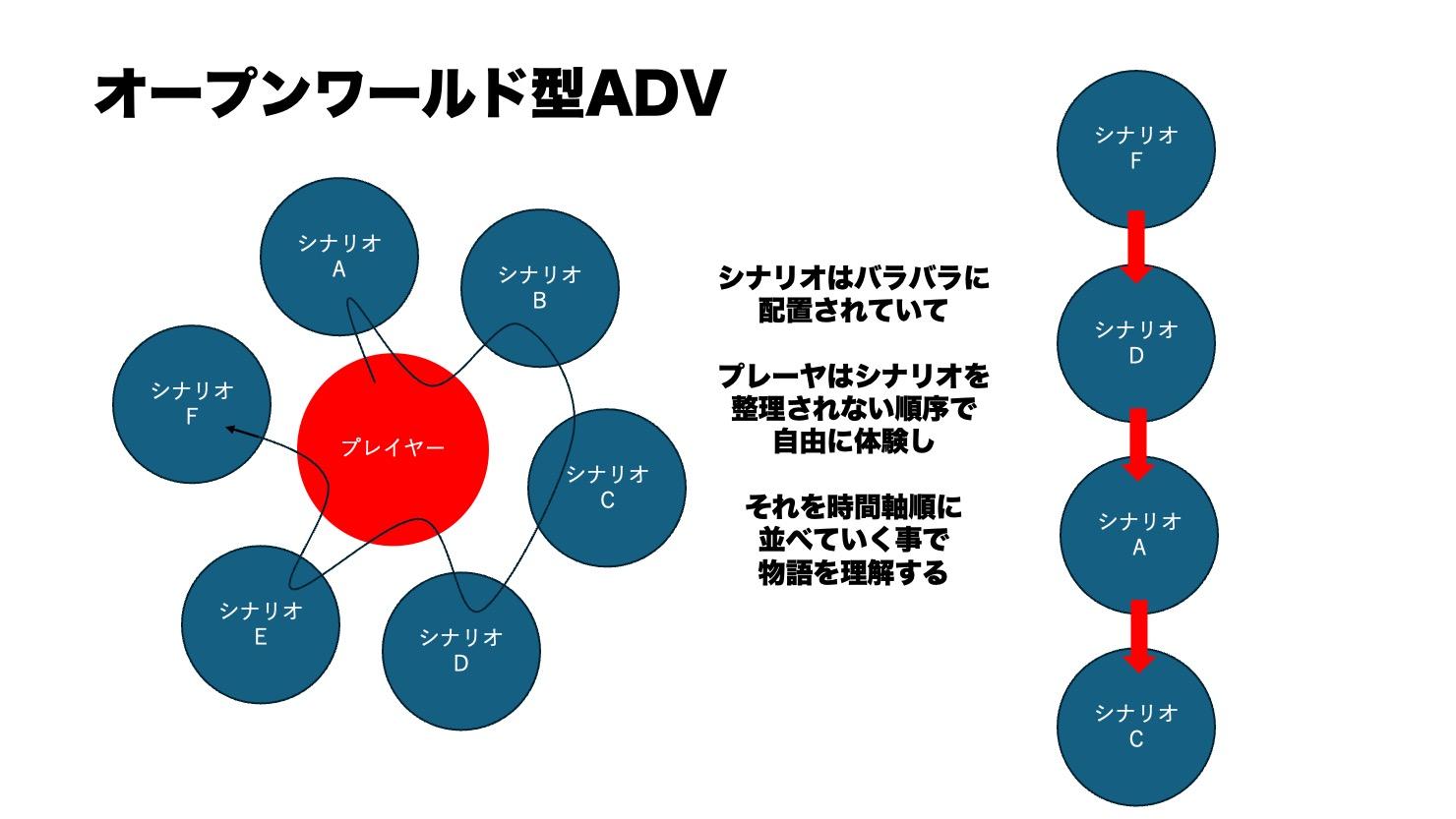

一つは、僕が「オープンワールド型アドベンチャー」と呼んでいるものです。これは『Her Story』あたりから顕著になった流れで、『十三機兵防衛圏』もこの系譜にあると考えています。

──『十三機兵防衛圏』をオープンワールド型と捉えるのは、少し意外な気もします。これは群像劇型ではないんですか?

イシイ氏:

もちろん、3D空間を自由に歩き回れるという意味でのオープンワールドではありません。

ここでの定義は、「物語の断片が時間軸や因果律から解放された状態で散りばめられており、プレイヤーがそれをどの順番で拾い集めても、最終的に一つの大きな絵が完成する」という構造です。

『十三機兵防衛圏』では、13人の主人公の物語がバラバラに提示されますよね。

プレイヤーは好きなキャラクターから、好きなエピソードを遊んでいく。そうやって集めた情報の断片を頭の中で組み合わせることで、初めて世界の全体像が見えてくる。

この体験は、広大な世界に点在する祠やイベントを自由な順番で攻略していく、近年のオープンワールドRPGの物語体験と非常に近い構造をしています。

代表例:『Her Story』、『十三騎兵防衛圏』など

──なるほど。

イシイ氏:

この手法は非常に高度で、プレイヤーにもある程度の読解力や忍耐力を要求しますが、その分、すべてのピースが繋がった時の快感は絶大です。

『十三機兵防衛圏』や、打越鋼太郎さんの『ZERO ESCAPE』シリーズなどが、この手法で確かな評価を得たことで、一つのジャンルとして確立された感はありますね。

ただ、個人的には、僕が作りたいエンターテイメントの形とは少し違うかな、と感じていて、これまで積極的に手を出してこなかった領域です。

──もう一つの新しい流れとは何でしょうか?

イシイ氏:

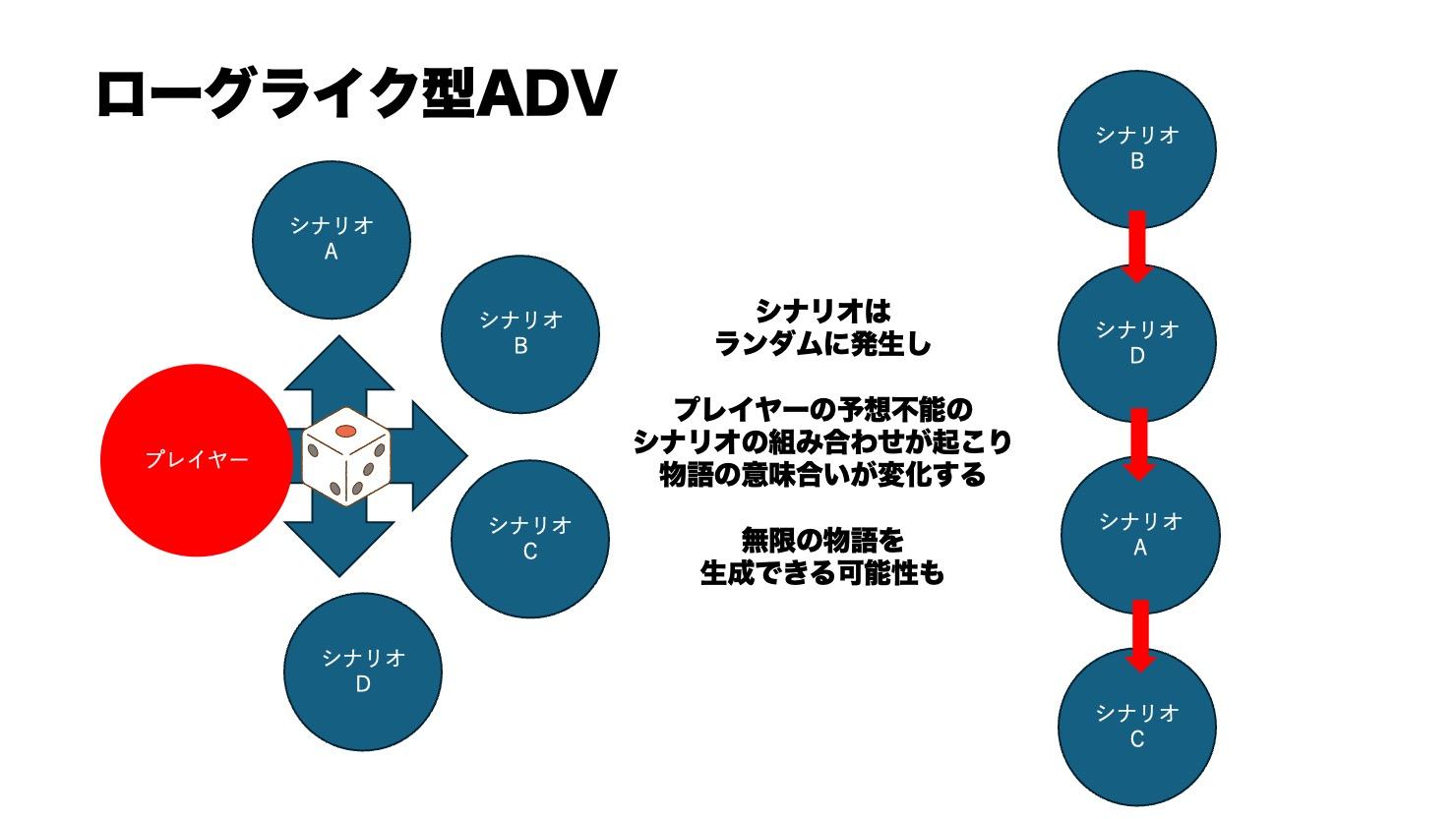

それが「ローグライク型アドベンチャー」です。このジャンルは、現状『グノーシア』という“化け物”がたった一本で切り拓いた、未開の荒野だと言っていいでしょう。

──オープンワールド型とローグライク型は、どのように違うのでしょう? どちらも物語が断片的に提示される点では似ているようにも思えますが。

イシイ氏:

決定的な違いは「ランダム性」と、それによって生まれる「世界の分岐の仕方」にあります。

オープンワールド型、つまり『十三機兵防衛圏』のようなゲームの物語は、SF用語で言うところの「タイムライン的な分岐」なんです。原因と結果が一本の線で繋がっていて、過去の出来事が未来に影響するという、因果律に基づいた世界。

物語のパーツはバラバラに置かれていますが、それらを正しく並べれば、一本の巨大な年表が完成するイメージです。

──なるほど、確かに。

イシイ氏:

一方で、ローグライク型である『グノーシア』は、「多世界的な分岐」、つまりパラレルワールドの概念を持ち込んでいます。

ゲームをリプレイするたびに、キャラクターの役割(乗員なのか、グノーシアなのか)や、主人公に対する感情がランダムに変化する。そこには明確な因果律が存在しません。

これがもたらす体験は、オープンワールド型とはまったく異なります。

例えば、『十三機兵防衛圏』では、どの順番でエピソードを見ても、キャラクターの性格や物語の本質が大きく揺らぐことはありません。徐々に謎が解けていくという、収束の快感があります。

しかし『グノーシア』では、前のループで自分を庇ってくれたキャラクターが、次のループでは殺意をむき出しにして襲いかかってくる。このギャップと驚きは、ランダム性があればこそです。プレイヤーの体験は、サイコロを振る神様──つまりランダム性の手に委ねられている。

代表例:『グノーシア』

この「因果律の通じない世界を行き来する感覚」こそが、ローグライク型アドベンチャーの核心であり、これまでのアドベンチャーゲームが踏み込んでこなかった新しい領域なんです。

──なるほど。因果律に基づいた「一本の歴史」を解き明かすのがオープンワールド型、因果のない「無数の並行世界」を渡り歩くのがローグライク型、という対比ですね。

イシイ氏:

そうです。

このローグライク型アドベンチャーは、『グノーシア』という傑作が生まれながらも、まだほとんど誰もその可能性を追求できていない。僕自身、このジャンルには大きな可能性を感じていて、現在開発中の別タイトル『Depth loop』(仮題)【※】で、この領域に挑戦しようとしています。

ただ、これらの新しい進化がありながらも、アドベンチャーゲーム全体がブレイクスルーを起こせているかというと、疑問が残ります。『ひぐらし』や『シュタゲ』が「ループもの」という発明を大衆的なエンタメに昇華させたような、市場を巻き込むほどの爆発には至っていない。

原液のようなものはポツポツ生まれているけれど、それが誰でも飲めるカルピスになるまでには、まだ何かが必要なのだと感じています。

※『Depth loop』(仮題):「KEMCO×イシイジロウ×人狼TLPT」による開発が発表されている、新作人狼アドベンチャーゲーム。

「利他」のパズルとしての群像劇──『428』が発明した構造的快感

──オープンワールド型、ローグライク型という新しい潮流がある一方で、イシイさんが手がけてこられた『428』や『タイムトラベラーズ』は、また異なる系統に属するように思います。いわゆる「群像劇」ですが、この構造をイシイさんはどう位置づけていますか?

イシイ氏:

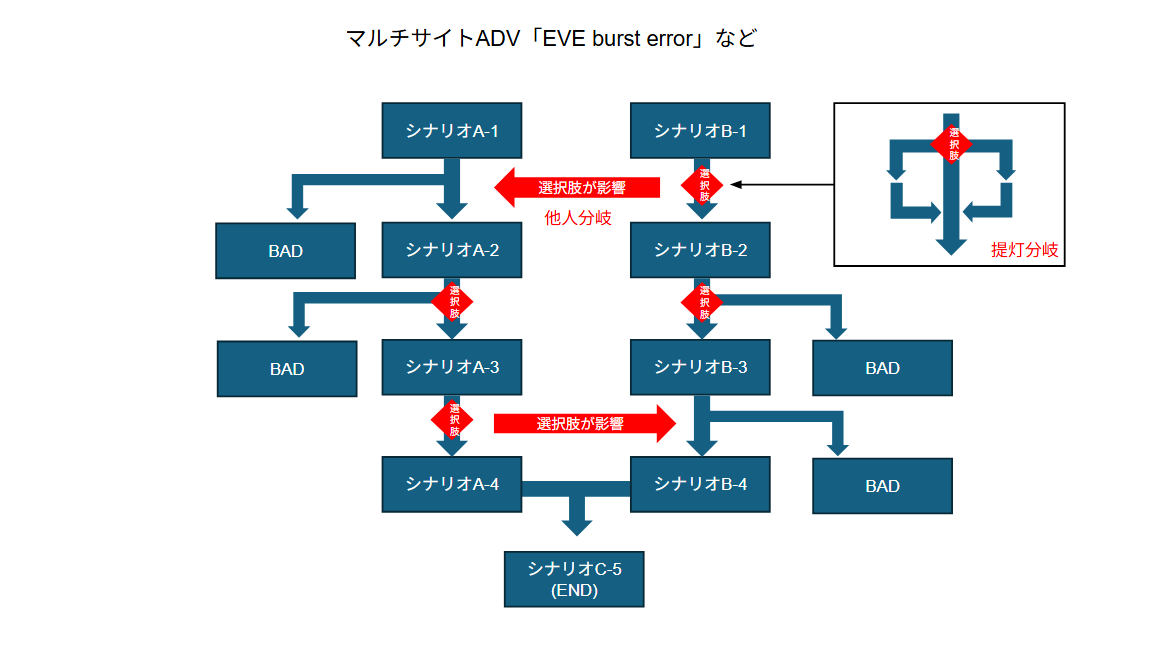

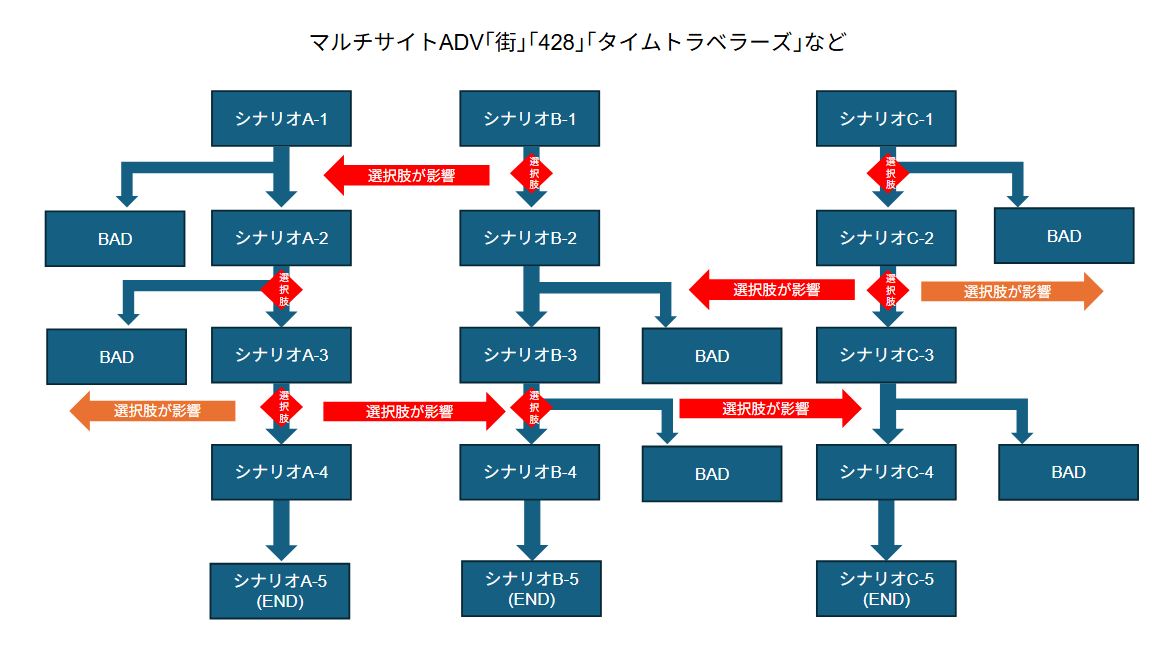

僕らは当時、これを「マルチサイト型」と呼んでいました。

初期の代表例:『EVE burst error』など

その源流を辿ると、『EVE burst error』のような、2人の主人公を切り替えながら進める「ザッピング」システムに行き着きます。この時点ではまだ、Aで詰まったらBへ、Bで詰まったらAへ、という比較的シンプルな構造でした。

ところが、主人公が3人以上になった瞬間、このシステムは質的な変化を遂げます。

『街』そして『428』のように、視点が3つ以上になると、それは単なる切り替えではなく、「パズル」になるんです。Aの行動がBだけでなくCにも影響を及ぼし、Bの行動がAとCに……というように、因果関係が網の目のように複雑化する。

この複雑な因果のパズルを解き明かすこと自体が、ゲームの目的になるのです。

──『十三機兵防衛圏』も13人の主人公が登場しますが、あれはマルチサイト型とは違うのでしょうか?

イシイ氏:

違いますね。

『十三機兵防衛圏』は、各主人公の物語が基本的に一本道で、縦に並んでいる構造です。

時間軸が複雑にシャッフルされてはいますが、シナリオの途中で「あのキャラクターのあの行動を変えないと、こちらが進めない」というパズル的な介入は発生しません。あれはあくまで、散らばったピースを集める「オープンワールド型」の作法です。

マルチサイト型の本質は、他者の運命への介入にあります。

そして、ここからが僕がこのシステムにこだわり続ける最も重要なポイントなのですが、マルチサイト型は「利他性」という概念を、極めてゲーム的に表現できるシステムなんです。

──利他性、ですか。

イシイ氏:

考えてみてください。

将棋や野球、あるいは対戦格闘ゲームでも、およそ「ゲーム」と名のつくもののほとんどは、本質的に「利己的」です。自分の勝利のために、相手を打ち負かす。それが基本ルールです。利他的なプレイをしていたら、勝負には負けてしまいます。

しかし、『428』のようなマルチサイト型の群像劇では、その常識が覆ります。

ある主人公が、自分の利益や目的だけを考えて行動すると、他の誰かのシナリオが行き詰まり、バッドエンドを迎えてしまう。物語全体を進めるためには、一見すると自分にとっては不利益に見える選択、つまり「利他的な選択」をしなければならない瞬間が訪れるのです。

例えば、『428』で主人公の一人である亜智が、自分の身の潔白を証明することよりも、見知らぬ少女を助けることを優先する。その小さな善意が、別の場所でテロを防ぐための重要な鍵となり、世界全体の運命を好転させる。

プレイヤーは、自分の選択が思わぬ形で誰かを救い、その連鎖が大きな奇跡を生むというカタルシスを、パズルを解く快感と共に体験します。

この「利他的な行動によって、自分も含めた全員が救われる」という構造は、利己的な勝利を目指すことが当たり前のゲームの世界において、非常にユニークで、貴重な体験だと僕は考えています。

──なるほど。最近の作品で言うと、『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』も群像劇的な要素がありましたが、あれとはどう違いますか?

イシイ氏:

『パラノマサイト』は、その点で『428』とは真逆のアプローチをとっていて、それが非常に面白かったですね。あのゲームのキャラクターたちは、自分の願いを叶えるために他人を呪い殺そうとする、非常に「利己的」な動機で動いています。だからこそ、キャラクターたちが非常に人間臭く、魅力的でした。

僕がやろうとしているのは、その逆です。

プレイヤーに、神の視点からキャラクターたちの運命を俯瞰させ、利己的な選択がもたらす行き詰まりと、利他的な選択がもたらす突破口を体験させる。それによって、キャラクターたち自身もまた、最終的には利他的な選択へと至る。

この、プレイヤーの利他的な介入によって、キャラクターもまた利他的に成長していくという構造こそが、僕が群像劇で描きたい核心部分なんです。

思考が動く感動──映画とは異なる、ゲームならではのカタルシス

──「利他的な選択によるカタルシス」というお話、非常に興味深いです。ただ、そうした物語自体は、例えば映画や小説でも描くことは可能ですよね。それをあえてゲームというインタラクティブなメディアで表現することの優位性、ゲームでしか得られない感動とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

イシイ氏:

映画とゲームで得られる感動は、本質的に種類が違うと僕は考えています。僕にとって最高の映画体験とは、「思考を飛ばされる」ことなんです。物語に完全に没入し、時間の経過も、自分が何を考えているかすらも忘れてしまう。

一方、ゲームは逆です。

「思考が動く」ことによって面白さが生まれる。プレイヤーは常に状況を分析し、判断し、次の一手を選択することを求められます。思考が止まってしまったら、ゲームは進みません。

この「思考が動く」という特性が、物語体験に何をもたらすか。それは、「実感」です。

例えば、映画で利他的な行動によって世界が救われる物語を見たとします。我々はそれに感動し、感情移入することはできますが、どこか「他人事」です。それはスクリーンの中で起きていることであり、我々はその目撃者に過ぎません。

しかし、ゲームでは、その利他的な選択をするのはプレイヤー自身です。

利己的に動いた結果、物語が行き詰まるという「ストレス」を体験し、試行錯誤の末に「もしかして、ここでこう動けば、あの人が助かるのではないか?」という仮説を立て、実行する。

そして、その介入によって閉塞した状況が打破された瞬間、プレイヤーは強烈な「アハ体験」と共に、世界の構造そのものを理解するんです。

──アハ体験、ですか。

イシイ氏:

そうです。

脱出ゲームで、ある視点から見ただけでは分からなかった謎が、別の視点から見ることによって一気に解ける、あの瞬間の快感に近い。

自分が介入したことで、世界の法則が変わる。

その手触りこそが、ゲームならではのリアリティを生むのです。

『428』で言えば、物語が5人の主人公を中心に進むと誰もが思っている中で、6人目の主人公「建野」の視点にプレイヤー自身が「気づき」、介入できるようになった瞬間。あれはまさに、ゲームだからこそ可能なアハ体験です。

映画であれば、単に「意外な助っ人が現れた」という演出で終わってしまいますが、ゲームではプレイヤーが「自ら発見した」という感覚を得られる。この主体的な発見が、何物にも代えがたいカタルシスに繋がるのです。

──そうした体験を描く上で、「サウンドノベル」という形式が持つ優位性はあるのでしょうか?

イシイ氏:

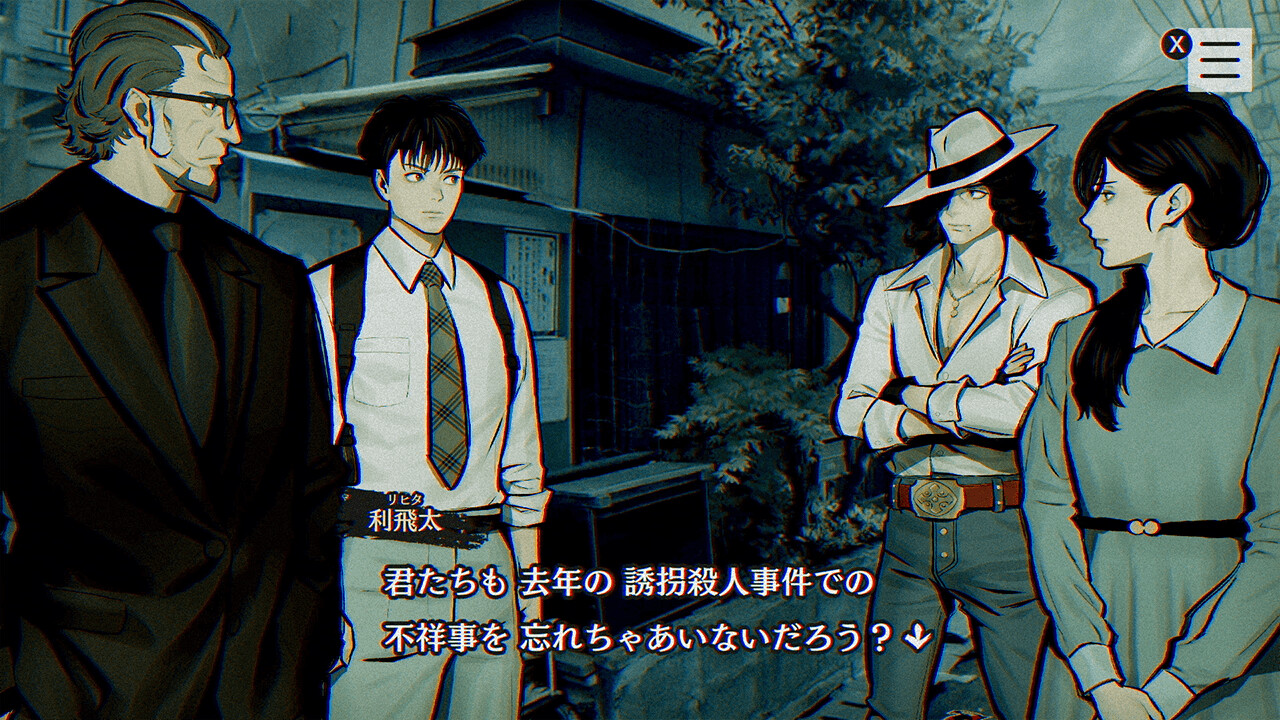

非常に大きいと思います。僕がサウンドノベルという形式を好むのは、それが「物語そのものがゲームになっている」からです。

RPGであれば、物語が語られる「イベントパート」と、戦闘や探索を行う「ゲームパート」が分かれています。しかし、サウンドノベル、特に『かまいたちの夜』のような形式では、プレイヤーがインタラクションできる対象は「テキスト」、つまり物語そのものしかありません。選択肢を選ぶという行為が、直接的に物語を変化させる。

ゲームと物語が完全に一体化しているんです。

『Detroit: Become Human』のようなフォトリアルなゲームも素晴らしい体験を提供してくれますが、そこには空間や物理的なアクションといった、物語以外の「ノイズ」も多く含まれます。

それはそれでリッチな「体験」なのですが、僕が追求したいのは、もっと純粋な、物語の構造をゲーム的に触ることによって生まれる化学変化なんです。

テキストという、物語のいわば「生身」の部分に直接触れ、その因果を組み替えていく。

そのシンプルな構造だからこそ、プレイヤーの思考は物語の根幹に集中し、より深く、鋭いカタルシスが生まれるのだと信じています。