落ち物パズルにさまざまなテーマを被せ、音楽と融合させた『ルミネス』はまさにゲームというインタラクティブな娯楽を象徴するような作品として、2004年にPSPへ向けて発売されました。

それから20年以上の時を経て。ついに新たな『ルミネス』が装いも新しく、追加のシステムまで引っ提げて、『Lumines Arise』として登場します。

今回、僕は7月18日から7月20日にかけて京都市勧業館・みやこめっせにて開催されているインディーゲームイベント「BitSummit the 13th」へ参加し、『Lumines Arise』の試遊とともに、本作のディレクターを務める石原孝士さんへのインタビューという貴重な機会をいただきました。

お話をうかがっていくなかで石原さんから感じたのは、「遊んでもらえば作品の魅力はわかる」という、本作に対する確固たる自信です。

本稿では、『Lumines Arise』の試遊の様子とともに、「新システム『バースト』が実装されるまでの苦労」など、石原さんへの貴重なインタビュー内容もあわせてご紹介させていただきますので、最後まで読んでいただけると幸いです!

『ルミネス』未体験のパズル初心者が『Lumines Arise』に挑戦! 難しいけど……なんか「歓迎されてる」感じがして楽しい!

正直なところ、僕自身パズルゲームを非常に苦手としており、『ルミネス』のプレイ経験はゼロ。「一瞬でゲームオーバーになっちゃったらどうしよう?」とビクビクしながら試遊をしたのですが、『Lumines Arise』のプレイを通じて感じたのは、めちゃくちゃ盛り上がっているパーティ会場にいる時のような多幸感。そしてなによりも「ゲームから歓迎されている」感覚でした。

その感覚を生み出しているのが、本作の色とりどりの演出と、とにかくノリノリの音楽にあることは疑う余地もないでしょう。

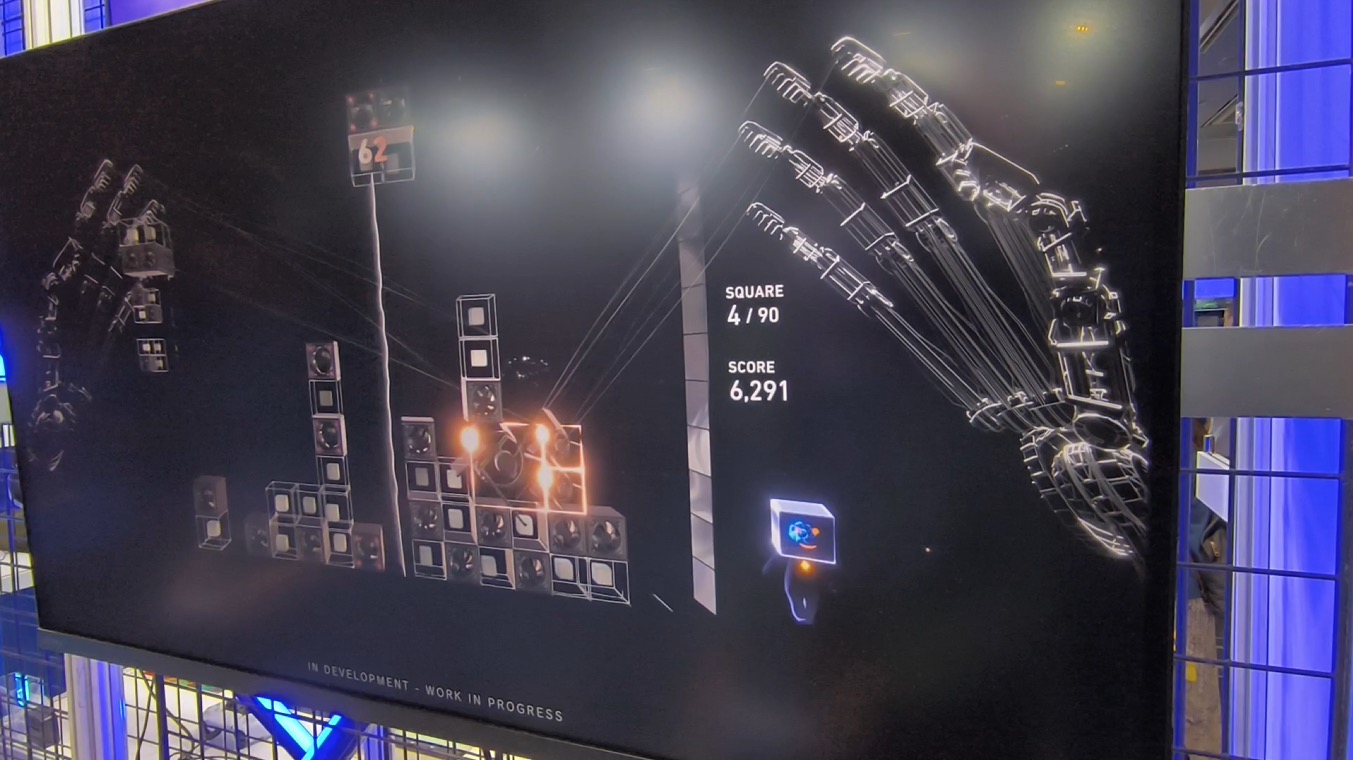

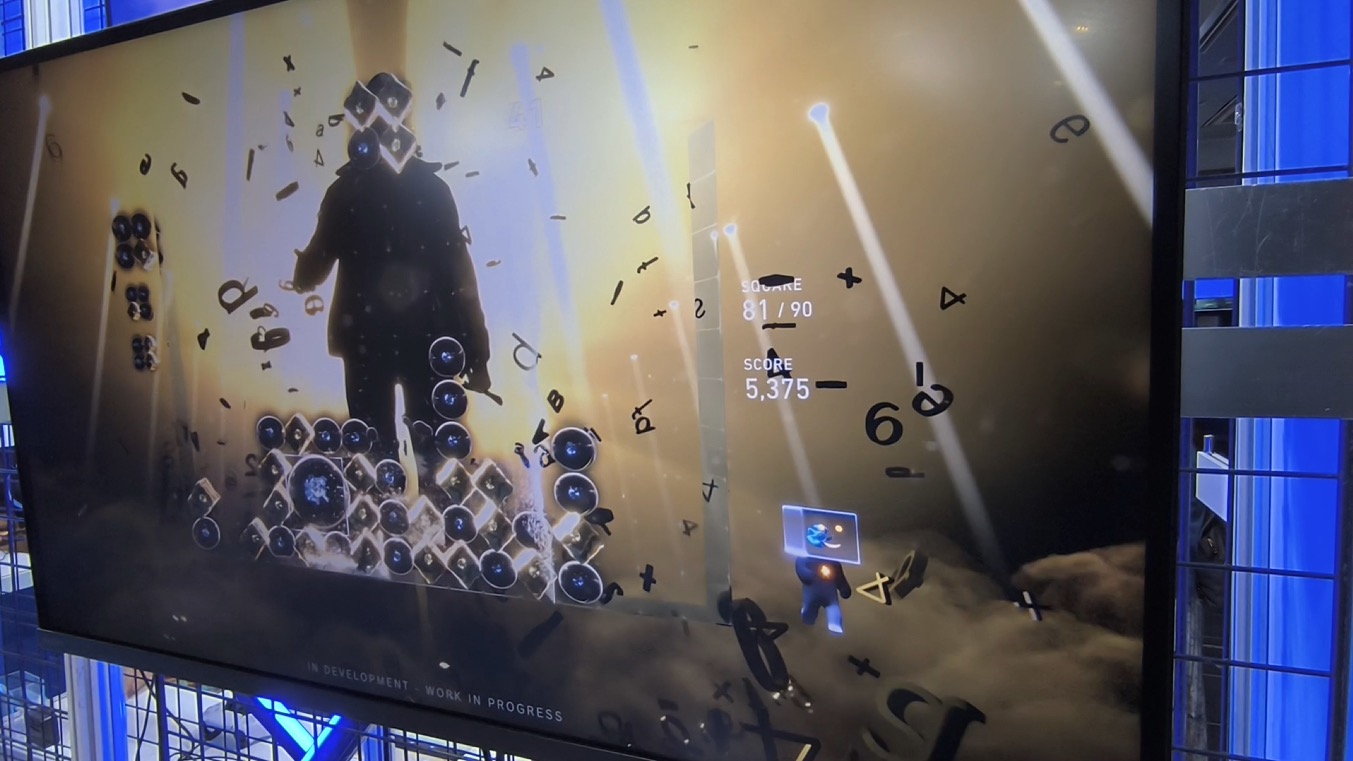

降ってくる2×2のブロックを配置し、同色ブロックで正方形を作って消す。

シンプルなルール性であるからこそ、そのブロックをどんな見た目に変えてもプレイに支障がでない。そんなゲーム自体の強度に強い自信を持っているからこそ、ここまでガラっとエフェクトを変えることができるんですね。

なかなか綺麗に正方形を作れず、やたらと同色ブロックが縦に詰みあがってしまったり、気付いたら市松模様の綺麗な塊ができていたりと苦戦させられながらも、係の人に「お時間です~」と止められるまで、夢中でプレイを続けることができました。

パズルが苦手な人間としては、これはかなり快挙です。

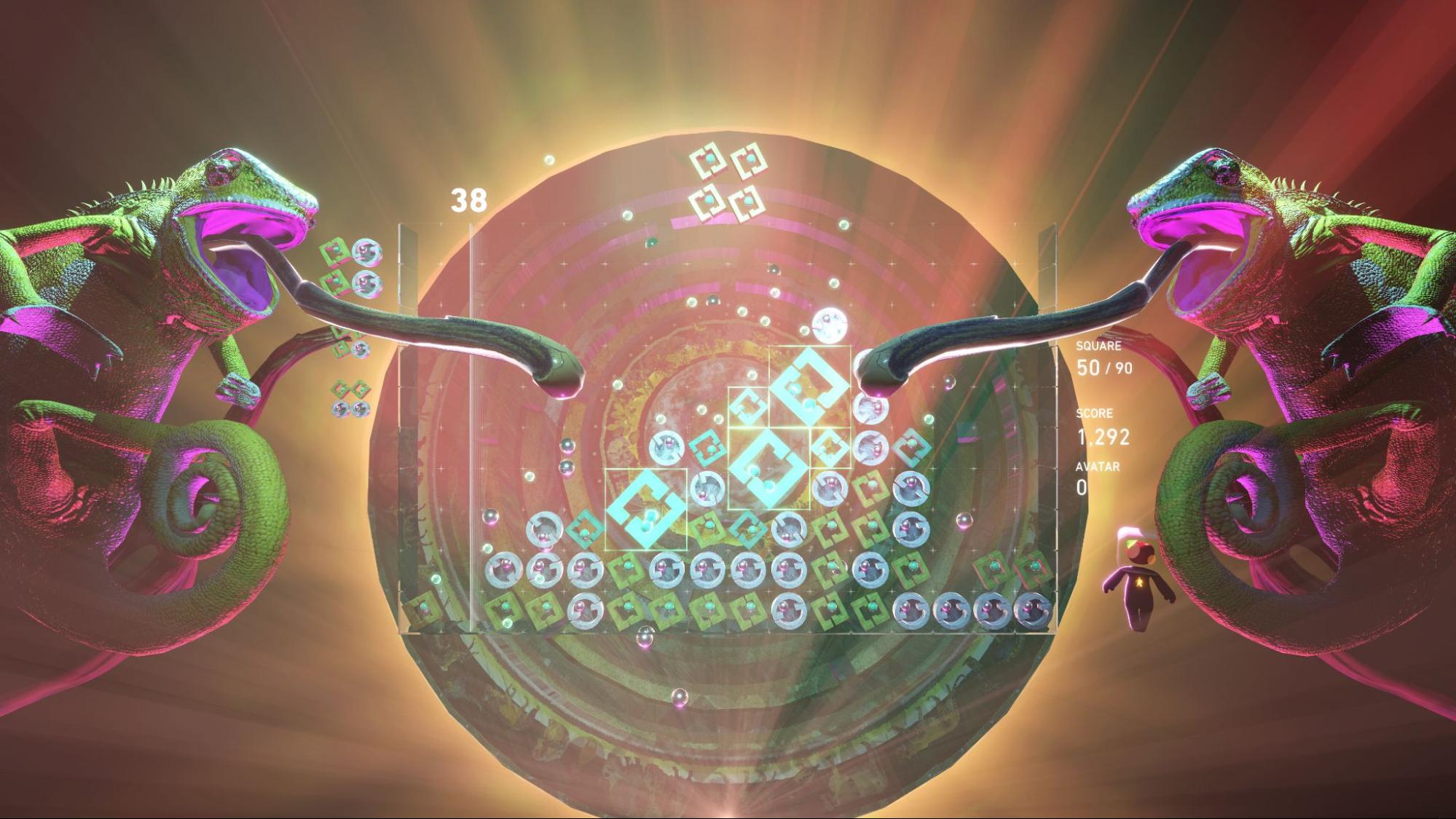

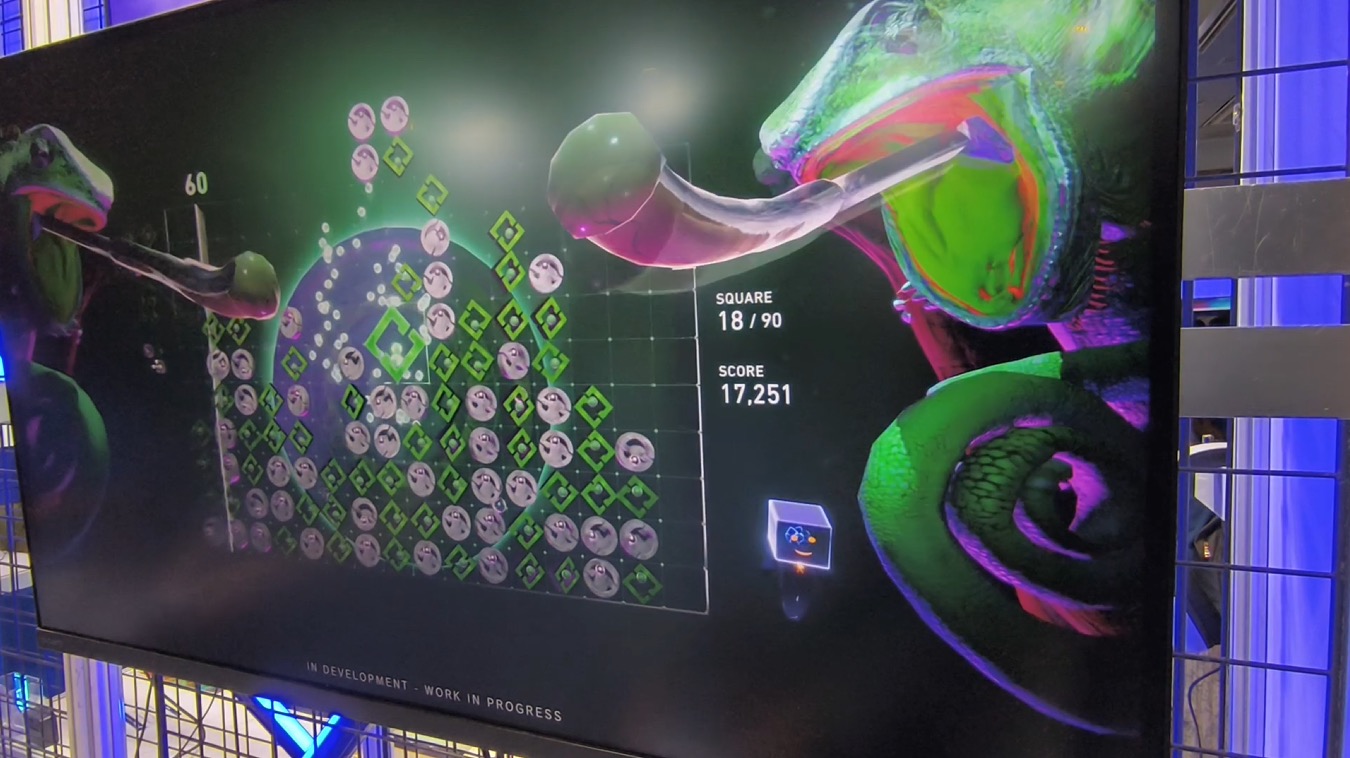

あと、プレイしていてステージ演出の面白さ、とりわけカメレオンが「わーっ!」と両側で動いているステージがめちゃくちゃ気に入ってしまいました。見てくださいよこの画像。パズルの配置されてる中央部分にもお構いなしに舌が伸びてくるんですよ。

パズルと言えば、ある種「求道」というか、わりとゲームシステムに偏重して「遊び」を突き詰めていく印象があったので、「見えにくい? うるせえ、楽しいほうがいいだろ!」とでも言うような、こんな大胆な演出が入ってくるのには本当に驚かされました。

一ステージを切り出してもこれだけ気合の入っているのに、なんと本作にはステージが30以上も収録されているとのこと。ぜひとも石原さんに「一推しのステージ」を聞かなければ……!

ディレクター・石原氏への直接インタビュー。完成度の高いパズルゲームだからこそ生じる、新作制作の高い壁と、その壁を乗り越えた「バースト」ができるまで

──『ルミネス』は音楽と光の組み合わせによって作品の魅力を構築しているタイトルだと思いますが、制作時における、音楽とステージの関係性を教えてください。たとえば、ステージから音楽を作るだけでなく、音楽からステージを作り上げることもあるんでしょうか?

石原孝士氏(以下、石原氏):

ステージごとの大きな方向性みたいなものはあらかじめ作ってしまうんですが、制作していく過程でサウンドチームから「こんな音楽が使いたい」「こんな面白い音ができた」などの形であがってくるアイディアを受けて、ステージや演出が変更されることはよくあります。

ゲーム制作の現場では、ある程度ゲームが固まってから音楽を作品に被せていく作業が一般的かと思いますが、エンハンスは最初からサウンドチームとともにゲームの体験をどのようなものにするか、どういった演出にするかといった話をすりあわせながら制作しています。

お互いに「いい音があるからこんな演出を作ろう」とか「こんな演出があるならこんな音がよさそうだ」と、コミュニケーションを取り、刺激し合いながら作業をしているんです。デザイナーやプログラマーと同じようなやりとりでサウンドを組んでいるので、一般的なゲーム制作と比べて密度も高くなっていると思います。

──それは「『ルミネス』を作るにあたってそうした」ということではなく、エンハンスという会社自体がその方針でゲーム作りをしているということなんでしょうか?

石原氏:

そうですね。音にこだわった結果そうなったのではなく、サウンドチームとも密にやりとりをするからこそ、音の比重も増して、結果的にエンハンスならではのゲーム体験が生まれているんだと思います。

──そんな音や演出でも魅力を表現している『ルミネス』ですが、やはりパズルゲームという性質上、システムも完成度が高く、新作や続編を出す際に越えなければならない高い壁となってしまうのではないかと思うのですが、『ルミネス』シリーズの最新作として本作を出すにあたって、そういった部分での苦労はありましたか?

石原氏:

ご質問のとおり、まさに「新作をどう作るか?」には苦労しました。『ルミネス』シリーズは過去に何作も出ているんですが、ゲームデザインは変わっていませんでした。

今回初めて、タイムラインを止めてブロックを動かせる「バースト」という要素をくわえることにしたんですが、「新しいものを作ろう」という志はあっても、どういったものがいいのか、開発中は非常に苦労しました。

結局、2年近い時間をかけ、ようやく「これならいけるかな」というものになりました。

──そんな新システム「バースト」は、どのようにして思いついたのでしょうか?

石原氏:

「結局『ルミネス』ってどういうゲームデザインなの?」というのを、開発チームとしてもう一度学びなおしたんです。その結果、やはり『ルミネス』というパズルを象徴するのはタイムラインだろうという結論になりました。

であるならば、新しいシステムはタイムラインと絡ませる必要があります。そうして、時間によって動くタイムラインと、その時間を止めてブロックを操作するバーストという形へたどり着くことができました。