2025年7月23日、ZEN大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター(HARC)と立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)は、共同研究記念講義「『アート・エンタテインメント』学ぶ、創る、残す〜伝統から現代まで〜」を開催した。

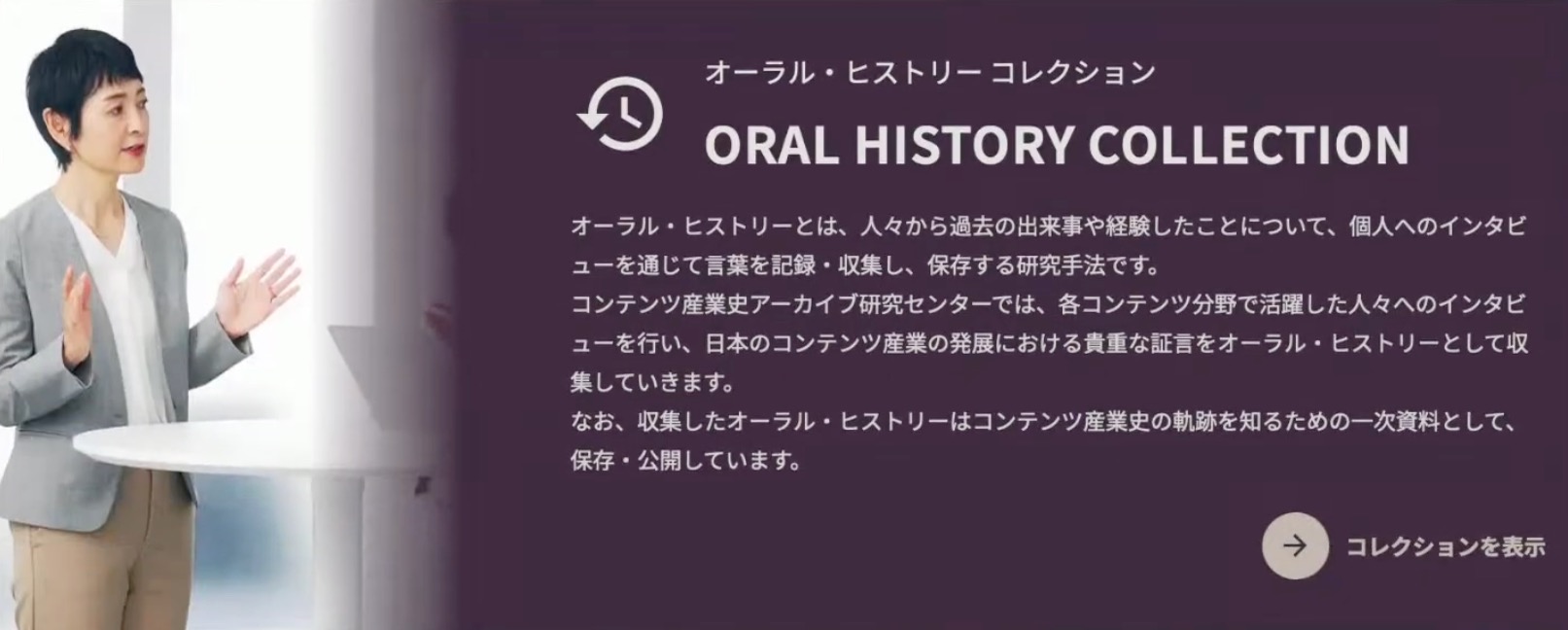

本講義は、両センターの共同研究の一環として、コンテンツ産業やIT文化の第一線で活躍した人々の「生の声」を記録する「オーラル・ヒストリー コレクション」の公開を記念したものだ。

本講義では、赤間亮氏(立命館大学ARCセンター長)と、細井浩一氏(ZEN大学HARC所長)が登壇。日本の表現文化資源を「残す」ことに尽力してきた両氏が、それぞれの視点からアーカイブの重要性、そしてAIが台頭する時代における文化創造の未来を語った。

大学に行かなくても研究ができる時代。新たな知を生み出す創造的な活動を可能にする、デジタルアーカイブ

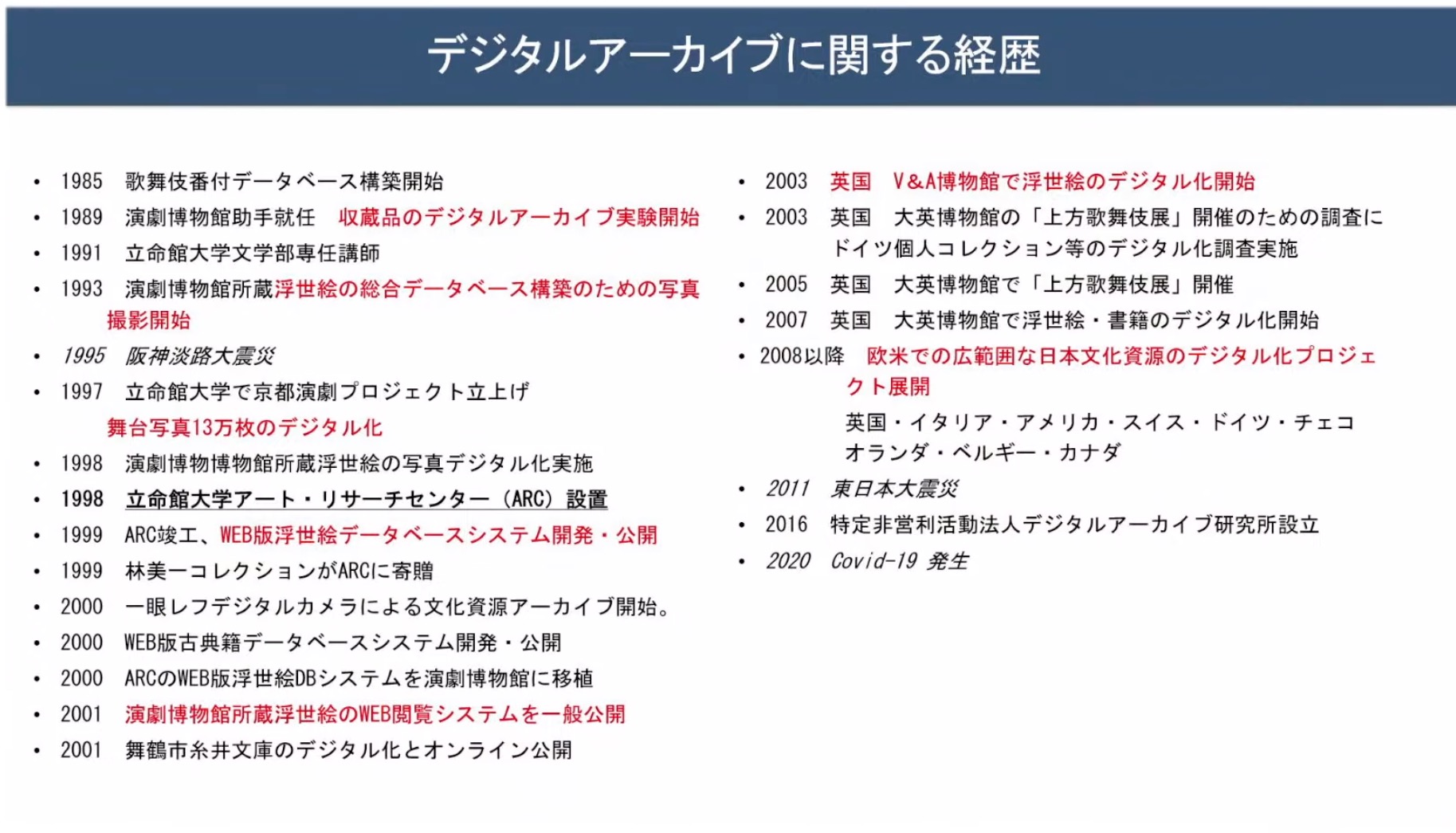

立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)センター長の赤間亮氏の専門は、日本近世文学芸能史だ。同氏は1985年から歌舞伎番付のデータベース構築を開始し、1989年に収蔵品のデジタル・アーカイブ実験に着手した。

誰もがインターネットを使えるようになる以前から、文化資源をデジタル化し、その活用を模索するという先進的な試みを始めていたことになる。

赤間氏は、1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災、2020年のCOVID-19パンデミックといった災害を契機に、デジタル・アーカイブの重要性が再認識され、何度も見直しがくり返されてきたと指摘する。現在では、デジタル・アーカイブがネット上に存在しなければ、学習や研究が困難な状況にあるという。

そして2023年には、博物館におけるデジタル・アーカイブによる情報発信が法律で義務化されるなど、その社会的重要性は高まり続けている。

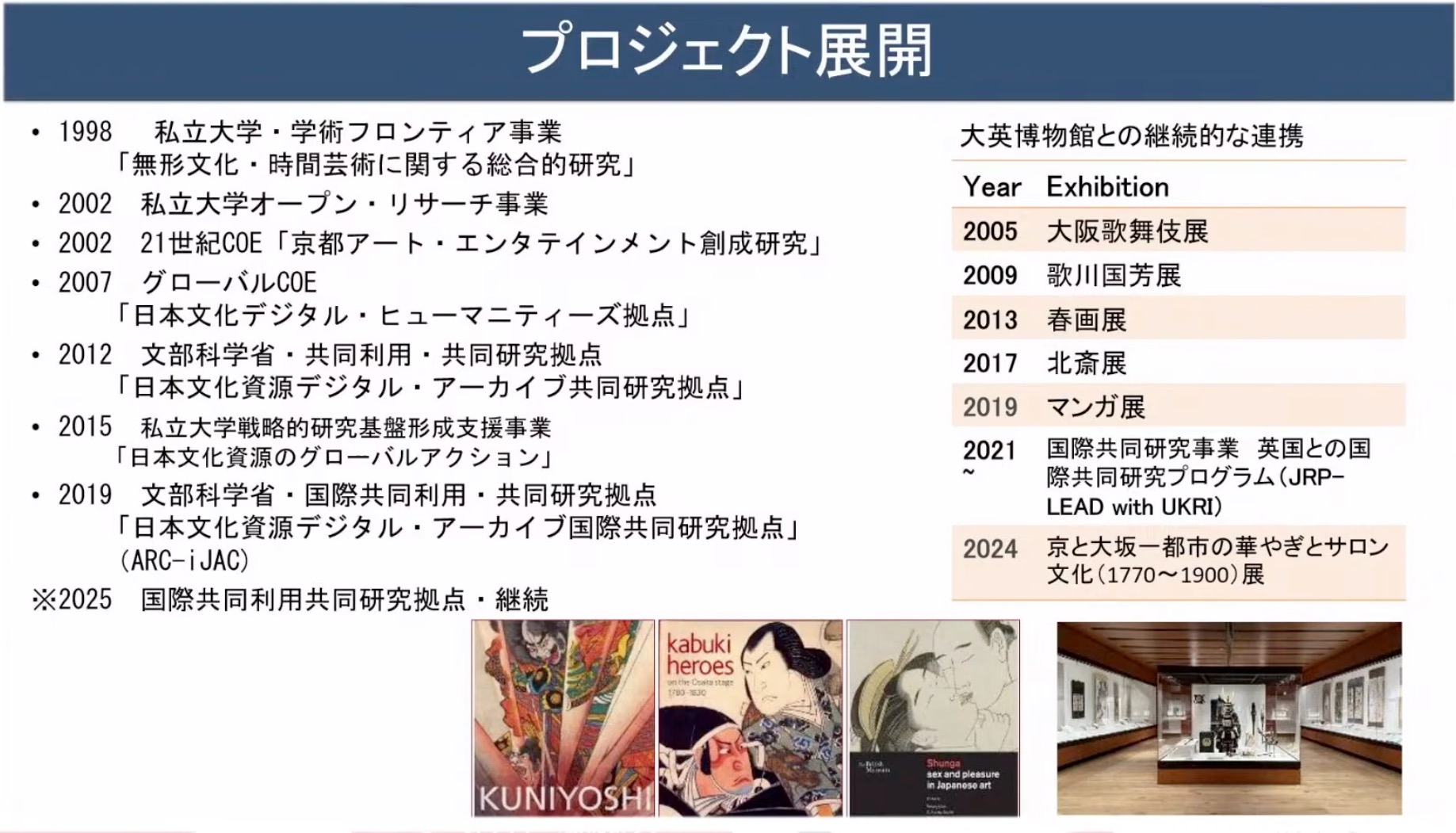

赤間氏がセンター長を務めるアート・リサーチセンター(ARC)の取り組みが世界的に評価される理由は、その独自の手法「ARCモデル」にある。一般的なデジタル・アーカイブが外部企業にデジタル化作業を委託することに対し、ARCでは研究者自らが技術を開発し、作業を行う。

これは単にコスト削減のためだけではなく、デジタル化に必要な「保存に関する知識」や「扱う資料の特性」を研究者自身が深く理解することで、質の高いデジタル・アーカイブを構築できることにもつながっている。

ARCは1998年の設立以来、日本文化のデジタル・アーカイブ構築に尽力し、浮世絵や古典籍など250万件以上のデータベースを構築。とくに古典籍は50万件、浮世絵は海外のデータベースも合わせて80万件ものデータを擁し、これは世界最大規模となっている。

国際的な連携も特筆すべき点だ。イギリス・大英博物館とは2005年から継続的な連携を続けており、2024年には京阪の都市・サロン文化をテーマにした展覧会を1年間開催し、75万人を動員した。

国内で日本人のみを対象とするならば、集客が難しい可能性のあるテーマだが、赤間氏は「デジタル・アーカイブ技術が、国際連携の背後にあったからこそ実現できた」と語った。

同氏は、「データベースを牛耳れば、世の中すべてをコントロールできる、と言っても過言ではない」と続け、データベース技術がデジタル・アーカイブの根幹を成すと強調する。

デジタル化された情報と、最初からデジタルで生まれた情報(ボーンデジタル)は同時に存在する。そのため両者を統合し、データベースで保存・管理する営みとして、デジタル・アーカイブの本質が必要になってくると語った。

もっとも、デジタル化により避けて通れないのが、生成AIにまつわる問題だ。近年は、⽣成AIがアーカイブデータを取得しようとする動きが活発化している。ARCが実際に直面している例としては、おもに中国系企業からのアクセスにより、サーバーに著しい遅延などの影響が出ているという。

そんなデジタル・アーカイブは、改めて何をもたらすのか。赤間氏はそのメリットとして、以下4点を紹介した。

1.文化資源の質・量の拡張

2.時空間上の距離の圧縮

3.歴史的時間軸の圧縮

4.専門性による壁の撤廃

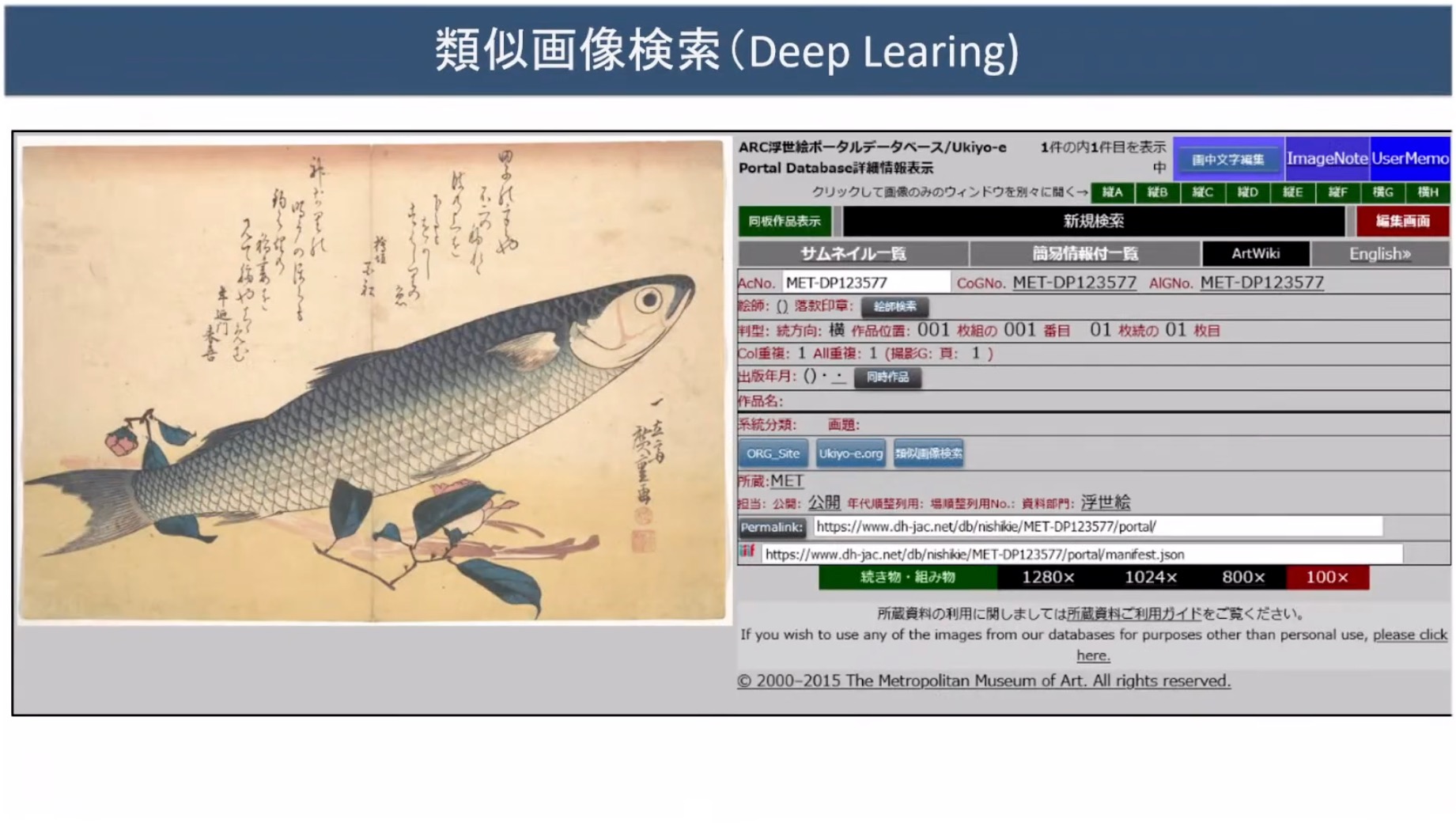

イメージしやすい例として、アナログから取り込んだデータを、類似画像として検索できる機能を挙げたい。

たとえば、ある作品と「似たような作風」を持つ別の作品を、時代を超えて探し出し、影響関係を探るといった使いかたも可能だ。

これらは「時空間・歴史的な距離を圧縮する」という点で、極めて有用な機能と言える。メタデータが未登録の資料でも、他機関の解説データを自動取得できる機能も実現しているという。

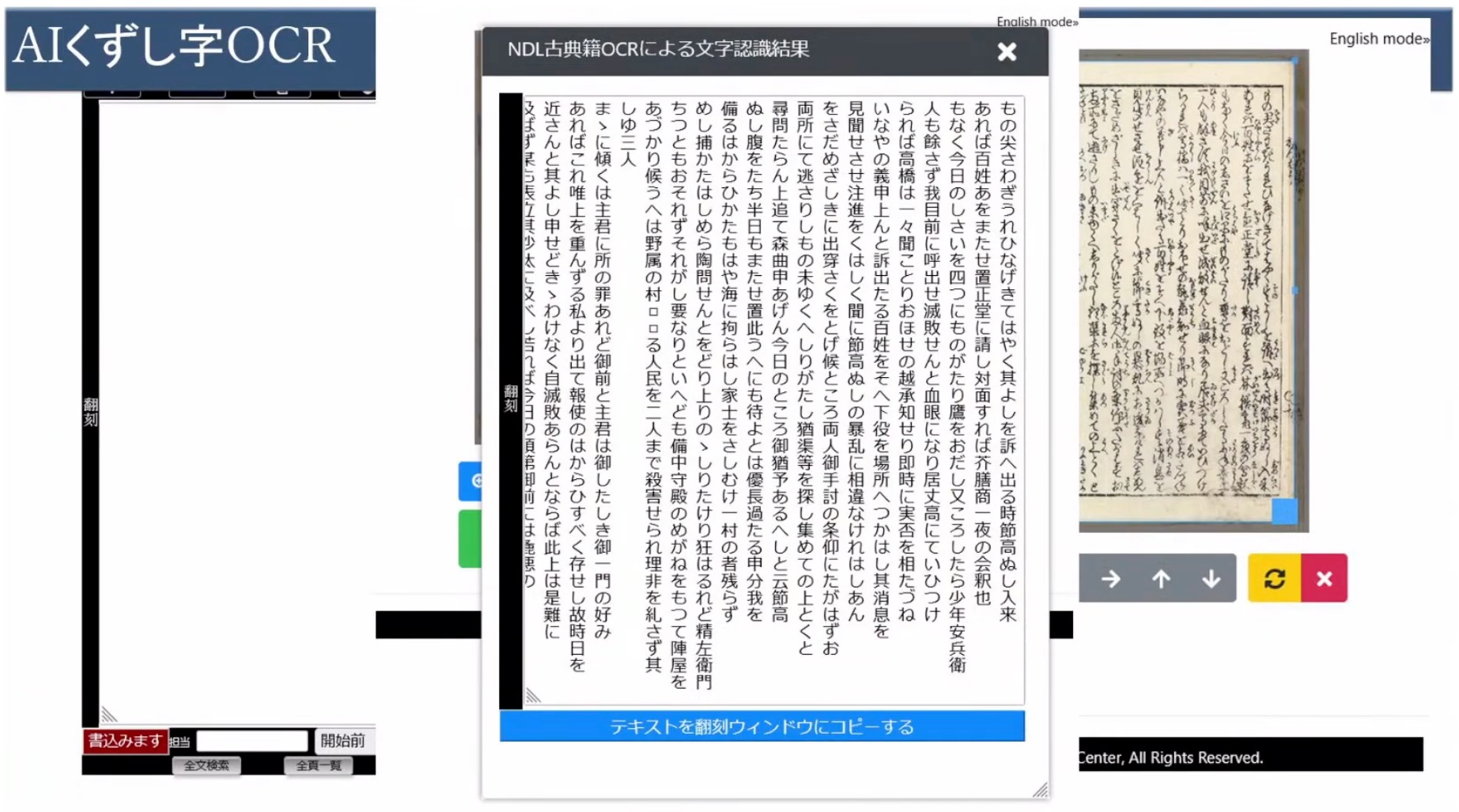

「専門性による壁の撤廃」としては、AIを活用し「くずし字」をOCR(光学的文字認識)で読み取れることも驚きだ。専門的な知識がなければまず読めるものでないうえ、筆跡には当然ながら個々人の差がある。文化物にふれるためのハードルは、かつてに比べ飛躍的に下がったと言えるだろう。

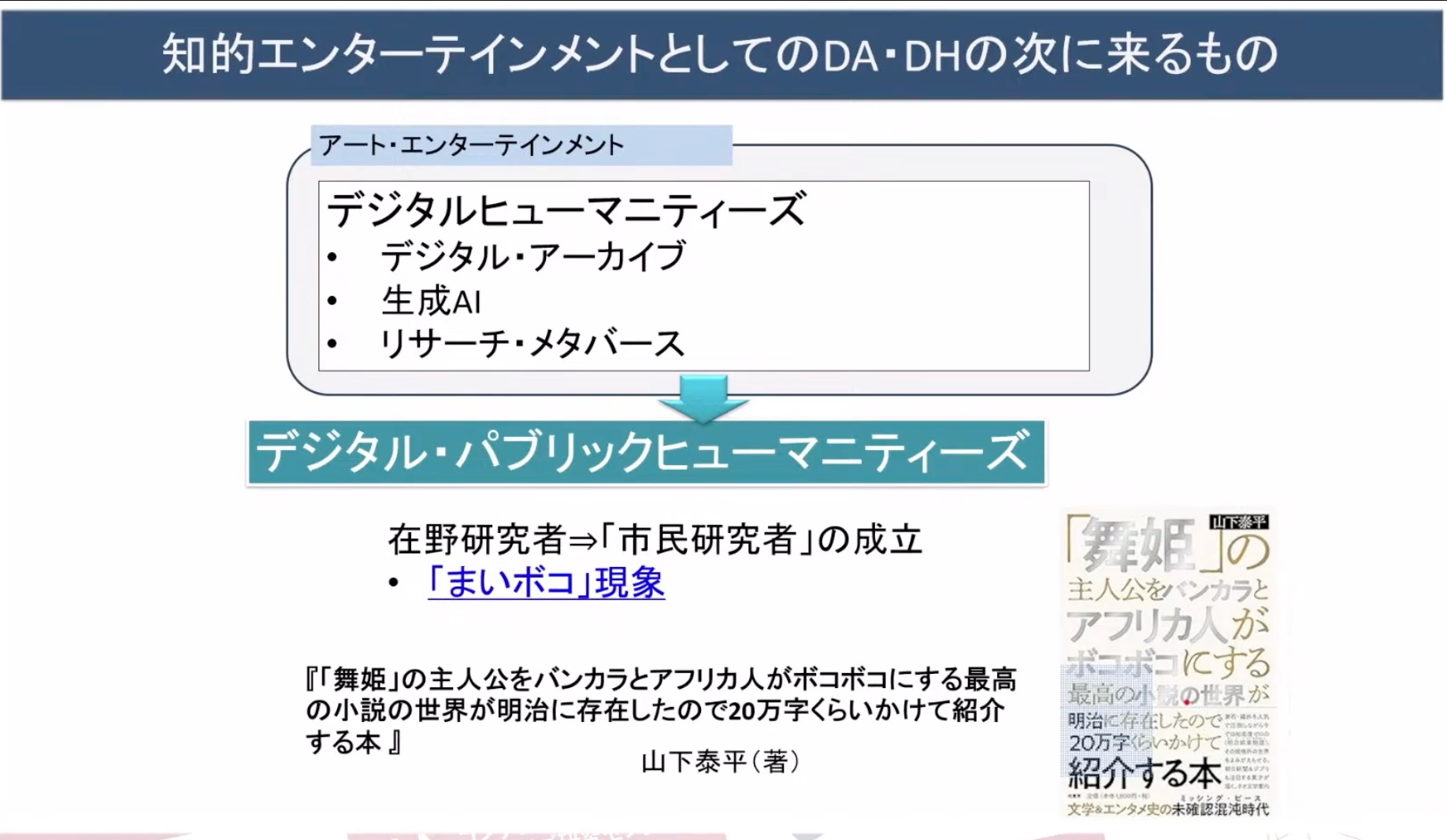

こうした活動が行き着く先として、赤間氏は「デジタル・パブリック・ヒューマニティーズ」という概念を提唱する。

その一例として、会社員である山下泰平氏が国会図書館のデジタルアーカイブを駆使して出版した作品『「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらいかけて紹介する本』を紹介。この成果を「まいボコ現象」と評し、「大学に来なくても研究できる時代が来た」と語った。

デジタルアーカイブが切り拓くのは、だれもが知の創造に参加できる未来だ。古いものでも新しいツールで「こねくり回す」ことでエンターテインメントになる。

知的生産そのものが遊びになる──赤間氏の講演は、単なる資料の保存(アーカイブ)に留まらず、新たな知を生み出す創造的な活動(創るアーカイブ)としての可能性を強く示した。

「オーラル・ヒストリー」でモノだけじゃない、背景や思想、時代の空気までアーカイブする

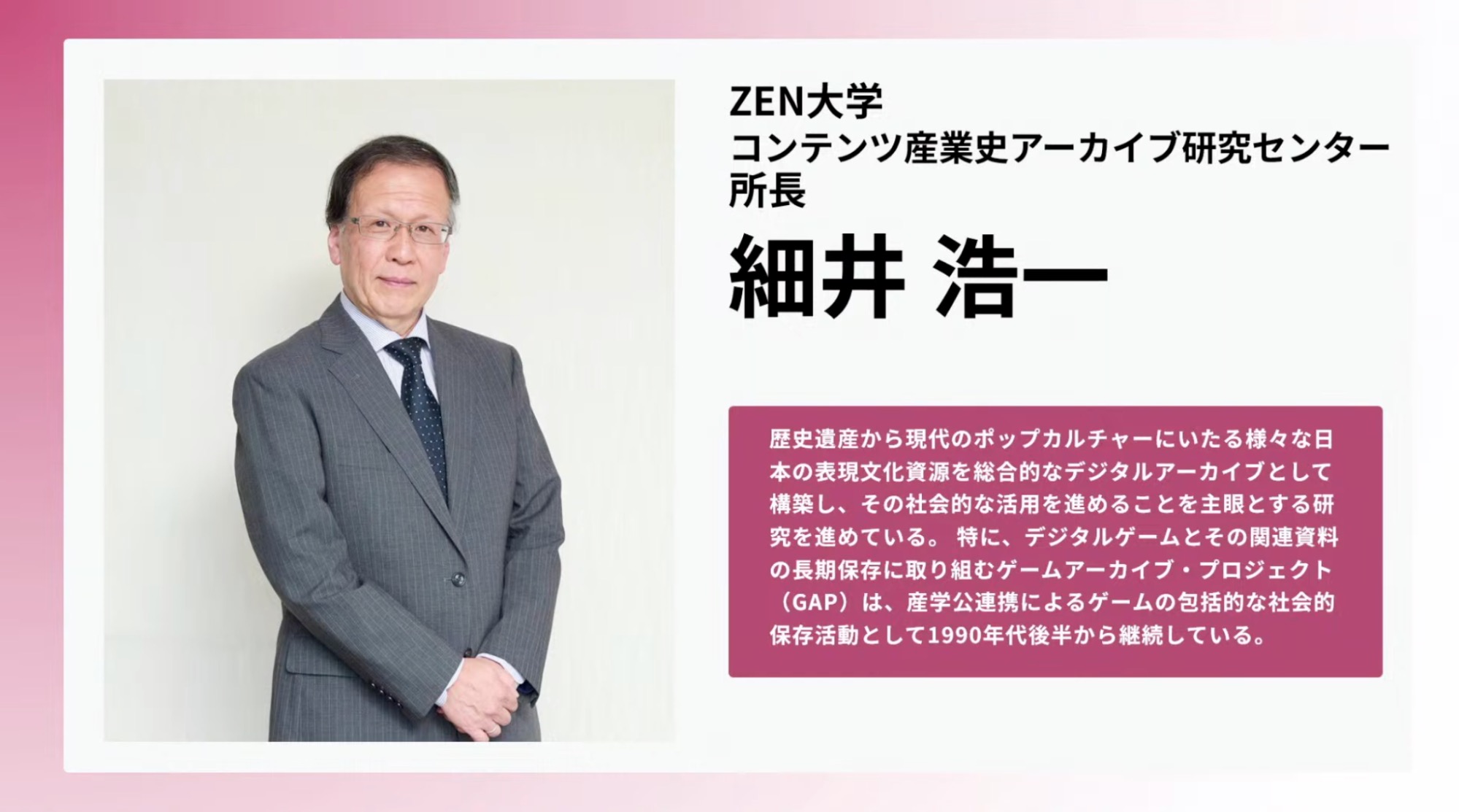

続けて登壇したのは、ZEN大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター(HARC)所長の細井浩一氏。

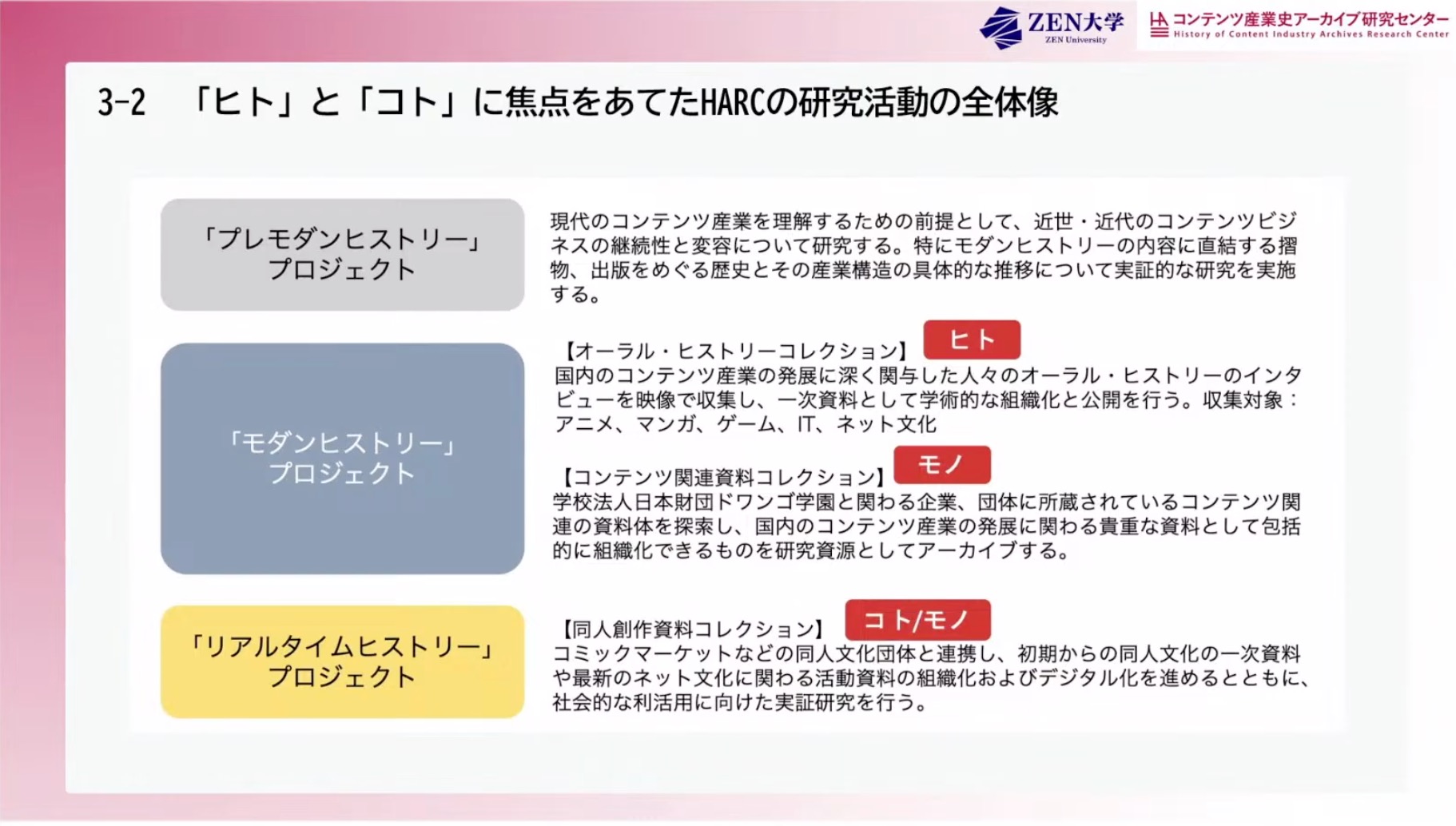

同氏は、歴史遺産から現代のポップカルチャーに至る日本の表現・文化資源を総合的なデジタルアーカイブとして構築し、その社会的な活用を主眼とした研究を進めている。

まず細井氏は、HARCが研究対象とする「コンテンツ産業」という言葉の特殊性に言及。日本・韓国ではおもに産業的意味合いで「コンテンツ」という言葉が使われている一方、世界では「クリエイティブインダストリー」や「文化創造産業」といった呼称が主流であることを指摘した。

これは日本が長年「ものづくり」の国であったため、テレビやプレイヤーといった「装置」を作る文化が強く、その中身であるコンテンツが「おまけ的」な意味合いを持っていたと分析した。

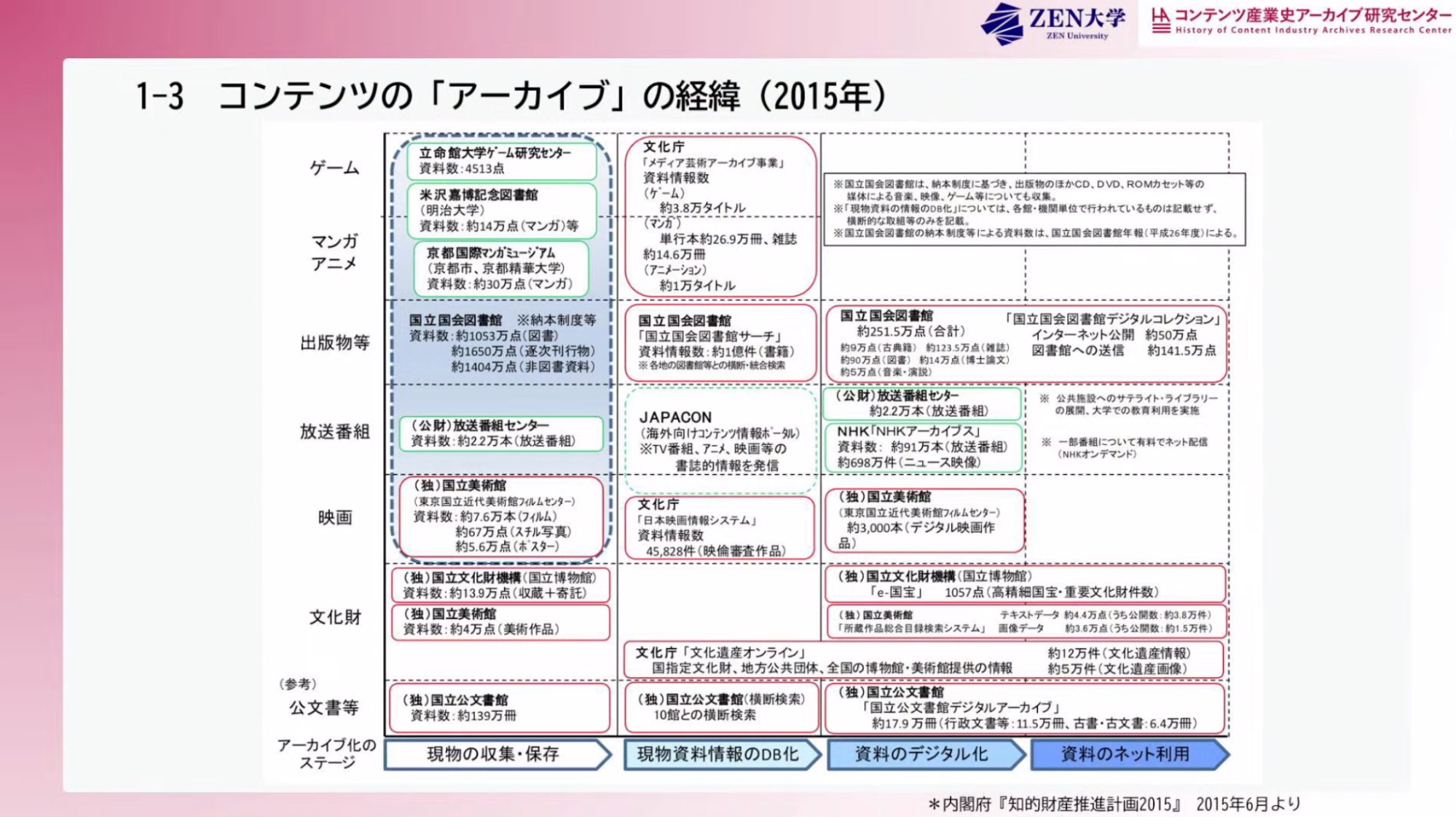

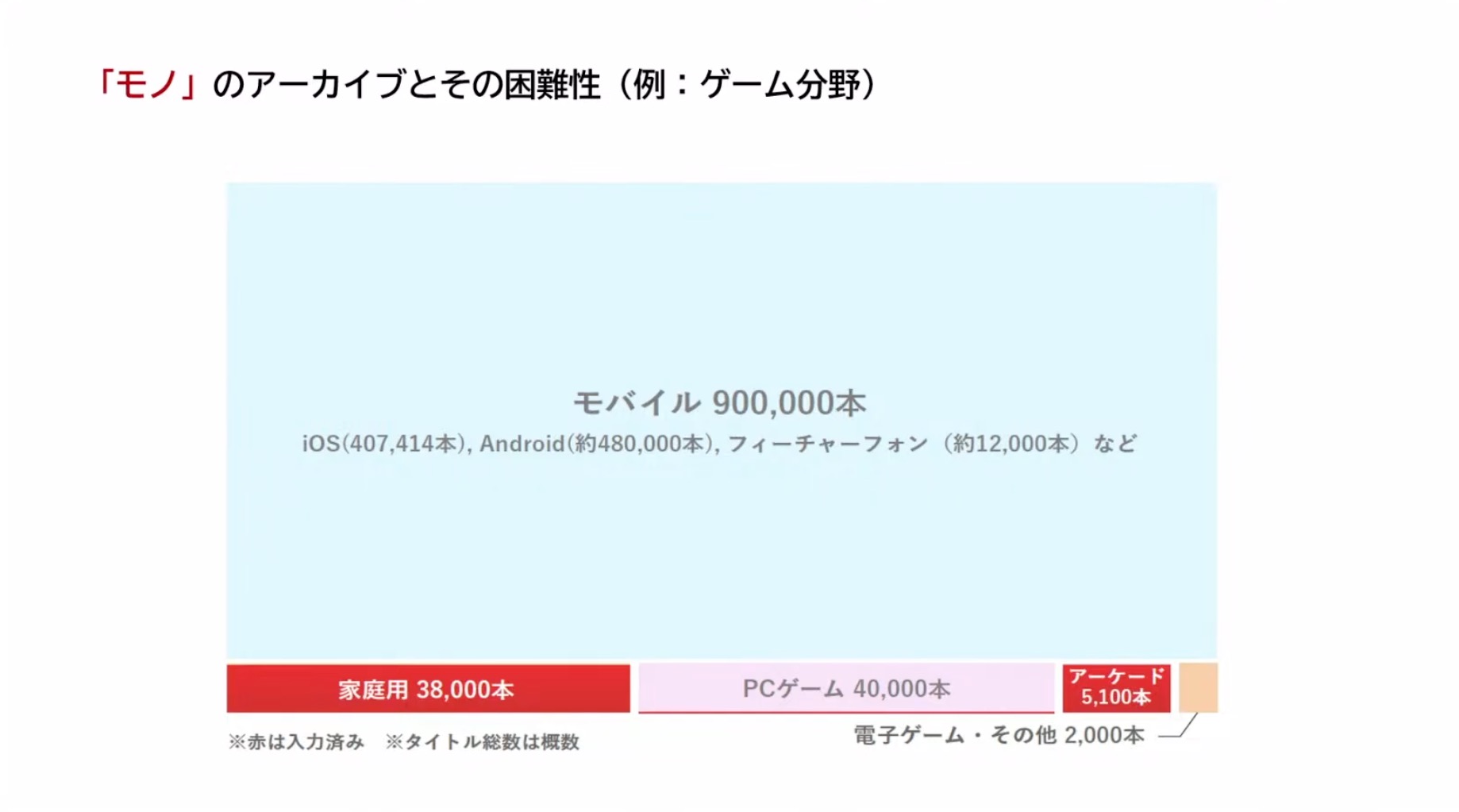

そのうえで、従来のアーカイブ活動が抱える課題を指摘する。それは、保存対象が物理的な「モノ」に偏っていること。漫画やアニメは原画やセル画といった素材が残りやすいが、たとえばゲームは家庭用、アーケード、モバイル、オンラインと多岐にわたり、その全てを「モノ」として収集・保存するのは極めて難しい。

とくに、モバイルゲームは膨大な数がリリースされているものの、静かにサービスが終了していくタイトルはめずらしくもなく、網羅することはことさら現実的ではない。

立命館大学で30年近くゲーム保存に取り組んできた細井氏自身、その限界を痛感してきた。世界中のゲーム所蔵機関を見ても、コレクションのバラつきが大きく、物理的に完全なコレクションを構築することは困難だ。

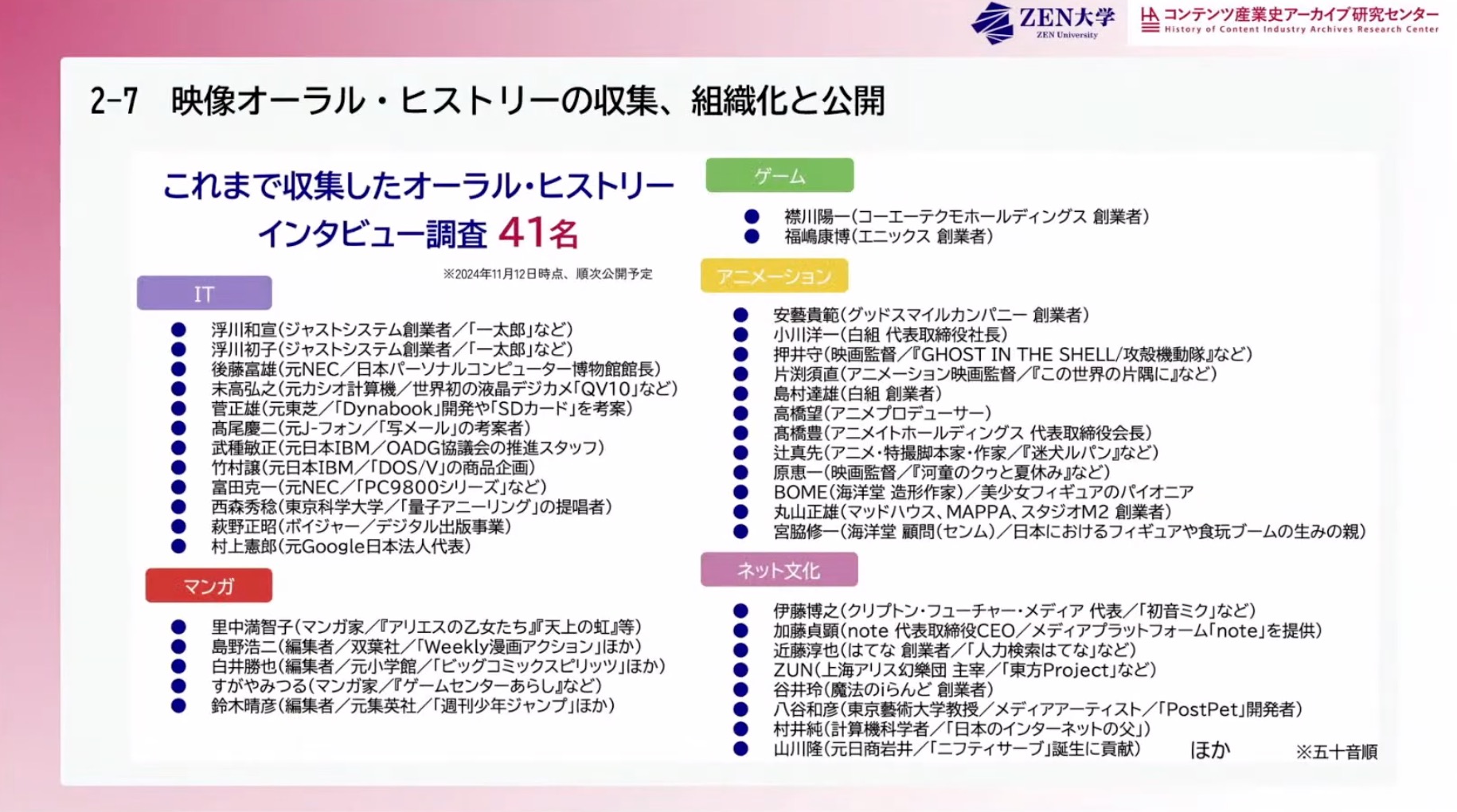

この「モノ」中心のアーカイブの限界を突破するために、細井氏が打ち出したのが、「ヒト」の証言を核とするアーカイブ戦略、すなわち「オーラル・ヒストリー」である。コンテンツ産業が本格的に興隆した1980年代以降の歴史は、まだ新しい。その時代を創り上げた当事者たちの証言こそが、学術的な一次資料として極めて重要となる。

このアーカイブの対象は、著名なクリエイターだけに留まらない。多様な立場の人々の証言を体系的に収集・記録することで、「モノ」だけでは決して見えてこない、コンテンツが生まれた背景や思想、時代の空気といったものを立体的に浮かび上がらせることができるのだ。

もちろん、オーラル・ヒストリーの構築は簡単な営みではない。人間は無意識のうちに自らの過去を美化し、首尾一貫したストーリーとして再構築してしまう「物語の罠」に陥りがちだ。

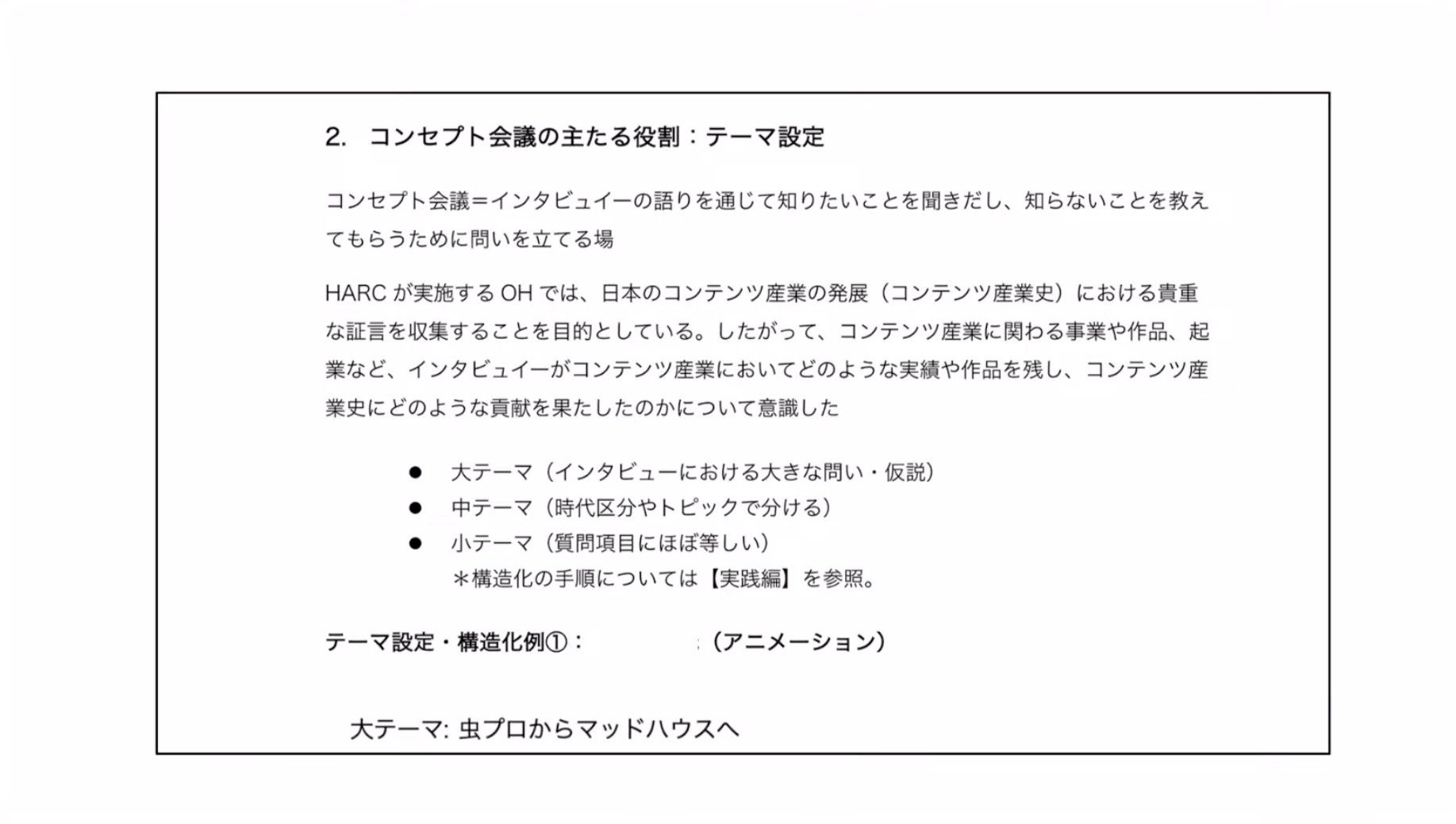

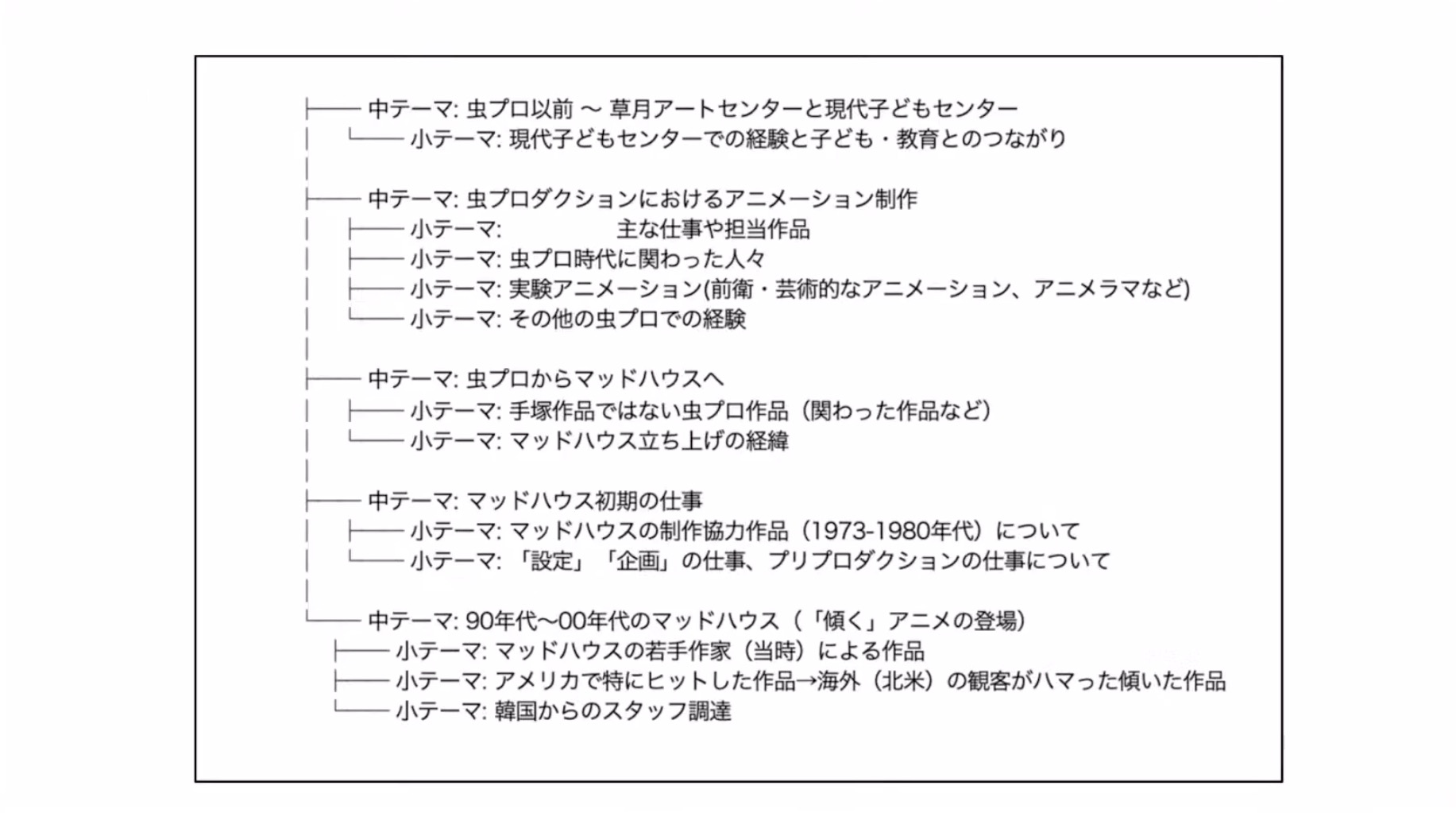

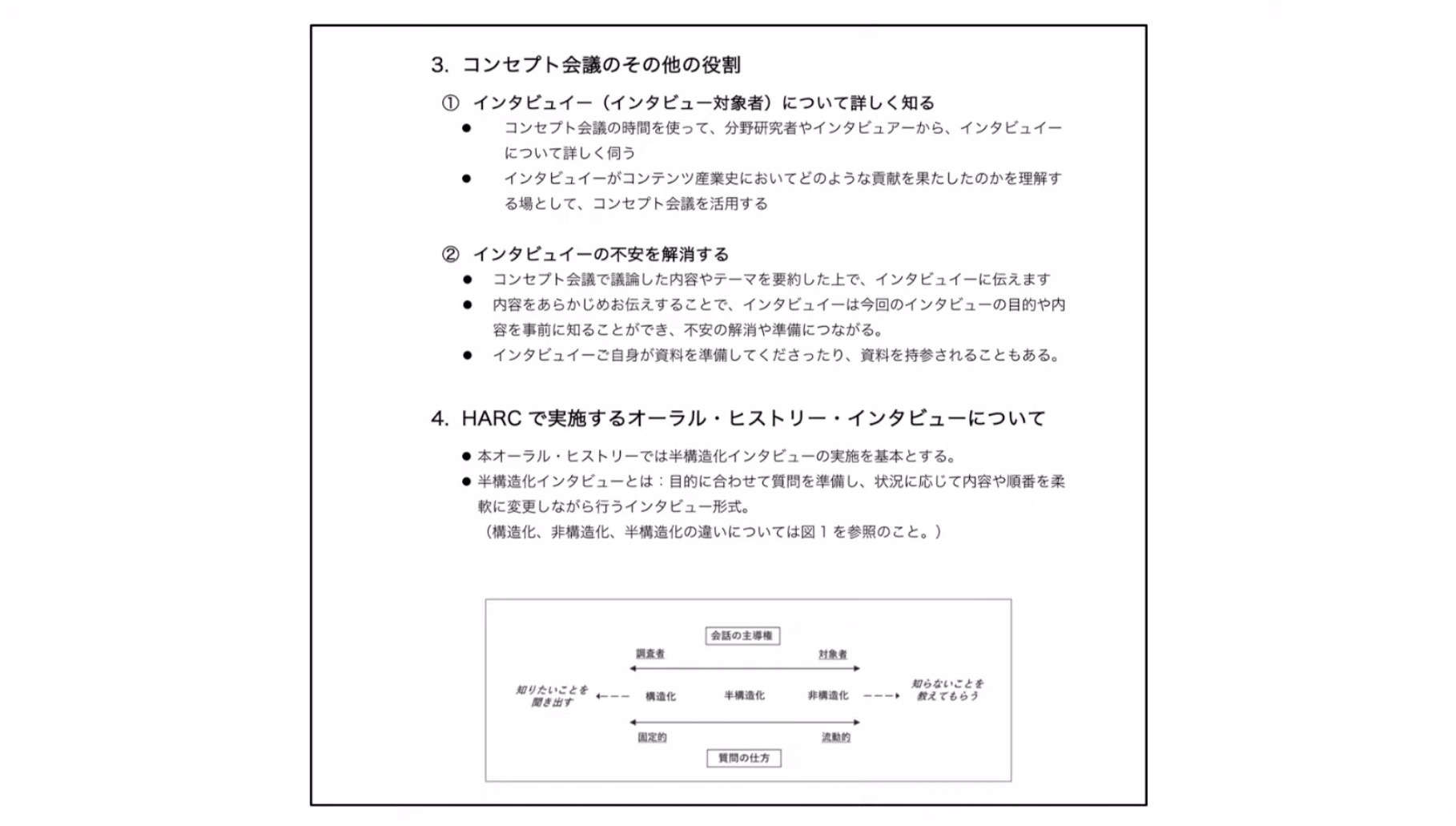

ゆえに学術資料として客観性を担保するため、インタビュー前に詳細なコンセプト会議を開き、方法論を練り上げたマニュアルに沿ってテーマを設定する。こうしたプロセスを経たうえで、1名のインタビューに5〜6時間を費やすこともあるという。

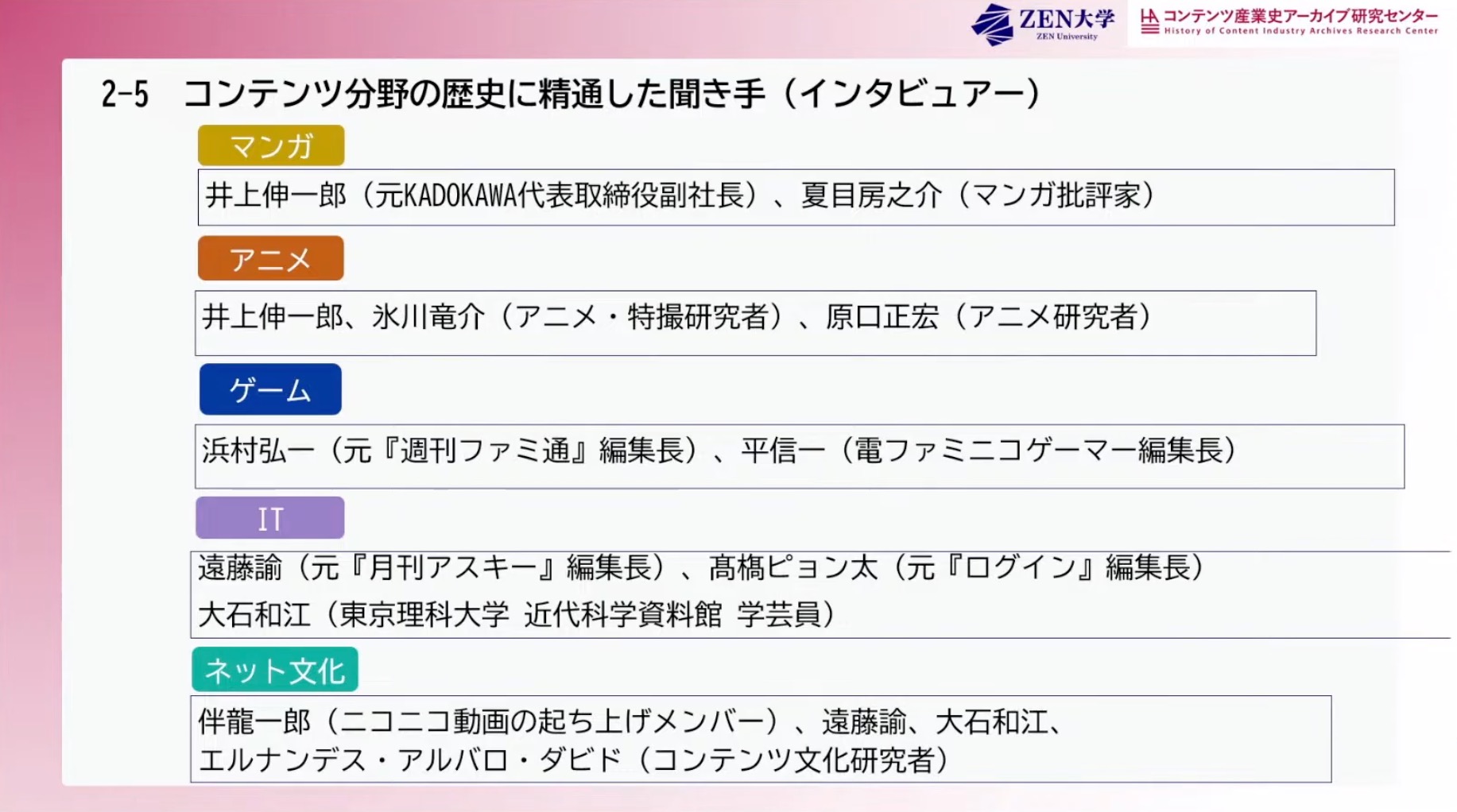

コンテンツ産業界のレジェンドたちとの距離の近さと、優れた「聞き手」の存在も欠かせない。『週刊ファミ通』元編集長の浜村弘一氏をはじめ、メディアや研究の第一線で活躍してきた布陣がインタビュアーとなることで、これまで表立って語られてこなかった記憶を引き出すことに期待できる。

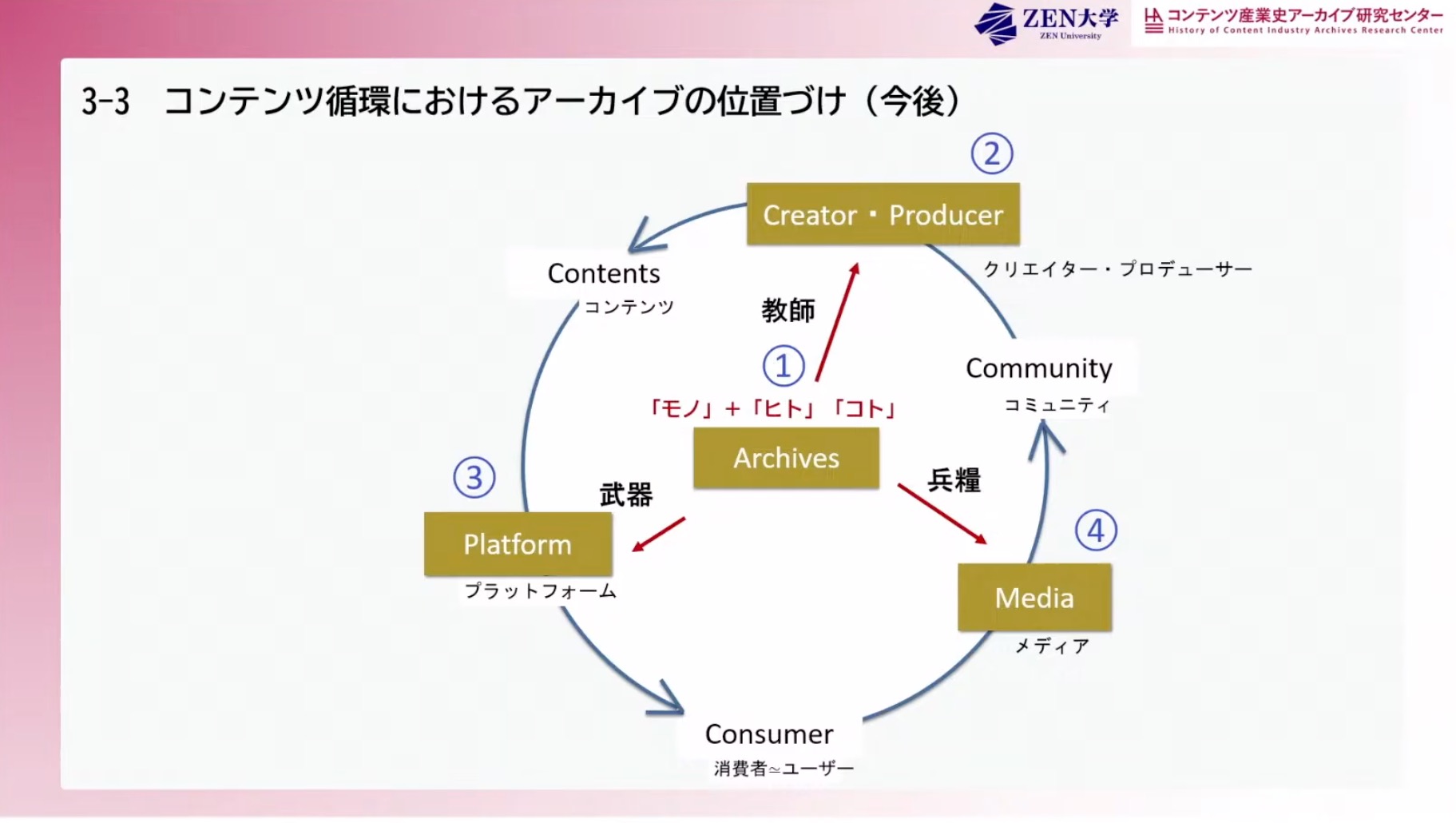

こうして作られたアーカイブは、未来の創造のための「教師」となる。細井氏は、このアーカイブがZEN大学の「コンテンツ産業論」や「ゲーム産業論」といった授業のシラバスと連動していることを明かした。

学生は、授業で興味を持ったテーマについてアーカイブを検索すれば、複数のレジェンドたちの交錯する証言に触れることができる。従来の大学環境では不可能だった、実践的かつ立体的な学習環境だと言えるだろう。

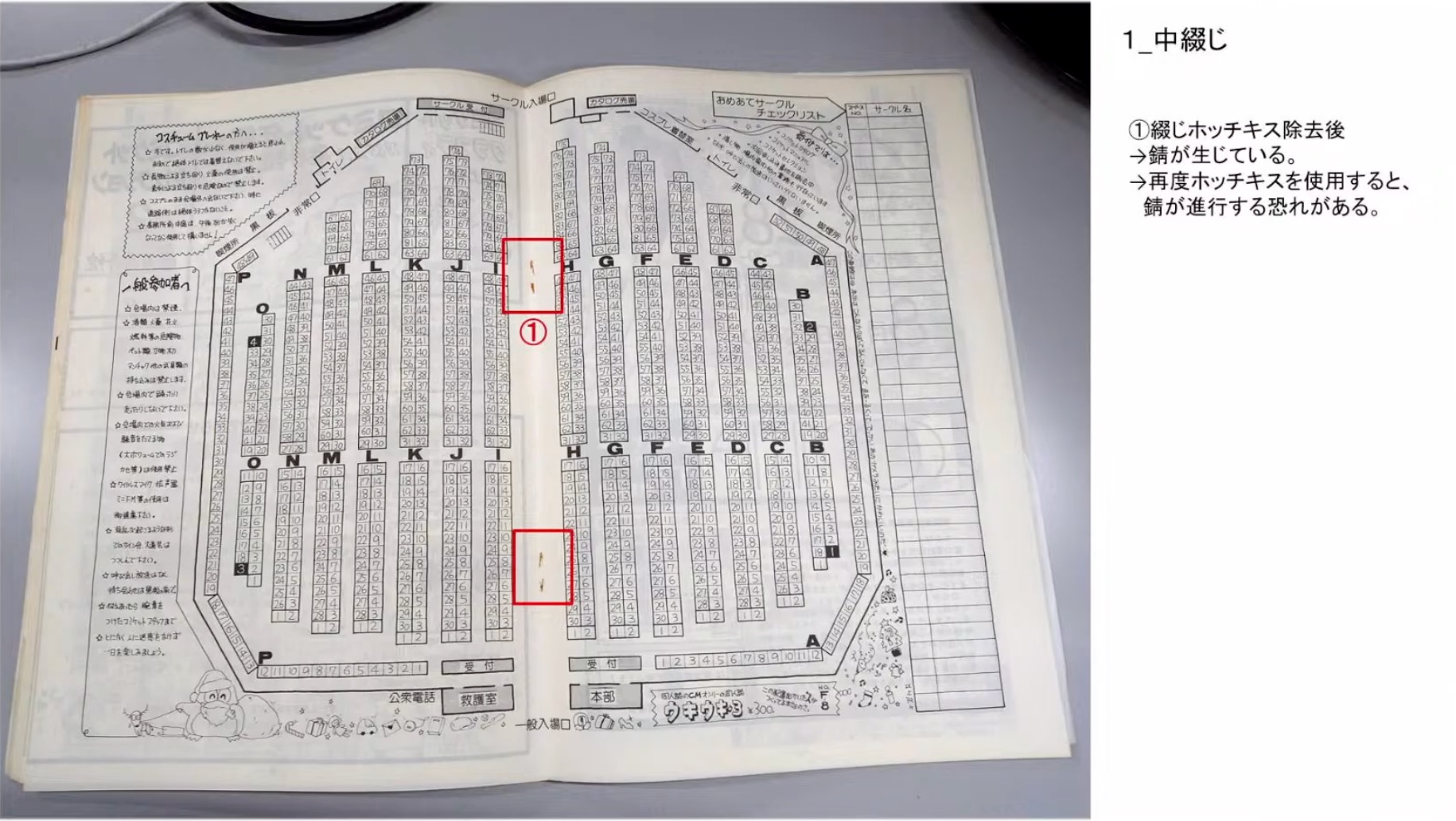

合わせてHARCは、「コト」のアーカイブの一例として、コミックマーケットのカタログなどの古い資料を、現物を壊さないように一度ばらして裁断し、デジタル化する取り組みも進めている。

細井氏は、「モノ」だけでなく、「ヒト」や「コト」を組み合わせた三層構造の立体的なアーカイブを構築することで、ものづくりやビジネス、メディア活動の再創造・創造支援を目指すと強調した。

アーカイブは“保存”ではなくダイナミックな“場”であり、そこで遊ぶ“知的な遊び”──パネルディスカッションではAIに関する話題も

パネルディスカッションでは、ZEN大学HARC顧問の郡司聡氏がモデレーターを務めた。

細井氏は、HARCがARCに協力を求めた理由として、現代コンテンツの資料が単なる興味本位で消費されることを防ぎ、100年後の学術研究に耐えうる基盤を構築するためには、ARCが長年培ってきた厳密なアーカイブ手法が不可欠だったと説明した。メディア系の企業を母体とするHARCにとって、資料の学術的な位置付けを確立することが極めて重要だったという。

一方、赤間氏は細井氏らのオーラル・ヒストリーの取り組みを「我々が(映像アーカイブの可能性を)気づかせてくれている状況」と評価。ARCがデジタル・アーカイブを外注ではなく自前で構築してきた経験と重ねつつ、その挑戦に期待を寄せた。

浮き彫りになったのは、複数のオーラル・ヒストリーを横断することで見えてくる「時代の風景」だ。細井氏は「違う人の話を聞いているのに、同じ時代のことを語っていることが多い。それを並べると、一気にその時代が立体化する」とそのおもしろさを語る。

郡司氏もこれに応じ、「この人がこれをやっていた時に、こっちではこんなことが起きていた、という発見がある。学生の皆さんにはぜひ、自分なりの年表を作ってみてほしい」と呼びかけた。

視聴者からの質問も、議論をさらに深めた。「アーカイブを進める上でもっとも難しい点は?」という問いに対し、細井氏は、証言者が自身の過去を語る際に生じる「物語の罠」との格闘であり、その緊張感のある「証言の場」をいかに真摯な形で記録し、残していくかだと答えた。

また、「AIはアート表現にどう影響するか?」という問いに、赤間氏は「アーティスト受難の時代の到来」だと指摘。AIが生成できるものはもはやクリエイティブとは言えない。AIにレポート作成を任せる学生を例に挙げ、人間の創造性や教育のあり方自体が問い直される時代に入ったと強調。学術界のDX(デジタルトランスフォーメーション)は商業界に比べて遅れているが、クリエイティブ分野では問題が先行しており、教育者サイドの変革も不可避であると述べた。

最後に、両氏はそれぞれのビジョンを語った。細井氏は「赤間先生の扱う古いものと、我々の扱う新しいものが、このアーカイブを通じて地続きになる。浮世絵を勉強していた人がアニメのおもしろさに目覚めるような、ジャンルを超えたつながりが生まれる可能性を確信した」と述べた。

赤間氏は、つねに新しいものを取り込み再生を続ける歌舞伎の精神にふれ、「古いものも新しいものも、ジャンルも時代も関係なく、ごちゃ混ぜのタイムカプセルの中にある。万葉集の知識と『鬼滅の刃』の知識が組み合わされば、何か新しいものが生まれる。そんなクリエイティブな時代だ」と語った。

郡司氏は、この両氏の言葉を受け、「アーカイブとは静的な保存物ではなく、ダイナミックな“場”であり、そこで遊ぶ“知的な遊び”だ」と締めくくった。

保存・固定された過去ではなく、未来の創造のために絶えず動き続ける──アーカイブの新たな姿が、そこに示されていた。

「生きた歴史」へのアクセス。オーラル・ヒストリー コレクション

ZEN大学HARCは、日本のコンテンツ産業に貢献した第一人者たちの証言を記録した「オーラル・ヒストリー コレクション」第1弾を、2025年7月23日に公開した。

第1弾では、旧株式会社エニックス創業者の福嶋康博氏や漫画家の里中満智子氏ら、14名の貴重な証言が収録されている。今後も定期的に公開人数を増やしていく計画だ。

各オーラル・ヒストリーは、映像と該当箇所のテキスト情報を同時に閲覧でき、文字起こし情報も参照できる。さらにZEN大学の授業シラバスと連携しており、学生はキーワード検索で複数の証言を横断的に検索可能だ。

オーラル・ヒストリー コレクションは、コンテンツ産業の深層を探るための新しいツールであり、未来を創造するための「生きた歴史」だ。ぜひコレクションを活用し、知的な探求を楽しんでみてはいかがだろうか。