7月26日、株式会社よそ見は、ゲームを専門家の視点から深掘りする人気シリーズ「ゲームさんぽ」の追加コンテンツとして、ニコニコ動画のプレミアム会員限定動画「ぽ講」の最新回を公開した。

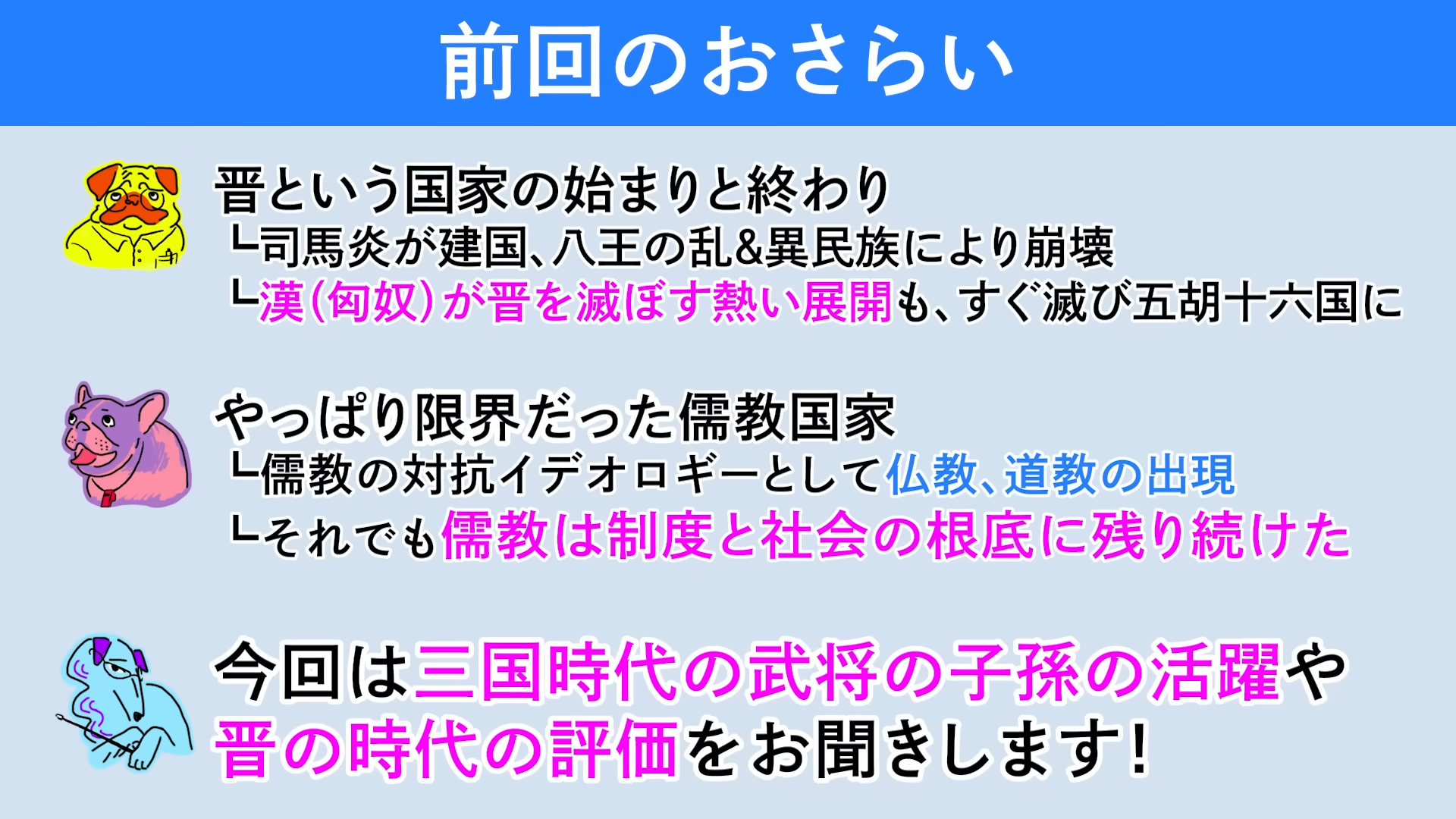

今回の動画は、「三国志を深く知るための中国史」シリーズの最終回となる。中国古代史の専門家である早稲田大学の渡邉義浩氏が出演し、三国時代の次に訪れた「晋」の時代と、三国志の英雄たちの子孫がその後どうなったのかをテーマに解説していく。

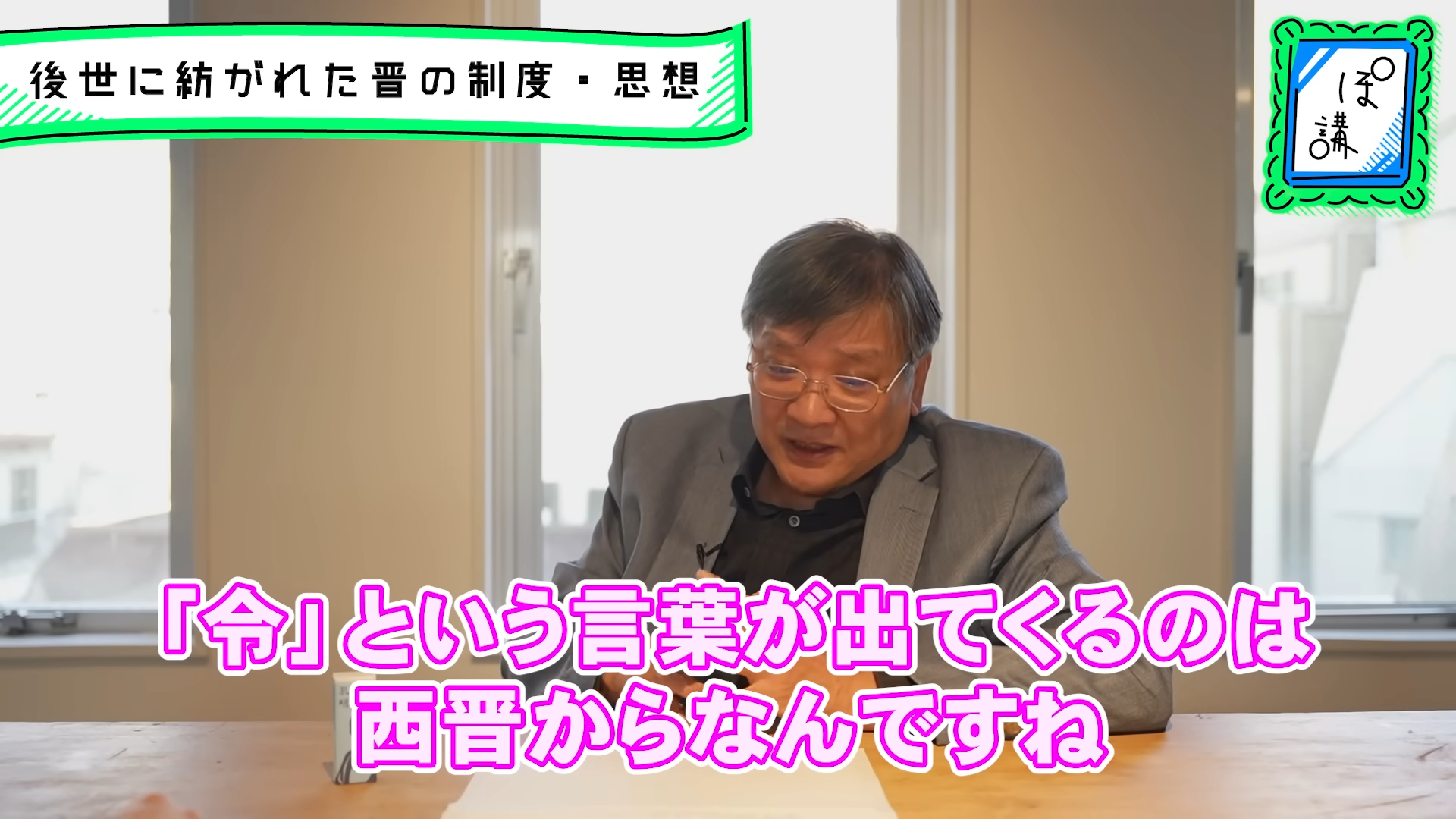

動画ではまず、晋の時代が後世に与えた影響について語られた。晋の時代に制定された「泰始律令」は、後の隋や唐における律令制度の基礎となり、東アジアの法体系に大きな影響を与えた。

(画像はニコニコ動画「三国志を深く知るための中国史」第6回」より)

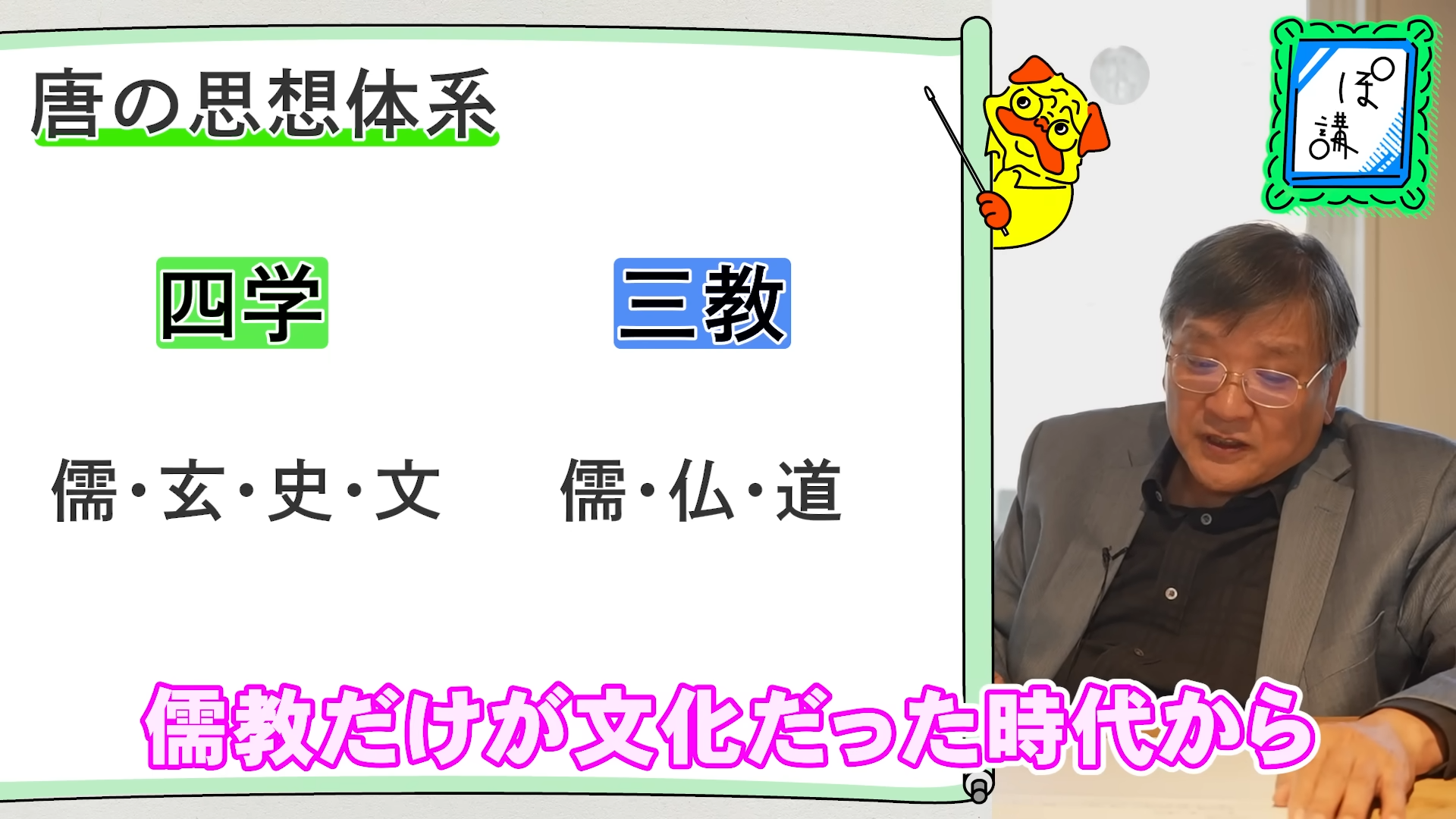

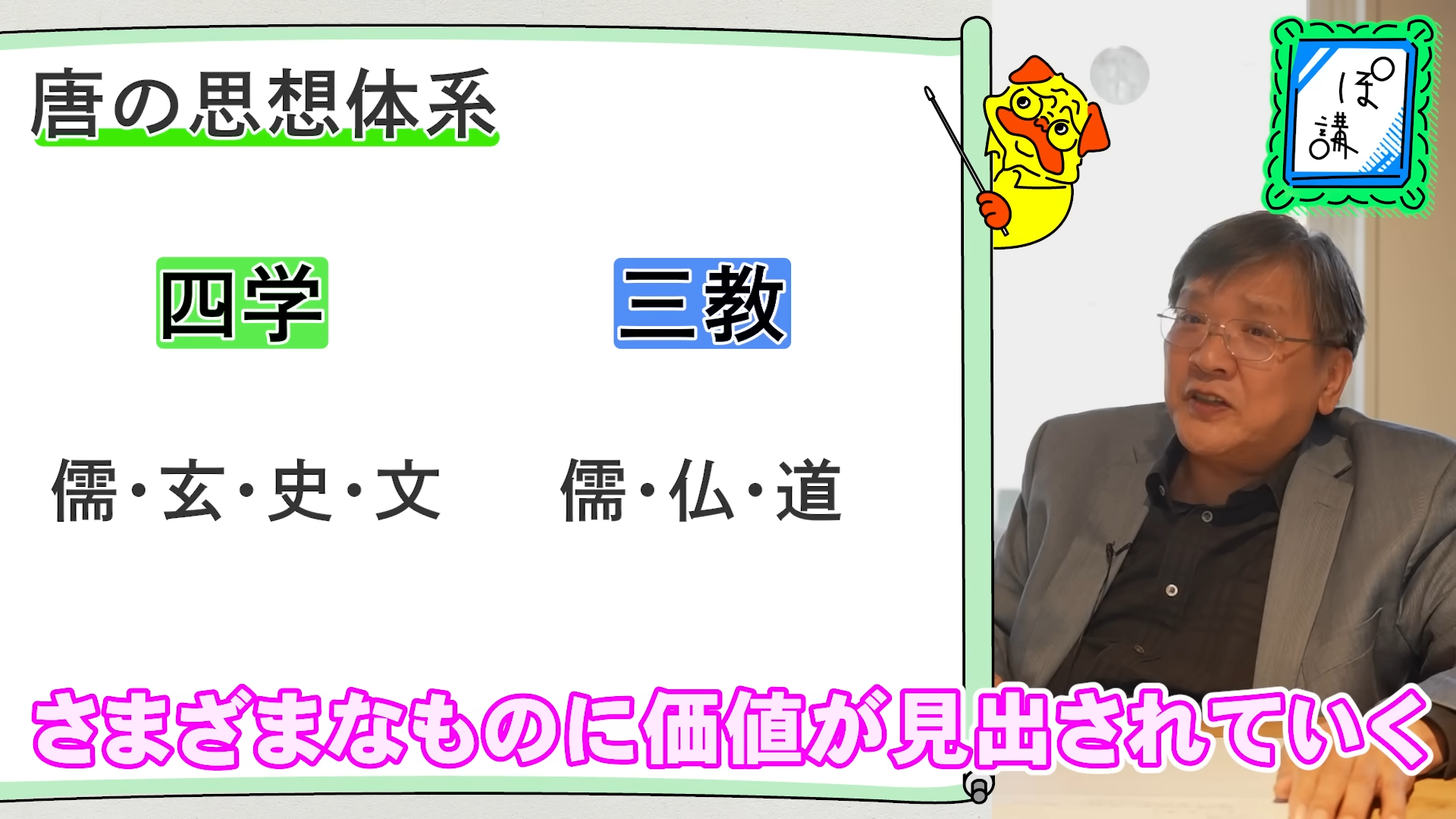

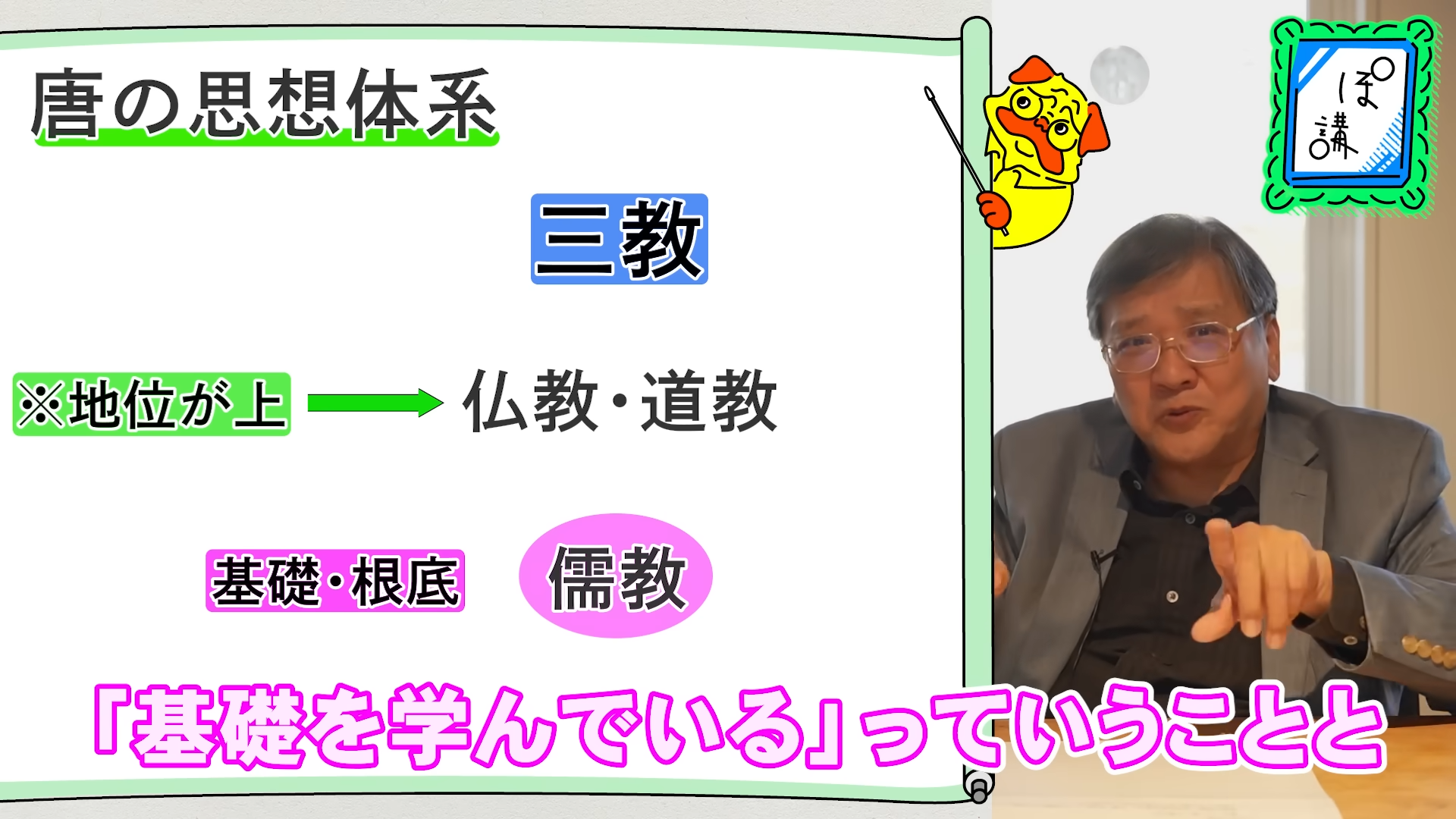

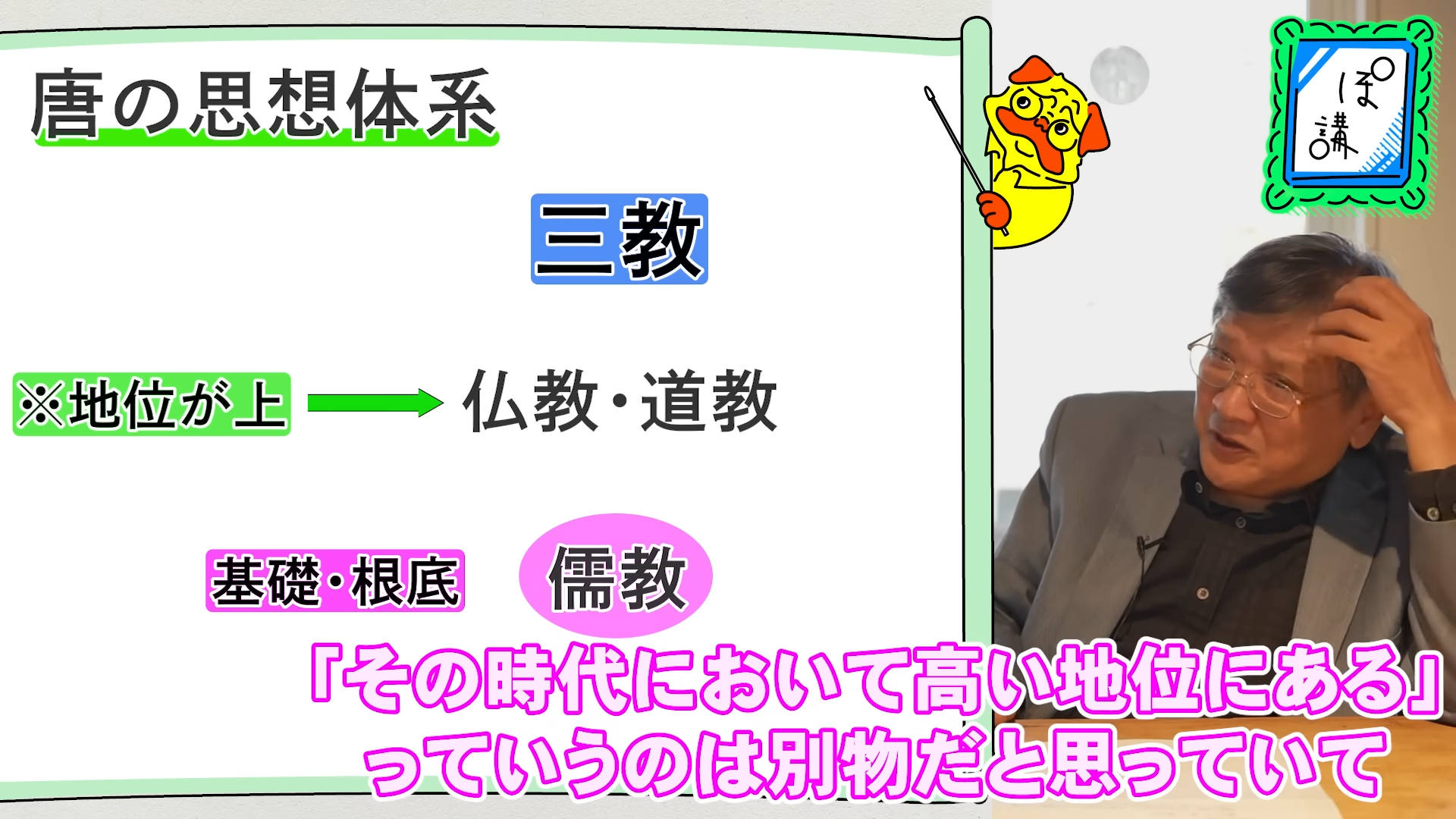

また思想面では、漢代の「儒学一尊」の時代から、さまざまなものに価値が見出されていく「四学三教」の時代へと変化したことが解説された。しかし渡邉先生は、儒教の地位が低下したのではなく、為政者やエリート層から社会全体の「基礎教養」へとその性質を変え、中国社会の根底に深く浸透していったと指摘する。

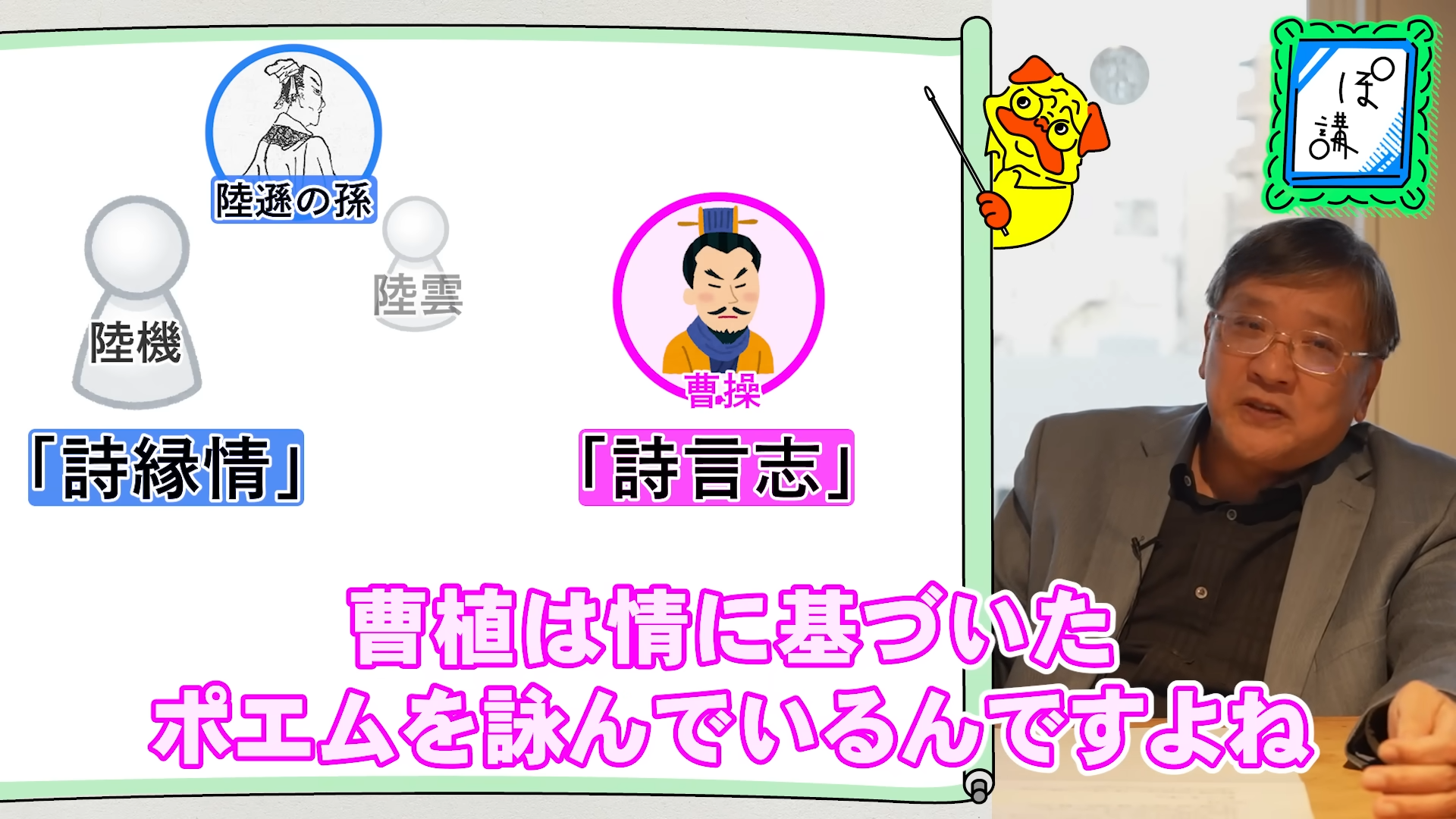

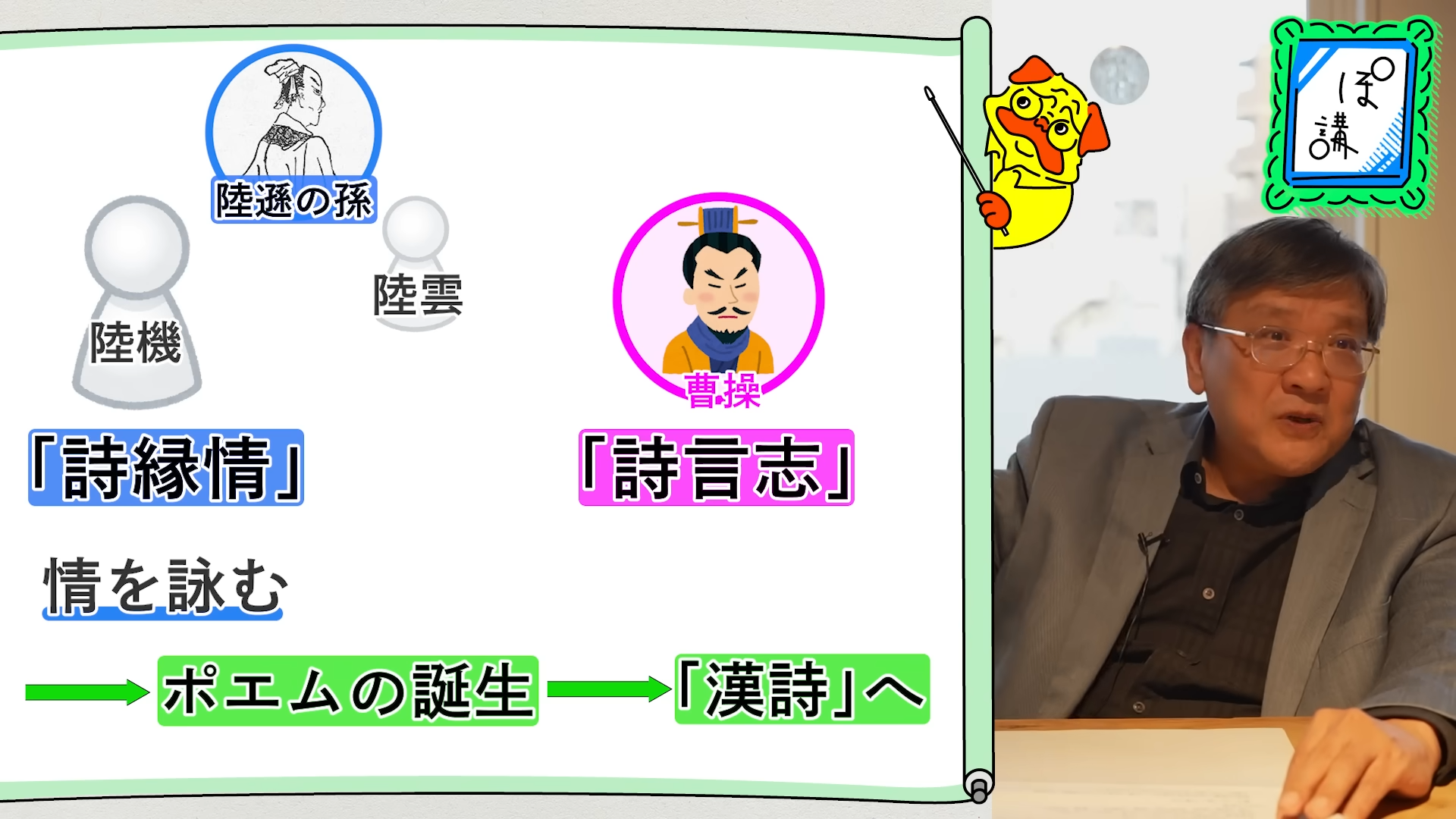

続いて、三国志の英雄たちの子孫のその後にも触れられた。特に注目されるのが、文学の分野で大きな足跡を残したという、呉の名将・陸遜の孫、陸機である。

それまで曹操に代表されるように、漢詩は国家や自身の「志」を表現するものだったが、陸機は「詩は情を詠むもの」と明確に提唱。これにより個人の内面的な感情を詠む、いわば「ポエム」と呼べるような叙情詩が誕生し、後の唐詩などに繋がる大きな転換点となったという。

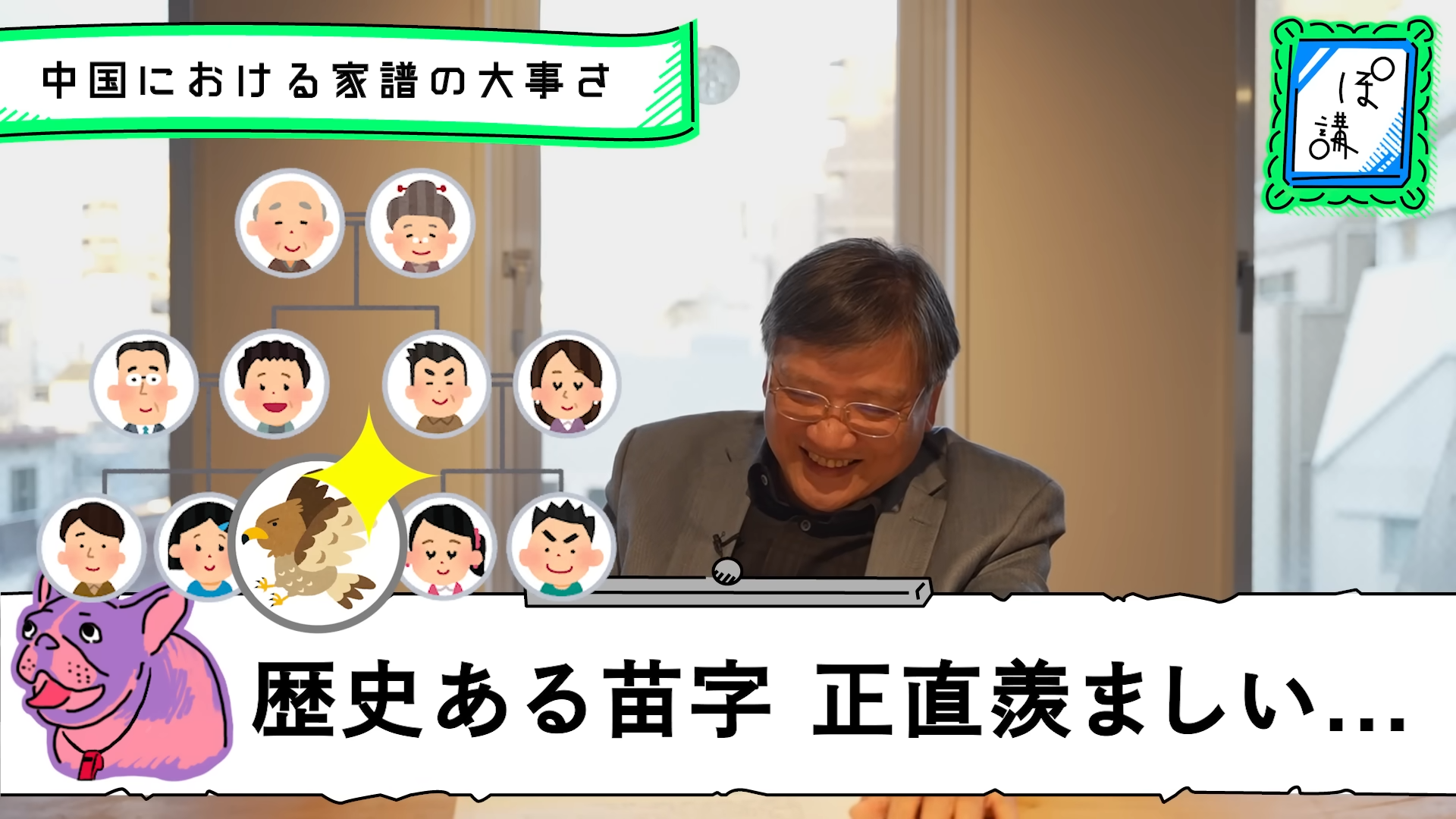

さらに、陸遜の子孫が現代まで続いているという話から、中国の壮大な家系文化についても解説された。名のある家では1000年単位で家系を記録する「家譜」の文化が根付いており、その記録の正確性や継続性は日本の比ではないという。

日本では家系図の文化が本格化するのが江戸時代からであり、曖昧さも多いのに対して、中国では祖先との繋がりを非常に重視する文化が連綿と続いていることが語られている。