メガドライブ用の新作シューティングゲームが出るらしい。

移植作でもなければ“メガドラ風”のPCゲームでもない、メガドライブで遊ぶためにイチから作られた正真正銘の「完全新作」。それが令和7年に、だ。

そのタイトルは『アーシオン』。『アクトレイザー』や『ベア・ナックル』といった古い名作タイトルのほか、『世界樹の迷宮』シリーズなどにも楽曲を提供している作曲家・古代祐三氏が率いるスタジオ、エインシャントが手がけた2D横スクロールのシューティングゲームだ。

古代氏の名前に聞き覚えがある世代なら、同氏が手がけるシューティングというだけでも興味をそそられる組み合わせだろう。

テレビと言えば“薄いもの”が当たり前になっている世代にとっては「メガドライブ……?」となっている方もいるかもしれない。同機は1988年にセガから発売された家庭用ゲーム機だ。同時代における任天堂のスーパーファミコンと覇を競った16bit機の名ハードであり、今なおコアなファンに愛されている。

あと数年で発売40周年に達しようかというゲームハードながら、実はこうしたレトロハード向けのソフト開発というのは、同人活動の延長的な個人・インディー開発などでは近年しばしば見られる光景だ。とはいえ、それが商業ベースで行われるというのはそう多いことではない。

ノスタルジックな気分を喚起させられる一方で、『アーシオン』はまごうことなき現代のゲームでもある。開発の環境は長年の蓄積により進歩しており、“いまだからこそできるようになった”ことも多いという。なにせ本作が目指しているのは「16bitハードの限界に挑戦する」ことだ。

今回筆者は本作をプレイする機会に恵まれたのだが、驚かされたのは感触としてはまさに懐かしの90年代シューティングなのに、その表現が非常にリッチであることだ。職人芸ともいえるドット絵表現と、古代氏が自ら手掛けた音楽が画面の中でひとつに融合しているゲームを2025年のいまプレイするというのは、なんとも不思議な気分になる。

本稿では同作の簡単なプレイレポートをお届けすると同時に、開発を手がけられたエインシャントの古代祐三氏および和田誠氏のショートインタビューをお届けする。

なお同作はMD/互換機用のパッケージソフトとして販売されることに加え、Nintendo SwitchやPS5/PS4、Xbox Series X|Sといった現行機についてもパッケージや配信での販売が予定されている。

執筆/恵那

メガドライブで本当に動く!懐かしいのに新しい、リッチな最新レトロゲーム

『アーシオン』をプレイしてまず驚かされたのは、「本当にちゃんとメガドライブで動いてる!」ということだ。まあそれを目指して開発されているのだから当たり前と言えば当たり前のことではあるのだが、ブラウン管のテレビに「Earthion」のタイトルロゴが浮かんでいるのを実際に見ると、やっぱり心躍るものだ。

なお今回の試遊はこのMD版と現行機(Nintendo Switch版)でプレイ。序盤の3ステージ分まで遊ぶことができた。Nintendo Switchのプロコンに比べるとメガドライブのコントローラーははっきり軽く、その物理的な感触にまず懐かしさを覚えてしまう。

ゲームを始めてまず感じるのが、冒頭でも少し述べた画面のリッチさだ。ガチャガチャと動く敵のドット絵に、とにかく精緻な背景グラフィック。冒頭の宇宙空間から朝焼けの水平線まで、最新の3Dグラフィックで作られたゲームの写実的なクオリティの没入感とは違う、ゲーム的な空気の濃いリッチさだ。2Dドットなのに画面の奥行きがはっきりと感じられる。

中でもゲーム開始時に自機がくるりと一回転して発進する演出はやたらとカッコイイ。昔の16bit機ってこんなにすごかったっけ?と思わせられたポイントで、しみじみ「凝ってるな〜」と感じさせられた。

ゲームの基本はクラシックな横スクロールSTG。ただし、残機制+シールド制が採用されており、被弾しても一撃死ではない。プレイヤーフレンドリーな最近のゲームに慣れた身には非常にありがたかった。

と言っても安心するのは早い。本作ではシールドの耐久値が減るとショットの威力も下がってしまうらしく、被弾すると火力が下がってしまう。つまり、喰らうほどにジリ貧になる設計で、気を抜くとすぐに追い込まれてしまうのだ。

とはいえ、しばらく無傷でいると時間経過でシールドが回復する仕様もあって、攻めと守りのリズムが自分で作れるのが気持ちいい。やみくもに攻めるのではなく、敵の攻撃を凌ぎ、押し返す。そういう展開も自然と生まれてくる。

本作の難易度は「EASY」から「SHOOTER」まで4段階。今回は下からふたつ目の「NORMAL」で遊んだが、これが普通に難しくてめちゃくちゃ死ぬ。といっても理不尽というのではなく、常に「もう1回やればイケる気がする」が続くような感じの塩梅だった。

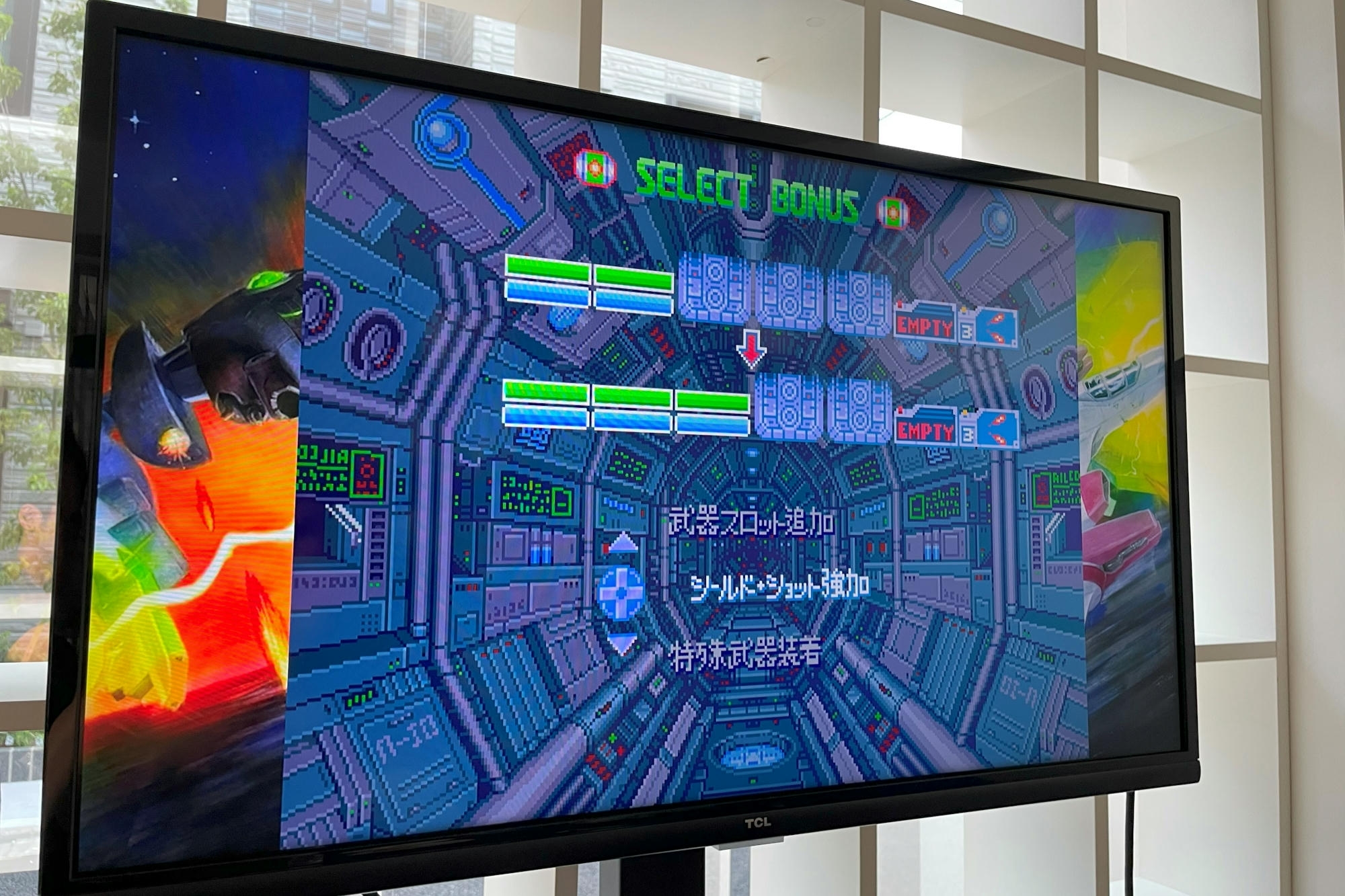

ゲームスタート時にはメインショットに加えて、道中で最大2種までのサブウェポンを拾って装備できるのだが、ここで面白かったのが「アダプテーションポッド」のしくみだ。サブウェポンと同じく道中で拾えるアイテムで、要するに自機を強化するための要素なのだが、拾うだけでは意味がない。

「アダプテーションポッド」を拾った状態でステージをクリアすると、自機を強化できる画面にいける。シールド&ショットを強化したり、サブウェポンの武器スロットを増やしたりといったことが可能になるのだ。強力な要素ながら、所持にはサブウェポン枠を使うので、無事に持ち帰れるまでは火力とのトレードオフになる。地味にシビアでやりがいのあるポイントだ。

またこの強化要素、実はゲームオーバー時に表示される「パスワード」を使うことで、別ゲームの開始時に引き継ぐこともできるという。これを上手く使えば、最初はEASYでじっくりクリアしつつ、強化機体でHARDに挑む……といった遊び方もできそうで、細かな難易度調整を含めて繰り返しプレイの楽しみになりそうだ。

全体として、“弾幕系”ではない王道の横スクシューティングに仕上がっているという印象だった。敵の配置行動、ギミックなどを覚えることで、ちょっとずつ自分が“仕上がっていく”感覚が味わえる。回避も射撃も自分の手で組み立てていく感覚が気面白く、それが効率よく上手く回った瞬間はもちろん気持ちいい。

レトロな雰囲気を保ちつつ、それでいて表現は可能な限りリッチに。令和のゲームらしい新しさも感じられるタイトルだった。

「メガドラ向けに作る」つもりしかなかった情熱のプロジェクト

──よろしくお願いします。本日は『アーシオン』に関して色々お聞きできればと思います。まずは本作の開発の経緯などお聞きできるでしょうか。

古代祐三氏(以下、古代氏):

私は昔からシューティングゲームを作りたいっていう思いがあったんです。元々は昔のレトロハードでゲームを作ろうという話で、最初はファミコンのゲームを考えてたんです。

そうしたら構想を練っていた時期にたまたま彼(和田氏)がメガドライブのプログラミングをちょっと研究していたこともあり、これでやろうということになりました。メガドライブについては私自身も慣れ親しんだファンですし、すごく好きなハードですから。

『アーシオン』も最初はメガドライブだけで発売するつもりだったんですよ。完全にインディーズ開発のノリで。まあ、半年から1年ぐらいの間の短い期間で作っちゃおうみたいな感じだったんですが、途中経過をちょくちょくSNSで公開していると思いのほか評判が良くて、「これはもう絶対欲しい」みたいな人が結構いらっしゃったんです。

──開発の原点が「メガドライブの完全新作ソフト」を作るつもりだったというのは面白いです。現行機版は最初の検討にはなかったんですね。

古代氏:

これも、もしメガドライブ専用っていうだけだったら、ここまでの規模のものはできなかったかもしれないです。

──現行機まで含めて規模を大きくすることによって、ゲームの内容も充実していったということでしょうか。

古代氏:

そういった経緯があってリミテッドランさんの目にも止まって「一緒に開発しませんか」っていうような流れになりました。パブリッシャーとしてスーパーデラックスゲームズさんも絡むことになり、それでせっかくだったら現行機も対応しようということになりました。

多言語に対応したりとか、いろいろやっているうちに規模も大きくなり、開発期間も倍くらいになってしまいました。ただその分、中身もずっと良いものになっているんじゃないかなと思います

──本作は単なるレトロ風ではなく、メガドライブ実機で動くという点に、かなりこだわり抜かれたタイトルだと思います。YKGGGのロゴなんかもすごく「セガ」っぽいですよね。

和田誠氏(以下、和田氏):

そうですね(笑)。好きなことをできるだけ盛り込んでいこうと。

古代氏:

まあ、リスペクトですね(笑)。セガさんがどう思ってるか分からないですけど。

──少なくとも自分たちは大好きだぜ、っていう。

古代氏: はい(笑)。

──ゲームでは主人公機の名前が、かつて古代氏が使われていた名義を思わせるYK-IIA※という名前だったりとか、茶目っ気みたいなものもありますよね。

※YK-ⅡA

以前「マイコンBASICマガジン」という雑誌で古代氏がライターをやっていたころにYK-2という名義を使っていた。

和田氏:

実はこれ、私の方で勝手にやってるシャレなんです。

──あれ? じゃあ、ご本人は知らなかったんですか!?

古代氏: 上がってくるまで知らなかったんですよ。彼はいつもそうなんですよ。私をいじったアイテムを作ったりするんです(笑)。

──ご本人の思いがこもってたりするのかと勝手に思っていました。

古代氏: 私はあんまり自分からそういうのはやらないですね。今回もショップ特典とか色々あるんですけど、BEEP秋葉原さんは店舗特典に私のブロマイドをつけたんですよ。

──ブロマイドですか(笑)

古代氏:

それについては彼のではなく他の人の発案なんですけど、別に私がつけてくれって言ったわけじゃないんですよ。なんですけどそれも思いのほか好評らしくて。「こんな特典付くんだったらBEEPさんで買うわ」って、AmazonをキャンセルしてわざわざBEEPさんで買うことにしたっていう方もいらっしゃったみたいです(笑)

──周りの人からネタにされがちなところがあったんですね

古代氏:

そうなんです。ネタにされちゃうんですよ。

やりたいことを全部やりたかった、いまだからこその“16bit機の限界突破”

──最近のインディーズ界隈では、メガドライブもそうですが、ゲームボーイだったりファミコンだったり、レトロゲームのソフトを自分たちで作るというのが流行ってますね。

古代氏:

開発環境が昔よりもすごく、格段に良くなってるんですよ。PC自体も高性能になってますし、いろんなライブラリなんかも揃ってます。昔なら1ヶ月かかったことが、今なら3日でできちゃったりもする。

なので昔メガドライブとかファミコンとかね、子供の頃に遊んでた人たちが、「じゃあ自分たちで作ってみよう」みたいなムーブメントになってるんですよね。

──それでいうと、やっぱりおふたりのメガドライブというハードに対しての愛着も強いんですね。

古代氏:

私はメガドライブで出世したみたいなもんですから(笑)。

和田氏:

私は当時学生でしたので、もっぱら遊ぶ側でした。やっぱりすごくハードの性能が良いんで、手を付けやすかったというのもあるし、楽しかったですね。私はファミコンをずっとやってたんですけど、やっぱりファミコンって、性能がそこまで高いわけではないので、そこまで凝った表現もできなかったんですよ。

──今作は「16ビット機の限界に挑戦する」というのがひとつのテーマになっていると思いますが、現行機ではなく16ビット機であえて作られているところには強いこだわりを感じました。

和田氏:

そうですね。例えばメガドライブの頃って、ROMの容量がすごく小さかったんですよ。それは単純にROMの値段が高かったとか、いろんな事情もあったと思うんですが、かなり小さい容量で頑張って作られているゲームが多かった。特にシューティングゲームなんかはかなり小さかったんですね。

でも、今ならその容量を気にしなくていいので、すごく大きなボリュームのゲームが作れるんですよ。だから、メガドライブ本来の力ってどれぐらいあるんだろうっていうのを、今回挑戦したかったというのはありますね。当時からメガドライブで遊んでた方々にも、驚いてもらえるんじゃないかと思います。

──憧れのゲームをいま作ることで、当時あったキャップっていうものを全部取っ払って好きなように作れると。

古代氏:

とは言え、『アーシオン』も当時なかったほどのサイズというわけではないんですけどね。

和田氏:

要領的には、『スーパーストリートファイターII』ぐらいかなと思います。逆に言うと、あれぐらい売れることを保証されてないと、あの容量は使わせてくれないんじゃないかな?…と。

古代氏:

使わせてくれなかった。昔はそうだよね。「シューティングだったらこれぐらいで頑張ってよ」とか言われたわけですね。

──古いゲームハード向けに作るっていうのは難しいことなのかなと思ったりしていたんですが、むしろ作りやすくなっているという面も大きいんですね。

和田氏:

難しい部分もあるし、簡単になってる部分もある。昔のゲーム開発の時は、アセンブリ言語っていういわゆる機械語みたいなもので作っていたんですが、いまメガドライブのゲームを作るなら、SGDKっていうC言語の環境で作れます。

しかもC言語だって昔に比べると、かなり最適化されてます。C言語からアセンブリに変換する、コンパイラーっていうソフトウェアがかなり良くなっている。何十年もかけて改善されてきているんですよね。そういうこともあって、開発はかなり楽になっています。

一方で、VRAMの容量であったりとかCPUの速度とか、そういう部分はメガドライブそのまんまなので、やっぱり大変なとこは大変でもあるんですが。そこはもう頑張って工夫するしかないんですね。

──弊誌のニュースでも何度か『アーシオン』を取り上げさせてもらっているんですが、SNSのユーザーさんたちからは「令和にメガドライブの新作が出るなんて感激だ!」といった反応も多く、「メガドライブまだまだ戦えるんだな……!」と感じさせられました。

古代氏:

いまは互換機とかもありますから、全く遊べないわけじゃないですしね。マニアックなものとはいえ、当時それなりの台数が出てましたから。

和田氏:

日本で言うと360万台ぐらいとか、海外に比べると少ないんですけどね。北米では2000万台でたらしいですから。

──今作についても、海外からの反応はいかがでしょう?

古代氏:

めちゃくちゃ大きいですね。国内よりも海外の方が反応が大きいです。

当時のままの“本当にインタラクティブな音楽”を現行機でもそのまま再現

──本作はメガドライブ版がもともと先にあった、というのは驚きでしたが、現行機版のほうは、16bit機版そのままの移植という感じなんでしょうか?

和田氏:

結構そのまま移植されてる感じですね。厳密にこだわると、音とかはやっぱ微妙に違うんだよね、っていうのはあるんですけどね。基本は音楽なんかも16bit機版を忠実にエミュレートしてますね。

古代氏:

今の標準的なゲーム音楽の作り方は、言ってしまえば録音したものを流してるだけなんですよ。ゲーム展開に応じてサウンドが変わるような、いわゆるインタラクティブミュージックみたいなものでも、元になってるものは録音してるものなので、基本はその録音を再生してるだけなんです。

ただメガドライブとかの当時のものっていうのは、音もプログラムで動いてるんです。昔のゲームはメモリも少ないですから、サンプリングして録音したものを流します、なんてことはできない。言ってみると、その都度その都度演奏してるんですよ。

──へえ!音の組み合わせを毎回毎回やっているという。

古代氏:

完全にインタラクティブな設計になってて、プレイに応じて、音の展開を自由に変えることができるのが、当時のゲーム音楽の良さでもあるんですけどね。今はなかなかそういうものって少なくなってきちゃってますけど。『アーシオン』ではメガドライブ版でやってることは全部再現してます。

──音楽関係で言うと、古代氏は今回の『アーシオン』でも作曲について、世界観とかテーマとかはどのように作られたでしょうか?

古代氏:

私がゲームで音楽を始めるきっかけになったのが、80年代後半のゲーム音楽なんですけど、その辺りのリスペクトしている世界観とか雰囲気のオマージュみたいなのは込められてます。例えて言うなら、『グラディウス』とか、『スペースハリアー』とか、そういう名作ですね。

──本作では、古代氏は作曲だけじゃなくて、ゲームデザインとかディレクションまで、かなり深く関わっていらっしゃると伺っていますが、和田氏との作業のバランスはどのように取られているんでしょうか?

古代氏:

基本的には自分がやりたかったビジョンを彼に提示して、そうすると彼がそれを形にしてくれるっていう感じですね。「こういうのをやりたい」と言っていると、彼が作ってくれる。それに対して私が「こういう方がいい」とか「ああいう方がいい」とか言ってますね。

和田氏:

基本、私が作って、1ステージ仕上げたところで、祐三さんにチェックしてもらってます。そこからふたりで「こんな風にしたら面白いよね」って話していくような。最初にステージ作る時も、もうがっちり固まったものを作るんじゃなくて、もう60%か70%ぐらいで作って、そこからふたりで仕上げていくという感じです。

──まずじは一旦遊びを残す形で作って、そこから広げていく、という。

和田氏:

武器なんかもそうで、最初ネタだけどんどん入れ込んでいって、「この武器、最終的にどういうバランスにしてったら楽しいかな」みたいな話をしながら作っていってますね。

──これから現行機でプレイされる方の中には、若い方であったり、横スクロールのシューティングに初めて触れるような方もいらっしゃるかと思いますが、そうした新しい層に向けての工夫などはあったりするでしょうか?

和田氏:

ちょっと違うんですけど、私シューティングゲーム好きではあるんですけど、苦手なんですよ(笑)。

──個人的にはかなりわかります(笑)。

和田氏:

シューティングゲームが好きな方って、すごく上手い方から、プレイ自体は苦手っていう方まで幅が広いんですよね。私もそういうもんですし、歳もあって反射神経も鈍ってきてたりするし、だからいろんな人に楽しんでもらうための工夫もやってます。例えばシールドが自動回復するシステムを取り入れてたり、あと、パスワードの仕組みも入れてありまして。

──パスワードのしくみですか?

和田氏:

ゲーム中でアダプテーションポッドを持ったままボスを倒すと、自機をパワーアップできるんですよ。それをステージごとに引き継いでいけます。シールドを上げたり、武器の数を増やしたりですね。

ボスをうまく倒せるほど、どんどんプレイヤーがパワーアップして、その状態をパスワードとして、ゲームオーバーになった時表示される。で、そのパスワードを使うと、1面から強化された状態で遊べる。

なのでゲームが苦手な方でも、難易度を下げて遊べるようになってます。全部クリアすると、残機もパスワードの中に入っていますので、例えばEASYはクリアできるけど、NORMALが難しいっていう人は、そうやって残機をちょっと増やして遊ぶこともできます。

──通常の難易度の選択以外にそうした調整ができるようになっているのは面白い仕組みですね。

和田氏:

はい。あんまりシューティングでそういう仕組みって無いですよね。元々は自分のような年代の方のために考えたアイデアでしたけれども、年齢関係なく不慣れな方にも遊びやすい要素になったと思います。若い方とかだと、一発死のシューティングって難しく感じてしまうと思うので、シ―ルド制にすることで間口を広くしつつ、高難度にも挑戦しやすい形を目指しました。

2D横スクロールシューティングの“再発見”

──こうした横スクロールのシューティングゲームって、レトロっぽさみたいなものを感じさせる一方で、今でも古くなっていない魅力みたいなものも感じられます。いまの若い方たちにとっても、そうした魅力は伝わるでしょうか?

古代氏:

ゲームって「シューティング」からこう始まってるような側面があるんですよね。『スペースインベーダー』はご存知だと思うんですけど、黄金期にはしばらくシューティング全盛の時代が続いて、『ギャラクシアン』とか、『ムーンクレスタ』とか、いろんな作品が出てくる時代が、80年代後半くらいまで続いていました。

シューティングって、そこでゲームとしての完成をみたジャンルだと思うんです。その後ゲームは格闘ゲームのブームが興ったりして、その系譜で言えば、例えば『ストリートファイター』シリーズなんかは、今でも脈々と続いてますよね。でもシューティングって、『東方』みたいな弾幕系を除くと、一度途絶えちゃってるんですよ。

シューティングがかつて支持されたっていうのは、やっぱりそこに揺らがない面白さがあったからだと思うし、独特な世界観もあったからだと思います。でもいまはそういうのが全く受け継がれていない、ストーリー性を感じさせるような展開をする横スクロールシューティングっていうのはもう完全に流れが切れちゃってるんですよ。

だからこそ、古いゲームではありつつも、そこにはいまの新しさをきっと感じてもらえるんじゃないかな、と私は思うんですよね。そういうロマンみたいなものを伝えたいっていう思いも、やっぱりありますね。

──かつて時代に置いて行かれてしまったものが、現代でその面白さを“再発見”されるような感じですね。そういわれると、横スクロールシューティングにもまだまだ未来が感じられます。

古代氏:

そうですね。個人的にね、私自身こういうゲームをすごく遊びたかったので、そういう思いもあって作ったんですよね。でも逆に、他の方々が同じようなコンセプトで作ってくれたものも遊んでみたいなと私は思います。

リメイクとか続編は多いんですけど、完全新作っていうのは、いまはほとんど出ませんからね。

──さすがに「メガドライブの完全新作を出す」となると、なかなか勇気が必要そうですね。

古代氏:

まあ、今回は運良く現行機にも出させてもらいましたけど、本来はメガドライブだけでしたからね。でもまあ、これで多くの人の目に触れるきっかけになればいいですね。

──ありがとうございます。では最後になりますが、これから『アーシオン』を手にとるプレイヤーさん、昔の16ビット機のファンであったり、古代氏のファンの方であったりする方に向けて、ひとことメッセージをいただけるでしょうか。

古代氏:

私はこの業界にずっといるんですけど、これまでシューティングを制作することはなくて、『アーシオン』には昔の自分が憧れていた、そういうシューティングゲームへの思いみたいなものを詰め込んでいます。

それは音の面でもそうですし、ゲームの遊びごたえでもそうなんですけれども、そういうものがぎゅっと詰まっているので、ぜひぜひそれを堪能していただきたいな、と思います。