2015年、爽快なパルクールアクションが特徴的なオープンワールドアクションゲームが発売された。そのタイトルは『ダイイングライト』、ゾンビが蔓延る終末世界で縦横無尽に駆けまわり、敵にドロップキックをぶちかませるという、爽快感が抜群のゲームだ。

そのシリーズ最新作である『Dying Light: The Beast(ダイイングライト:ザ・ビースト)』が2025年8月22日に発売される。

本作の主人公は、初代『ダイイングライト』でも主人公として活躍したカイル・クレイン。謎の施設に囚われ、数年間も人体実験に晒され「半分人間・半分獣」という特殊な状態になってしまった彼は、かつて観光地として栄えていた自然豊かな町「カストールウッズ」へと訪れる。

そんな『ビースト』だが、7月初頭に上海でプレイイベントが開催されたのでさっそく参加してきた。そこで電ファミニコゲーマーは、『ダイイングライト』シリーズのフランチャイズディレクターであるティモン・スメクタワ氏に直接お話を伺えた。

もちろん、最新作でもおなじみのドロップキックは健在。

当サイトでは、実際にゲームを遊んでみたプレイレビューもお届けしているので、気になった方はぜひこちらも併せて読んでみてほしい。

このインタビューでは、『ビースト』がどこからインスピレーションを得ているのか、などティモン氏に詳しく聞くことができたので皆さんにお届けしたいと思う。

文・取材/Tsushimahiro

編集/anymo

「パルクールの楽園」を目指した

──ゲーム全体を通してパルクールシーンが多く、またその自由度も非常に高く感じられました。壁登り、よじ登り、壁キック、ジップラインでの高所からの移動など、さまざまな場所へ移動するための手法も多彩です。そこで、本作に置けるパルクールシーンで特にこだわっている点はありますか?

ティモン氏:

現時点で、私たちは一人称視点でのパルクールの表現をほぼ完璧にマスターできていると自負しています。

今、行っているのはそのディテールを磨き上げて、『Dying Light: The Beast(ダイイングライト:ザ・ビースト)』 におけるパルクールをさらにエキサイティングなものにする作業です。

これまで、私たちはおもにパルクールの物理挙動に注目してきました。一例として、ジャンプの高さや距離、その軌道を計算する物理モデルなどが挙げられます。しかし、正直なところ私たちがこれ以上「パルクールの一人称表現(PPP: Parkour First-Person Perspective)」を改良するのは非常に難しいです。

なぜなら、私たちのゲームはすでにその分野で最高レベルのものを提供しているからです。

──確かに、自分で行きたい方向を見定めてひっかけられる場所があればほとんどの場所に登れてしまうシステムには度肝を抜かれました。

ティモン氏:

代わりに、私たちが現在取り組んでいるのは、プレイヤーがパルクールを楽しめるような環境づくりです。

とりわけ『ビースト』では、マップの中央に位置する街に注力しています。

私たちは、前作と前々作から得たテクニックや知見を活かして、パルクール体験がより楽しく快適になるよう工夫しています。

──具体的には、どのような内容になっていますでしょうか。

ティモン氏:

たとえば、初代『Dying Light(ダイイングライト)』にはスラム街のようなマップがあり、カスケード構造(段階的な構造)を導入しています。

これは非常に滑らかなフローを持ち、パルクールの動きが心地よいものになります。建物がすべて同じ高さにあるわけではなく、丘や山の傾斜に沿って配置されているため、ジオメトリが階段状になっていて動きにダイナミズムが生まれます。

このようなテクニックを積み重ね、『ビースト』でのパルクールは非常に魅力的になっていると思います。マップ全体が常にパルクールに最適なわけではなく、開けた場所では逆に動きにくい場所もあるでしょう。だからこそ、マップ中央の街は「パルクールの楽園」になるように設計しています。

──そこまで細かく作っているとなると、マップはどのように監修しているのでしょう

ティモン氏:

私たちは、すべての接続ポイントをチェックしています。

「このジャンプはプレイヤーが届く距離なのか?」「走っているとき、ここへ行きたいと感じる場所はあるか?」といった観点から見ています。

私たちの目指すのは、プレイヤーが思いついたアクションに対して、ゲームが「イエス」という答えを持っていることです。「そこに行きたい?OK、行けるよ。試してごらん、きっと成功するから」と。

つまり、メカニクスに関してはこれまでに築き上げたものを磨き上げることを重要視しています。ジオメトリに関しては、これまでの経験と知識をすべて活かして最高のパルクール空間を作ることに集中しています。

最強の存在“ビースト”は『パックマン』から着想を得た

──次は、初代『ダイイングライト』の主人公であるカイルが再登場した点についてお聞きしたいと思います。まずストーリーについてなんですが、彼は「半分人間・半分ビースト」という状態で戦いますよね。このストーリー内容について、どのようにインスピレーションを得たのでしょうか。

ティモン氏:

私たちにとって、これは前作で始まった物語の続きなんです。

というのも、前作のエンディング時点で、彼は曖昧な状態にいました。「彼はまだ人間なのか? それともすでに獣なのか?」その問いに明確な答えはなく、そのテーマをさらに掘り下げたかったのです。

ゲーム内では、その数年間で彼に何が起こったのかが明かされるストーリーが展開されます。ですので、このアプローチをとった最初の理由は物語上の必然性、つまりナラティブなんです。

──なるほど、地続きのストーリーということですね。

ティモン氏:

一方で、新しい挑戦として試してみたかったという意図もありました。それはキャラクターにとってもそうですが、「復活(Revival)」という新しい方向性なんです。

通常のサバイバルゲームは、すべての存在がプレイヤーより強く、すべてがあなたを殺そうとしてくる脅威として君臨しますよね。でも私たちは、こう考えてみたんです。

「もし、スイッチを切り替えるように、プレイヤーが“最強の存在”になれる瞬間があったらどうだろう?」と。

──“最強の存在”ですか。

ティモン氏:

そうです。まずは、そのアイデアのプロトタイプを実装してみました。そうしたら、非常に満足感があることに気づいたんです。ゲームの大部分ではプレイヤーは敵から逃げていて、攻撃をガードし、なんとかして生き残ろうとしますよね。

でも、銃(武器)を手に入れるとそれを用いて“暴れ回る”ことができる。目の前のものをすべて破壊し、敵を片っ端から倒し、脅威や結果を気にすることなく行動できる。それってプレイヤーにとって、非常に強くて感情的な体験なんです。

一瞬でも「この世界の脅威なんて気にしない」って気持ちになれる。

この方向性のインスピレーションとして、『パックマン』がありました。

──『パックマン』ですか!?言われてみれば、確かに「アイテムを獲得したら無敵モードになって、幽霊(敵)を捕食」しますね

ティモン氏:

『パックマン』も、そういう構造ですよね。ゲームの大部分ではゴーストから逃げ続ける。でも、パワーを取ると一転してゴーストを食べられる“ビーストモード”になる。

私たちにとって、『パックマン』はある意味でサバイバルホラーゲームなんです(笑)。そういう発想を、今回のゲームデザインにも取り入れました。

──次に、プレイしていて思ったことなんですけど、本作は常に「次が気になる」ストーリーとして作られていたんですよね。初代の主人公が再登場する、ということで、本作でカイルの物語が完結するのかどうかお聞きしたいです。

ティモン氏:

詳しくは言えませんが、カイルは今後も登場する可能性が高いです。

──サブクエストなどで登場するNPCについてです。ひとりひとりのストーリーがかなり作り込んであるように感じられました。例えば、ゾンビに襲われそうになっている状況でも不仲により決別している親子ですとか。これらは何かにインスピレーションを受けたのですか?

ティモン氏:

クリエイティブな制作において、一つの特定のインスピレーションだけを挙げるのは非常に難しいです。 なぜなら、創作活動をしているときは、周囲のあらゆるものから影響を受けるからです。ですので、「このキャラクターはこの人や、この映画やゲームのあのキャラクターからインスパイアされた」とははっきり言えません。

ただ、私たちが強く意識したのは、『ビースト』に登場するキャラクターたちが興味深く、個性的で、好感を持てる存在であることです。そして、それぞれがゾンビ・アポカリプスの世界で冒険をする「リアルな人間」であると感じてもらいたかったのです。

そのために、私たちはキャラクターをひとりひとり「人間」として丁寧に扱いました。

キャラクターの創作に関しては、人生経験や映画、本、他のゲームなど、あらゆるものからインスピレーションを得ています。 だから、特定の何かをピンポイントで挙げるのは難しいんです。

ボス(キメラ)のデザインは日本の有名作品から着想を得た

──ゲームの内容としては、テスト版ではおもに次々と現れるボス敵(キメラ)を倒し、体液を採取して主人公を強化していく、という内容ですよね。このキメラは何種類ぐらい登場するのでしょうか。

ティモン氏:

キメラは12種類が登場します。

仰る通り、キメラはカイル・クレインのビーストモードの成長システムと連動して、プレイヤーはキメラを倒すことでスキルポイントを獲得し、ビーストモード時のスキルをアンロックしていく仕組みになっています。

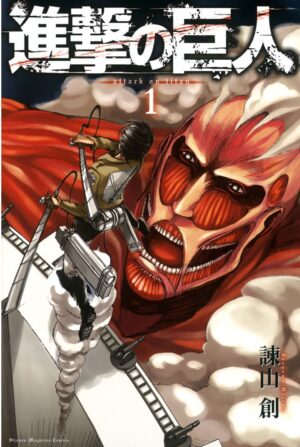

そして、日本の読者にとって特に興味深いかもしれない点としてひとつ言えることがあるのですが、これらキメラのビジュアルデザインの一部はアニメ『進撃の巨人』からインスピレーションを受けているということがあります。

──『進撃の巨人』ですか!

ティモン氏:

『進撃の巨人』に登場するような、筋肉がむき出しで皮膚のない巨人たち。

そういったビジュアルは、私たちが求めていた「恐ろしく」、「おぞましく」、「ボディホラー的」な表現に非常にマッチしていました。

私たちは、本当に怖くてグロテスクな存在を表現するために何かインパクトのあるビジュアルを探していたのですが、『進撃の巨人』はキメラの見た目を考える上で非常に良いインスピレーションの源となりました。

──キメラは12種類ということですが、登場するのはそれですべてでしょうか?

ティモン氏:

はい、そうです。

キメラは序盤では比較的簡単に見つけられるのですが、ゲームが進行するにつれてどんどん危険になり、見つけるのも難しくなっていきます。プレイヤーはそれらを発見して倒し、その力を手に入れるためにはある程度の努力をしなければならないように設計されています。

私たちが意識したのは、それぞれの戦闘がユニークであること、そして、しっかりと“違い”を感じられることでした。

各キメラとの戦いには複数のフェーズがあり、ゲームが進むにつれて彼らの行動パターンやビジュアルも変化していきます。これらの戦闘のすべてが、ゲームの終盤にある最終決戦へとつながるように設計されているのです。

──キメラを倒すごとに範囲攻撃やオブジェクトのぶん投げといった必殺技が増えていく感覚は、ワクワクしました。その要素は、ストーリーにも関わっているということですか?

ティモン氏:

そうですね。

はっきり言えるのは、ゲームのエンディング、つまり最後の戦いは非常に満足度の高いものになっているということです。私たちは実際にプレイテストを行い、プレイヤーに各ミッションや各ボス戦を個別に評価してもらったのですが、ゲームのフィナーレがすべての中で最も高い評価を得ています。

なので、プレイヤーがすべてのキメラを倒して準備を整えた状態で迎える最後の戦いは、本当に満足感のあるものになると私たちは自信を持っています。

──今後、キメラが追加される予定は?

ティモン氏:

あるかもしれませんが、今はゲーム発売後のことについてあまり多くは語っていません。

というのも、私たちにとって現在最も重要なのはゲームの発売そのものだからです。

ゲームがリリースされ、できれば成功を収めてから、その後のサポートについて話し始める予定です。私たちはプレイヤーのフィードバックに耳を傾けており、発売後に彼らがもっとも興味を持つものが何であるかを見極めたいと思っています。