補足:ノベルゲーム以前からサウンド/ビジュアルノベルの成立、「未来をセーブする」という“見えない発明”に至るまで

ここでは、「ノベルゲーム」というジャンルが存在しなかった時代のストーリーとゲームの関係から、サウンドノベルやビジュアルノベルの成立。

若きイシイ氏に大きな衝撃を与え、ゲームの原体験ともなった「ループ構造」の考察や、本文中で“見えない発明”として語られた「未来をセーブする」という仕組みが果たす役割に至るまでを、スライドも交えつつ振り返っていく。

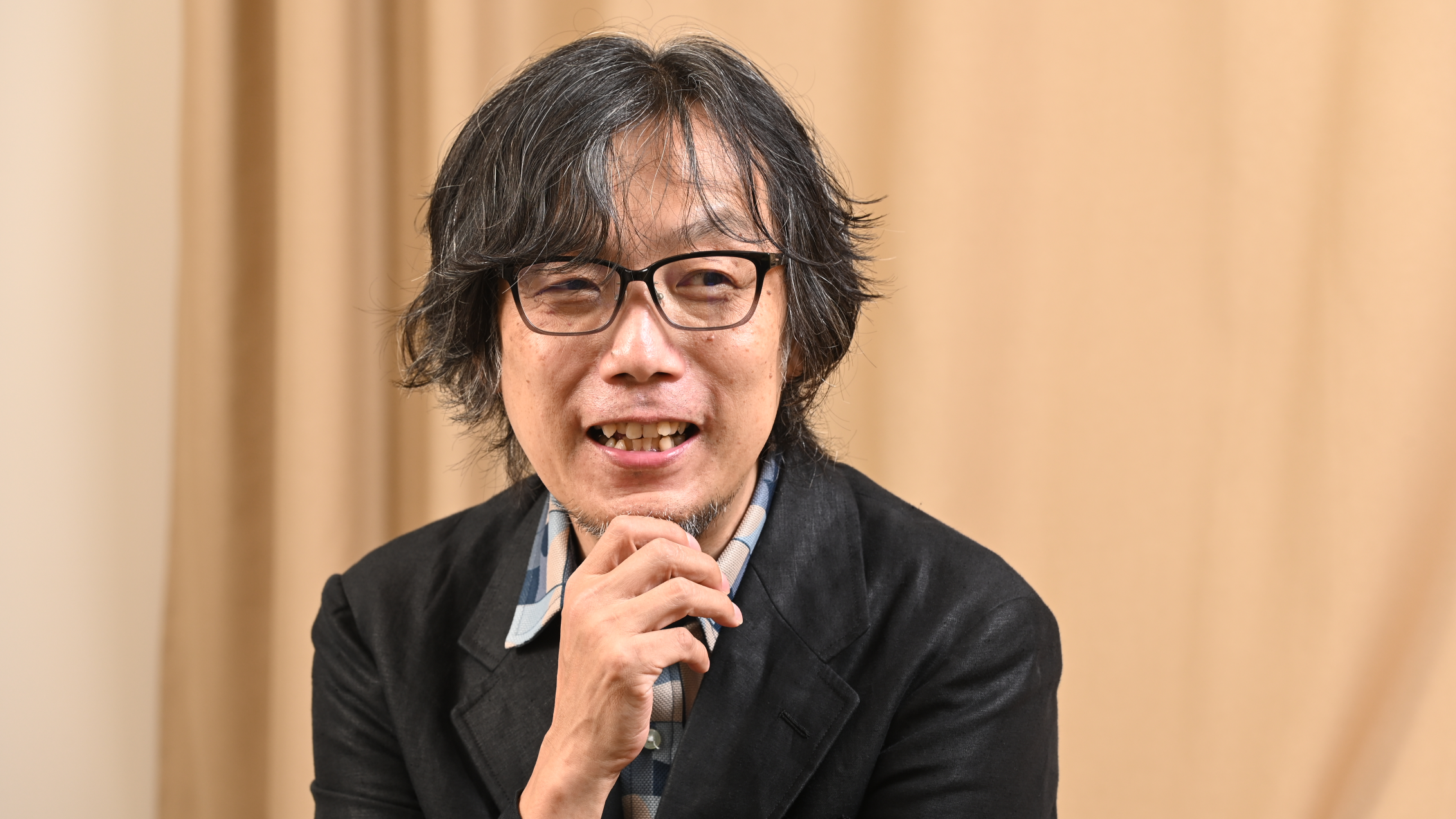

ノベルゲーム以前 『ドラゴンクエスト』に代表される、シナリオとゲームプレイの分離

ノベルゲームが存在しなかった頃に誕生した『ドラゴンクエスト』(以下、『ドラクエ』)などのRPGは、シナリオとゲームプレイが独立して存在している。

『ドラクエ』で言えば、「王様と話すパート」ではテキストによってシナリオが展開されるが、シナリオとシナリオのあいだは「敵と戦うパート」などのゲームプレイによって分離されている。

こういった構造を取り込んだノベルゲームも存在しており、たとえば『逆転裁判』などは依頼を受けるにあたってはシナリオが、証拠品などを集めるにあたってはゲームプレイが、それぞれ独立的に展開され、「裁判パート」においてシナリオとゲームプレイが合体する。

ノベルゲームの成立 ~『弟切草』と『かまいたちの夜』~

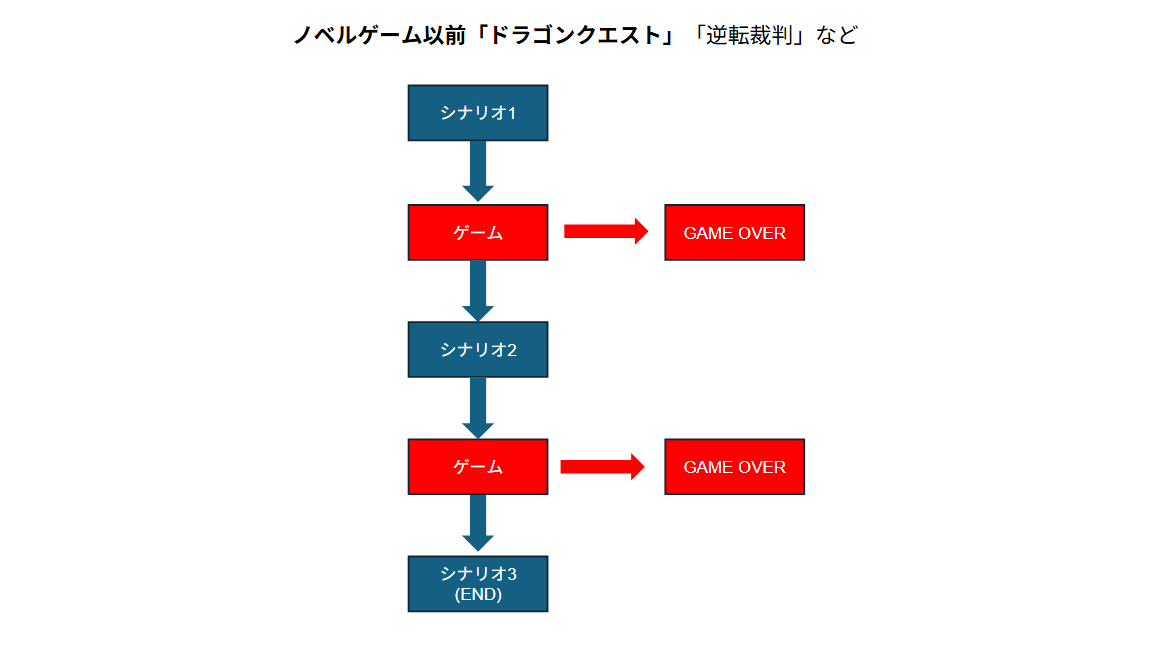

ノベルゲーム黎明期の代表作としては、『弟切草』や『かまいたちの夜』があげられる。いずれも後の世の作品に多大な影響を与えたタイトルであり、選択肢によってさまざまに変化する物語が人気を博した。

だが、プレイした方ならご存じのとおり、『弟切草』と『かまいたちの夜』は、構造的には大きな違いが存在する。

『弟切草』には大きな軸となるストーリーが複数存在し、道中の選択肢によってプレイヤーの体験する世界そのものが切り替わる。言うならば「いくつもの並行世界を放浪しながら物語を読み進めていく」のが『弟切草』だ。

一方で『かまいたちの夜』は選んだ選択肢とその結果によって、時にものごとの「原因」自体が選択肢に寄り添うよう変化し、ひとつの世界から別の世界へと「分岐」していく。

結果として、どちらのタイトルもプレイヤーへ提示されるものは「選択肢によって物語が大きく変化する」という体験だが、その内実には明確な違いが存在していることがわかる。

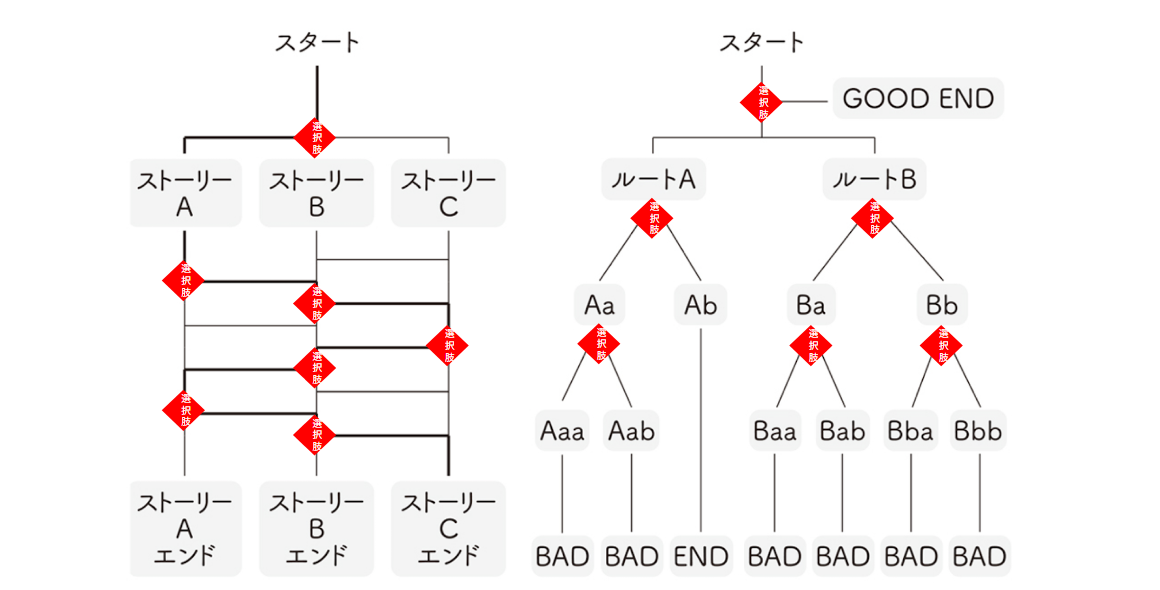

イシイ氏を魅了したループ構造と、その変化形としての『シュタインズゲート』

本文でイシイ氏が語っていたように、デジタルゲームのループ構造がもたらす体験は、映画やテレビドラマなどの映像媒体や、小説やゲームブックといった書籍媒体とは、決定的に異なっている。

そんなループ構造のゲームは、「選択肢によって分岐する物語を“縦に並べた”もの」と考えることができる。

一般的なノベルゲームでは選択肢によって複数の分岐が生じ、分岐先にしたがってそれぞれの物語が描かれ、結末を迎える。だが、ループ構造を持ったノベルゲームはそういった分岐を縦に並べ、繰り返しプレイヤーへと体験させることで、「繰り返す物語」と「その変化」の両方を強く意識づける。

たとえば、『ひぐらしのなく頃に』では「鬼隠し編」や「綿流し編」などの形で作品内に無数に存在するループの一端が提示され、プレイヤーはそれぞれのループを読み進めながら真のエンディングへと辿りつく。

『シュタインズゲート』もまた、意中の相手と親密になっていく体験を味わう、いわゆるギャルゲーの「キャラクタールート」を縦に配置し、複数のキャラクターと順番に親交を深めながらループの秘密へと迫っていくストーリー展開をおこなった。

「未来をセーブする」という“見えない発明” 『街』、そして『428』

このように、さまざまな構造・ギミックを用いて変化・発展してきたノベルゲームだが、とりわけイシイ氏が重要視するのは「未来をセーブする」という“見えない発明”である。

イシイ氏によれば、この発明こそが『428』という「物語とパズルが高度に融合した体験」の根幹を支えているという。

本文の「マルチサイト型」ADVの説明において、イシイ氏は「登場キャラクターがふたりのうちは『AでなければB』という消去法で判別されたが、登場キャラクターが3人以上になることでシステムに質的な変化が起き、シナリオを整理し因果関係を解き明かすこと自体に“パズル”としての目的が生まれた」と語っている。

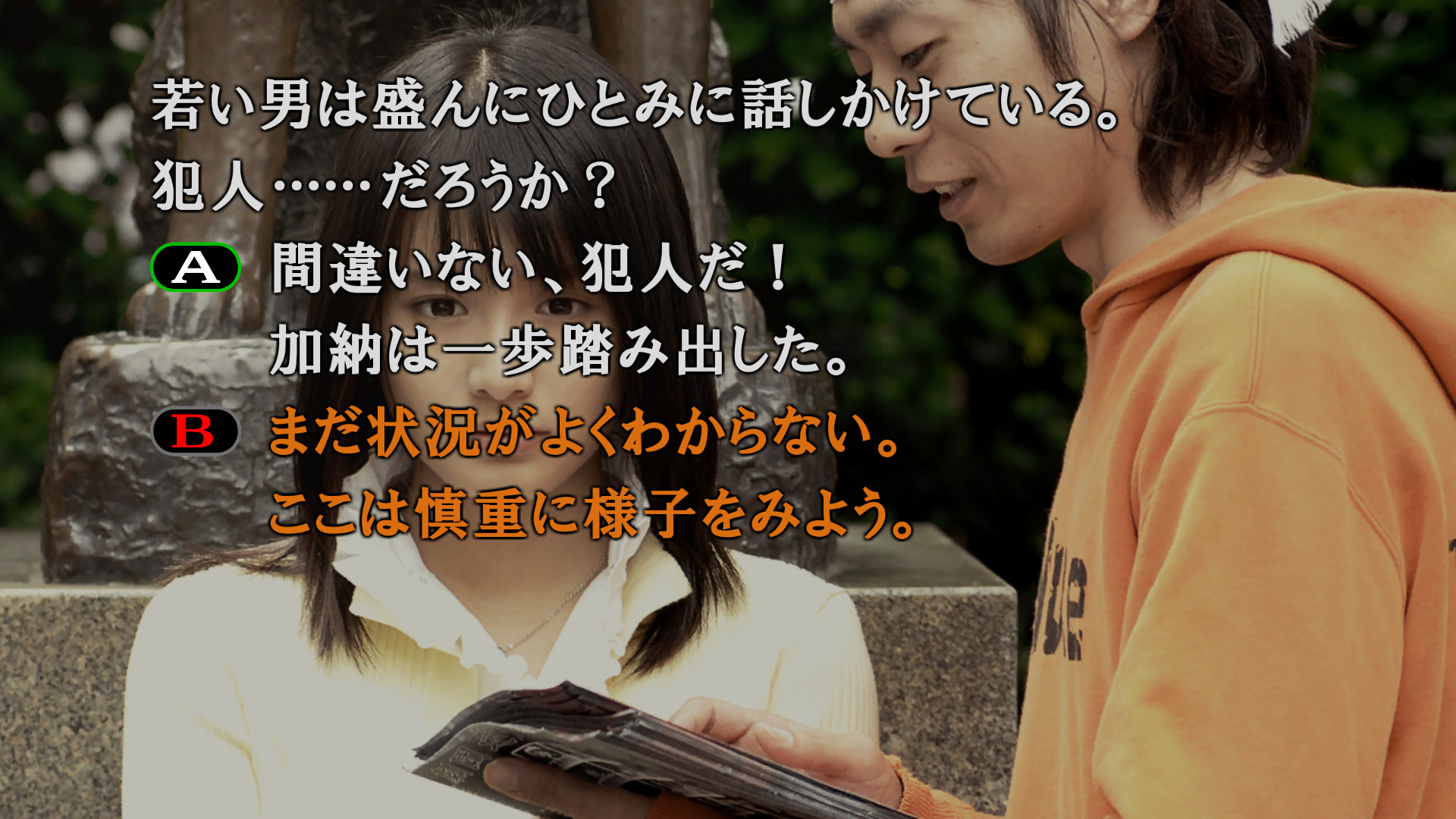

そんなマルチサイト型ADVのなかで、「未来をセーブする」という機能がどのような役割を果たしているのか? 一例として、3つのシナリオからなるマルチサイト型ADVの一場面を想像してみよう。

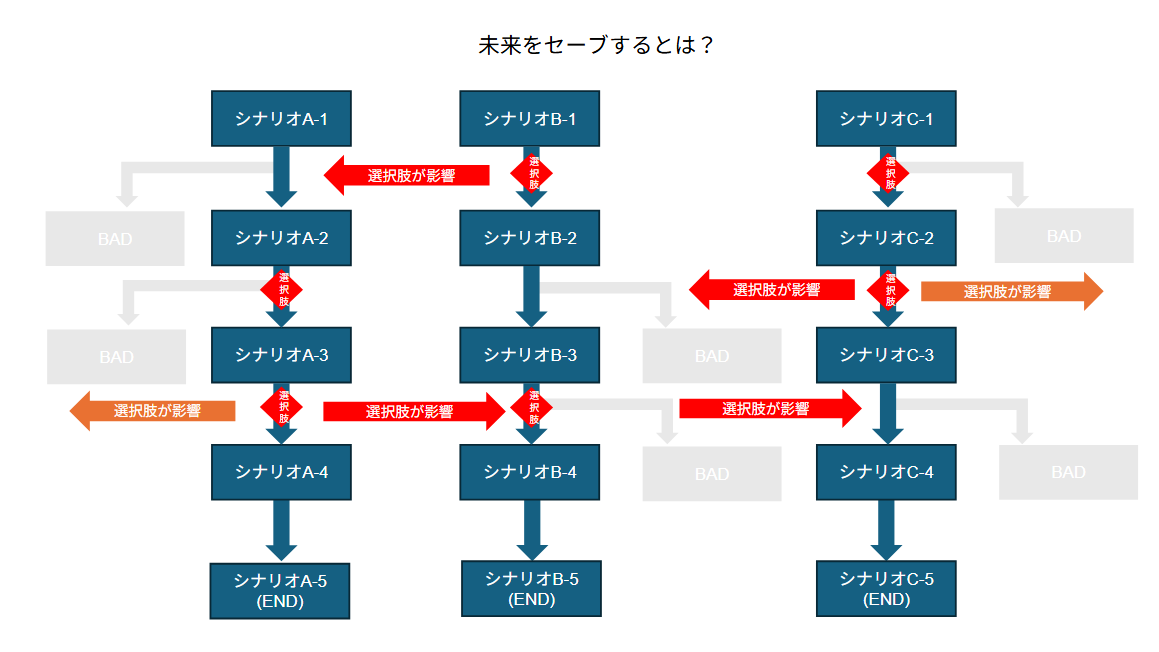

以下の図では、シナリオA/B/Cがそれぞれ相互に影響を与えながらエンディングに到達するまで、が図式化されている。

ここで注目して欲しいのは、シナリオB-1の選択肢がシナリオA-1に影響を与え、シナリオA-1に存在していたBAD ENDを回避している部分だ。

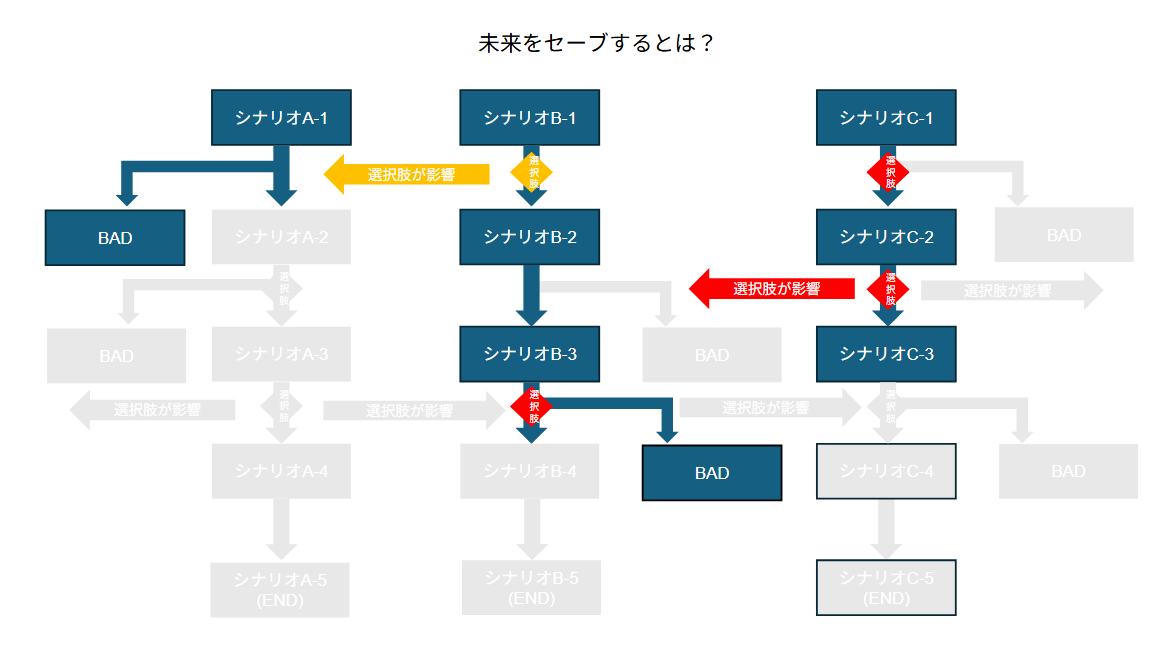

ためしに、シナリオB-1における選択肢を変更し、シナリオAを早期にBAD ENDへ到達させてみる。すると、シナリオB-3において、シナリオAが順調に進行していれば発生していたはずの影響が受けられず、シナリオBもBAD ENDになってしまった。

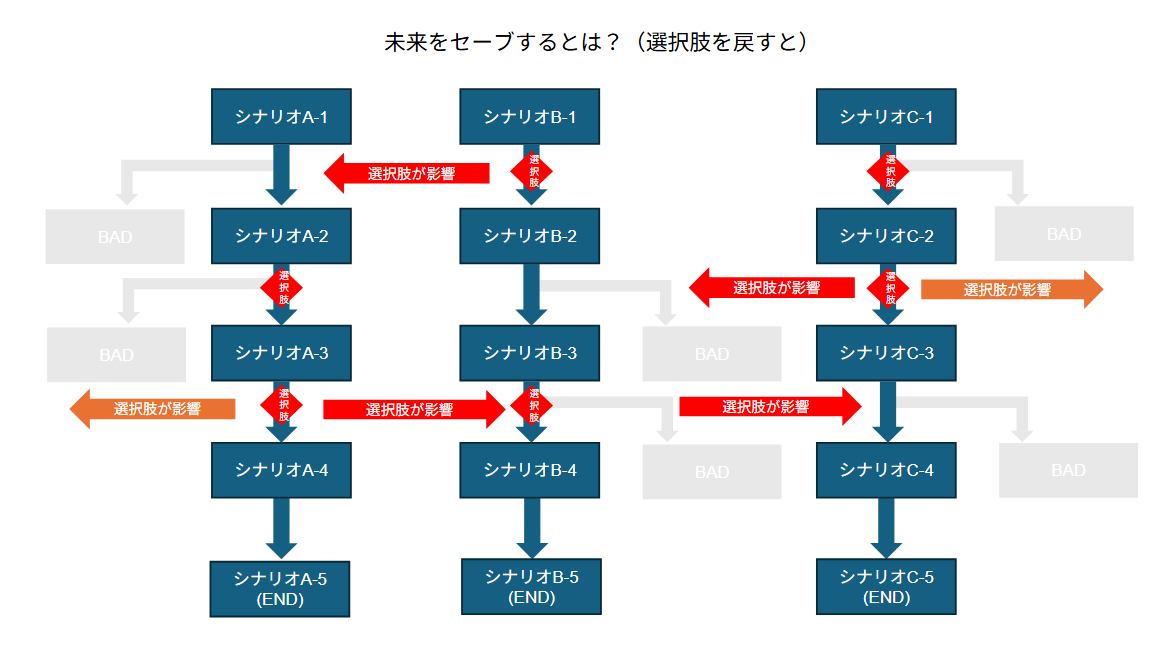

そこで、あらためてシナリオB-1の選択肢を選びなおし、シナリオAのBAD ENDを回避した。この時、もし未来がセーブされていなければ、プレイヤーはふたたびシナリオAをA-1からやりなおし、ほかのシナリオに与える選択肢も選びなおしながら、シナリオAをエンディングまで導かなければならない。

これが、本文において「未来はまだ何も確定していない」という考え方として紹介された構造だ。

一方で、一度選んだ未来の選択をグローバルフラグとして保持し続けることができれば、シナリオB-1の選択肢を適切なものへ戻した瞬間に、シナリオAの状態が復帰し、シナリオA-5までが「すでに選ばれた状態」としてプレイヤーに提示されることとなる。

これによって、プレイヤーは不毛なやりなおし作業に終始させられることなく、ゲーム体験を楽しむことができる。

また同時に、この発明は「確定した未来」という、いくつかのピースが組み合わさった小さなカタマリを用意することで、複雑なパズルであるマルチサイト型ADVを、人間が理解可能なレベルに留めてもいる。

それが、イシイ氏の言う「未来をセーブする」という発明と、その効能なのである。