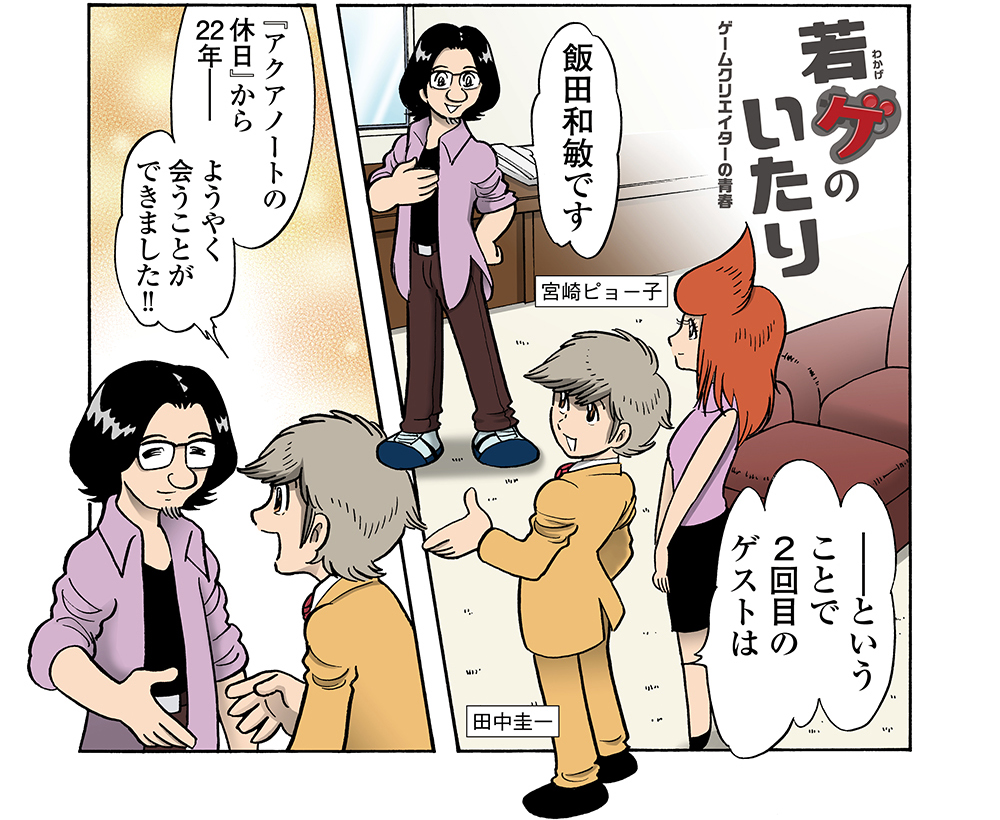

先月、田中圭一先生にぼくの“若ゲ”を取り上げてもらった。

このエピソードは、ぼくと飯野さんと田中先生の三者が20年という歳月を過ごした中で、接近したり並走したり離れたり、という交錯から成り立っていて、人の縁の妙を感じた。

【田中圭一連載】「今の異端が未来のスタンダードになる」亡き友・飯野賢治から飯田和敏が受け取ったバトン【若ゲのいたり:『アクアノートの休日』】

そして、1995年あたりのゲーム業界の一端が、マンガとして描かれ共有されたことに価値があった。ぼくを含め当事者たちは物事を忘れていく、あるいは都合のいいように歴史を捻じ曲げる事が出来る年齢に突入している。

なので、今と同時に“過去をがんばる”ということもこれからは必要なのではないかと思った。ノスタルジーに耽るのではなく、過去・現在・未来の3つの時間軸を意識しながら生きる感覚だ。

美術大学では油絵はそこそこに、ペイントソフトで絵を描きはじめる

今回は『アクアノートの休日』【※】に至る“プレ若ゲ”について記しておこう。

ぼくは美術大学で絵画を学ぶ学生だった。油絵を描こうとしていたが、なかなか描けなかった。それは当時の美術の世界の動向によるところが大きい。

「何を描くのかではなく、いかに描くのか」ということが盛んに言われていた。つまり、どのような技法、材料を使い、どのような支持体で作品を構成し展開していくのか、そのコンセプト自体がテーマとなるし、メッセージであるということだ。

当時、もっとも現代的なメディアはビデオで、油絵は、新画材リキテックス【※】が台頭してきたこともあり、遺物感が漂っていた。

※リキテックス

1955年に、ヘンリー・レビソンが開発した世界で最初の水性アクリル絵具。「liquid=液体」と「texture=質感」という言葉から「liquitex」と名付けられた。日本では、1968年に販売が開始。

ぼくは祖父が画家だったこともあり、絵画への憧憬はずっと持ち続けていたのだが、その気持ちだけでやっていける時代ではなかった。

何も考えず迂闊に絵を描いて提出すると、前述したレベルでの議論が延々と続き、問い詰められる(それはそれでおもしろくもあった)。本当に絵がうまい人たちはイラストレーションやデザイン分野で活躍するようになっていく。

ある日、雑誌「美術手帖」【※1】でメディアアーティストのインゴ・ギュンター【※2】による地球儀のインスタレーション【※3】作品とゲーム『シムアース』【※4】を絡めて紹介する記事を読んだ。

(画像はAmazonより)

※1 美術手帖

1948年に美術出版社が創刊した月刊誌。アートの現在の動向を紹介する、日本を代表する美術雑誌。

※2 インゴ・ギュンター

1957年、ドイツ生まれのメディアアーティスト。彼は1986年から「ワールド・プロセッサー」という作品群を制作している。これは中に電球の入った直径30センチほどの地球儀を素材として、そのひとつひとつに地球上で起きている様々な問題や現象を表現するというもの。テーマは、環境、政治、経済、軍事など、物理的、地理的、社会的なあらゆる範囲におよび、それぞれの地球儀には「オゾンホール」「熱帯雨林の減少」「100カ国語の地球」「TVの普及率」「現在紛争が起こっている地域」「ヴィトゲンシュタインの世界」など、抽象的な概念を表したタイトルがつけられている。

※3 インスタレーション

1970年代以降に一般化した、現代美術における表現手法・ジャンルのひとつ。 ある特定の室内や屋外などにオブジェや装置を置き、作家の意向に沿って空間を構成し変化・異化させ、場所や空間全体を作品として体験させる芸術。

「ゲームの表現の幅、なんでもあり感はかなりヤバイよ」という内容だった。後に『パラッパラッパー』を作る伊藤ガビンさん【※】による記事だった。

※伊藤ガビン

1963年生まれの編集者、ゲームデザイナー。『パラッパラッパー』(1996年)、『ウンジャマ・ラミー』(1999年)、『動物番長』(2002年)のシナリオを手がけた(『動物番長』ではゲームデザインも担当)。もともとはアスキーのパソコンホビー誌『ログイン』のライター・編集者で、現在は、マンガを語りたい人たちのキッカケ作りをお手伝いするサイト「マンバ通信」編集長などを務める。

スーパーファミコンが発売される時期でもあり、「回転・縮小・拡大」の売り文句がゲーム雑誌に踊っていた。

これはファミコンのスプライト機能【※】の表現が向上することを意味したテクニカルな文言だったけれど、ぼくはそれを現代美術のタームとして捉えワクワクしていた。そうかー、さまざまな物事が回転し縮小し拡大するのかー、すげー、すげー、って感じ。

(画像はWikipediaより)

大学に大量のコンピューターが導入された。で、油絵はほどほどにして、ペイントソフトを使って絵を描き始めた。

キャンバスサイズの制限がないこと、まっすぐな線や正確な円が描けること、絵の具が乾くのを待つという工程がまったくないことなどに驚き、すぐに夢中になった。

まだ、一般的にはコンピューターと絵画表現は別の領域にあったのだが、ぼくは10歳の時に『スペースインベーダー』ブームの洗礼を受けていたこともあり、絵筆を変えることに違和感はなかった。

セミナーで与えられた宮本茂さんからの大きな宿題

同じ頃、任天堂と電通がゲーム開発のセミナー【※】を開催していた。

※任天堂・電通ゲームセミナー

1990年から3年間に渡って実施された、受講料無料のゲームセミナー。初年度と2年目は東京・神田の任天堂東京支店にて行われ、3年目は東京に加えて大阪の任天堂大阪支店でも実施された。受講希望者は、「TVゲームについて思うこと」というレポートを400字程度で提出し、合格者が「入門セミナー」を受講することができた(倍率約10倍)。入門セミナーは、3月に東京電通本社で基本的な知識を学ぶ1日間。その参加者の中から小論文や面接を経た20~40名が、5月から約10カ月間「アドバンスセミナー」を受講する資格を得る。「アドバンスセミナー」は、前半がプログラム、デザイン、サウンド作りなどの講義で、後半は実際のゲーム制作となる。

ゲーム開発の機材が1組1000万円もした時代だし、開発のノウハウが社外に出ることはまずありえなかった。しかも、現場に直接携わっている方々から約1年間にわたって指導を受けることが出来るという豪華なカリキュラムだった。

講師陣には憧れのゲームクリエイター宮本茂さん【※】の名も連なっていた。もちろん受講希望者は多く、倍率も高かったのだが、ぼくは2期目のセミナーに参加することが出来た。

(Photo by Getty Images)

ここでぼくはゲーム制作に取り組むようになる決定的な出来事があった。ゲーム企画をプレゼンテーションし、宮本さんを含む講師から講評を受ける回でのことだ。

ぼくはドラキュラを題材にした企画を発表した。

100年に一夜だけ蘇る吸血鬼、コウモリを斥候として情報収集し、100年後の復活のためにターゲットを絞り込み、効率よく吸血するという、少しだけエロティックな含みを持たせたワンナイトアクションゲームだ。

話としてはそこそこウケた。企画に添えたイラストも好評だった。おそるおそる宮本さんの表情を伺い見ると、他の講師とは全く異なる表情をしていた。宮本さんにウケなかったらアウトだ。緊張しながら発言を待った。

「これはアクションとして“吸う”のがポイントですよね。ファミコンのコントローラーってボタンを“押す”わけで、操作の体感として根本的にズレてる。ここに対して何か考えがありますか?」というコメントだった。

決して否定的なものではなく宮本さんの純粋な質問だったのだが、ぼくは考えが及んでいなかった。クリティカルな一撃だった。

つまり、ぼくはゲームの企画というものを履き違えていたのだ。ネタがどれほど愉快なものであったとしても、それはウワモノであり、肝はインタラクションにある。これがきちんと練りこまれていなければ、ゲーム企画は成立しない。

このセミナーでぼくは具体的な成果を残すことが出来なかったが、ゲーム制作の凄みと奥深さを垣間見た。そして、宮本茂さんからの大きな宿題に、いつか応えたいという目標を持った。

『アクアノートの休日』の源泉のひとつマーク・ロスコの作品

これら列挙した出来事は、『アクアノートの休日』にたどり着く5年ほど前のこと。ゲームの世界に引き寄せられたいくつかの契機はほぼ同時に起こっていた。

文章で整理すると、コース料理のようにメインへと誘導されている感じがあるが、それはそのように書いているだけで、現実はもっと混乱している。

そして、ゲームとは関係ないと思い込んで記憶にない、意識化出来ていないことの方が、「その後」に大きな影響を与えているような気もする。“過去をがんばる”というのは、それを発掘していくことだ。

ずっとマーク・ロスコ【※】という画家の作品に惹かれてきた。

(Photo by Getty Images)

ロスコが大成したのは1950年代。ポップアートの登場により、絵画の世界が一気に様変わりする直前の時期だ。印象派から抽象画へと発展してきた平面絵画、その到達点がロスコの作風だ。

一見すると図像は何も描かれていない。絵の具が何層にもわたってキャンバスに塗りこまれている。しばらく観続けていると筆跡や色ムラが現れて絵が動き出す。調子があわないと何も起こらないこともある。瞑想的な体験を促す作品だ。

(イラスト:納口龍司)

1990年、千葉県佐倉市に川村記念美術館【※】がオープンした。この美術館の中心的なコレクションが、マーク・ロスコの作品群だった。

※川村記念美術館

DIC(創業時は「川村インキ製造所」)の創業者・川村喜十郎をはじめとする川村家3代の収集品を公開するため、1990年(平成2年)に開館した美術館。近現代美術のコレクションとしては、日本でも有数の規模を持ち、マーク・ロスコがニューヨーク・シーグラム・ビルディング内にあるフォーシーズンズ・レストランのために描いた7点の作品のみを展示した「ロスコ・ルーム」がある。2011年4月1日から「DIC川村記念美術館」という名称になった。

ロスコ作品だけで構成される展示室があり、鑑賞環境としては最高だ。ぼくは大学を卒業し千葉に住むようになってから、よく通っていた。しだいに、ロスコの部屋で感じる静寂さのなかに存在するうねりをなんとかゲームにすることが出来ないか、ということを茫漠と考えるようになっていた。

こうした思いが、時間をかけて『アクアノートの休日』の原型に発展していくことになる。あたりまえだけど、当時のぼくはそれを知らない。ロスコの部屋は、ストレスから逃げる場所だった。

【後編はこちら】

【飯田和敏連載:「アクアノートの休日」制作秘話】畏れつつ請けた週刊少年マガジン、そしてロードス島戦記などの仕事が僕に与えた影響…「小さく作って豊かに見せる」