チキショ~~~~~~!!!!

と、高らかに叫びたくなるような、熱中の後に訪れる死。

その「散り際」が美しいほど、あるいは面白いほど、その記憶は強くプレイヤーの記憶に刻まれ、唯一無二の体験となる。

『SYNDUALITY Echo of Ada』は、そんなふうに散ったときに思わず叫びたくなって、「聞いてくれよ、こんな死に方をしたんだ!」と友人に自慢したくなる……そんな作品に仕上がっている。

本作は、バンダイナムコグループによるメディアミックス型のSFプロジェクト『SYNDUALITY』のゲームだ。

新規IPを題材にしていることはもちろん、ジャンルに関しては『Escape from Tarkov』をはじめとするハードコアなエクストラクション【※】シューターで、クレイドルコフィンと呼ばれるメカに乗り戦う‟ロボゲー”となっている。

※エクストラクション(Extraction)

PvEvP(Player vs. Enemy vs. Player)、つまり対人要素に加えモンスターなど共通の敵が存在し、フィールドやダンジョンを探索しながらリソースを収集、生存して戦利品を持ち帰り、装備やキャラを強化してまた次の冒険に繰り出す……というサイクルを楽しむゲームジャンル。日本語では「脱出」と訳されることが多い。この手のジャンルの代表的な作品としては『Escape from Tarkov』や『Dark and Darker』などが挙げられる。

さらに、チームゲーが人気を博す昨今だが、プレイヤーの行動や好みを学習するAI・メイガスと共にソロで戦う形式を採用。

昨今の大規模な国産ゲームにおいては、なかなかチャレンジ精神に満ちた作品だと言えるのではないだろうか。

そうなれば、なぜ本作のようにソリッドな作品が誕生したのかが、非常に気になるところ。

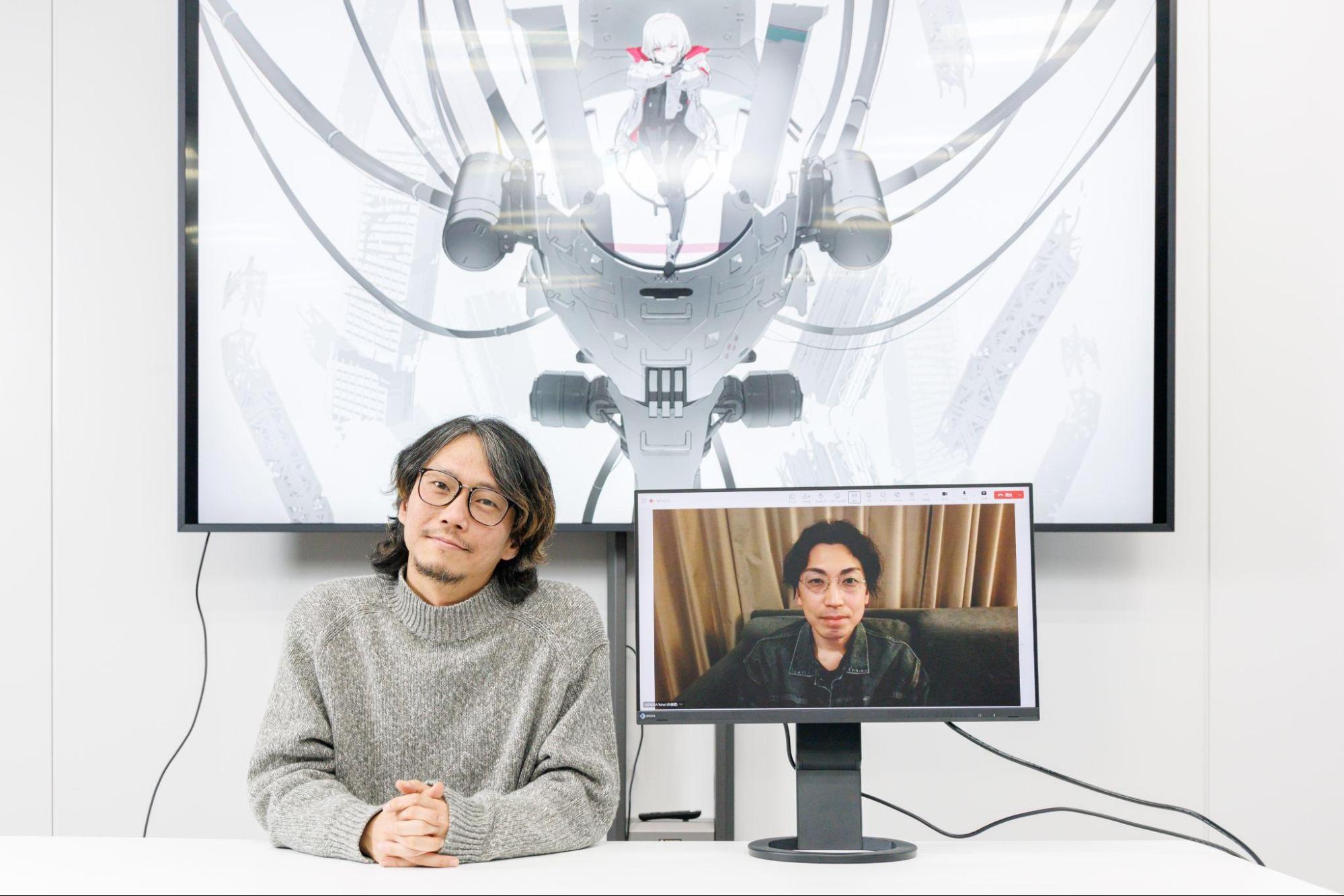

このたび、『SAO』の家庭用ゲーム機向け作品を手掛け『SYNDUALITY』プロジェクトのプロデューサーを務めた二見鷹介氏、そして『TOKYO JUNGLE』や『SHORT PEACE 月極蘭子のいちばん長い日』を手掛け、本作ではディレクターを務めた片岡陽平氏にインタビューをする機会を得た。

『SYNDUALITY Echo of Ada』が誕生した経緯や、トガッた仕様を採用する理由、そして開発陣が影響を受けた作品などに関心がある方は、ぜひ本記事を楽しんで頂ければ幸いだ。

※この記事は『SYNDUALITY Echo of Ada』の魅力をもっと知ってもらいたいバンダイナムコエンターテインメントさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

『鉄騎』から引き継いだ死に際の美学

──私は、死に方を人に自慢したくなるゲームは名作だと思っていて、本作はまさに「こんな死に方したんだよ。聞いてくれよ!」と言いたくなる作品だと思うんです。

メディア向け体験会に参加させて頂いた時には、最強装備の状態で出撃し、脱出直前に他社メディアの方に撃破され、そのことを伝えたい思いが記事を書くモチベーションになりました。

片岡陽平氏(以下、片岡氏):

おっしゃっていただいた「散り際の美学」には、僕も大賛成というか、大好物です。

というのも、僕がコフィンから脱出してメイガスを守る「ベイルアウト」のシステムを作ったルーツには『鉄騎』というゲームでの忘れられない体験があります。

『鉄騎』は本作のように重厚なメカに乗って戦う作品ですが、倒される前に専用コントローラーの「脱出ボタン」を押さないと、セーブデータが消えてしまうんです。そしてオンラインに対応した『鉄騎大戦』のオンライン版では、アカウントまで抹消されてしまう。もうとにかく脱出して生きて帰る事が大事なゲームになっているんです。

ただし、本当に極まれに、コックピットを弾丸が貫通してしまうと、脱出時間の猶予もなく即死してしまいます。

僕がある時遊んでいたとき、弾丸が当たった瞬間に目の前のモニターに血がバーっと広がって、何が起きた分からないまま、即死しました。

それでアカウントが消えて、それまでの進捗からユーザーネームまでも消えてしまう。それを体験して「このゲーム、マジでカッケー。」と。

もはや現実と虚構の境界線が凄く曖昧になっていて、だからこそ熱中できる。それが記憶に焼き付いているので、そういったエッセンスを本作にも反映させたいと考えました。

──『SYNDUALITY Echo of Ada』(以下、SYNDUALITY)ではアカウントは消えないものの、似たような体験ができると。

片岡氏:

いろいろな散り際があり、それがドラマや思い出になってくれる。僕としては、それを一番大事にしています。

それを求めていくうえで、いろいろな調整を行いました。僕は途中からこのプロジェクトに参加したのですが、当初はわりと『Apex Legends』くらいのバトルスピードだったんです。

──現在の重みがある操作性からすると、かなりプレイフィールが違いそうですね。

片岡氏:

そうですね。結果として、プレイヤーのスキルが無いと敵を仕留められない設計になっていました。

ただ、「クレイドルコフィンって、ロボットというよりメカ、重機だよね」というイメージが僕の中にあったことと、初心者がソロでも遊んでも楽しめるオンラインシューターにしたいというプロデュースサイドからの要望があったので、バトルスピードを落として重厚感を出していく形にしました。結果として重厚感のあるリアリティとメイガスの発話を聞きながら立ち回る遊びが合致していって、今のスタイルが確立しています。

その際に参考にしたのは、やはり『鉄騎』を死ぬほど遊んだ経験です。

──ちなみに、片岡さんは今でも『鉄騎』の専用コントローラーをお持ちでいらっしゃるんでしょうか。

片岡氏:

もちろん、まだ持っています。

──じつは私は結婚をするときに手放してしまって……。いまではメチャメチャ後悔しています。

片岡氏:

いや、そんなことしたらダメですよ。僕はそんなことをしたら一生後悔すると分かってます。だから今も大事に大事に取っておいていますよ。

──かさばりませんか。

片岡氏:

かさばらないですよ。専用コントローラーを3つに分けてしまえば、ダンボールひと箱分くらいにはなりますよね。ダンボール一個分くらいの置き場所は、どんな家にもあるでしょう。

捨ててはいけません、大事なものは。

一同:

(笑)。

──失礼いたしました。

ちなみに、本作をマウスとキーボードでプレイすると、普段はWASDキーで操縦をするのに、ベイルアウトは数字の123キーの同時押しをする必要があります。つまりは、普段は一切指を配置していないキーをいきなり使用しないといけません。

そういった「表現としての意義がある仕様」などから『鉄騎』のDNAを感じました。

片岡氏:

『鉄騎』の専用コントローラーには脱出ボタンがついていて、蓋を開けないと押せないんです。

その開け方にも作法がありまして、素早く開けるには親指を蓋の下からすり抜けるように擦り、ボタンを入力しないといけないんです。パチンと開けてたら間に合いませんし、なんなら蓋をずっと開けていれば良いのですが、それはちょっとダサい。

二見鷹介氏(以下、二見氏):

ロールプレイ的な意味で、ですよね。

片岡氏:

そうです。少し話がそれましたが、そういった『鉄騎』の強烈な思い出もあり、ベイルアウトのボタン配置は‟あえて”普段は使わないキーに設定しています。

ただ、こういったことを言うと、やはり「作ってる人の頭がおかしいと思われるんじゃないか」と、ヒヨっている自分もいますね。

開発中にもとくに若いスタッフの方などからは、メイガスが行方不明になること、ベイルアウトなどは、「ゲーム的に無駄過ぎる要素でストレスにしかならない」と反対されました。

──プレイヤーにとってストレス要素となるのはたしかに事実でしょうけど、それが面白さや手応えにもつながりますし、難しいところですよね。

片岡氏:

確かに合理性はないんです。でも、少し心に棘が残る、傷つけるような表現の質感を、僕は大事にしたかったんです。

だから、そういった議題が挙がるたびに、納得してもらえるように努めました。

──とはいえ、昨今ではインディーのゲームが手軽に楽しめるようになった時代でもあります。合理性だけでは測れない作家性を楽しんでくれるプレイヤーさんは、決して少なくないと思います。

片岡氏:

そうですね。とはいえ、アニメ『SYNDUALITY』から来た人たちにとっては、ちょっと訳が分からないものになっているかもしれないです。そこは流石に悩みましたね。

──たしかに、アニメはかなりキャッチ―な作風で、作風においてはかなりゲームとは異なる印象でした。

二見氏:

『SYNDUALITY』はメディアミックスのプロジェクトで、どれも違う作品として作っているんです。

当然ゲームがちょっと苦手な方もいるだろうし、文字が読みづらいから小説が苦手な人もいる。なので僕としては、それぞれ好きなものを楽しんで頂ければ問題ないかなと考えていますね。

片岡氏の手腕、二見氏の覚悟と情熱がつないだ『SYNDUALITY』の命

──改めまして、どのような経緯で企画が始まったのかをお聞かせください。

二見氏:

まず前提として、片岡さんはこの2年半でジョインして頂きまして。 企画の方はそれ以前にもプリプロだったり、テスト版の開発は進んでいました。

いっぽうで、かなり作品としてバラついていて、開発が難航していたんです。そこで片岡さんにまとめて頂き、ゲームが完成したかたちですね。

そのような制約がある中で、“片岡さん節”を見つけていただきました。

──ちなみに、二見さんと片岡さんは以前から面識がありましたか。

二見氏:

もちろん片岡さんが『SHORT PEACE 月極蘭子のいちばん長い日』や『TOKYO JUNGLE』を作っていたのは知っていましたが、お会いしたのはこれが初めてです。こういう形でお仕事をしていくことは、あまり想像していませんでした。

──では、どういった経緯で片岡さんがディレクターを務めることになったのでしょうか。

二見氏:

もともとは、開発会社のゲームスタジオさんのディレクターと一緒に作っていたのですが、トライエースの社長の五反田さんが「困っているんだったら良い子いるよ」と、片岡さんを紹介してくれました。

──まさかのトライエースさん。

二見氏:

そうです。今ゲームスタジオさんって、エヌジェイホールディングスさんのグループにいらっしゃって。同じグループにトライエースさんがいて、それぞれが情報交換をできる体制があるんです。

そこで『SYNDUALITY』ほどの大きなプロジェクトのディレクターを出来る人はいないかね、という相談をして、片岡さんの名前を挙げていただいたそうです。

──片岡さんとしては、どういった経緯で依頼を受けたのでしょうか。

片岡氏:

僕がこのプロジェクトのディレクターになったのは、2022年の3月ごろなんです。2021年の年末ごろに、「ちょっと困っているプロジェクトがある」というお話を受けました。

そこで、企画のコンセプトやその時点での成果物を見せてもらったんです。

その段階では、世界設定やストーリーモードのシナリオ、エクストラクションシューターというジャンルなどは決まっていたものの、ゲームを設計に落とし込めていませんでした。僕からすると、ほとんどゲームができていませんでした。

そこで、開発の経過や打合せの内容を聞いているだけの期間が3か月ほどありました。その期間を通じて「このプロジェクトを立て直せるか」を判断したかたちです。

──発売時期の延期などがありましたが、そういった事情もあったとは。

片岡氏:

プロジェクトとしては行き詰まっていたものの、二見さんや現場のスタッフたちは全然諦めていなくて。

その熱意が伝わってきたので「時間かかるかもしれないけど、この人たちとだったらちゃんと面白いものにできるかな」と思い、ディレクターをお受けすることにしました。

──この規模のゲームのディレクターをやることについては、どのような思いでしたか。

片岡氏:

正直に言えば、「とんでもないプロジェクトだな」という印象でした(笑)。

最初は、半年くらいで全てマスターアップさせて欲しいという依頼だったので「それは無理です。」と断りました。

でも「やっぱりどうにもならないから、まず入って、ちょっと状況を確認するだけでもお願いできないか」というお話を受けたので、プロジェクトに参加したという事情もあります。

普通だったら受けられないような依頼だったと思うんですけど、二見さんを始め、開発スタッフにも、まだ情熱を持っている人たちがいた。だからこそ「やってみようかな」と思えましたし、今があると思います。

──ちなみに、片岡さんが参加してからは、どういった要素から改善を進めていったのでしょうか。

片岡氏:

まずスタッフを再編させて貰って、それまで作っていたゲームをほぼゼロに戻しました。

無かったことにしたわけではないのですが、実際に製品版に使われているのは、クレイドルコフィンやメイガスなどのモデルくらいだと思います。あとはほとんどイチから作りました。

厳しい言い方かもしれませんが、風呂敷が広がりすぎて、いろんな要素が取っ散らかっていたんです。

やはりいろんな人のやりたいこと、やりたい思い自体は尊いと感じます。ですが、点と点があるだけで、線になっていなかった。

正式にお引き受けしてから5か月くらいでプロトタイプを作りまして。そのプロトタイプを元に、SIEのState of Playで公開された映像を作りましたね。

──State of Playの映像が、5か月で作ったプロトタイプだったとは驚きです。

片岡氏:

つまり、5か月で作ったプロトタイプの時点で、今のゲームサイクルやシステムはほとんど作っていました。

逆に言えば、「半年でスタートできる内容」という制約の下で開発を行っています。そのプロトタイプをプレゼン材料に使って、協力してくれる人を少しずつ二見さんが増やしてくれて、今の規模やスケジュールが実現できました。

二見氏:

そうですね。当時はコロナ禍で、けっこう打合せもオンラインが多く、結果として僕も現場とのコミュ二ケーションがあまり上手くいってなかったんです。

コロナの中で「蓋を開けたら違うものが出来ている」こともありました。

──なるほど。

二見氏:

僕はもともと『機動警察パトレイバー』が好きで、せっかくメディアミックス企画ができるなら、好きな作品を目指してチャレンジしたいという思いがあったんです。

だから夢を追いつつ、片岡さんが入ってくれるまでは心が壊れそうになりながら取り組んでいましたね。本当に片岡さんが入るまでは4~5回くらい「辞めようかな」と思ったこともあって、アニメチームに土下座して全部辞めるか、と思った日もありました。

よく「ようやく出せましたね」という話になるのですが、やはり新規タイトルであるからこそ、本当にいろいろなことがありました。

──まさに片岡さんが参加したこと、二見さんが諦めなかったことで『SYNDUALITY』のゲームが発売するに至ったと。

片岡氏:

そうですね。やっぱり、二見さんの情熱に押されたところはあると思います。

というのも、二見さんが「メチャクチャ面白いプロデューサーだな」って思ったタイミングがあったんです。

先ほどお話にあったように、本作はプロジェクトが難航した末にようやくプロトタイプが完成しました。そこで我々としては「形になりそうだ」と感じていても、それだけでは会社としてプロジェクトを続けるという判断は下されていませんでした。

そこで二見さんが何をしたかと言うと、プロトタイプが完成した段階で、とあることをしてプロジェクトを無理やり存続させたんです(笑)

それをやったときに「この人スゲェな」といいますか、僕の好きなプロデューサーだと思いました。

──凄まじいエピソードですね(笑)

片岡氏:

僕がよく二見さんに言ってることとして「良いプロデューサーは、やはりお金を持ってきてくれる人だ」ということがあります。

でもそれ以上に、携わっているプロジェクトに存続の危機が訪れた時に、自分の立場やリスクを顧みずに戦ってくれるか否かが大事なんです。

二見さんはこのプロジェクトに自分の進退を賭けていた。自分がどうなっても良いから、このプロジェクトはどうにかやり遂げるんだっていう覚悟があった。要所要所でそういった姿勢をすごく目にしたので、僕もここまで頑張れたなって思っています。

──もちろん企業として堂々と語ることは難しいエピソードかもしれませんが、なぜ本作のようなチャレンジブルな作品が誕生したのか、その理由が窺えた気がします。