AIがプレイヤーに寄り添うということ

──今作はメディアミックスのプロジェクトですが、やはり真ん中にあるのはゲームという認識なのでしょうか。

二見氏:

作り方としては今回『SYNDUALITY』というプロジェクトそのものを作ってから、アニメとゲームを作っていくようなかたちでした。骨子としては根本にある「AIと人のすれ違い」というテーマで、それぞれ作風は違うものの、同一のテーマを描いています。

ゲームに関しては、そのテーマをもとに「どういうゲーム性にしていくべきか」「どういう形で遊ばせていくのか」を片岡さんにお話させて頂き、2年半の期間でゲームデザインを整えていただきまいた。

プロジェクトとして僕が最初にやっていたことは、世界観とシナリオの作成ですね。メイガスやコフィンが存在すること、この世界に起きた出来事をプロジェクトの初期に作らせて頂きました。

あとはゲームを作る前にパイロット版の映像も制作していて、その際にデザインを上げて頂いたメイガスのイメージで制作を進めていきました。

──予め共有したイメージや設定を元に、各コンテンツを制作していくと。

二見氏:

僕が良く使う言葉なのですが、『SYNDUALITY』プロジェクト自体は“クラウド型原作”として制作しているんです。

原案に関しては僕が担当しましたが、デザインに関してはキャラクターデザインをnecoさんが、メカデザインは形部一平さんが担当しています。シナリオは波多野大さん、SF考証は高島雄哉さんが担当し、それぞれが自身の要素に責任を持つかたちで制作を行うんです。

これによって「僕がアニメの制作に口出しするのは難しいから、代わりにnecoさんや形部さんが意見を出す」みたいなこともできますし、プロデューサーがダメな提案をしても皆でフォローアップをすることができます。

なにより、お互いに意見を出しやすい雰囲気が作れましたね。

──「AIと人のすれ違い」というテーマをもう少し深堀りさせて頂きたいと思います。そもそもこのテーマは、どういった経緯で生まれたのでしょうか。

二見氏:

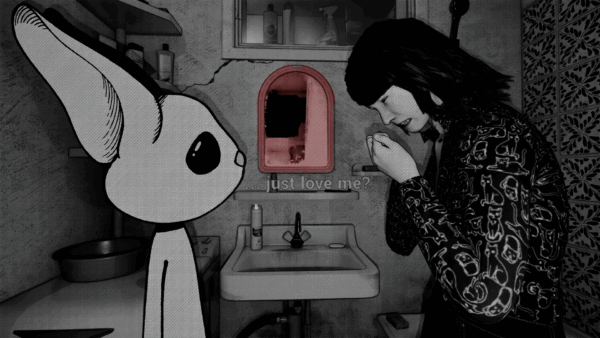

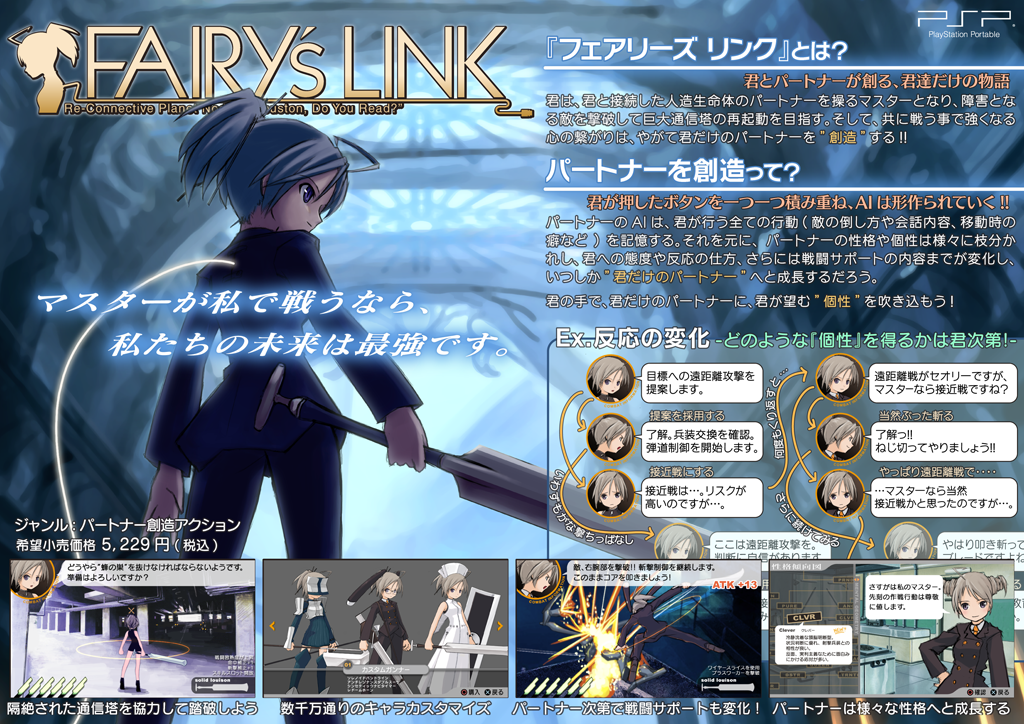

実は元ネタがありまして、入社3年目くらいに作った「フェアリーズリンク」という世には出なかった企画がありました。それはAIと一緒に旅をする企画で、今作の発想の元になっています。

あとは、音楽業界の知人から聞いた初音ミクの話があります。当時は第一次の「初音ミク」ブームだったと思うのですが「最近、初音ミクはライブで歌えない曲が増えている」ということを教えてもらったんです。

もとは人間と同じように歌うことを目指して作られた初音ミクに、なぜ人は“機械らしさ”を求めてしまうのか、と思ったんです。そういったすれ違いのギャップをもとにエンターテイメント作品を作ろうと考えました。

とはいえ、そういったテーマの企画を5~6個くらい作ったものの、シックリ来るものにならず泳がしていました。『ソードアート・オンライン』といった様々な企画を担当させて頂いたことで、時を経て『SYNDUALITY』ではテーマを実現できたように思います。

──本作ではオンラインの要素やメイガスと共闘する要素など、さまざまな特徴があります。そういった中で、二見さんとしてはどういった要素を一番大事にされていますか。

二見氏:

僕としては、やはりゲーム内でプレイヤーが経験する体験そのものを最も重んじています。

『SYNDUALITY Echo of Ada』には「I’m with you」というキャッチコピーがありまして、つまりは「如何にあなた(プレイヤー)に寄り添うか」というテーマもあるんです。

このゲームオンラインレイドで遊んでいただくと、マップ上でもガレージでも、メイガスとずっと一緒にいることになると思います。

二見氏:

よく「オンラインマルチで友達と遊びたい」というご意見もいただくんです。でも僕としてはメイガスはデュオの代わりではなくて「小中学生の時に、画面の横にいた友達のイメージ」なんです。

コントローラーを別に持っていないけど、遊んでいたら「あっちにアイテムあったよ」とか言ってくれる。そういった“ひとりではない感覚”を体験として作り出したかった。

だからゲームという世界からプレイヤーを見てくれているように思えることが、このゲームの良いところなのかなと思っています。

──片岡さんにはそのコンセプトを、どのように伝えていきましたか。

二見氏:

コンセプト部分に関して、とくに片岡さんにはずっと話していましたね。そういったコンセプトの資料に関しては、むしろ当時からあまり変えていないんです。

片岡さんからも当初はフレンドとふたりで遊ばせたい、というお話も頂きました。ですが、「AIが自分のパートナーになり、彼らにサポートされる体験を作りたいから、少なくともリリースの段階ではナシでお願いします」と伝えさせて頂きました。

片岡さんには本当に毎週、僕らが作ってきた『SYNDUALITY』の世界観やテーマなどをお話しましたね。

──もともとAIに対しての考え方やゲームの中での見せ方は、最初からあまり乖離がなかったのでしょうか。

二見氏:

いや、乖離はあったと思います。

以前『鉄拳』プロデューサーの原田勝弘と話をしているときに「『SYNDUALITY』のAIは、エンターテイメントAIだよね」と言われたんです。

もちろん、ちゃんとプレイヤーの行動などを学習するものですけど、学習や機能性に留まらず、ちゃんとお客さんにエンタメとして向き合うAIになっているんです。

だから「本当にAIをいれるべきなのか」「ちゃんとプレイヤーがAIとの関係を楽しめるのか」という要素は、初めに片岡さんとすり合わせを行いました。

──そういった段階では、メイガスのイメージもすでに出来上がっていましたか。

二見氏:

メイガスのイメージは、かなり早い段階で出来ていましたね。

いつもイラストレーターのnecoさんに「もうこれ6~7年前ですね」っていじられるくらい、結構前からできていました。

──ちなみに、片岡さんとしては、AIに関してはもともとご関心があったのでしょうか。

片岡氏:

いや、なかったですね。本タイトルを初出したState of Playが2022年の9月ごろで、ChatGPTが出てきたのが恐らく11月ごろ。そこで生成AIが脚光を浴び始めたので、話題になるころにはゲームのサイクルやメイガスのシステムなどは決まってしまっていたんです。だから、そういった動向からの影響は受けていないんです。

ただ凄く印象的だったのは、毎回ミーティングで二見さんが「とにかくメイガスがプレイヤーに寄り添ってくれるようにして欲しい!」とお決まりのフレーズのように言っていたことです。

だから「具体的に何をすれば、メイガスが寄り添ってくれていると思えるのか」を、一番時間をかけて考え、共有していきました。

──たとえば本作では他のエクストラクションシューターとは異なり、メイガスが出撃の記録をボイス付きで振り返ってくれますよね。

片岡氏:

まさにその機能は、二見さんに最初に伝えられた「メイガスがプレイヤーに寄り添う」ということを踏まえたものです。

プレイヤーとメイガスが一緒に思い出を積み重ね、それが関係性になっていくことを表現するために実装しました。この機能はメイガスを失えば無くなりますし、メイガスを失ったら誰も喋ってくれる人がいないガレージになってしまうんです。

そういった孤独な状況の表現も、ひとつのこだわりです。

──なるほど。全ての「おしゃべり」が消えるとなると、かなり孤独を感じてしまいそうです。

片岡氏:

けっこう寂しいですよ。ずんだもんボイスのラジオしか聞こえない。

二見氏:

とはいえ、メイガスが帰ってくるのは結構早く設定しています。その点は厳し過ぎない仕様なので、安心してください(笑)

片岡氏:

あと、少しだけ「メイガスがうるさい」というご意見も頂いたので、メイガスを連れていかなくても出撃できるようにしています。

二見氏:

でも、一回メイガスがいる世界に慣れてしまうと、やっぱり居なくなった時に寂しさを感じると思います。

片岡氏:

メイガスの居ない世界を思い知ってくれ、という気持ちではありますね(笑)

とはいえ、皆さんの好きなスタイルで遊んで貰えれば良いなと思っています。

『不思議のダンジョン』からの影響と『Escape from Tarkov』で生じた疑問。奪う者、奪われる者にドラマを与える

──片岡さんは途中からプロジェクトに参加したとのことですが、いわゆる作家としての“片岡節”みたいなものは、どれくらい本作に入っているのでしょうか。

片岡氏:

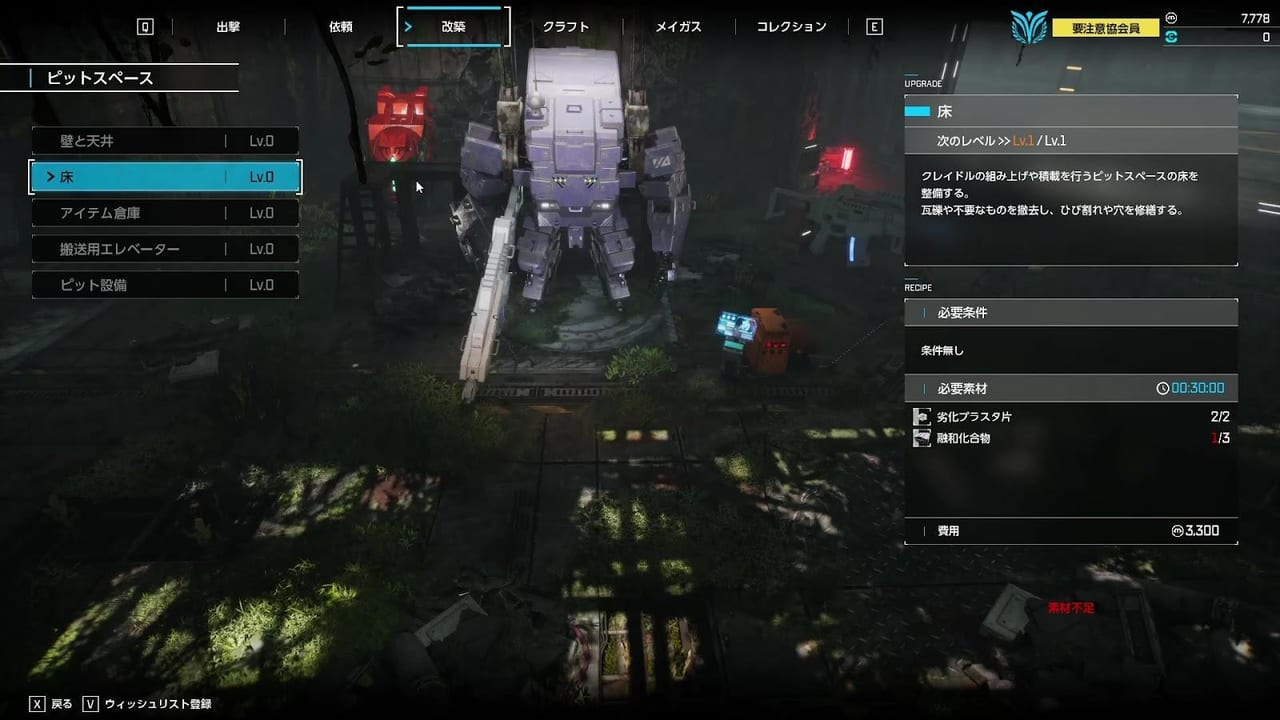

たとえば本作は、ボロボロのガレージを与えられた新米のドリフターとなり、底辺からトップまで成り上がっていく様が描かれます。その過程でガレージが発展し、メイガスとの生活が豊かになる。そういった、この時代に生きるドリフターのリアリティに繋がる要素は僕が作っていきました。

というのも、僕が入る前のゲームは「メチャクチャクールでシリアス、そして可愛いアンドロイド」みたいな作品だったんです。そこに対してほころびを作ることが、僕の仕事だった。

──生活感や泥臭さといいますか。

片岡氏:

そうですね。だから「その世界でドリフターが実際に暮らしていたら、こんなことが起こるよね」と考えていきました。

そういった意識に基づいて、ドリフター振興協会とかダークマーケットみたいな基本設定から、依頼文の内容、貧乏エピソードとしてメイガスが草鍋を食べさせてくること、ベイルアウトのシステム、脱出に失敗したときにメイガスの髪形がアフロになってしまい、お風呂に入らなければいけないことなどを用意していきました。

──では、既に決まっていることを踏まえつつ、片岡さんのアイデアを詰め込んでいったようなイメージでしょうか。

片岡氏:

凄くありがたいことに、ゲームの中で起こることは、ほとんど二見さんが僕に任せてくれたんです。

設定としてはアメイジアが崩壊すること、そして20年後の世界を描くアニメのシナリオはがっちり確定しているのですが、その間に何が起きたのかを埋めるのが僕の仕事でした。

──以前、本作のゲームプレイに関して『不思議のダンジョン』からの影響を語られていましたが、改めて本インタビューでもお聞きできればと思います。

二見氏:

やはり“ふたり旅”を描きたいという思いがあって開発がスタートしましたが、当初はエクストラクションシューターがまだ存在せず、実はPvPになる予定でした。

──そもそもジャンルが違ったわけですね。

二見氏:

そうです。プレイヤー自身が、自分で育てたAIと共に戦うようなスタイルの作品が、一番最初の企画として考えたものでした。そういった形式で5対5で戦う作品にすればかたちになると思っていましたが、それでは「AIではなく友達と遊べば良いじゃん」となってしまったんです。

かつ、たとえば『フォールアウト3』などに出てくるようなコンパニオン型のNPCにはしたくなかったんです。

──「自分に寄り添うゲーム内キャラクター」という点では、コンパニオンNPCは定番の手法であるように感じますが。

二見氏:

たとえばコンパニオンと一緒に遊んでいるときに、コンパニオンが勝手に戦って倒されてしまうようなことがありますよね。

ヤバい状況なのにコンパニオンが隠れずに戦ってしまって、気付いたら「やられた、ゴメン」みたいなことを言っている。そういった状況に、自分はストレスを感じてしまうんです。

二見氏:

邪魔せずにプレイヤーに寄り添うAIのパートナーをどのように実現するかを考えたときに、現在のメイガスのようなかたちになりました。

そしてゲームプレイに関しては、「オンラインの山登り」のような考え方をしました。

──というと?

二見氏:

たとえば『風来のシレン』とかではいろいろなアイテムを集めながらダンジョンに深く潜っていますが、道中で他の冒険者に出会うことがあります。

道中では色々なキャラクターが存在しますが、そこで出会ったキャラクターを仲間にしても、しなくても良い。

ではそれをオンラインに置き換えたときに、違う目的を持ったドリフターと出会ったら、どんなやりとりが起きるのかと考えたんです。たとえば黙って獲得したアイテムを眺めてきたら「アイツやばそうだな」と思うし、本当にただ会話をして終わるだけかもしれない。

元のふたり旅というアイデアにオンライン要素を組み込むことで、出会ったときの“一期一会感”やドラマが生まれるわけですね。

──なるほど。登山の山道で、だれかと出会い同行するのか、はたまた“その場限り”で別れるのか。そういったドラマが待ち受けていると。

二見氏:

あと、メイガスとの二人旅をちゃんとフィーチャーしつつ、「不思議のダンジョンをオンラインマルチプレイ化する」ことができれば、面白いんじゃないかなと、当時現場と話していました。

──「不思議のダンジョンをオンラインマルチプレイ化する」というのは、たしかにワクワクするキーワードですよね。

二見氏:

実はそういったルーツがあるので、もともとは自動生成マップだったんです。でも自動生成ではゲームバランスが取れないことなどで困惑し、現在では固定マップになっています(笑)

──ちなみに、恐らく片岡さんがプロジェクトに参加したタイミングでは『Escape from Tarkov』といった作品が台頭しつつあったと思います。本作がそういったエクストラクションシューターに近い形式であることに関しては、いかがでしょうか。

片岡氏:

このゲームの発端には「チームを組んで出撃するのは辞めたい」「ソロプレイにこだわりたい」という思想があるんです。

つまり、既存のオンラインシューターのチーム戦で嫌な思いをした人でも、気軽に楽しめるオンラインシューターを作りたいということが、二見さんの野望だったんです。

僕はそれを聞いて、素直に「すげぇ良いな」と思いました。

──チーム戦のオンラインシューターをプレイした方なら、誰もが心の荒む思いをしていると思います(笑)

片岡氏:

ただ、そこで選択しているジャンルがエクストラクションシューターなので、「組み合わせはあまり良くないな」と少し思ったんです。

だから、そういう人たちをターゲットにする以上、PvPが前提になり過ぎるシステムは少し抑制しないといけないと思いました。

──なるほど、エクストラクションシューター自体が、そもそも初心者には手厳しい形式ですよね。

片岡氏:

開発の当初はエクストラクションシューターが今ほど流行していなくて、当時は『Escape from Tarkov』と『The Cycle: Frontier』という作品くらいしかなかったと思います。

片岡氏:

そこで『Escape from Tarkov』をプレイしていた時に、ふと疑問に思ったことがあるんです。

『Escape from Tarkov』は、人からものを奪うことが正義のような作品ですが、角待ちされたりスナイパーに狙われる中で怯えながら行動するストレスはメチャクチャ高い。結果としてプレイヤーの実力差が如実に出てしまうし、初心者がどんどん置き去りになってしまう訳です。

自分も実際に辛い思いをしたし、現実世界では倫理的に問題のある襲い、奪う行為になぜペナルティが無いんだろうと思ったんです。

だから『SYNDUALITY』では、奪う側と奪われる側にちゃんとドラマを作りたいと思ったんです。

──『SYNDUALITY』でたくさんプレイヤーキルをすると、賞金首として認知されるのは、そういった理由からなんですね。

片岡氏:

くわえて、ドリフター復興協会とダークマーケットという利害が対立する勢力を作っていますし、仲良く協力して遊ぶことも、はたまた他プレイヤーから物資を奪うプレイングもプレイヤーの好みに応じて選択できます。

こうした仕様によりプレイヤーの立場と物語が流動的に変化する構造も、『Escape from Tarkov』をプレイした際の疑問や思い付きから生まれました。

──「奪う側のリスク」という課題を出発点に、ゲーム内の世界観、物語表現に関しても生み出したと。

片岡氏:

また、本作の秩序はプレイヤーが求めるものによって変化していくんです。

緊張感の強い世界を望む人が多ければ危険な世界になりますし、信頼できる隣人と共に遊ぶ人が多ければ、優しい世界になっていく。

僕らがそれを調整することが無いように作りました。だから、どちらも正解なんです。

──いっぽうで、本作では明確にゲームの世界のバックグラウンドが提示されていますよね。

片岡氏:

そうですね。本作では、アメイジア崩壊直後の混沌とした世界が描かれます。

つまりは無政府状態に近い世界で、皆が正解を探し求めている世界なんです。だから当然平和に生きていきたい人も、不慮の事故や事件に巻き込まれてしまいますよね。そういう気概でプレイして頂ければ、作品の世界に浸って楽しめるかと思います。

──なるほど。

片岡氏:

そういったバックグラウンドがあるので、依頼を進めて関連するテキストなどを読み解いたり、オフラインのストーリーモードであるアメイジア事故調査委員会をプレイして頂くことで、プレイヤーが置かれている状況への理解が深まっていくと思います。

これまでのCNTなどでは、世界観に没入するところまで楽しんで頂いている方は未だ少ないと思うんです。

だから製品版がリリースされた後に、ユーザーさんのプレイスタイルがどのように変化し、どのような世界が構築されていくのか、僕としては楽しみにしています(笑)

──私は昔からのゲーマータイプで、フレンドリーファイヤーが有効なオンラインゲームで「狙ってやったわけでは無いけど、傷つけ、倒してしまったこと」から生まれたドラマがすごく記憶に残っているんです。

本作はそのように、自分だからこそ生み出せた、筋書きの無い自由なドラマを感じられる作品なのかなと感じました。そういったPvPの感触に関しては開発陣として、どのように感じられていますか。

二見氏:

たとえばデザイナーの形部さんはゲームがすごく上手い方では無いんですけど、かなり『SYNDUALITY』を遊んでくれていて。

ある時、瀕死の状態でエレベーターから帰ろうとした時に、PvPをしないと手に入らないメイガスを装備したプレイヤーに遭遇したらしいんです。

──まさに「絶対に殺される」というシチュエーションですね。

二見氏:

さらには敵にも追われていたらしくて。

でもその時に出会ったプレイヤーさんは、なんと形部さんにエレベーターを譲ってくれたそうなんです。さらにはNPCも撃ち倒してくれて、どうにか生還できた……というエピソードを嬉しそうに語ってくれましたね。

もう「感謝感謝です!」みたいな(笑)

一同:

(笑)。

二見氏:

あと、裏切られた体験もすごく印象に残りますね。

本作を遊んでいると「同じチームですよ~」みたいな雰囲気になることが多いんです。僕は遊ぶときにPvPをするものの、やっぱり少しでも仲よくしたプレイヤーは撃ち辛いです。「やべぇ、良心が痛ぇ」っていう苦しみですね。

そうやってプレイスタイルによって感じることも変わりますし、おっしゃって頂いたように「何かをやられた」という体験や、逆に何かを達成したことが凄く記憶に残るゲームになっていると思います。

────別のゲームになりますが、『FF11』をプレイしていた時に、日本のユーザーはコンテンツを遊ぶために、わざわざ列を作って並んだりしていたんです。

「ゲームなんて自由にやるのが楽しいのに、なんで縛られているんだろう」という思いを感じていました。そうした意味では、本作はまさにユーザーの「自由に遊びたい」という気持ちに応えてくれる作品なんだと感じます。

二見氏:

それは僕も本当に昔から思っていたことで……。かつて「覇権アニメ」という言葉が流行りましたよね。

売れてる作品という意味合いで「今期の覇権アニメは」みたいな使われ方がしていましたよね。でもそれに対して自分も、なんらかのラインに皆が縛られているように感じたんです。

そういった状況があるいっぽうで、僕らは今まで遊ばれていた主流な作品とは少し違う、あえて違和感を作ったゲームを作っています。

だから従来の作品とは少し違うかもしれないですが、少しチャレンジして「気になったから触ってみるか」くらいの気持ちで遊んでみて欲しいと思っています。