「誰も死ななくていいRPG」の意味

さて、ここからはネタバレありで、内容に関わる考察に入っていこう。

|

ゲームの序盤において、主人公がフラウィというキャラクターに騙され、窮地に陥ったことはすでに述べた。プレイされた方は、この窮地から主人公を救うのは、トリエルという山羊のようなキャラクターであったのを覚えているだろう。

彼女は主人公を助けたあと、自分はこの「いせき」の管理人であると明かし、これからあなたがずっと暮らすことになる「いせき」の案内をしましょうと申し出てくれる。彼女の母性的な微笑みに見守られながら、あきれるほどかんたんなパズルをいくつか解いたのち、彼女は本作の「バトル」システムについて、じつに興味深いアドバイスをくれる。

「あなたはニンゲンだから モンスターにおそわれる こともあるでしょう。そんなときに どうすればいいか しっておかないといけませんよ。 だいじょうぶ! とっても かんたんですからね。 モンスターにそうぐうすると 「バトル」が はじまるわ。 バトルちゅうは モンスターと なかよくおしゃべりをするのよ。 そうやって じかんをかせいで わたしのたすけを まってね。 ためしに そのマネキンに はなしかけてごらんなさい。」

トリエルによるこのチュートリアルは、本作のふたつめの解法をみごとに提示するものだ。公式トレイラーにもあった、「誰も死ななくてもいいRPG」という暗示が、ここで明らかになる。

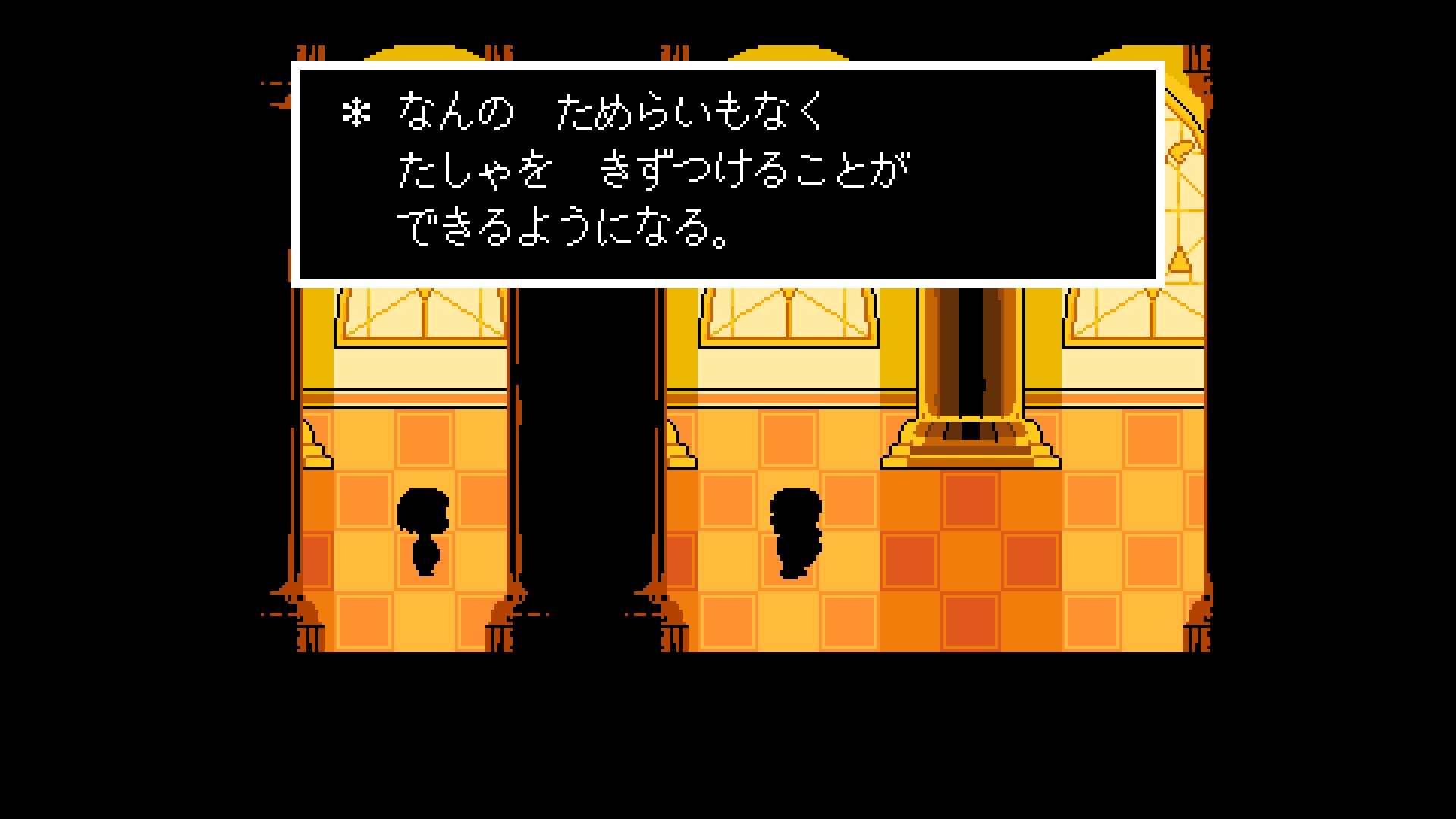

そう、本作は、さまざまなコマンドをもちいて相手を説得すれば、一匹のモンスターも倒さずにクリアすることができるのである。

このシステムは、本作のバトルに全く別の視点を加えるものだ。ボスモンスターだけでなく、マップ上でエンカウントする普通のモンスターも含めて、ありとあらゆるキャラクターが説得の対象となるのである。

そのプレイフィールは、いわば「コミュニケーション・パズル」とでも呼べそうなものに仕上がっており、これが抜群に楽しい。モンスターたちはそれぞれに性格を備えており、たとえば自分に自信のない幽霊にあたたかい言葉をかけてやったり、筋骨隆々の半漁人にポージング対決を挑んだりすることで、戦わずして和解が成立していく。

|

「ハッピーエンド」の不可能性

しかし、勘の良い読者は、ここでこんなことを考えるかもしれない――それでは、どうしても着地点が見つかりそうにない、互いにこみいった事情を抱えた者同士が相対するとき、そこに和解は成立しうるのか?

たとえば、主人公を自分の住処に置き、いつまでも守っていたいと強く願う「母親」のもとから去るとき、彼女をどのようにして説得すればよいのか?

彼女はこう考えている、もしも私のもとを去り、地上への道を行くのなら、あなたの強さを証明してから行きなさい――さもなければ、その道を歩みはじめたとたん、あなたはべつのモンスターによって殺されてしまうだろうから。

|

プレイヤーはこの場面で、殺戮ではないもう一つの解法を提示したキャラクターと相対することになり、殺すか殺さざるかの、いずれかの道を採ることになる。

これを突き詰めることによって選ばれる、それぞれファンからは「平和主義者ルート」「虐殺ルート」と呼称されるエンディングは、プレイヤーがそこに至るまでの道程を淡々と突きつける強さに満ちている。つまり、最初に提示された二つの道筋を外すことなく歩めば、それに見合った結末が用意されているということだ。

|

この二つのエンディングは、一見して単純なものに見えるかもしれない。

しかしながら、前項で語った「セーブ」機能によるメタフィクショナルなストーリーテリングを思い出せば、これらのエンディングが単なる「一度きり」の物語の結末として収束しないことも明らかであろう。

よく考えてみてほしい――ある世界線の時間軸にさまざまな変更が加えられることによって物語が大団円を迎えるとしても、そこにいたるまでに何度も虐殺が繰りかえされ、そのたびに「ロード」されたとすれば、それは果たしてほんとうに「ハッピーエンド」と言えるのだろうか?

|

もちろん、物語世界内で「セーブ/ロード」の発生を認識できないキャラクターたちにとっては、それは「ハッピーエンド」である。彼らには、主人公によって自分が虐殺されたという記憶がない(そもそも、その出来事が起こる時間軸に生きていない)からだ。

しかしながら、この点に関して、主人公とフラウィのほかに、プレイヤーによって行われる時間軸の変更を察知していると思われるキャラクターがひとりだけいる。あの印象的ながいこつ兄弟の兄、サンズだ。

なぜサンズが虐殺ルートの敵なのか

彼の弟とは対照的に怠惰で、ユーモラスな冗語を愛するサンズは、しかしこの世界の構造についてより多くのヒントを握っているように思われる。

平和主義者ルートにおいては、サンズは局面ごとに主人公にさまざまなアドバイスを与えるのみだが、しかし主人公の行動を逐一観察しているようにも見える。

その方法はじつに奇妙なものだ――彼はまるでテレポートでもしているかのように、マップのさまざまなところに現れる。出来事が起こっている場に居合わせていたわけでもないのに、まるで見てきたかのように主人公の行動を評する。

|

あらゆるモンスターを殺すことで選択できる虐殺ルートの終盤近くにおいて、サンズはついに主人公の前に立ち、その行く手を阻む。彼の攻撃は全作中を通じてもっとも激しいものであり、攻略にはかなりの時間が必要になるだろう。

|

しかも気になるのは、この戦闘中におけるサンズの台詞である。それは見たところ、主人公ではなく、あきらかにプレイヤー自身に向けて語られている。

このとき、あきらかにサンズは、彼の世界になんらかの介入が行われていることを察知している。理由は不明ながら、彼はどうやら時空間移動の能力を備えているらしい。そのことは物語中の彼の行動や、このバトル中の独白から推察することができる。

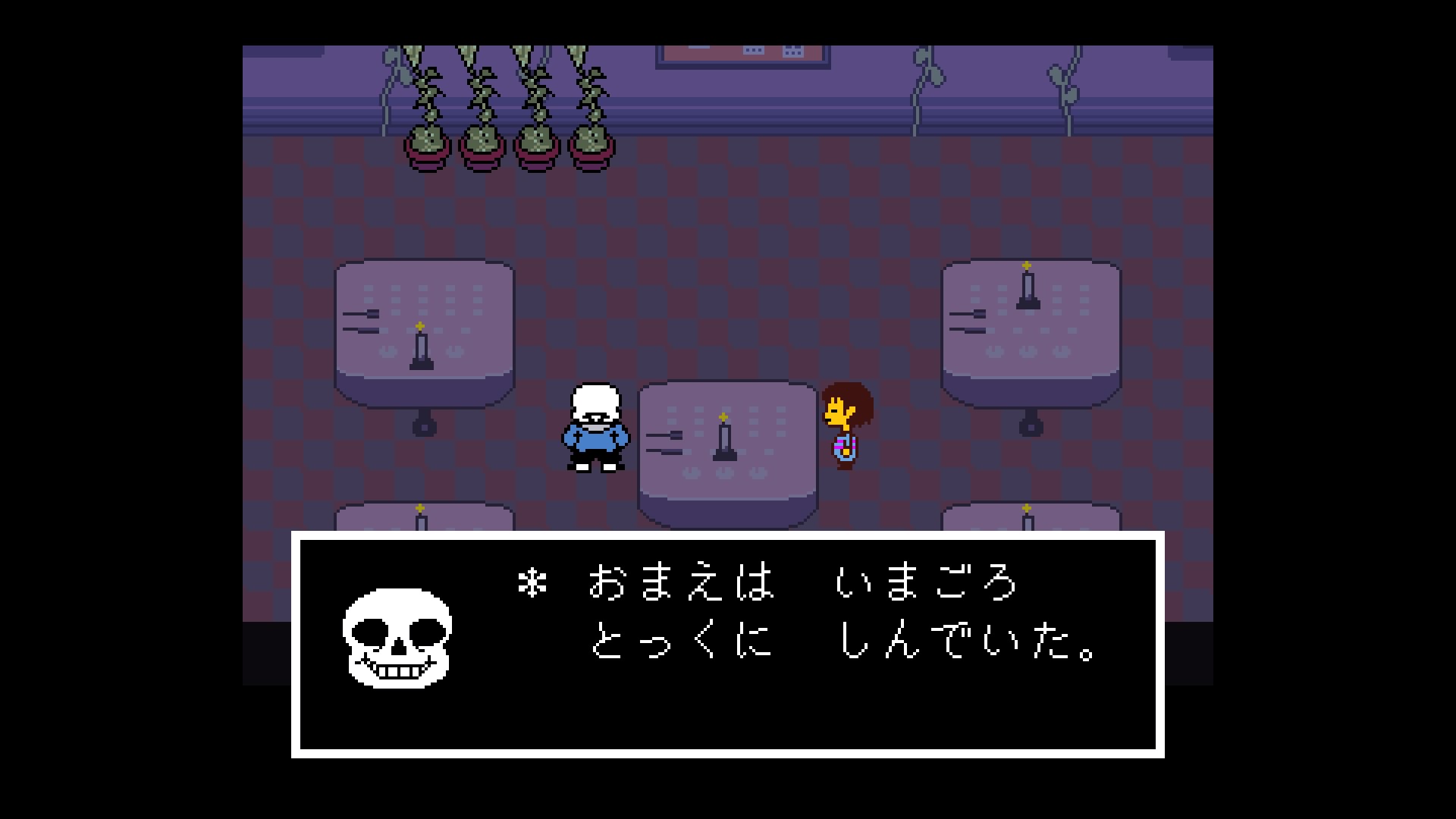

時空に大規模な歪みが発生している――彼はそう語る。時間の流れが飛び、止まり、また動き、そしてすべてがとつぜん終わりを迎えるのだが、それはすべて「おまえ(=プレイヤー)のせい」だとも彼は指摘する。

つづけて彼は、自分が怠惰であるのは、自分はなにをしようとも本質的にこの世界の流れを変えることはできないと察知しているからだと語り、しかしながら、それでもこのあと何が起こるのかを知っている身としては、もう黙って見ていることはできなくなったとも言明する。

この台詞から読み解くことができるのは、彼が、プレイヤーの手によって何度も繰りかえされた虐殺ルートのすべての時間軸を、なんどもなんども繰り返し見てきたという凄絶な事実である。その時空間移動の能力にどのような制限があるのかはわからない。しかし少なくとも彼は、あるゲームプレイにおける「セーブ」がリセットされる以前の記憶、あるいは予知の能力を持っている。どういうことか?

彼はここでプレイヤーと相対するとき、自分が敗北することも知っているし、なんどもなんども彼の愛した世界が破壊されたことも知っているのだ。

|

ほんのすこしだけ救いがあるとすれば、すべての世界線に存在する彼ではあるが、個別の世界のサンズは、ただ同一の世界線のなかの時間軸を行き来するだけに留まっているらしいことだ。

彼はまたべつの世界では、主人公のよい友達でもありえた――この可能性は、彼の友人がすべて主人公に殺された世界線において、彼自身が口にする。

そして驚くべきことに、平和主義者ルートの存在によってこの発言が完全に正鵠を射ていることが、プレイヤーにのみ理解される。これは効果的なメタフィクショナリティの極地だ――ただ、彼の心中を察すると、この手腕を褒め称える声も小さくなってしまうのだが。

※閑話だが、この事実に深く感じ入ったプレイヤーは非常に多かったようで、豊富な二次創作のなかにサンズを用いた作品は数多く見られる。その内容は、たとえば繰りかえされる虐殺を初手から止めようとしたサンズが主人公に敗北したのち、彼が登場するべきシーンにパピルスが登場するもの。あるいは彼を倒したのち、さらに形態が変化して強力になり、「おまえがすべての時間軸で行ったすべての虐殺の罪を償わせる」と言明するようなものもある。(筆者注)

虐殺の責は誰が負うべき?

そろそろ核心に入ろう。

どの世界線にいようとも、プレイヤーがひとつの世界線で虐殺行為を繰りかえしたことを事実として知っているのは、プレイヤーとフラウィの二者だけではない。それどころか、われわれが実際に生活する現実世界に発生し得た、すべての『UNDERTALE』の世界線において虐殺行為が行われ、そして未来永劫にわたって行われ続けることの責を負うべき人物が、ひとりいる。

|

開発者、Toby Foxである。

理由はこうだ。われわれ個別のプレイヤーにとって、それぞれの『UNDERTALE』の世界(プレイ体験)で起きたことは、すべて個々人の行動の結果である。もしもあなたが虐殺ルートを行い、悪魔に魂を捧げたのちに「セーブ」を「リセット」し、平和主義者ルートを歩んで地上に出ることで、結果としてよりひどいエンディングを迎えようとも、それはゲーム自体が用意した筋書きのひとつなのだ(だからといって、プレイヤーの責任がまったくないわけではないが)。

そこに、プレイヤーが裁量できる要素はまったくない。

世界の構造を変化させられるように見せかけておきながら、実際にはふたつの選択肢しか用意されておらず、しかも多くのプレイヤーが歩むであろうひとつの道筋は、おぞましい虐殺を描くものなのだ。

もちろんプレイヤーは、そうしようとさえ思えば、平和主義者ルートのみを終えた時点でゲームを「やめる(物語世界への介入を終える)」こともできる。しかしながら、Toby Foxは、おそらくはリアリティの確保のために、物語世界の構造の可塑性を限定した(せざるを得なかった)。

だとすれば、この世界で虐殺が起きるのはプレイヤーのせいではなく、そのような行為が可能である形に世界をデザインした作者の所為ではないだろうか。

|

もちろんこれは、現実世界のデザインに欠陥を見つけたとき、その責任を神に問うような行為である。それを理解したうえで――つまり、神と同様に開発者自身にも、このようなゲームシステムを構築した理由は根源的にはわからないだろうと仮定したうえで、Toby Foxの心理を推察してみよう。

そもそも彼は、ごくふつうのRPGのような、自分の道を阻むものを殺すことで世界に「平和」をもたらすタイプの物語を踏襲してもよかったはずなのだ。彼ほどの才覚のある人物ならば、そんなゲームを作ったとしても、きっと優れたものになっていただろう。

しかし、彼はそうしなかった。そして、このようなゲームデザインを採用した。実際的な感覚からすると、それはToby Fox自身にとって非常に気の滅入ることだったはずだ。というのは、あらゆるプレイヤーが行ったあらゆる『UNDERTALE』の世界において行われる虐殺は、すべて彼がそのように世界をデザインするからこそ起きるわけだから。

もちろん虐殺を行うのはプレイヤーであり、プレイヤーに課すべき責任もあるが、それは個別のプレイヤーのコンピュータないしはコンソールに保存されている『UNDERTALE』の世界の時間軸においてのみ有効なものだ。

しかし開発者が負うべき責は、何万倍も重大である。その重みとは、すべてのコピーにおけるすべてのキャラクターの苦しみの集合値――Steamで販売された270万の『UNDERTALE』のすべての世界において行われた虐殺の重みにほかならないのである。彼は、みずからの手で作り上げた100匹以上のモンスターを、いわば2億7000万回殺したのだ。

|

しかし、このことに関しても、じつはToby Foxはすでに作中で語っている。しかも、それはふつうのモンスターの姿を借りてではない――。

|

「イヌ」としてだ。

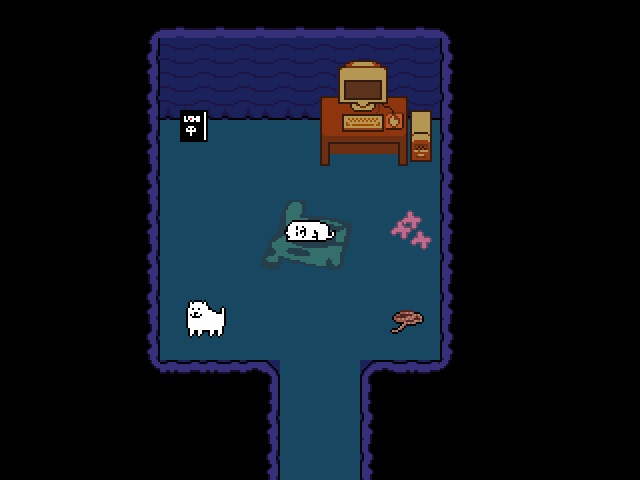

平和主義者ルートのスタッフロールにおいて、おなじみのハートマークがあらわれる。キックスターター【※】のバッカーの名前をすべて避けると、スノウディンの町の直前にあった扉が開く。そこには一匹の犬が眠っており、コンピュータと、『UNDERTALE』のパッケージが落ちている。

その場所のテキストから読み解けるのは、このゲームをプログラムしたのが、他ならぬこの「イヌ」であるというフィクションだ。つまり、作中に登場し、さまざまなスタントをやってのけるあの「イヌ」たちは、みなToby Fox自身の写し身となっている。

|

※キックスターター

2009年に設立されたアメリカのクラウドファンディングサービス。ゲームや映画、音楽からガジェット、調理器具まで、さまざまなプロダクトが融資を募っている。

言葉を話さない、あるいは「ワン!」と吠えるだけの「イヌ」系のキャラクターたちが、すべてのキャラクターのあいだでもとりわけ狂気的であるのは、おそらく上記にしたような虐殺の重みを、制作者自身が痛感していたからだと考えられる。

これは想像にすぎないが、彼はみずからが創造したキャラクターたちに入れ込みすぎるあまり、彼らがなんどもなんども虐殺されるであろうことに気がついて、自分自身の狂気と焦燥をゲームのなかに埋め込んでおかなければならないと考えたのだ。この世界を創造した神は崇高でもなんでもなく、どうしようもないただのイヌ【※】のようなものにすぎないと、プレイヤーたちに了解させるために。

にもかかわらず筆者は、Toby Foxがこの虚構世界をこのようにデザインしたことについて、言葉では言い表せないほどの尊敬を覚える。なぜか? それは、ゲームとしての「古い」約束事をできるだけ排し、虚構世界の仕組みを限界ぎりぎりまで、「現在の」われわれが暮らす現実世界に近づけようとしたからだ。

※なお、「DOG」のスペルを反転すると「GOD」になる。(筆者注)

1981年のWizardry、2017年のUNDERTALE

1981年の『Wizardry』が冷戦下の現実世界のありようを表す作品だったとすれば、2017年の『UNDERTALE』は、いまだ禍根が残るものの、いつか至らねばならない平和な時代にむけて眼差しを送るわれわれの「ケツイ」そのものを、十全に象徴した作品だ。

※Wizardry

1981年にSir-Tech社から発売されたコンピューターRPG。『ウルティマ』と並び、後世のRPGに多大な影響を与えた。3Dダンジョン型RPGの始祖と言われる。

彼は、ゲームシステムを通じて、現実に実際に存在する虐殺や戦争などの禍根へと、われわれの視線を傾けようとしているのではないだろうか。

殺すか殺さないかの判断は、神(=作者)ではなく各々(=プレイヤー)の倫理観に委ねられている。そして神は知性あふれる万能のものではない。それは動物的無意識のうちに世界をデザインした「イヌ」のようなものにすぎない――これが、『UNDERTALE』という作品が語ろうとしていることの一つなのだ、と筆者は結論する。

この状況でToby Foxが血を吐きながら語ろうとしているのは、「神がそのように世界を作り上げたからといって殺人を犯すものは、それ相応の罪を背負うことになるだろう」という重大な箴言なのである。殺人を犯すことが可能だからといって、その責任を神に押しつけつつ、殺人を犯すことは許されないのだ。

|

最後にひとつ。どうか読者諸氏に覚えておいていただきたいのは、本作のバトルがすべて一人称視点で行われることだ。マップ画面では、主人公フリスクを神の視点から動かしていたプレイヤーは、スクリーンを挟んで、その向こうにいる存在と、正眼に向き合うこととなる。

そこで武器をふりかざし、相手を殺すのか、それとも和解ないしは離散することで平和的解決を見るのか。それは、ひとえにあなたの「ケツイ」にかかっている。

そしてゲームが終わったあと、やはりわれわれは別世界への介入を終えて、自分たちの世界へのより良き介入を始めていかなければならないのだ。結果としてもたらされる平和的解決への道は遠く厳しいものに見えるが、いずれ完全に達成されるだろうと、Toby Foxは信じているはずである――もしもわれわれがまたしても道を外すことがなければの話だが。

【あわせて読みたい】

インディーゲームの祭典BitSummit 2017で目撃したゲーム文化の現在地——すでに「日本/外国」という区別が無効に!?

本稿の著者、文筆家・藤田祥平氏による「BitSummit 2017」レポート。“総来場者数9000人超え”のインディーゲームの祭典では、「日本/外国」といった区別はすでに無効となっていた!?