株式会社ドワンゴは7月5日、同社が運営する動画コミュニティサービス「ニコニコ動画」にて、「ゲームさんぽ」がより深く楽しめるコンテンツ「ぽ講」の第9回「《橋の良さみ入門#03》橋の素材と構造形式|ぽ講009」を公開した。

ゲストには、“橋大好き先生”こと千葉工業大学創造工学部デザイン科学科教授の八馬智氏が出演。今回は、橋の構成要素である「素材」と「構造形式」に焦点を当て、橋の多様な姿が生まれる理由を解き明かしていく。なお本映像は株式会社よそ見による協力のもと、ニコニコプレミアム会員限定動画として公開される。

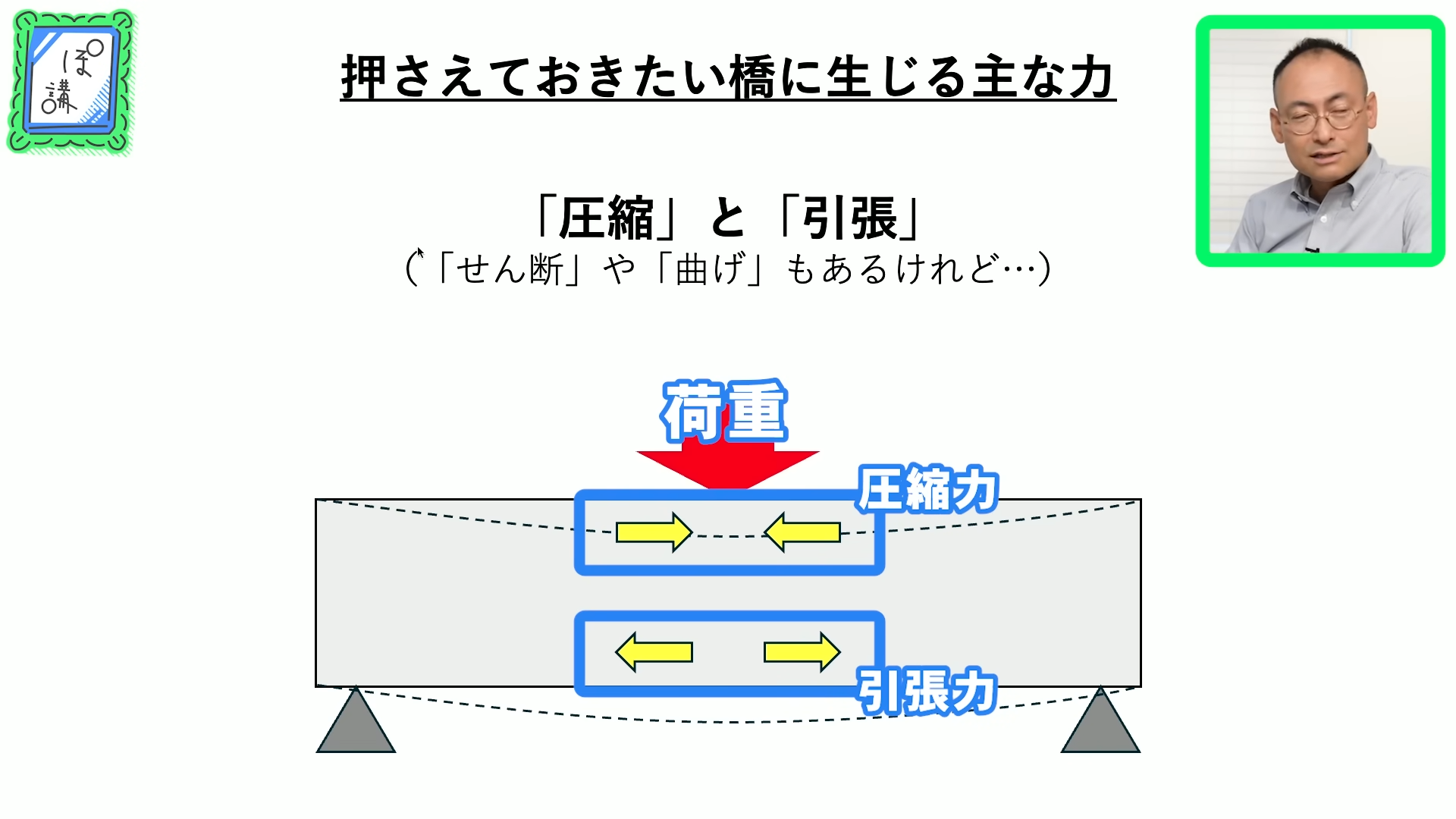

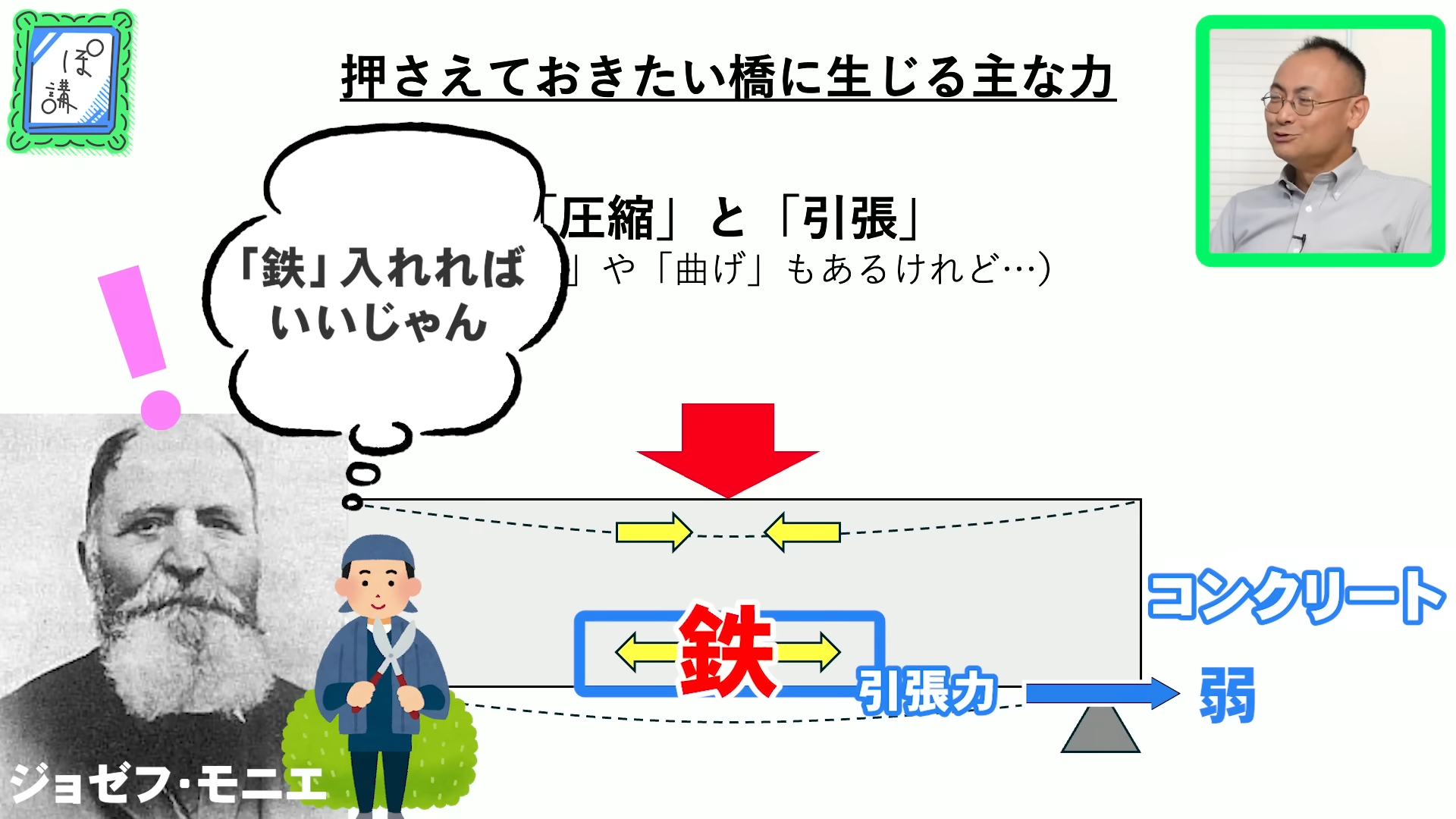

「橋の良さみ入門」シリーズ第3回となる今回は、橋を理解する上で最も基本的な力である「圧縮」と「引っ張り」の解説から始まる。物体に力がかかった際に内部で生じるこの2つの力だけで、橋の構造の多くは説明できるという。

八馬氏は、この基本原理が、部材を三角形に組み合わせたトラス構造の合理性などにも繋がっていくと説明する。

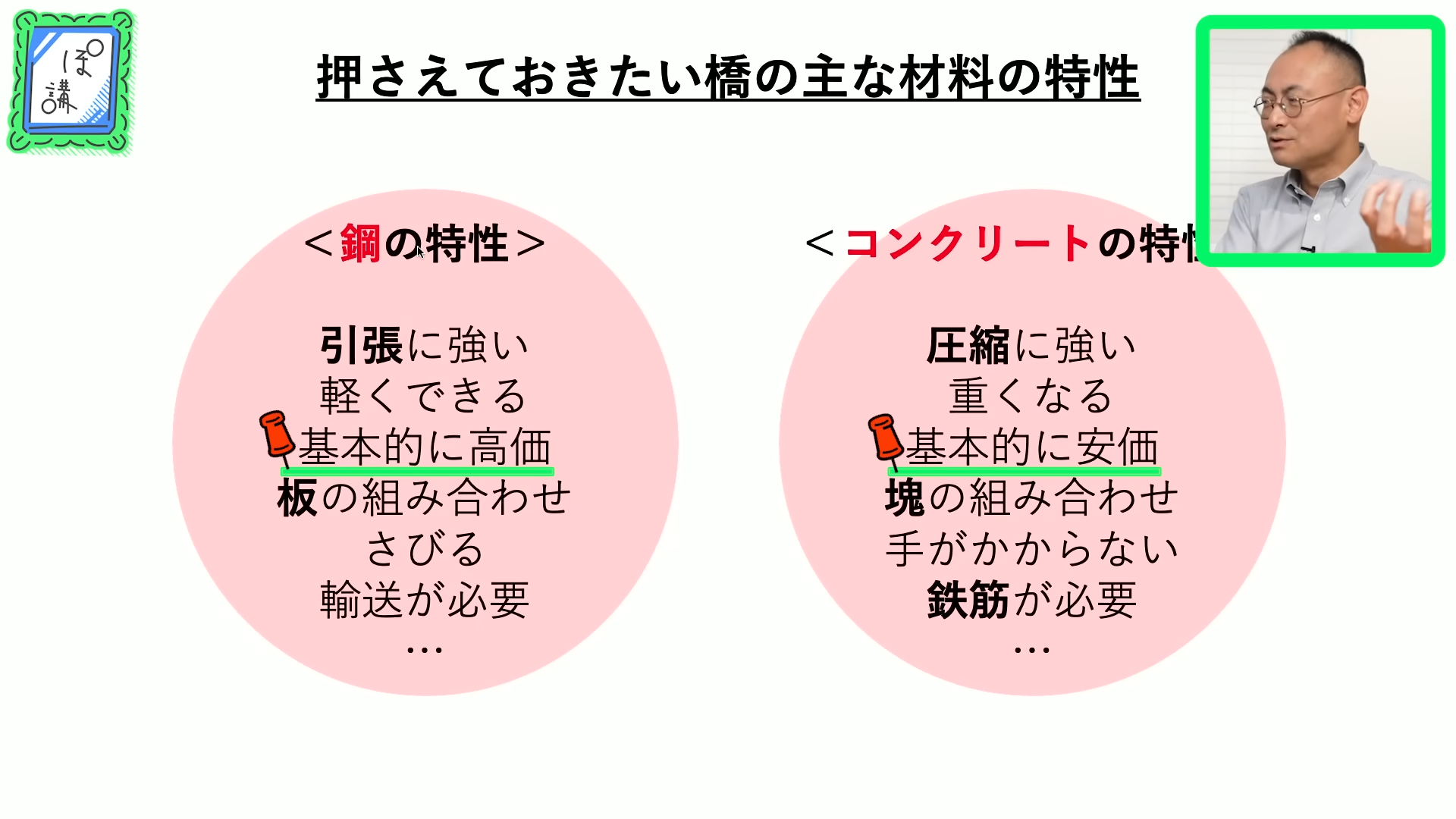

続いて、橋の主要な材料である「鋼」と「コンクリート」の特性に話が及ぶ。引っ張りに強い鋼と、圧縮に強いコンクリートは、それぞれにコストや重量、製造方法も異なる。これらの特性の違いが、軟弱地盤での橋の建設や耐震性など、実際の設計にどのように影響するかが語られる。

また、両者の長所を組み合わせた「鉄筋コンクリート」が、植木鉢職人の発明をきっかけに生まれたという、興味深い歴史的背景も紹介された。

(画像は「ぽ講009」より)

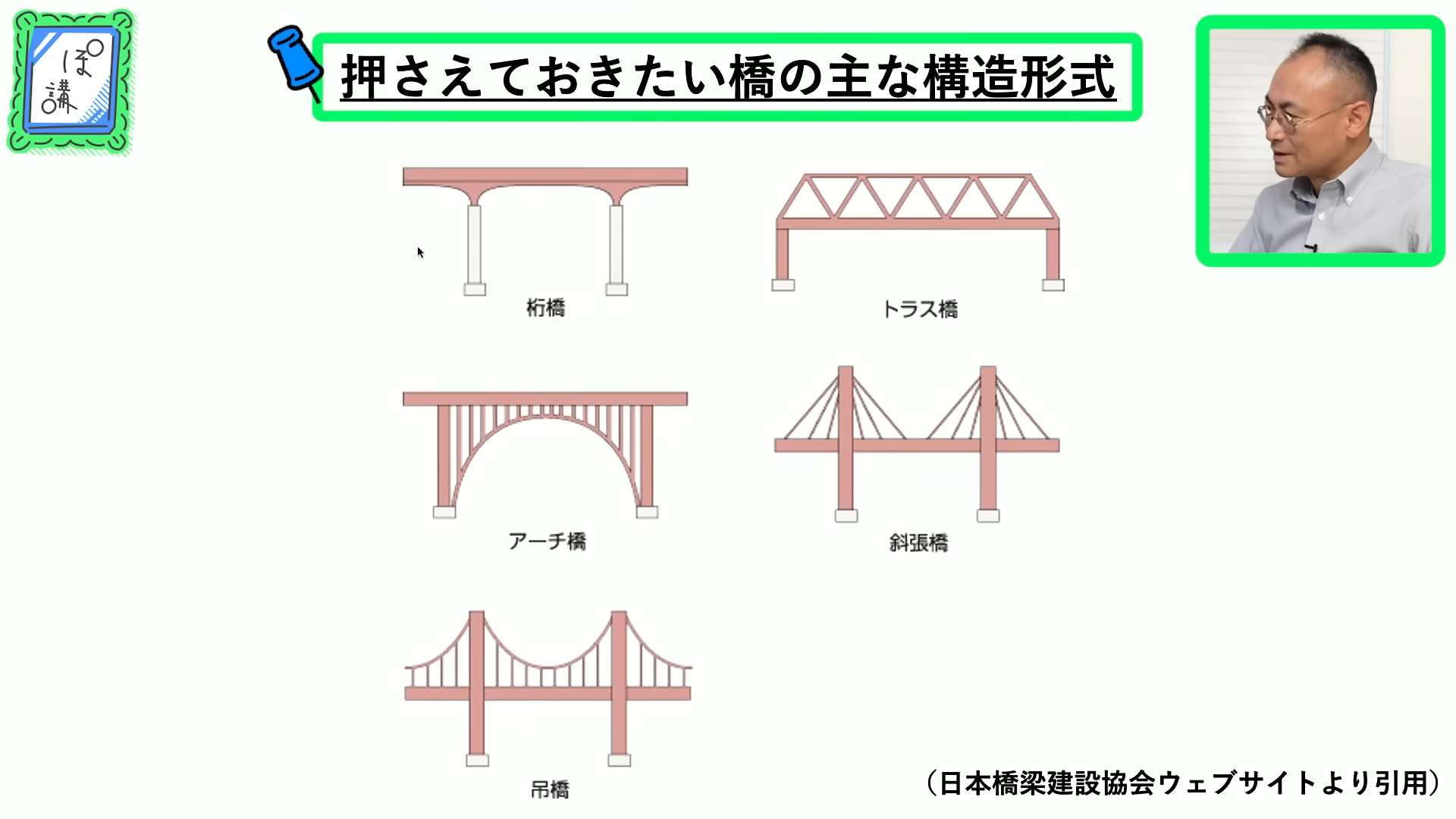

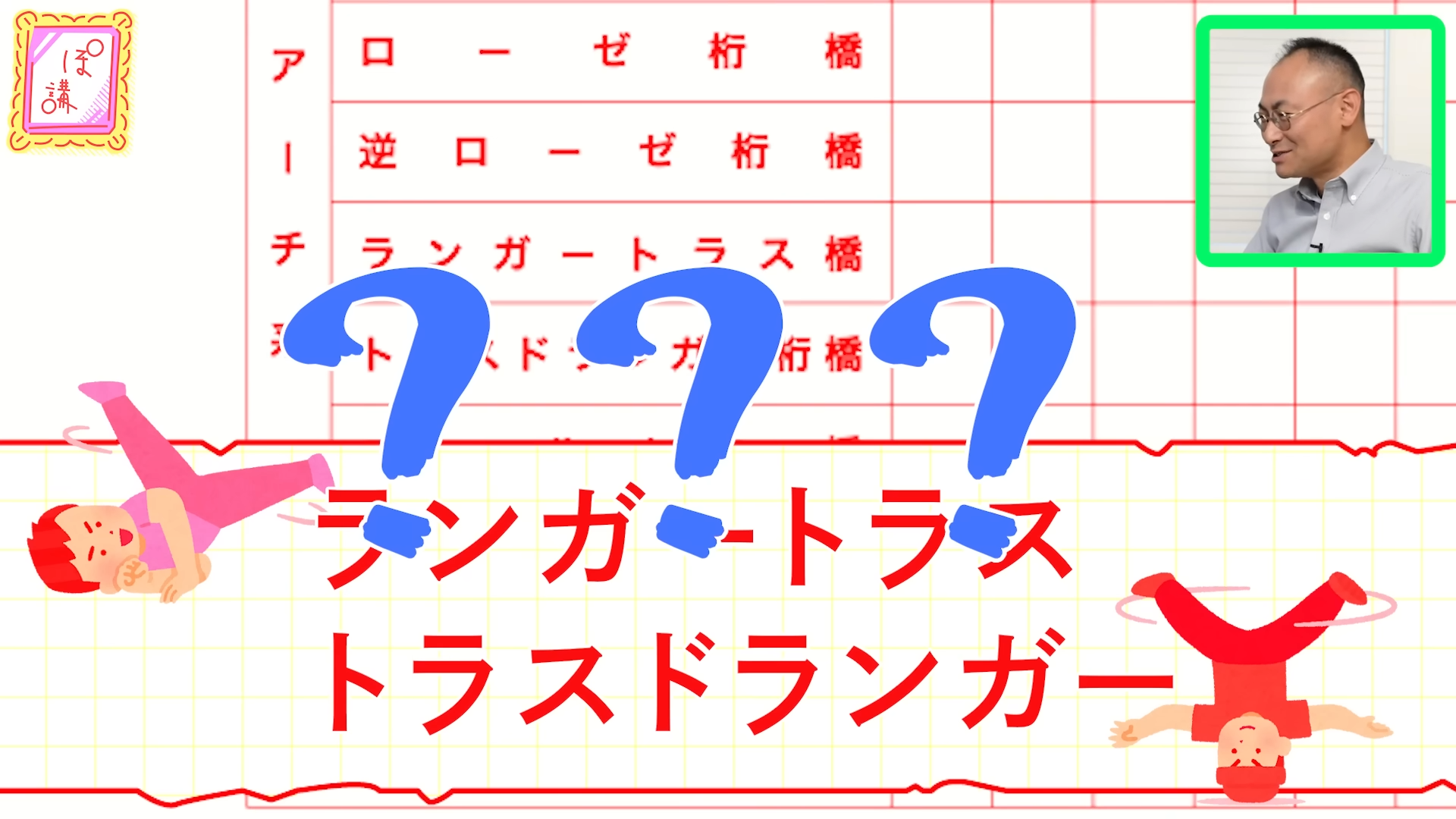

番組の後半では、橋の基本的な構成要素を押さえた上で、いよいよ多種多様な「構造形式」の解説に入る。桁橋、トラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、そして長大橋の代表格である斜張橋や吊り橋など、様々な形式が存在する理由について、それぞれに「得意な長さ」があるからだと八馬氏は明かす。

古代ローマの水道橋から日本の石橋、近代的な長大橋まで、豊富な実例写真と共に、それぞれの構造が持つ力学的な特徴や、どのような場所や条件でその形式が選ばれるのかが解説されている。