ゲーム業界の有名人とお酒を飲みながら、居酒屋のノリでぶっちゃけ話を聞きだす動画企画「ゲーム人生酒場」。

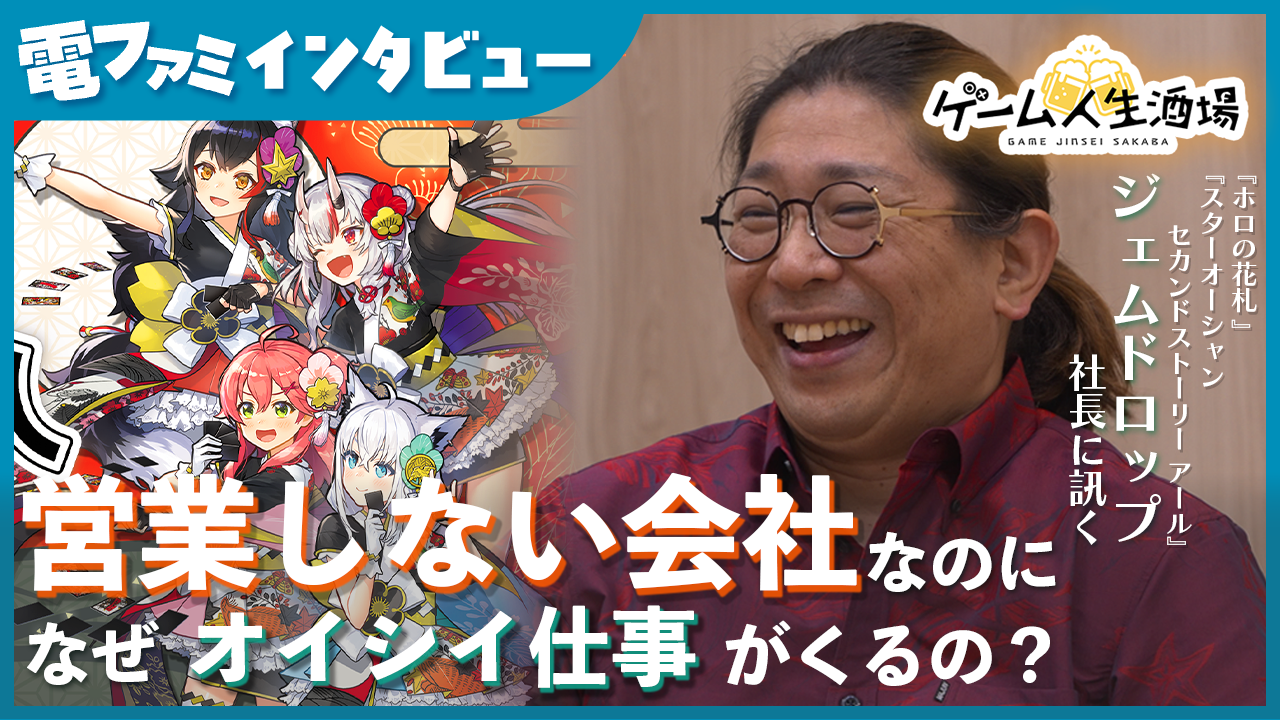

今回のゲストは『PICO PARK 2』『STAR OCEAN THE SECOND STORY R (以下、SO2R)』、直近では『ホロの花札』など数多くのタイトルを手がけてきた開発会社・ジェムドロップの代表である北尾雄一郎氏だ。

日本一ソフトウェア、トライエースでの開発経験を経てたどりついた「好きな仕事ばかりやっていると錆びついてしまう」といった独特な価値観と、それにもとづいて自社オリジナルの仕事だけでなく受託開発の仕事も非常に重視するジェムドロップという不思議な会社について、今回は根掘り葉掘りお伺いしてきた。

北尾氏がゲーム開発への道を進むことになったという原体験から、ゲーム制作への情熱が爆発してしまった若手時代のエピソードまで、リラックスした雰囲気のなかで漏れてきたぶっちゃけ話を今回もお届けしていく。

なお今回も動画版があるので、映像で流し見したいという方は上記のリンクからどうぞ。もちろんこのまま続けてインタビュー記事としてご確認いただくことも可能だ。

聞き手はいつものように弊誌編集長のTAITAI、および元ゲーム会社社長で小説家の喜多山浪漫氏が務めている。

授業中にこっそり作ったゲームが高校で大ヒット。ゲームを作る喜びの原体験

喜多山氏:

今日はお時間いただきましてありがとうございます。本日は今をときめく1番ホットな開発会社・ジェムドロップの北尾社長にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします!

北尾氏:

よろしくお願いします。

喜多山氏:

まずこの「ゲーム人生酒場」という企画の趣旨をご説明させていただきますと、今ゲーム業界で注目の方々にお酒を飲ませてリラックスしてもらい、普段お硬い場所では話せないようなこともぽろっとこぼしていただこう、なんていう企画ですね。

北尾氏:

じゃあじゃあ、まずは乾杯から。よろしくお願いしま~す。

一同:

乾杯!

喜多山氏:

あ~しみるね……。ジェムドロップさんって、いま何名くらいいらっしゃるんでしたっけ?

北尾氏:

88人になりましたね。

TAITAI:

以前に取材した時もちょっと思ったんですけど、ジェムドロップさんって変わってる会社ですよね。受け仕事も積極的にやってるけど、いわゆる「下請け」っていうわけではなく、かなりなんか自由な感じがしますし。組織的にも、いわゆる組織図みたいのがなくて、社長以下がみんな同じテーブルについてる感じというか。

「デザイナー」とかそういう役職はいても、いわゆる部長とかはいなかったんですよね。

北尾氏:

部長、課長とかいないですね。例えばアートディレクターとかリードプログラマーといった役職は一応置いてはあるんですけど、でもリードプログラマーだからといって、どのプロジェクトでもリーダーをするかというとそうではないですね。

シニア的なポジションをつけてるぐらいですね。それだって部長職だから査定するとか管理責任持つとか、そういうのもないですね。組んだチームの中で、その都度リーダーを決めるような感じの組織体でやってますね。

喜多山氏:

プロジェクトの都度都度で組織を作ってるっていう感じなんですね。

北尾氏:

そうですね、プロジェクトごとにリーダーを決めたりとか、チームが小さければリーダー不在のまま進めることもありますね。だからインディーっぽいノリで動かせるようなこともできます。

喜多山氏:

というところで、まず簡単に自己紹介をお願いできるでしょうか。

北尾氏:

北尾でございます。もうすぐゲーム業界も30年ぐらいになります。いまは……28年目ですね。ジェムドロップという会社で代表をやらせていただきながら、自社パブリッシングから受託開発、インディーのお手伝いとか、グラフィックデータの制作だけみたいなのから、チューニング的なお仕事まで、いろんなゲーム制作に関わっております。

TAITAI:

簡単な略歴としてはどういった感じなんですか。

北尾氏:

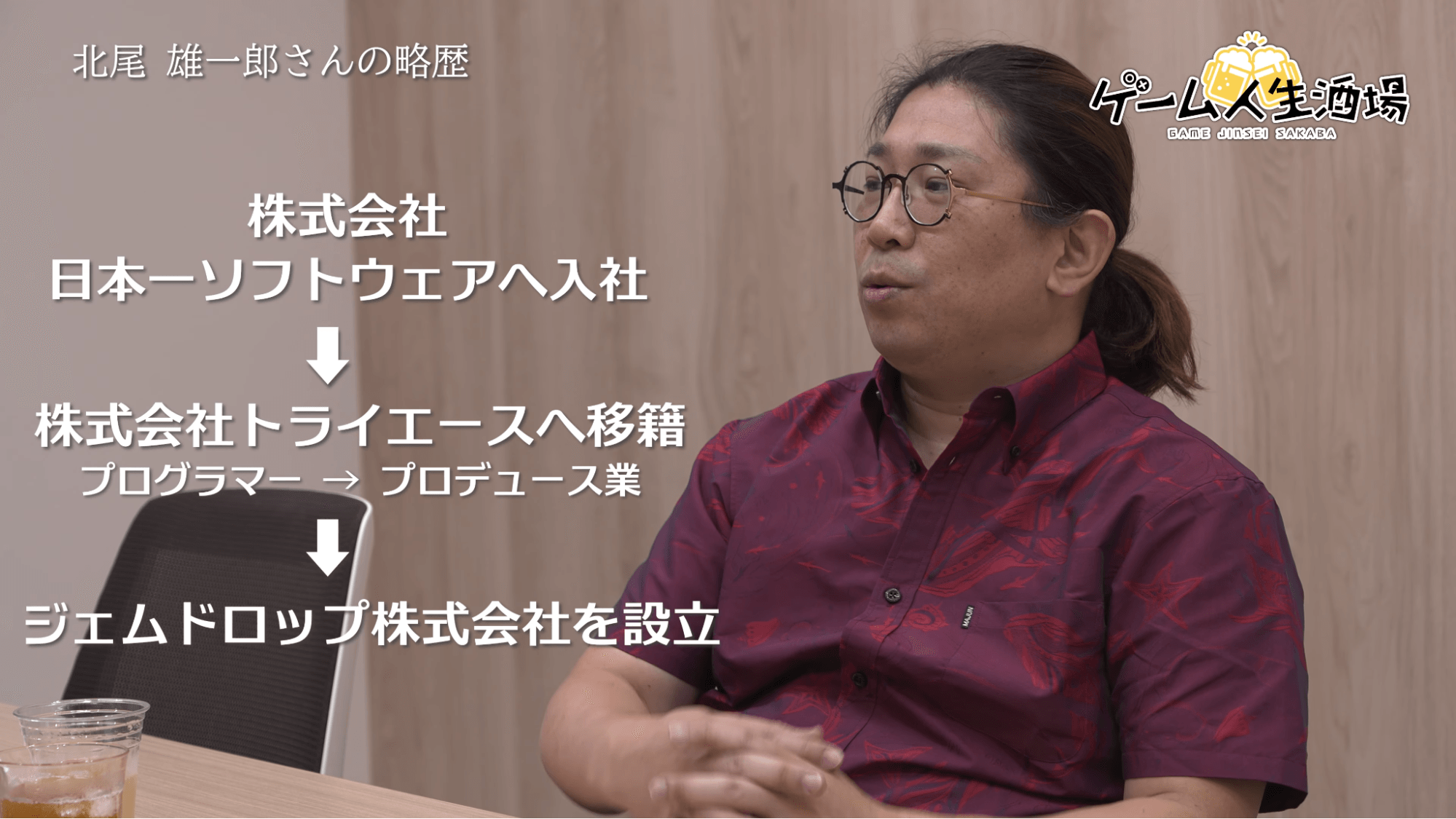

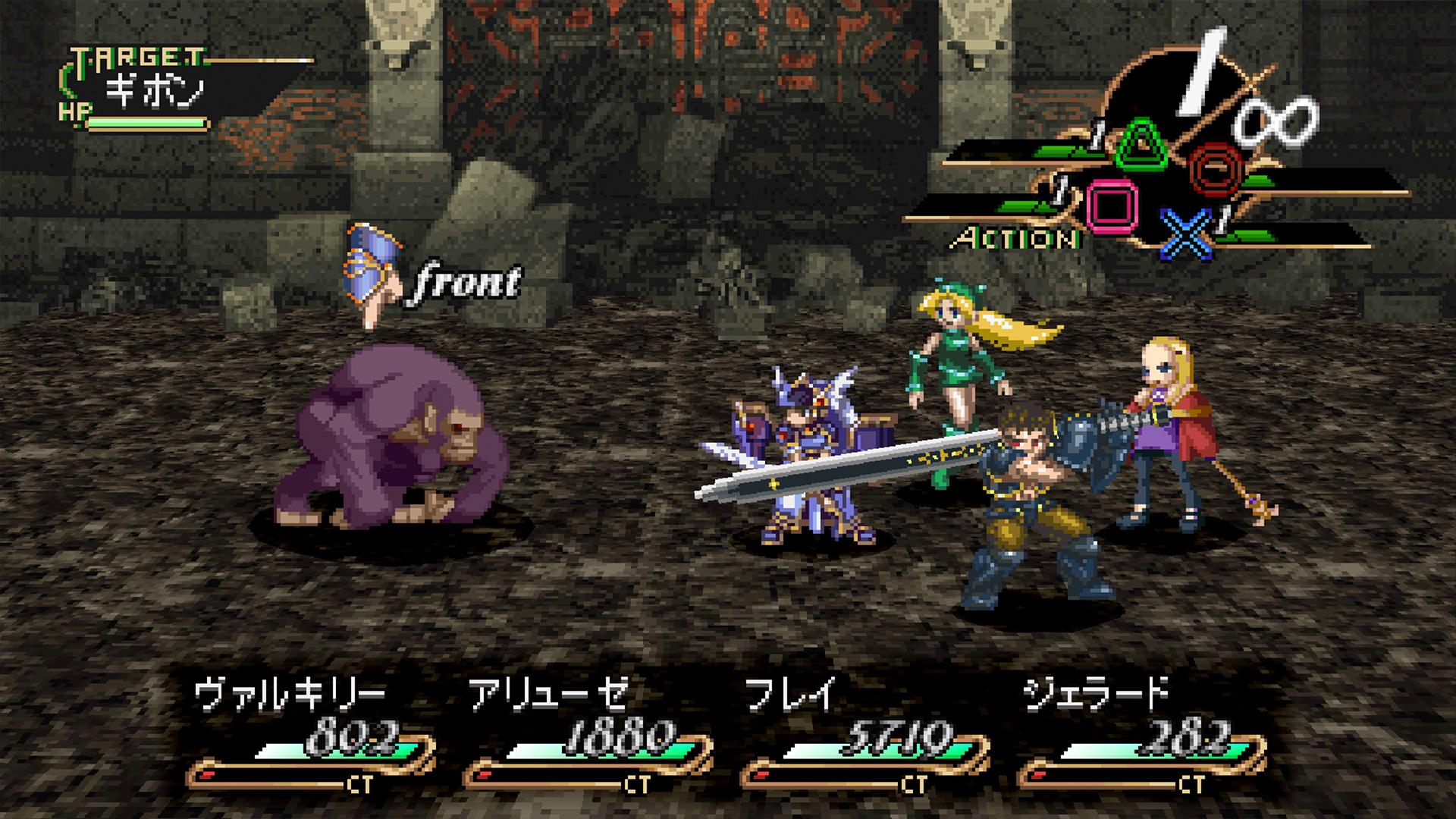

学生を卒業した後、最初は岐阜にある日本一ソフトウェアさんに入社して『マール王国の人形姫』なんかに携わっていたんですが、数年でそこを辞めてトライエースさんに移りました。そちらでは初代の『ヴァルキリープロファイル』から『スターオーシャン3』『ヴァルキリー』の2作目、その後は『エンド オブ エタニティ』なんかに関わってきましたね。

ずっとプログラマーとしてやっていたんですが、三十ちょっとすぎの頃から下を育てつつプロデュース業に転向して、そのあと2013年に会社を作って、今が13年目ですね。

喜多山氏:

ここからいろいろと掘り下げていきたいんですが、まず最初にお聞きしたいのが、ゲーム業界に入る前のところですね。どういう幼少期、学生時代を過ごして、ゲームを作る大人になっていったのか。どういう過ごし方、どういう生活をされてたのかっていうのを聞かせていただいていいですか?

北尾氏:

そうですね……。普通の子どもやったんやないかなと思いますけど、どうですかね。昔は。でも小さい頃は分解少年でしたね。テレビでもファミコンでもラジオでも、なんでも分解してました。どういう風に動いてるかを知りたかったんですね。それをほっといてくれた親もすごいなって思います。一応戻るレベルまではネジで回して戻してましたが

喜多山氏:

へえ、ちゃんと戻してたんだ

北尾氏:

戻ったり、戻んなかったのもあります(笑)いろんなものを分解してましたね。あと昔はなりたいもの、好きなものがすごいちょこちょこ変わってたなあ。昔書いたものを見たら、なんか「たこ屋さん」になりたいって書いてありましたね。

喜多山氏:

「たこ屋」?

北尾氏:

なんでしょうね(笑)空に飛ばす凧を売る方か、たこ焼き屋さんだったんかな?恐らく空に飛ばす方かと。

喜多山氏:

何を思ってそうなったんでしょう。

北尾氏:

記憶がないんでよくわからないですね(笑)まあそれが幼稚園とか小学校の頃かな。うちは転勤族だったんで、親父の仕事の関係で1年か2年くらいしか同じ場所にいなかったんです。いろんな趣味はあったんですが、人間関係が毎回リセットされるんですよね。

なのでずっと長く付き合える友達ってのは基本的にいなくて、それがしんどい時期もありましたね。いじめに遭ってたこともあったんですけど、人生何週分か余計に回ったみたいな感じもあって、そこは面白かったですね。

結局小学校も3つ、4つ行きましたし。中学校は2校移りましたね。趣味は最初漫画とかアニメから入りました。そのころは漫画家になりたくて、順当に漫画を描いてみたり、ゲームブックの真似っこをしたりしてましたね。

小学校の頃には、ちょうど『ラピュタ』が劇場で流れた時期なんですけど、近所にオタクのお母さんが1人いらっしゃって、ラピュタの本を見せてもらったことがきっかけでアニメージュを買うようになり、アニメの世界にどっぷりハマっていきましたね。ただ、そのころからゲームもやってましたね。

喜多山氏:

どんなものをプレイされてたんですか?

北尾氏:

ファミコンとかずっとやってたし、中学3年か高校の頃には『ストリートファイターII』を死ぬほどずっと対戦してましたね。

喜多山氏:

あの頃は全国誰でもやってたからね~

北尾氏:

ほんとに当時は誰でもやってたよね!まあ子供時代はそうやって何度も転校を繰り返してるうちに、中学校の時にたまたまパソコンがおいてある学校に入れたんですよ。PC-98のVMとかですかね。今考えると、その学校はお金あったなって思いますね。

そこにはパソコン部もあって、BASICができる先輩が1人いたんですよ。

で、僕も先輩に色々教えてもらいながらプログラムをするようになって、「これはおもろいな」ってなりましたね。親戚のおじさんがMSXとか持ってたんで、MSXの2を譲ってもらって、BASICでちょこちょこゲーム作ったりとかしてました。といっても当時は飽き症で、タイトル画面とそれっぽい音楽と演出をつけて、それで飽きちゃってましたね(笑)

当時ベーマガ※の記事とかも読んで、作ったり改造したりとかもしてました。『スト2』やったり、プログラムしたりとかしてるうちに「これはゲームクリエイターも面白いかもしれんな」っていう風になっていったわけです。

高校を卒業する頃ぐらいにPCを買ってもらえたんですが、そこから当時ファルコムさんが出していた『イース』とか『ブランディッシュ』とかを遊び始めて、感動しましたね。今で言うsteamのインディー作品を遊び始めたような感じで、友達がみんな家庭用ゲーム機で遊んでるのに、俺はPCでみんなの知らないゲームをやってるみたいな優越感もありました。あの頃のPCゲームってすごく先進的だったじゃないですか。

※マイコンBASICマガジン

2003年まで刊行されていたホビーユーザー向けPC関連雑誌。

TAITAI:

そうですね

北尾氏:

その流れで結局高校は工業高校に進学したんですが、工業高校生って「ポケコン」っていうのが配られたんですよ。ポケットコンピューターってやつなんですけど、シャープさんとかが出してるやつで、単三電池4本入ってて、ちっちゃい液晶がついてて。

喜多山氏:

電池で動くんですか?

北尾氏:

電池で動きます。ちっちゃいフルキーボードがついてて、BASICが打てるんですよ。それで学校の授業中なんかにこっそりゲームを作って……数字を掛け合わせて消していく落ち物パズルみたいなものを作りましたね。

そしたら「あいつなんかゲーム作ってるっぽいぞ」っていうのがバレて、面白そうだからコピーさしてよって話になるわけです。そのゲームが学校で流行りだして段々ひとり歩きして。当時は工業高校やったんで、ちょっとイカついというか柄の悪い先輩方とかもいたんですが、そういうちょっと怖い人たちからも「俺もちょっとコピーさせてほしいんやけど」みたいに言われて、やったぜ!って思いましたね。

自分と直接は接点がない人たちが、自分の作ったものをほめたり欲しいと言ってくれるのを見て、嬉しかったですね。

喜多山氏:

なるほど。ゲームを作って誰かに喜んでもらうのが嬉しいっていうのは、その工業高校時代に『ビー・バップ・ハイスクール』みたいな人たちにも「面白い」って言ってもらえたようなところが原体験なんですね。

新卒で入った日本一ソフトウェアでは、年間4、5本ものゲームを開発する濃厚すぎるハードワークに

北尾氏:

そんなこともあって、高校卒業後は地元の情報専門短大に入りました。当時僕は島根に住んでたんですけど、そのころはゲームの専門学校なんてのもあんまりなくて、東京や大阪にゲーム系の学校がギリギリあるかないかぐらいの時代だったんですよね。

それで2年間、情報の授業を受けつつ、それ以外はほとんどずっとゲーム作ってましたね。そうこうしてるうちに就職せなあかんってなって、日本一ソフトウェアさんに入りました。

TAITAI:

短大で作られてたゲームって、誰かに見せたりとかはしていたんですか?

北尾氏:

短大の頃はあまり見せる機会はなかったですね。コンピューター関連の授業だったので、割と真面目に聞いていたというのもあるんですが、結局2年で就職しなきゃいけなかったので、なんだかんだ慌ただしかったというのもあります。1年経ったらもう就活しないといけませんでしたから。

喜多山氏:

プログラマーっていう職種を選んだのは、当然ゲーム業界に入るためだったんですね。

北尾氏:

というか、プログラマーになろうとは1ミリも思ってなかったですね。プログラムはあくまでゲーム作るために必要な手段で、やりたかったのはあくまでゲームを作ることでしたから。

喜多山氏:

ただ、幼少期には漫画家になりたかったという話もありましたけど、絵を書く素養もあったわけじゃないですか。そこで絵描きに行かずに、プログラマーの方を選んだ理由ってなにかあったんでしょうか?

北尾氏:

根本的に物を作るのが好きなんですよね。人に見てもらってその反応を楽しみたかったんです。漫画家にもなりたかったんですけど、ちょっと自分には相当難しいなと思っていました。

今でこそ多少は分業化も進んでますけど、お話を考えて絵を描いて、売り込みもして、展開もして、下手するとそれを週1でやるっていうのを、これは自分には無理だなと。

あとは、やっぱりゲームづくりの方が面白そうだと思ったのもありますね。ゲームって絵も入ってれば音もあるし、物語もある。プログラムが入っていて、自分で操作することまでできる。じゃあこっちの方が面白いなって思っちゃったのが、結局は1番のポイントかもしれないですね。

喜多山氏:

ゲームは総合エンターテイメントですからね。いましがた漫画の話があったんでお伺いしたいんですけど、ジェムドロップさんで漫画をやる計画ってないんですか?

北尾氏:

いまから?(笑)

喜多山氏:

ジェムドロップ15周年とかで、「ジェムドロップを作った男たち」とか……

北尾氏:

どうでしょう(笑)。そういえばユニティさんがその昔「ユニティを作った男たち」っていうすごい面白い本を出したりしてましたね。アニバーサリー的なものとしてやるのはありかもしれません。

本業としてはゲームを主軸にしたいと思っていますが、うちもゲーム以外の事業もやってて、映像制作の協力なんかもさせてもらってますからね。結果的にゲームの糧になったりするならありかなと思います。ただ自分で漫画をやるのはちょっとお門違いかなと思ってて、それは漫画家さんにおまかせしたいかなと思います。

喜多山氏:

ぜひ15周年にどうでしょう。キマイラ文庫※でまず小説にして、それをコミック化していただくという流れで(笑)。

まあそれはさて置き本題に戻しますと、そうやってゲームの道に進まれた中で、最初の会社として日本一ソフトウェアさんを選ばれた理由はなんだったんでしょうか?

※喜多山浪漫氏が作家・蝉川夏哉氏らとともに立ち上げたノベルブランド。ゲーム化・コミック化100%を目指すことを掲げている。

北尾氏:

たまたまです(笑)

喜多山氏:

たまたまですか(笑)

TAITAI:

就職先はゲーム会社に決めて探されていたんですか?

北尾氏:

決めてました。そこら辺の経緯を少しお話すると、当時は就職するための情報がすごく少なくて、アスペクトさんが出してた「ゲーム業界就職読本」ってのを参考にして就活してたんですよ。

半分ぐらいは就職の仕方みたいなノウハウ、ハウトゥーが書かれてて、もう半分ぐらいは各社さんの会社内容とか応募先の情報とかが載っているような本です。

その中から会社を探しつつ、知ってる会社はもちろん、でも知らない会社も受けようと思って、社員数の少ない順にソートをかけて、その中で出てきた1社が日本一ソフトウェアさんなんです。日本一さんは社員数2名って書いてありました。

一同:

(笑)

北尾氏:

まあ蓋を開けたら全然2名じゃなかったんですけどね(笑)

ほかにもPlayStationのSCE(現在のSIE)さんとか、インテリジェントシステムズさんとか、何社か受けましたね。そのふたつはどっちも落ちちゃったんですけど。

喜多山氏:

それじゃあ選んで決めたというよりも、とにかくゲーム業界に入ろうとして就活されてたような感じなんですね。それで日本一ソフトウェアさんに入社したと。

北尾氏:

そんな流れですね。日本一ソフトウェアさんも当時、いろんなタイトルを出されてましたし、オリジナルタイトルをプレステ向けに出されてたりしたので、ここならオリジナル作品を作れるんだろうなっていう期待はありました。

喜多山氏:

日本一ソフトウェアさんではどんな風に働かれていたんですか?

北尾氏:

当時同期入社したのが6人いて、プログラマーが2人、グラフィックが3人、営業の方が1人いましたね。僕は最初QAのデバッグから始まったんですが、そうは言っても日中は研修でプログラムを組んで、夜になったら朝までデバッグみたいな働き方で、「あれ、寝れないぞ?」みたいな感じでしたね。

喜多山氏:

いきなりそうだったんですか?(笑)

北尾氏:

いきなりですね(笑)。ただ研修の先輩には恵まれたなって思います。当時の先輩が、以前サン電子にいらっしゃった腕利きのプログラマーさんだったんですよ。サウンドもできるしプログラミングもできるみたいな方で、サン電子さんの『ギミック』っていうファミコンの名作アクションゲームを「目コピ」するのが研修でした。

そういうことをする一方でデバッグもやってて、1本目にプログラミングしたのがプレステの『エンジェルブレード』っていうシミュレーションRPGですね。もうなくなっちゃったんですけど、オンデマンドさんっていう会社さんで、そこからご相談されたゲームを日本一ソフトウェアさんが受託して作ってたんです。

そのころはとにかく作ってた数が異常で、プログラマーは自分ひとりで年間4本~5本ぐらい出してましたね。

喜多山氏:

へえ、すごいですね。

北尾氏:

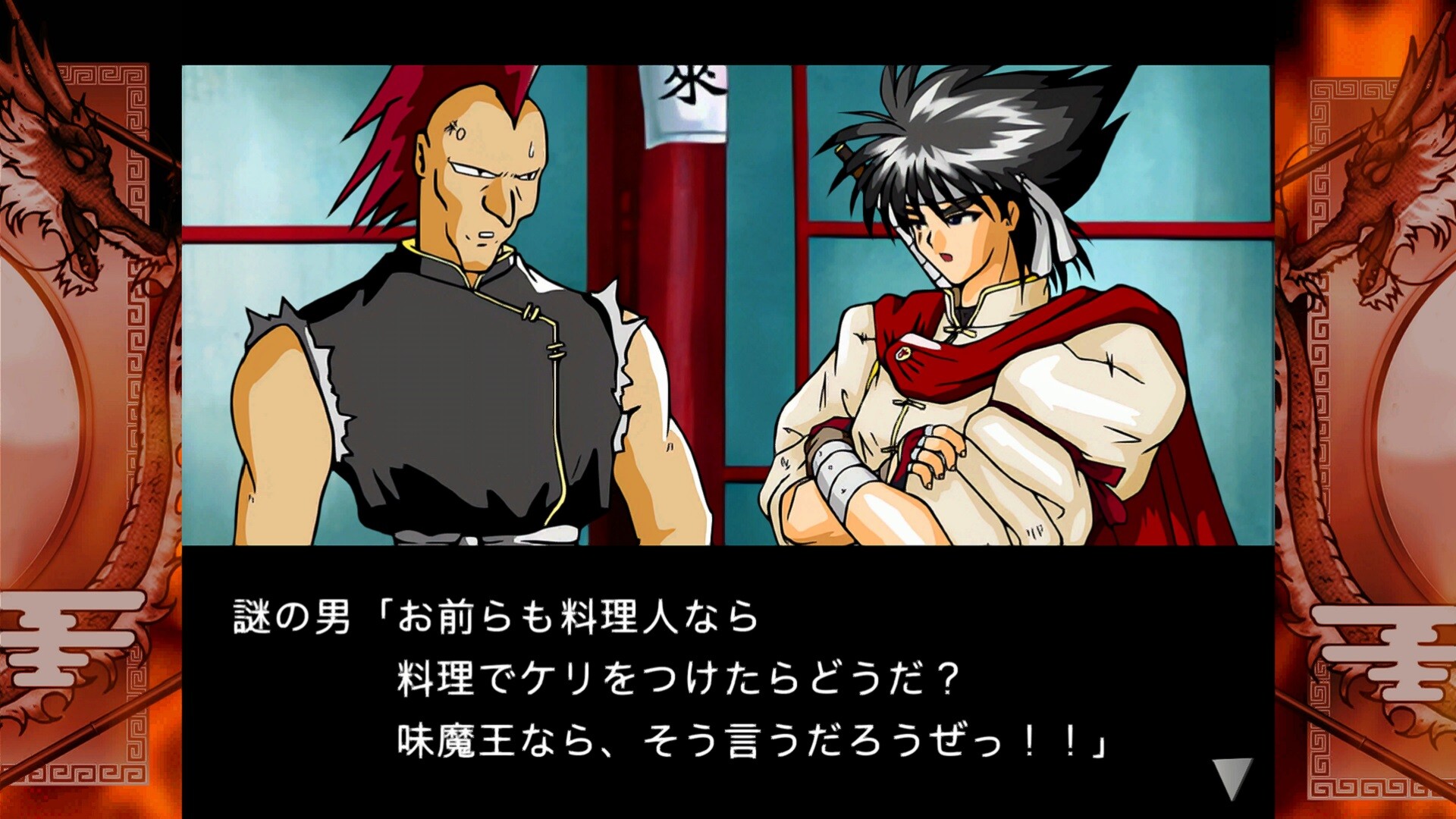

『サテライTV』っていう経営シミュレーションみたいなの作ってたときは、確かマスターまで2、3ヶ月とかでしたね。その裏で『みちのく秘湯恋物語』っていう花札のゲームを作ってたりもしてました。そんなことをしてる中で、同期の連中で「もっと好きなことをやろうぜ」っていう機運が盛り上がったタイミングがあって、そこで出てきたのが『クッキングファイター好』なんですよ。

当時流行ってた『Gガンダム』とか、とにかくみんなの好きなものを集めて作ったタイトルなんですけど、やっぱりこれも3か月くらいで作ったものでしたね。

今となっては普通の技術なんですけど、当時「ディスクストリーミング」っていう音楽を流しながらデータを読み込むっていう技術があって、当時コナミさんが出してた『ポリスノーツ』や『ときめきメモリアル ドラマシリーズ』なんかがその技術を使ってたんですね。音がやたらいいのに、ちゃんとロードも並行して駆動するんですよ。

『クッキングファイター好』でもどうにか音質をよくしたいなと思っていて、想像しながら技術を真似っこして、そのシステムを『好』に入れたんですよね。それで、豪華な音楽が鳴りながら裏でデータもロードしながらゲームもスムーズに動くようになりました。

ちょうどその裏で『久遠の絆』っていう、結構カルト的な人気のあるアドベンチャーゲームが出るんですけど、『クッキングファイター好』で使ったシステムをこっちのタイトルにも移植してつかったりとかして活かすことができたり、当時もすごく楽しかったですよね。

喜多山氏:

今じゃ考えられないようなスケジュールですよね。別にカジュアルゲームというわけではなかったわけですからね。

北尾氏:

そうですね、フルプライスで売ってましたね。最後に手がけた「マール王国」も半年で作りました。めちゃくちゃ鍛えられましたね(笑)

TAITAI:

開発は同じチームでずっとやられていたんですか、それとも毎回毎回チームが別途に組まれるような感じだったんでしょうか?

北尾氏:

ちょっとずつ組み合わせは変わるんですけど、基本はおおむね同じチームで作ってましたね。途中で新卒が入ったりとか、外部の方にご協力いただいたりとかするんですけど、最大で10人行くか行かないかぐらいのチームでつくってましたかね。今考えると、何故あんなことができていたのかよくわからないですね……

一同:

(笑)

北尾氏:

時間がだいぶ歪んでましたね(笑)

だいたいお察しかもしれませんが、基本的にほとんど家に帰ってないです。というか家が近かったんで、朝の3時とか4時に帰ると、翌朝になって経理のおばちゃんがわざわざ起こしに来てくれるんですよ。こういうと親切そうだけど、なんかとんでもなくブラックやな(笑)

喜多山氏:

そうですね(笑)

北尾氏:

ゴンゴンゴン!「北尾くんが来ないと仕事が進まないの!」って言って起こされて。車に乗せてもらって、社長出勤していくんですよ。

TAITAI:

短大出てからだから、20歳から2、3年ってことですよね。

北尾氏:

そうですね、ものすごく密度の濃い時間でしたね。日本一さんにいたのはたった2年半なんですけど、すごく濃いんですよ。今の世の中的にはちょっとかなり危うい感じだっただろうなと思うんですけど、当時は全く苦ではなくて面白かったですね。すごく糧になった経験です。

“セーブデータの個数”をめぐって社長と大喧嘩。仕事を辞め、『スターオーシャン』に憧れてトライエースに

喜多山氏:

かなり濃密な日本一ソフトウェア時代を過ごされたということでしたが、どうして退職されたんですか?

北尾氏:

楽しくやってたんですけど、社長と喧嘩したっていうのが辞めることになった1番の理由ですね。

喜多山氏:

どういう喧嘩だったんですか?

北尾氏:

思い返してみると、もう本当にしょうもない喧嘩だったんですよね。始まりは『マール王国の人形姫』開発中に、セーブデータの個数を僕の方で勝手にいじったことが原因なんですよ。

『マール王国の人形姫』のセーブスロットって3つなんですけど、当時のプレステのメモリーカードって15ブロックまでセーブできるんで、簡単な変更でそれを5倍に増やせたんですよ。やっぱRPGのセーブデータの数って多い方が便利じゃないですか。なので僕がプログラムをいじって15個セーブできるようにしたら「マスターアップの直前に仕様を変えるな!」って社長から大目玉を食らいまして。

今考えると確かにそうかもなって思う反面、当時は僕もすごく尖ってましたし、ユーザーファーストというか、「こっちのほうがユーザーは喜ぶ」と思っていたので、怒られて逆にカチンときちゃって反論したんです。それでめちゃくちゃ喧嘩になりました。

当時は日本一ソフトウェアさんも「このソフトがこけると危ない」みたいな時期だったので、お互い真剣なわけですよ。その中で、いやいや15個がいいとか戻せや、みたいな話をしてめちゃくちゃ喧嘩して。

そしたら社長が、僕を制御できないって思ったのか「1分単位でお前の行動タスク表を作れ」なんて言い出して、結局それはうやむやになったんですけど、何日かは実際にそういうことをやらされて、もう2度とこんなことしたくないと思って辞めました。ゲーム自体は完成した後にやめたんですけどね。

喜多山氏:

日本一さんの当時の社屋の壁には穴が開いてるという話も聞いたことがありますね。

北尾氏:

よくわかんないです(笑)空いていたかもしれないですね。

熱かったと言えば熱かったし、当時は本当に真剣でした。今もゲーム開発には真剣ですけど、やっぱり若気の至りかなって思いますね。当時まだ会社もちっちゃかったし、喧嘩の会話もだだ漏れで、全部聞こえとったんやろうなと思います。

喜多山氏:

平成初期ぐらいの時代って、まだ情熱で掴み合いをするぐらいの時だってあったんですよね。今って多分もうなさそうですけど。ジェムドロップさんだとあります?

北尾氏:

ないですね(笑)

一同:

(笑)

北尾氏:

ちょっとした言い合いというか、意見のぶつけあいはありますけど、「聞けよ!」みたいなことはないですね。確かに時代はちょっと変わったなって思ったりはしますね。

当時『ファイナルファンタジーVII』が出たタイミングで、それを見た先輩が「北尾くんね、これ人間が作ってるわけだよ。人間が作れるんだったら俺らにもやれるよな」みたいなことを言うわけですよ。そしたら僕も「やれますね!」って返したりしたのは今でも覚えていますね。どういう理論やと(笑)。

当時最新鋭のフル3D技術で作られていたもので、当時の僕に作れるわけないんですよ。

喜多山氏:

まあその理屈自体は間違ってはいないですよね(笑)

北尾氏:

間違ってるけど、間違ってないよねっていう、あの感じは嫌いじゃなかったよね(笑)。努力したらできるはず、もちろんできないかもしんないけど、できる可能性は0ではないっていう……うん、正しいよなって今でも思いますけどね。それが適正かどうかっていうのはまた別の話ですけど。

喜多山氏:

もしそのまま日本一ソフトウェアさんに残られてたら、どんな未来があったと思います?

北尾氏:

残ったんですかね?

喜多山氏:

いや、残ってたとしたらっていう仮定の話です。

北尾氏:

穴がいっぱい増えてたんじゃないですかね?

一同:

(笑)

北尾氏:

でも仮にその時は残ったとしても、結局辞めちゃってたんじゃないかなって思いますね。あんまり長続きしなかったんじゃないかなって思って。

喜多山氏:

なるほど。そこはスタイルとか考え方の違いとか、そういったところですか?

北尾氏:

当時の自分が考えていたこととして、1回大手の組織に入っておっきいRPG作ってみたいなっていう考えが芽生えちゃってたんですよ

喜多山氏:

日本一ソフトウェアさんは地方の企業ですからね。都会に出て、大きい会社でブイブイ言わしたいっていうのは、若い頃はなおさらあるでしょうね。

北尾氏:

ありましたね。あとはあの頃トライエースさんの『スターオーシャン』をいちユーザーとして遊んで、「これはすごい人が作ってるな」って思ったんで、そこで仕事してみたいなって思ったというのもありますね。

喜多山氏:

ちょうどその話が出たんですけど、トライエースさんを選んだ理由というのは、『スターオーシャン』がきっかけではあったんですか?

北尾氏:

それと『テイルズオブファンタジア』ですね。このチームはなかなかファンキーだなあって思っていました。応募したのはそれが大きな理由ですね。ほんとは他も受けたかったんですけど、まあ、トライエースに受かっちゃったんで、入っちゃったみたいな。

喜多山氏:

他を受ける間もなく、受かっちゃったみたいな感じだったんですね。

北尾氏:

そうですね。面接に行った時に、『ヴァルキリープロファイル』の企画書を見せてもらったんですよ。今考えると「NDAとは?」みたいな話なんですけど、今実はこんなの作ってるんだよって企画書見せてもらって、「で、これのバトルを作る人間が足りないんだよね、やる?」って言われて、「はい、やります!」って即答したんですよね。

喜多山氏:

トライエースでどんなタイトルを作られたかっていうのは、少し伺いましたけど、それらを通して、学ばれたのはどんなことでしょう?

北尾氏:

日本一ソフトウェアさんでは「短期で効率よく物を仕上げる」っていう能力がめちゃくちゃ付いたんですけど、トライエースさんでは「どうやったら面白くなるのか」「どこをお客さんが見てるのか」「どこにリソースを集約するのか」っていうポイントがすごく勉強になりましたね。

喜多山氏:

じゃあ今のジェムドロップは、その2社の良いとこどりして出来上がってるような感じなんでしょうか?

北尾氏:

そうだと思います。

TAITAI:

『ヴァルキリー』でバトルパートをプログラムしたっていうのは、言ってみるとゲームデザイナー的な素養を持ったゲームプログラマーとして活動されてた、みたいな認識であっていますか?

要するに、ゲームデザイナーからの要望を良い感じに汲み取って、それをプログラムに起こしていったということですよね。

北尾氏:

そうですね。仕様書もあるにはあったんですけど、「こんなことがやりたい」っていう内容がフワっと書かれているようなもので、実際にプログラマーが作ってみては遊んで、直してを繰り返すようなノリで作られてたんですよね。

だからプログラマーにはゲームデザインとか、こだわりに対する理解度が相当求められていたと思います。そこは僕もうまく育ててもらいましたね。

喜多山氏:

プログラマーがプランナーを兼ねてゲームデザインするようなところも結構あったんでしょうか?

北尾氏:

トライエースでは多かったですね。今は多分違うんですけど、『スターオーシャン3』ぐらいまではそんな感じでした。『ヴァルキリー』の2もギリギリそのテイストは残ってますけど、もう『エンドオブエタニティ』ぐらいからは、もっとはっきり分業化されるようになっていきましたね。

喜多山氏:

分業が進むのは良い面もありますが、昔みたいに兼業でやっていくことの良さもありますよね。そのあたりが今も残ってるのがインディー開発なのかなという気もします。

北尾氏:

そうですね。僕も今の会社はどっちかといえば兼業スタイルです。企画が決めねえと仕事できませんってやつは採らんっていうスタンスでやってますね。

独立して立ち上げたジェムドロップは、変な会社?

喜多山氏:

北尾さんはトライエースを経て独立されることになるわけですが、トライエースを辞めたのはなぜだったんでしょう?

北尾氏:

いくつか理由はあるんですけど、ひとつには独立したかったというのが大きいですね。

喜多山氏:

独立したい熱は、ずっとあったわけですね。

北尾氏:

はい。またそのころにはモバイルゲーム、インディーゲームの波が来ていて、小さなチームでもしっかりした物を作れば売れるっていうのが言われてたのがその辺りの時代じゃないですか。だからそのチャンスをつかみたかった……というのと、あとは疲れちゃったというのもあります。

30代前半ぐらいから、自分が腑抜けになっていたなと感じる時期があって、もう一度違う環境に身を置きたかったというのも理由ですね。自分が30代ぐらいで死ぬっていう仮設定をしていて、だからそこまでになんとかひと旗揚げなあかん、みたいな感じに思ってもいたんです。

TAITAI:

自分の作りたいゲームを作るために、とかではないんですね。

北尾氏:

そうではなかったですね。僕の場合、作りたいものは常に変化しちゃうんですよ。だから、こういうのやりたいな、っていう持ちネタはいくつかあるんですけど、横から来た話でも面白そうならやってみたいんです。

自分の根っこの部分は、プログラマー的な何かを効率化したり改善したりすることなのかもしれません。自身の作りたいものを目指して独立するぞ、インディーで作るぞという方は素晴らしいなとも思うんですけど、自分はそうではないんですよね。

ただ、ヴァニラウェアさんとか見てると羨ましいなって思いますね。ずっと迷わず自身の求めるところに突き進んでますよね。

喜多山氏:

道を貫かれてますよね。フロム・ソフトウェアさんなんかもそんな感じですね。『キングスフィールド』からの秘伝のタレをずっと使い続けている感じです。

TAITAI:

ゲーム会社としては、それがある種の王道だとは思いますね。だけど、一方でジェムドロップはそうではないスタイルで成功していて、ゲーム作ってるかと思いきや映像も作ったりとか、なんだかよくわかんない感じじゃないですか。

それも嫌々作ってるのではなくて、面白がってやっているようなところが、傍から見ていて不思議な部分ですね。何を基準に取捨選択してるんだろうかっていう。なのでそのあたりは今日聞いてみたいなと思ってましたね。

北尾氏:

根本的にはまず僕がやりたいか、やりたくないかだし、スタッフがやりたいのか、そうでないかという話ですね。『ホロの花札』もまさにそれで、あれはうちの若手が楽しんでやってくれているというのと、僕自身としても花札っていうものが「来る」んじゃないかと感じているところから来てるんですよね。

コロナ禍が明けたくらいの頃に、姪っ子が「学校で今花札が流行ってるんだ」って言ってきたんですよ。僕らが花札っていうと、なんだか賭博の道具みたいなイメージが昔はあったじゃないですか。でも、小学生たちは全然そういう感じに思ってなくて、普通にカードゲームとして楽しんでるんですよ。

うちの若手とかも、にじさんじとかホロライブとか好きで、ぶいすぽっ!も好きで、それならこれとこれを合体させられるんじゃないかな、みたいなところが始まりだったりします。自分の好みというのもそうだし、スタッフがのびのびと仕事に打ち込んでくれそうなものを、会社としてチョイスしている感じはありますね。

喜多山氏:

スタッフの方から企画が上がってきたりとか、「あの仕事取って来てくださいよ」みたいな話っていうのはないんですか?

北尾氏:

あまりないですね。全く無いということもないですが、沢山上がってくるということもありません。「仕事取ってきて下さいよ」の部分は、そこがちょっと難しくて、うちの子らも好きなものって結構あるんですけど、「好きすぎて近づきたくない」っていうのが一定数いるんですよ。ファンだから「やりたいけど、話を耳に入れたくない」という感じなんです。とは言えプロなので話は聞いてもらえるんですが(笑)

喜多山氏:

なんかそこもちょっと変わってるというか。まあ、なんかやっぱちょっと普通のゲーム会社っぽくないですよね。「北尾さんとその仲間たち」っていう感じがします。

TAITAI:

僕の勝手な想像かもしれませんが、聞いているとうちの編集部っぽい感じもしますね。なんかいろんなネタが飛び込んできて、やりたいものもやりたくないものもやったり。ある意味ですごく軽い感じに聞こえます。こんなネタ来たで、みたいな。

喜多山氏:

いろいろ伺っていて、ジェムドロップイコール北尾さんなんだなっていうことは、すごく、感じましたね。

北尾氏:

最大のリスクでもありますね(笑)

喜多山氏:

絶対上場なんかできなさそうです(笑)

北尾氏:

うん、しないですね。

喜多山氏:

しなくてもいいと思いますよ。エンターテイメント企業は上場しない方が良いっていうのが私の持論です。ただそれでちょっと聞きたくなったのは、事業承継についてです。ジェムドロップの次を継ぐ人って、ちょっと全然イメージできません。

例えばレベルファイブさんだったりサイバーコネクトツーさんだったりとかも、同じようにどんな人なら後継者になりうるのかって、ちょっとイメージしにくいところはあるんですけど、それよりさらにイメージしにくいなと。

北尾氏:

マジすか?

喜多山氏:

北尾さんが、「辞めた!」ってなったら解散する会社に見えますね。

北尾氏:

昔はそういうこともあるかなとは思ってましたね。「2、3ヶ月の就活ができるお給料は先に払うから解散するぞ」みたいなことを社員によく言うてました。ただ、もう今はだいぶ難しいなと思ってます。

喜多山氏:

したいとは思ってるんですか?

北尾氏:

難しいなって思います。二度と同じ会社にはならないよなって思うんですよ。それはもうしゃあないなって思ってて。だから偽物になってもまだやれますよっていう人は残ればいいなって思うし、いや偽物になったんならもう嫌だって人は辞めればいいし。

ただ個人的にすごい思うのは、たとえば任天堂さんって、「任天堂イズム」みたいなものが何十年続いても残ってるじゃないですか。「どうやったらあれができるんだろう?」って考えた時に、僕が出した答えって「時間」なんですよ。時間をかけて文化として醸成されてるんです。

喜多山氏:

そうですね、それはすごく言えてると思います。任天堂さんはもう文化だと思います。

北尾氏:

文化ですよね。

喜多山氏:

文化であれば、社内のだれに話をしても同じ答えが返ってくるんですよ。だから北尾イズム、ジェムドロップイズムを一人一人が語れるようになったら、北尾さんがいなくなったとしても、ジェムドロップっていう会社は今のスタイルのまま行けるんだろうなっていう風に思いますね。

北尾氏:

ちなみに僕はもう命ある限りずっとゲームの仕事はしたいですけどね。だから小島秀夫さんとか見ててすごいなって思います。そういう意味では健康には気を遣わないといけないですね。

喜多山氏:

そうですね。ちょっと痩せた方が良いですよ(笑)

北尾氏:

あんたもそうやで(笑)

あんまりよその会社さんを気にしても仕方ないですが、本当に各社さん事業継承についてはどうされるのかなあってのは気にはなりますね。ゲーム会社の事業承継とかってほんと難しいなあって最近思います。

ゲーム会社で100年続いてるようなとこって任天堂さんぐらいしかなくって、これからどう展開されていくのかなあっていうのはすごく気になります。

喜多山氏:

たとえば北尾さんの思想的な後継者として遺伝子を引き継いでいく人っていうのはいるのかもしれないけども、事業として承継するっていうのはまた別ですよね。

例えば、宮崎駿監督には宮崎吾朗さんっていう息子さんがいますけど、じゃあ新海誠監督の子供はとか、安田現象監督の子供はとかって、そういうもんじゃないよねっていう話だと思うんですよ。

北尾氏:

経営者とクリエイターは違うものですよね。うちはいまそれがごっちゃになっているようなところがあると思います。でも経営者は経営者、クリエイターはクリエイターの場合の継承の仕方があるんでしょうね。

フロム・ソフトウェアさんとかコジマプロダクションさんとか、クリエイターと社長がイコールだったりする場合はどうするのっていうのは、難しい問題だと思うんですけど。サイバーコネクトツーさんなんかもそうですよね。

喜多山氏:

もとからビジネスとして経営している人がやってる会社に関しては、普通にビジネスとして引き継いでいくだけなんだろうなっていうのはある程度見えますしね。

北尾氏:

社長とクリエイターがイコールの方が、会社としては動きやすかったり、ベクトルが決めやすかったりもすると思います。どうしてもお金も紐づいてきちゃいますしね。

“好きな仕事”だけをやっているとタコ壺化する。理想は受託とオリジナルで50:50

喜多山氏:

ジェムドロップさんも10周年を経て、今は13周年目ですよね。創業からここまで来て、いまの現在地をどんな感じに振り返りますか?

北尾氏:

そうですね……具体的な振り返りとは少し違うんですが、「時間がかかったな」って思いますね。もう10年経っちゃったって、後悔してるんです。

喜多山氏:

もっと早くできたかもしれないっていうことでしょうか?

北尾氏:

と思うんです。でももしそれをやろうと思ったら、いろいろ無理をしないといけなくて、それだと多分バランスが悪くなって失敗してたんじゃないかなとも思います。

これは半分自分を納得させようとしている部分もあるんですけど、世の中にブランディングを認知させたり、文化を醸成させたりして地位を確立していくには、すごく時間がかかるんですよ。

大きいタイトルをやるために人を入れて爆発的に会社を大きくするとか、プロモーションを外部にお願いするとか、流行り物を追いかけるとか、いろんな方法があったはずです。でもよその会社さんとかを見た時、ちゃんと根っこを張って続いている会社さんっていうのは、やっぱり時間かかってるなって思うんですよ。フロム・ソフトウェアさんも知る人ぞ知る名作の会社さんから、爆発的なヒットが出るまで25年、30年ぐらいかかってますよね。

TAITAI:

まあ20年ぐらいでしょうか。

北尾氏:

そうですよね。任天堂さんだってもともと花札屋さんとして創業してからファミコンが出てくるまでも何十年とかかっていて、そこから今の任天堂イズムみたいな文化を醸成してくるまでにはずっと時間がかかっています。個人的にはもっと早く答えを出したかった、っていうのが正直なところなんですけど。

TAITAI:

答えっていうのは、具体的にどういうものなんでしょう?

北尾氏:

答えというか、一定の認知なり型みたいなもの、と言えばいいのか。ブランディングみたいなことですね。

TAITAI:

ジェムドロップの目標とか、「こうあるべき姿」ってどういうものイメージされてるんでしょうか?

北尾氏:

あるべき姿……ない(笑)半分あるけど(笑)

喜多山氏:

ないの(笑)

TAITAI:

ジェムドロップさんの不思議だなと思うことのひとつに、明確なヒット作みたいなものがないことなんですよね。一方で、しっかり躍進してるっていう感じはあります。不思議なパターンですよね。

じゃあジェムドロップはこの先どうするんだろう。次の目標っていうのは、何か独自のIPとかシリーズみたいな話になるのか、会社としてのスタイルを確立していくのか、どんな仕事をしたいのか、そのあたりのゴールというかブランドのイメージみたいなものってどうでしょうか?

北尾氏:

仕事としての理想は、受託と自社パブリッシングの仕事を50:50でやっていくことではあります。僕としては、どれだけオリジナルが当たって儲かっても、受託は辞めてはいけないと思ってるんです。なぜかと言うと、好きなもんだけ作ってると錆びちゃうから。

受託ってそもそも外からのリクエストや制限を飲まなきゃいけない仕事じゃないですか。それをやらないと人って育たないなって思ってるんです。好きなものだけ作ってても伸びないなって。制限があるからこそアイデアが活きることも多々ありますし。

だからそれを両輪にして同じようなバランスでやっていくっていうのが僕の理想ですね。そんなことを言ってると、ますますよく分からない会社だと思われそうなんですけどね。「え、作りたいゲームがあってやってるんじゃないの?」って。

TAITAI:

一般的にはどちらかというと、「受託ばっかりやってるのはよくない」という方向に言われがちかなと思います。いわゆる受託病みたいな、クライアントの言うことを聞くだけで、自分の企画を出せなくなっちゃうといったように。

だからその「好きなものだけ作ってると錆びちゃう」っていうのが、結構珍しい感覚だなという気がしますね。受託の良さというか、オリジナルだけやっているとタコツボ化してしまうといった感覚でしょうか。自分たちの感覚に凝り固まっていくというか。

北尾氏:

タコツボ化は僕も気にはなっていますね。愛してくれるユーザーがいる限り、シリーズの続編なんかは作るべきだとは思うんですよ。でもずっと同じものを作り続けるとスタッフはそこしか見なくなってしまうし、会社の中にファンが入ってきちゃうんですよね。あんまり誤解を招きたくないんですが、僕はそれがあんまり好きではないんです。ファンの人が好きではないという意味ではないんですが。

喜多山氏:

ファンと一緒に仕事するのが、っていうことですよね。

北尾氏:

そうです。ファンの皆さんのおかげで僕らはご飯が食べれてるし、心も潤うんですけど、ファンがゲーム会社の中に入ってくるのは難しいなと感じています。なぜなら成長しなくなってしまうからです。

シリーズであっても本当は残すところは残しつつも、色々変えていくべきなのに、「僕の知ってる〇〇はこうじゃない」なんて言い出して不貞腐れたりしたらもうそこから成長できませんよね。それってすごく難しいことです。

実際には「良かった点」「評価されている点」「改善すべき点」などの意見をスタッフから集めて特徴を抽出して、取捨選択や変更方針を調整して行くのですが、多くのケースにおいて俯瞰で判断できるような感覚が必要になります。消費者視点に近すぎないようにすることが重要です。

他方で、若手をどうやって育てるかという話もあります。例えば大手の会社さんに入ってビッグタイトルの新作に関わるとなった場合、5年で1本作るとしたら、10年たってもたった2本しか作ってないことになるんですよ。もちろんビッグタイトルに関われたというのは大きな経験ではあるけど、もっと沢山の経験を積む必要があるとも思います。

その意味でも、締め切りや制限が決まっていて、できる範囲が決まっている受託の仕事を、できうる最大限のパフォーマンスで回していくっていう経験は大事だなと考えています。もちろん受託ばっかりがいいわけではなくて、それで身に着けた経験をちゃんとオリジナルタイトルの開発に生かしていくことも必要です。

TAITAI:

北尾さんのおっしゃる受託って、何年もかけて大人数で進めていくような大きな仕事というイメージではないんですね。

北尾氏:

そうですね。なるだけ短い方がいいと思ってます。それから受託とは言っているんですけど、うちの会社のやっている仕事って相当勝手にやっている仕事ではあると思ってます。

喜多山氏:

ジェムドロップさんって、全然クライアントの言いなりにならない開発会社なんですよね。

北尾氏:

もちろんリクエストをもらえばちゃんと聞くこともありますけど、逆提案とかもしょっちゅうしますね。『PICO PARK 2』とか『SO2R』もそうですし、もっとこうした方が良くないですか?みたいなことはどんどん言います。だからクライアントからすれば、うちはめんどくさい受託会社なんじゃないかなとも思いますね。

TAITAIさんの質問に回答できているかは分からないんですけど、そういうことをやりたい会社ではあるんです。不思議なことをやってるように見えるかもしれないんですが。

喜多山氏:

なるほど。

北尾氏:

大手の会社さんで今すごく問題になってるのが、自社プロダクトの長期開発ラインの中だけだと、人が育たないってことなんですよ。するとどうするかというと、中小の会社で、短い期間でゴリゴリ作ってたやつを中途で入れてディレクターにするんです。

でもそうなると、「なんたらイズム」みたいなものを持った生粋のディレクターが育たないんです。ファミコンなんかの時代は半年とか3ヶ月で開発していたのが、いまはすごく期間が長くなってるんで、そういうものをどう継承させるのかっていうのは大きな課題ですね。大手さんはどこでもそうなんじゃないかとも思います。

喜多山氏:

大手の看板があるからやりにくい部分はあるのかもしれませんが、やっぱり若手も育てなくちゃいけませんよね。小さい予算で短い期間で出すものっていうのも必要です。別ブランドか子会社を作ってでもやらなくちゃいけないって思いますね。

北尾氏:

中途を採るっていうのは解決策としては確かにひとつの手なんですけど、やっぱり自社の中でスター選手を育てるのが理想ですよね。良い作品も作りたいっていう意志も強いんですけど、会社が長く続くには僕がこうしたいとかだけではなくて、人に責任を持たせて動いてもらったり、人を育てたりいろんなことをしていく必要があると感じています。

条件が悪い仕事でも“面白そう”ならやってみる。それで人が育つなら悪くない

TAITAI:

例えば他のデベロッパーとか開発会社見て、こうはならない、なりたくないみたいなものってありますか?

北尾氏:

すごい切り口が来た!ええ、こうはなりたくない、ですか……。

TAITAI:

なんかありそうには見えるんですけどね。

喜多山氏:

絶対あるでしょ。

北尾氏:

カメラ止めてもらっていいですか。

一同:

(笑)

北尾氏:

そういう意味で言うと、いわゆる「人貸し」的なものは絶対やりたくないです。仕事としてやらないきゃいけない時もあるとは思うんですけど、人貸しするなら個人事業主でいいじゃないですか。別にうちの会社に所属してる意味合いってないですよね。

個人事業主だと仕事が取りにくいなどもあって所属されている方などもいらっしゃるかもですが、自社としてはやろうとはあまり思わないですね。

場合によっては外部にご協力頂いたり、スタッフさんを貸して頂いている側でもあるので、なかなか言いづらくもありますが。あくまで自社としてやる予定はないです。

喜多山氏:

ちょっと話が変わりますけど、ジェムドロップさんって、なんというかポジショニングがすごくうまい感じがしていて。例えばキズナアイさんのタイトルも出されてるじゃないですか。

他にも『ゆるキャン△』とか『狼と香辛料』、ゲームでは『SO2R』とか、最近だと『PICO PARK 2』もそうですし、今後出るっていうところでは『ホロの花札』。あとはドラマなんかのお手伝いをされたりとかも。

北尾氏:

やらせて頂いてますね。

喜多山氏:

なんか美味しいポジションにいますよね。ジェムドロップさんは営業しない会社だと伺ってるんですけど、なぜ営業しない会社のくせに……

北尾氏:

くせにって言ったな(笑)

喜多山氏:

(笑)あえてくせにって言ったんですけど、どうしてそういうポジションにいられるのかっていうのは、世の開発会社さんたちにとってはすごく気になるポイントだと思います。「うちは営業を一生懸命してるのに」という。

で、そこって何なのって思ってるんですよね。本当に営業してないの?とも僕は思ってるんですよ。

北尾氏:

本当にしてないですよ(笑)ただ、きっかけは作ったりとか、お話はしたりとかしています。何と言うか、僕の中での推しクリエイターさんを応援したり、実際に会ってお話してお互いのやりたいことの意識交換などはします。

それから、うちで案件をやらしていただく時には必ずウェブページの掲載を契約条件とかに入れてもらってるんで、それを見ていただいたりとかも、多いのかなあとは思います。

喜多山氏:

営業はしないけど、人と付き合いはするし、人脈があるってことですよね。お話を聞いていて、お客さんがちゃんとリピーターになってるっていうところも、少しあるのかなって思いますね。

北尾氏:

そうかもしれないですね。とはいえ、僕はあんまり飲み会とかも行かないんですよね。「業界人飲み会」とかもあまり好きではないんで。基本的にただの人見知りです。

喜多山氏:

意味ないですよね(笑)名刺だけ渡して、相手の名前も顔もあんま覚えられなくって。

北尾氏:

ゲーム開発者が集まるCEDEC※のあとの飲み会とかは、一時期幹事をやってた時期もあるんですよ。5、6回ぐらいでしたかね。それはどっちかっていうと視点の合う技術肌の人たちが集まるんで割と話もできるんですけど、ただのゲーム業界飲み会はだんだん破綻していくんですよね。

どっちかっていうと面白そうな人同士でこっそり繋がって話をするような感じです。TAITAIさんもそうですね。

※CEDEC

ゲーム関連の開発者を中心とした、技術交換カンファレンス。最新技術や知見の共有、開発者同士の交流などを目的に毎年開催されている。

TAITAI:

ちょっと聞き方変えて、例えば10案件の話が来たとして、どのぐらい断って、どのぐらい受けてるんですか?

北尾氏:

すごく企業秘密感ある話ですね……。10のうち、5受けて5落としてますね。だから1対1ぐらいです。

TAITAI:

何を基準に受ける受けないを判断されてるんですか?

北尾氏:

色々です。お金、人材、実績、面白いか面白くないか。状況によってけっこう違いますね。途中で条件を交渉はさせていただいたりってこともありますし、面白そうだったら赤字でも取るプロジェクトもありますね。

TAITAI:

僕が知る限りだと、ドワンゴでVTuberの映像を作る案件があって、どう見てもいい条件ではなさそうだなと思ったんですけど。なんでやったんだろうなと思ってましたね。

北尾氏:

今だから言えますが、あれは条件悪かったですね(笑)でもめちゃくちゃ面白かったですね。だから面白いっていうところを取りました。

放送まで2週間か3週間しかなくて、それで1話30秒分が1クール分12話必要だと。何言ってんの!?って話ですよね。スタッフにはめちゃくちゃ苦労かけたんですけど、でも彼らも面白かったって言ってくれるんで、良かったなと思ってます。

面白いかどうかも基準のひとつです。損して得取れじゃないですけど、面白くて、それで人が育つならそれでいいじゃんっていうのはあると思ってますね。

喜多山氏:

営業はしないというお話でしたけど、まだ立ち上げたばかりの頃とかもそうだったんですか?

北尾氏:

さすがに、そうはいかなかったですね。

喜多山氏:

やっぱある程度の実績作ってからのフェーズってことですよね。

北尾氏:

そうですね。会社を立ち上げた時は仕事を取りに行きましたけど、それも普通に取り行くのは難しいなと思ってたので、会社を作って4年目か5年目ぐらい社長さん巡りをしてましたね。

まだ社員が10名とか、多くても4、50名くらいの若い会社さんです。そういう社長さんって、社員に言いたいけど言えないことがあるはずだっていうのをシミュレートしたんですよ。そこに行くまでに苦労したことを、これから始める人たちに絶対言いたいはず、なんだったら仕事もくれるかもしれん、みたいな予測を立てて、そういう会社さんにご挨拶に行ったんですよ。

そしたら社長さんは、こうした方がいい、この時絶対困るよ、みたいなことを色々教えてくれてるんですよ。なんだったら仕事あるけどやるかいって。

TAITAI:

それはすごいですね。

喜多山氏:

これ、今日1番ためになる話だ。

一同:

(笑)

北尾氏:

だからお客さんが何を求めてるのかなっていうのはすごく気にしますね。経営者であれば、それを考えることは普通だとは思うんですけど。

喜多山氏:

ただそういうポイントを意識的に強くやってるんだろうなっていうのは感じますね。東京ゲームショウとかイベントに出る時にも、代理店とか使わずにスタッフと一緒に出てるじゃないですか。

北尾氏:

スタッフにもある程度本当のお客さんの顔って見てほしいですからね。今はネットで別にレビューを調べればお客さんの意見もいくらでも出てくるけど、会場まで足を運んで遊んでくださるお客さんの声って、やっぱり重要だと思います。それを直で受け止められるのは、すごく稀有な経験でもあるんですよね。

喜多山氏:

大事だと思いますね。コンパニオンのお姉ちゃんよりも、開発者を並べた方がいいと思いますよ、ぐらいの話ですよね。

北尾氏:

セガさんとか確かね、龍が如くチームとかはスタッフさんが立たれていたかと思います。

「ワシのおかげでこの作品ヒットした!」とスタッフみんなに誇って欲しい

TAITAI:

ジェムドロップの躍進のきっかけとか分岐点って、北尾さん的にはどういうところだったんでしょう。あるいは人を雇い始めたとか、人が増え始めたタイミングとか。

北尾氏:

分岐点は、ひとつはやっぱりTokyo RPG Factoryさんの『いけにえと雪のセツナ』だったかなあと思いますね。

あれは、当時としてはすごく画期的だったと思います。スクエニさんがインディーやるっていうところもそうですし、人の集め方もすごくハリウッド的というか。

あれも開発期間は2年未満くらいで作ってるんですけど、うちの会社が企画からプログラムからアーティストまで社員として揃えたのが、あのタイミングなんですよ。会社としてRPGを1本作れるようになったんです。開発会社としての実績として表に出せたということも含めて、大きな転換点だったと思いますね。

最近だと『PICO PARK 2』が出せたことや、『SO2R』が出せたのはすごく大きいですね。前の会社の仕事というのもありますけど、RPGをゼロからフルリメイクかけて、しっかりユーザーさんの評価を得られたっていうのは大きいです。

喜多山氏:

日本一さんのソフトもなんかやったらいいじゃないですか。『クッキングファイター好』とかどうです?(笑)

北尾氏:

そうですね、日本一さんのタイトルはリメイクしてほしいなって思ったりはしますけどね。ただ日本一さんのリメイクは日本一さんがやるべきなんじゃないかなって思うんですよ。元々社内で作られていたものですしね。『クッキングファイター好』はやりたいですけどね(笑)

喜多山氏:

っていうことですよ、日本一さん。

北尾氏:

これ以前、大空スバルさんとか、月ノ美兎さんとかが扱ってくださってたじゃないですか。あれは嬉しかったですね。こんなに笑ろうてくれるか!みたいな。

喜多山氏:

あれはゲームが笑わせてるんじゃなくて“笑われてる”んですよ(笑)

北尾氏:

あ、ですよね(笑)

喜多山氏:

そこは大きな違いですね。笑われちゃいけません、芸人は笑わせないと。

北尾氏:

確かに、お恥ずかしい。それにしても、古巣のゲームをリメイクするのって、結構気を使うんですよね。

喜多山氏:

それは『SO2R』もそうだったわけですよね。「ここまででいい」って言われたやつをそれ以上にやられてるわけですよね。

北尾氏:

相当勝手にやりましたからね。「やらんでいい」って言われてたのに勝手にやって後からプロデューサーさんに気づかれたりしました。気づかれていない箇所も多々あります。

喜多山氏:

でもその分、評価はすごく良かったですよね。多分あれ以上の移植はないだろうって言われるぐらいの良移植っていう評価ですからね。

北尾氏:

我々としても大きな実績として誇れるほどの本数も出たようなのですが、このあたりはお伝えできないのが残念です。

喜多山氏:

では最後の質問として、北尾社長のロマンを教えてください。将来の夢とか、そういうことでも全然いいんですけどもね。何をロマンと感じているか。

北尾氏:

常にやっぱりお客さんがニコニコして欲しいですかね。お客さんだけじゃなくて、社員もなるべくニコニコして欲しいかな。

本当は「こういうゲーム作るのがワシのロマンじゃ~」とかって言いたい気持ちもあるんですけど、でも1番はやっぱりスタッフが、「ワシ(スタッフ自身)のおかげでこの作品ヒットしたねんぞ!」みたいな風に思って欲しいですね。

もちろん僕の方で企画提案したりとかネタ出したりとか、ちゃぶ台返ししたりすることもあるんですけど、最後には「ワシのおかげや」っていう自信や誇りを持って欲しい。スタッフのひとりひとりがそういう誇りを持って欲しいなって思っています。

僕は「開発者満足度」って言ってるんですけど、これは自分が作ったゲームだぞっていうのは、皆に思って欲しいですし、そういう作品を1本でも多く出したいなって思いますね。

もちろん開発者としての満足度が満たせるだけではただの自己満足ですし、その「ワシのおかげ」はリリースされた結果に対しての紐づけですので、そういう意味では「面白さ」や「クオリティ」に対して、スタッフ一人ひとりが意識的にゲームに対して責任を持ってほしいという意味合いが大きいです。

喜多山氏:

うんうん。

北尾氏:

お客さんの感覚とはちょっとズレがあるかもしれないんですけど、その方が会社としても結果的にいいと思ってます。スタッフが仮に辞めることもあったりしても、その時に「この会社でこれやってて良かったな」って思って欲しいですからね。

すごく小さな、当たり前のことだと思うんですけど、そういうタイトルを出せるのが一番ですよね。開発者としてちゃんと育っていってほしいなっていうのもありますし、面白いことやったよねって思える環境ではありたいなって思います。

喜多山氏:

そんなことないですよ。ま、これ今バックにあの情熱大陸のテーマとかが流れてるはずです。

北尾氏:

テレレッレ~テレレレレ~……やめてください(笑)

喜多山氏:

(笑)

北尾氏:

あとはもちろん、ユーザー人口を増やしたいというのもあります。普段遊ばない人に遊んでもらえるようになるっていうのは大きいですよね。僕のゲームの原体験もそうですけど。

TAITAI:

それではそろそろこのあたりで、情熱大陸のBGMをバックに、本日のゲーム人生酒場はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました!

一同:

ありがとうございました!

「好きなこと」を仕事にしながら、あえて“そうではないこと”も仕事にすることが大事だと語る北尾氏:。そこに見え隠れするのは、常に変化していなければいけないという思想だ。自分が求める面白さだけに凝り固まってしまえば、そこで成長は止まる。

そうした仕事への姿勢には、氏がロマンとして語ったお客さんだけでなくスタッフも満足できる作品を作っていきたいという、ゲームに対する飽くなき愛情がもたらしているのだろう。

「ワシのおかげで今作品がヒットした」とスタッフが誇れるような作品を作る。作ることの喜びと誇りを掲げるジェムドロップが、これからどのようなものを生み出していくのか、次の展開にも期待したいところだ。

喜多山浪漫氏の小説作品『魔法捜査官』はこちら(小説家になろう)