冒険(アルカパ~レヌール城)

そうか、ビアンカはアキ姉なんだ。

そう感情を移入していきながらゲームを進める。不思議とただの作業ではない何か、そう感情めいたものが画面の中に現れたような気がした。

|

ビアンカとお母さんは薬を求めてこのサンタローズの村に来ていたが、その薬が手に入ったのでアルカパまで戻るらしい。ただ、パパスが女ふたりでは危ないから送っていこうぜと提案してくる。主人公とパパスとビアンカとその母、4人で連れ立ってアルカパまで行くことになった。

アルカパには難なく到着した。そして流れのままにビアンカの父であるダンカンのところに行くと、やはり病のために倒れていた。そこでビアンカがこんなセリフを吐く。

|

「わたしのお父さん病気なのよ」

ああああああ、アキ姉だ。

ドット絵なのでビアンカの表情はわからない。それでも、きっとあの日、あのときのアキ姉と同じく寂しそうな表情をしているのだろうと思った。

今ならわかる。あの日、あのとき、アキ姉は家族としての温もりを求めていたんじゃないだろうか。焼肉屋を経営しているという事情から仕方がない部分はあるかもしれないが、子どもだけで毎晩遊ばせ、夜に子どもだけで出歩いても大丈夫、なんて異常な放任だ。その中で、アキ姉は普通の家族を求めたのだ。それは子どもにありがちな身勝手なワガママというわけではなく、商売柄仕方がないと理解しつつ、それでも求めてしまう葛藤のようなものがあった。

「アキ姉だ」

もう一度呟いた。

ゲームは進んでいき、村の片隅を流れる川のほとりで揉め事が起こっていた。すぐにそこに向かうとイベントが始まった。

そこでは子どもたちによってネコが虐められている凄惨な現場だった。正義感の強いビアンカがネコを助けようと奮闘する。

|

「やめなさいよ! かわいそうでしょう。その子を わたしなさい!」

こういうところ、まんまアキ姉だ。

ビアンカは子どもたちを叱りつけるが、子どもたちもしたたかなもので、猫を渡す代わりにレヌール城に住むお化けを退治してこい、と交換条件を出してきた。とんでもない子どもだ。完全なるクソガキじゃねえか。ネコとレヌール城のお化けはなんら関わりがないだろ。どういう教育を受けて育ったらこんな思考に育つんだ。

まあ、おそらくレヌール城ってたぶんむちゃくちゃ怖い場所なので、絶対に不可能だろうと考えての提案なんでしょう。とんでもない子どもたちだ。

そんなゴタゴタはあったが、パパスとともにサンタローズの村に戻ろうとすると、熱烈に引き留められてしまい、その日はアルカパの村に泊まることになってしまった。

|

ビアンカが誘いに来た。本気であのネコを助けるつもりらしい。そのためにお化けが出ると噂のレヌール城にいくのか? こんな真夜中に!?

めちゃくちゃ怖いだろ、それ。絶対に怖いだろ。

その恐怖が僕の感情をあの日へと運んでくれた。

■■■

アキ姉と知り合って以来、父親に連れられて焼肉屋に行くことが楽しみになっていた。相変わらず行けば焼肉を食べさせてもらえて、大人たちが酒盛りを始める頃には子どもたちの場所へと移動させられていた。

そこにはいつものメンバーがいて、アキ姉もいた。あの日から、よくアキ姉の表情を観察していたが、小さい子の面倒を見ながら楽しそうに過ごす彼女だったが、ときおりフッと寂しげな表情を見せていた。

「暇だな、どこかに冒険に行こうぜ!」

もう外は真っ暗になっており、おまけに少し肌寒かった。それなのに異様に小便の臭いがするデブがそう提案した。

「またあそこに行くんでしょ。ダメだよ。今日はもう外には出ないんだから」

アキ姉がそう言って反対したが、異様に小便の臭いがするデブは聞き入れなかった。

「アキ姉、怖いんだろ~」

なんでも、この近くに不気味な廃屋があるらしく、最近では子どもたちの間でその廃屋探検がブームで、暇があればみんなで行って、やれ不気味なものが見つかっただとか、やれ幽霊を見ただとか大騒ぎしているようだった。

ただ、廃屋といっても所有者はいるわけで、そこを探検することは不法侵入にあたる。たぶん誰かに怒られたのだろうけど、それでも懲りずに探検にいこうと提案したのだ。

「別に怖いわけじゃない」

アキ姉はそう言ったが、明らかに狼狽していた。

結局、また夜の闇へと抜け出して行って、廃屋を探検することになった。

廃屋へと向かう道中、デブが意地悪そうな顔をして笑いながら言った。

「昼間でも不気味なのに夜だともっと怖いぞ~、怖くておしっこ漏らすなよ~」

異様に小便の臭いがするデブがおしっこ漏らすなという光景は意外にシュールでクールだった。そんな会話をしながらしばらく歩くと、闇夜にそびえ立つ廃屋が見えた。まるでレヌール城だ。

|

「ここから入れるんだよ」

デブはそう言って、ブロック塀が崩れ落ちた場所へと回り込んだ。中に入ると、雑草が覆い茂り、月の光を受けた不気味な日本家屋があった。まるで禍々しいオーラを纏っているかのようなそのいでたちは、本当におしっこを漏らしてしまいそうな圧力があった。

「入ってみようぜ」

坊主頭と小便デブが、これまた朽ち果てた縁側みたいな場所の割れたガラスから中に入っていく。他の小さい子たちも、怖いけどデブたちについていった方が怖くないと判断したのか、ついていった。

また、僕とアキ姉が残ってしまった。

僕も追随して入っていこうとしたが、アキ姉に止められた。

「ここで見張ってようよ。誰かが来たら怒られるし」

そう言って正当化していたが、明らかに怖がっていて入りたがっていない感じだった。

「ひゃー、すげー、虫が湧いてる!」

廃屋の中からデブの声が聞こえる。デブうるせえな。ドタンバタンと激しい音が聞こえてきて、かなり大胆に探検している感じだった。

アキ姉は月を見上げていた。満月から少しだけ欠けた月が夜空を照らしていて、幻想的な雰囲気を作り出していた。

「風呂場に鍋があるー!」

デブうるせえな。

廃屋内の騒がしさとは別世界というほどにその外は静まり返っていた。そしてアキ姉が口を開いた。

「ねえ、どんな人と結婚したい?」

その質問の真意はわからなかったし、答えもよくわからなかった。どうやら僕の返答を聞く気がない質問だったようで、返答を待つことなく、間を置かずに続けた。

「わたしはね、夜になるとちゃんと家に帰ってきて一緒にご飯食べて、幸せにしてくれる人、真面目な人がいいな」

「へえ」

また静寂があたりを包んだ。よくわからない種類の虫の声だけが聞こえる。僕はその静寂がなんだか心地良かった。

「すげー、郷ひろみのサインが捨ててあるー!」

ほんとデブうるせえな。

ドタンバタンという音のあとに、また静寂が訪れた。そして夜空に浮かんでいた月も厚い雲に覆われて、本格的な闇が辺りを包んだ。

「歌ってほしい? 明るい歌」

静けさがよほど怖かったのか、アキ姉がそう言った。めちゃくちゃ困った。歌おうと思えばいくらでも歌えるけど、下手で恥ずかしいし、なにより正確に歌詞を覚えている歌がない。絶対に途中でフフフフフンみたいになる。それは恥ずかしい。

どうしようちゃんと歌えるものがない。練習した経験のある歌、歌詞を覚えている歌。そんな都合のいい歌があるわけ……あった。

もんた&ブラザーズのダンシングオールナイトだ。

あのカラオケ大会の悪夢はトラウマで、大きな心の傷となっているけど、この曲を練習したことは無駄ではなかった。いまここで活きた。活きたのだ。

また雲の隙間から顔を出した月の光を浴びて精いっぱいのしゃがれ声でダンシングオールナイトを歌った。アキ姉さんはそれを聴きながらあの日の観客のように無反応だったけど、不思議と悪い気はしなかった。無反応じゃない、聴き入ってるだけなんだ、月光に照らされた表情からそれがわかったからだ。

この歌は「瞳を閉じて」という歌詞で終わる。その歌詞を合図にしたのかどうかはわからないが、アキ姉が瞳を閉じたように見えた。ただ、幼すぎて僕にはその意味はわからなかった。

「すげー、クレンザーが固まって、でかい石鹸みたいになってるー!」

ほんとデブうるせえな。

一通りの廃墟探索を終え、焼肉屋へと戻った。そのまま親父に連れられて帰ろうとしていると、アキ姉が僕を呼び止めて言った。

「また、遊ぼうね」

「うん」

僕は元気よく挨拶した。いつまでもアキ姉と遊んでいく、そう思っていたが、この日を最後にアキ姉と遊ぶことはなかった。

■■■

『ドラクエ』では、約束通りレヌール城のお化けを退治し、虐められていたネコを取り返しているビアンカの姿があった。

ゲームを進めながらあの日の廃屋でのことを思い出していた。

今こうしてあの日のこと、アキ姉のことを思い出して感じることは「もしかしてイケたんじゃないか?」ということだ。「どんな人と結婚したい?」という質問も、瞳を閉じたアキ姉も、妙に湿り気のある大人の態度だった。あれは遠回しなアピールだったんじゃないだろうか。それに何かを求めてるように感じられた。

あの日の僕は子どもすぎてそれに気づかなかった。

「うまくやればイケたんじゃないか?」

たぶん、思い出を美化していて、実際にはそんなこともなかったのだろうけど、どんどん、本当はイケただろうという気持ちが強くなり、最終的には確信に変わりつつあった。

「絶対イケただろ!」

できることならあの日の廃屋にタイムスリップし、幼き僕にこれがゴールドオーブですかなという感じで「お前イケるよ」と教えてやりたい。そう、絶対にイケた。アキ姉とそういう大人のエロいことできたはずだ。

ゲームを進めた。

主人公とビアンカのもとにパパスがやってきて、もとのサンタローズの村に帰ろうと言っていた。ビアンカとの別れのときがきたということだ。

|

「また一緒に冒険しよう」

アキ姉……。

あの日、また遊ぼうと言ったアキ姉との約束を僕は果たせなかった。

何があったのか知らないが、あの廃屋の日以来、父親が焼肉屋に行かなくなったのだ。子どもにとって学区外とは異世界だ。おまけに隣の市となるとそうそう簡単に行けるものではなかった。父親が行かないのなら僕ひとりの力で行くことは難しい。アキ姉に会いたいと思いつつ、どうしても行けなかった。

どんどんと僕の中でのアキ姉が薄らいでいった。季節が廻り、学年が変わり、小学生から中学生へ、そして高校生へ、驚くくらいさまざまなことが巡った。アキ姉がいない人生を歩んだ僕はすっかり大人になっていた。

パパスとの別れ

いつの間にかよくわからない仲間が増えて、よくわからないところを冒険していた。ただ、アキ姉がいない『ドラクエV』は物足りないものだ、そう、まるで僕の人生のようだ。そんな感情が僕の中を支配していた。

いろいろとすったもんだがあった末、めちゃくちゃ強い敵とパパスが戦う場面がやってきた。パパスはとても強く、強い敵が放つこれまた強い刺客をなぎ倒していくのだけど、悪人は主人公たちを人質にとるという汚い手段に出た。さすが悪人だ。

手が出せず、嬲られるパパス。子どもたちのために耐えるパパス。普通に泣ける場面だ。

|

「ぬああああ」

感情移入してればめちゃくちゃ泣ける場面なのだろうけど、僕はちっとも泣けなかった。それはサイコパスだからじゃない。感情移入しているから泣けないのだ。

僕はパパスに自分の父親を投影し、感情移入している。だから、あの日のカラオケ大会のことを思い出し、「ざまあ」という感じなのだ。

こうして、めちゃ強い悪人によってパパスは殺され、主人公たちも連れ去られることになった。一気に物語が展開していく。

奴隷としての10年

|

場面が暗転し強制労働施設みたいなところから始まった。どうやら10年の時間が経過しているらしく、そこには成長した主人公の姿があった。どうやら、あの強い敵に連れ去られて以来、10年間、強制労働をさせられていたようだ。普通にサラッと10年強制労働と書いているが、とんでもないことだ。地獄だ。とてもじゃないが耐えられない。

そう、僕だったらたぶん1ヵ月も耐えられないだろう。

あのときだってそうだった。

■■■

いっぱしの青年となった僕は、駅前のパチンコ屋でアルバイトをしていた。適当に選んだ店で働いていたが、今考えると完全にあっち系の店で、店長以下も見事にあっち系、アウトローな匂いがプンプンするとんでもない店だった。

そんな店なので今で言うところブラック企業よろしくでシフトもガンガン勝手に入れられ、13時間勤務とか当たり前のようになっていた。それが連日だ。平日も休日も関係なくだ。時給も安かった。

もちろん不満だらけだったし、初日から辞めたいとしか思わなかったけど、スキンヘッドの店長が完全にあっち系な感じで、文句を言おうものなら殺される勢いで蹴られることがわかっていた。そう、完全なる地獄のパチンコ屋で強制労働に近い形で働いていたのだ。

そんなある日、スキンヘッドの店長に呼ばれた。

店の片隅の良くわからないスペースに行ってみると、そこには僕ともうひとりのバイトがいた。このバイトがちょっとヒョロヒョロな感じのやつで僕よりちょっと後に入った男なのだけど、ファーストインプレッションでいきなり、

「俺は暴走族の会計係をやってる」

と豪語する男で、そもそもそれはすごいのか、すごくないのか、暴走族の中でどんな会計処理をするのか、それを僕に伝えて何がしたいのか、そんな疑問が尽きない感じの男だった。

そんな暴走族会計と僕を並べてスキンヘッド店長が謎かけのように言った。

「もし、お客様から理不尽なクレームを付けられたらどうする?」

現に、この場末のパチンコ屋では信じられないレベルのクレームが多かった。球が汚れているから当たらなかった、保証しろだとか、この台のたぬ吉くんは隣の台のたぬ吉くんより少し小さい、保証しろ、だとか客の正気を疑うクレームが多かった。

そういった客にどう対応するのか、スキンヘッド店長はそれを僕らに教えようとしているのだ。客商売のなんたるか、みたいなことが言いたいのだろう。

「はい、お客様ですから、熱心にクレーム内容を聞いて、納得いくように話します」

僕はこんな優等生的な回答をしたと思う。僕もまあこのバイトを通して客商売の何たるかを心得たと思っていますから、まあ、満点の回答でしょうよ。そう自負していた。

反面、暴走族会計の返答はひどいものだった。

「はい、まずどの店員だったか特定して本社にクレーム入れられないように名札を外し、邪魔なのでネクタイも外し、そのまま客を外に連れ出して殴ります。徹底的に殴ります」

こいつバカなんじゃないだろうか。

さすがにこれはひどい回答すぎるでしょ。ふざけてるでしょ。さすがのスキンヘッド店長も怒りすぎてタコみたいに真っ赤になってるでしょ。そう思っておそるおそる店長の表情を見ると、

「うん、正解、よくわかったな」

と言わんばかりにホクホク顔で暴走族会計に笑顔を見せていた。こっちの世界ではそれが正義で正解だった。

「やるなら徹底的にな」

めちゃくちゃ優しい目をしてそう言っていた。

そんなハチャメチャで地獄のような店で強制労働をしてひと月くらい経った頃だろうか、いいかげんさまざまな面で限界に達したので、辞めようかと考え始めていた。ただ、辞めるって言ったら店長めちゃくちゃ怒るんだろうなあ、と恐れおののいていた。

ホールに立ってパチンコ台を眺める。

この店は、BGMとして有線放送の懐かしのメロディチャンネルを流していて、ボーっと聴きながら仕事をしていると本当に懐かしくなってくる感じだったのだけど、その中でもひときわ懐かしくなる曲が流れてきた。

もんた&ブラザーズの「ダンシングオールナイト」だ。

曲のサビに合わせて、あの日のことが思い起こされる。廃屋に、月夜に、アキ姉、デブの声。デブの声はどうでもいいとして、思い起こすアキ姉の顔はなぜか寂しげだった。ずっとその顔しか思い出せない。十何年もずっとだ。

「灰皿洗ってきてよ」

暴走族会計が近づいてきてそう言った。店の入り口に置かれた銀色の灰皿を洗うのは暴走族会計の仕事だったが、彼がやると洗う前より汚くなるので、ほとんど僕が洗っていた。

ダンシングオールナイトを口ずさみながら、灰皿を持って店の外に出る。ホースの水で豪快に洗った。

「アキ姉、今頃何してるかな」

十何年も会っていないアキ姉のことをまた思い出していた。もしかしたら、ふいに流れたダンシングオールナイトと僕の想いが何かを引き寄せたのかもしれない。

不思議なことが起こった。

灰皿を洗っていると、通りの向こうに人影が見えたのだ。オシャレな服を着て歩く背の高い女性。その横顔には見覚えがあった。そして同時に懐かしいものだった。

「アキ姉だ……!」

十何年も経っていて、身長も髪型も服装も全然変わっていたけど、顔だけは変わっていなかった。すぐにわかった。大人になったアキ姉だ。

声をかけようかとも思ったが、できなかった。

おそらくアキ姉は僕のことなんて忘れているだろう。十何年も経っているんだ。それに、アキ姉の横には男がいて、一緒に歩いていた。寄り添うように、いやぶら下がるようにして腕を組んで歩くふたり、その光景をただじっと眺めていた。

「知り合いなの? あれ、俺らとは別の族のリーダーだよ」

いつの間にか店から出てきていた暴走族会計が、アキ姉と一緒に歩く男を見ながらそう言った。

「いや、知り合いじゃないけど」

そう言ってまたふたりを見た。

「あいつめちゃくちゃ喧嘩強くてやばいよ。すげー残虐だし」

会計係がそう言っていた。残虐って言葉、キン肉マンぶりに聞いた。

またふたりを眺める。もう後ろ姿しか見えない。あの日、廃屋でのアキ姉の言葉が思い出された。

「わたしはね、夜になるとちゃんと家に帰ってきて一緒にご飯食べて、幸せにしてくれる人、真面目な人がいいな」

本当にその人でいいの? そう思ったが、それをアキ姉に伝える手段はなかった。

会計係が外に出てきたことで、店の入口の自動ドアが開いたままになっていた。店の中からはパチンコ屋特有の轟音と、BGMであるダンシングオールナイトが聴こえていた。

このダンシングオールナイトは「瞳を閉じて」という歌詞で終わる。その終わりの部分と共鳴するように、僕は瞳を閉じた。目の前の現実を見ないように。

試練(サラボナ)

僕とアキ姉の物語はここで終わりだ。

その後、僕はアキ姉に会っていない。姿を見たこともない。何をしているのか、噂話すら聞いたことがない。僕はずっとあの街を離れた遠いところで暮らしている。たぶん偶然にすれ違うことすらないだろう。

一度だけ思い立ち、大人になってからあの焼肉屋に行ってみたが、更地になっていた。アキ姉がどこで何をしているのか知らない。わからない。完全に物語は終わっているのだ。

けれども、感情移入することで生じた『ドラクエ』の中での物語はまだ続いている。まるで、自分が選択しなかった世界線を見せつけるように、冒険が進んでいった。画面の中の主人公ははっきりとした感情を持って、先へ先へと進んでいった。

「これが感情移入するということか……? 柿沢? そうなのか?」

柿沢の言っていたあの日の言葉の真意が今ならわかるような気がする。終わったはずの物語が展開していく。

地獄の強制労働所から脱出した主人公は、仲間を伴って旅を続けていく。いろいろとすったもんだあるのだけど、主人公は着実に成長していく。そしてついに、サラボナという町に到着する。このゲーム最大のターニングポイントとなる町だ。

|

街に入ると、まずフローラと出会うイベントが起こる。なんだこの女、完全にぽっと出の女じゃねえか。どうやらこの街にはルドマンという金持ちがいるらしい。その金持ちに会いに行くと、よくわからない馬の骨みたいな男が3人いて部屋の中を伺っていた。

どうやらルドマンの娘と結婚したいという連中らしく、なぜかあれよあれよという間に主人公も花婿候補に入れられてしまい、花婿になるためにはどうしたらいいかの説明会に参加することになった。

ただ、あまり気乗りはしなかった。

|

ルドマンが出てくる。ドット絵だけどわかる。金持ちな雰囲気がムンムンとする恰幅の良い紳士だ。そして、そこで知ることになる。ルドマンの娘とは村に到着したときに出会ったあの娘、フローラだったのだ。まあ知ってたけど。

「ほーん」

という感じである。僕はもうアキ姉のことしか考えられないので、フローラは本当にぽっと出の女にしか見えない。なんだ、白い服着やがって。カマトトぶりやがって。

ルドマンは自信たっぷりに宣言する。

「娘と結婚したくば、炎のリングと水のリングを手に入れてくるのじゃ!」

なに言ってんだこのデブ。うるせえデブだな。

本気でフローラとの結婚とかどうでもいいんですけど、まあ、ゲームが進まないみたいなので炎のリングと水のリングを探しに行きます。

死の火山というマジで危険そうな場所に潜り込んで炎のリングをゲット。あとは水のリングだけだ。滝の洞窟という場所にあるらしい。

水のリングを求めて旅をする道中、ふと「山奥の村」に立ち寄った。そして、そこでついにあの人に再会する。そう、あの人だ。

|

アキ姉……!

こんな山奥の村にいたのか。なんでこんな場所で人目を避けるように……。どうして……。涙が溢れてきた。

もしかして、あの暴走族のリーダーに酷い目に遭わされたんじゃないだろうか。それで失意のままこんな山奥に。きっと、きっと酷い目に遭わされたに違いない。怒りに似た感情も同時に生まれていた。

「また一緒に冒険しようって約束したもんね」

アキ姉は、そんな不幸なこれまでのことなど、まるで気にしていないと言わんばかりに涼しい顔をして言い放った。

約束した。アキ姉と約束した。アキ姉もあの廃屋での約束を覚えていたんだ。

「水のリングを探すのを手伝ってあげるわ」

アキ姉はそう言った。そう、またアキ姉と一緒に冒険できるんだ。もう何も怖い物なんてない。そう思った。なんだか知らないけどそう思った。

そして選択へ(水の洞窟~ルドマン邸)

「小さい頃、ふたりでお化け退治にいったの思い出すわね」

水の洞窟に到着するとアキ姉はそう言った。

アキ姉は昔からそういうところがある。アキ姉がこうして水の洞窟に来て水のリング探しを手伝ってくれるのも、僕のためだ。僕には幸せになって欲しいからと、フローラと結婚できるように手伝ってくれるのだ。

いつも、小さい子どもたちのために自分を犠牲にしていた。でも、アキ姉だってきっと寂しかったはずだ。子どものように親に甘えたかったかもしれない。何も考えず、自分の感情に任せてワガママを言いたかったかもしれない。彼女はずっとそれを抑えていた。きっと、きっと、僕が知らないあの後のアキ姉の人生も、そうだったに違いない。

彼女が経験したこれまでの旅路を想像し、胸が苦しくなった。

水のリングを手に入れる。これで炎のリングと水のリングが揃ったことになり、フローラとの結婚、その条件を満たしたことになる。

フローラとの結婚……。

まったく気乗りしない僕がいた

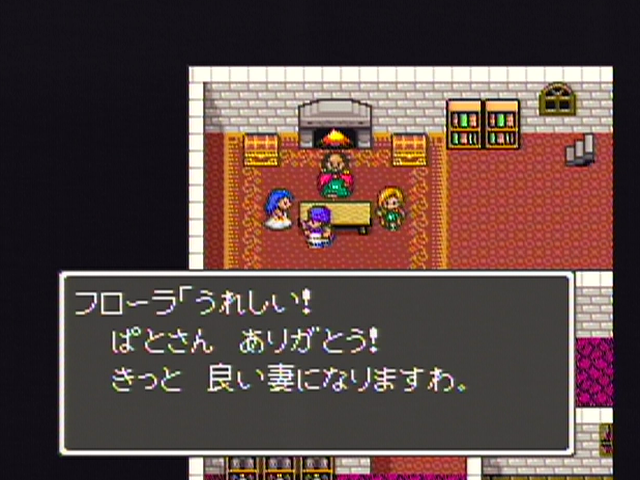

|

ルドマンにふたつの指輪を届けると、彼はたいそう喜んだ。大はしゃぎしてすぐにでも結婚式を挙げようという勢いだ。ほんと、うるせえデブだな。

アキ姉は、「じゃあわたしは用が済んだから帰るわね」みたいなことを言って帰ろうとする。その表情はなんだか寂しげだった。

そこにフローラが突如として叫んだ。

「まって! もしかしてアキ姉さんはpatoさんのことが好きなんじゃないですか? そしてpatoさんもアキ姉さんを……」

よせやい。僕とアキ姉はそういうのじゃ、いや、そういうのなのか。僕はアキ姉が好き……。そしてアキ姉も……。

結局、デブがごちゃごちゃ言い出して、フローラかアキ姉か、どちらと結婚するか一晩じっくり考えて決めるということになってしまった。

「なんだか妙なことになったわね」

アキ姉がそう言った。たしかに妙なことになった。けれども、必要なことだとも思った。これは僕の人生を取り戻すのに必要な選択なのだ。逃げずに選ばなければならない。逃げるな。人生から逃げるな。目を背けてはいけない現実がそこにはあった。ゲームが現実と融合し、そして飛び越えていった。

僕と君の物語

主人公は寝つけず、真夜中に起きてしまった。なんとなく宿屋から飛び出して、夜の街を歩く。いつの間にか、アキ姉が泊っているルドマン別邸の前に立っていた。

「アキ姉……」

別邸の鍵は開いていた。ずいぶん不用心だと思いながら中に入る。どうしてもアキ姉と話しておきたいという気持ちも確かにあった。

アキ姉も眠れなかったらしく、窓際に立ち、月を眺めていた。それはまるで廃屋のあの日を思い出す光景だった。

あの日、廃屋の横でアキ姉は月の光を浴びていた。そして、幸せになりたいとただただ願った。特別な幸せなんかじゃない。ただただ普通の、当たり前の幸せだ。

きっと彼女はその当たり前の幸せを手に入れるため、必死に生きただろう。苦しんだだろう。泣いたかもしれない。誰かに裏切られ、誰も信じられない日々もあっただろう。それでもきっと、アキ姉は誰かを信じていたと思う。

|

「悩むことなんかないわ。フローラさんと結婚した方がいいじゃない」

アキ姉はそう言った。ずっと、いつも、アキ姉はそうだった。いつも人のことばかり考えている。アキ姉は変わらずアキ姉で、廃屋のあの日のまま。

「これでフローラを選べる奴は人間じゃねえ」

そう呟いた。

このまま夜が明けなければいいのに。そう思った。明日の選択をどうしようが、きっとぼくとアキ姉の関係は変わってしまうのだろう。それならば、このままずっと夜が明けず、あの廃屋の日のふたりのままいつまでも踊り続けたい。

「ダンシングオールナイト」

そう呟いた。

宿屋に戻り、瞳を閉じる。そしてついに選択の朝がきた。

人のカタチ、幸せのカタチ

その日の朝は少しだけ冷え込んだ。宿屋の主人は妙によそよそしかった。おそらくではあるが、僕が今日、結婚相手を選ぶということは街中が知ることになっているのだろう。市民の心情としてはやはりルドマンの娘であるフローラを選んで欲しいのだろう。

朝食も妙に落ち着かなかった。

急いで身支度を整え、チェックアウトをする。朝の光が妙に眩しかった。街の人たちは僕の姿を見ながら何かを噂し、それでも悪意はないよと笑顔を見せた。

ルドマン邸へと向かう道中、考えていた。何が幸せなのかということをだ。

この街の人は幸せなのだろうか。きっとこうして平穏に暮らしているということは幸せなのだろうと思う。ただ、それを「いま幸せだ」と意識している人はそういない。

「幸せ」

という感情は不思議なものだ。そこにあるときはたいして気にも留めず、失って初めてそうだったと気がつく。言い換えれば幸せがあるのに幸せだと思わないことこそが最も幸せな状態なのだ。

じゃあ、アキ姉や僕がずっと求めていた「幸せ」とはそもそも何だったのか。必死に生きてきたその過程は徒労であり、無駄なことだったのだろうか。幸せを求める僕らの旅路は、等しく無意味で無価値なのだろうか。

いつの間にか、ルドマン邸に到着していた。

厳かな雰囲気に包まれていた。使用人たちは一様に緊張した面持ちで忙しそうに働いていた。すぐに大広間に通される。そこにはすでにルドマンさんとフローラ、そしてアキ姉が立っていた。

|

いよいよ選択のときがやってきた。

僕はここまで冒険を続けてきた。強制労働施設から脱走し、火山に行き、滝の洞窟にもいった。多くのモンスターと戦い、さまざまな人に会った。ただ、それは僕だけじゃない。

幸せを求める旅路はきっとすべてが冒険なのだ。

アキ姉も冒険をしてきた、フローラだって冒険をしてきた。今これを読んでいる皆さんも柿沢もみんな冒険をしてきた。僕らの過去の想いではすべて幸せを求めるための冒険だ。誰もが幸せになるために冒険してきた。成功した人もいるだろう。それでも失敗した人もいる。ただ、それが無意味だったなんて絶対に言わせない。きっとそれには意味があった。すべての人生には意味があった。

「アキ姉……」

小さく呟き、そして最後の決断を行った。

|

フローラを選んだ。

僕はまた、アキ姉を選べなかった。

また、廃屋のあの日のアキ姉の言葉が思い出された。

「わたしはね、夜になるとちゃんと家に帰ってきて一緒にご飯食べて、幸せにしてくれる人、真面目な人がいいな」

たぶんこれは、僕には無理なのだ。僕はアキ姉に幸せになって欲しいだけで、幸せにすることはできない。なぜなら幸せを求める状態こそが、自分にとって一番幸せだと気づいてしまったからだ。

大きな屋敷に住み、たくさん金を持って、欲しいものを何でも買える生活が幸せだろうか。きっと幸せだと思う。けれども、いい家に住みたい、金欲しい、あれも欲しい、もっと欲しいもっともっと欲しい、と望み、けれどもちっとも上手くいかなくてもがき苦しむ姿こそが、一番幸せなのだ。

そうやって生きていこうと決めた。

だから結婚をゴールだと捉えているアキ姉とは結婚できない。その認識の違いから僕はきっと彼女を不幸にするだろう。僕ではダメなのだ。

|

粛々と進むフローラとの結婚式をアキ姉は眺めていた。どんな表情をしているのだろうか。わからない。

僕はリセットボタンを押し、ここでゲームをやめた。これ以上の人生は、現実でプレイすることにしよう。

■■■

あの日、柿沢は言った。

「普通に感情移入してプレイしていればビアンカを選ぶ」

けれども僕は選べなかった。感情移入してなお、選べなかった。

「やっぱりサイコパスなのかな」

そう思いながら、僕が産まれたあの日に“いいひと”と命名されていたらちょっとは変わっていたのかもしれないと思った。

ゲームとは人生だ。

『ドラクエV』とは人生だ。

そこにはプレイする人のそれまでの人生という冒険があって、それを投影しながら進んでいく。ときには自分が経験するはずだった人生を、それでも経験しなかった人生を見せてくれるかもしれない。もう一度言う、『ドラゴンクエストV』はそこに人生があるのだ。

さあ、幸せを求めて頑張ろう。僕は決意した。まっすぐ前を見ていこう。そう、瞳は閉じないのだ。

【メルカリからのお知らせ】

ちなみにメルカリでは現在「僕らの30年史」と銘打って平成30年の歴史を振り返る特設ページを公開中なので、よかったら覗いてみてください。

(C) 1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

文/pato

編集/ヨッピー

編集補助/なかJ

提供/株式会社メルカリ

【あわせて読みたい】

今の子供達にファミコンの名作をやらせてもやっぱり「つまんない」って言うの? 実験してみたファミコンをやったことがない世代の子供達に、懐かしのファミコンソフトをプレイしてもらう事にしました!

果たして、30年前のゲームでも子供達は面白いと言うのでしょうか!