「人の形をした人ではない“何か”」

僕は以前、友人にそう評されたことがある。

ただ単に『ドラクエV』の中での結婚相手にフローラを選んだ。それだけでそう言われてしまうことになったのだ。理不尽だと思う反面、そう言われても仕方がないのかな、と思うところもある。そう、僕はそれだけのことをしでかしてしまったのだ。

■■■

1992年、そろそろ「平成」という年号にも慣れてきた頃、そのゲームは発売された。当時の若者はみんなそのゲームをプレイし、さながら社会現象のようになっていた。

『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』──。

|

『ドラゴンクエスト』は、エニックス(現スクウェア・エニックス)より発売されたロールプレイングゲームで、『ドラクエ』という名称を聞いたことない人はいないと言い切れるレベルの有名タイトルだ。同シリーズはそれまでファミリーコンピュータ用ゲームとして発売され人気を博し、発売時の徹夜行列がニュースで報じられるほどのヒットを飛ばしていた。

撮影場所=東京・池袋東口

(c)朝日新聞社/アマナイメージズ

『ドラクエ』の発売日には小学生達が学校をサボり、社会人は会社をサボってゲーム屋に並んだ。そうして苦労してゲットした『ドラクエ』を目当てにヤンキーが集まる。「お前いいもん持ってんじゃねえか」──ドラクエ狩りである。どんなスラム街だよ。当然社会問題にもなった。「学校や会社をサボらなくてもいいように、『ドラクエ』は土日に発売しよう」という自主規制まで入ったらしい。

そしてファミコンの後継機であるスーパーファミコンをプラットホームとして初めて出されたのがこの『ドラクエV』だ。多くの人が期待を胸にプレイしたものだ。

このゲームには明確なコンセプトがある。それは「人生」を表現しようとした点だ。

そのコンセプトはキャッチコピーにも明確に表れていて「愛がある、冒険がある、人生がある」と声高らかに謳われている。そう、このゲームには人生があるのだ。

1992年当時、ゲームの世界はまだゲームそのものだった。一般的にゲームとは現実逃避の世界であり、人生とは切り離して考えるべき、そんな世界だった。

今でこそゲームは現実世界に密接に関係しているし、人生を語るレベルの濃厚なゲームも増えた。だが、当時はそうではなかった。

ゲームはあくまでもゲーム、現実ではなかったのだ。そんな世界において「人生」を謳ったゲームが出るのだから、今考えるとなかなかに大胆で冒険をしたのだろうと思う。

『ドラクエV』を人生たらしめている要素は、大きく分けてふたつある。ひとつは、主人公自身の人生が投影されているという点だろう。

『ドラクエV』は、主人公の幼年期から話が始まる。要所要所でダイナミックに時間が経過し、青年期へ、そこから壮年期へと移行していく。このようにダイナミックに時間が進み、主人公の生涯を追体験できるゲームはそう多くはなかった。

そして、もうひとつの要素は「結婚」だろう。『ドラクエV』には、この種のゲームには珍しく、主人公が結婚をし、子どもをもうけるイベントがある。おまけにその配偶者と子どもを引き連れて冒険をすることになるのだ。これはある意味、養うという行為に近い。

結婚、出産、養う、ここまでリアルな現実を見せつけてくるゲーム、僕の記憶を探ってみてもほとんど思い出せない。

そういった無意識下に訴えかけてくる人生のリアルが多くの人々の琴線にギンギンに触れたのか、この『ドラクエV』を語る場合、この「結婚」イベントから語られることがほとんどだ。それほど当時の子どもたちにとって衝撃だったし、死ぬほど頭を悩ますエッセンスがあったのだ。

「ビアンカかフローラか」

『ドラクエV』を語るとき、必ずこの命題に行きあたる。むしろこれを語らずして何が『ドラクエV』か、というほどの重要なテーマだ。

物語中盤、ビアンカとフローラ、どちらかと結婚しなければならないという強制イベントが到来する。

幼少期から一緒に冒険したりして密接に関係する幼馴染の「ビアンカ」か、ぽっと出で金持ちの娘である「フローラ」かどちらか選ばなければならないのだ。

それまでのゲームではこういった選択系のイベントは、結局のところ本質的には選択ではなく、どちらを選んでも同じところに落ち着いたりするもので、偽りのギミックだったりしていたが、『ドラクエV』はガチだった。この選択によって本当にストーリーが変わるのだった。

それどころか、確か、その後に生まれる子どものステータスにも重大な変化があったはずだし、さまざまな要素が選択によって変わるようになっていた。今でこそこういった選択によってゲームの進行が変わるマルチシステムは普通だが、当時は本当にすごいことだった。

「人生には多くの選択がある。それによってお前の人生は変わる」

このゲームはそう訴えているのだ。とんでもないゲームだ。

そのような事情で「人生」と評される『ドラクエV』だが、その中でもこの「ビアンカかフローラか」という命題を考えたとき、とても胸が苦しくなるエピソードを思い出してしまう。

■■■

高校1年生くらいの頃だったと思う。なんとなく薄っすらと将来だとか未来だとか、そういった自分の人生が見え始めた頃だった。僕らは思春期に胸を焦がしていた。そんな多感な時期に『ドラクエV』は発売された。

当時としてもやはり話題だった。教室内で「どこまで進んだ?」という会話があちこちで聞かれ、「それだったら先にあっちに行った方がいい」だとか「あのボスは強すぎる」「あの呪文が効く」などと活発に情報交換がなされていた。そして、当然のことながら、ある程度進んだところでひとつの話題に行き当たった。あれだ。

「ビアンカかフローラか」

結婚イベントの中で、どちらを選んだのか皆が告白していく。そこで事件が起こった。

「俺はビアンカ」

「当然だけどビアンカ」

「まあ、普通にビアンカ」

なんと、全員がビアンカを選択していたのだ。本当に、全員がビアンカを選んでいた。考えてみると、このゲームはあらゆる面がビアンカを選択するように作られていた。幼い頃から出会うし、一緒に冒険をする、ビアンカは健気さを随所で見せてくるのである。普通はみんなビアンカを選ぶ。ぽっと出のフローラは選ばない。

そんな中でフローラを選んだのは僕だけだった。とんでもないことが巻き起こっている。そう思った。

友人たちの言い分はこうだった。

「人間としての感情を持っていたら絶対にビアンカを選ぶ」

「考える間もなくノーモーションでビアンカ」

「むしろなぜビアンカを捨てられるのか」

幼い頃から一緒に過ごし、ともに冒険をしたビアンカ。主人公の心にはいつも彼女がいて、彼女の心の中にはいつも主人公がいる、そういう主張だ。僕はそう言われて初めて「なるほどなあ」と思ったので、そもそもそういった感情に思いを馳せなかったようだ。

「便利じゃん、フローラ、金持ちの娘だし」と僕は当たり前のごとくフローラを選択していた。あと、ドット絵で粗いものだったけどフローラの方がエロい体型をしているように見えた。だからフローラを選んだのだ。

もちろん、全国的に見てここでフローラを選んだ人はたくさんいると思うし、選んだとしてもなんらおかしくないことだと思う。尊重されるべき選択だ。ただ、たまたま僕のクラスでは全員がビアンカを選んでいるという確固たる事実があり、フローラ派はさながら人でなしみたいな扱いを受けていたのだ。

もちろん、なぜフローラを選んだのか、どういうメリットを見据えての選択だったのか、あとドット絵がエロい、などと熱心に説いたのだけど、ビアンカ派にその声は届かなかった。

ビアンカ派は幼き日をともに過ごした幼馴染を選んだ自分、をずいぶんと良識のある人間だと思いこみ、フローラ派をかなり上の方から見下していたのだ。そのうちフローラ派を焼き討ちにしかねない勢いがあった。フローラ弾圧だ。

「人の形をした人ではない“何か”」

ビアンカ派のひとりが僕のことをそう評した。

ただ、フローラを選んだというだけで、そこまで言われ、サイコパスみたいな通り名を頂戴することになってしまったのだ。フローラを選んだ、それだけでだ。それだけでここまで言われなければならないのだ。

僕自身は今でも自分の選択が間違っているとは思わないし、フローラは結婚相手として最適だったと思っている。けれども、それでも、あれほどまでにサイコパス的な扱いを受けるとまるで自分が劣っているのではと考えてしまうのだ。ビアンカを選べなかった自分は人間としてひとつ下のステージにいる、そんな気がしてくるのだ。

今でも忘れられない言葉がある。ビアンカかフローラか、その論争の中で柿沢に言われた言葉だ。

「ゲームに感情移入していないからそんな選択をするんだ。普通に感情移入していればビアンカしかない」

その理論は良くわからないが、感情移入をしていないという点は同意だ。僕はゲーム自体を「目の前の課題をクリアするもの」と捉えていて、現実世界とは一線を引いて向き合っていた。主人公に感情移入することなく、ただ、淡々と作業をこなしていたにすぎない。

「だからフローラを選んだのか?」

長い年月を経て、あのときフローラを選んだことは僕の中で大きな引け目になっている。テレビや映画で感動する場面に遭遇し、ポロリと涙が出そうな場面においても、「いや俺はフローラを選んだサイコパスだから」と泣くのを躊躇するのだ。

そろそろ僕だって感動する映画を見て泣きたい。物語のクライマックスで心震わせたい。

それにはもう、もう一度『ドラクエV』をプレイしビアンカを選択するしかないのだ。それでしか決着をつけることができないのだ。

柿沢は言った。

「普通に感情移入してプレイしていればビアンカを選ぶ」

ならば思いっきり感情移入しながらプレイしようじゃないか。その上で自然とビアンカを選択する、そうすることで僕はやっとヒトになれるのだ。

僕の挑戦が始まった。

まず初めに、あの日の『ドラクエV』を入手しなくてはならない。『ドラクエV』は人気タイトルなので、その後もさまざまなハードに移植されている。

最近ではスマホゲームにもなったほどだ。しかしながら、そういった新しい『ドラクエV』では、あの日置き去りにした人としての心を取り戻せないと考えた。だから、この記事のスポンサーでもあるメルカリを駆使し、『ドラクエV』を購入することにした。

|

めちゃくちゃ活発に取引されている。いまだに『ドラクエ』関連は人気のようで、流動が激しい。

ちょっと気になって調べたら、他のカセットでも高額で取引されているものもあるようだ。いわゆるレアソフトだ。

|

家で眠っている古いソフトが実はお宝、なんてこともあるのかもしれない。ぜひともチェックされたい。

レアソフトを物色したい気持ちをグッとこらえて『ドラクエV』を購入。

|

状態の良さそうなカセットを手ごろな価格で購入した。

本体がないとプレイできないので、スーパーファミコン本体も購入した。

|

こういった古(いにしえ)のゲームをメルカリでポチポチとやれば購入できてしまう。しかも想像していたよりお手頃な感じで買えてしまった。便利な世の中になったものだ。

購入したスーファミ本体と『ドラクエV』はすぐに届いた。

|

|

ちなみに、まったくもって僕の不注意なのだけど、スーパーファミコン本体にはアダプタとAVケーブルが入っていなかったので、別途、またメルカリで入手した。メルカリ便利。

こうして、ついに『ドラクエV』のプレイ環境が整ったのである。メルカリありがとう。

|

めちゃくちゃ年季の入った本体だ。

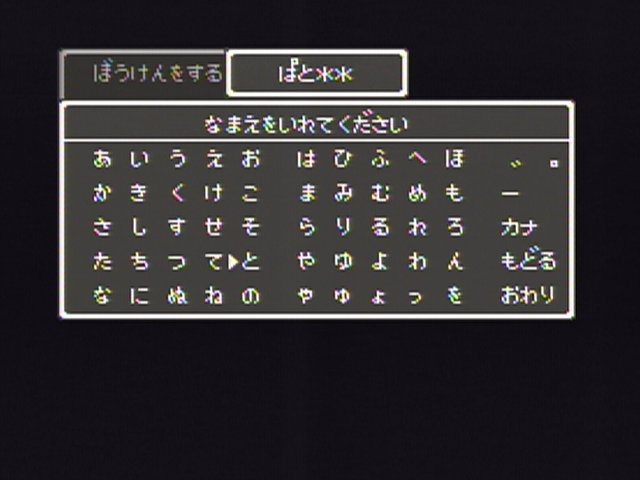

早速電源を入れてみると、おなじみの冒険の書を作る画面が現れた。

|

さあプレイ開始だ。さあ行こう、ヒトの心を取り戻しに。

オープニング(誕生)

|

物語は主人公が誕生するところから始まる。主人公の父親であるパパスがソワソワとしながら出産を待つシーンだ。主人公の父親であるパパスが落ち着きなくウロウロしているシーンから始まる。

もちろん、ここから感情移入しなければならない。つまりこれから産まれる主人公と、自分を重ね合わせる必要があるのだ。

|

僕が産まれたとき、両親は喜んだだろうか。きっと喜んだのだろう。もしかしたらうちの父親もパパスのようにソワソワとしながら、僕が世界と出会うのを待っていたのかもしれない。

思いっきり感情移入してみると、幼き日に父親から聞いた話を思い出した。

僕が産まれた日、暑い夏の日だった。お腹の中でけっこう大きくなっていたらしく、なかなかの難産だったそうだ。体が弱かった母親への心配が深まる中、明け方になってやっと僕が出てきたそうだ。

待望の男の子だった。

どうしても男の子が欲しいと思っていた父親と母親は、長男の誕生に喜んだ。元気な男の子ですよと聞いて母は分娩台の上に涙を落としていたという。

待ちに待った男の子だったが、父親はその産まれたての僕の顔を見て、「サルみたいだなあ」と思ったらしい。そして、同時に「歴史に名を残す犯罪者になりそう」と思ったらしい。漠然と、そう思ったらしい。

確かに僕は、躊躇なくビアンカを見捨てるサイコパスに育ったが、歴史に名を残すほどの犯罪者には今のところなっていない。たぶん、そこまでではないはずだ。犯罪者になるとしても微々たる罪だろう。けれども、父親はそう思わなかった。

「だからよ、名前だけは良い人に思われるように、『いいひと』って名前にしようかと思ったわけよ」

父親はそう言っていた。“いいひと”が名前である。なんだよ、高橋しん先生の漫画かよ。

「さすがにそれだけはやめてくれー!」

成長したのちにその話を聞いた僕は叫んでしまったほどだ。僕のような悪人顔をした男の名前が“いいひと”だったら大変な名前負けをするところだった。とにかく、母親に熱烈に反対され、“いいひと”はお蔵入りとなったそうだ。本当によかった。

感情移入しながらゲームを進める。

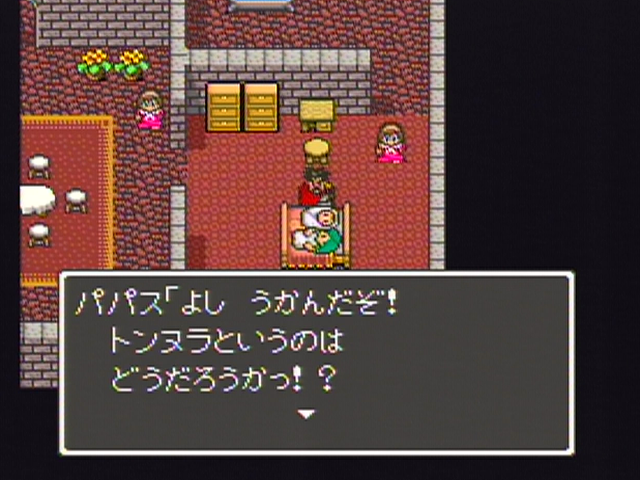

ゲーム内では主人公の誕生にパパスが喜び、名前を付けようとしている。

|

「トンヌラはどうだろうかっ?」

どうだろうかっ?じゃねえよ。

「さすがにそれだけはやめてくれー!」

主人公の叫びが聞こえるようだった。むちゃくちゃ感情移入してきた。いける。いけるぞ。

そうこうしていたら場面が暗転し、ドデーンと『ドラゴンクエストV』とタイトルが表示された。いよいよ、僕の冒険が始まる。

|

パパスとの旅立ち(船の中)

|

さらに場面が暗転し、船の上から物語が再開する。そこには成長した主人公の姿があった。どうやらパパスとふたりで旅をしているらしい。なぜふたりなのだろうか、お母さんはどうしたのだろうか。そして、ふたりはどこに行こうとしているのか、疑問は尽きない。

パパスとふたりで旅、という状況に心底不安になってくる。この心情はなんだろうか。おそらく幼少期の思い出が起因しているのだろう。

|

僕はやんちゃな子どもだった。ただ、それに輪をかけて父親もやんちゃだった。

ある日、風呂場の電球が切れたから買ってくると家を出た父親は、電気屋に行き、なぜかどでかい冷蔵庫くらいの大きさの豪華カラオケセットを購入して帰ってきた。いまだにこの日、父親に何が起こったのか語れる人はいない。

当時のカラオケ機は今みたいな通信システムとかではなく、カセットのお化けみたいなカートリッジをぶっ刺すシステムだった。電話帳みたいな冊子がついていてそれを見ながら曲を歌うシステムだ。新曲を歌いたい場合は新たにカートリッジを購入する必要があった。

「今日からこの曲を練習しろ」

父親は何も説明せず、あるカートリッジをカラオケ機にぶっ刺し、そう言った。

よくわからなかったが親父の言葉だけを信じて、与えられた課題曲を練習する日々だった。

それからしばらく経った休日のことだった。まだ薄暗い早朝に叩き起こされた僕は、父親の軽トラックに乗せられてどこかへ連れていかれた。ガタゴトと薄明りの中を軽トラに揺られた。何もわからず、ただただ不安だった。

「もしかして僕は捨てられるのだろうか?」

そう考えたのを今でも覚えている。

父親はハンドルを握りながら無言で、車はどんどんと山の中へと走っていく。どれだけの時間をかけて走ったのだろうか。まだ夜が明けぬうちに出発したのに、太陽がずいぶんと高い位置にいて輝いていた。

「どこにいくの?」

助手席からそう声をかけるが、父親からの返答はなかった。絶対に捨てられる、そう思った。あまりに僕がやんちゃで暴れん坊だから、これから山の中に捨てられるのだ。もう木の実などを採って生き抜こう、そう決意し始めていた。

「ついたぞ」

そこには遊園地があった。

今はもう潰れてしまっているが、隣県の山の中で営業していた遊園地がその入場門を燦然と輝かせてそびえ立っていた。

「どうして?」

やったあ、遊園地だあ、と子どもらしく手放しで喜ぶことなどできなかった。父親はそんな家族サービスをできる人間ではない。こんな粋なサプライズを仕掛けられる人間ではない。もっとドロドロとした何かだ。

きっと絶大なる裏がある、そう確信していたら本当に裏があった。

遊園地に入ると、中央部分が広場みたいになっていてそこに沢山の人が座っていた。その広場の先には立派なステージがあった。おそらくヒーローショーなどをやるための場所なのだろう。ただ、その日はヒーローショーではなかった。

「ちびっこカラオケ大会」

異常にでかい横断幕にご機嫌なフォントでそう書かれていた。なんだ、何が起こってるんだ。マゴマゴしていると父親は妙に威厳たっぷりな顔して言い放った。

「出場申し込みしておいたからな。練習の成果を出せば大丈夫だ」

どうやら、この僕をこのちびっこカラオケ大会に出場させるためだけに、朝早くからこんな山奥まで連れてきたようだった。

「え、やだよ」

観衆は少なく見積もっても300人はいるだろうか。かなり規模の大きな大会だ。司会者と思われる化粧の濃いおばさんもステージ上にいる。とてもじゃないが、こんな大勢の前で歌える度胸など持ち合わせてない。

「いいから歌うんだ」

父親は言い放った。厳しい口調で言い放った。これはもう逃げられない、そう覚悟した。ただ、悪いことばかりではなかった。華やかなステージの上には小汚い長机が置かれていて、そこにはウルトラマンの人形なんかがところ狭しと並べられていた。

「賞品」と書かれていることから、この大会で歌えばあれが貰えるのだろう。どうせ出場するのはこわっぱどもだろう。下手したら優勝すらありえる。そうすればあの一番でかい人形だ。俄然やる気になってきた。

いよいよちびっこカラオケ大会が始まった。化粧の濃いお姉さんのMCで大会が進行していく。

異変に気付いた。

こわっぱどもの曲を聞いていて感じたのだけど、選曲がじつに子どもらしいのだ。まあ、子どもだから当たり前なのだけど、アニメの主題歌だとか、童謡だとか、音楽の時間に習う曲だとかだ。そんな中にあって、僕が課題曲としてカラオケセットで練習させられていた曲は異質なんじゃないか、そう思い始めた。浮いてしまうんじゃないか、そんな心配がどんどん大きくなっていった。

「さあ、次のチャレンジャーです!」

化粧の濃いお姉さんが異様に高い声でそう言った。ワーッと拍手が鳴り響いていて、舞台袖の狭い場所に待機していた僕の胸が高鳴るのを感じた。これが緊張というやつだ。それもこれまでの人生で味わったことがないレベルのものだ。

「いくしかない」

ここまで来たらやるしかない。僕はステージへと飛び出た。

「〇〇市から来ました。〇〇です!」

元気よく自己紹介をした。

「すごーい、遠くからきてくれたんだねー。今日は何を歌ってくれるのかな?」

化粧の濃いお姉さんは近くで見るとさらに化粧が濃かった。

僕は高らかに宣言した。

「もんた&ブラザーズのダンシングオールナイトを歌います!」

子どもに歌わすな。

実際にGoogle playなどで聴いてもらったらわかると思うけど、しゃがれ声で大人の恋愛を歌った思いっきり大人の曲だ。皆が童謡だとか子どもらしい歌の中でこれだ。

とんでもない場違いなのだけど、それでも精いっぱいのしゃがれ声で歌いきった。観客はシーンとしていて、あまりの惨状に助けを求めるように父親の顔を見たのだけど、父親は視線を逸らした。助けてはくれないらしい。

この歌は「瞳を閉じて」という歌詞で終わるのだけど、瞳を閉じたいのはこっちだ、と意味不明な怒りを持ちつつ、歌いきった。

「すっごーい、渋いねー」

化粧の濃いお姉さんが完全無欠に取り繕った言葉を抱えて駆け寄ってくる。もういいんだ。そういう言葉はいいんだ。

いよいよ結果発表となった。もんた&ブラザーズによって途方もない恥をかかされたが、それでもウルトラマンが貰えるのだからまあいいか、と思っていたが、そこで新たな事実が発覚した。

賞品が6個しかないのだ。普通に考えて入賞者である6人しか賞品を貰えないということだ。そして、出場した子どもは7人いた。

「1人もらえないやつがいる!」

その事実に気が付いたとき、漠然と嫌な予感がした。

貰えないのは僕なんじゃないか?

ただ、僕の前に歌った子どもはあまりの緊張に途中で泣き出して中断していたので、まあ、あいつよりは上だろう、という思いがあった。つまり、賞品は貰える。そんな打算があった。そんな思惑が交錯する中で、淡々と各賞が発表されていく。

結果だけ申し上げると、まあ、ひとりだけ貰えなかったのは僕だった。もらえなかったのはダンシングオールナイトだった。もんた&ブラザーズだった。つまり、あの泣いてしまったクソガキより下、という評価だ。

なぜあのとき、父親はカラオケセットを買ってきたのだろう

なぜあのとき、父親はダンシングオールナイトを選んだのだろう

なぜあのとき、父親はちびっこカラオケ大会に出場させようと思ったのだろう

疑問は尽きない。ただ、同じ時間をかけて遊園地から帰る山道の中で、ずっと無言でいる父親の横顔しか思い出せない。僕にとって父親との旅とはそういうものだ。

そう考えると、『ドラクエV』の主人公はずいぶんと恵まれている。これからどこに行くだとか、旅の目的をしっかりと話してくれる父親と旅をしている。おまけにダンシングオールナイトも歌わせない父親だ。ずいぶんと恵まれた環境じゃないか。

主人公とパパスはどこかの港に到着した。そこでパパスの知り合いっぽい商人に出会い、話し込んでしまった。込み入った話のようで、パパスは夢中だ。ちょっとそのへんで遊んでなさいとか言われてしまった。

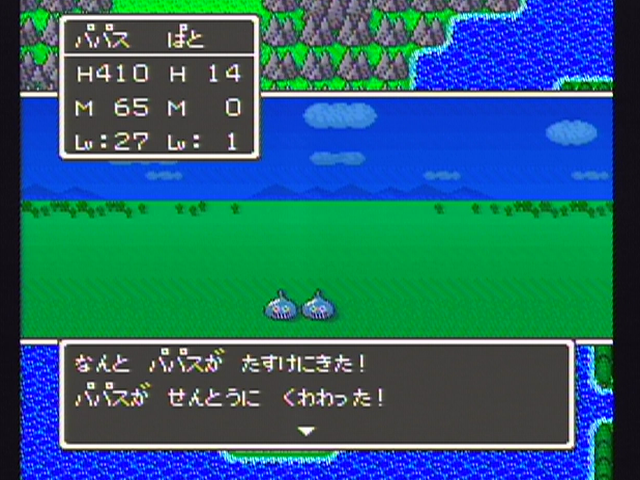

ちょっと興味本位で港から外に出ると、スライムの群れと遭遇し、戦うことになってしまった。

「うわ、けっこう強い」

『ドラクエ』シリーズにおいてスライムは最弱の敵という位置づけだが、今の主人公から考えるとなかなか手強い相手だ。いよいよダメか、そう覚悟したときだった。

|

パパスが助けに来た!

パパス強い!

パパスはあっという間にスライムどもをなぎ倒してしまった。頼れる父である。

「そうか、パパスは助けてくれるのか」

あの日、ダンシングオールナイトに包まれながら視線を逸らした父親の顔が思い出された。

出会い(サンタローズの村)

主人公とパパスはフィールドを突き進み、サンタローズの村に到着する。そこにはサンチョという小太りな男がいて「だんなさま」とか言っている。「お戻りを待っていました」とか言っている。どうやらここが主人公とパパスのホームタウンらしい。

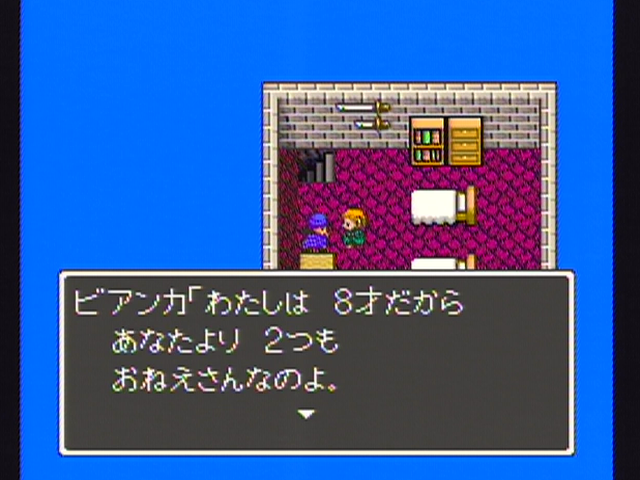

屋敷に入ると、見慣れない女の子が出てきた。

|

ビ、ビ、ビ、ビアンカだ!

ついに出会ったぞ、ついに出会った。ビアンカだ。ここからが本番だ。感情移入だ。感情移入するんだ。

誰をビアンカに当てはめて感情移入すべきか考えた。ビアンカは隣町に住むダンカンの娘らしい。普段は少し離れた場所に住んでいるが、親同士が知り合い、というパターンだろう。

「大人の話って長くなるから上に行かない?」

ビアンカはそう言って主人公を二階に誘った。けっこうエロい誘い方だ。

|

ビアンカは2歳年上のお姉さん。

このセリフを見たとき、モヤのように漠然としたイメージがしっかりと像を結んだ。いた。僕の記憶の中に、ビアンカを投影すべき人がいた。

「アキ姉……」

コントローラーを握りながらそう呟いた。

■■■

小学校3年か4年くらいだっただろうか、隣町とは言わないが、隣の市くらいの場所にある焼肉屋によく連れて行ってもらっていた時期があった。

たしか、経営者がうちの父親と同級生で、焼肉を食べに行くというよりは旧友と昔話に花を咲かせるといった様相だった。

いつも連れられて行って焼肉を食べていたが、その頻度があまりにも高かったものだから飽き始めていた。おまけに、大人同士の会話は子どもにとって退屈なものだった。最初こそは喜んでいたが、面倒になってきたなあ、と感じ始めていたときだった。

ワーッと子どもたちが店内に入ってきた。

どうやら、経営者の子どもたちと、従業員の子どもたち、あとその友達らしく、夜遅くまで営業している店の傍らの小屋みたいな場所に集められて遊んでいるようだった。そして僕もその中に混ぜてもらって遊ぶことになった。

小学生にとって違う校区の小学生という存在はかなり異世界の存在で、流行っている物が違う、ウケる言葉が違う、話題が違う、と妙なカルチャーショックを受けた。

坊主頭の品が悪そうな子どもや、一言もしゃべらない髪の長い幼女、なぜか異様に小便臭いデブなど、個性の強いメンツの中にアキ姉はいた。落ち着いた物腰で、グループの中で一番年上ということもあってか小さい子どもたちのお世話などをしているお姉さんだった。

といっても僕からみたら2つか3つくらい年上という程度だったが、それでもずいぶんと大人びて見えた。というか、小学生くらいの年齢にとってはかなり大きい年の差だ。

アキ姉は今で言うところのクールビューティーといった感じで、小学生ながらどこか大人びていて、涼しげで整った顔立ちをしていた。まあ、自分の小学校にはいないタイプの美人だった。

「キン消し見せてやろうぜ!」

「そうだな!」

ひとりがそう言いだした。どうもニューカマーである僕にキン消しのコレクションを見せびらかしたいようだ。

「俺んちにあるからみんな取りに行こう!」

なぜか異様に小便の臭いがするデブがそう言った。このデブだけ焼肉屋とは関係ない他所の子で、少し離れた場所に家があるらしく、みんなでそこに取りに行こう、ということになった。夜も深く周囲は暗闇に包まれていたが、大人たちは酒盛りに夢中だ。勝手に行けよ、という感じだったので子どもたち全員で店の外に出た。

なんだかドキドキした。

けっこうな田舎だったので夜の帳(とばり)が降りると周囲は真っ暗だ。遠くの街灯の明かりだけが頼りで、その中を子どもたちだけで進んでいく。もちろん、集団の中にはアキ姉もいた。薄い明りの中で見るアキ姉の横顔はやはり整っていて、テレビに出ている人みたいだった。

歩くたびに僕の胸は高鳴った。暗くなってから子どもだけで外を歩く、どこか怖い思いもあったけどそれ以上に最高の非日常感だった。新しい友達もできて、アキ姉とも知り合えたことで僕のテンションも上がっていたのかもしれない。

「おい、走ろうぜ!」

異様に小便臭いデブがそう言った。

「おう!」

それに応じるようにして坊主頭だとかその子分だとかが一斉に走り出した。たぶん、走らないやつや足の遅いやつをこの暗闇に置き去りにしようというイタズラだったのだろう。小便デブたちは走り、一瞬で暗闇の中へと溶けていった。

「もう、走らないでよ! 足、ケガしてるのに!」

アキ姉が暗闇に向かってそう叫んだ。走らなかったのは僕とアキ姉だけだった。ちょうど街灯と街灯の間にあたる場所で妙に濃厚な暗闇が広がっている場所だった。そこに僕とアキ姉が取り残される形になった。

「ケガしてるの?」

僕がそう質問すると、アキ姉はちょっと右手を差し出す素振りをしながら答えた。

「たいしたことないんだけどね、体育のときにちょっと」

そう言って今度はしゃがみ込んで右足首あたりをさする仕草を見せた。

沈黙と暗闇だった。

さっき会ったばかり、それも年上のお姉さん、綺麗な人、違う小学校の人、そんな相手と気さくに話をすることは子どもにとってかなり難易度が高い。なんだかよくわからないが、気まずい感じの空気が漂っていた。

「追いかけないと。それにほら、キン消し見てみたいし」

たいして見たくもないが、気まずい空気を打ち破るためにそう言葉にした。その言葉を受けてアキ姉さんは笑った。

「いいよ、キン消しなんて興味ないし。見飽きてるし」

僕もまったくもって同意見だ。デブのキン消しなんてどうでもいい。けれども、そういうわけにもいかない。それよりなにより、この重苦しい雰囲気から脱したかった。

「やっぱり行くよ」

駆け出そうとするとアキ姉が言った。

「まって。ひとりにしないで」

なんだか妙に大人びたセリフだった。この場から離れるわけにもいかず、かといって留まるにも空気も重く、どうしていいかわからずにマゴマゴしていると、アキ姉が口を開いた。

「キミの家ではさ、お父さんとお母さん、こども、みんな揃ってご飯食べるの?」

どんな意図の質問なのかわからないが、正直に答えた。

「だいたいそうだよ。あと半分ボケた爺さんもいる」

暗くて表情は見えなかったが、声のトーンからして少し元気がない感じでアキ姉は続けた。

「うちはほら、お店(焼肉屋)やってるでしょ。だからいつもこう。夜は子どもだけ。それも楽しいけどね」

アキ姉の言葉に、夜は子どもだけってめちゃくちゃ楽しそうだし自由でいいじゃん、と思ってしまった。ただ、そこを通りかかった軽トラのヘッドライトに照らされ、一瞬だけ見えたアキ姉の表情は、なんだかすごく寂しそうだった。

ただ、そのときの僕にその表情の意味はよくわからなかった。ただ、あまり良くない感じのことなのだろうとは感じ取っていた。