忍者といえば、影のように忍び寄り、ときには壁を駆け上がり、手裏剣を使って相手を仕留め、なぜか口から火も吹ける。マンガやゲームでお馴染みの “スーパー忍者” を想像するのではないでしょうか。

でも私たちが想像する忍者って、いったいどこまで本当なんだろう?

さすがに口から火は吹かないとしても、忍者の「真実」と「フィクション」の境界線ってけっこうわからない。史実に基づいているものなのか、それともエンタメとしての演出を重ねて生まれたものなのか。

……そうだ、忍者に聞こう!

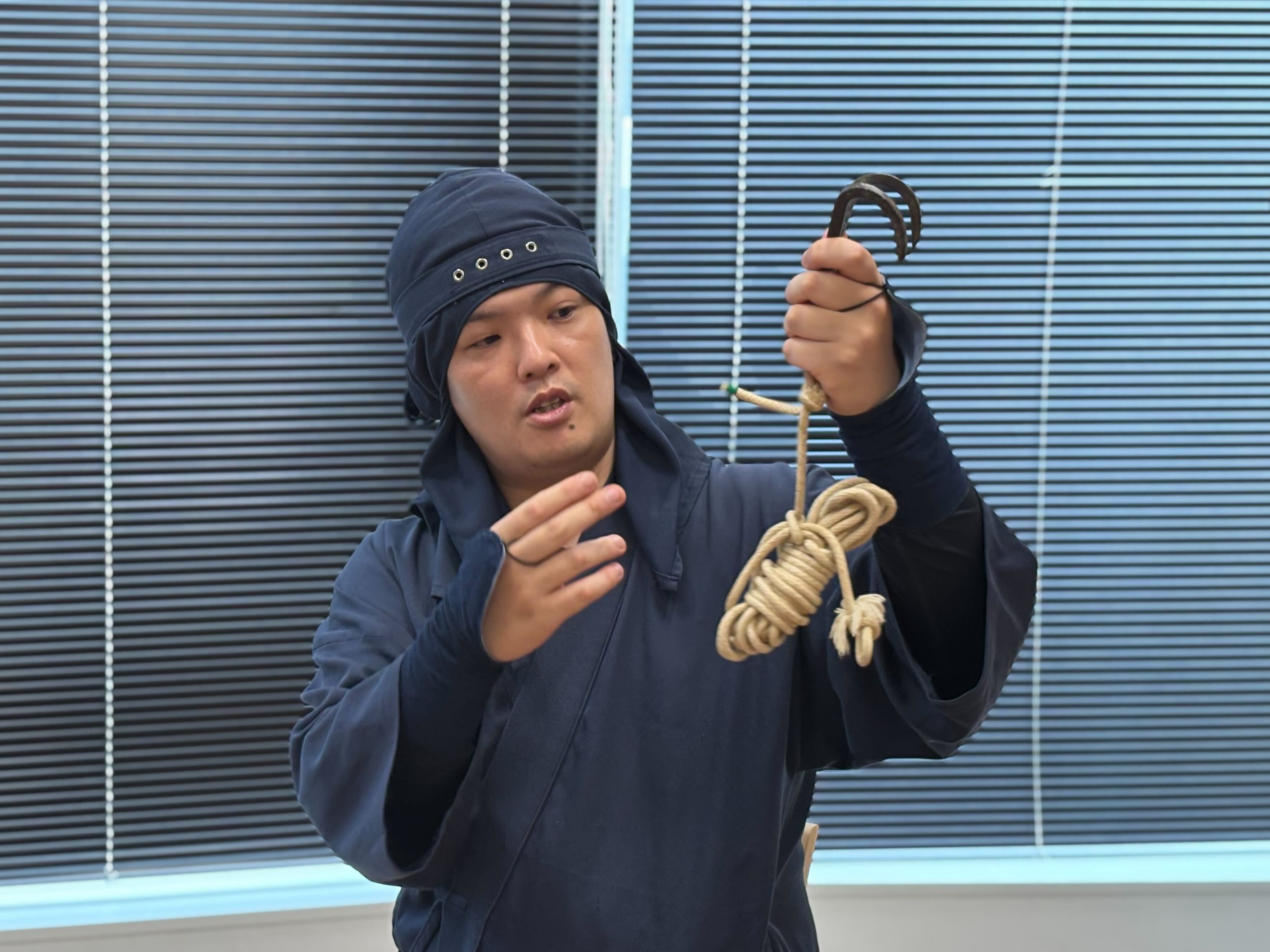

忍者のことは忍者に聞くのがいちばん。そこでさっそく話を聞いてもらえそうな忍者を探してみたところ、『忍者の技術 解剖図鑑』著者で古武術や忍術の研究・実践に基づき「リアルな忍者の姿」を発信されている忍道家・習志野青龍窟(ならしのせいりゅうくつ)さんにお話をうかがうことができました。

偶然にもセガの忍者アクションゲーム『SHINOBI 復讐の斬撃』が8月29日に発売を控えているため、そのゲーム映像を一緒に見ながら、リアル忍術とゲーム忍術の境界線についてガチ解説をしていただきました。

すると早くも「忍者と手裏剣の関係性は薄い」という驚きの事実が明らかに。本稿では、ゲームにおける忍者アクションをとおして、忍者がどのような存在だったのかについて探っていこうと思います。

また、忍道家・習志野青龍窟さんが考える “最強の復讐方法” が想像以上に最強だったので、そちらもあわせてご覧ください。

取材・文/柳本マリエ

※この記事は『SHINOBI 復讐の斬撃』の魅力をもっと知ってもらいたいセガさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

たまたま “忍者の先輩” がいたことで忍道家を志す

──本日、習志野さんには『SHINOBI 復讐の斬撃』のゲーム映像を見ながら忍者アクションについての解説をしていただきたいのですが、その前に、習志野さんが現在どのような活動をされているのか教えてください。

習志野青龍窟さん(以下、習志野さん):

私は忍道家として、忍術を研究・実践しながら忍者に関する知恵や技を伝える活動をしています。

忍者は広く知られていますが、「忍者がどういう存在だったのか」を歴史的な文献に基づいて知っている人は多くないと感じました。そこで、歴史学的な視点からリアルな忍者の姿を発信したり、その文化に付随する耐え忍ぶ精神を学ぶため、実際に伝統的な修行も行っています。

──習志野さんのSNSやYouTubeを拝見したのですが、いまうかがったような歴史学的な視点の内容のものもありながら、いっぽうで、手裏剣開封動画や忍者道具のガチレビューなどもされていて、その振り幅に驚きました。忍道家を志すきっかけはあったのでしょうか?

習志野さん:

子どものころからの夢だった……わけではまったくなく、たまたま忍者の先輩がいたことがきっかけです。

──たまたま忍者の先輩が? そんなこと、あります?

習志野さん:

これはもう本当にご縁ですね。もともと格闘技をやっていたのですが、怪我をしてしまい、競技者間の接触を伴うコンタクトスポーツができなくなってしまったんです。そこで型稽古や武器の扱いなどを学ぶ古武道の道に進みました。

そのとき学生だったため、忍者をやっている先輩から夏休みのアルバイトとして外国人向けの忍者体験ツアーのインストラクターに誘われたことがキャリアのきっかけです。「忍者の仕事で手裏剣が打てるぞ」と言われたら断る理由がないじゃないですか(笑)。

──(笑)。その時点でご環境が特異ですね。

習志野さん:

最初はそういうミーハーな気持ちで始めたんです。でも、だんだんと仕事で外国人の方々とコミュニケーションを重ねていくうちに、「忍者についての知識や経験がなければきちんと伝えることができない」と思うようになりました。

なぜなら忍者ツアーに申し込んでくる方々は、軍や警備に関わる方であったり、忍術にヒントを求めてわざわざ来日される方であったり、真剣に文化や技術を学ぶ方も多くいらっしゃるからです。

ほかにも、親の都合で幼少期に国々を転々と過ごしてきた方が、「自分はいったい何者なのか」を定義したいとなったときに、ゲームやアニメの影響で好きになった “忍者の精神” を自分のアイデンティティにするために学びに来たり。

──たしかに、海外の方のほうが忍者に対する思いが強い印象はあります。

習志野さん:

そういう方々を見たとき、生半可な気持ちで受け答えすることは失礼だと思いました。それから自分でも文献などを調べて勉強をするようになり、たどり着いた先が現在の忍道家としての活動になります。

──なるほど。「手裏剣が打てる」と気軽に始めたインストラクターの仕事が現在の活動につながっているわけですね。

忍者と手裏剣の関係性は意外と薄かった!?

習志野さん:

手裏剣といえば忍者の必須アイテムのようなイメージがあるかと思いますが、じつは「手裏剣が忍者専用の武器」という記録が残されている文献はほとんどないんですよ。

──ええっ、そうなんですか!?

習志野さん:

もちろんゼロではありません。だた、忍者と手裏剣の関係は薄いというのが本当のところです。

──へええ、だとしたらどうして手裏剣のイメージが定着しているのでしょう?

習志野さん:

考えられることとしては、昭和の戦中・戦後に『手裏剣』(成瀬関次著)や『図解手裏剣術』(藤田西湖著)といった手裏剣の解説本が出たのですが、昭和30年以降の忍者ブームのときにそれらの本が出典元となり、忍者の記号として登場したのではないかと。

以降の作品ではそれを踏襲していくので、だんだんと忍者の武器として手裏剣が定着していった可能性はあると思います。

──けっこう最近の話なんですね。

習志野さん:

意外と最近ですよね。今日はいろんな種類の手裏剣を持ってきたのでぜひご覧ください。おそらく多くの方がイメージする手裏剣は、四方に刃が伸びた形状の十字手裏剣かと思いますが、こういった棒状のものも手裏剣というんです。

──ダーツみたい。

習志野さん:

見た目はダーツっぽいですが、ダーツのように的に切っ先を向けて打ってしまうと、届くころには重さで下を向いてしまうんですね。そのため打法としては、切っ先を天井に向けて(縦に持って)手裏剣の先を90度回転させる直打法や、あるいは切っ先を手首に向けて270度回転させる反転打法があります。

あと、棒状の手裏剣も十字手裏剣も見た目ほど殺傷能力はないんですよ。

──えっ、手裏剣で敵は倒せない!?

習志野さん:

そうですね。眉間に綺麗にぶっ刺されば命を落とすこともあるかもしれませんが、用途としては牽制がほとんどで、不意打ちで投げつけて怯んでいる隙をついて攻撃をしたり生け捕りにしたりします。

──ちなみにクナイも手裏剣の一種なのでしょうか? ゲーム内では手裏剣として登場しています。

習志野さん:

ええっと、クナイの主な用途は石垣や土塁をよじ登るための「登器」なんです。ただ、この「手裏剣」という言葉については少し補足させてください。

たとえば「スマホを手裏剣に打つ」という言い方もできるんです。

──ああっ、手裏剣を動詞みたいに使うということですか?

習志野さん:

まさに。古武術において、手に持った武器を投げつけることも「手裏剣術」と言いました。

いちばん有名な忍術書に「松明を手裏剣に打つ」という言葉があります。先ほどの要領で松明を敵陣に投げたとして、それが建物に刺さると明るくなるじゃないですか。それを大勢で行うと敵陣が明るくなって攻め入りやすくなるんです。

セガさん:

ということは、手裏剣って別に形状は問わないんですね。

習志野さん:

はい、そうですね。

セガさん:

つまり、ゲーム内のようにクナイを手裏剣と呼ぶことは……表現として……間違ってはいない……?

習志野さん:

……ッ、私は、ぜんぜん許容内です!

一同:

(笑)。

習志野さん:

「これがぜったいの正解」というものがないので言い切れないところはありますが、人によって見解が分かれてしまうかもしれないですね。

「忍者走り」は怪我のリスクを減らす合理的な走り方

──ここからは実際に『SHINOBI 復讐の斬撃』のゲーム映像を見ながらいろいろ解説をしていただければと思います。いまご覧いただいている主人公「ジョー・ムサシ」のアクションでリアルさを感じたところはありますか?

習志野さん:

まず、この走り方ですね。一方の肩を前に出して走っていると思うのですが、忍者は真っ直ぐ正面を向いて走ると転んだときに危険なんです。というのも、腰の周りに武器を装備していたり、じつはおなかのあたりにも武器をたくさん隠し持っているんですよ。

それこそ手裏剣であったり、「まきびし」なんかも入っていたりします。

正面を向いたまま転んでしまうとそういった武器であばらが折れてしまうなど怪我をするリスクがあるので、体勢を崩しても仰向けに転べるように体を斜めにして走るのが、いわゆる「忍者走り」のルーツになります。

──なるほど。合理的な走り方だったんですね。

習志野さん:

あとは、このように飛んだり跳ねたりするのは「軽身」というんですけど、山での戦いを得意とする人たちかと思います。忍者全員というわけではないですが、こういう稽古をしていたというような伝書が江戸時代のものにあります。

また、天狗みたいな動きで飛びながら剣で切る・敵を踏んづけて飛び越えるなどの武芸もありまして、それらをスタイリッシュにすると主人公のような動きになってくるのかな、と。

私も山でそういった修行を行うことがあるのですが、高いところから刃物を持って飛ぶのって、だいぶ怖いんですよ。

──シンプルに危ないですもんね。

習志野さん:

あとは、刀のモーションもすごく綺麗でリアルですね。刀の扱いについては、たとえば1対1で剣術の稽古をすると「なんでこんな構えをするんだろう」みたいなものもよくあるんです。でも実際に特定のシチュエーションになるとその意味がわかるんですよ。

実際の忍務では隣に仲間がいる場合もあるんですね。何人か並んでいるときにむやみに刀を振ってしまったら仲間を傷つけてしまう。稽古のときは「なんでわざわざこんなに身を寄せる構えなんだろう」と思っていたことが、集団戦になると理解できたりして。

このモーションはそういったところも理解されている気がします。