2024年12月15日に78歳で永眠した、元日本ファルコム 取締役会長・加藤正幸氏の「お別れの会」が、2025年3月14日に東京都港区にある増上寺 光摂殿で執り行われた。

日本ファルコムは、『ドラゴンスレイヤー』や『ザナドゥ』、『イース』、『英雄伝説』など、パソコンゲームの黎明期から多数のヒット作を生み出し、現在に至るまでゲーム業界を牽引している。また、アニメ映画監督として有名な新海 誠氏や、サウンドクリエイターの古代祐三氏をはじめとした、多くのクリエイターを生み出してきた企業でもある。

そうしたこともあり、当日11時から行われた式典には、大勢のゲーム業界関係者らが参列した。そして献花台に花を捧げたあと、加藤氏が生前に手掛けてきた作品の数々を眺めながら、それぞれ故人をしのんでいた。

今回の「お別れの会」は二部構成で行われており、午前中の式典には加藤氏のご家族や友人、関係者らが主に出席。また午後からは一般向けの献花台が設置され、多くのファンが花を捧げる姿が見られた。

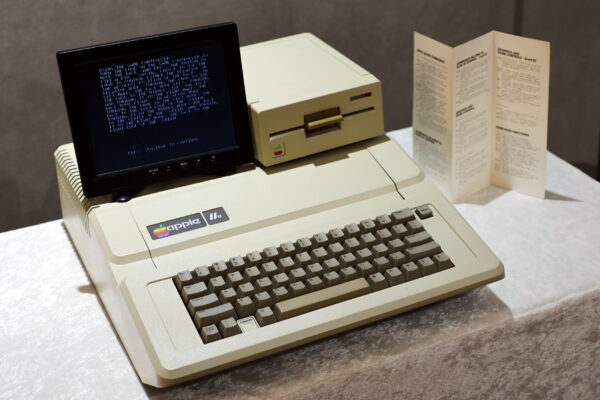

Apple IIとの出会いがきっかけで日本ファルコムを設立

第1部の式典では、加藤氏の生前をしのんで黙祷が行われた後、在りし日の姿を映像で映し出しながら振り返った。

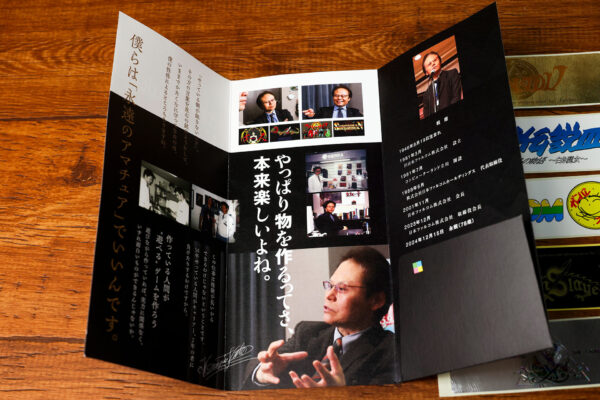

1946年に東京の下町である平井で生まれた加藤氏。自動車会社のシステムエンジニアとして務めていた20代の頃に、仕事先で運命的な出会いをしたのが、Apple IIだった。加藤氏は、パソコンの先進性にビジネスとしての可能性を感じ、Apple社公認の代理店を立ち上げるために独立する。こうして1981年3月に設立されたのが、日本ファルコムだ。

日本ファルコムは東京都立川市を拠点に専門ショップを展開していたが、加藤氏と同じような想いを持った人らが、この場所へ集うようになる。これを受け、加藤氏を中心とした少数精鋭のスタッフが、ゲームソフトの開発や販売も手掛けていくことになる。

緻密に作りあげられた世界観や、小説を読むようなストーリー、独創的なゲームシステム、いつまでも残り続けるサウンド。『ドラゴンスレイヤー』や『ザナドゥ』、『ソーサリアン』、『イース』、『英雄伝説』といった同社の代表作が、ここから続々と誕生していったのだ。

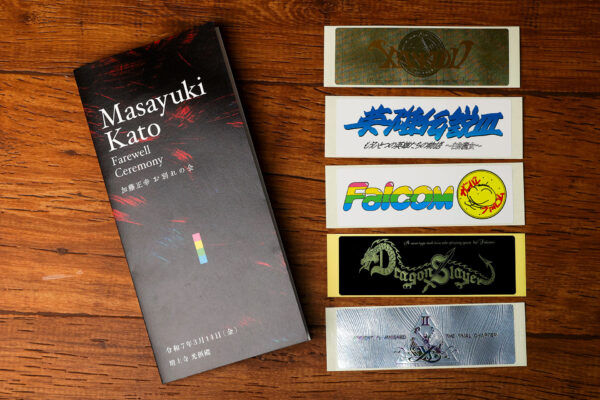

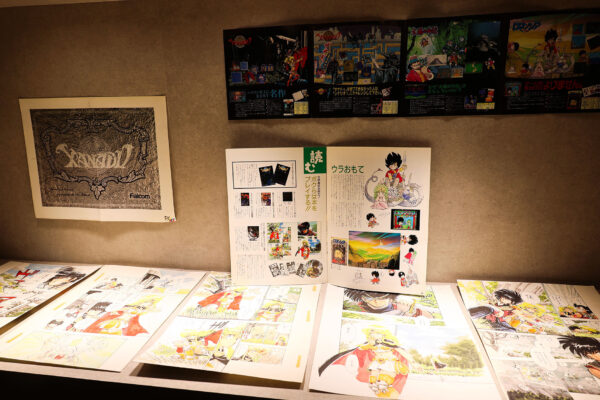

加藤氏は、ゲーム自体のロゴも“キャラクター”のひとつであるという考えから、それぞれの作品の名称やロゴデザインに関しても、徹底的にこだわっていた。

なお、今回の参列者に配られた栞には、同社の作品のロゴが描かれたステッカーも付属していたが、そのなかでも『ザナドゥ』と『英雄伝説III 白き魔女』、『ガンバレファルコム』は、加藤氏が直筆で手掛けたものだという。

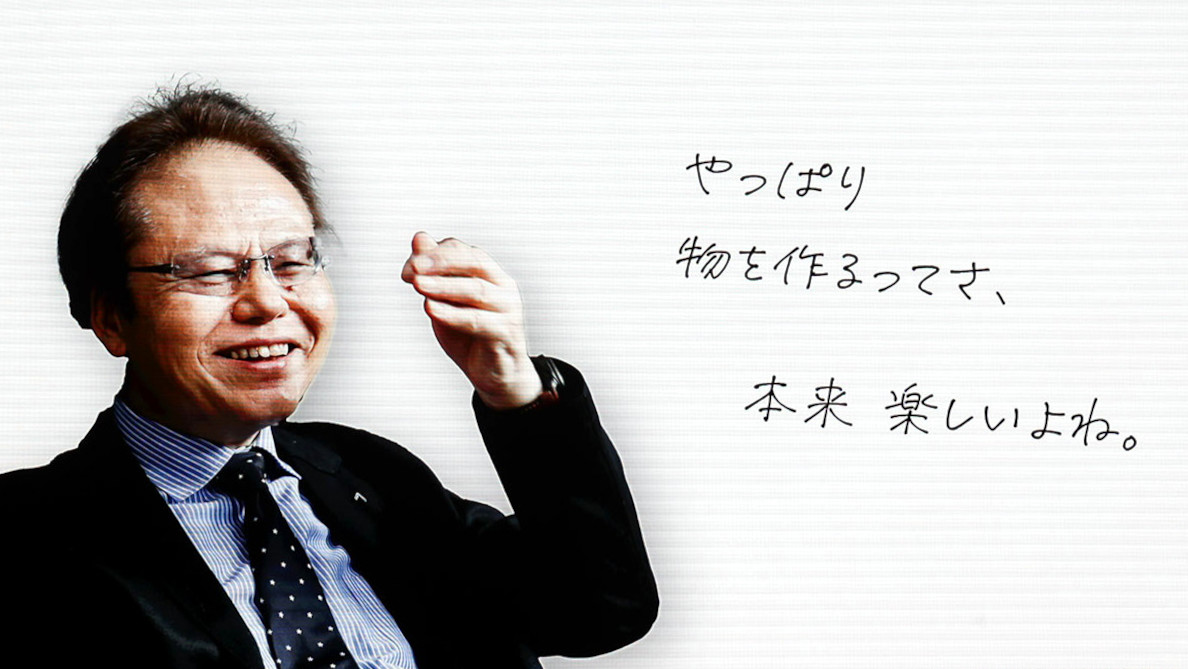

そして、2018年に弊誌が行ったインタビューの際に加藤氏が述べた、「やっぱり物を作るってさ、本来楽しいよね。」という言葉をもって映像は締めくくられた。

「俺たちはアマチュアだから面白いものができるんだぜ」加藤会長の声が今でも聞こえてくる

式典では、KADOKAWA元代表取締役で現コーエーテクモホールディングス社外取締役の佐藤辰男氏と、『君の名は。』や『すずめの戸締まり』などのアニメーション監督の新海 誠氏、そして『ザ・ブラックオニキス』や『テトリス』で知られるゲームデザイナーのヘンク・ロジャース氏が弔辞を読み上げた。本稿では、その一部を抜粋して紹介する。

佐藤辰男氏:

加藤さんの人生の後半戦は、病との戦いでした。

いまから15年も前の話になりますが、加藤さんからいただいたメールには、「腎臓の移植手術を控えてホテルに滞在している」と記されていました。加藤さんはその難しい手術を成功させ、無事帰還されました。よく堪えたと思いましたが、そこから、ガンとの長い戦いが始まったんです。

加藤さんとお会いするたびに感じたのは、病と戦う加藤さんの凄まじい精神力と、諦めない心、そして、ときに滲み出る苦いユーモアのようなものです。JCGA(※日本コンピューターゲーム協会)のパーティーで加藤さんが挨拶されるときは、毎回、ご自身の病気をネタにして聴衆を笑わせていました。

病を克服しようという強い意志に裏打ちされた、加藤さんの心のありようは、とても素敵でした。しかし、昨年12月10日に行われた忘年会に、加藤さんの姿はありませんでした。そして12月15日の朝3時に逝去され、78歳の生涯を閉じられました。

もう、戦わなくていいのです。どうか安らかに眠ってくださいと、今は加藤さんにメールを送ってあげたい気持ちでいっぱいです。

僕はといえば、1983年に角川書店で「コンプティーク」というパソコン雑誌を創刊しました。その表紙に、『ドラゴンスレイヤー』や『ザナドゥ』、『イース』といった、加藤さんがお作りになられた作品を掲げると、雑誌が飛ぶように売れたんです。

僕にとって1980年代、90年代を加藤さんとともに過ごしたことは、とても幸せなことだったと思います。

皆さんもご存じのとおり、日本ファルコムは才能の梁山泊です。天才プログラマーの木屋(善夫)さんや、ゲームミュージックの古代祐三さん、アニメーション監督の新海 誠さんといった才能が、ここから次々と輩出されました。

パソコンショップやソフトハウス、ゲーム雑誌の編集部などが、才能の溜まり場となるパターンはこの時代にあちこちで見られた現象です。コンプティーク編集部からも、ライトノベルや漫画の新しい才能が芽生えていました。

こうやって才能がまとまって排出されたあの時代は、デジタルエンターテイメントの創世記と呼べるものでした。そして、その先頭に加藤さんがいらっしゃったという想いを、僕は今も抱いています。これからも、あなたを追って続々と新しい才能が生まれることでしょう。

日本ファルコムという梁山泊は、近藤社長がしっかりと受け継ぎ、これからも加藤イズムを継承すると思います。加藤さん、ですから安らかにお眠りください。加藤さん、さようなら。またお会いできる日を楽しみにしています。

新海 誠氏:

加藤会長、新津 誠です。大変ごぶさたしております。僕が日本ファルコムに在籍していたのは、1995年から2000年の、いま思えばたった5年間でした。それほど短い期間だったのに、加藤会長はいまでも、僕の夢に出てくる人の第1位です。

ちなみに2位は、初恋の相手です。僕の初恋は14歳の頃で、また当時は、発売されたばかりの『イース』にも夢中でした。だから僕の中では、『イース』も初恋も加藤会長も、どこかつながっています。もし会長にお話ししたら、「気持ち悪いな!」と叱られそうですが、そんな会長の声を、いまもよく覚えています。

いまから30年前、入社早々に会長直属のデザインチームに配属された僕は、1日に何度も社長室から「新津!」と名前を呼ばれました。皆さんご存知のように、会長はとても厳しい方です。褒めていただけることなんて滅多にありません。だから、「新津!」と呼ばれる声は、僕にとってちょっとした恐怖でした。

でも、合格発表を聞くように毎回ドキドキもしていました。というのも、会長はいつでも答えを知っていたからです。僕が必死に作ったものが、本当にちゃんと美しいのか、ちゃんと面白いのか、いつも教えてくれる。そして、一緒に考え抜いてくださる方でした。

最後は、ほとんど喧嘩別れでした。自分の作品を作りたいからファルコムを辞めたいという僕の申し出を、会長は最後まで認めてはくださりませんでした。

ファルコムを辞めた僕は、ぎこちなくアニメーションを作り始めました。会長にバレないように、本名の新津 誠ではなく、新海 誠に名前を変えました。アニメを作り始めてからはずいぶん苦労して、アニメ業界からはバカにもされました。「ゲーム業界から来た何も知らないヤツが、変なアニメを作っている」、と。

そういう時、僕はいつも加藤会長の言葉を思い出していました。

「なあ。俺たちはアマチュアだから面白いものができるんだぜ」

ほとんど負け惜しみみたいな言葉ですが、これはいまでも僕にとっての心の拠り所です。ちなみに、名前を新海 誠に変えても、会長には一瞬でバレていたそうですね。結局、ファルコムを辞めた後も、僕はずっと加藤会長の影響のもとにいます。

僕の作った『君の名は。』という映画で、主人公の瀧と三葉が走りながら名前を呼び合うシーン。あの丸い外輪山は、『イース』の「バギュ=バデット」です。14歳の頃、会長にいただいた風景は、いまも僕の原風景です。そして僕はいまも、夢で会長に叱られています。目が覚めると背筋が伸びています。

いただいてきたもののお礼を、会長に直接言いたかった。ずっと、言うつもりでした。近藤社長と会うたびに、「会長と会いたいんだよね」、「そろそろ会ってもらえるかな」なんて話をしていました。25年前に言えなかった言葉が弔辞になるなんて、とても、とてもとても寂しいです。

でも、加藤会長の声は、いまでも僕の内側にあります。いまでも聞こえます。本当にありがとうございました。

ヘンク・ロジャース氏:

私は1983年に、日本のコンピューターゲームでキャリアをスタートしました。当時の私は日本語の読み書きができず、見知らぬ土地の異邦人でした。今も日本語は苦手で、この場でうまく話せずすみません。

人生で一番難しかったのは、初めてコンピューターゲームを作ったときです。このゲーム『ザ・ブラックオニキス』は、私にとって子供のような存在だと思えました。

加藤さんは、素晴らしいゲームを作ることに専念していて、彼がどれほど一生懸命に働いているのかや、自分のゲームを愛していたことも知っています。また私と同じように、彼にとってもまた、作ったゲームは子供のような存在でした。

そして加藤さんは、ゲームをプレイしてくれる人たちのことも愛していました。

当時のゲーム業界はとてもエキサイティングな時代で、ゲームソフトのレンタルやコピーといった問題がありました。これは日本の全てのゲーム会社にとっての大きな問題で、みんなで集まって「STAC」(software technology and communication)という団体を設立しました。

私が加藤さんに初めて会ったのは、STACのメンバーが月に一度集まる集会だったと思います。この集会では、ゲームビジネスが抱えている問題について議論し、そのあとは豪華なディナーや飲み会が行われました。

このときの飲み会で私は酔っ払ってしまい、トラブルに巻き込まれたり、廊下で他のお客さんに迷惑をかけて出入り禁止になったりもしました。そんなときも加藤さんは、いつも思慮深く大人な対応をしてくれました。若くて衝動的であった私たちにとって、加藤さんは常に代弁者であり、メンターでした。

We all miss you, Masayuki Kato. 加藤さんがいなくなるのは寂しいです。

3名の弔辞が読み上げられたあと、式典の最後に、日本ファルコム 代表取締役社長の近藤季洋氏より挨拶が行われた。

近藤季洋氏:

加藤会長は、ゲーム業界を黎明期から築き上げた、立役者のひとりでございます。多くのタイトルを送り出し、また多くのクリエイターたちを育て、見守ってこられました。

本日ここにいらっしゃるOBの方たちをはじめ、先輩たちにはご活躍が目覚ましい方も多く、勝手ながら自分も誇らしい気持ちで、日々を過ごさせていただいております。

あるとき、どうやって人を育てられたのかと聞かれた会長は、「何も教えてない。そうだろ?」と笑って答えていらっしゃいました。確かに私も、具体的な技術や知識を教えていただいたことはあまり記憶にございません。

会長はいつも、ちょっぴり環境を整えてくれて、要所となるタイミングで、ヒントとなるような言葉をかけてくださいます。そのほかは、驚くほど自由に任されることが多かったように思います。

しかもヒントといっても、その通り実行すれば良いような分かりやすい言葉ではなく、トンチやクイズのような内容が多かったです。そのなかで印象的だった会長の言葉を、いくつか紹介させていただきます。

「時間をかけない。でも手は抜かない」

「ファルコムでは何をやってもいい。ただし、できないのはダメ」

「問題を増やすのはアイデアとは言えない。問題を解決するのが本当のアイデア」

このような言葉をいくつもいただきましたが、ひと言でまとめると、「きちんと考え続けなさい」、ということだったのではないかなと思っております。ファルコムは、自分たちで考えたコンテンツを自分たちの手で作り、それをユーザーと共有できる、ゲーム制作が面白いと実感できる場所だと私は感じております。

世間一般から見ると、ゲーム会社だからそれは当然なんじゃないの? と思われるかもしれません。ですが、これを継続することは当たり前のようでいて、昨今は難しいと実感しております。

また会長は、「当然のことを続けるのが一番難しい」ともおっしゃっていました。難しいからこそ、妥協せず考え続けられるように、私にヒントを出してくださったのかなと、いま振り返るとそのように思えます。

会長と打ち合わせをすると、最後に「その方が面白いだろう?」という結びで終わることが多くて、それがいつも印象に残りました。私たちにとってはかけがえのない存在であっただけに、寂しさと悲しさはつきませんが、このファルコムという場所を築き上げていただいたことに、ひとりのゲームユーザーとして、ひとりのクリエイターとして、またファルコムのメンバーとして、感謝しております。

そして、この文化を大事にしたい、少しでも遠くの未来へ引き継いでいきたいとも思っております。

日本ファルコムが誕生するきっかけとなったApple IIをはじめとした貴重な資料も展示

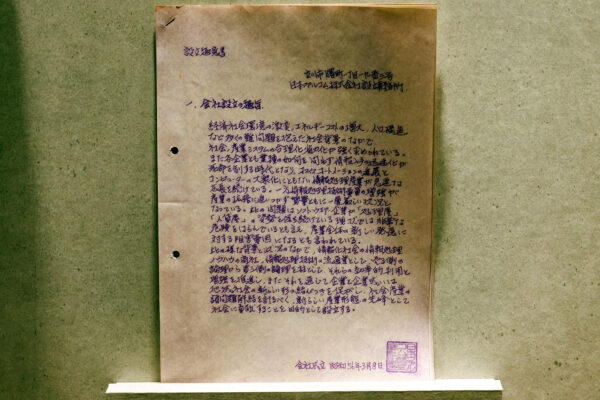

お別れの会の会場内には、加藤氏が手掛けてきた数々の作品に関連した、貴重な資料の展示コーナーも用意されていた。手描きの資料やパネル、特別に作られたフィギュア、カセットテープに収録されたゲームソフトなどがずらりと並べられており、多くの参列者たちが集まっていた。

なかでも異彩な雰囲気を感じさせられたのは、日本ファルコムが誕生するきっかけとなったApple IIの実機展示である。とくに説明らしきものは見られなかったが、まさにここから日本ファルコムの歴史が始まったんだなと感じさせられた。