筆者は、怖さを売りとしていない非ホラーコンテンツですら恐怖を感じてしまうビビり体質です。

たとえば、子ども時代は『ぼくのなつやすみ』で「晩ご飯の時間で~す」と山奥まで迎えに来る叔父さんが怖くて動けなくなりました。挙句の果てには初代プレイステーションの起動音にすらビビり散らかすレベルです(なんか不気味だから)。

このように、対象がホラーコンテンツでなくともビビり散らかしてしまうため、35年間という人生規模でホラーコンテンツを避けて生きてきました。

そんな筆者にこのたび『サイレントヒル f』先行プレイの機会が舞い込んできたわけです。たいへん光栄ではあるものの、そこはもう丁重にかつ食い気味にお断りしました。ぜったいに怖いですからね。

……しかし「逆にちょうどいいから」と依頼され、こうして記事を書いています。感じたことを素直にそのまま書いていいとのことだったので、ここはひとつ殻を破ってチャレンジしてみることにしました。考えてみればこれはビビり体質脱却のまたとないチャンスかもしれません。

ホラーコンテンツから逃げ続けてきた筆者による人生初のホラーゲーム体験を見守っていただけないでしょうか。怯えすぎてお見苦しい記事になってしまうかと思いますが、「『サイレントヒル f』のホラー演出がそれほど秀逸である」という受け取り方をしていただけたら幸いです。

齢35にしてホラーゲーム解禁!いざ挑戦!

やっぱり無理ですごめんなさい!!!!

なにもいないけどなにかいそうという “気配の恐怖” で常に精神を削られる世界

ビビり体質ゆえにホラーゲームが苦手だということは自分自身わかりきったことではあるのですが、たとえば舞台が「架空の古代神殿」や「宇宙ステーション」などであれば、非現実感から「これはゲームの中の話だから大丈夫」と多少割り切れそうな気もします(怖いけど)。

しかし本作の舞台は、

THE 日本の田舎町!

こういうのがいちばん怖いよ。勘弁してください。1960年代の日本が舞台とのことなのでひと昔前の時代っぽい雰囲気ではあるものの、日本の町を舞台にされると嫌でも現実と地続きに感じてしまい、恐怖も生々しく迫ってくる感覚があります。

もう帰りたい。

別に自分が住んでいる地域や地元に似ているとかいうわけでもないのに、「日本の町並み」というだけで既視感を覚えてしまうものなんですね。

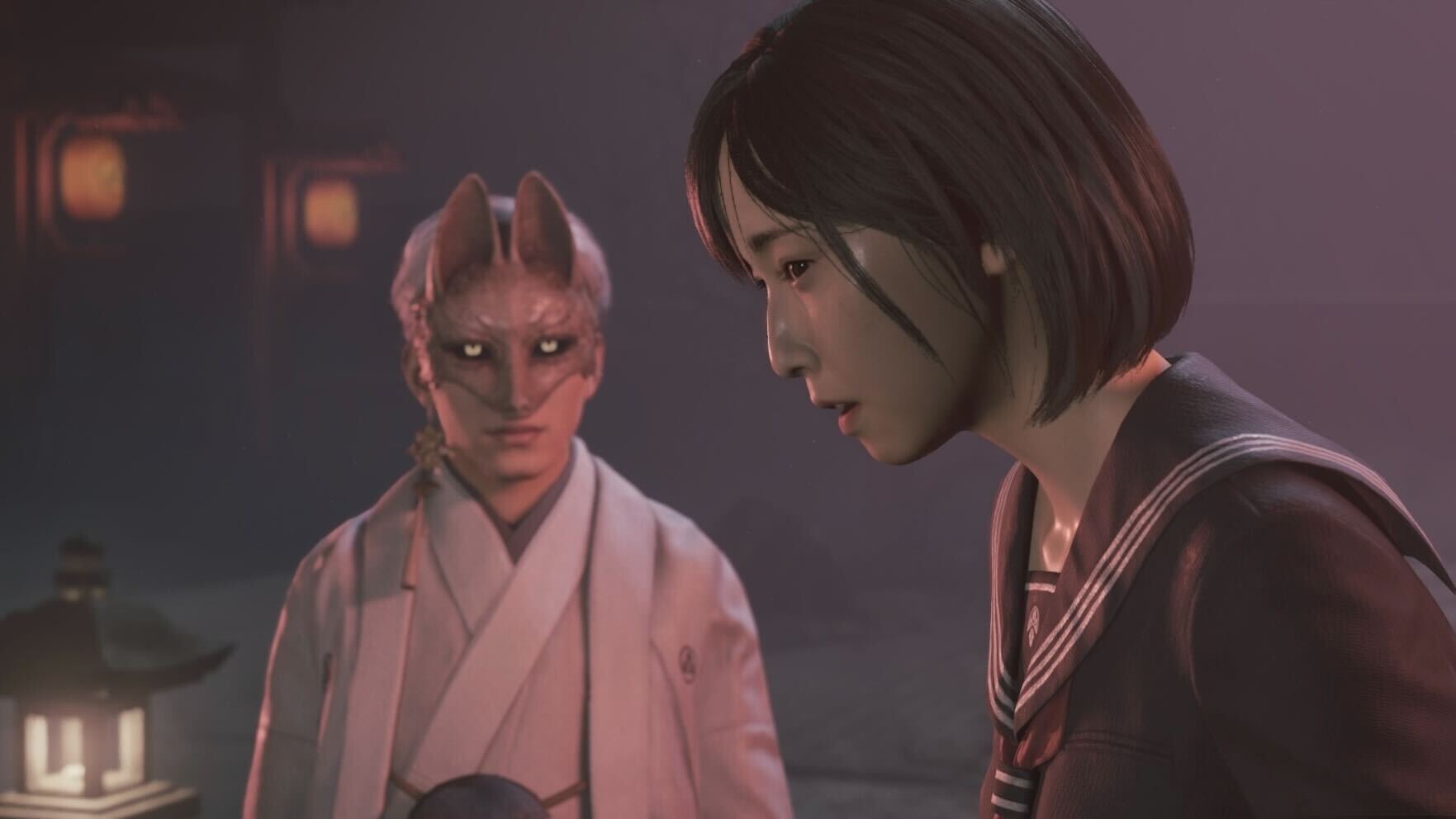

また、主人公の深水雛子(しみずひなこ)がいたって普通の一般人というのもまた没入感に拍車がかかるポイント。操作していると、「どうしよう……」と弱々しい声で戸惑ったり、「あっち行け!」と取り乱したりします。

「どうしよう」は筆者だが!

年齢や性別こそ違えど “自分自身が同じ目に遭っている” ような感覚に陥ります。

そんな本作の舞台となる町は岐阜県にある下呂市金山町がモデルとなっているとのこと。実在する町なのに「いちばん怖いよ」とか言ってすみません。観光情報サイトを見てみたらすごく素敵な場所でした(フォロー)。

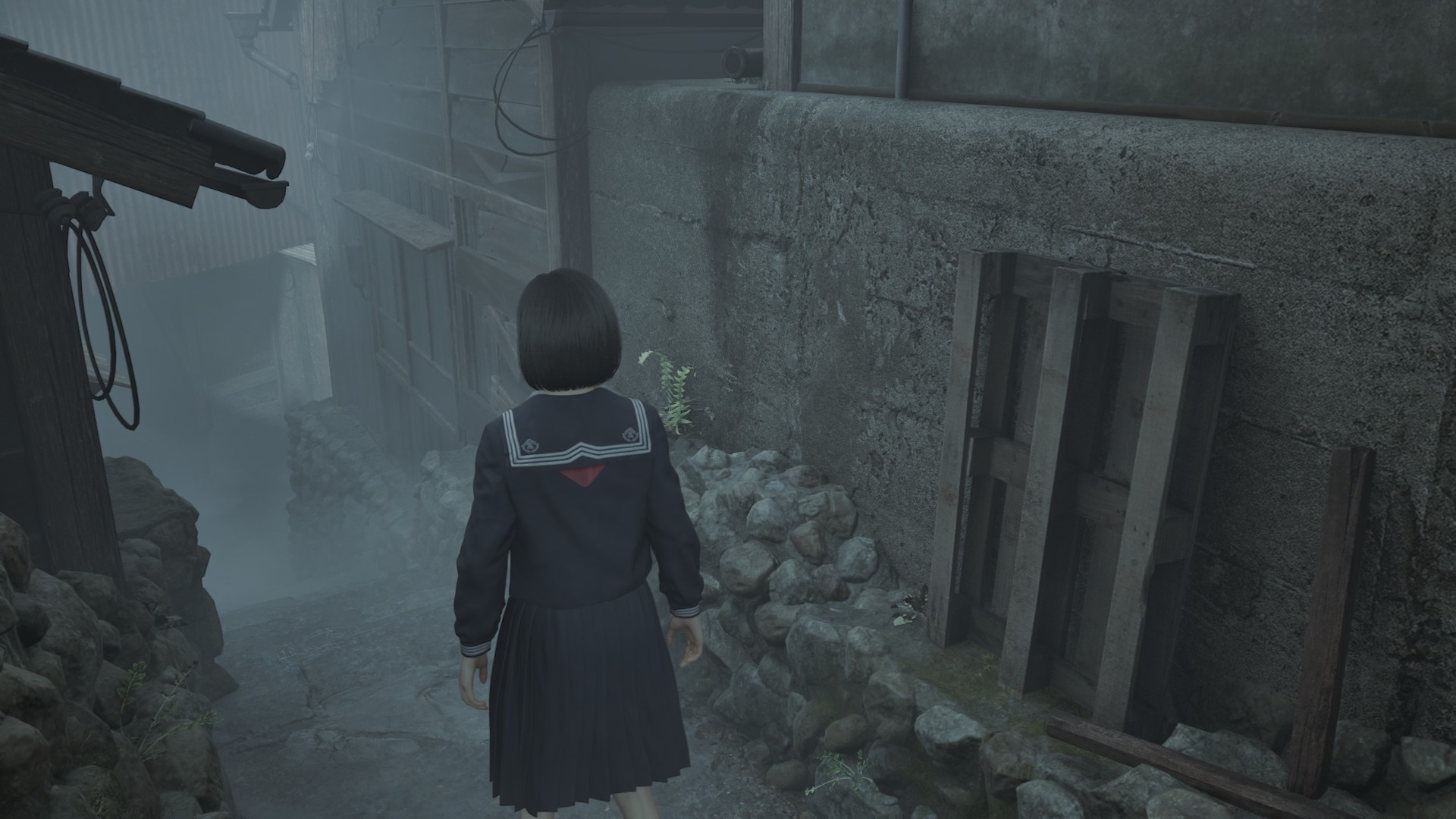

作中では「戎ヶ丘(えびすがおか)」という名称のこの町、なにが怖いって、どこもかしこも入り組んだ構造による死角の多さ。

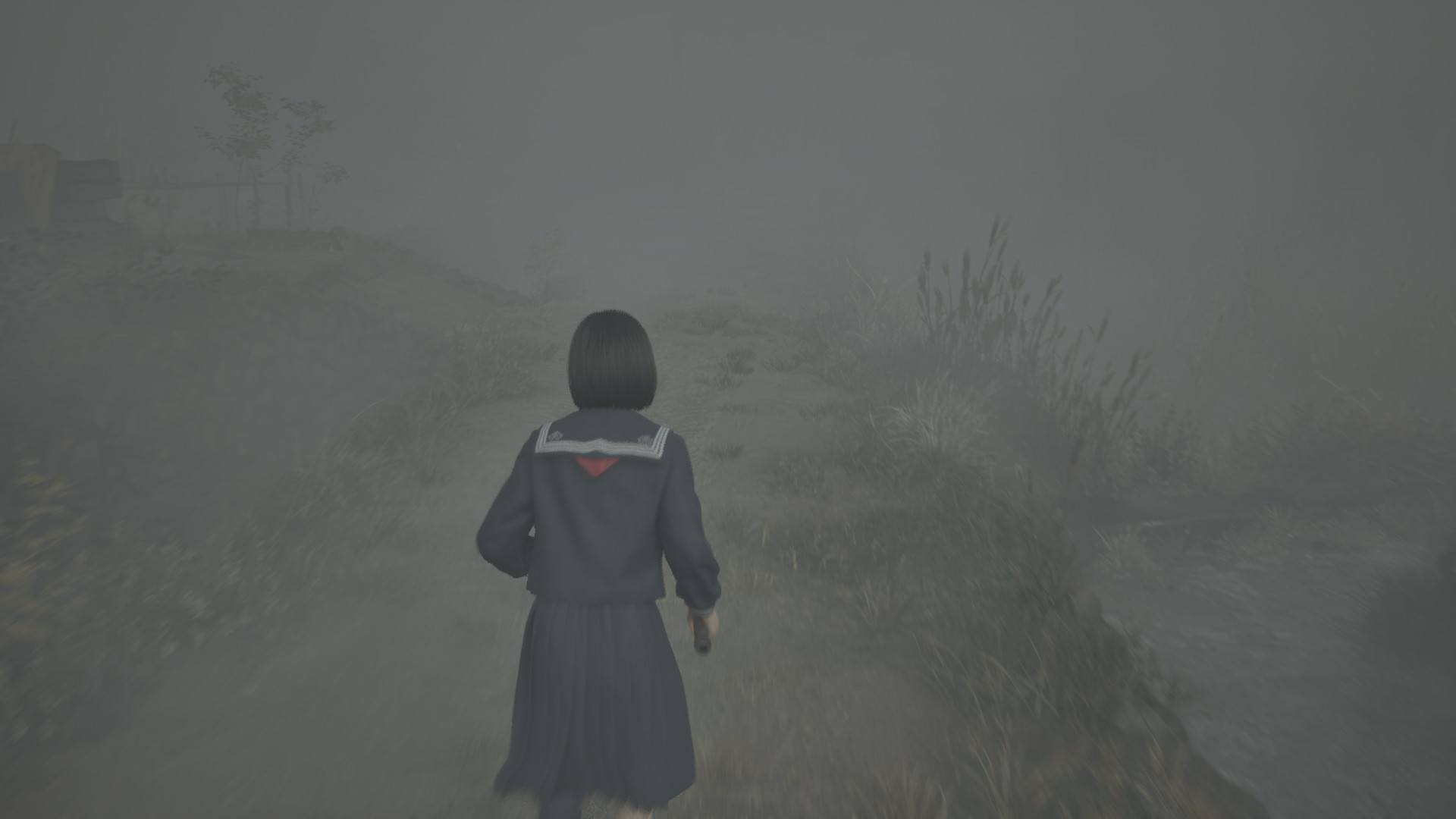

さらに町中が霧に覆われているせいで、せっかく見通しのいい通りに出ても遠くの方はぜんぜん見えません。つまり、常に「よく見えないけど近くになにかいるかもしれない」という不安に包まれているということ。前もダメ、うしろもダメ、立ち止まっても息苦しい。もう選択肢が存在しません。

だってよく考えてくださいよ。こんな状態なのに進むの? 危なくない? 帰ったほうがいいよね?

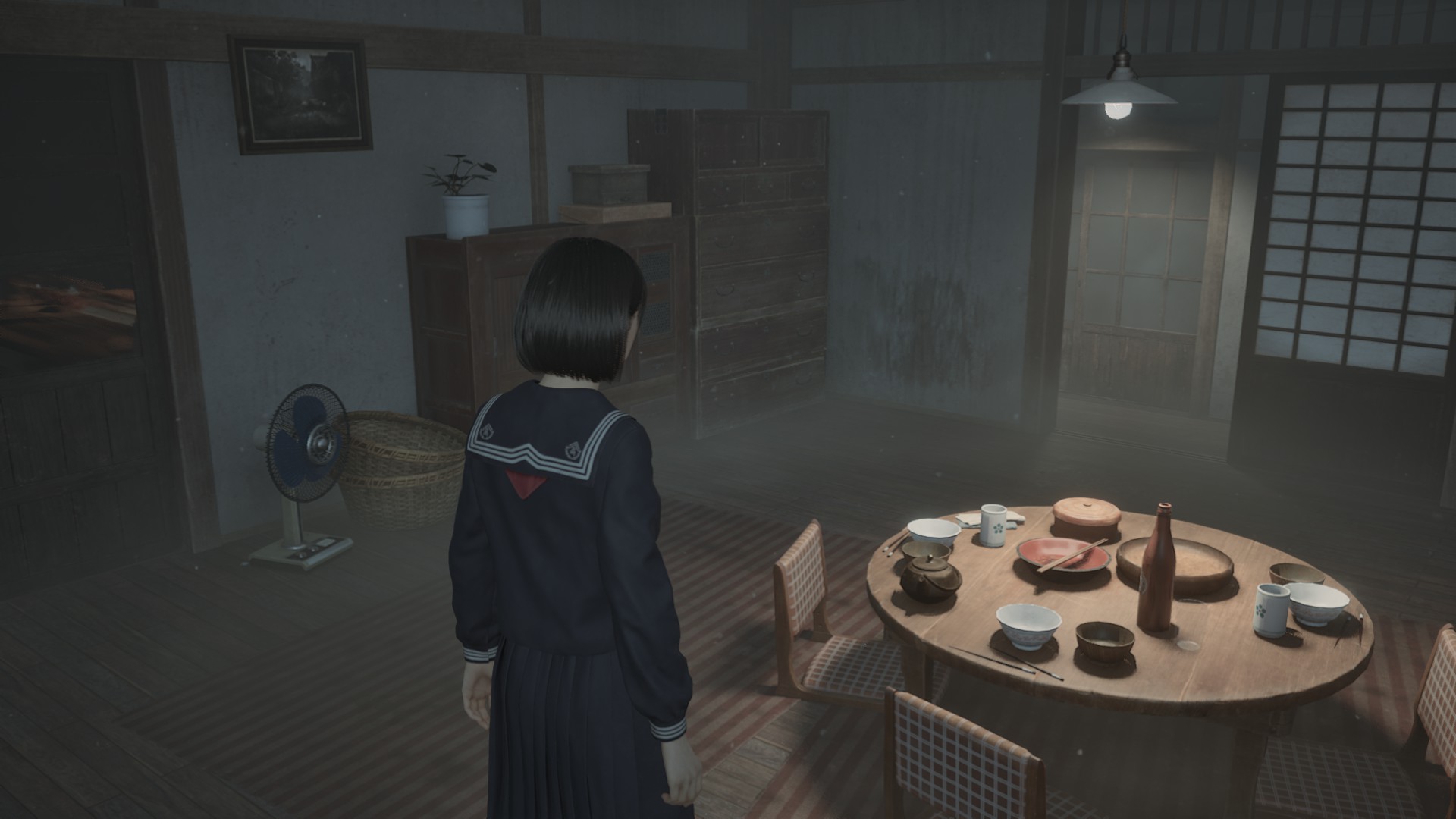

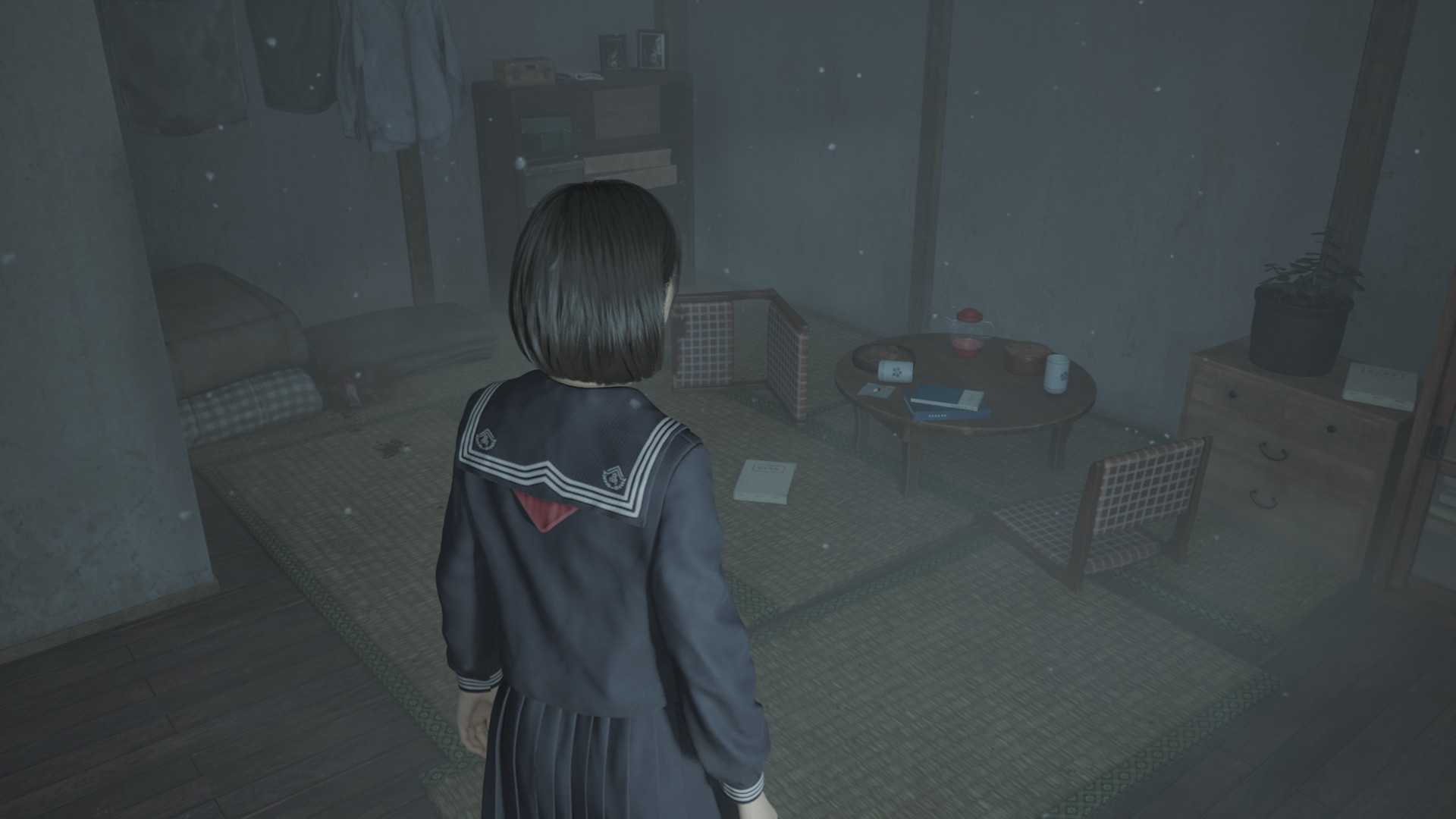

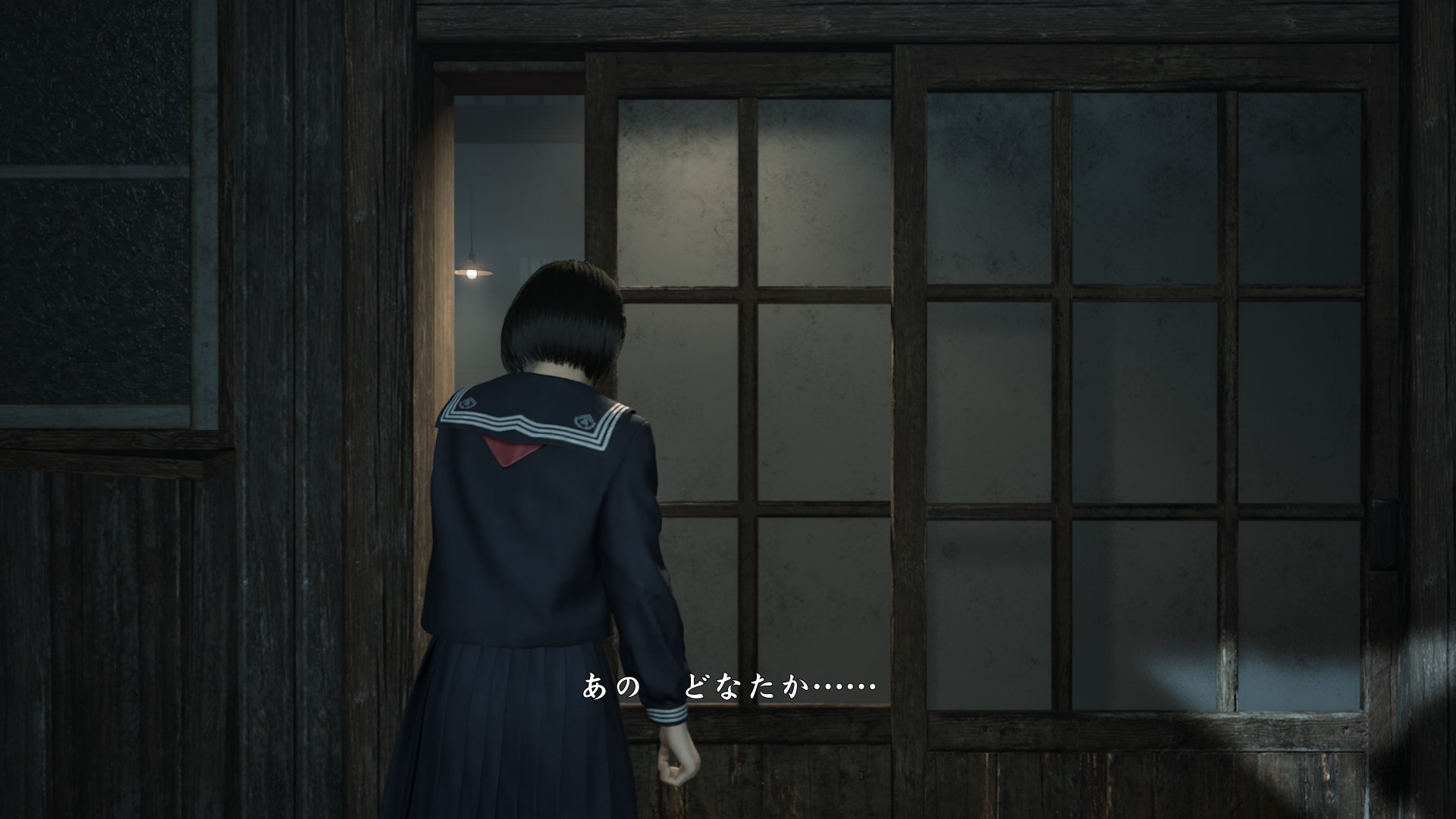

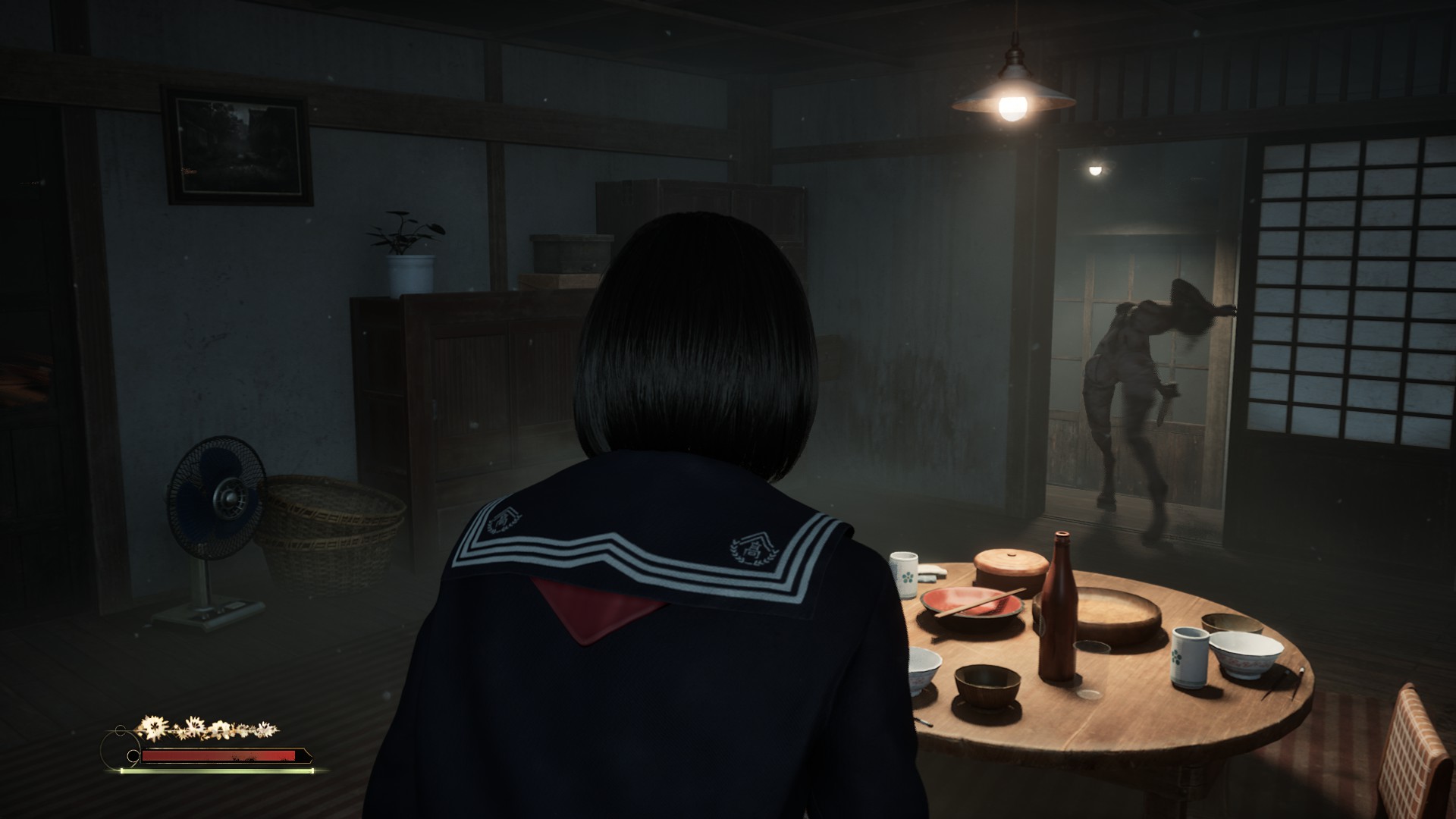

さらに困ったことに、静まり返る家屋の中へと歩を進めなければならない場面も訪れます。家も昔ながらの日本家屋といった感じで、“和” 特有の不穏さが極限まで際立っていて怖すぎる。

明らかに誰かいそう。でも誰もいない。と思ったらガタッと物音がしたりする。個人的にはこのなにも出てこない間の “気配の恐怖” が、派手な演出よりもはるかに精神を削られます。

いるならいるで出てきてくれ!!! というかもう殺してください!!!

さっきまでそこにいたような “日常の名残” が恐怖を増幅させるあまりにも生々しい生活感の描写

この異様なまでの緊張感を作り上げている要因は、町全体において「誰かの生活の痕跡」が生々しく感じられるから、というものがあると思います。

「ここで誰かが暮らしていた」という雰囲気があまりにもリアルすぎる。それも数ヶ月前とかそんなレベルではなく、ついさっきまでいた感じ。温度を感じそうなくらい生々しく新鮮な生活感です。

プレイしながら思わず「ここまで緻密に作り込まなくていいだろ!」と制作陣に理不尽な怒りをぶつけそうになりました。

もともと筆者はゲーム内における小道具や背景をじっくり観察したいタイプなのですが、本作に限っては観察すればするほど想像が膨らんで恐怖感が増していくので、「明らかに怪しそうな部分以外はなるべく目に入れないようにする」といったセルフフィルター機能を起動して自衛していました。

せっかくの作り込みを見ないのももったいない気はしますが、筆者の場合じっくり観察なんかしていたら気が狂いかねないので致し方なし。

とはいえ、進行に必要なアイテムやフラグ回収のために最低限の探索は必要なので、縮みあがりながら拾えそうな物がないか探し回っていると、

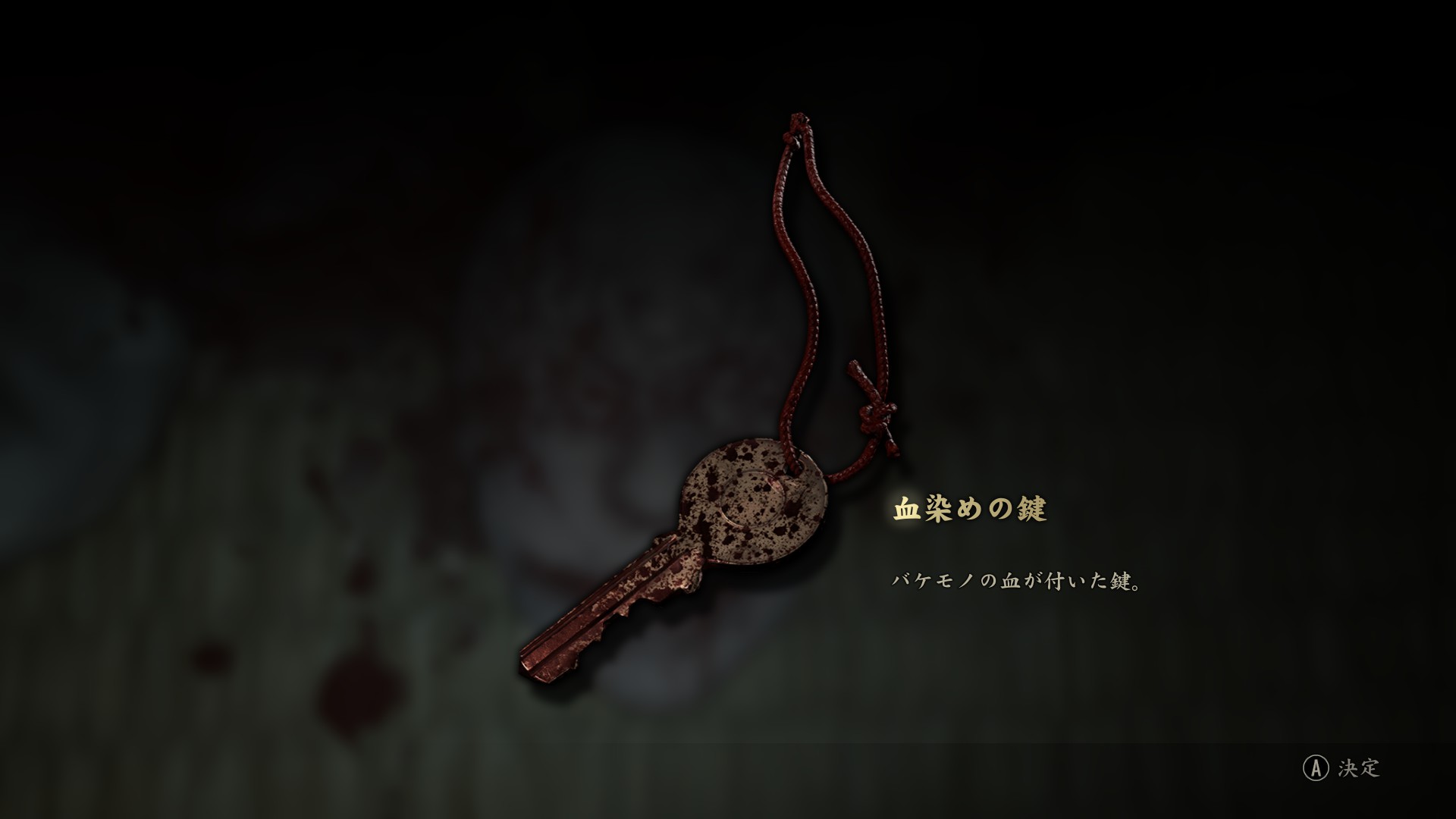

おっ? なんかある?

ギャーッッッ!!!

って、鍵かよ!!!!!

なぜか頭部から鍵が出てきました。アイテムくらい普通に置いといてくれよ!!! これだからホラーゲームは!!!

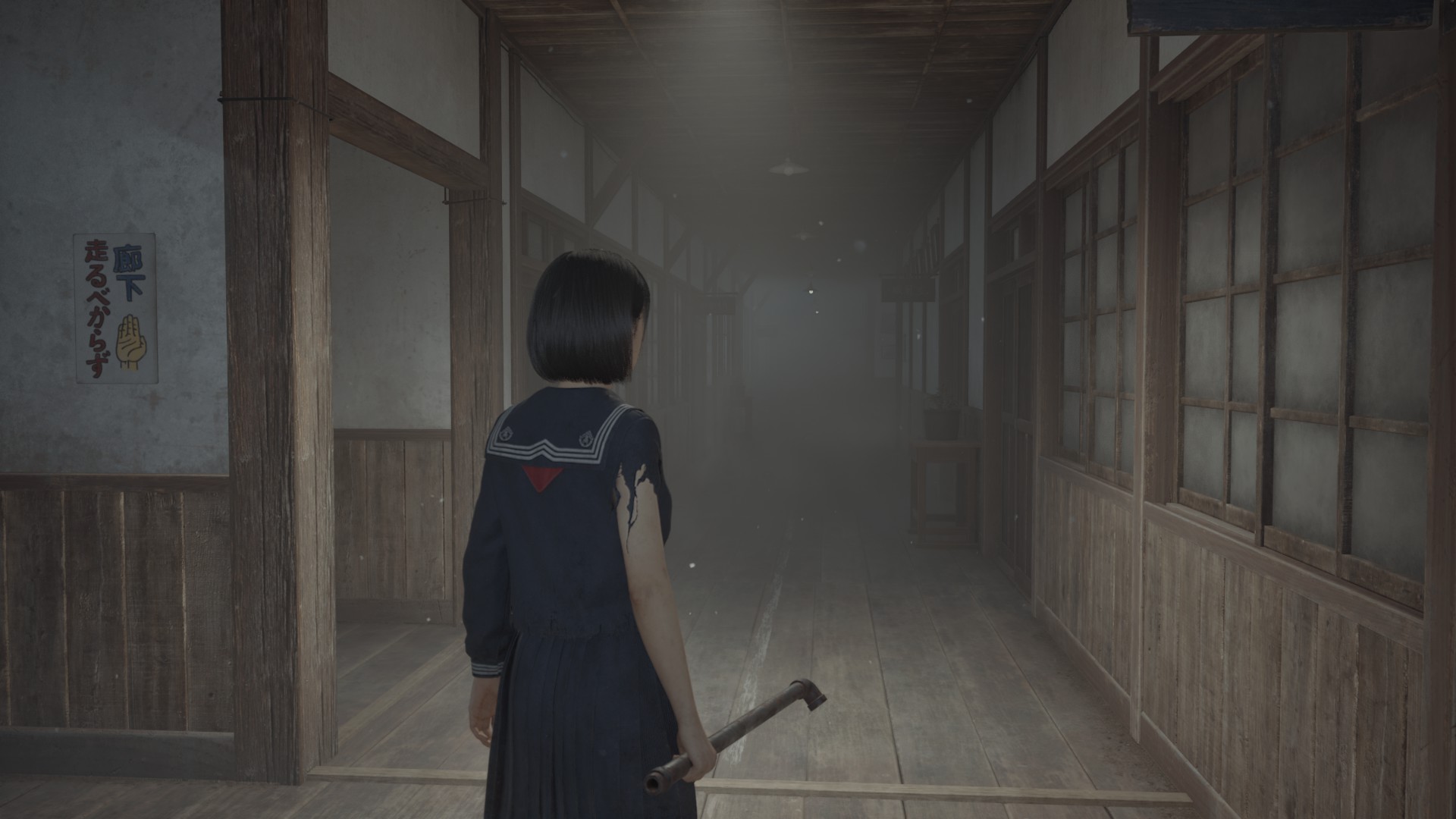

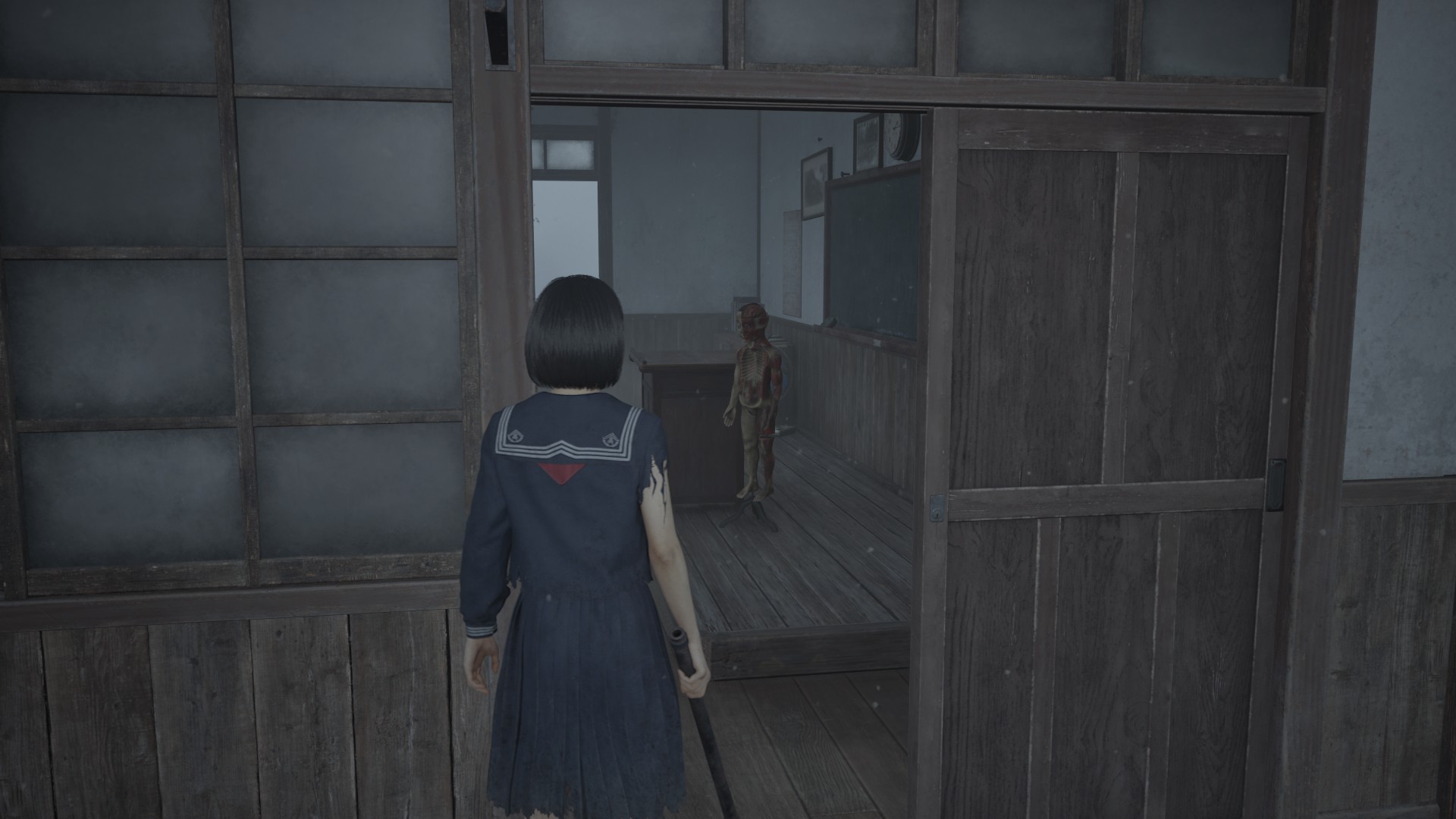

また、舞台は町中や家屋にとどまらず、時には学校の中にまで入っていきます。……ねえ学校はやめませんか? だってこういう状況で学校に入って、いい結果になることあります? ないですよね?

この年季の入った木造の感じと不気味に静まり返った空気感、まさにジャパニーズホラーの真骨頂といった雰囲気です。1960年代という時代背景を感じる造りではあるため自分自身が通っていた学校とは多少異なるものの、それでもどこか懐かしさを覚えてしまうくらいの作り込み。

チョークの字が消し切れていない黒板、教室の後ろに並べられた本、廊下に貼られた注意書き、すべてのものに尋常ではないこだわりを感じ、ここでの学校生活がありありと目に浮かんできます。だからより怖……

いやそんなとこに人体模型を置くな!!! せめて理科室だろ、これだからホラーゲームは!!!

もう変に動き回るのはやめて生存者たちで身を寄せ合いながら静かに助けを待ちませんか? わざわざ調べに行くのはやめませんか? せめて、単独行動は控えませんか?

ほらね、言わんこっちゃない。もうわかってましたよ。学校に入った時点でこういう状況になるだろうということは。いまからでも遅くない、帰ろう。

状況によっては殺意全開のバケモノと正面から向き合わないといけない

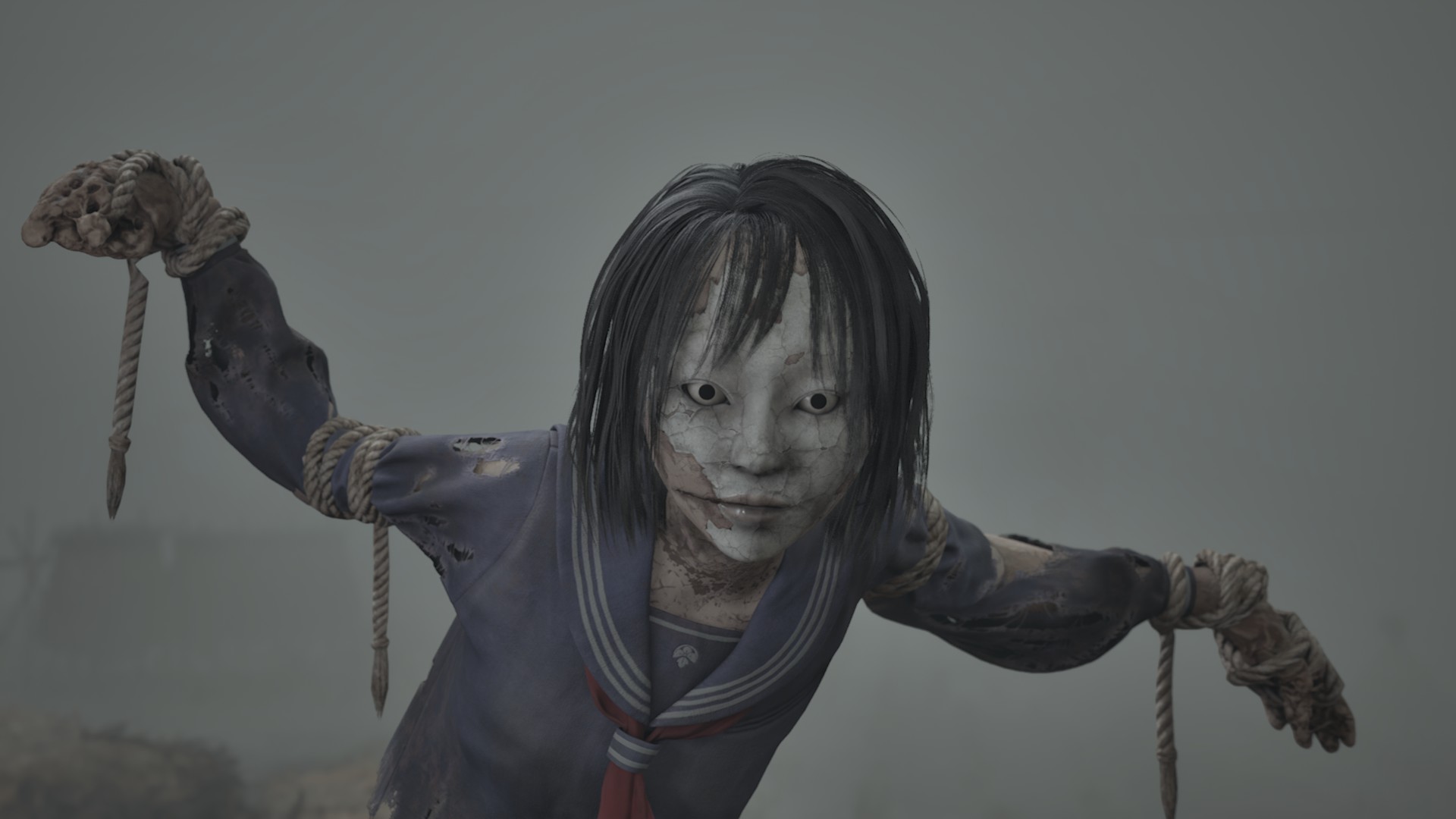

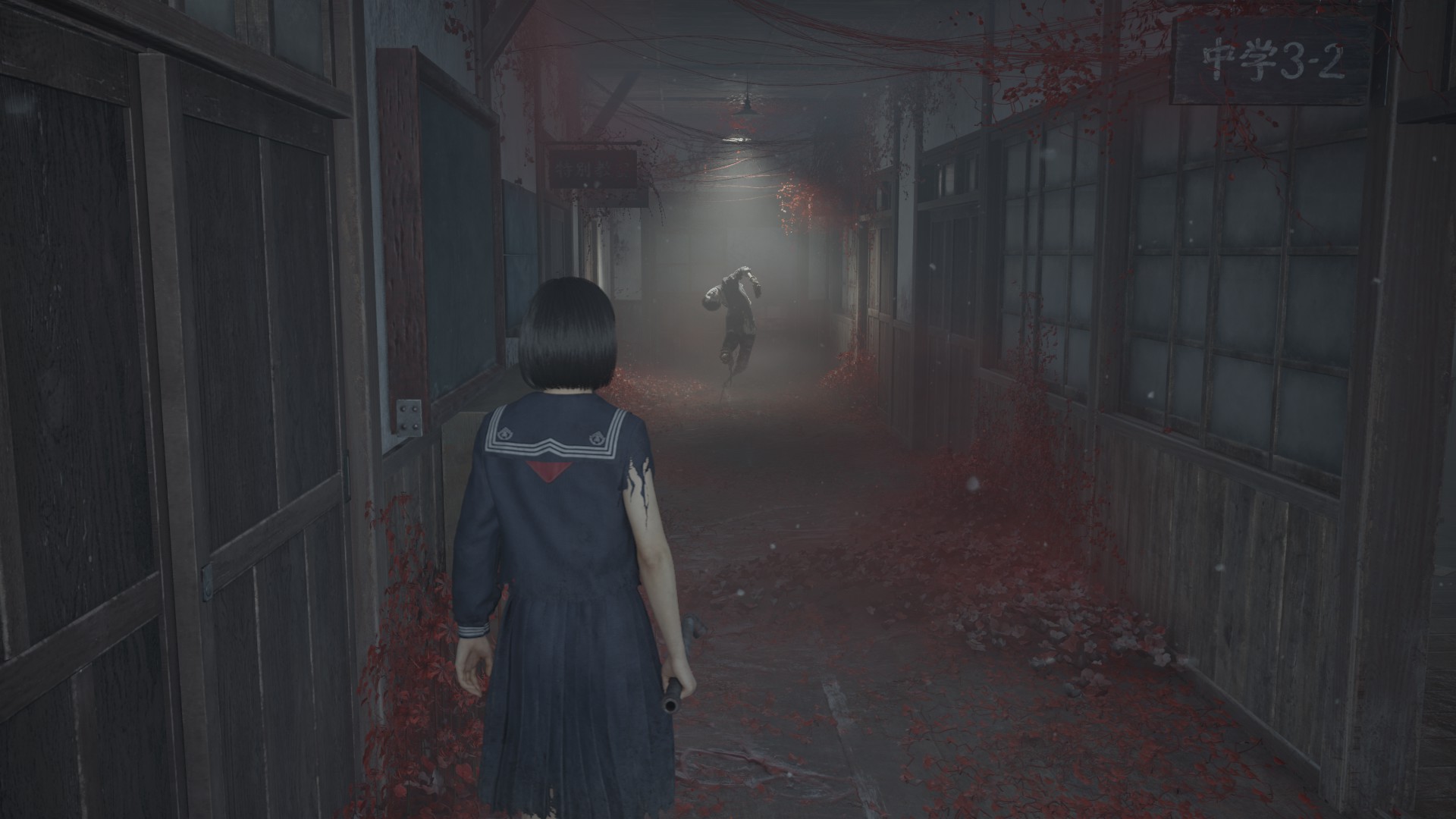

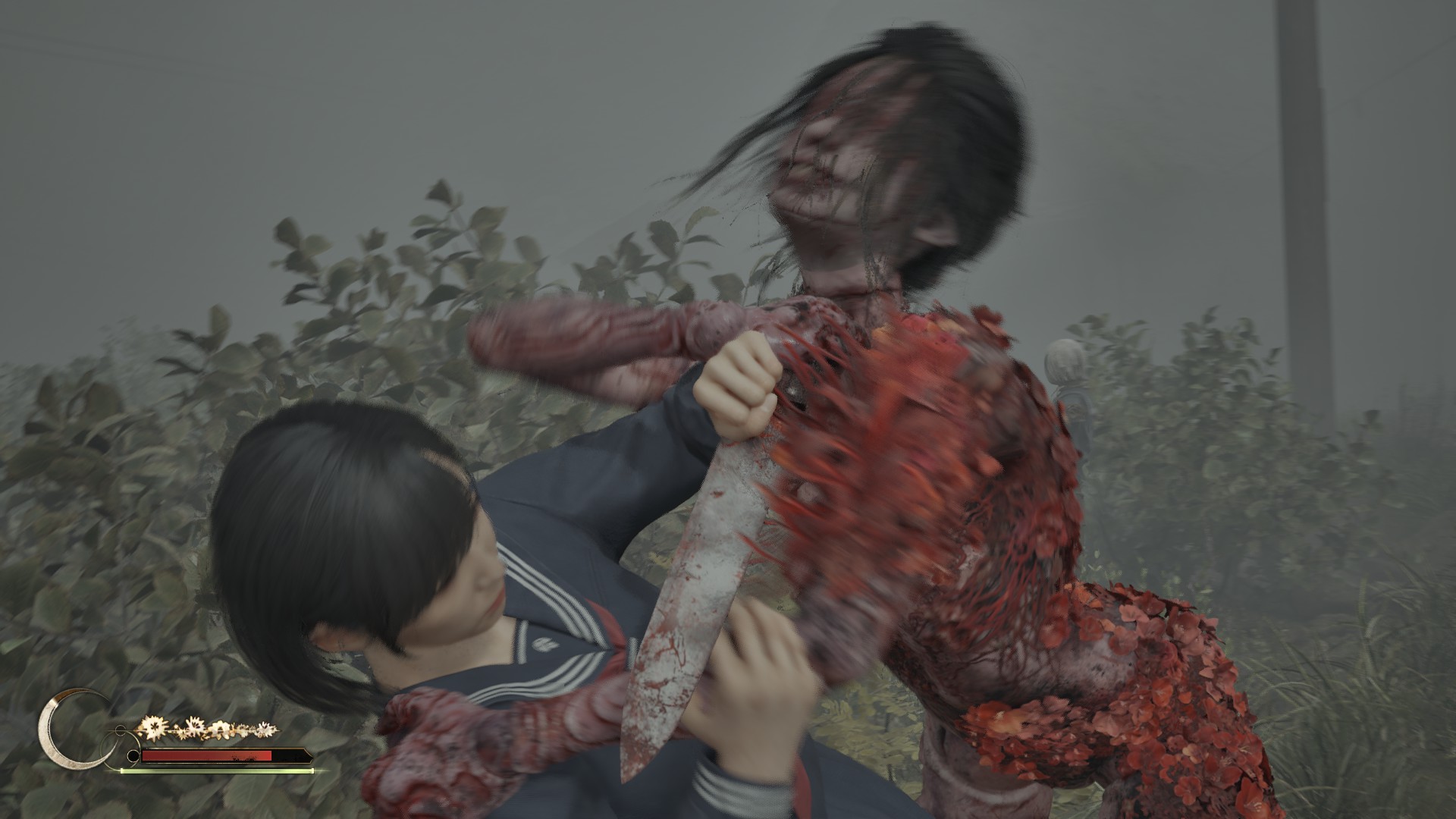

ここまでの内容を見ていただくと「なにかが出てきそうだけど敵はあまり出てこないの?」といった感じに思われるかもしれません。しかしながらもちろんそれで済むわけはなく、本作では恐ろしい敵があらゆるところから出現します。もはや完全なる通り魔。

強い殺意を持った敵が町中のいたるところにおり、死角や霧の中から現れては襲いかかってきます。

最悪すぎる。

この通り魔は外だけでなく家の中を探索中にヌッと現れることもあります。なんでそんなに攻撃的なの? 親でも殺された?

だからこそ「なにも出てこない時間」も常に息を止めて身構えてしまうような緊張感に包まれます。

このような狂気をまとったビジュアルの敵はほかにもおり、各所でプレイヤーを待ち構えています。どこに行っても地獄で常に足音が怖い。

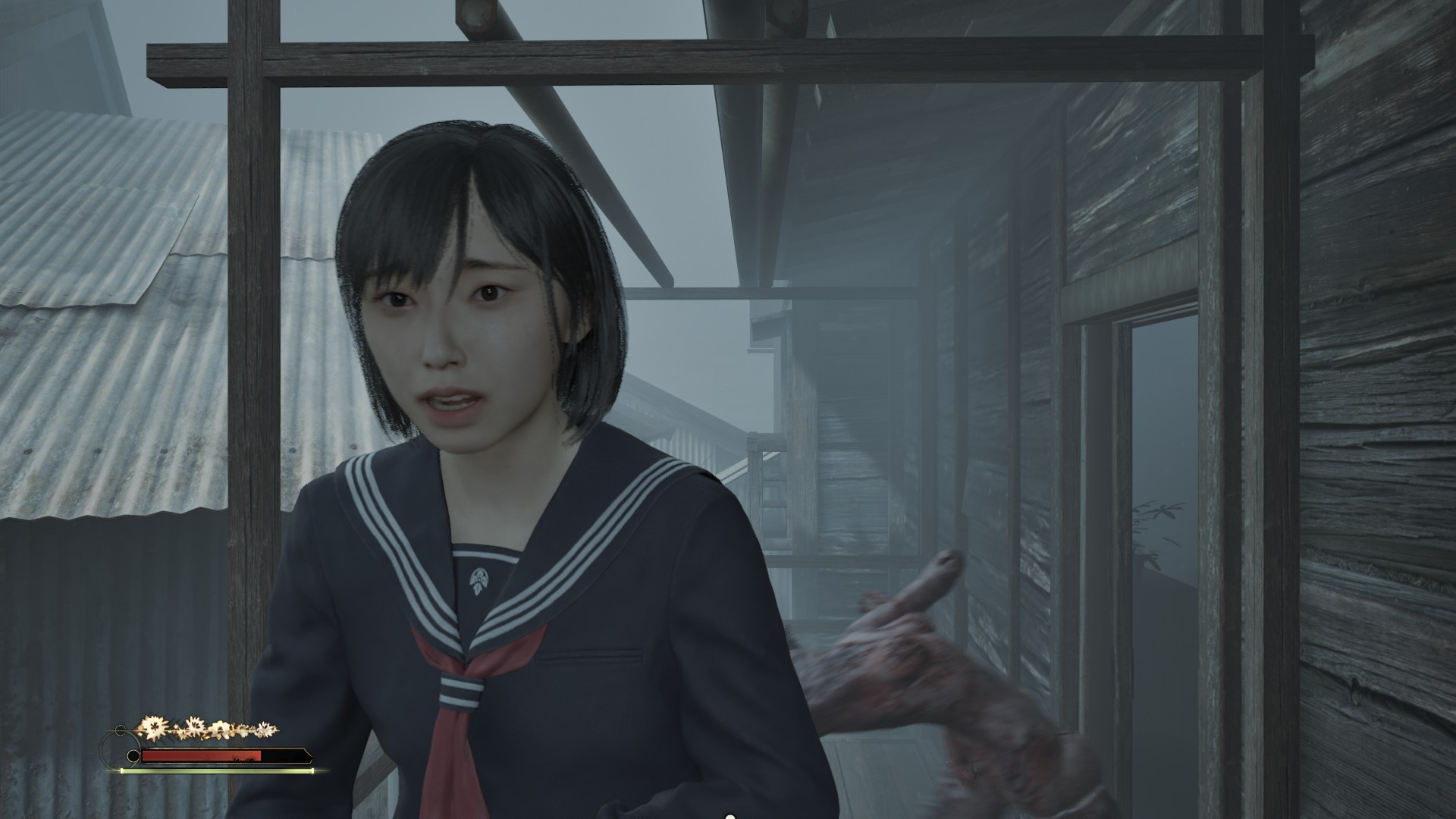

主人公は制服姿の女子高生という、一見バケモノとの戦いとは縁遠そうに思える存在ですが、本作ではその印象を裏切るかのような高いアクション性を備えた戦闘が大きな特徴となっています。

弱・強・溜めといった多彩な攻撃手段に加え、回避行動や見切り反撃といったカウンター要素も搭載。かつ持久力の概念もあるため、むやみやたらとボタンを連打して暴れ回るのは悪手。敵の攻撃パターンを見極めながら戦略的に立ち回る必要があります。

筆者はパニック状態になると回避を連打する癖があるため、絶好のチャンスで持久力が切れて敵の目の前をテクテク歩くことしかできない状況によく陥りました。

敵と遭遇したとき逃げ回る以外に立ち向かうという選択肢がある、というのは本作のゲーム性の奥深さを生み出している大きなポイントですね。

ただ、それはすなわち「状況によってはおぞましいバケモノと正面から向き合わないといけない」ということでもあるので、ホラーゲーム無理民としては非常に複雑な気持ちです。

しかも戦闘で使用できる武器は鉄パイプなどの近接戦闘に特化したもののみ。遠くからチクチク削る陰キャ戦法がとれないのも個人的にはつらい。 行動パターンを読むためにバケモノの不気味なモーションを目の前で凝視しなければなりません。

直視せずに一目散に逃げたいんだよこっちは!

さらに物語の要所要所ではボス戦もあるのですが、これがまた手強い。相打ち上等ゴリ押し戦法ではあっという間に蹴散らされるため、駆け引きを用いたより高度なプレイングが要求されます。

最初に「なにも出てこない間の “気配の恐怖” が、派手な演出よりもはるかに精神を削られる」と言いましたが、訂正させてください。出てこなくても怖いけど、出てきたら出てきたらめちゃくちゃ怖いです。

「まともにやったこともないのに無理だと決めつけるのもよくないよな!」とホラーゲームに初挑戦してみたわけですが、結論から申しますと、やっぱり無理でした。

というか想像以上に無理だった。怖すぎます。

「もしかしたら意外と楽しめたりしてw」などと淡い期待を密かに抱いていたプレイ前の自分を鉄パイプでブン殴ってやりたいです。あの「なにかいそうだな……」という息が詰まるような雰囲気も、異形のバケモノに追い詰められる地獄も怖すぎる!

とはいえ、本作においては先述の通り戦闘のアクション性が非常に高いので、恐怖に立ち向かう “戦うホラー” ならではの緊張感と解放感がちょっっっとだけクセになりました。バケモノの攻撃パターンを読んで見切り反撃を決めて窮地を脱したときなんてもう快楽物質ドバドバでヤバい。

必死の思いで苦難を突破して張り詰めた空気がふっと緩むあの瞬間の快感は筆者の人生においては新感覚でした。これってほかジャンルのゲームではなかなか得られないものだよなあ。

……これか!? ホラーゲーム好きの方々が求めている感覚はこれで合っていますか!?!?

解放感で快感を得たとしても、束の間の余韻に浸っていたらまたすぐに恐怖が襲ってきて無限ループするのでなんかもうよくわかりませんが! 怖いのがいいんですか!?

このように、『サイレントヒル f』をプレイしてみたことで「自分自身がなぜホラーゲームを避けて生きてきたのか」を改めて再確認すると同時に、「なぜホラーゲームが愛されているのか」も少しわかったような気がしました。

もはやレビューでもなんでもなく、ただの叫び声みたいな記事になってしまい申し訳ございません。ホラーゲームが好きな方には刺さると思いますので、ぜひ一度その手で味わってみてください。なんであれ、この記事がどなたかの参考になれば本望です。