あの忌まわしい事件からもうすぐ10年が経つ

10年ほど前、ぼくはデジタルハリウッド大学に務めていて、週末毎に大学があった秋葉原に通っていた。

その頃、秋葉原では日曜日に歩行者天国として中央通りが解放されていた。人が人を呼び通りは加速度的ににぎやかになっていった。

パフォーマーたちの突発的な野外劇場となることもあり、路上は祝祭的な空間になっていった。この自然発生的な活況はいささかクレイジーな方向にもエスカレートし、「路上ストリップ!?」などと報道される出来事をぼくは目撃している。

当時の秋葉原歩行者天国には様々なものを引き寄せる磁力があった。

マジコンが堂々と売られ、メイド喫茶が乱立し、違法DVDや脱法ハーブを扱う露店があった。いいこともいけないこともなんでもアリだったが、これらはひとつの事件により唐突に終わった。

「秋葉原無差別殺傷事件」。

その前日、ぼくは事件現場の通りに面したカフェで、行き交う人々を眺めながらゼミ生たちと雑談をしていた。翌日の昼、つまり事件が起こった時刻に、ぼくの携帯に学生から着信があった。そういうことは滅多にないので特別な何かが起こったのだろうと直感した。

急いでテレビをつけてみると「歩行者天国にトラックが突入した模様」という第一報が流れていた。それ以上はわからなかったが、緊急事態であることはわかった。連絡してきた学生には大学から出ないように言った。夕方を過ぎてから事件と被害の状況がわかってきた。それは想像以上に酷い事件だった。

事件後も秋葉原へ通う日々は続いた。

通りにある無数の献花を見るたびに重苦しい気持ちになった。模倣犯を防ぐためか、通りには厳重な警備体制が敷かれリュックを背負った通行人は誰も彼もが職質された。ぼくも1日に何度も警官にカバンの中身を開いて見せた。

やがて犯人の人物像がメディアの取材によって明らかになっていく。だけど彼が供述している動機と事件の大きさのつりあいが取れているとは思えなかった。「勝ち組」と「負け組」の格差問題がこの事件の要因にあるという分析も腑に落ちなかった。

犯人は犯行に至るまでの心情をとあるネット掲示板に吐露していた。ある時期までは誰もが無編集の状態でそれを読むことができた。

枝葉も多いナマの書き込みをすべて読んでいくのは心情的にキツイものではあったが、自分が担当する学生が現場にいたのだ。少しでもなぜ? を知る必要があると思い、犯人のものと思われる書き込みはすべて出力した。

そして5年後、事件を題材にした映画『ぼっちゃん』が公開

※ぼっちゃん

現代日本における派遣労働問題を背景にし、2008年に実際に起こった「秋葉原無差別殺傷事件」の犯人をモチーフにした邦画。主演・水澤伸吾。監督・脚本は、『ゲルマニウムの夜』(2005)、『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』(2010)、『まほろ駅前多田便利軒』(2011)で常に社会的弱者の立場から日本社会を見つめ続けてきた大森立嗣。

『SR サイタマノラッパー』でトム役をコミカルに演じた水澤伸吾の鬼気迫る演技に圧倒される。

ラストシーンの彼の叫びはさまざまな感情が混じったもので、とても切ない。この映画は事件そのものをなぞるのではなく、「その時」に至るまでの日々の様子が描かれる。これはつまり虚構のなかで事件の回避の可能性を模索するという事でもある。

梶は「非モテ」で「ブサイク」、「友達なし」の「非正規社員」で、自らを「負け組」だと断定し、息が詰まるような暮らしを送っている。

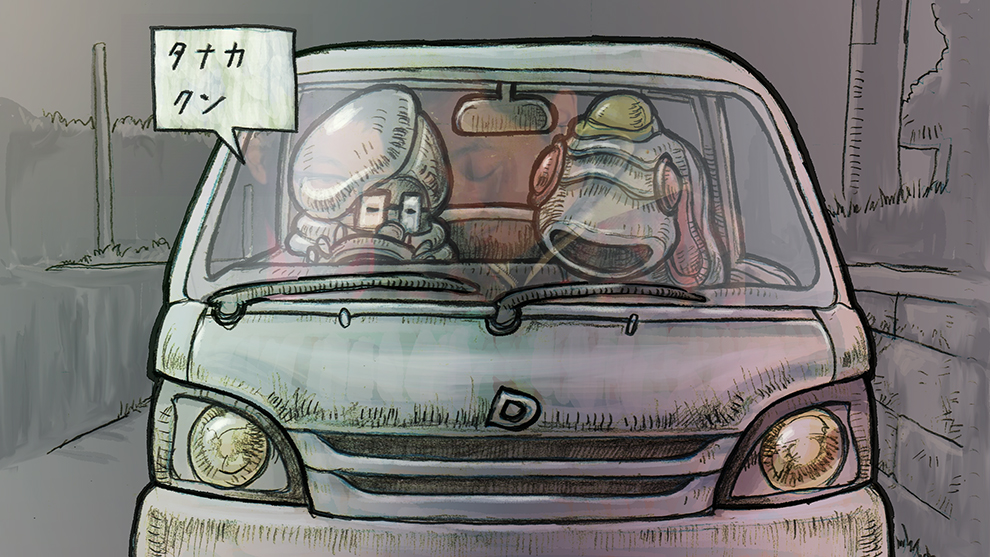

そんな梶にも田中と岡田という友人が出来る。3者のデコボコの交流が続いていく。微笑ましい時もあり、互いを傷つけ合う悲しい時もある。そうした日々が続いていけば凶行に至ることはなかったかもしれない。

|

田中や岡田は『ファイト・クラブ』【※】さながらの梶による妄想の産物であるとぼくは解釈した。

※ファイト・クラブ

チャック・パラニュークの小説『ファイト・クラブ』及び、それを原作としたアメリカ映画。1999年にリリース。雑誌に出てくるような完璧な生活空間を手に入れ、物質的には不自由なく生活している一方で、精神的には落ち着かず不眠症に悩まされる主人公「僕」の一人称視点で物語が展開される。監督はデビッド・フィンチャー。ブラッド・ピット、エドワード・ノートン、 ヘレナ・ボナム・カーターらが出演している。

梶と関与しながら、彼らはそれぞれの願望を達成していく。

田中は「非モテ」だが梶が見初めた女性と恋人関係になり去ろうとする。岡田は「イケメン」だが理由なき殺人鬼として暴力衝動を振りまき梶を刺激する。梶は両者の行動に翻弄されながら、様々な感情を見せるのだが、結局のところは孤立をより強固なものにしてしまう。

梶は歩行者天国の前で一旦ストップしサイドブレーキを引く。梶の激しい葛藤で映画は終わり、その後の決断と行為は観客が引き継ぐ。

『ディシプリン』の登場人物は、現実の事件の犯人がモデル

2009年にぼくは『ディシプリン*帝国の誕生』【※】というゲーム作品を作った。主人公が収監されている謎の収容施設に、奇妙な人々がやってきて対話をするというゲームだ。登場人物は現実の事件の犯人をモデルにしている。

2009年8月25日にマーベラスエンターテイメントからWiiウェアとして配信された、近未来の収容施設を舞台にしたアドベンチャーゲーム。プレイヤーは鉄格子の中で生活し、看守の目を盗みつつ、他の収容者とコミュニケーションをとって、彼らの“心の壁”を破壊していくことが目的となる。

昭和から平成にかけて起こった時代性を象徴する事件を題材として選んだ。

「ゲームは空想世界で遊ぶ楽しいもの」という強固な枠がある。それはぼくの内面にもある。そのためこうした試み自体がリスキーだった。「秋葉原無差別殺傷事件」は発生からまだ間がなく、ぼくも世間もまだショック状態だったので、リストからは外してあった。

ただ上記の経緯があり、手元に犯人が綴っていた言葉があった。

ゲームシステムが完成に近づいた頃、試しにそれを流し込んでみた。掲示板では彼の発言は一方通行なものが多く、レスポンスはあまりなかった。投げやりに放られていた言葉をゲームでプレイしてみると、彼と対話している感覚が生じた。それは不思議な感覚だった。

で。言外に彼が真に欲していたものがわかった。

「秋葉原無差別殺傷事件」は最悪だ。犯人に共感も同情もしない。でも、彼の本当の望みは理解できた。

「誰でもいいから、友達が欲しかった……」。

誰かを孤立させてはいけないし、自分を孤立に追い込むのはもっといけない。