『ディスガイア』がドット絵表現になった理由

ーー池田さんは、日本一に入社してみたら、先輩ドッターが一人しかいなくて意外だったという話をされてましたよね。そもそも日本一さんは、ドッターがいなかったらゲームが出ないんじゃないかという印象があるのですが?

池田:

そうですね。実は、その先輩は1年後に退社されたので、社内にドッターが私1人になった時期があったんですよ。

ーーなかなかのピンチじゃないですか?

池田:

プレステ2の頃は、ゲーム業界では3Dポリゴンのゲームがもてはやされてましたし、ユーザーさんのアンケートハガキでも「いつポリゴンのゲームを出すのか」という意見も多かった。なので、ドッターは立つ瀬がなかったんですよ(笑)。

小林:

それちょっと意外ですよね。

ーー日本一さんには、どんどんドットゲーを出して欲しいという声ばかりが届くものだと思ってました。

池田:

ポリゴン表現のゲームが流行り始めた頃に『ラ・ピュセル』【※1】や『ディスガイア』【※2】を作り始めて、やけくそになってとにかくドット推しでいこうとなったんです(笑)。

(画像は『ラ・ピュセル†ラグナロック』、プレイステーション®オフィシャルサイト ソフトウェアカタログより)

(画像は『魔界戦記ディスガイア5』公式サイトより)

ーーあえてドット絵でいこうと考えたのはなぜですか?

池田:

ドットしか打てないから、もうドット絵を命がけでやるぞっていうことですね。

ーーもしかしたら『ディスガイア』もキャラクターがポリゴンになってた可能性もあった?

池田:

その時の開発にポリゴンのモデリングができる人が多かったら、『ディスガイア』のキャラクターはポリゴンになってたかもしれないですね。

ブラウン菅のドットは、色の干渉とにじみとの戦い

ーーお二人はドット絵のどこを見て「上手い」と評価するんですか?

小林:

いろんなパターンがありますよね。上手いという話とは少し違うかもしれませんが、僕はMSXのゲームをずっとやっていたからコナミ(現・コナミデジタルエンタテインメント)のゲームがすごく好きなんです。

当時のゲームって、テキストは1文字につき8×8ドットで表現するんですけど、文字の間隔を考えると7×7ドットで描かないといけないんですよ。その制限の中で悪魔の「魔」とかを描けるドッターがいたんですよね。

『シャロム 魔城伝説Ⅲ 完結編』【※】というMSXのゲームが僕の好きなゲームですけど、「魔」とか「調べる」の「調」とかを7×7ドットで描いてて「凄い!」って思いましたね。しかも黒と白の2色だけで描いているんですよ。

(画像はプロジェクトEGGより)

小林:

ーー池田さんはどんなところを見てますか?

池田:

私はキャラクターに注目しているんですが、ドット絵はハードごとに使える色数も違うし、RGBの段階も違うので、作った人や時代で結構個性が出るんですね。

例えば私が打ったドット絵だと、プレステ2の時代まではブラウン管向け【※】に作っているので、今の液晶モニターで見るとぼやっとしているんですよ。だから、ドット絵はその時代に合った環境で評価しないと上手い下手がなかなか見えないんですね。

※ブラウン管向け

ブラウン管テレビは走査線(縦方向のドット数)が525本で、多くのゲームはその解像度よりも低くゲームが作られていた(プレイステーション2は通常512×448ドット)また、ブラウン管テレビは色がにじんでぼやけるという特性があったため、あえてにじんだ際に見栄えが良くなるようにドット絵を作るドッターも多かった。そのため、古いタイトルの中には色がはっきりと出力される液晶モニターで見ると色合いに違和感を覚えてしまうものもある。

ーーでは、ドットを打つときは今のはっきりした液晶画面と、昔のブラウン管向けのものでは、どちらの方が難しいんでしょうか?

池田:

ドット絵ってパズルのようなものなんですね。さきほど小林さんがおっしゃっていた、漢字を2色で描くやつもパズルのように、キチンと読めるように組み立てていくんです。

今のモニターだと、フリーハンドで描いてもキャラクターの顔は顔として認識できるんですけど、ブラウン管だと全部がにじんでしまうのでパレットから厳選して、パズルみたいにドットを置いていかないと顔に見えない。昔の方が難しいんじゃないかな、と思います。

小林:

池田さんのおっしゃる通りで、昔のほうが難しいですよ。ブラウン管だと色がにじんで、隣の色と干渉するんですよね。だから置いちゃいけない色の組み合わせとかがあるんです。赤や白がすごく輝いてしまうとか。

『天外魔境Ⅱ』のドット絵は、実はすごい!?

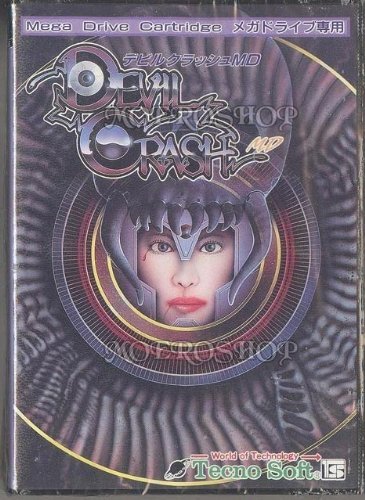

ーーお二人の印象に残っているゲームのドット絵は何でしょうか? こういう企画のときに良く名前が出てくる『メタルスラッグ』【※1】は、当然お二人とも名前を挙げていますね。小林さんはメガドライブの『デビルクラッシュMD』【※2】とありますが、この作品が好きな理由ってなんでしょう?

(画像はオンライン配信版『メタルスラッグ3』、PlayStation Storeより)

小林:

メガドライブ版にオリジナルステージがいくつか入っているんですが、そのグラフィックがとにかく圧巻なんですよ。メガドライブ版はPCエンジン版と比べて色数が少ない【※】というハンデを背負っていたんですが、ぼかしやにじみをうまく生かしたグラデーション配置で、珍しくメガドライブ版の方が良いグラフィックだったんですよ。

※メガドライブとPCエンジンの色数

メガドライブは全512色中同時発色数は64色。PCエンジンは全512色中同時発色数が512色。同時発色数に8倍の差があった。

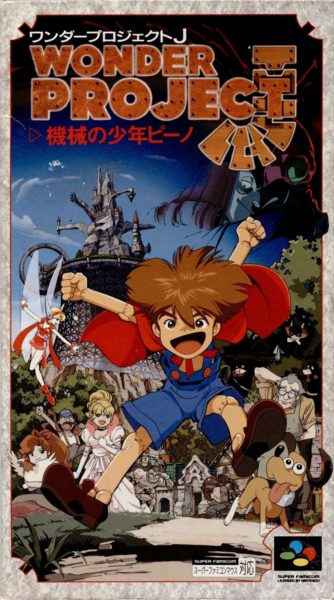

ーーもう1本は『ワンダープロジェクトJ』【※】ですが、こちらはどのようなところが好きなんでしょうか?

小林:

スーパーファミコンの後期って『ファイナルファンタジー』をはじめとしたスクウェア(現・スクウェア・エニックス)系の緻密なドット絵がスタンダードだったんです。

そんな中で『ワンダープロジェクトJ』の絵ってアニメ調なんですが、空気遠近法というか、奥にあるものが淡くて手前にあるものをハッキリ描くという表現を単色で行っていたんですよ。明暗だけで背景を表現するっていうのが衝撃的で、すごく勉強になりました。

ーーこちらも背景に注目されていたわけですね。

小林:

『ワンダープロジェクトJ』の背景ってほぼ1枚絵なので、それだけでアートとして成立するんですね。

当時のコンシューマーゲーム機は容量の制限があって表現方法が限られてしまう中で、左右反転などのテクニックを使いながらイラストチックな背景がけっこうな枚数入っているんですよ。場面展開するごとにどんどん新しい背景が出てきて、当時は作っている人を天才だな、と思ってました。

ーー『ワンダープロジェクトJ』というとキャラクターのアニメーションパターンも話題になりましたね。

小林:

アニメーションも素晴らしかったですよね。僕はずっと背景を見ていたんですけど(笑)。

ーー池田さんは意外な作品を挙げられてますね、『天外魔境Ⅱ』【※】。

池田:

1990年代前半はブラウン管に映えるようなグラデーションがかかったゴージャスなドット絵がもてはやされていました。その一方で『天外魔境Ⅱ』は、すごくシャープなドット絵。どちらかというと、今のスマホとかに表示されている見栄えが良いタイプのドット絵ですね。

(画像はゲームアーカイブス版『天外魔境II MANJI MARU』、プレイステーションゲームアーカイブスページより)

ーー『天外魔境Ⅱ』は当時アニメーションや音声などの演出が注目されてましたが、ドット絵に注目されたわけですね。

池田:

『天外魔境Ⅱ』には2パターンのキャラクターのドット絵があって、フィールドマップ上では小さい絵なんですが、ダンジョンなどに入ると等身が上がって2.5等身くらいの大きめのドットになるんですね。どちらもドット絵として上手いんですけど、大きいサイズのドット絵は本当に素晴らしかったです。

ドット絵で再現するおしりと乳揺れ

ーー池田さんは、キャラクターにも注目していますね。この『タクティクスオウガ』【※】のフェアリーのおしりというのは?

(画像は、PSP版『タクティクスオウガ 運命の輪』、スクウェア・エニックス公式サイトより)

池田:

『タクティクスオウガ』はどれもドット絵が上手だなと思いますが、特にフェアリーの後ろ姿のおしりがすごいんですよ。

ーーそれは形が?

池田:

ブラウン管で画面が少しぼやけるのを利用して、ちゃんとおしりが曲線になっているんですね。

ーー曲線の表現ってやっぱり難しいんですか?

小林:

1つのドットって四角じゃないですか。それがブラウン管だとぼやけて、曲線に見えるんですよ。

ーーそこに何か情念を感じるということでしょうか?

小林:

そうです。多分ドットやパレットの干渉とかさまざまな要素が組み上がって、この丸いおしりができあがってると思うので、当時「すごいなー」と思いました。

ーーあと、ドット絵で再現する乳揺れについても一言ある感じですよね。

池田:

これは先輩のドッターが作った『マール王国』のマージョリーというキャラの胸の動きなんですけど、私にはマネできないんですよ。

ーー胸を揺らすのはそんなに難しいんですか?

池田:

難しいですよ。これは中に入っている球体が一回沈んで、回りながら上に来るっていうのを光と影で表現しているんです。ただ、作った人のフェチズムが詰まりすぎていて、私にはこういう風に動かせないんです。

ーーこれはポリゴンだったら簡単な動きなんですか?

小林:

ポリゴンはポリゴンで大変ですけどね、直線で構成されているわけですし。ちゃんとした揺れが表現できていないと、「ここに別の生き物がいる!」とか言われてましたね。

池田:

「ぴょん吉がいる!」とか言われてましたよね(笑)。

小林:

僕はアニメーションの中割とかにネタを仕込むのがすごく好きなんですよ。『ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス』【※】(以下、FFBE)のフリオニールが斬った後にバックステップしているコマがあるんですが、天野喜孝さんのフリオニールのイラストと同じポーズにしています。

ーーそんな細かいネタがあったんですか!

(画像はスクウェア・エニックス公式サイトより)

ーー小林さんはニコ生での制作実況などでドット絵を仕上げるのが早いことでも有名ですが、何かコツはありますか?

小林:

プロセスを考えるのが好きなんですよ。僕は3Dモデリングもやっていたので、ドットを打つ際に先に行程を考えてしまうんです。先に全コマを頭の中で浮かべて、どこのコマにどんなエフェクトを付けようっていうのも先に考えちゃうんですね。

ーー段取りがカンペキというわけですね。

小林:

プレステで3Dモデルを作っていた時代は、1枚の256×256ドットのテクスチャのどこの場所に何のテクスチャを貼るかってちゃんと設計しないとメモリが足らなくなっちゃうんですよ。そのクセが抜けらきらないということもあって、ドット絵を打つときも段取りが決まらないと納得がいかないんです。

ーー池田さんのドット絵制作のコツは?

池田:

「シフト」っていうドット絵を1ドットずつずらして簡単にアニメーションを作るというテクニックがあるんですが、それを極力使わずに1枚1枚全部手書きで打つことですね。そうすることで、日本一風のドット絵になっていくんですよ。

例えばドット絵でキャラクターが呼吸している表現は、「シフト」で作っても動いているようには見えます。でも、僕らは影の色を3段階くらいのグラデーションで作っておいて、それを変えていくことで、筋肉が力を入れたり緩めたりする動きを表現したいんです。

ーーその技術はどうやって身に付けていくのでしょうか?

池田:

それはもう上手い人のチェックを受けながら我流で覚えていくしかないですね。