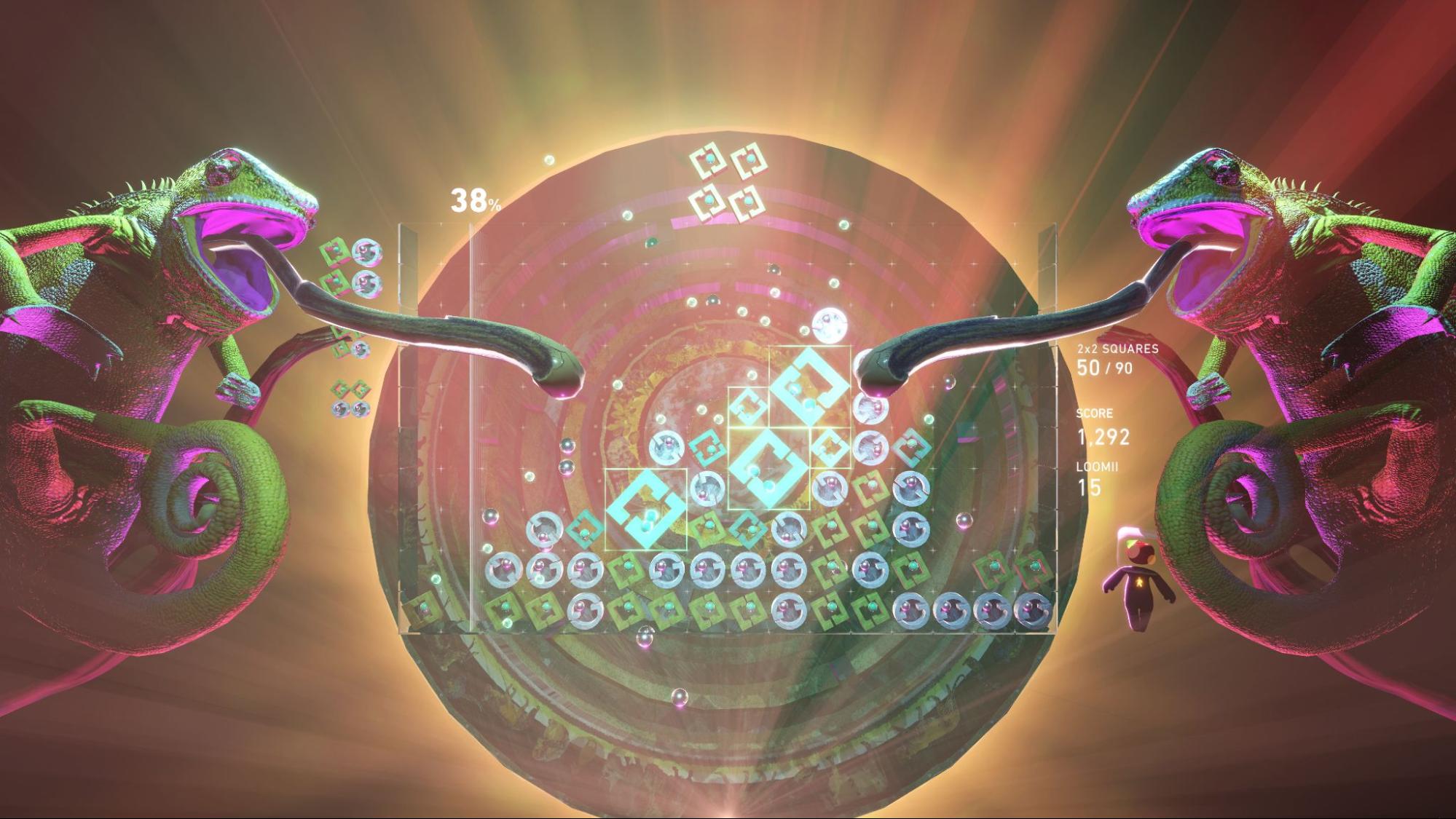

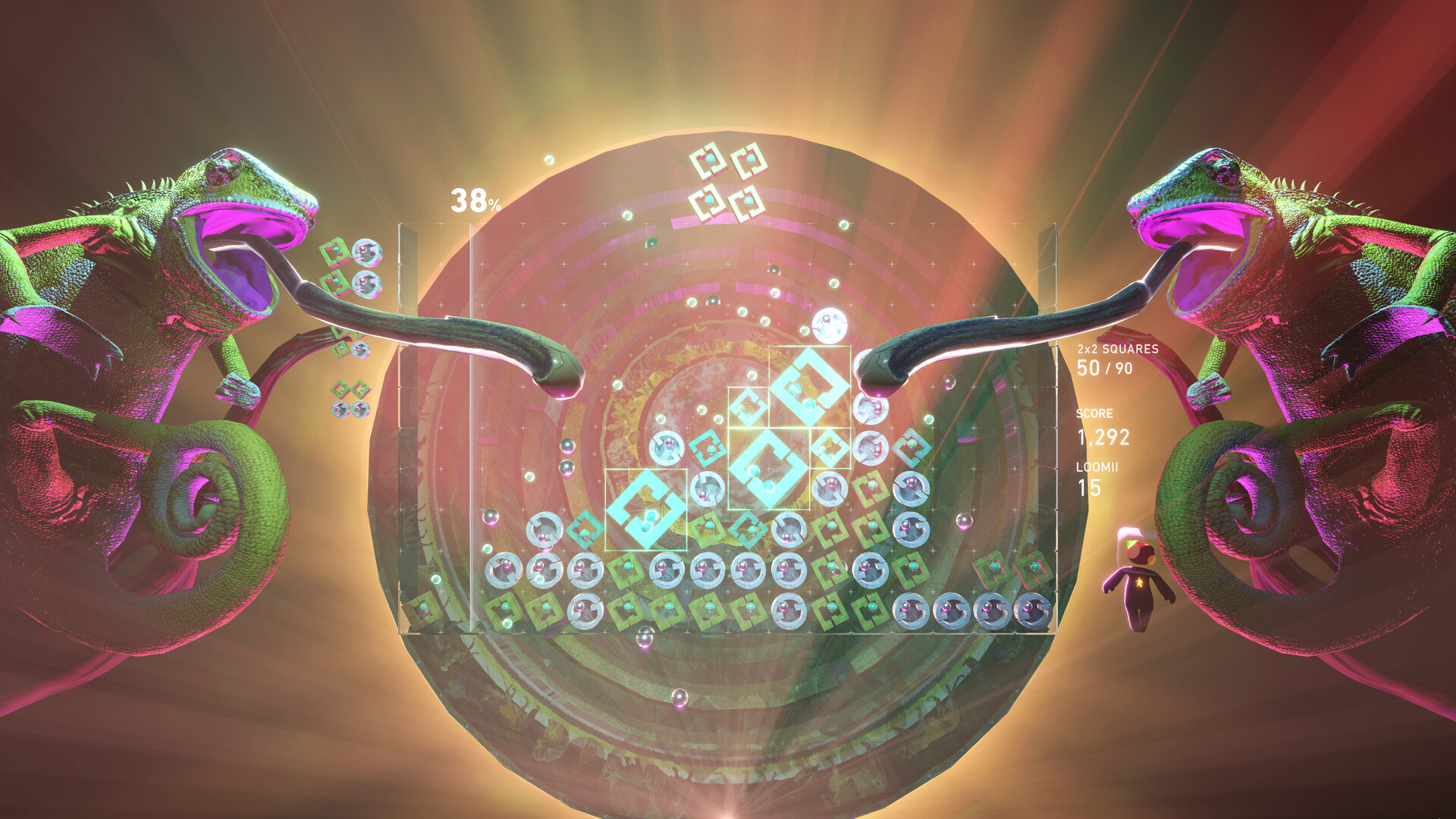

“まるで自分が音楽を演奏しているような気分になれる”パズルアクションゲーム『ルミネス』。2004年にリリースされたプレイステーション・ポータブル用ソフト『ルミネス』を現代の技術で新生させた『Lumines Arise(ルミネス アライズ)』が、11月11日に発売された。

弊誌では『ルミネス アライズ』の発売を記念して、同作のエグゼクティブプロデューサーを務める水口哲也氏とディレクターの石原孝士氏にインタビューさせていただく機会を得た。

水口氏と言えば、『Rez』以来、一貫して「シナスタジア(共感覚)」体験をテーマにした作品を追求し続けているクリエイターだ。初代『ルミネス』は、落ちモノパズルと音楽を組み合わせ、音楽を奏でているような体験が得られるというゲームだった。

しかし、水口氏によれば彼が目指すのはあくまでシナスタジア体験を最大化すること。パズルゲームというのは、あくまでその目的のために借り受けたものにすぎないという。

さらに独創的なゲーム性と同じく、その創作スタイルも驚くべきものだ。「音楽」を重視する水口氏は、ゲームの設計などよりも先に、まず音楽を決めてからゲームの骨子を組み立てていく。まさに手探りのように見える開発だが、水口氏と石原氏は、阿吽の呼吸で互いのアイデアを磨きつつ、時にはそれを寝かせる選択肢もしながら、究極のシナスタジア体験を生み出すことを目指しているのだという。

約20年の時を経て、新たな進化を遂げて帰ってきた『ルミネス アライズ』が何を目指しているのか、水口氏、石原氏が目指しているシナスタジア体験についてうかがってきた。

『ルミネス』を再定義したときに絶対に変わらないものは「タイムライン」だった

──本日はよろしくお願いします。いきなり話を脱線させますけど、水口さんは今年おいくつになったんですか?

水口哲也氏(以下、水口氏):

60歳になりました。

── おめでとうございます。……ゲームデザイナーという職業の方が60歳になると「自分の人生の中で作品を作れるのはあと何回かな」と数え始めたりするものなんですか。

水口氏:

それはありますね。そういう会話が最近ちょっと増えてきたのも事実です。

……なんていうかな、何本作るというよりは、「もうこれを作れれば満足だな」という理想があるんだけど、それを『ルミネス アライズ』とか『テトリス エフェクト』を制作しながら先延ばしにしているというか。

──石原さんはおいくつなんですか?

石原孝士氏(以下、石原氏):

42歳ですね。

── では「水口イズム」をいまのうちに吸収させてもらって……という話も出てきたり?

石原氏:

そこはだいぶ吸収しきった感があります(笑)。

──(笑)。

水口氏:

石原くんはもう本当に吸収してくれたというか。僕が『Rez』を作ったときに、高校生の彼に出会って、セガに来てくれて。そして僕がセガを辞めたあと、今度はキューエンタテインメントに来てくれて……という風に、ずっと一緒にやってきています。

『テトリス エフェクト』からディレクターを担当してもらって、『ルミネス アライズ』でもディレクターとしてチームを率いてやりきってくれて。『ルミネス アライズ』は僕はもう完全に「石原作品」だと思っていますから。

『ルミネス アライズ』制作の過程では、石原くんと話し合いながら長い時間をかけて準備をしてきたし……。当然先のこともいろいろ話すんですけど、理想のゲームについての相談は、じつはもう10年はやっているんです。10年ぐらい話し続けているけど、いまの技術ではまだちょっと無理かな、とか。

──そのお話、めちゃくちゃ深掘りしたいんですけども(笑)。

水口氏:

今日は『ルミネス アライズ』の話だから、話せるときがきたらぜひお願いします(笑)。というような会話もあり、まあ、まだ僕もぜんぜん元気なので、だから「じっくりやろうね」っていう会話をいつもしていますね。

──エンハンスは昨年設立10周年を迎えられましたし、タイトルもコンスタントに出し続けていますよね。Metacriticの評価もめちゃくちゃ高く、とくに海外で評価されているという印象があります。

水口氏:

そこを見てくれているのは、うれしいですね。Metacriticもね、本当にわかっている人は、そういった話をしてくれるんだけども……。僕らは、そこにすごく誇りを持っているんです。

──エンハンスのゲームは欧米ですと、より評価されていますよね。

水口氏:

みんな忘れているかもしれないけど、エンハンスはアメリカの法人。じつはスタッフの3分の1ぐらいは外国人なんです。

そういうこともあり、僕らはどこの人だからとか、どこの国というよりも、作る作品がハイブリッドであるべきだと思っていて、「いろいろな文化や考え方の人が合わさる状態を作りたい」としているだけなんですけどね。

──『ルミネス アライズ』はもちろん、『HUMANITY』もそうですけど、いずれも言語で説明するゲームではないですよね。いずれも「シナスタジア」という感覚的な体験を主とした作品ですから、そういった意味ではまだまだ響く余白があるタイトルなのかなと。石原さんのように、『Rez』がきっかけで水口さんのもとを訪れるくらい、刺さる方には深く刺さるわけで。

石原氏:

『テトリス エフェクト』がきっかけだとは思うのですが、ここ数年、おかげさまで日本の方も結構増えてきた感覚があります。『Rez』や『Child of Eden』のときは尖っていたというか、どちらかというと海外向けな印象でしたが、いまはメジャーなところにきた感じがありますね。

水口氏:

8月にNHKの『ゲームゲノム』で『テトリス エフェクト・コネクテッド』を取り上げてくれて、番組を観た方々の中に「シナスタジアってそういうことだったの」となってくれた人がいたみたいで、放送の直後に売れ行きが結構変わったんですね。やっぱりNHKはすごいなと(笑)。

──全国放送ですから(笑)。水口さんはXで、「シナスタジアの言語化にいつも苦労している」と記されていましたが、ゲームゲノムでの説明のどういったところがよかったのでしょうか?

水口氏:

僕らが「シナスタジア」と言っているその中身は、なんとなくこう、見えなかったり、ふわっとしている。なんとなく「共感覚なんでしょ」と捉えられてしまうというか。その共感覚体験を設計するうえでいくつも手段はあるんだけど、そのうちのひとつにクオンタイゼーションがあります。

多分、プレイしてる人の中には「このゲームって気持ちいいのはわかるけど、なぜなのかはわからない」という人は結構いると思うんです。それをメカニズム的に解説することは、すごく難しい。

さすがNHKだなと思ったのは、誰でもわかるようにクオンタイゼーションを説明してくれて、実験的に比較もしてくれたこと。三浦大和さんも「なるほど、気持ちいいのはそういうことか」とわかってくださって、本当に多くの人のうなずきを得られたと思います。

『テトリス エフェクト』をプレイしたことがある人は「そういうことだったのね」となり、やったことがない人は「そんな『テトリス』があるんだったら、やってみたい」という反応になったんじゃないかと僕は推測しています。

やっぱり僕らの力だけだと説明しても届かない。どうしても、開発者的な言葉で語ってしまうことがあったんじゃないかなと。そういう意味ではNHKさんには本当に感謝しています。

番組ディレクターの方からも「絶対にわかるように説明します」と熱く語っていただいて。そこは本当にがんばっていただきましたね。

──ゲームゲノムは単に売れてるゲームを扱うわけではなくて、独自性や唯一無二性のタイトルを扱おうとされているので、その考え方も水口さんが作られるゲームに合っていたんだと思います。

水口氏:

三浦大知さんは放送日の夜、ご自身のYouTubeでプレイ配信をしてくれたんですよ。それがまた本当に心に響く配信で、僕も最後まで見ちゃいました。夜中なのでみんな少しずつ寝ていって、ビュー数が減っていく中で、ちょっとずつ自分の世界の中に入っていくような感覚があって。それがすごく『テトリス エフェクト』っぽいなって(笑)。今年うれしかった出来事のひとつですね、あれは。

──話を本題に戻しますが、『ルミネス アライズ』発売、おめでとうございます。『ルミネス アライズ』は2004年に発売された『ルミネス』を進化させたタイトルですが、以前の石原さんへのインタビューで「『ルミネス』というゲームについての再定義」を行い、「本作を象徴するのはタイムラインだ」という結論を出したと語られていました。

1作目の発売から20年以上を経て、いまの時代に『ルミネス』を世に送り出すにあたって、作品としての骨子を改めて見つめ直すにあたり、どのような議論があったのでしょうか?

水口氏:

そもそもの『ルミネス』誕生の話をすると、きっかけはプレイステーション・ポータブルが発表されたときに、久夛良木さん(久夛良木 健氏:プレイステーションの生みの親)が「これは21世紀のウォークマンだ」と言ったことなんです。

おそらくいまのスマートフォンのようなイメージだったのだと思いますが、そのときにイメージした「音楽を楽しみながら遊ぶゲーム」というのが、僕らにすごくインスピレーションを与えてくれました。

それをきっかけとして当時のメンバーと一緒に『ルミネス』を作ったのですが、音楽的に楽しめるパズルゲームというものを考えたときに、ただ落として、ただ消えて、ただ音楽になるというだけでは、ゲームとしてぜんぜんおもしろくない。

落としてもすぐ消えず、音楽に合わせて音楽のシーケンサーのようにタイムラインが動いてくるメカニズムを組み合わせたときに初めて奇跡が起きた。ここで『ルミネス』の原型が生まれました。

水口氏:

もともと僕は『Rez』で組み立てたメカニズムを『テトリス』でやれないかなと思っていたんですけど、そのときにはライセンスの問題があって作れませんでした。そこでゼロから音楽とパズルというものを組み合わせ、『Rez』的なメカニズムを持ったパズルゲームとして生まれたのが『ルミネス』なんです。

20年ぶりに『ルミネス』を作ると決めたとき、「絶対に変わらないのは、やっぱりタイムラインだ」という話を石原くんとしました。タイムラインが音楽に合わせて動いて、コールアンドレスポンスのリズムを作り出していく、それは絶対変わらないよなと。

石原氏:

盤面にシーケンサーのようにブロックがはまっていって、それをタイムラインで消していくというところが、いちばん『ルミネス』らしいところだと思ったので、徹底的にそこにフォーカスする形で表現を磨くことに注力しました。

そうすることで、いままでただ流れていくだけの音にすぎなかったものが、自分で作り上げていくものに変わり、一手一手の重みやリアリティがすごく出るようになったと思います。

水口氏:

そこから先は、これまでつねにそうであったように、シナスタジアの体験を最大化していくことを目指してさまざまな表現をアップデートしていきました。

たとえばブロックひとつを描くにしても、いまは昔よりも格段に表現力が上がっているわけです。そこで今作では、ブロックと音が一体化して物理的な挙動になるような表現を目指しました。

流体だったら流体の動きになるし、硬いガラスのようなものだったらガラスが割れたときの音に変わっていくとか、いろいろな表現を音とともにブロックに押し込めることで、手触り感みたいなものが格段に上がってくると思ったんですね。

これまでただ機械的に動いていたタイムラインも、今作では魂が入った生き物のように見える感じがあってもいいんじゃないかとか。開発初期のころは、石原くんとふたりでそういうことを話しながらアイデアを広げていきました。

──完成形のイメージが開発初期から固まっていたというよりも、ブラッシュアップしていく中で最終的に現在の形になっていったのですね。

石原氏:

はじめは完全に手探りでした。やっぱり相当迷いがあって、なかなか答えが出なかったんです。ただ、普段のプレイの延長で、そのまま自然と上がっていけるようなものにはしたかったので、ひたすら実験を繰り返して、いまの形に行き着いたという感じですね。

表向きは「パズル」、でも本当に目指しているのは共感覚的な心地よさを伝えること

──これまでの変化という点で言うと、技術的な進歩についてはどうでしょう。初代『ルミネス』から20年が経過してハードウェアも進化していますし、そうした進歩にともなって可能になった表現があったのでしょうか?

石原氏:

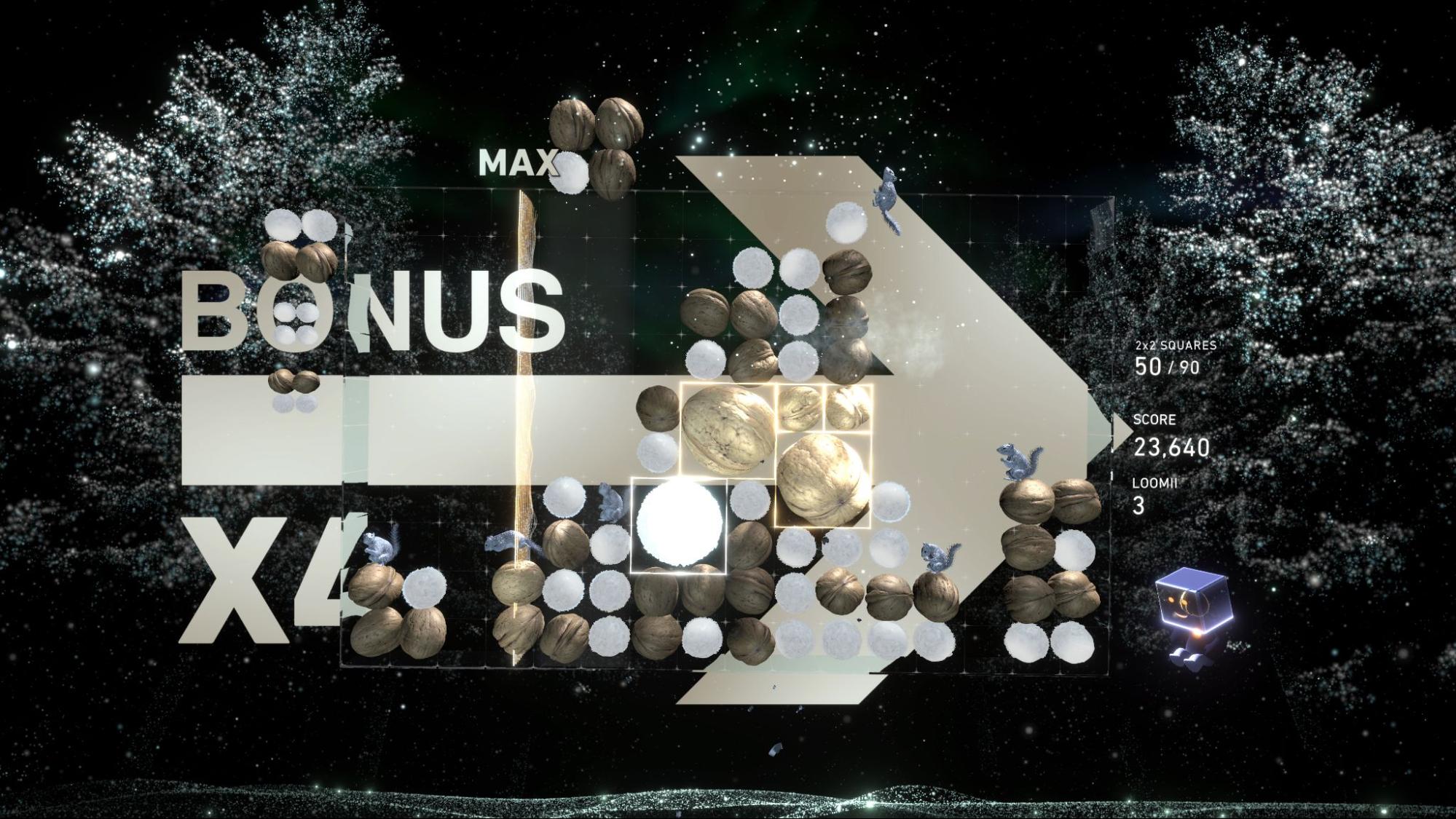

物理的な挙動や計算は、まさに技術の進歩によって可能になった点ですね。『Child of Eden』でも柔らかい表現はしているんですが、どうしてもパターン化されているところがありました。『ルミネス アライズ』では、プレイするたびに状況に応じて演出が変化していくんですね。

ブロックから弾けたパーティクルがほかのものに干渉してバウンドして消えていくとか、舞っていく向きも毎回違う動きをして、すぐ盤面に干渉して弾けていくとか、そういったものが毎回違うんです。

音は一緒なんですけど、見えてくるものが違うので、感じ方や手触りも変わってきます。必ずしも意識したわけではないんですが、そうした変化によって程よい刺激が生まれ、飽きがこないようになっている気がしますね。

──単にクリアすれば終わりであったり、攻略法に従ってプレイすればいいというタイプのゲームではないわけですよね。

石原氏:

そうですね、ゲームとしてはゴールは明確にあるんですけど、楽しみ方はその時々の気分だったり、勢いに任せて遊んでもらっていい。バーストは、心地よさや刺激を得るためだけに使ってもかまいませんから。

──UIの質感であったり、パーティクルの表現といったものが初代『ルミネス』とは違ったものになっていますよね。

石原氏:

これは作っている人の好みやセンスに影響されている部分ですね。初代の『ルミネス』に関わったメンバーって、じつは今作では水口さん以外にはいないんです。だから過去作と比べると、作品から放たれるムードがちょっと違うんじゃないかと思います。

僕も初代『ルミネス』制作時にはいなかったわけですし、水口さんと一緒に仕事をスタートしたのは『Child of Eden』から。ほかのメンバーも、基本的には『Child of Eden』以降からジョインしてきた人たちです。

──僕は『Child of Eden』がすごく好きなんですけど、『テトリス エフェクト』も、『ルミネス アライズ』も、つながっている感覚があったんですね。いまの説明でそれが理解できました。

水口氏:

そう感じていただけた要因としては、石原くんの存在が大きいですね。『Child of Eden』制作時、コンセプトアートはほとんど石原くんがやりきっているわけですが、プロジェクトの進行とともに相当スキルを上げて、終わるころにはものすごく進化していました。そのころの経験が、本作のベースになっていると思います。

「シナスタジアとはなんぞや」みたいなところから、ゲームのコンセプト、シーンの作り方、イメージをどうやって広げていくのかっていう阿吽の呼吸みたいなものが、そこで醸成された感じがします。

僕がキューエンターテインメントを辞めてエンハンスをスタートさせる前、2年くらいの空白期間があるんですけど、石原くんとはそのころにもよく夜中に会って、いろいろな話をしていました。そこで彼が描いてくれたコンセプトアートが、『Rez Infinite』の「Area X」になり、『テトリス エフェクト』の原型になっていったんです。

さきほど、エンハンスはテンポよく新作が出せていると言っていただいたんですけど、その理由はスタート前から相当先のビジョンまでを描いていたから。『Rez Infinite』をリリースしてすぐに『テトリス エフェクト』に着手できたのは、そのおかげなんですよ。

──毎回1チームで作り切ってからつぎに進まれているからこそ、ブレていないんですよね。

石原氏:

つねに先のことが予定されているので、並行して何かを考えたり、作ったりしている期間もあるのですが、『Rez Infinite』も『テトリス エフェクト』も『ルミネス アライズ』も、作品としては分かれてはいるものの、意識としてはグラデーション的に繋がっているのかもしれません。バチっとスイッチが切り替わるというよりも、有機的に形が変わりつつここまで来ている気がします。

水口氏:

「『テトリス エフェクト』と『ルミネス アライズ』はどう違うんですか」という質問もよくいただくんですね。もちろん「ゲームのメカニズムが違う」と答えることはできるんですけど、僕らとしてはそれよりも「得られる気分とかムードがぜんぜん違う」と言いたい(笑)。

水口氏:

たとえば『テトリス エフェクト』は、自分としっかり向き合って、自分の世界の中にディープダイブしていくような感覚のタイトル。そういう風に、自分の中に埋没する気持ちよさを味わいたければ『テトリス エフェクト』を遊んでほしい。

だけど、朝起きて「今日はすごくいい日になりそうだな。気分を上げて1日がんばるぞ」という気分のときは、『ルミネス アライズ』がピッタリなわけです。

石原氏:

作品ごとにムードが違うんですよね。

水口氏:

なんだったら「パズル」というジャンルもじつはあんまり関係がないんですよね。僕らは表向きはパズルゲームというジャンルの顔をしてるけど、結局やりたいのはゲームを通じて、その向こう側にある共感覚的な心地よさとか楽しさを伝えることなんですよね。そのために、パズルっていう仕組み、ジャンル名を借りているというイメージ。

──説明のためにカテゴライズしたときに「パズル」としている、ということですよね。

水口氏:

そうですね。だから本当は「いや、別にパズルゲームあまり得意じゃないんで」という人にこそ『ルミネス アライズ』を遊んでほしいんですよね。そのためのチュートリアルも、石原くんがしっかり作ってくれていますから。

練習しているうちに自転車に乗れるようになるとか、ジョギングで昨日よりもちょっと長く走れるようになるとか、そういうゲームを目指してるんですよね。最初は音楽が聞こえないんだけど、気がつくとだんだん音楽が入ってくるようになる。そういった「感覚が開いてくる」体験なんですね。

石原氏:

楽器がうまく演奏できるようになってくる感じとかも、似ているかもしれないですね。

エンハンスのゲームは、なによりもまず「音楽」から作る

──シナスタジア体験というのは、ひとつには「心地よさ」を感じることなのだと思います。それを前提にしたうえで、『ルミネス アライズ』が目指した、プレイヤーに味わってほしいポイントはどんなところなのでしょうか?

石原氏:

感情に繋がっていくところでしょうか。ゲームには8個のエリアが存在しているんですが、それは人間に備わってる8個の感情みたいなものをテーマに作っているんです。

各エリアはそのテーマに沿ったビジュアルや音楽がセットされていて、そこで感情を揺さぶられる楽しさとか、興奮みたいなものを味わってもらえたら、と思っていますね。そこがおもしろいポイントなんじゃないかな。

──『ルミネス アライズ』を遊んだときにプレイヤーが受け取る感情って、同じステージであってもその時々によって違うように感じます。プレイヤーのそのときの心情で変わるというか。すごく乱暴に言えば、晴れの日のプレイと雨の日のプレイで感じ方が違うというか。

石原氏:

それは正しいと思います。音楽でも、直前に聞いた曲がなんだったかによって、そのつぎに聞く曲の気分が変わることってあるじゃないですか。曲に接したときの気分によっても、受け取り方は変わっていくと思います。

そういう意味では、まさに音楽と一緒かもしれませんね。体験が似ているのかな? でもそこは我々が作っている作品の特徴でもあると思います。つねに揺らぎがあるというか。

水口氏:

僕らの作品においては、音楽っていうものの存在が相当重要なんですよね。どれぐらい重要かっていうと、いちばん最初にまず音楽から作るんですよ。

──え? ゲーム性やシーンが見えていないのに、音楽を先に作るんですか?

水口氏:

ゲーム制作では、ゲームが出来上がってきた最後に音楽をつけるやり方が多いじゃないですか。僕自身、そういった制作現場を何度か経験してきました。でもエンハンスのタイトルは、まず最初に石原くんとコンセプトの話をして、コンセプトアートを書く。そして、そのつぎに音楽の制作に取りかかるんです。

エンハンスにはHydelicという名義で活動している武藤昇と、石田貴子というふたりの看板アーティストがいるわけですけど、僕らの作品はこのふたりの作る音楽の配分とか比率で、世界の大きさとか形がすごく変わってくるんですよね。

石田さんはサウンドデザインに長けていて、音のひとつひとつに形とか動きを見せるような音作りがすごくうまい。一方で武藤くんは、どちらかというと感情に響くような楽曲を作ることに長けている。

水口氏:

このふたりと石原くんを交えて話し合い、そこで全体的な音のスケッチを決めていくんですよ。そこから実際にゲームに当てはめながら調整していくのですが、出来上がった音楽もそこでまたバラされることになります。

ある音がどういう手触り感で、どういう質感のブロックと組み合わせて、そのときどんな動き方をするのか。そういうことを議論しながら、ちょっとずつ全体の解像度を高めていくようなやり方をしているんです。ちょっと独特の作り方ですよね。

──ちょっとではなく、かなり独特だと思います(笑)。おそらく、ほかにそういう作り方をしている会社はないでしょうし……。この独自の制作手法は、なにがきっかけで生まれたのでしょうか? 水口さんがこれまで手がけられてきたゲームすべてでその作り方なんですか?

水口氏:

『テトリス エフェクト』も『Rez Infinite』の「Area X」も、基本的には同じですね。『Child of Eden』もまさにそうで、曲が最初にほとんどできていたんです。

『Child of Eden』では、僕が手がけた「元気ロケッツ」というアーティストのアルバムをバラバラにして、最初にゲームの中に散りばめていったんです。「元気ロケッツ」の活動をしながら『Child of Eden』の構想を並行して練っていたんですね。ゲームで必要なものを先に音楽としてリリースし、あとでそれをゲームに入れていったんですね。

当時はひとつの実験ではあったんですけど、その辺からはっきりしたやり方として確立してきたのかな。やっぱり音楽が最初にないと僕らのゲームは先に進まないんです(笑)。これはもう、25年ぐらいずっと変わらないですね。

石原氏:

僕らの作品って、音楽として評価されることがすごく多いんですね。じつは、それは開発者としては悔しいところでもあるんですよ。とはいえ、体験としては音楽に意識を強く持っていかれるのは仕方ないとも思っています。僕も開発中にそのゲームの楽曲を聴きながら仕事をしていることがよくあるんですけど、鼻歌まじりで作業しているんですよね。自分が作っているゲームの楽曲を無意識に何回も何回も口ずさんでいて(笑)。

音楽ってそれだけ余韻に残るもので、それはゲームの滋味にもなり、イメージにもなります。演出もゲームデザインもすごく磨いてはいるものの、やっぱり音楽の力というのはすごく大きいんですね。

水口氏:

我々はふたりとも、プロデュースとディレクションをやりながら、音楽のプロデュースもしているんです。音楽の担当者にビジョンを伝えて、出来上がってきたものに対してさらに方向性を示して……。そういうことを繰り返しながら音を作っていくんです。「この音、もうちょっと立たせられないかな」とか、「この音だとこのビジュアルが動かないから、ビジュアルが動くように音を調整して」とか、すごく細かいとこまでやるんですよ。

石原氏:

『Rez』では「ここでリズムに合わせて敵を出したいから、こういうキックを足して」とか、音をいじらないとゲームが作れないという状況が生じていたので、本当に密に話し合いながら進めていました。サウンドさんとも、「曲を作ろうとするんじゃなくて、体験を作るんだ」という意識を共有できるように努めました。そうしないと、うまくいかないんですよね。

水口氏:

合作で彫刻を彫っているようなものだと思います。少し彫っては離れて眺めたり、角度をつけてみたり。「ここの角度はもうちょっとえぐりたいよね」とか、そういうことを永遠にやり続けながら完成までもっていくんです。

──聞けば聞くほど、ほかでは真似できない作り方だと思います。

石原氏:

音楽、ビジュアル、サウンドの3つの要素が共存できる答えを見つけるのが仕事になるので、それは神経を使うことだと思います。

水口氏:

『ルミネス アライズ』もそうだし、『テトリス エフェクト』もそうだけど、けっきょく僕らはパズルゲームに物語性を持ち込もうとしてるんですよね。「はあ?」って言われそうだけど(笑)。

──パズルゲームの中にエモーショナルを含めようとしているってことですね。

水口氏:

そうそう。とはいえそのナラティブ性というのは、音楽とすごく密接に結びつくものなんですよね。だから、どこからスタートしてもいい。言葉からスタートしてもいいし、音楽からスタートしてもぜんぜん構わない。旅の設計図みたいなものがあれば、そのイメージをいろいろな形で肉付けしていきながら作れる。

『Child of Eden』のようにナラティブ性が強い作品をさらに進化させようと思ったときには、コンセプトアートと同じように、物語のしっかりしたもの、スクリプトに近いものは最初に用意するかもしれません。それでも、そのすぐあとに来るのは、やっぱり音楽ですね。どんな作品であれ、比較的早い段階で音楽を作り始めるというのは変わらないと思います。

理想のシナスタジア体験を作るには、まだ足りない?

──さきほど、エンハンスをスタートさせる前、水口さんは石原さんとよく夜中に会って相談していた、と話されていましたが。おふたりはプライベートでもいっしょに出かけたりしているんですか? たとえば一緒に音楽フェスに行ったりとか?

石原氏:

それはないですね(笑)。

水口氏:

でもいっしょに旅に行ったりするのは結構あるよね。

──音楽フェスよりも旅行のほうがハードルが高い気がします(笑)。

石原氏:

旅行とか、同じ時間を過ごして同じものをみたり、みたいなのは結構ありますね(笑)。

水口氏:

『ルミネス アライズ』を作る前にも、石原くんとHydelicの武藤くんとふたりで旅行してたよね。

「ちょっと行ってみていいですか」と言ってきたので、僕も「行っといでよ」と。それでふたりでギリシャに行ったり、トルコに行ったり。

石原氏:

水口さんとはイギリスやフランスに行ったり。それがきっかけで僕もイギリスが好きになっちゃったり(笑)。やっぱり同じものをたくさん見てますね。

水口氏:

それはあるよね。ハワイ島へ行って、ヘンクさん(ヘンク・ロジャース氏)【※】のところにしばらく泊まったりとか。

※ヘンク・ロジャース氏:

ザ・テトリス・カンパニー創業者。『ザ・ブラックオニキス』の作者としても知られる。

──めちゃくちゃ仲がいいですね(笑)。

水口氏:

みんなで夜中の星を見ながら構想を語り合う、みたいなのも結構あったね。

石原氏:

気づかないうちに、僕も水口さんの色に染まっちゃってるのかもしれません(笑)。

──国内旅行も一緒に行かれているんですか?

石原氏:

北海道とか奄美大島とか……。

──(笑)。これだけ長いあいだいっしょにいられて、同じもの、同じ方向を見続けられるっていうのは、得難い出会いだったのだと思います。

水口氏:

たしかにそうですね。これだけ長く一緒にやっているからこそ、アイデアを急がずに、長いあいだ塩漬けにもできるんでしょう。やりたいことのコンセプトをいろいろと話して、一度形にしてみたけども、どうもピンとこないという場合でも、「もうしばらく寝かせようか」と、そこでいったんストップして別のことをやることが結構あるんですよね。

石原氏:

一拍、時間を置いてみて、詰まったときに過去に遡って、いっしょにアイデアを掘り返せるのは強みだと思いますね。

水口氏:

時間を置いたときに、そのあいだにお互いが成長し続けているしね。

──アイデアの引き出しを共有されているということですよね。何を閉まったのか、引き出しの場所を覚えておいて、必要になったときに開けると言いますか。

水口氏:

たしかに、「あのとき試したけど意図通りにいかなかったよね」とか、「つぎは絶対にこれはやりたいよね」というのが共有されてるのは大きいかもしれない。

石原氏:

数年前にやれなかったことがいまだったらできるかも、といった考え方もできますしね。

水口氏:

そうそう、「Area X」発売時のインタビューで、「そもそも『Area X』自体をひとつのプロローグのつもりで作っている」と言ったことがあったんですよね。いろいろと実験的なこともやっていたし、本当にプロローグのつもりだったんだけど、「じゃあ本編はいつなのよ」とずっと言われ続けていて(笑)。

もう10年ぐらい経っているわけですが、ずっと考え続けているんですよね。僕の中でもそうだし、石原くんの中でもずっと動き続けている。まだもうちょっと時間がかかると思うんですよね。いつになるかははっきり言えないんですけど。

──いまは進めるべきでも、解決すべきタイミングでもないという判断なんですね。

水口氏:

たとえば、いま僕らが求めてるシナスタジアの表現とか体験作りを考えたときに、「まだ足りない」という感覚があるんです。それは技術的なものもそうだし、僕らのスキルが足りないのかもしれないんだけど、そういう感覚だけがある。

でもこの「足りなさ」って、確実にあと数年で解消されるだろうとも思っているんですね。そうなったらやっと自信を持って作れる。そのときに自分がいくつになっているかわからないけど、でもそれを作らないと、「やっぱりちょっと死ねないよな」とは思いますね。

──インタビューの冒頭で「「これを作れれば満足だな」という理想がある」と話されていましたが、水口さんが目指す、究極的な作品というのはどういうものなんでしょうか?

水口氏:

ジャンルなんかで説明するのは難しいですね。ただ、これまででいちばんのシナスタジア体験が得られるものを作りたいとは思っています。遊んでくれた人が「こういうことがやりたかったんだね」と思えるものを作りたい。

ゲームの進化で言えば、「リアルであること」が求められることが多いですよね。でも、リアルさだけを目指したゲームが増えていけばいいのかというと、それではもったいない。技術的な進歩によるリアルさの発展は、映画のような映像作品との境目をなくしてきましたが、もっと「ゲームにしかできない体験」があるわけです。

抽象的なものも含めて、みなさんの記憶に残るようなシナスタジア体験ができたらいいなとは思うんですけども。

──水口さんは「VR以前には戻りたくない」という意味合いで、「四角い箱(テレビ・モニター)からの解放」といったことを話されていました。これまでVRコンテンツを作り続けてきて、どのような手ごたえを感じていらっしゃるのでしょうか?

水口氏:

たとえば「Area X」をVRで制作したときに、いろいろな感情があったんですけど「ゲームはここまで来たか」と涙が出たんですよね。実際、プレイヤーの中でも、終わったあとに涙を流してくれた人がたくさんいたわけです。

VRは、二次元の四角いスクリーンを超えて、3次元の世界に没入していく体験がある。それはある意味で脳の錯覚でもあるんだけど、それによって深い感動をもたらしてくれるわけです。『テトリス エフェクト』でも、「パズルゲームで泣ける」ことを証明できたと思っています。

そういった体験がVRで生み出せることには満足感があります。自分の手で未来を作れるという実感を得られたんですね。

水口氏:

一方で、VRはすごく深い体験を与えてくれるものではあるんだけど、みんなが高価なヘッドセットを購入して日常的に体験するものになっているかというと、いまのところそうではない。VRが一般化するにはまだまだ大きなハードルがあって、それがいつ解消されるかはわからない。AppleのVision Proにそれを期待した時期もあったけど、まだ時間はかかりそうですし。

僕らはやっぱり未来を見ながら「どれだけすごい体験を作れるか」と考えるのが好きだから、このアプローチは可能な限り続けるつもりですけども、それだけに固執しているわけではありません。

『ルミネス アライズ』もそうですが、2Dで遊んでもちゃんとおもしろくなるように考えているわけです。そのうえで、VRでプレイするとそれ以上の体験が得られるように作っていくというスタイルが、この先もしばらく続くのかなと思います。

──VRChatの流行り方を見ていると、VRはやはり「臨場感をともなう体験」に優位性があるという気がします。

水口氏:

以前から考えていることですが、VRというものは通過点に過ぎないんですね。その先にあるのは、XRとかMRとかARとか、現実の世界がバーチャルの世界に溶け込んでいくような世界。それが世の中の向かっていく流れなのかなと思います。

そうなれば、普通の生活の中でVRを使いたくなる局面がたくさん出てくるかもしれない。まだもう少し時間がかかるかもしれませんけど、僕らはいつそういう時代が来ても対応できる経験を、これまでに積んでこれたのだと思います。シナスタジアの体験を最大化するには、VR、XRがもっとも適しているんですよね。

『ルミネス アライズ』は「いまのエンハンス」が現れている、まだ続く旅の通過点

──水口さん、最近はずっとプロデューサーに専念されていますが、もうディレクションは担当されないのですか?

水口氏:

いや、そんなことないですよ。とはいえ、まったくこだわってはいないんですよね。たとえば石原くんがその作品を作るのに適したイメージを持っているのだったら石原くんに任せるし、僕がやったほうがいいと思えばそうすると思います。

ただ最近はスタッフも増えてきましたし、経営をしっかり回すためには、僕がやらないとみんなが困るみたいなことも多いんですよね。そういうことはもちろんよろこんでやるんだけども、気がついたら、すごい時間とエネルギーを取られていたり(笑)。経営とクリエイティブの二足のわらじのバランスは、なんとかしたいなと思っているんですけど。

石原氏:

ここ最近の水口さんは、作品をプロデュースしているというよりも、作品を作ってる人たちをプロデュースしているという感じが強いですよね。作っている人にどんな言葉をかけてあげたらいいのか、どんな体制を作ってあげたらいいのか、というところに時間を割いていると感じています。

水口氏:

そうだね。でもいまは結構形ができたと思っています。スタートから10年経って、理想のチームが作れたかなと。それぞれの持っているカルチャーをミックスさせて、「エンハンスイズム」みたいなものを浸透させるのには時間がかかったけども、いまはいい状態になっていると感じますね。

年齢層もバラバラで、石原くん世代のベテラン層のボリュームが結構多いんだけど、さらに下の若手も育ってきています。

石原氏:

ベテランばかりだと偏っていってしまいますからね。やっぱりクリエイティブって、若い人の勢いが必要じゃないですか。それがないと、ちょっとこう、疲れた感じの仕上がりになっちゃうというか(笑)。

なんとなく心地いい感じのところで終わっちゃうんですよね。でもそうじゃなくて、ちょっと荒い部分があるほうがおもしろい。勢いがあって、尖っているというか。

水口氏:

やっぱり人を作るっていうのも楽しいね。だから『テトリス エフェクト』と『ルミネス アライズ』制作でいちばんうれしかったのは、「人」ということかもしれません。石原くんがチームをガンガン引っ張って、チームもそこから影響を受けているのを見ると、「イイじゃん」と心から思うわけで……。それができたので、いまは心の余裕が出てきたのかもしれない。

──それでは最後に、エンハンスが生み出すゲームが大好きな方たちに向けて、それぞれひと言お願いします。

水口氏:

『Rez Infinite』の「Area X」、『テトリス エフェクト』、『HUMANITY』、そして『ルミネス アライズ』と、エンハンスのシナスタジア作品は、10年かけてここまで来ました。いまは皆さんに向けて、その成果発表をしているような感覚です。ですのでぜひ『ルミネス アライズ』をプレイして、いまの状態をチェックしてみて欲しいです。

ただ、我々の旅はこの先もまだ続いていきます。だからその通過点としての『ルミネス アライズ』をプレイしてもらって、この先のどこかで「なるほど、あのときのこれがこうなったか」という感じを味わってほしいですね。電ファミニコゲーマーの読者の皆さんにお願いするのも変な話なんだけど、切に願うところです。

石原氏:

水口さんの言葉に近いものになるんですが、『ルミネス アライズ』は「いまのエンハンス」が現れている作品だと思います。

それはチームだったり、僕自身の心境だったり、思い入れだったり、我々が作っていない昔の『ルミネス』に対する思いやリスペクトもちゃんと入っていて、愛があるものになっていると思います。同時に、ここから始まる何かを感じ取っていただきたいとも思っています。生まれ変わった『ルミネス』になっているので、ぜひ手に取ってみてください。

「Area X」も『テトリス エフェクト』も『ルミネス』も、キューエンタテインメントやセガ時代のものとはまた違う味を持っているので、『ルミネス アライズ』は我々が作る今後の作品のプロローグになるような作品かもしれません。

水口氏:

最後にもうひとつ。石原くんとHydelicの武藤くんが『ルミネス アライズ』を作る前に世界を旅してきたという話を先ほどしましたが、そのときにミャンマーにも行っているんですね。

そして帰国してすぐの2021年2月、ミャンマー国軍によるクーデターがありました。いまも内戦が続いています。平和を祈る想いみたいなものですが、現地で収録した鐘の音や街の音をステージ表現に入れ込みたくて、「テンプルベル」というステージを作りました。

何か具体的なメッセージを発信しているわけではないんですけど、ただただ平和への祈りを、音楽とビジュアルで表現しています。そうしたところも、ぜひ感じてもらえたらうれしいと思います。

──ありがとうございました。

エンハンスの作るゲームは、まさしく彫刻家の仕事に似ている。全体の設計図ともいえるゲームデザインに先行して音楽を用意し、そこからの感覚を頼りに少し彫り込んでは確かめ、矯めつ眇めつしながら石の中に納まっているはずの像を探し求めていく。じつに気の遠くなるような驚くべき作業を、水口氏と石原氏は阿吽の呼吸で進めていく。

けれど、そうした規格外の制作方法も、彼らが作ろうとしているのが「パズルゲーム」ではなく、シナスタジア(共感覚)的な体験の心地よさなのだと言われると、少し納得できる。感覚という、言葉で表現できないものを作るには、言語化できない手探りの作業しかないのかもしれない。

こうした作業の果てに開発された最新作『ルミネス アライズ』だが、これもふたりにとってはいつか目指すべき究極のシナスタジア体験を生み出すための通過点なのだという。20年の時を経て到達した新たな『ルミネス』は、この先へ向かうための出発点でもある。

水口さんの究極の作品がいつ登場するのかはわからないが、『ルミネス アライズ』はその道行きの一番先頭を進んでいる作品であることは間違いないのだ。