株式会社小学館は6月26日(水)、「ネオポケットシリーズ」から第17巻『プランクトン クラゲ・ミジンコ・小さな水の生物』が発売されたと発表した。本書は6月25日より全国の書店、ネット書店にて販売がされている。価格は1100円(税込)。

プレスリリースによると、本書は日本初となる約500種のプランクトンを掲載した児童向けのプランクトン図鑑。今までこうした図鑑が作成できなかった要因を乗り越え、今回の発売に至ったという。本書内では、約60名の博士の知見が取りまとめられており、目を引くビジュアルの美しいプランクトン写真も掲載されているなど充実した内容が楽しめそうだ。

「NEO POCKETシリーズ」は、持ち運びに便利なハンディサイズの本格図鑑だ。

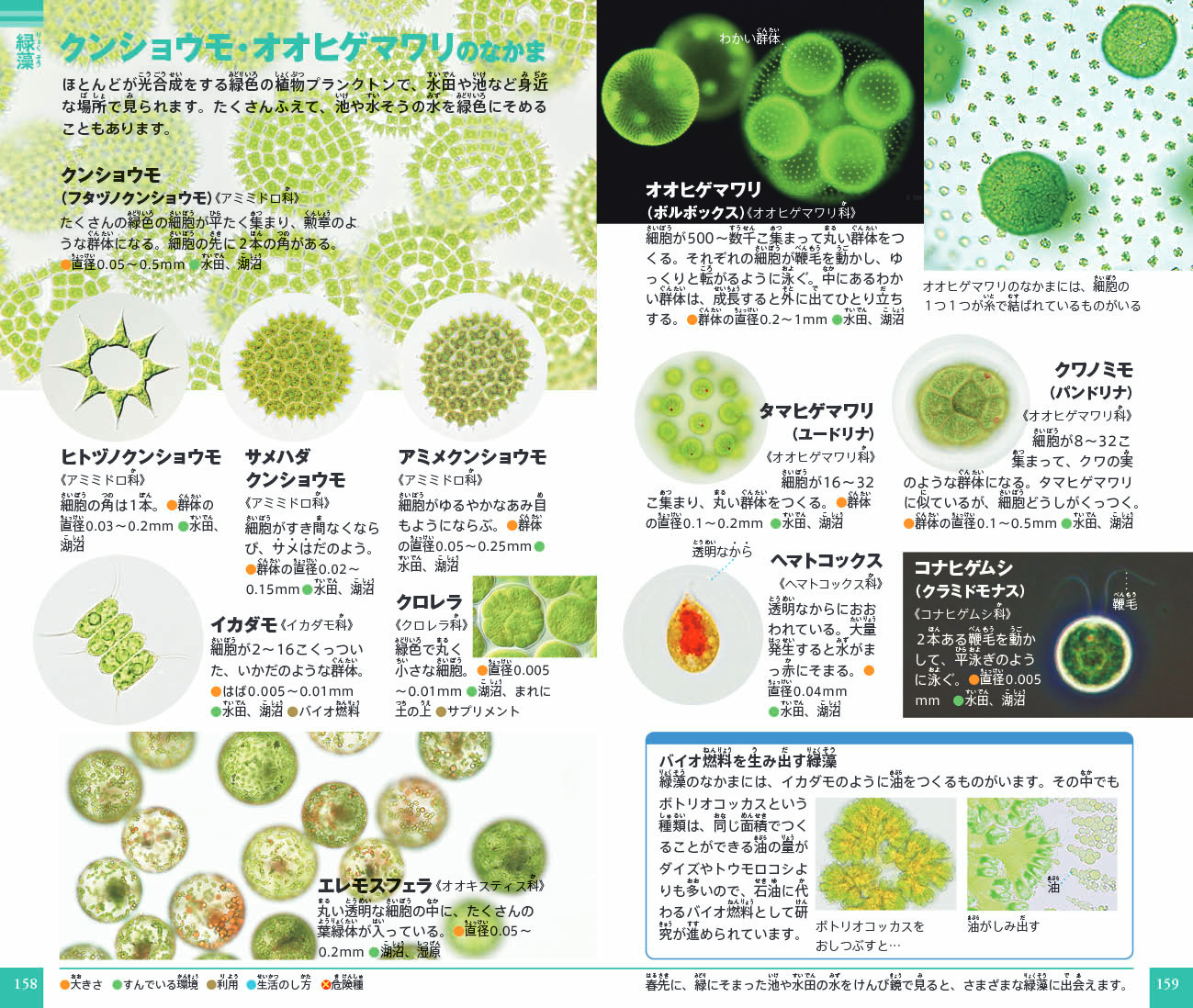

この図鑑では、魚、イカ、エビなどのかわいい赤ちゃんもたくさん紹介されている。そのほか理科の授業で習うミジンコ、ミドリムシ、ゾウリムシ、クンショウモなどのおなじみのプランクトンや自由研究に最適な内容も満載だ。

実はプランクトンの定義は大きさではなく、「海流にさからって泳げず、水中をただよう生物」とされている。海にすむ生物の多くは、生まれたての頃はしっかりと泳ぐことができないため、“水中をただようプランクトン”ということになる。

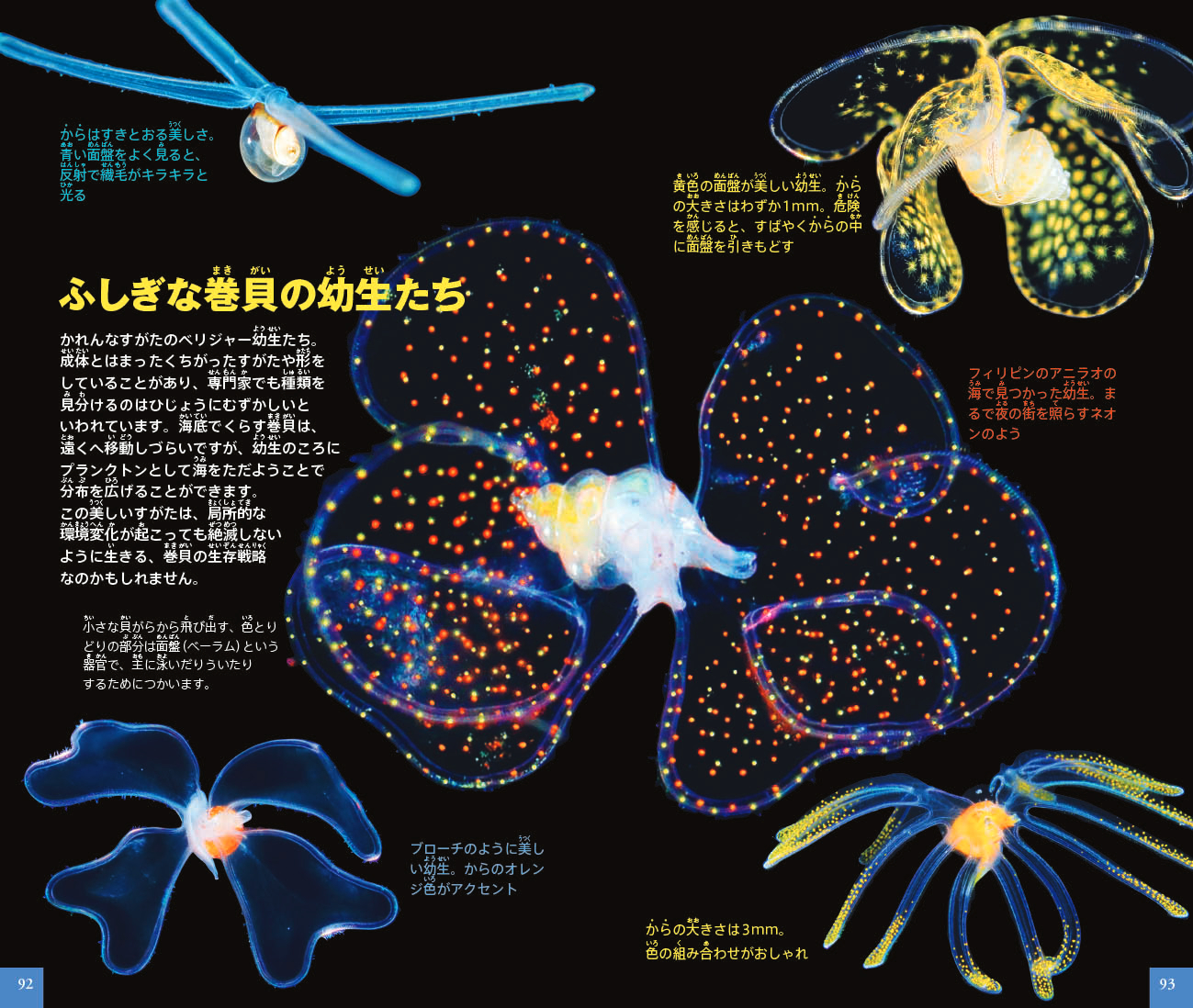

本書の魅力の1つに、写真家による美しい写真が見れることにある。現在まで、プランクトンの写真を撮っている方が少なく、プランクトンの美しい写真がなかなか集まらなかったという。そこで本書を作るために、さまざまなジャンルから美しいプランクトン写真を撮っている写真家たちに連絡をし、美しい写真を片っ端から借りていったとのこと。公開されている画像も、ページ全体が目を引くビジュアルで、見ているだけで楽しめそうだ。

なお、水生生物をはじめ、植物や菌類、古生物など多岐にわたる分野のプランクトン研究者たちの意見を取りまとめるため、編集者のほかに3名の博士が参加している。3名の博士が編集に参加することで、約60名にも及ぶ各専門の博士の知見を取りまとめることができ、図鑑の完成に成功したという。

日本初の約500種掲載の、本格派の児童向けプランクトン図鑑が登場! 小学館の図鑑NEO POCKET(ネオポケット)『プランクトン』は、こうして生まれた!!

珠玉の1冊がついに誕生! 完成までには他の図鑑では類を見ない、いくつもの試行錯誤がありました。

小学館の図鑑NEO POCKETシリーズ第17巻『プランクトン』が2024年6月25日に、全国の書店・ネット書店にて発売になりました。

****************************

小学館の図鑑

NEO POCKET(ネオぽけっと)

プランクトン クラゲ・ミジンコ・小さな水の生物

指導・執筆/山崎博史 仲村康秀 田中隼人

定価:1,100円(税込)

2024年6月25日発売

新書判・176ページ

小学館・刊

https://www.shogakukan.co.jp/books/09217297

****************************

《小学館の図鑑NEO全体の特設ページ》

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/

国内外のプランクトン系の博士60名が集結! 3名の若手研究者が取りまとめて実現した、前代未聞の図鑑が誕生

今まで、本書のような500種類以上掲載の、本格派の児童向けプランクトン図鑑がなかった背景には、いくつかの要因があり、完成に至るまでには、ほかの図鑑にはない試行錯誤がありました。

プランクトン図鑑の実現が容易ではなかった理由の1つに、プランクトン系の研究者達は大学や研究機関などにおいて多岐に渡る幅広い分野の研究室に在籍していることがありました。

水生動物の中では、魚・エビ・イカ・貝・クラゲなどに分かれ、さらに植物や菌類、古生物など、さまざまな分野ごとに研究室が分かれています。 プランクトンは、どの分野にも含まれており、図鑑を作る上で数多くの研究室に所属する研究者達との交流が必要になります。

「魚図鑑」「植物図鑑」などの場合は、1つ分野の研究者とやり取りするだけで充分ですが、「プランクトン図鑑」の場合は、多岐に渡る研究室をまたいで交流を持ち、取りまとめなければなりません。あまりの幅広さから、現実的にそれを編集者が行うのは不可能だと思われていました。

そこで今回の図鑑では、編集者のほかに3名の博士(研究者)が自ら編集として各専門の博士達と連絡を取り合い、約60名の知見を取りまとめることで、図鑑の完成を実現することに成功しました。

資料写真から、美しい写真家の写真へと再構成。ビジュアルが爆発!

2つ目の理由は「プランクトンの美しい写真が集まらない」ということでした。

そもそもプランクトンの写真を撮っている人は少なく、各専門の研究者が撮影した写真を掲載する以外に選択の余地がないという状況でした。しかし、研究者の顕微鏡写真はモノクロや地味な写真も多く、子ども達が「昆虫」「植物」「恐竜」などの巻と比べて購入を検討したときに、「このような顕微鏡写真で構成された図鑑を果たして読んでくれるのだろうか?」という疑問が、制作が進むにつれて湧いてきました。

そこで、一度ゼロから仕切り直して、可能な限り美しいプランクトンの写真を集めようと思い立ちました。さまざまなジャンルから美しいプランクトン写真を撮られている写真家の方々に連絡をして、美しい写真を片っ端からお借りして、全体的に構成を組み直したことで、ビジュアルの精度が高い、今までに類を見ない、美しい児童向けプランクトン図鑑が実現しました。

そもそも、プランクトンってなに?

プランクトンというと、目に見えるかどうかくらいのとても小さな水の生物のイメージがありますが、「プランクトン」の定義は実は大きさではありません。「海流にさからって泳げず、水中をただよう生物」をプランクトンとよびます。海にすむ生物の多くは、生まれたての頃はしっかりと泳ぐことができないため、水中をただようプランクトンなのです。

この図鑑には魚、イカ、エビなどの、かわいい赤ちゃんがたくさん紹介されています。そのほか、理科の授業で習うミジンコ、ミドリムシ、ゾウリムシ、クンショウモなどのおなじみのプランクトンや自由研究に最適な内容も満載。くわしくは、本書をご覧ください。

【指導・執筆者プロフィール】

山崎博史(やまさき・ひろし)

動物分類学者。1985年兵庫県生まれ。九州大学基幹教育院助教。博士(理学)。北海道大学大学院理学院修了後、琉球大学、ドイツ・フンボルト博物館での研究生活を経て、現職に至る。専門はメイオベントス(小型底生動物)の生物多様性研究で、日本周辺海域のほか、北極や南極、地中海などからも新種を発表している。https://sites.google.com/a/meiobenthos.com/laboratory/

仲村康秀(なかむら・やすひで)

海洋生物学者。1985年千葉県生まれ。島根大学エスチュアリ研究センター助教、国立科学博物館植物研究部協力研究員。博士(水産科学)。フランス・ストラスブール大学連合などを経て、北海道大学水産科学院を短縮修了。プランクトンの多様性や生態解明や、プランクトンを使った昔の環境の推定・気候変動対策に取り組んでいる。https://www.esrec.shimane-u.ac.jp/summary/staff/Nakamura.html

田中隼人(たなか・はやと)

動物分類学者。1983年神奈川県生まれ。東京動物園協会葛西臨海水族園所属。博士(理学)。静岡大学創造科学技術大学院修了。カイミジンコ類(小さな甲殻類)の分類や進化が専門。現在は未就学児から高齢者まであらゆる人を対象に水生生物の解説や教育普及活動を行なっている。