ゲームフリークのゲーム『ソリティ馬』(ニンテンドー3DS)は、競馬場でのレースとトランプの『ソリティア』を融合するという発想で、高い評価を得たゲームである。

そんな『ソリティ馬』に、競馬ゲームで一山当てて馬主になったという人物が登場する。この人物は、競馬好きのゲームファンならピンと来る人も多いかもしれない。そう、ダビスタこと『ダービースタリオン』シリーズ(以下、ダビスタ)の開発者であり、パリティビット代表取締役の薗部博之氏である。

……なんてことを断言できてしまうのは、ゲームフリークの開発チームからその話を直接に聞いたからである。実は、この『ソリティ馬』の開発チームの中心メンバーは、大の競馬好きであると同時に『ダビスタ』好きでもあり、薗部氏をゲーム業界でも特異なセンスを持ったクリエイターとして尊敬しているという。

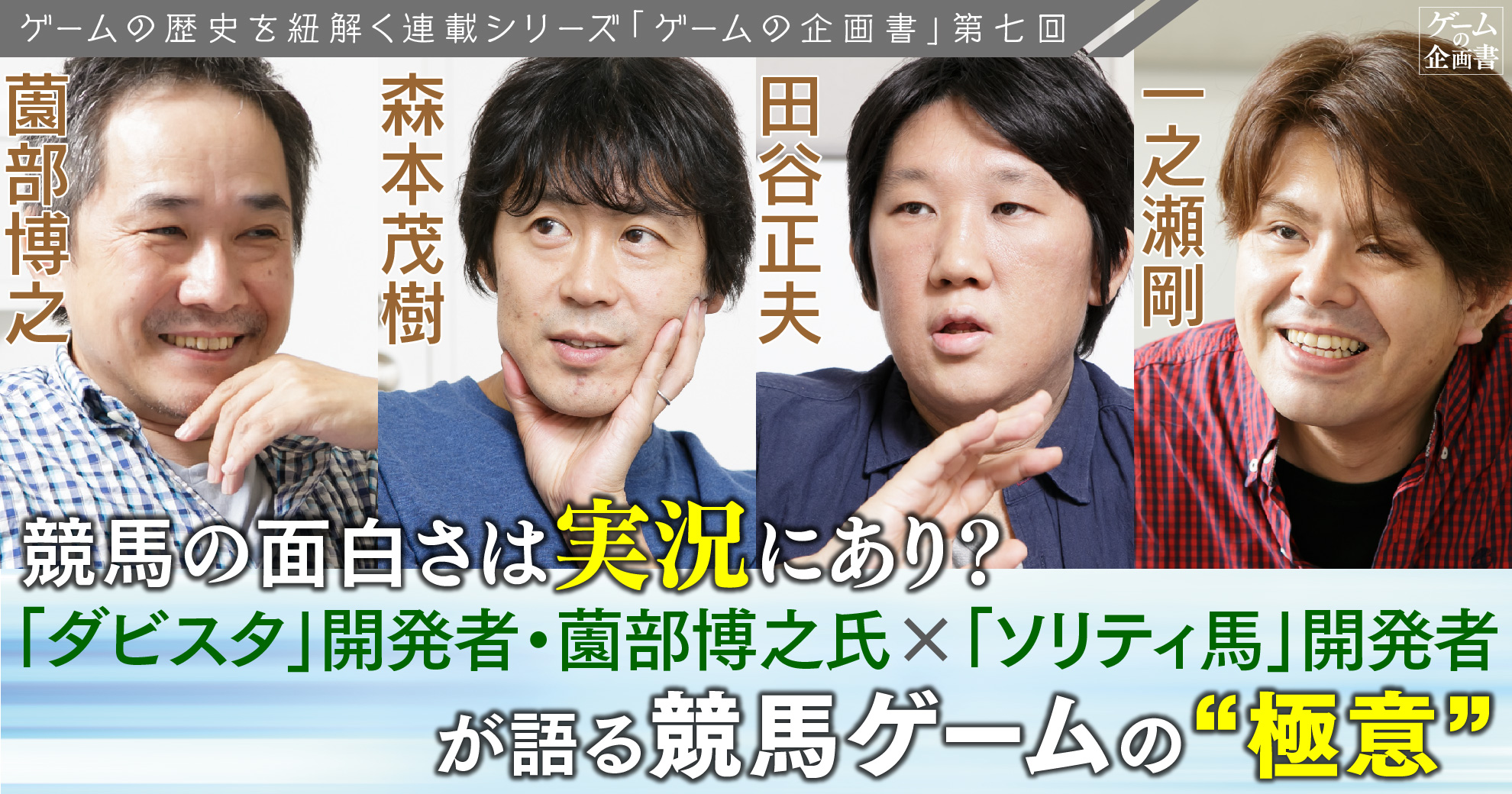

そこで今回は、薗部氏をお迎えして、『ソリティ馬』の開発者であるゲームフリークの田谷正夫氏と一之瀬剛氏、そして大の薗部ファンを自称する、『ポケモン』のバトルデザイナーとして知られる森本茂樹氏と座談会を行うことになった。

単なるゲームの枠を超えて、馬の配合について理論を標榜するような熱狂的なファンを生み出した『ダビスタ』は、いったい薗部氏のどんな発想から生まれてきたのか。そこには、コンピュータ文化の黎明期に立ち会った薗部氏に、アルゴリズムの可能性に瞠目(どうもく)させた、ある一つのゲームの存在があった。

聞き手/稲葉ほたて、TAITAI

文/稲葉ほたて

カメラマン/増田雄介

|

ゲームフリーク社員が語る『ダビスタ』との出会い

――まずは自己紹介がてら、ゲームフリークの皆さんの『ダビスタ』との出会いと競馬歴をお伺いしたいです。

田谷正夫氏(以下、田谷氏):

『ソリティ馬』でディレクターを務めている田谷です。

|

『ダビスタ』そのものとの出会いは……すいません、実は中古でした(笑)。当時、僕はプータローをしていたのでゲームソフト一本買うのも辛いくらいの時期だったんです。

そんなときに近所のゲーム屋に行ったら、なぜか300円くらいの値付けで中古の『ダビスタ』を売っていて「もうこのチャンスを逃す訳にはいかない」と思って購入しました(笑)。もちろん、競馬そのものも高学生の頃にメジロマックイーンやトウカイテイオーが盛り上がっていて、ずっと好きでした。

だから、今日は本当に感慨深いんです。僕はプログラマなのですが、そもそもプログラムをはじめたキッカケが『ダビスタ』やその周辺にあった文化なんですよ。当時、ニフティサーブ(※)というパソコン通信上で、『ダビスタ』の攻略情報やフリーツールなんかが盛り上がっていたじゃないですか。あそこで初めてプログラムに興味を持ったんですよ。

※ニフティサーブ

1987年から2006年までニフティ株式会社が運営していたパソコン通信サービス。様々なトピックごとに掲示板があり、ユーザーが雑談や議論をすることができた。

薗部博之氏(以下、薗部氏):

ああ、当時は盛り上がってましたよね。

――薗部さんはパソコンをいつ始められたのですか?

薗部氏:

僕の場合は、本格的にパソコンをはじめたのは、大学3年生のときだったんですよ。ちょうど『トロン』(1982年公開)という映画が封切りの頃で、その映画の主人公がゲームプログラマだったのを見て格好いいなと憧れたんですね。

そこで、FM-7(※)というパソコンを買ったんです。当時のパソコンは非常に高価なもので、FM-8なんて20万円くらいしたのだけど、このFM-7ならば12万8千円くらいで買えてしまう。とはいえ、高くはあったので元を取るために、その日からプログラムを書きました(笑)。一応理系の学生だったので、以前からCASIOのプログラム電卓でゲームを作ったりはしていたんですけどね。

※FM-7

富士通が発売した8ビットパソコン。FM-8の下位機種で、機能を抑えた分だけ低価格で発売された。

森本茂樹氏(以下、森本氏):

ああ、自分も電卓で作っていました。懐かしいですね。

薗部氏:

ええ。数字だけでインベーダーゲームを再現して、絵はイマジネーションで楽しんだりね。

でも、僕は当時機械系の工学部にいたのに、ソフトウェアという概念を知らなかったんですよ。当時は工学部生でも、『インベーダーゲーム』なんかがハードウェアで動いていると思っていた人は多いと思います。僕もパソコンにカセットテープを入れたら、ピーヒャララーと音が出てきたのを聞いて、「これがプログラムなのかな」と思っていましたから(笑)。

――まさに日本のホビーパソコン文化の黎明期から触れられていたんですね。一之瀬さんは、どういう経緯で『ダビスタ』に触れたのですか?

一之瀬剛氏(以下、一之瀬氏):

はい、一之瀬剛と申します。サウンドエンジニアで、『ポケモン』の音楽を作っていますが、『ソリティ馬』は田谷ともう一人で企画を立ち上げました。ゲーム内のサウンド全般も手がけています。

それで『ダビスタ』ですが、たぶん僕はこのゲームと出会わなかったら、こんなに“JRA銀行”(※)の預金額が溜まっていないです(笑)。これはもう薗部さんのおかげとしか言いようがない。もちろん、『ソリティ馬』も『ダビスタ』に大きく影響を受けたので、ぜひ今日は色々とお聞きしたいです。

※JRA銀行

JRAは日本中央競馬会のこと。馬券を買って外れれば当然お金を失うわけだが、それは失ったのではなく預けているだけで、いつかは引き出す(取り戻す)という意気込みで競馬ファンがたまに言うギャグ。ただし「でも暗証番号(当たり馬券を買うこと)が難しいんだよね」というぼやきとセットで使われることが多い。

――ちなみに、僕にリアルの競馬を布教してくれたのは、一之瀬さんです(笑)。

一之瀬氏:

僕は競馬を他人に布教するのが大好きで、『ソリティ馬』を作ったモチベーションの大きな部分にそれがありますから。

ただ、僕の場合は、競馬との出会いがそもそも『ダビスタ』と同時だったんです。実のところ、それまで僕はむしろ競馬を軽蔑していたタイプの人間だったんです。ところが、ある日ここにいる森本が「会社で馬券を買って遊ぼう」と言い出したんです。

一同:

(笑)

一之瀬氏:

それで、みんなで馬券を買って予想しながら楽しんだら……いやいや、こんなに面白いものだったのか、と!

さらに、そんな僕を見た森本が、今度は『ダビスタ3』を何も言わずに手渡すんです。まあ、最初はお墓がドンドン並んでいったのですが、競馬を深く知れば知るほど『ダビスタ』の深みにもハマってしまい、ついには自分でも競馬ゲームを作ってしまいました。

|

「『ダビスタ』より面白いゲームなんて出来っこねーだろ」

――ということで、全ての“元凶”である森本さんも自己紹介をお願い致します。

森本氏:

あの、今日はオマケで来たんですよ(笑)。

僕は「ゲームフリーク」ではずっと『ポケモン』に携わっていて、特にバトルをメインに制作してきました。ただ、いま一之瀬が言ったように競馬が昔から好きだったのですが、『ソリティ馬』のチームには入らなかったんです。

「なんでソリティアと組み合わせたの?」(薗部氏)「『ゴルフ』(※ ソリティアの一種で『ソリティ馬』に採用されている)の素早く判断する楽しさと、ソリティアの整頓欲求を満たす楽しさが競馬と合っている気がして……」(一之瀬氏)「だいぶ強引じゃない(笑)?」(薗部氏)「まあ……競馬ゲームを作りたかったんです」(一之瀬氏)

一之瀬氏:

まず社内の競馬好き仲間の田谷に声をかけたら、ソリティアと競馬を掛け合わせるアイデアの面白さををわかってくれて、意気投合できたわけですよ。それで、次に森本に会いに行ったら、いきなり「『ダビスタ』より面白い競馬ゲームなんて出来っこねーだろ」なんて言ってくるんですよ(笑)。

一同:

(笑)

森本氏:

すいません(笑)。それで「やらない」と答えちゃったのですが、まあ、結局は色々とバランス調整に口出ししたりはしています。

ただ、僕の中では薗部さんは、本当に心から尊敬するクリエイターなんですよ。

高校生の頃、やはり僕もパソコンを買ってゲームの自作をしてみたんです。そのときに作ろうとしたのが、自分はフィールドでプレイせずに監督として選手に指示を出す野球ゲームで、まさに……。

――『ベストプレープロ野球』(※)ですね。

※『ベストプレープロ野球』

1988年にアスキーから発売された野球シミュレーションゲーム。アスキー時代の薗部博之氏が制作に携わっている。当時の『ファミスタ』などのゲームが選手として野球をプレイするゲームだったのに対して、監督としてチームを運営するというゲームだった。選手をエディットする機能もあり、オリジナルの球団を作成できる。

森本氏:

でも、僕の場合は完成まで辿りつかなかったんです。ヒットエンドランはどう組みこむとか、いちいちいろいろ考えることが多くて面倒になって放置してました(笑)。

そんなある日、『ベストプレープロ野球』というゲームが登場したんです。遊んでみたら、もう僕が逆立ちしても作れないくらいによく出来ている。「ああ、俺が作る必要なんてなかったのか……」と思ったのを覚えています。

薗部さんとはゲームについての発想が似ている気がしていて、共感を覚えているんです。まあ、勝手にそういう感情を覚えているだけなので、ご迷惑かもしれないですが。

薗部氏:

いえいえ(笑)。

|

――薗部さんも、ゲームの自作はされていましたか?

薗部氏:

僕はそもそもゲームの投稿がキッカケで、アスキーに入社したんです。

さっきのパソコン購入のあと、もう学校も行かずにずっと家でプログラミングの勉強をしていたら、BASICで『ブロック崩し』が完成したんです。さっそく、そのプログラムを『テクノポリス』という雑誌に応募したら、なんと掲載されてしまって。

まあ、あの当時は応募すれば載る時代だったから、別に凄くもなんともないんですよ。ただ、やっぱり嬉しかったんですね。そこで、また挑戦したくなってしまい、エニックスのゲーム・ホビープログラムコンテスト(※)の第2回だか3回めを狙って、次作の制作を始めました。

※ゲーム・ホビープログラムコンテスト

エニックスが、1982年から開催していたコンテスト。賞金総額が300万円と異例の高額であり、話題を呼んだ。特に第1回は、後のゲーム業界で活躍する作家が何人も入賞している。中村光一氏(現・スパイク・チュンソフト会長)の『ドアドア』や、森田将棋シリーズで有名な森田和郎氏の『森田のバトルフィールド』が受賞。さらに入選作品の『ラブマッチテニス』の作者だった堀井雄二氏が、ともに初期『ドラゴンクエスト』シリーズを開発する中村光一氏と出会うキッカケにもなった。

――今となっては伝説的なゲームコンテストですよね。

薗部氏:

確か、第一回では森田さんが大賞を獲って、中村光一さんも入賞したんですよね。でもさ、僕がパソコンを買ったのは9月くらいだったんですけど、すぐにもう締切が迫ってて、とても間に合わない状況だった(笑)。

とはいえ、ゲームの方は出来てしまったわけで、まだ定期刊行する前の『LOGiN』に応募しました。『アスキー』みたいな人気のパソコン雑誌もあったけど、こういう聞いたこともない新しい雑誌のほうがすぐに載るだろうと思ったんですね。そうしたら採用されてしまって、そこからアスキーの社員になりました。

――そこから、『ベストプレープロ野球』のようなゲームが飛び出してきたわけですよね。その辺の話題も、ぜひこのあと聞かせていただければと思います。

森本氏:

ちなみに、『ダビスタ』は全国版が出る前の、一番最初の『ベスト競馬・ダービースタリオン』からプレイしています。

僕はゲームは大好きだったけど、パソコンユーザーだったのでファミコンは持っていなかったんです。『ドラクエ』もやっていなくて、たぶんプレイしたのは『ダビスタ』だけです。もちろん、パソコンゲームは大量にやっていて、『優駿』なんていう馬を育てるゲームもやっていました。そんなこともあって、『ダビスタ』は慌ててすぐに買いに行って、友人の家のファミコンでプレイしていた記憶があります。

薗部氏:

『優駿』はグラフィックが凄く綺麗でしたよね。

『ダビスタ』は最初の頃、数が少なかったのであっという間になくなっちゃいましたよね。なにせ最初は初回出荷5万本でしたから。それでも、どうにか最終的には15万本くらいになったので、全国版を作ろうという話になったんですよ。

|

アスキーではダメ社員だった?

――そろそろ『ダビスタ』の話題を伺いたいです。しばらく、アスキーに勤められていたんですよね。

薗部氏:

応募して雑誌に載ったあと、オフィスへ遊びに行ったらバイトに誘われたんです。そうしたら、ただいるだけなのにバイト代をくれるんですよ。しかも、昔の出版社だから晩ご飯を出前で取って、バイトみんなに食べさせてくれる大盤振る舞いですよ。おかげで仕事もしないのに居ついてしまって、ついには社員になってしまいました。「印税もらえないけどいいの?」と聞かれたけど、まあいいかな、と思ったものです(笑)。

――アスキーでは編集者のお仕事をされていたのですか?

薗部氏:

当時、アスキーではゲームを第二出版と呼んでいて……なんて言えばいいのかな、ゲームを“カセットテープが載った本”として売っていたんですね。でも、そういうソフト自体は学生を呼んで作るので、社員の仕事はそれを仕切る担当者です。

でも、僕はやっぱり自分でゲームを作りたかったので、自作してしまうんです。そうすると、上司から「仕事中に何を遊んでるんだ!」と怒られるんですよ。だから、家に帰って作るしかない。もう編集者として、自分で自分を使うイメージですよ。

――当時のアスキーでは、社員が手を動かしてゲームを作っていたわけではないんですか。

薗部氏:

ええ、少なくともその頃は本格的な開発は手がけていません。ただ、後にアスキーがMSX(※1)を立ち上げたときに、初期タイトルとして50本くらい作りましたけどね。バイトをかき集めて、1週間に1本くらい作ったんですよ。

でも、僕はそういうのも全然やっていない。一人でポツポツ作ってました(笑)。そもそもMSXは”ゼッパチ”(※2)ですけど、FM-7って”マルキュウ”(※3)なんですよ。だから言語からして違うわけです。僕はずっとBASICでしたから。

※1 MSX

1983年に米マイクロソフトと当時のアスキーによって提唱された8ビット・16ビットのパソコンの共通規格。

※2 ゼッパチ

ZiLOGによって開発された8ビットマイクロプロセッサ「Z80」のこと。MSXやPC-88シリーズに搭載されていた。

※3 マルキュウ

モトローラが1979年に発売した、8ビットのマイクロプロセッサ「MC6809」のこと。『ドルアーガの塔』などのアーケードゲームで数多く採用されていた。

森本氏:

では、『ベストプレープロ野球』もBASICで作られたんですか?

薗部氏:

そうですよ。まあ、パソコンのときは『ベストナインプロ野球』という名前でしたけどね。ファミコン発売時に念のため商標を調べたら取られていて、今の名前になりました(笑)。

あのゲームは転機でした。1万本くらい売れて、パソコンのゲームソフトとしては結構ヒットしてしまったんです。すると、ちょうどその時期に上司が変わって、「ファミコン化をやれ」と言われてしまったんですね。

でも、開発機がないんです。パソコンも僕は「FM-7」しか持っていなかったので、ワープロソフトの罫線だけで画面構成を作りました。それを夜中に開発機を貸してもらえるわずかな時間でプログラムして、2年くらいかけて作りました。

――あの、ちょっと不安になってきたのですが、当時のアスキーの中で薗部さんって、どういう立場だったんでしょうか……?

薗部氏:

いやあ、聞いての通り、会社員としてはひどいものですよ(笑)。

やっぱり、会社として開発する体制になっても、バイト時代のいいかげんさが抜け切れなかったんです。しかも、営業系のトップが変わって、朝の10時に出社しなきゃいけなくなったりして、「えー、昼にくればよかったのになあ」となって。

一同:

(笑)

|

薗部氏:

しかも、当時アスキーは会社がどんどん大きくなっていて、半年に一度くらい引っ越すんです。もうこりゃキツいし、やめちゃおうかなと思っちゃって。

――お話を聞いていると、どうも一人で開発していたように見えるのですが……。ファミコンですから、さすがに少数とはいえチーム開発が始まっていた時代ですよね。

薗部氏:

いやいや。要は、僕は会社で相手にされていなかったんですよ(笑)。

もう完全に一人で放って置かれていて、別に開発機だって貰えなかった。当時は「俺、いつクビになんのかな。その前に辞めようかな」みたいな気分でしたよ。

森本氏:

そんな状態だったんですか(笑)。

薗部氏:

いや、本当に結構きつかったんですよ。

しかも、適当な時代だったしね。だって、デバッグも他の人に頼めないんですから。マスターアップを業務部の人が直接席に取りに来て、「マスターできた?」「はい、これです」「じゃあ、工場持ってくね」みたいな感じですもん。

一之瀬氏:

えええ(笑)。

薗部氏:

まあ、儲かるからいろんな会社がゲーム業界に入ってきていて、出版社も手を出していたということなんですよ。ナムコさんのような業務用ゲームの開発会社以外は、どこもそんな海千山千の世界でした。だって、当時はミサワホームがゲームを出してましたからね(笑)。

森本氏:

ウチの場合は、会社を設立した時点ですでに『クインティ』を作っていたんですよ。でも、出版とゲーム制作はノウハウ面で共通することが多かったように思いますね(※)。

※ゲームフリークの出自

ゲームフリークは元々、ゲーム攻略の同人サークルから始まっており、長らく編集プロダクションの業務としても活躍していた。創業者の田尻智氏も元々は人気ゲームライターで、ゲームについて論じた『新ゲームデザイン』(エニックス)などの著作がある。

――当時は、みんな見よう見まねでゲームを作っていた時代なんですかね。

薗部氏:

本当にひどかったんだよ。勝手にゲームセンターのゲームをパクってたしね。

僕が出した『ミルキーキャット』というゲームなんて、僕の中では『ペンゴ』(※)というゲームをマネて作ったものです。だから、本当は名前を『ニャンゴ』にした方がいいと思っていたのですが、「さすがにマズイ」と会社に止められてしまいました。

※『ペンゴ』

セガが1982年にリリースした、ペンギンを操って敵を倒すアクションパズルゲーム。ちなみに、『ミルキーキャット』はネコを操ってネズミを倒すゲーム。

森本氏:

それ、言って大丈夫ですか(笑)?

薗部氏:

いやいや、さすがにオリジナリティをしっかり入れたので、大丈夫です。でも、ヒドいものは本当にヒドかった。今の人には不思議に思われるかもしれないけど、そのくらいの感覚でゲームが作られていた時代があったんですよ。

|