2005年にリリースされた『Civilization IV(シヴィライゼーション4)』(以下、『Civ4』)は、プレイヤーとAIがそれぞれ文明を選び、古代から近未来までの歴史の中で世界の覇権を取り合う名作ストラテジーゲームだ。

『Civ4』には複数の勝利条件が存在しており、そのいずれかを達成した文明が世界の覇者となる。

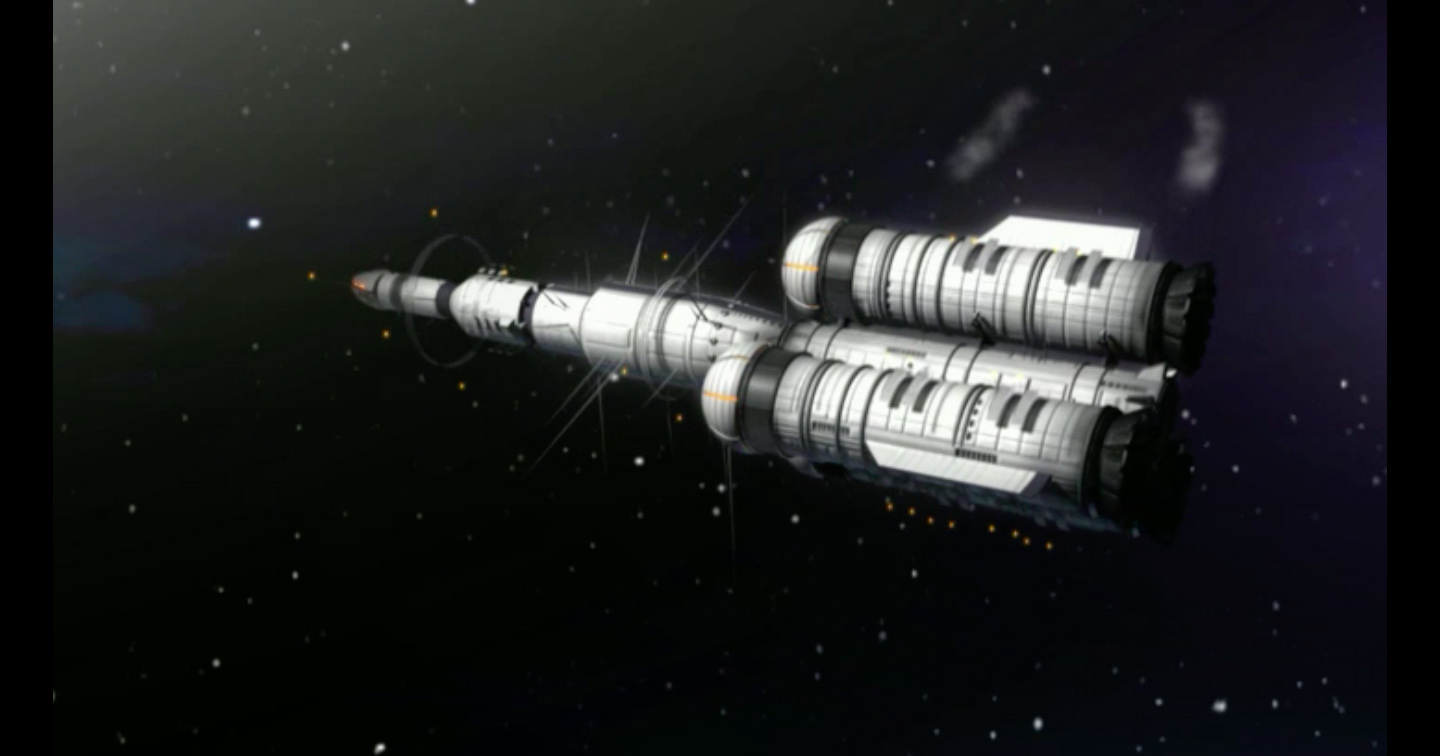

勝利条件のなかでも到達するまでに時間がかかるのが“宇宙勝利”だ。宇宙勝利は、宇宙船を製造し、さらに打ち上げシークエンスを経て、宇宙船が新天地であるアルファ・ケンタウリに到達した時点で勝利達成となる。

そんな宇宙勝利を西暦90年、実際の歴史で言えば日本の弥生時代や中国の後漢時代に達成するという世界新記録が誕生した。しかも難易度は最高難度の「天帝」【※】で、だ。

※天帝……『Civ4』の難易度は9段階あり、低難度から順に「開拓者」、「酋長」、「将軍」、「貴族」、「皇子」、「国王」、「皇帝」、「不死」、「天帝」となっている。「皇子」がノーマル難度で、「国王」以上はプレイヤーに不利な補正・敵AIに有利なボーナスがつき、「貴族」以下はその逆となる。超高難度の「天帝」ではAIボーナスが凄まじく、AIはユニットや建造物をプレイヤーの約60%のコストで生産する。

“難易度「天帝」で紀元前に宇宙船発射”を目標に掲げ、新たに世界新記録を樹立したWastinTime氏は『Civ』歴10年のベテランプレイヤー。

氏の記録は2018年3月21日に『Civ』シリーズ最大のファンサイト「CivFanatics」のフォーラムにて報告された。

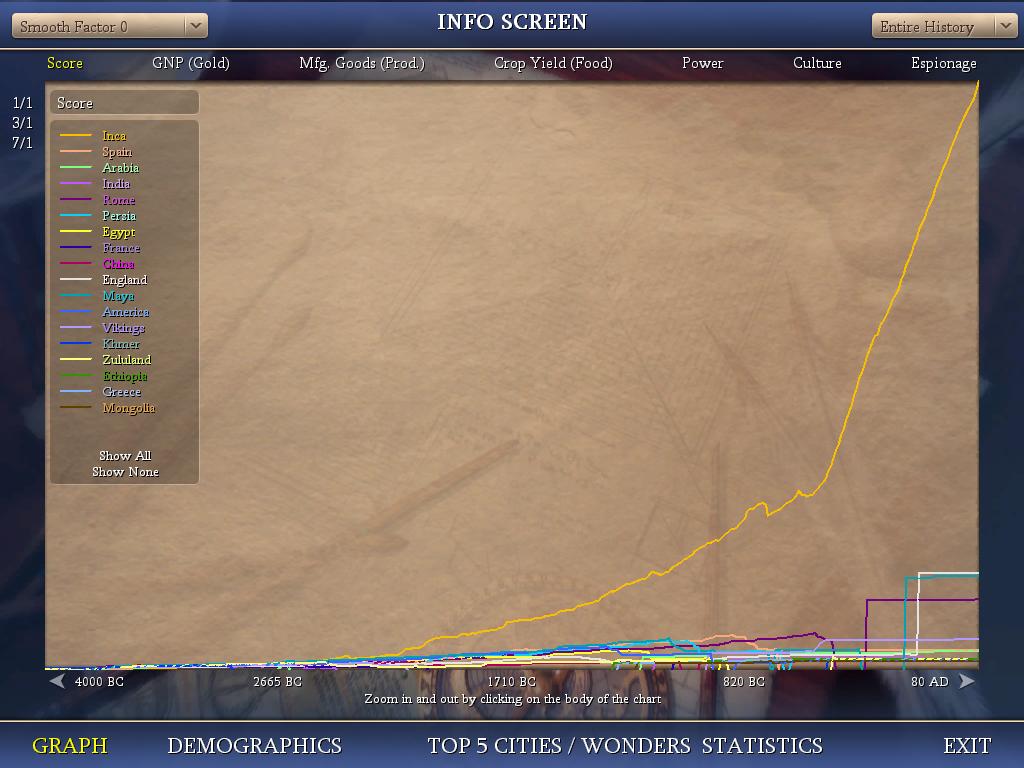

『Civ4』プレイランキングを収集している「Hall of Fame」によると、同条件下での前世界記録はSeraiel氏が達成した西暦695年での勝利。

今回のWastinTime氏の記録は、Seraiel氏の記録を605年、79ターン短縮。勝利時のスコアは約430万点、総プレイ時間は482時間にも及んでいる。

(画像は西暦90年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

『Civ4』を深く知らない方のために、簡単に「宇宙勝利」について説明しよう。「ロケット工学」や「人工衛星」など、終盤のテクノロジーを研究しなければ宇宙船のパーツは製造できない。

そのため、宇宙勝利を達成するにはゲーム中に登場するテクノロジーのほとんどを取得することが必須となる。テクノロジーを最後まで研究しなくても勝利できる「文化勝利」や「制覇勝利」とは異なり、どうしても時間のかかる条件となっている。

WastinTime氏はゲーム速度「マラソン」にて紀元前210年(329ターン)に宇宙船を発射し、西暦90年(359ターン)に宇宙勝利を達成した。

「マラソン」は最大ターン数が1500ターンともっとも遅いゲーム速度、つまり時の進むスピードがゆるやかになり宇宙勝利への研究に猶予がある速度なのだが、難易度が「天帝」であることは忘れてはならない。

一般的な戦略とされる「官僚制小屋経済」も「専門家経済」【※】も不安定となる超高難度の天帝では、敵AIの研究スピードが非常に速く、地道に生産力や商業力を高めていく方法で追いついていくのは至難の業。

下手をすれば、古代の斧兵や弓兵で都市を守っていたら、マスケット兵やライフル兵が攻めてきた……なんてこともありえる。

※「官僚制小屋経済」と「専門家経済」

「官僚制小屋経済」(画像左)は社会制度「官僚制」(首都のハンマー+50%、コイン+50%)を軸とする戦略。首都の生産量と商業収入が1.5倍になる「官僚制」の強みを活かすため、首都にのみ主な収入源である「小屋」を建て、経済をまかなう。そのかわりに他の都市には小屋を建てず、ユニットや偉人の生産に回すことで生産性をも確保する。都市の少ない小国でもかなりの商業力が得られるのが魅力だが、他国を侵略して大国化を目指す場合は旨味が薄れる。

「専門家経済」(画像右)は小屋を作らず、「専門家」を雇うことで経済をまかなう戦略。すべての政治体制を採用できるようになる「ピラミッド」を建造し、強力な社会制度「代議制」(専門家ひとりにつきビーカー+3)を採用することでテクノロジー研究を進めたり、次々と誕生する偉人を使って研究や遺産建造をブーストする。出力の立ち上がりが速く、ゲーム中盤(ルネサンス期)でハンマーが豊富になるため戦争プランに向く。その反面、コイン出力は中盤で頭打ちになるため、宇宙勝利などのロングゲームには不向き。

そんな天帝では、「スパイ経済」など高難度向きの特殊な戦略が取られるのだが、西暦90年に宇宙勝利達成の裏には同氏が開発した、通常のプレイとはまったく異なった戦術があった。

その名は「ワンダーブレッド経済(“wonder bread” economy)」、そして「ストライキ経済(“strike economy”)」。

プレイの大きな柱となったこのふたつの戦術を中心に、WastinTime氏がどのようにして紀元前から宇宙へと旅立ったのかを、「CivFanatics」のフォーラムにおける氏の長大な解説とともに追ってみよう。

文/実存

【『Civ4』未プレイの方への解説】

『Civ4』未プレイの方のために、一般的に使用されている用語を解説。経験者の方はこちらから。

※なお、WastinTime氏のゲーム設定は以下。編集部で撮影した画像も以下の設定に従っている。また画像の撮影にあたって、マップ編集機能をもつ「ワールドビルダー」を適宜利用した。

難易度:天帝(Deity)

指導者:ワイナ・カパック(金融/勤労志向)

ゲーム速度:マラソン

マップサイズ:大きい(Large)

マップタイプ:Big and Small(大陸と小島)

海面:低

敵AIの数:14人

オプション:攻撃的AI、蛮族なし

バージョン:Beyond the Sword(BtS)バージョン3.19

使用MOD:BUFFY MOD(「Hall of Fame」に登録する機能付きのUI改善MOD。ゲーム内容には影響を及ぼさない)

用語解説

・パン:食糧のこと。多ければ多いほど都市の人口が増える。人口が多いほど都市の性能は高まる。

・ハンマー:生産力のこと。ユニットや建造物の生産に必要。

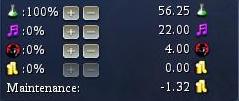

・コイン:商業力のこと。文明全体の収入源であり、得られたコインは科学・文化・諜報・富(wealth)の4種のスライダーに振り分けられる。

画像左:科学スライダーに100%振り分けた場合。

画像右:科学に50%、文化に20%、諜報に10%、富に20%振り分けた場合。

それぞれのスライダーに振り分けた分だけ、出力が増える。科学はテクノロジーの進みが速くなり、文化は文化産出力が増え、諜報は諜報ポイント量が増える。振り分けなかった分(富)はゴールドになり、貯蓄にまわされる。

・ビーカー:研究力のこと。テクノロジーにはそれぞれ研究コストが設定されており、たとえば「アルファベット」を研究するには300ビーカーが必要(通常のゲーム設定の場合)。

「ワンダーブレッド経済(“wonder bread” economy)」

「“ワンダーブレッド”経済(“wonder bread” economy)」は、「世界遺産(wonder)」(以下、遺産)と「パン=食糧(bread)」にのみ集中的にリソースを注ぎ込む戦略。

(画像は西暦90年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

ひとことで言えば、小屋は建てずパンを増やし、遺産につぎ込むハンマー量を最大化。「失敗金」(遺産換金)で得たゴールドで科学スライダーを100%維持するという方法である。

「失敗金」:遺産の生産をわざと失敗して補填のゴールドを稼ぐ

『Civ4』では「ストーンヘンジ」や「ピラミッド」などの世界遺産はひとつしか存在できない。複数のプレイヤーが同じ世界遺産を同時に生産していた場合、早いもの勝ちになる。

遺産生産レースに負けた場合、その遺産は建てられないが、生産につぎこんだ分のハンマーはゴールドとして返還される。

たとえば遺産の「ピラミッド」では、資源の「石材」を所有していれば生産ハンマーに2倍の補正(+100%生産ボーナス)がかかる。仮にピラミッドの生産に100ハンマーを入れた場合、石材ボーナスで200ハンマーが入ることになる。

そしてピラミッドの生産に失敗すると、入れた200ハンマーが200ゴールドになって返ってくるというわけだ。

こうして遺産の生産に失敗した場合に、つぎ込んだハンマー分が返ってくる金銭が、「失敗金(“fail gold”)」(国内では“遺産換金”)と呼ばれている。

ピラミッド生産レースでわざと先を越されるようにして、「失敗金」を獲得した様子。赤枠部分に注目。ピラミッドに入れた1152ハンマーが1152ゴールドに変換されているのがわかる。画像のプレイでは「石材」(+100%)と勤労志向(+50%)の生産ボーナスがかかっているので、もとのハンマー量は460ほど。

これは「富の生産」(ハンマーをそのままゴールドに変換するコマンド)よりも高効率。

「富の生産」に影響をおよぼすのは施設「溶鉱炉」のボーナス(ハンマー+25%)だけだが、遺産の生産には溶鉱炉のほかに、勤労志向(+50%)、「石材」や「大理石」などの加速資源(+100%)、社会制度「宗教の組織化」(+25%)のボーナスがさらに乗るためだ。

「富の生産」では100ハンマーは+25%で125ゴールドになるが、遺産に入れた100ハンマーは上述のボーナスがすべて加算され(25%+50%+100%+25%)最大で300ハンマーになり、「失敗金」としては300ゴールドになる計算になる。

この「失敗金」自体は昔から知られており、高難度ではしばしば見られる戦術であった。というのも、「天帝」などの高難度では敵AIの生産ボーナスが非常に高いため、プレイヤーはほとんど自力で遺産を建てることができないためだ。

「ワンダーブレッド経済」は「失敗金」にオールイン

しかし、WastinTime氏はこれを突き詰め、1ターン目から「失敗金」にオールインする戦略「ワンダーブレッド経済」を発明。

まず、いっさい「小屋」を作らない。小屋が町に成長するまでにはかなりの時間がかかるため、最速宇宙勝利を目指す上では不向きなのである。

また、小屋はパンが増えないため、人口を増やすのには向いていない。そのかわりに「畑」(パン+1)と「鉱山」(ハンマー+1)をつくり、人口と生産量の増加に特化する。

(画像は紀元前1720年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

そして、遺産に生産ボーナスのかかったハンマーをつぎこむ。都市を多めにし、どの都市でも遺産を生産。

伐採ハンマー(都市のまわりの森を伐採すると、都市への距離によって5~15ハンマーが生産に追加される)もすべて遺産につぎこむ。

(画像は紀元前1720年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

そしてどの遺産もあと1ターンで完成のところで生産をストップし、「失敗金」を稼ぐ。

これによって転がり込む大量のゴールドによって、かなりの期間(具体的には「企業」テクノロジーの獲得まで)、科学スライダーを100%に維持【※】する。

首都を発展させていく昔ながらの経済では、科学スライダーの長期間100%維持は不可能に近い。

こうしてWastinTime氏が操るインカ帝国は、領土が畑と鉱山だらけにもかかわらず、定期的に降ってくる大金を元手にして科学先進国に、という奇妙な文明となる。

科学スライダーに100%振った場合(画像左)と、文化や諜報ポイントにもスライダーを振り分けた場合(画像右)

※序盤はスライダーが100%でも黒字財政だが、文明が発展し都市や軍備の維持費が増えてくるとGPT(ターンあたりの収入)がマイナスになり、赤字財政に陥る。赤字分は貯蓄ゴールドから差し引かれるので、スライダーを調節し黒字財政を維持するのが普通の方法。高難度での通常プレイでは諸維持費も跳ね上がるため、科学スライダーは60~70%を維持できていれば良いほう。

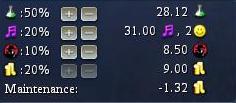

宇宙勝利を目指すうえでボトルネックとなるのはとにかく研究スピードになる。

宇宙船を建造するためには、まず「ロケット工学」のテクノロジーを取得し、国家遺産「アポロ計画」を生産する必要がある。

次いで宇宙船のパーツを製造するために、「人工衛星」、「複合材料」、「エコロジー」、「超伝導」「遺伝子工学」、「光ファイバー」、「核融合」と8つもの高コストなテクノロジーを取得しなければならない。いずれも史実の紀元前では到達しようのない技術だ。

テクノロジーツリーは横に長いため2枚に分けて表示している。赤枠で囲んだ部分が宇宙勝利に必須なテクノロジー。白線で結ばれたルートを辿って研究は進むため、実際に必要なテクノロジー数はもっと多くなる

そのためには科学スライダーを100%に維持するのが理想だが、100%ではたいていの場合は赤字財政となる。

その場合、通常の解決策は、内政に注力しコイン出力を上げるか、あるいはスライダーを下げて研究スピードを犠牲に黒字財政を保つか、の選択となる。

しかし、「ワンダーブレッド経済」ではこうした発想を逆転する。「赤字が問題にならないくらいゴールドがあればOK」と考えるのだ。

『Civ』では実際の史実とは異なる経済や歴史が生まれることが常だが、遺産を立てては崩して莫大な富を築き、さらにそれをすべて研究に注ぎ込むというのは、なんとも異常な文明である。

「ストライキ経済(“strike economy”)」

ゲーム終盤、「企業」テクノロジー取得後に新たに採られる戦略が「ストライキ経済(“strike economy”)」。

この戦略の狙いは、意図的にストライキ状態を起こすことで、財政とユニットを犠牲にして、研究スピードにオールインすることにある。

(画像は西暦90年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

所持ゴールドが底をつき、GPT(ターンあたりの収入)がマイナスになると「ストライキ」が発生する。所有する軍事ユニットや労働者ユニットが順次解体され、その数はターンごとに増えていく(1ターン:1ユニット、2ターン:2ユニット……)。

ストライキは財政破綻を起こしている状況のため、通常のプレイでは戦争が長引き泥沼化した場合などに見られる程度で、意図的にストライキを狙うことはほとんどない。

しかも科学スライダーは強制的に0%になってしまうので、通常の方法でテクノロジー研究を進めることすら不可能になってしまう。

しかし、科学スライダーが0%でも研究を進める方法がじつは存在する。専門家の科学者の雇用(ビーカー+3)と、ハンマー出力をビーカー出力に変換する「研究生産」コマンドだ。

(画像は西暦90年時点でのWastinTime氏のセーブデータより。強調:編集部)

通常のプレイでは科学者の雇用はともかく、「研究生産」はあまり効率がよくないのだが、「ストライキ経済」はこの科学者の雇用と「研究生産」を全都市で行う。

キーとなるのは「企業」【※】テクノロジー取得後に創始する、「シド寿司社」と「マイニング社」だ。

※企業……『Civ4』のシステムのひとつ。大商人を消費して企業を創始。「重役」ユニットを生産し、都市に派遣するとその都市に企業の影響力を広めることができる。プレイヤーが所有する資源に応じて、さまざまなボーナスを得られる。

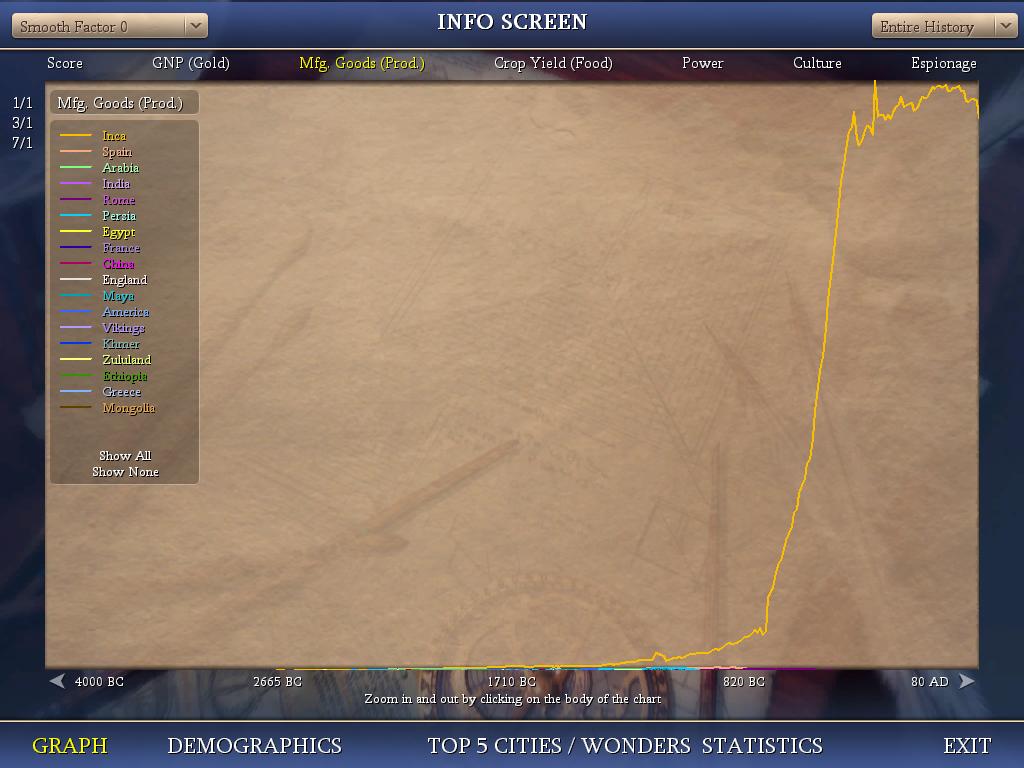

「シド寿司社」の利用資源は蟹、貝、魚、米。資源ひとつにつき、パンと文化に追加のボーナス。島の多いマップでは海産資源が豊富なため、爆発的な食糧生産を可能にする強力な企業である。

「マイニング社」も強力な企業。石炭、鉄、銅、金、銀といった鉱物資源ひとつにつきハンマーボーナスが追加。このハンマーは都市の基礎生産量(base production)に追加されるため、施設「溶鉱炉」(ハンマー+25%)などの各種ボーナスが乗算される。

「シド寿司社」はパンを、「マイニング社」はハンマーを直接増やすことができる。世界中に広め、膨大な食料ボーナス・ハンマーボーナスを獲得。

建てたばかりの人口1の都市でも、その2社があれば即戦力として活用できるほどと言えば、その強力さが伝わるだろうか。

生産量(画像左)と食糧量(画像右)のグラフ。シド寿司社とマイニング社の創業後、爆発的に伸びているのがわかる

(画像は西暦90年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

また、WastinTime氏の帝国は膨大な数の都市を抱えており、紀元前1720年(178ターン)時点で30都市、西暦90年(359ターン)時点でじつに164都市にも及ぶ。

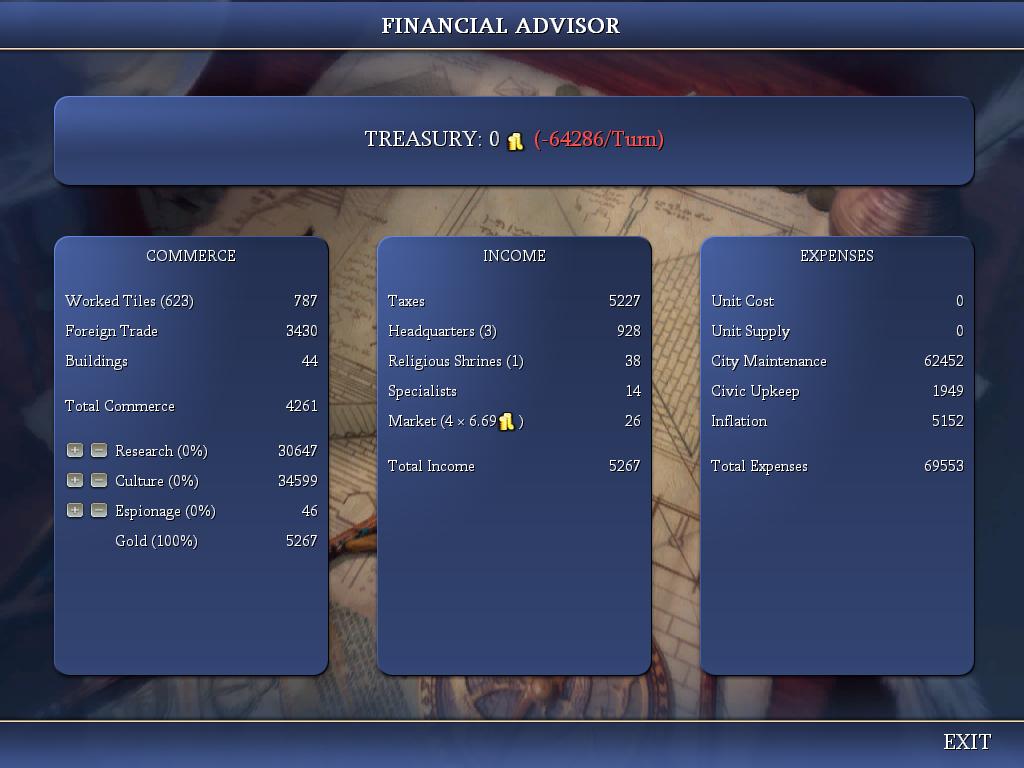

都市の数が多いほど維持費は増え、企業も都市に広めるごとに維持費がかかる。西暦90年には、都市の維持費だけで62542ゴールドの支出となっている。

(画像は西暦90年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

しかし、ターンあたりの赤字が-1でも-64286でも、ストライキ状態のペナルティには影響しない。

「ストライキ経済」はこの仕様を逆に利用して、膨れ上がる都市と企業の維持費の支払いを踏み倒し、文明の全生産力を研究に傾けるという戦略なのだ。

この戦略によって、WastinTime氏は1ターンあたり1テクノロジー取得の研究スピードを達成する。

宇宙勝利を目指す場合はどれだけ財政が悪くても、都市を守るユニットがいなくても、宇宙船を飛ばしてさえしまえば勝利できる。

財政を破綻させ、ユニットが解体されてでも自文明の全ての都市を「研究生産」にまわし、宇宙勝利に必要なテクノロジー研究にラストスパートをかけるのが「ストライキ経済」なのである。

もちろん現実では、財政は破綻し、市民も軍隊もストライキを起こしている社会状況で宇宙へと旅立つのが「勝利」とは呼べないだろう。しかし、もし紀元前に宇宙船を製造するような技術をもった超古代文明が存在していたとしたら……?

彼らは滅亡したのではなく、WastinTime氏のインカ帝国のように、宇宙へと旅立ったのかもしれない。

(画像は西暦90年時点でのWastinTime氏のセーブデータより)

さて、WastinTime氏の採った戦略が徹底的に突き詰められ、尖りに尖ったものであることがおわかりいただけただろうか。

今回紹介した「ワンダーブレッド経済」、「ストライキ経済」のほかにも、氏は「CivFanatics」のフォーラムでターンごとの状況やその都度の戦術、思考過程などを逐一丁寧に解説してくれている。

また、プレイのログやセーブデータは「Hall of Fame」の記録から確認できる。興味があればぜひ一読していただきたい。

筆者もWastinTime氏の解説を参考にチャレンジしてみたが、あえなく撃沈。『Civ4』はそれなりにやりこんだという自負があったが、WastinTime氏の戦略やその解説には目からウロコの連続だった。

続編の『Civ5』、『Civ6』も発売されているにもかかわらずプレイされ続け、発売から13年経って「天帝で紀元前に宇宙船を発射する」という偉業が成し遂げられた『Civ4』。再び「あと1ターンだけ…」を続けてしまう日々が帰ってきそうだ。