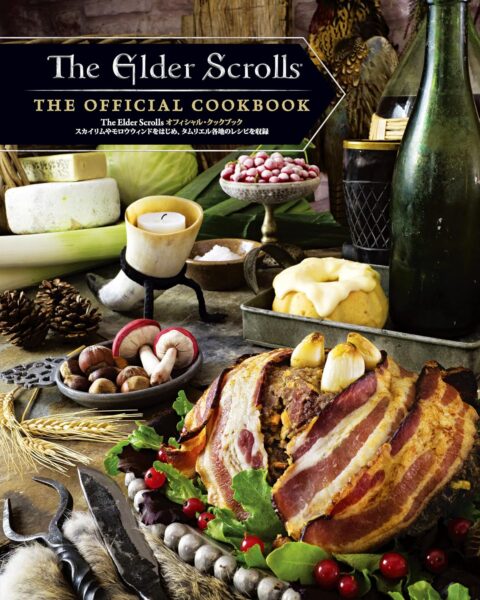

海外のゲームファンたちの間で、「メタスコア」と呼ばれる指標がある。これは、複数のゲームレビューサイトの評価点を集計して、100点満点で算出したもので、そのゲームに対するメディアの評価を反映した数値として、よく海外では参照されている。

今年に入って、このメタスコアで一つ大きな変化が起きている――それは日本産ゲームの台頭だ。

(画像はメタスコアを算出している海外サイトMetacriticより)

具体的には、『ペルソナ5』、『NieR:Automata』……そして何よりも『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』。こうした昨年から今年にかけてリリースされた新作ゲームが、海外で翻訳されて高い評価を得ているのだ。そして、この動きの中心になっているのが、現在40代後半に入って円熟期を迎えつつある、日本の「ゲームクリエイター第二世代」とでも言うべきクリエイターたちである。

電ファミニコゲーマーでは「ゲームの企画書」で、黎明期にゲーム産業を立ち上げてきた鈴木裕氏や中村光一氏ら、言わば「第一世代」のクリエイターの言葉を聞いてきた。

それに対して、彼らが産み落とした偉大な「王国」を継承し、現在の巨大な産業へと発展させてきたのが、この「第二世代」に当たる人々だ。

その彼らが長い戦いの果てに「不惑」の年齢を迎え、いち早くグローバル産業と化したゲーム業界で、いま確実に成果を生み出しつつある。それは何を意味しているのか?

そこで今回、電ファミは、この40代世代のキープレイヤーとなる人物を一堂に会させて、その考えるところを語り合ってもらうことにした。

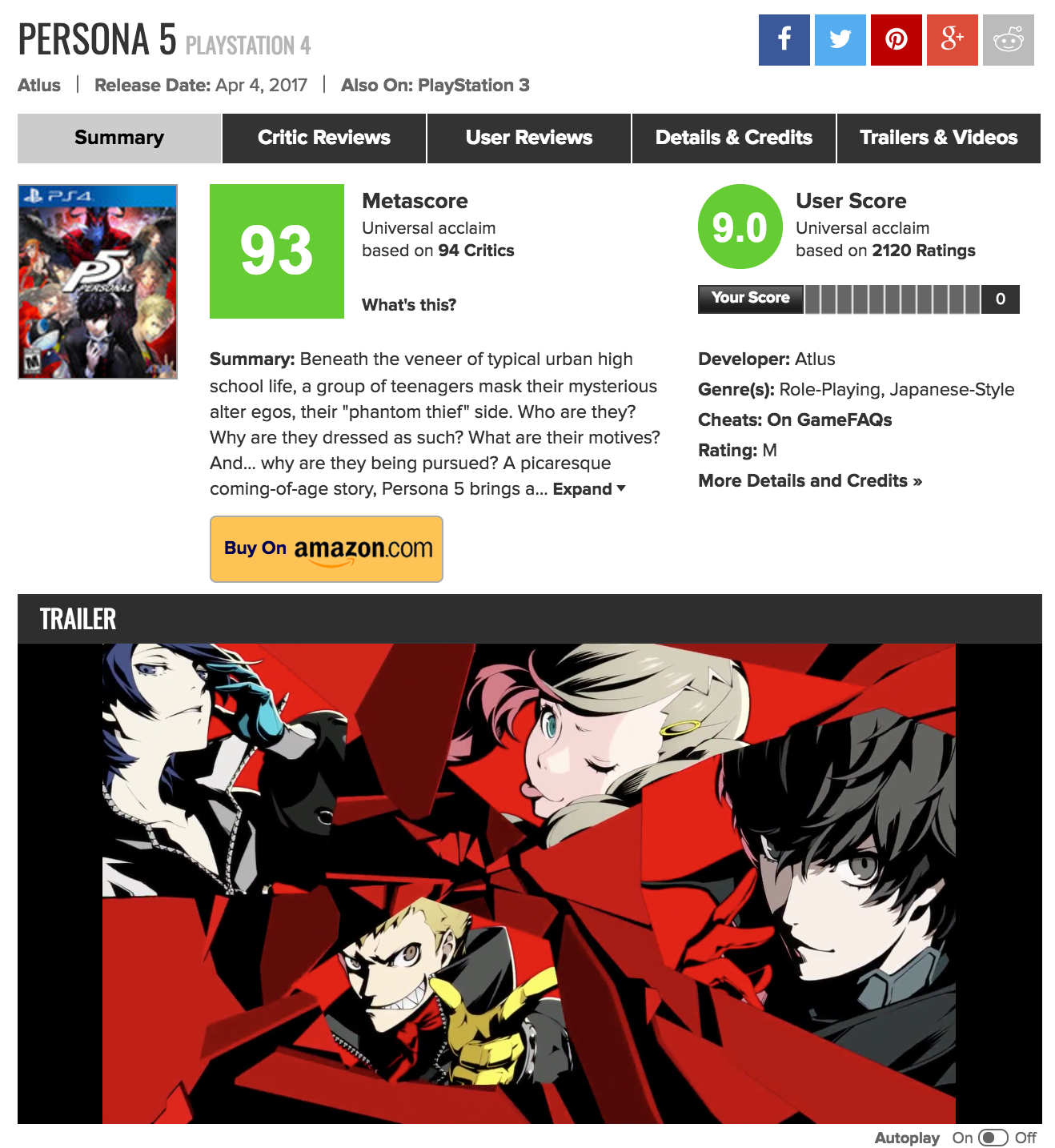

その場に集まったのは、現役のゲーマーならお馴染みの、今をときめくクリエイター達――『NieR:Automata』で話題のヨコオタロウ氏、一気に路線変更した『3』以降の「ペルソナ」シリーズを手がけてきたアトラス橋野桂氏、『SIREN』、『GRAVITY DAZE 2』などの名作ゲームを手がけてきたSIE外山圭一郎氏、そして堀井雄二の“弟子”としてドラクエの近作を手がけ、現在は『予言者育成学園 Fortune Tellers Academy』を手がけるスクウェア・エニックス藤澤仁氏、の四名だ。

だが……先に結論から言うと、そこで語られたのは、ある意味では「不惑」という言葉にはほど遠い――悩み、迷い、苦しみ、その中で自分たちの道を探していく言葉たちだった。果たして、日本のゲーム産業が直面している課題とは一体どんなものか。この産業を名実ともに率いる立場の彼らが、それにどう向き合っているのか。

「苦悩」に揺れ動く40代クリエイターの、リアルな心情を聞いた。

ゲーム業界は「変わった」のか?

――今日お集まりいただいたのは、今の国内ゲーム業界を牽引するクリエイターの四人だと思っています。おそらく現役のゲーム好きなら、名前を知っている人も多いかと。まさに今後の日本のゲーム産業の動向を担うような「業界の大物」たちですね。

ただ、それだけにこの記事は昨今のゲーム業界に疎い読者の方々にも、読んで欲しいんですね。だから、まずは皆さんがどういう立場の世代なのかを、ゲームを知らない読者に伝えたいんです。

そこで、まず話を振ると、長くゲーム業界を見てきた皆さんが、自分が若い頃と比較して、ゲーム業界はどう変わったと感じますか?

藤澤仁氏(以下、藤澤氏):

自分らが学生だった頃のゲーム業界って、とても遠い「憧れの場所」でしたよね。

ヨコオタロウ氏(以下、ヨコオ氏):

でも、今は学歴も高いし、特にスクエニさん【※】で思うのは「美男美女が多いな」ってことです。ムサい人とか全然いないと思います。昔はもう……汚い男たちが……。

※スクウェア・エニックス

日本のゲーム会社大手のひとつで、「ドラゴンクエスト」シリーズや「ファイナルファンタジー」シリーズをはじめとして、数多くのビッグタイトルを手がける。2003年に業界大手であった「スクウェア」と「エニックス」の二社の合併により誕生した。

藤澤氏:

それは、スクエニの隅っこの方を見てないだけですよ(笑)。ただ、確かにある程度、ちゃんとした人が入社してくるようになったのは事実ですね。

橋野桂氏(以下、橋野氏):

というか、学歴が高くないと入れない業界になっている気がしますよ。会社は「そんなことはない」と言うのですが、結局、新卒で入ってくるのは聞いたことのある大学名の子たちばかりです。

――お、いきなり切り込みますね(笑)。それは、高学歴の採用が必要な業界になったということですか?

橋野氏:

さすがに意図的なものではないと思いますが、採用の仕方が影響しているとは思います。そもそも僕らの時代は、僕みたいなプログラムもかけない、訳わかんない人間でも「面白そうじゃん!」のノリで、スッと入れてくれたんです。でも、僕たちがそういうやり方で人を採用してきたのかと言えば――違うでしょう。実は、僕たちは自分たちが仕事をしやすい「いい子ちゃん」ばかり入れてきちゃったという気がする。

外山圭一郎氏(以下、外山氏):

でも僕なんかは、一次面接で通した人の多くが、最終選考まで残らないんですよね……。

――読者に説明すると……この世代は黎明期のカオスの中で業界を発展させた第一世代【※】の、後にやってきた世代ではあったんです。ところが、ゲーム開発が大規模化して、専門職の分業体制が今ほど進行していく前に滑り込めた世代でもあるんですよね。

※第一世代

パソコン(マイコン)の登場に心を躍らせ業界入りし、おおむねファミコンやスーパーファミコンの最盛期に一線で活躍していた1950年代~1960年代生まれのクリエーター(むろんその後も活躍している)。後述されるレジェンド世代と重なる部分も多く、2Dゲームがその作品の中心となる。今回登場いただいたクリエーター諸氏は、このレジェンド/第一世代による80年代~90年代前半の作品の洗礼を受け、いわゆるバブル崩壊前後に就職期を迎えている世代。

外山氏:

僕らの世代はよく「今の新卒の社員って、メチャクチャよく出来るよね。もう今なら俺らは絶対、この業界に入れないよね」って話しています。今の世代は、本当に優秀ですよ。

ヨコオ氏:

そう思います。プラチナゲームズ【※1】で『NieR:Automata(以下、『ニーア』)』【※2】を開発したのは、20代~30代前半の若い子たちでした。正直なところ、僕は彼らがどうやってCG技術などを使っているのかさえ分からなかった。とても優秀ですよ。

ただ、なんというか……全体として「ああ、賢いんだな」という印象はあります。業界が拡大したときに「いい子ちゃんで職場を満たしたい」と思って、「官僚的」な採用をしちゃったのはあると思います。そして、その結果――日本のコンシューマー業界は色々な意味で変化しつつあるんじゃないでしょうか。

※1 プラチナゲームズ

プラチナゲームズ株式会社。2006年に設立された日本のゲームメーカー。『NieR:Automata』(スクウェア・エニックス・2017)の他に、『ベヨネッタ』(セガ・2009)、『VANQUISH』(セガ・2010)などが代表作としてあげられる。

※2 NieR:Automata

2017年にスクウェア・エニックスから発売されたアクションRPG。共に2010年発売の『NieR Replicant』と『NieR Gestalt』の後継作品に当たる。異星人により地球が侵略され人類が月へと追いやられた世界で、プレイヤーは人類が創り出したアンドロイドとなり、地球の奪還を目指す。ヨコオタロウ氏がディレクターとシナリオを手がけた。

――な、なるほど……。

橋野氏:

官僚的ですね。なにせ今のゲーム会社は、上場してちゃんとした会社になった、大企業ですから。

ただ最近、有名なソーシャルゲームのディレクターさんと会うんです。年齢的には30~33歳で、僕らより一世代どころか、二世代は若い人たちです。彼らはコンシューマーゲームで育って、それが大好きだったのだけど、就職口ではゲーム会社には行かなかった人たちなんです。

そんな彼らと話してみると……実にアウトローな連中が多いんですよ(笑)。“賢い人間”ばかりになった今のコンシューマーゲームの会社と違って、スマホゲームの方には「お前! 大丈夫か!?」とツッコみたくなるような、もう反骨精神の塊のようなアブない連中がいたりする。そして、そういう連中こそが、今まさにスマホ上で「何百万ダウンロード」という売上を誇るようなゲームたちを開発しているんです。

藤澤氏:

一口にゲーム業界と言っても、今は若い世代がスマホで大勢活躍していて、彼らは僕たちの知れないところで、新しい道を開拓してきた人たちだと思いますね。

先輩に唾吐いて生きてきた!?

――そうなると、逆に聞きたいのは「皆さんの若い頃はどうだったんですか?」ということですね。

ヨコオ氏:

まあ、僕らの世代でディレクターとして生き残ってるような人たちって、もう第一世代の先輩たちに唾吐くような生き方をしてきたんです。

一同:

(苦笑)

――じゃあ、何か先輩たちに教わったりとかは……。

一同:

(苦笑ぎみに沈黙が流れる)

|

ヨコオ氏:

学んだこと……思いつかない。無いはずは無いので、これは自分の非人間性のようなものを感じますね。みんな沈黙しているので、そういう人間しかディレクターになれないという結論が……(笑)。

橋野氏:

でも実際、「俺ならもっと面白く作れる!」という“反骨心”はあったけども……教わったことなんてあったのかな。

――ないんですか(笑)。

外山氏:

まあ、いま沈黙しながら思い出してましたけど、僕もディレクター職については直接的に「ああしろ」なんて教わったことはないです。そりゃ、「心の師匠」とかはいますけどね(笑)。

橋野氏:

強いて言えば、先輩方に「無茶ぶり」をいただけた、という感じがします。

やっぱり、僕もアトラス【※1】で「教えてもらう」なんて体験をしたことはないですね。そもそも僕なんて、入社時点で絵も描けなければ、テキストも書けなくて、パソコンの電源さえどこにあるか分かりませんでした(笑)。その状態で入社して、まず先輩にMS-DOS【※2】を使えと言われて「電源はどこですか?」と聞くことから始まってます。

そんな若者に当時のアトラスは、いきなりRPGのバトルを作らせたんです。で、次は「仲間たちをAIで動かしたいから組んでこい」ですよ。それを徹夜でこなしてたら、「じゃあ、次はリーダーをやれ」みたいな。当時は、そういう世界でした。

※1 アトラス

株式会社アトラス。ゲームの企画や開発を手がけるゲームメーカー。セガサミーグループの企業であり、セガゲームスの100%子会社。「ペルソナ」シリーズ、「真・女神転生」シリーズなどをはじめとして、数々のヒット作を送り出している。

※2 MS-DOS

Microsoft社によって開発・販売されていたPC用オペレーティングシステム(OS)。1981年ごろより販売され、多くのPCメーカーが同規格を採用したことにより、世界的に広く普及した。1995年に「Windows 95」が発売されるまで頻繁にバージョンアップが加えられ、全世界で累計1億本が出荷されたという。

――ああ、40代の皆さんがまだ若かった頃、本当に日本のゲーム業界は今で言うところの、勢いのある若者が集うITベンチャーみたいな働き方の世界だったんですね。

外山氏:

そうですよ。そもそも誰もやったことのない仕事だらけで、「自分でなんとかするわ」でやってくしかなかった。

ただ、当時はバッターボックスに立って空振りしても、せいぜい数千万円の赤字で済んだんです。ここが難しいところで、今や開発費は億単位以上です。億レベルの赤字を許容してバッターボックスに立たせるのは、だいぶ勇気がいる行為ですよ。

橋野氏:

ウチも、もう若い人に、かつてのようになかなか無茶ぶれない構造になっています。

藤澤氏:

本当は、無理やりでも無茶ぶってやらないといけないんですよね。

3Dゲーム登場の混乱に乗じて「台頭」

ヨコオ氏:

それと、僕らの世代は「地殻変動」が、業界に起きていたんです。3DCG【※】の登場ですね。

※3DCG

3次元の物体を表現するコンピューター・グラフィックスのこと。コンピュータの演算によって、奥行きを感じられるような立体感のある画像をつくる技術。

――2Dから3Dに変わる90年代半ばのタイミングで、ゲーム業界に若者たちの「下克上」があった。これは水口哲也さん【※】などの世代のクリエイターの方々からも、聞く話ですね。

水口哲也のハチャメチャ人生が『Rez』で人類を進化(?)させるまで。「制約が創造を生む」なんて、もう言い訳しない【ゲームの企画書:水口哲也氏】

※水口哲也

1965年生まれのゲームクリエイター。音楽や映像を共感覚的に融合させる作風を持ち味としている。代表作に『セガラリー』、『スペースチャンネル5』、『Rez』、『ルミネス』、『Child of eden』など。2016年にPS VR向けソフト『Rez Infinite』をリリースした。

実際、当時のゲームは『バイオハザード』が典型ですが、ほとんど会社に相手にされない中で若手スタッフで開発した……みたいな伝説をよく聞くんです。

ヨコオ氏:

まさに僕は、学生時代に3DCGをやっていたんです。

|

当時のナムコはちょうど『スターブレード』【※】が出た頃で、先んじてアーケードゲームが3Dに切り替わるタイミングでした。そういう中で、それを学生時代に学んでいた僕は、切り替わりの世代の頭として入社したんです。

もう、社内の2D世代とのゴタゴタ感は凄かったですね。開発のありとあらゆるレイヤーで、これまでの年長世代の経験が通じなくなるし、そもそも感性からして違い始めていた。シャッフルが起きていたんだと思います。

※スターブレード

ナムコ(当時)が1991年にリリースしたアーケード用シューティングゲーム。自動進行する自機に乗り込み、ポリゴンで描かれた壮大な宇宙戦闘に臨む。

外山氏:

僕はコナミへの入社がヨコオさんと一年ズレていて、「地殻変動」の最後の年でした。当時は社内にネットワークもなくて、社内専用の98ツールを使ってメガドラ【※1】の海外向けタイトルを作って、フロッピーを手渡しする……とか、そんな感じです。

ところが、僕が入社した一年目に、PlayStationとセガサターン【※2】が発売されてしまった。その節目で、全社的に一気に次世代に向けて新しくラインを振り直していったんですね。

※1 メガドラ

メガドライブ(MEGA DRIVE)のこと。1988年にセガ・エンタープライゼス(当時)より発売された16ビットの家庭用ゲーム機。翌年以降にはヨーロッパや南米でも販売開始され、世界での累計売上台数は3000万台を超えているとされる。

※2 セガサターン

セガ・エンタープライゼス(当時)から1994年に発売された家庭用ゲーム機。同年に発売されたPlayStationや1996年発売のNINTENDO64などと共に、一時代を築いた。

――大胆ですね。でも、別に最近でもゲーム会社が、スマホゲームの登場でラインを新しく作り直してますから、そういうものかもしれないですね。

外山氏:

もう衝撃の光景でしたけどね。そうして3年目にディレクターになって『サイレントヒル』【※】を作った経緯は、このサイトで以前に話しました。ただ、実は『サイレントヒル』のチームって、癖が強い若手を寄せ集めたような、ちょっと特殊なチームだったんですね。

ホラゲにゲームデザインの常識は通用しない!? Jホラーゲームの第一人者『零』×『SIREN』開発者が語り合うホラーの摩訶不思議(柴田誠×外山圭一郎)【ゲームの企画書第八回】

※サイレントヒル

1999年にコナミ(当時)から発売されたホラーゲームのこと。アメリカの北東部にある架空の田舎の観光地「サイレントヒル」が舞台のホラーアドベンチャー。現在に至るまで続編や関連タイトルが多数発売されており、シリーズ全世界累計販売本数は2013年時点で840万本を記録している。

橋野氏:

僕もそんな感じです。僕の入社時、アトラスは経営危機で大リストラをしている最中でしたから、いきなり上の先輩たちが会社から消えていく凄い状態です。まあ、さすがに「新卒はリストラ対象ではない」と言われましたけど。

そんな中で28歳まで4年ほどスタッフをやって、5年目に初ディレクターになったのですが、ハッキリ言って社内の「愚連隊」みたいなチームでした。色んなチームの使いづらい連中が集められて、ちょっと言い方は悪いけど「島流し」のように作られたチームです。「窓際」ですらなくて、「外際」みたいな……(笑)。

|

でも、そんな連中なので、自分たちの置かれた立場なんて分かってない。むしろ「チャンスだ!」と思って仕事をしました。いま思えば、ずいぶんと危険な初ディレクターだったと思います。

――なるほど(笑)。でも、人間が巨大なチャンスを掴む瞬間って、そういうときでもあるんですよね。

ヨコオ氏:

ちなみに、僕は結局、ナムコでやりたいことが出来ないのに嫌気が差してやめました。そうして次にソニー・コンピュータエンタテインメント(現SIE)に行ったら、今度は上の人間とそりが合わずに退社ですよ。

それでふらふらしていたら、スクエニと僕の知り合いが仕事をするとき、アートディレクターとして呼ばれたんです。だから、僕は皆さんのように3Dで起きた革命のどさくさに上手く乗れてもいない。根無し草のようにふらふらしていたら、拾われたというだけです。

(画像はドラッグ オン ドラグーン公式サイトより)

だから年齢の問題はともかく、橋野さんや外山さんに比べて一回り遅れている気持ちが、どうしても僕の中にはあります。若い頃に芽が出なくて、やっと32歳のときに『ドラッグオンドラグーン』でディレクターでしたから。

――まあ、今のコンシューマーゲーム業界だと、もはや32歳で大型タイトルのディレクターなんて、若くしてチャンスを掴んだ「超エリート」だと思いますけどね……。

外山氏:

そういう意味では、今のゲーム業界の若手って、自分の頃のように「老害だ!」と、上の世代にイラついている感じがなくて、本当にフレンドリーに接してくれるんですよね。

いや、すごくありがたいんだけど……。

ヨコオ氏:

いや、僕らが若かった頃に「このクソが!」と思っていた上の人たちが、自分を「老害」だと認識していたと思いますか(笑)? 若い人たちが何を考えているかなんて、僕らにはわからない気がします。

それに、今の若い人たちの社交性は向上していて、本当に凄いんですよ。彼らが「賢く」複雑なことに日々対処しているから、快適に僕らが暮らせているだけです。

僕は若い頃、自分が好きなことが出来ないストレスが辛かったのに、今は自分が好きなことをやれている――これって、もう自分が未来ある若者の前に立ちはだかる「老害」でしかない証だと自覚しています。あとはどうやって消えていくかしか考えてないですよ。

まあ、すぐ仕事を辞めると食えないので、それが本当に悩みなんですけど。

藤澤氏:

なるほど(笑)。

僕は最初の6年間は、堀井さん【※1】から与えられた課題に週一回、成果物を出しては、みんなで集まって意見を出し合って……の繰り返しでした。週刊連載の漫画家に近いノリだったかもしれません。その前はメーカーでSEをやっていたのですが、堀井さんのアシスタントに採用されてからは、普通の会社員がやるような業務は全くなくて、「ドラゴンクエスト」のシナリオ制作にひたすら専念していました。

|

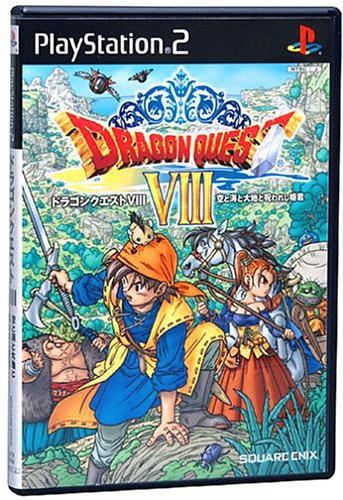

ディレクターになったのも、この中では一番遅くて、34歳です。それも「ドラゴンクエスト」の開発が大規模化・複雑化していく中で、自分の仕事内容がディレクターとほぼイコールになってしまったので、『ドラゴンクエストVIII』【※2】の開発終了後に「ディレクター」と名付けられた、みたいな感じでした。

(画像はAmazonより)

※1 堀井雄二

1954年生まれ。「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親で知られる日本のゲームデザイナー。学生時代からフリーライターとして活動し、その後、アニメカルチャー誌「OUT」の読者コーナーなどを担当。『ポートピア連続殺人事件』などを手がけるかたわら、「週刊少年ジャンプ」のゲーム紹介ページを担い、その後も「ドラゴンクエスト」シリーズ、「いただきストリート」シリーズなどゲームデザイナー業を中心として活躍。

レジェンド世代はムチャクチャだった!?

――下の世代と皆さんの世代の違いは聞けたので、今度は多くのユーザーが名前を知っている、「FF」の坂口博信さん【※1】や「バーチャファイター」の鈴木裕さん【※2】のような、上の「レジェンド世代」との違いを聞いてみたいです。

(画像はSQUARE ENIX公式サイトより)

※2 鈴木裕

1958年生まれ。日本のゲームクリエイター。セガ(当時)に入社後、アーケード向けタイトルのディレクターとして『ハングオン』や『スペースハリアー』等のヒット作を多数輩出。その後、初の本格的な3D対戦型格闘ゲーム『バーチャファイター』を手がけ、社会現象を巻き起こす。1999年にはドリームキャスト専用ソフトとして、超大作『シェンムー』を開発し、3Dオープンワールドゲームの先駆けとして、多くのゲームクリエイターに影響を与えた。

外山氏:

かなり傾向が違いますね。

僕らが憧れて、この業界に入ったようなレジェンド世代の方々は、もう皆さん一人一人が「王国」を持っているイメージですね。そして、横の繋がりもあまりない。その一方で皆さん、凄く繊細な人が多くて、僕らみたいな「どうも~」というノリではない。ホラーの周辺でいうと、『バイオハザード』の三上真司さん【※】なんかは、明るく気さくに接してくれる反面、凄くシャイな一面もあわせ持つ方です。

(画像はAmazonより)

それに対して、僕らの世代になると、もっと会社員らしくて、横の繋がりもある……よね(笑)?

ヨコオ氏:

とりあえず上の世代は、凄い自信がありますよね。僕なんて劣等感でいっぱいですが、彼らは迷わずに断言していく。ネガティブな部分を、彼らが表に出していないだけかもしれませんが……。

橋野氏:

彼らの言葉は、揺るぎないんです。何かと何かを調整して……みたいな発想をしない。

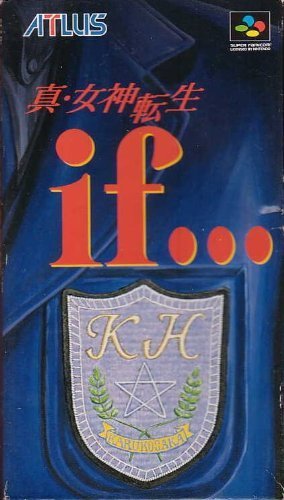

ただ、先ほどのお話について言うと、僕はオリジナルタイトルをやられている皆さんのような、上の世代に抱く「ライバル心」は弱いです。

(画像はAmazonより)

もう「女神転生」シリーズの岡田さんはアトラスを退職されていて、だからこそ先輩たちの残した思想や、自分が若い頃に叱られたことを思い返しながら、自分がそこに適う人間であるかを日々顧みています。そういう意味では、やっぱり先輩に教わっているんだと思います。

ちなみに、レジェンド中のレジェンドとやってらっしゃる藤澤さんは……。

藤澤氏:

この流れで言うのもアレですが、ウチの大将は「立派な人」でしたよ(笑)。

ヨコオ氏:

堀井さんは何度かお会いしましたけど、ちょっと「別格」でしょう。

レジェンド中のレジェンドで、究極的に成長すると、こんなにまろやかに優しい人間が生まれるのか、という。まるで、フリーザの最終形態は意外にも……みたいな(笑)。

藤澤氏:

しかも年々、人当たりが良くなってる気がしますね(笑)。

僕が一緒に仕事を始めた頃の堀井さんは、今の僕たちよりも若かったんです。それからずっと見てますが、基本的に優しい人でした。モノをつくる中でのこだわりで、ぶつかり合ったりは散々しましたけど。

(画像はドラゴンクエスト誕生30周年記念ポータルサイトより)

『ゼルダ』の青沼さんとの対談の時にも話しましたが、僕はあまり堀井さんを「超えてやろう」みたいな意識はなかったんですよね。それでも若いウチは、「自分にも堀井さんに勝ってる部分はあるはずだ」みたいに思ってた時期もあったかもしれないです。でも、トータルで見れば、やっぱり勝ててない。今はもう離れてしまったので、そういうことは考えないですけども。

(画像は任天堂公式サイトより)

団塊ジュニアという“恵まれた”世代

――なるほど。では、読者への紹介の最後に、この45歳前後の世代が自分たちの強みをどう捉えて、開発に活かしてきたのかも聞いてみたいです。他のジャンルでも、40代のクリエイターは円熟期にいるはずで、きっと彼らとの同時代性もあると思います。

外山氏:

世代的な強みで言えば、やはり「団塊ジュニア」【※】だったのは、大きいと思いますね。

(画像はそれぞれAmazonより)

そもそも日本の人口比の中で有数のボリュームゾーンですし、当時はまだ色んなエンタメビジネスが完成していなくて、玉石混合があふれかえっていました。思春期の感性が豊かな時期に、自分たちが「これだよ!」と思えるモノたちを発見しながら、一緒に成長してきた感覚を持っています。今でも僕は、どこか当時の自分に向けて作っている感覚がありますね。

藤澤氏:

わかる気がします。僕たちは「ドラクエで育って、ドラクエの開発に関われる」みたいな境遇を得られた、稀な世代でしたね。

|

もう一つ言うと、僕たちはコンピュータとともに成長した世代でした。自分らの親父の「団塊の世代」がテレビと一緒に成長したからテレビが大好きなように、僕らはコンピュータと一緒に成長した、兄弟みたいな世代だったように思います。

外山氏:

もう「身体の一部」みたいな感じです。俺たちは一緒に生まれて一緒に死ぬしかないんだ……くらいの落語心中のような思い入れの強さがあります。他にも儲かる仕事はあるかもしれないけど、俺の人生の出会いはここにあるから、これをやるしかない、みたいな感じです。

ヨコオ氏:

「地下アイドルを育てた」ような気持ちと言えば、若い人に分かるんじゃないでしょうか(笑)。あの至らなさも、当時はなかなか良くて……みたいな。でも、それが強みかと言われると違う気はします。まあ、僕は自分の強みなんて分からなくて、それが分かればもっと自信満々でやってますよ。

|

ただ――正直なところ、僕は自分に「危機感」があるんです。

僕のやってきたことって、結局は「FF」や「ドラクエ」のような既に確立したものに対して、逆方向に走ってきただけなんです。それこそ、場面場面で唐突にシューティングゲームになったりして、みんなに「やれやれ、お前は仕方ないな」と許してもらう……みたいな。そうしてピエロのように踊り続けられるのは、自分の強みであるとも同時に、明らかにそこに安住してもいるんですね。

――そんなふうに自分を客観視されているのですね。実際、この世代の大きな特徴は、第一世代が「ゲームとはこういうものだ」という文脈を確立した後に、どう振る舞っていくかを良くも悪くも考えなければいけなかったことだと思います。

ヨコオ氏:

僕らの世代は面白かったモノの組み合わせで作っているところはあると思います。ただ、その一方で、自分の目の前で、『DARK SOULS』(以下、『ダークソウル』)【※1】が「死にゲー」という新しいジャンルを切り拓いたり、オープンワールド【※2 】のような新しい形式のゲームが生み出されたりもしている。

(画像はAmazonより)

それを自分も出来ないのだろうかと、やっぱり夢見てもしまうんです。でも、どうすれば、そんなゲームを自分が生み出せる日が来るのか、わからない。新しいジャンルを生み出せないまま、ここまでやってきた自分の行き先はどこなのか――そういう危機感を今、覚えています。

※2 オープンワールドゲーム

広大な世界を用意し、その中をプレイヤーが自在に探索して攻略するコンセプトのゲーム。「Grand Theft Auto」シリーズなどが代表例。AAAタイトルと呼ばれる、世界で何千万本の売り上げを叩き出す海外タイトルの多くが採用している。

――率直な話をありがとうございます。そろそろ昨今のゲーム業界に疎い読者にも、40代も半ばに差しかかった、日本のゲーム産業を牽引するクリエイターたちが、どんな風な立場に置かれているのかが見えたと思います。

それでは、そろそろ本題に入っていきたいと思うんです。まず最初に話したいのは、日本のコンシューマーゲーム業界が海外市場の中で……「復調」の兆しが見えている件について、です。