「人類がスターチャイルドに進化してしまった」

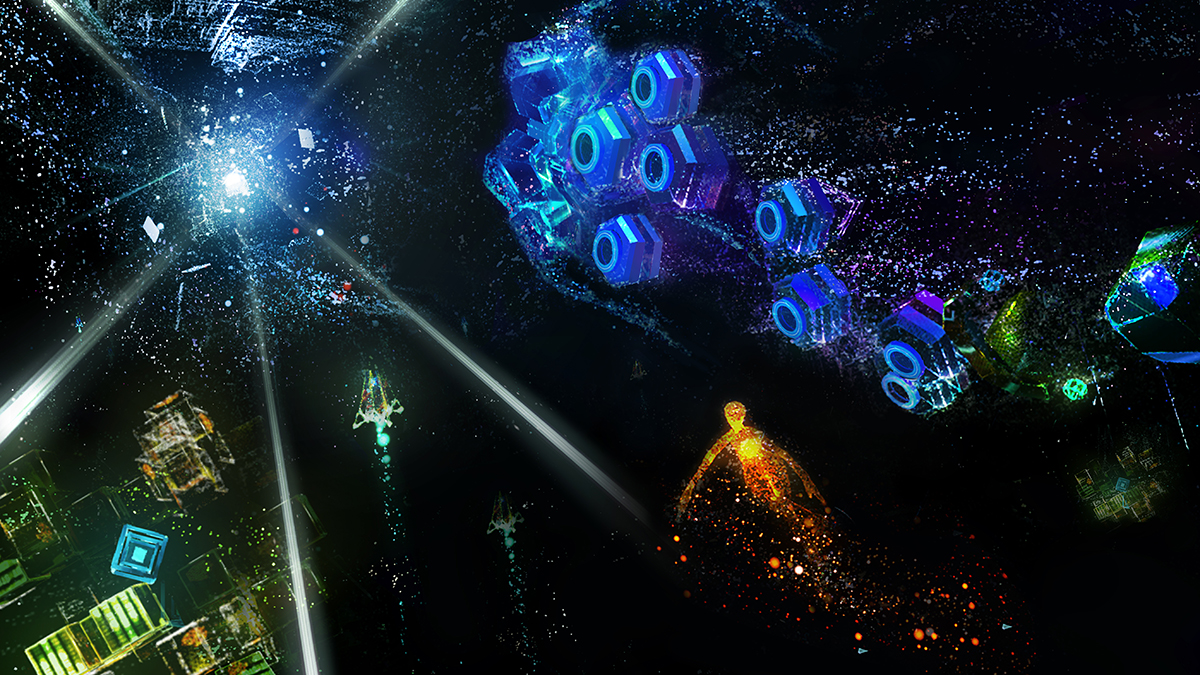

深夜の電ファミニコゲーマー編集部の社内チャットに、そんな“どうかしている”書き込みが行われたのは、2016年末のPS VR発売直後の、とある夜のことだった。本記事は、いわばそんな編集部の異様な興奮のまま昨年末に勢いで行われた、VRコンテンツ『Rez Infinite』についての7時間にわたる「狂気の」インタビュー現場の記事化である――。

|

とはいえ、この収録が行われた夜から、既に半年近く。

大変に恐縮ながら原稿の仕上がりが遅れてしまっている間に、VRを巡る状況は随分と変わってしまった。「VR体験を家庭にもたらす」として登場したPS VRは、今も世界的に品薄状態が続いている。現在もほとんどの人は家庭でVR体験が出来ないままだ。その状況で、このインタビューのテンションが、どう読者の目に映るかはやや不安でもある。

だが、その間にも『Rez Infinite』は数少ないPS VR体験者の間で、今も熱狂的なファンを生み出し続けている。あたかも「未来のコンテンツ」を幻視させる“オーパーツ”であるかのように――。その後、この作品は北米のゲームアワード「The Game Awards 2016」で「Best VR Game」を受賞。世界的にも高い評価を得るに至った。

本記事では、そんな『Rez Infinite』の開発者である水口哲也氏の人生に徹底的に迫る。それは本作が、氏がクリエイター人生を通じて追い求めてきた「ビジョン」の具現化だからに他ならない。

なにしろセガの入社面接でゲーム業界をろくに知らないまま、面接官にVRの可能性を説くことから始まったという氏のクリエイター人生は実にハチャメチャ。慶応大学の特任教授で「現代アート」方面で評価されてる“小難しそうな”作家……なんてイメージを氏に抱いている人は、90年代のセガを駆け抜けた氏の暴れん坊ぶりに驚くはずだ。

それではここから、そんな水口氏の知られざる「痛快な一面」と「長く孤独な戦いの日々」を、古くから氏を知るUEI代表取締役・清水亮氏とともに聞いていきたいと思う。

聞き手/清水亮、TAITAI、稲葉ほたて

文/稲葉ほたて

カメラマン/増田雄介

English version is available at: Interview: “Rez” creator Tetsuya Mizuguchi’s unusual life evolves humanity. “Creativity is NOT born from limitation.” (June/12/17)

|

「ああ、ついに新しい次元にゲームが突入したんだな」

清水亮氏(以下、清水氏):

僕は初めて「Area X」をプレイしたときに、泣いてしまったんですよ。途中から、「ああ、ついに新しい次元にゲームが突入したんだな」と思って涙が止まらなくなってしまって……終わるなりヘッドギアを外して水口さんにハグしてしまった。「面白かった」なんて、しょぼい言葉を口にしたくなかった。

水口哲也氏(以下、水口氏):

うん、あのときは嬉しかった(笑)。

――気持ちは分かります。編集部でプレイを終えた人が、深夜に「人類がスターチャイルド【※】になった」とチャットでつぶやいていて、笑ってしまいました。

※スターチャイルド

映画『2001年宇宙の旅』(1968年)に登場する架空の生命体。諸説あるが、人類を超えた、超人類のような存在とされている。

清水氏:

水口さんって、コンシューマーゲームの枠組みの中で芸術に挑戦してきて、ずっと苦しみもがいていた人なんですよ。それが、ついにVRを手にして、水口さんのビジョンは誰の目にも明白なものになった。というのは、「Area X」では体験それ自体が、人間の心に揺さぶりをかけてくるんですよ。

|

例えば、エロゲの一部にも涙が溢れるような感動を与える作品はあったけど、それは物語で泣かせているに過ぎない。『マリオ』や『ゼビウス』【※】も面白くはあるけど、感極まることはない。でも、「Area X」では、ついに「体験」それ自体が僕らを泣かせるところまで辿り着いた。ぶっちゃけ、これを体験した後には、もうこれまでのメディアアートなんて全て偽物にしか見えなくなるよね。

※ゼビウス

1983年にナムコ(当時)から発表されたアーケードゲーム。ジャンルは縦スクロールのシューティングで、発売当時のキャッチコピーは「プレイするたびに謎が深まる! 〜ゼビウスの全容が明らかになるのはいつか〜」。ゲーム内に「隠しキャラ」などの謎の断片が散りばめられていたため、ウラ技や真偽不明のうわさ話が飛び交いプレイヤーたちを熱狂させた。

――正直なところ、よくあるプロジェクションマッピングなんて、色褪せて見えてしまいますからね。しかも、他のVR作品と比較しても、問答無用のパワーがある。本作には、あらゆるデジタル表現を見る目が一変するだけの力があると思うんです。

清水氏:

手塚治虫がコンプレックスを抱えながら漫画を芸術に仕上げたように、ゲームも芸術になりたいという夢――というかコンプレックスは、みんな少なからずあったと思う。

みんな、格好悪いから認めたがらないけどね。でも、水口さんだけはそこに臆せず真っ向から挑戦し続けて、ついに今それを実現してしまった。

――ただ、プレイした人は清水さんの感動は分かると思いますが、VR体験はなかなか文章では伝わりにくいです。あえて言えば、この感動って初めてゲームに触れた瞬間のそれです。あるいはゲームが3D時代に突入した瞬間の『マリオ64』ですね。誰もが新しい技術を前に当惑していたのが、一瞬にして3Dゲームとは何かが氷解したじゃないですか。『Rez Infinite』の衝撃は、そういう歴史的水準にあると思います。

清水氏:

ただ、別にマリオでは泣かないからね。やっぱりゲームが新しい次元に入ったと言うことだと思う。

――それもそうなんですよねえ……って、この記事、大丈夫なのかな(笑)。我々のテンションに読者がついてこれてない気がするので、もっと客観的に分析していきたいところですが。

水口氏:

いや、でも、嬉しいよ。そういう話を聞くと。

清水氏:

そうですか?

|

水口氏:

ほら、やっぱり、ゲームってさ、みんなのリアルな反応がわからないんだよね。ネットの反応も一部だろうし。だから、ずっと長い間「孤独感」みたいなものがあってさ。 そもそも2001年に『Rez』をリリースした頃はね、最初は反応が鈍かったんだよ。「これはゲームじゃない」みたいに言う人もいたし。

――でも、今となっては、熱狂的なファンを抱える名作タイトルと言われていますよね。

水口氏:

今だから言えるけど……「本当にこのゲームを誕生させる意味があったのかな」とメチャクチャ落ち込んだりした時期もあったんです。最初はユーザーの反応もあまりなくて、発売後に得体の知れない虚無感が一気に襲ってきたのね。

もちろん、いま思えば、それは作り手の傲慢なんですよ。『Rez』をプレイして感銘を受ける人間がわらわら出てくるなんて、よほどの事態なんだから。

でも、面白いことにユーザーからの反応は、時間をかけてゆっくりとやって来たんです。時間が経てば経つほど、リアクションが大きくなっている感じがするのは、ちょっと不思議な感じもしますね。反応はゆっくりと徐々に来るもんだと学んだし、最近はもうこの孤独感には慣れてきたんですけどね。

キーワードは「孤独」?

――ただ、「孤独」は今日のキーワードかもしれません。率直に言うと、僕は「Area X」をプレイするまで、水口さんが『Rez』で目指したものは見えなかったし、ゲーム雑誌で話されてきた内容も、あまりピンと来なかった。でも「Area X」体験後に過去記事を読み返して……正直なところ自分の不明を恥じました。水口さんが遠い昔から一直線にこのビジョンに向けて歩み続けていたことが、今読むとハッキリと分かるんですよ。

水口氏:

最初の『Rez』が完成したとき、「今回はここまでで終了」という感じが強かったのね。だいたい、最初に思い描く脳内イメージってのは、シームレスだし、3Dだし、頭の中で凄いことになっているんですよ。

|

……実際には、四角いTVディスプレイの中で全てを完結しなきゃいけないし、TVの前で後ろを振り向くことはできないし、まあ、制約だらけなワケです。でも、これまでは「制約こそがクリエイティブを生むんだ」と自分たちに言い聞かせて、四角いTVのフレームの中にすべてを押し込めてきた。いま『Rez Infinite』を完成させた後に思うと――やっぱり辛かったよな、と思います。

――昔、ゲーミフィケーション【※】が流行していた頃に、水口さんがそういう対談で、まさにその「制約こそがクリエイティブを生む」と発言しているのを読んだ覚えがあるんです。

※ゲーミフィケーション

ゲームデザインの技術やメカニズムなどのゲームの考え方や動機づけの方法論を、ゲーム以外の領域に利用すること。顧客ロイヤリティの向上から企業の組織マネジメント、フィットネスまでその応用分野は多岐にわたる。

水口氏:

そりゃ、自分に言い聞かせてたんです(笑)。

今回VRで作ってみて、やっぱり「制約」は凄いフラストレーションだったって自覚した。ハッキリね。だってさ、そもそも『Rez』も『スペースチャンネル5』(以下、『スペチャン』)も音楽が重要なゲームなのに、当時はドリキャス【※】にもプレステ2にもヘッドホンジャックがついてなかったんだよ。よくあんな環境で音楽ゲームを作ってたなあ、と自分ながらに思う。

※ドリキャス

1998年に セガ・エンタープライゼス(当時)より発売されたゲーム機・ドリームキャストの愛称。dream(夢)をbroadcast(広く伝える)という願いを込めた造語で、「ドリャス」「ドキャ」「ムキャ」「DC」、ロゴマークの渦巻きから「なると」など、様々な愛称で親しまれた。尚、同社は2001年1月に家庭用ゲーム機の製造から撤退している。

――そんな風に真っ正面から自分のビジョンを追いかけてきた水口さんのゲームを、たぶん僕らはよく理解できずにいた気がするんです。

水口氏:

まあ、僕も脳内では凄いことになってたから、もう本当に辛かったんだけどね(笑)。でも、テクノロジーは進化するものだから、いつか思い描くビジョンがかならず実現できるようになるって信じてきた。ここに来て、ストレスなくクリエイティブに打ち込める状態になってきたのは本当に幸せなことだね。

清水氏:

そもそも水口さんに近い世代のゲームクリエイターって、鈴木裕さんや坂口博信さんもそうだけど、プログラマ上がりの人ばかりでしょう。彼らはプログラミングの手段として、漫画や映画などのアートへの憧れをゲームで表現していたら、ヒットメーカーになってしまったわけで、これはかなり分かりやすいんです。

(画像はダリの作品をVR化したDreams of Dali: Virtual Reality at The Dali (Trailer)より)

でも、水口さんは、自分の中にある「表現すべきもの」を表に出す手段を探し求めて旅を続けてきた人なんです。要は、水口さんにとっての『Rez』って、ダリにとっての「柔らかい時計」みたいなものでしょ。水口さんがゲームクリエイターの肩書きを持ちながら、音楽や映像作品に進出してるのだって、ダリがあの時代にディズニーとアニメを作ったり、映画を撮影したようなものだと思えばわかりやすい。

――言わんとしていることはわかります。どうも水口さんは凄く誤解されてきたクリエイターなんじゃないかと思うし、その評価を覆すのが今日のインタビューの目標だと思っています。

清水氏:

ただ、確かにこれまでの水口さんの作品は、想像力や教養がこちらに求められたからね。そこはアートだからさ(笑)。

しかも、昔やってたTVのドキュメンタリー番組では、エンジニアに無茶振りする姿が映っていたりするじゃないですか。実際、僕も最初に水口さんの名前を聞いたのは、ドリームキャストの『セガラリーチャンピオンシップ』(以下、『セガラリー』)【※】の仕事を受けたときに、「プログラムも書けない水口というやつが仕切って、技術的に不可能な要求をしてエンジニアを困らせている」と聞いたことなんですよ。

だから、第一印象は最悪だったんですよ。申し訳ない(笑)。

※セガラリーチャンピオンシップ

セガ(当時)が発売したアーケードタイプのレースゲーム。後にセガサターン、Windows PC、携帯アプリ、ゲームボーイアドバンス、PlayStation 2向けにマルチプラットホーム展開される。実在するラリーカーを操作するシステムは当時斬新であった。現在のラリーゲームの元祖とも言える作品である。

|

水口氏:

いやいや(苦笑)。

清水氏:

でも、ついに「Area X」で、「ああ、これはやべえ。彼は本物だ」と、もう誰の目にも水口さんの才能が理解できるようになった。だから、PS VRがほとんど普及してないのが、もう本当に悔しいんだよね。

実は『ログイン』の読者だった…!?

――ただ、まずどこから水口さんに切り込んでいけばいいのか考えあぐねていて……。

清水氏:

まずは、水口さんがセガの役員にいきなり「俺はゲームなんて作りたくありません!」と言ったという伝説がいいんじゃない?

――それ、凄い話ですね。

水口氏:

……ずいぶん昔の話だなあ。

まあね、ゲームそのものには興味があったんですよ。でも、実際にゲーム業界のことはよく知らなかった。それで、セガの役員に「遊びをクリエイトする」っていう御社のコピーはかっこいいですね、って言ったら、「それはナムコだよ」って言われて(笑)

一同:

(笑)

――うーん(笑)。同世代のクリエイターみたいに、パソコン文化への興味はあったんですか。今の水口さんって、文化的にはTEDやWIREDなんかに象徴される西海岸っぽいIT業界の界隈に近いイメージがあるんですが、もっと秋葉原っぽい感じの日本的なホビーパソコン文化の方が、日本のゲーム業界の源流にはあるのかなと思うんですけれども。

水口氏:

その辺は自分の中にはないなぁ……でもすごく好きで読んでた雑誌は『ログイン』【※】。あれはメチャメチャハマってた。

(画像提供:KADOKAWA)

清水氏:

えー、そうなんだ(笑)! ちょっと意外だ。

――『WIRED』を取り寄せて読んでいた、とか言われるのかと思いました(笑)。それにしても、なんでまた!

水口氏:

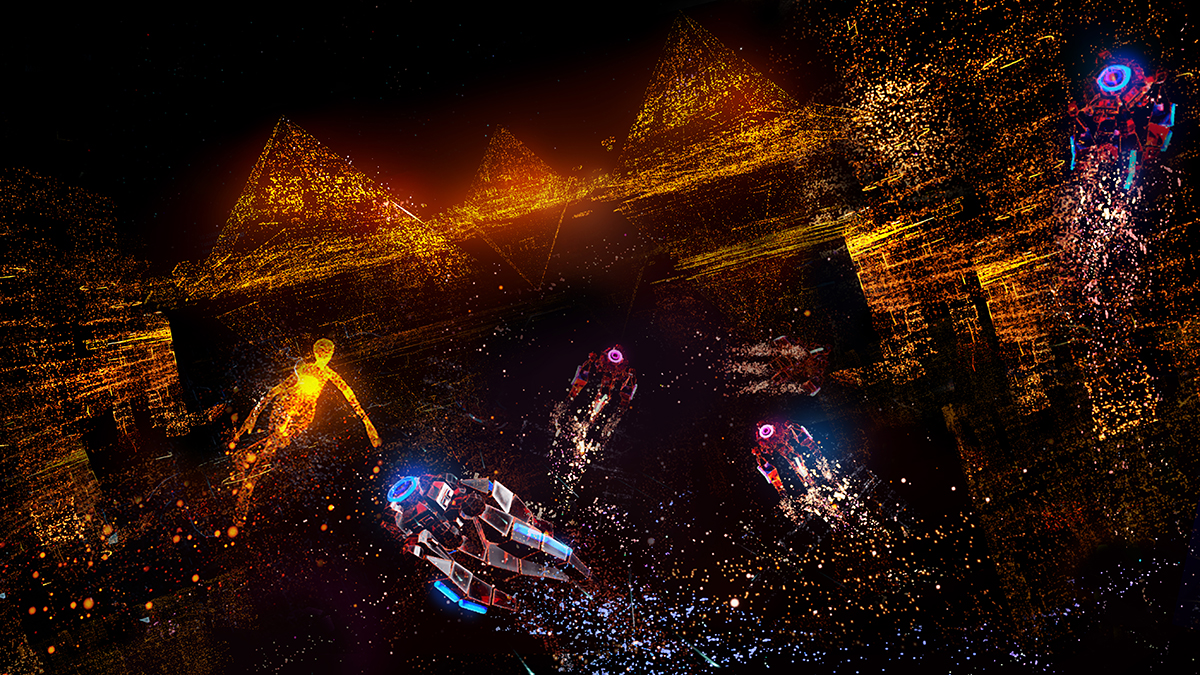

『ログイン』って、変な熱量があってさ。編集者たちのコメントもハチャメチャだった。それに、テクノロジーには興味があったんだよね。でも当時は、まさか将来自分がゲームを作るとは考えもしなかった。そもそも自分の家にゲーム機を買ったことはなかったし、ゲームを遊ぶときも、友達の家かゲーセンだったからね。 それがある日、『テレビゲーム―電視遊戯大全』【※】という本に出会ったの。

(画像はAmazonより)

あれは衝撃だった。Appleからファミコン、カルトからヒットゲームまで、現代に至るまでのデジタルゲームの系譜がアートのように編纂されていてね……。何度も読み返して、ゲームそのものに強い興味を抱くきっかけになったのね。

――ポケモンの石原恒和さん【※1】が、田尻智さん【※2】と一緒に制作された本ですね。たぶん、編集部にあったはずですよ。

※1 石原恒和

1957年生まれ。日本のゲームプロデューサー、ゲームクリエイター。学生時代は最新CGによる映像表現の仕組みを学び、その後、ビデオアートやコンピューターアートに関わるようになる。以降ポケモンソフト全作品にプロデューサーとして携わる。また『電視遊戯大全〜テレビゲーム』の出版に際し、総監督として企画から完成までの総指揮をとった。

※2 田尻智

1965年生まれ。東京出身のゲームクリエイター。株式会社ゲームフリークの代表取締役社長で、「ポケモン」シリーズの生みの親。

水口氏:

おお、あのお宝本があるんだ……懐かしいなあ! 昔、六本木のWAVE【※】の中に石原さんの会社があって、学生の頃、師匠の武邑光裕さんから頼まれて届け物をしたんだけど、「この人があの石原さんか……」と感激しながら届け物を手渡した。その後、大人になってから石原さんにその話をしたら、全く覚えてなかったけどね(笑)。

※六本木のWAVE

かつて存在していた、オーディオ・ビジュアルソフトやCD・DVDを展開する日本企業・WAVEの六本木にあったビルのこと。文化人や音楽家などから高い支持を受けていたが、六本木地区再開発に伴い撤退。

清水氏:

そりゃそうでしょ!

というか水口さんに、そんな憧れ目線で人を見る時代があったんですね(笑)。いやあ、僕は若者に今の話を届けたいですね。「あの水口哲也にも無名の少年だった時代があったんだぞ!」って。みんな勇気づけられますよ。

水口氏:

最初はみんな無名に決まってるじゃん(笑)

――まあまあ(笑)。でも以前、岩田さんの追悼座談会をした際に、石原さんにその時代の話を伺って、メディアアートにおけるCGの文脈から黎明期のゲーム業界に流れてきた人がいるんだなと少し驚いたんですが、水口さんと石原さんは、その点で実は同じ出自の人なんですよね。

セガにはエンターテイメントの未来がある!

――それにしても、今のお話を聞くと、わりとゲーム業界に行くのは自然な流れのような気もするのですが、そもそもなぜセガを受けたのでしょうか?

水口氏:

『テレビゲーム―電視遊戯大全』を読んで、ゲームというクリエイションへの興味が湧いたんですよ。でも、どういう会社があるのかとか、具体的なことはほとんど分からなかった。

清水氏:

実際の業界のことは何も知らなかった(笑)。

水口氏:

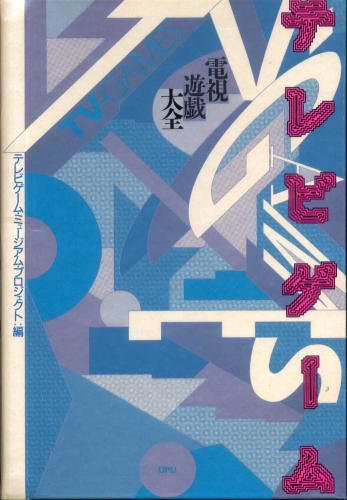

ところが、そんなある日、ゲーセンで『Sega R-360』【※】というアーケードマシンに出会ったんですよ。 地球ゴマみたいなものがぐるぐる回る巨大な筐体なんだけど、もう目ん玉飛び出るくらい、凄い衝撃を受けた。

※Sega R-360

1990年にセガ(現、セガ・インタラクティブ)より発表されたアーケードゲーム。x軸とz軸方向に360度の回転機構を持つ体感型ゲーム筐体で、プレイ料金は500円と当時平均の5倍だったにも関わらず絶大な人気を誇った。

それで「こりゃ一体、誰が作ってるんだ!?」と思ったら、筐体に「SEGA」ってロゴがある。もうその日から、「SEGA」という会社が気になって仕方がなくなった。 しかも、画面全体から、なんというか……アメリカ西海岸とか地中海の抜けたような青い空というのかな、そんな色が漂っていて、もう「ああ、なんか向こう側に全世界がつながってる」となるわけ(笑)。

清水氏:

まあ、そもそも当時セガは外資系企業だったし、ロゴもちょっと星条旗っぽいんですよね。しかも、ドットだとかもゲーム好きの間で「セガセガしい」なんて言い方があったくらいで、『アフターバーナー』【※】とか、こんなに細かくリアリティをつけなくてもいいじゃん、と思うくらい作り込んでいて、凄まじくスパイシーなんですよ。

(Image by 空練~commonswiki. Licensed under the terms of cc-by-3.0.)

水口氏:

なんかね、当時の僕はもうそのグローバルを標榜している感じや、テクノロジーを使って「何でもいいんだよ、面白けりゃ!」と言わんばかりでいる姿勢に、日本企業にはない潔さを感じちゃったんですね。で、セガの向こう側に、勝手にクリエイティブの未来を見てしまったんですよ。だから、ナムコや任天堂は興味の対象じゃなかったの。それで、セガに押しかけて採用面接を受けた。

――あれ、それって新卒で応募してないってことですか?

水口氏:

いや、してたと思うんだけど、当時はまだセガって、そんな大きい会社じゃなかったから、とりあえず羽田の本社の受付に行って「おたくの会社に入るにはどうすればいいんですか?」と訊いた。

一同:

(爆笑)

――いきなり謎の大学生がやってきて、「俺を採用しろ」と。

水口氏:

でも、「一応、人事に連絡して面接をお願いします……」と言われたから、知人を通じてセガで働いてる方を紹介してもらったんだ。そうしたら、鈴木久司さん【※】という、セガの開発を全て統括している方と会うことになったんだよね。

※鈴木久司(すずき ひさし)

中山隼雄社長時代に常務を務め、業務用ゲームを統括していた人物。2001年の分社化に当たってはSEGA-AM2の代表取締役社長を務め、分社解消後はセガの副社長に。『ハングオン』や『スペースハリアー』、『バーチャロン』などの開発秘話が語られるとき、開発に反対した上司として登場したり、業務用ボードNAOMI(スーパーモデルのナオミ・キャンベルに由来)の命名者としても知られたりなど、熱い人柄が想像できるエピソードが多く漏れ伝わる。

面接官に「俺はゲームを作りたくない!」と主張

――その方って、もしかして鈴木裕さんがこの連載で話していた、「この人のためにゲームを作ろう」と思わせてくれたという上司の方なんでしょうか。

水口氏:

たぶん、そうだね。鈴木久司さんという人は、セガのあの自由な開発の雰囲気を作ったキーマンなんだけど、鈴木裕さんも、マーク・サーニー【※】も、後にセガの社長になる小口久雄さんも、みんなが慕ってた。マイケル・ジャクソンでさえ、セガに遊びに来ると、とにかく「鈴木久司に会いたい」だったから。

※マーク・サーニー

1964年。アメリカ出身。ゲームデザイナー兼プログラマでありゲームプロデューサー。カリフォルニア大学13歳で入学し17歳で卒業。『ソニック・ザ・ヘッジホッグ2』、「クラッシュ・バンディクー」シリーズ、「ジャック×ダクスター」シリーズ、「ラチェット&クランク」シリーズなどの名作群を手がけてきた。

――へー! 当時のゲーム会社って、任天堂にしてもカプコンにしても、そういう一般のゲーム好きには全く知られていない、無名のキーマンの名前が取材で挙がってくるんですが、セガにもそういう方がいたんですね。

水口氏:

うん。でね、鈴木さんはいつも江戸っ子みたいな、べらんめえ口調で喋るの。最初の面接で会ったときも、「おぅ、水口くんっつーのか……。そんであんた、セガで何やりたいんだい?」と聞かれたから、「いや、俺のつくりたいのは、ゲームじゃないんです」と答えたのね。

――押しかけたあげくに、「ゲームは作りたくない」と主張(笑)

清水氏:

「……何しに来たんだ、お前?」ですよ(笑)。

水口氏:

ちょっと恥ずかしいね(苦笑)。

|

鈴木さんもビックリしてた。 でも、僕も「俺の作りたいものは、いまあるようなゲームじゃないんです。俺は未来のエンターテインメントというか、もっとすごいものを作りたい」と言ったんだよ。

清水氏:

いやあもう、大型新人の登場だよね。

水口氏:

それで鈴木さんに、当時自分が作っていた雑誌を見せたのね。テクノロジーやアートやエンタテインメントに関する、40ページくらいの未来予測を描いたようなビジュアルブックなんだけど、そこにドーンと「仮想環境表示システム」というVRの実験を紹介していたんだよ。NASAのエイムズ研究センター【※】の、火星での遠隔作業を想定したものだったんだけど。その写真を見せながら、「ゲーム業界にも、三次元のCG技術やバーチャルリアリティが必ず入ってきますよ」って鈴木さんに説明したんだ。

※NASAのエイムズ研究センター

アメリカ航空宇宙局(NASA)の施設。航空工学、生物学、宇宙科学と、宇宙開発技術研究の一環として情報技術、機械学習、人工知能など、研究分野は多岐にわたる。

(画像はIvan Sutherland – Head Mounted Displayより)

清水氏:

当時、まだそういう仕組みへの憧れだけがあった時期じゃないですか。

水口氏:

89年だから、ゲーム業界にはまだCGのシの字もなかった。「バーチャル」なんて言葉も世の中にはまだないですよ。でも、「必ずそういう時代が来る。そのとき、絶対に俺みたいな人間が必要になりますから」って、自分を売り込んだ(笑)。

――すごいですね。もはやキャリアの最初から、バーチャルリアリティ推しだったんですね。で、鈴木さんの反応はどうだったんですか?

水口氏:

そしたら、「……お前さん、そりゃ冷蔵庫かい?」って(笑)。

清水氏:

それはパーシャルでしょ!

一同:

(爆笑)

水口氏:

そう、当時、菅原文太が「時代はパーシャル!」と言う冷蔵庫のCMがあったんだよね。僕もさ、「いや、それは冷蔵庫で、これはバーチャルです!」って(笑)。

――また、コントみたいな……。

水口氏:

で、そのうちに鈴木久司さんが、「まあ、お前みたいな奴が一人くらいいてもいいか……」って、面接の途中で言い出したんだよね。

彼は本当に鼻がきく人で、何かを直感したんだと思う。「じゃあウチに来いよ」と。即決でしたね。 そのとき、鈴木さんに「お前は頭で考えすぎ。もっと鼻で考えろ」と言われたんだよ(笑)。「面白いものを発想するってのは、学校の勉強じゃダメなんだ」って。これはその後も、よく言われたなあ。

――何か面白い人ですね。そういう人があの時代のセガのキーマンとしていたんですね。

清水氏:

まあ当時のセガなんて、今で言うところのITベンチャーみたいなノリだから。

水口氏:

そうそう。まさに当時は、ベンチャーみたいな雰囲気だった。 で、僕も「すみません、ついでにもう一つお願いがあるんですけど……」と言って、「必ずこの会社に来ますから、入社までの手続きは全部すっ飛ばしていいですか?」とお願いしたの。当時、内定者を集めた会合とかがあったんだけど、「全部すっ飛ばさせてください」と。

――また、ぶっ込みましたね。

水口氏:

鈴木さんが「なんで?」って聞くから、「なるべくたくさん世界中を旅して回りたいんで、自由にしてください」とお願いした。「セガで活躍するために色んな体験をしてくるんで……必ず入社式には来ます!」って。

|

一同:

(爆笑)

――頼もしい若者ですけど……もうやりたい放題ですね(笑)。それでOKしてくれたんですか?

水口氏:

鈴木さんは「……まあいいんじゃない」って。 でさ、ここからが面白かったんだよ。セガへの入社直前の1990年3月に、北アメリカ大陸を車で1ヶ月間かけて、一周したのね。

まずサンフランシスコ国際空港で車を借りてシカゴまで突っ切って、カナダに寄って、今度はニューヨークまで横断して、次は南下。フロリダからメキシコの方に行って、砂漠を抜けてサンフランシスコに戻った。

ところが、旅の途中で寄った極寒のニューヨークで、駐車場に止めてたクルマの窓ガラスを割られて、パスポートから金から衣類から、全て盗まれちゃったわけ。手元に残ったのは、パンツ数枚と、セゾンカード一枚だけ。

――あらら。鈴木さんに約束した入社式も迫っているのに……。

水口氏:

もうブルブル震えながらさ、マンハッタンで車を修理して、そこから夏のようなフロリダまで一気に南下した。それで銀行で「パスポートを盗まれて、日本の免許証しかないけど、このセゾンカードでお金貸してください!」ってお願いしたら、OKしてくれて……それでサンフランシスコまで戻ることができた。

清水氏:

今サラッと東海岸から西海岸に行きましたけどね(笑)。めげずに、すごいなあ。

水口氏:

でもさ、金がないから、毎日チャイナタウンで安メシを食うしかないんだよ。で、サンフランシスコの埠頭の方に、凄いロブスターの美味そうな高級店とかがたくさんあるんだけど、自分のポケットには20ドルくらいしかないからさ、「見るだけ見てえな」と思って、ガラス窓にこう顔を近づけて……。

――何やってるんですか……(笑)。

水口氏:

その建物の中で、トイレに入ったんだよ。 そして、おしっこをしてたら……なんと、隣の人が覗いてくるんだよ。「あ、これはピンチだぞ。ここはサンフランシスコだからなあ……」と思ってたら、その人が突然「あれ、あんた水口くんだろ……?」と話しかけてきたのよ、日本語で。

そこに立っていたのは、なんとあの鈴木久司さん。で、顔を見合わせて「あーっ!」って。

清水氏:

すげえええ。そっか、セガ・オブ・アメリカがサンフランシスコにあったからか!

水口氏:

で、鈴木さんに「お前ここで何やってんだ!?」と言われて、「いやあ、カクカクシカジカこんなことがありまして」とトイレの前で旅の経緯を説明して(笑)。 で、そのトイレの前で鈴木さんに紹介されたのが、若き日のマーク・サーニー。

ーーマークって、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ2』にも参加している、あの『マーブルマッドネス』などの開発者ですよね。

水口氏:

そう。あの頃はちょうどアメリカで『ソニック2』の開発チームを作ろうとしていた時期だと思う。で、鈴木さんには、「お前、本当にウチに来るんだろうな?」と釘を刺されて、「もちろん、行きます!」と答えた。確か、セガの入社式の5日前だったかな。

清水氏:

いやあ、漫画みたいだなあ。ちなみに、帰りのお金は貸してくれたんですか?

水口氏:

いや、それはなかった(笑)。「お前、ちゃんと入社式来いよ!」と言われただけ。

清水氏:

ロブスターが食えたわけでもなく、単に念を押されただけ(笑)。

セガに入社してみると……

水口氏:

でもさ、日本に帰って会社に入るとね、ほら、新人研修ってのがあるでしょ? 電話の取り方とか、名刺の渡し方とかさ。あれをマジメに教えられるわけね。もう当時の自分は、あれがイヤで……。

清水氏:

まあ、水口さんは表現者だからね(笑)。

|

――とりあえず、先ほどは普通にビジネスマナー通りに、名刺交換をしていただきましたけども(笑)。

水口氏:

入社後すぐに、テキサス州のオースティンで「第1回バーチャルリアリティ国際会議」が開催されるという情報を耳にして、もう行きたくて行きたくて仕方がなかった。それで、意を決して鈴木さんのところに行って、「どうしても行きたいんで、休みをくれませんか」と。そして「渡航費は自分で出します」と言った。

清水氏:

名刺交換の練習なんてやってる場合じゃないんだ、と(笑)。

水口氏:

そしたら鈴木さんが、行かせてくれたんだよね。

――凄いですね。ちなみに、鈴木さんは出張費は出してくれたんですか?

水口氏:

いや、自分の金で行った。

清水氏:

またかよ! シビアだな、鈴木さん!

――決断は太っ腹だけど、別にお金は出してくれない(笑)。

水口氏:

でもさ、休暇じゃなくて、ちゃんと出張扱いにしてくれたんだよ。たぶん今でもセガの新卒で、入社して数日後に海外出張に行った人は、なかなかいないんじゃない。ところが、オースティンに行って「どんなにすげえのかな」と思ったら、20人程度しか人がいないんだよ。

――そりゃ、学会ですからね(笑)。しかも、理系の研究でも当時は傍流でしょうし。

水口氏:

ホテルのロビーで、真ん中にワイヤーだらけの展示がどどーんとあって、そこにVRをかぶった人が吊るされて、CGはカクカク、みたいな。「……えっ、これだけ?」みたいなね(苦笑)。

でもね、その2年後にはセガも3Dの世界に大舵を切って『バーチャレーシング』とか『バーチャファイター』【※】が動き出したからね。まあ、激動の時代だったし、自分はちょうど良いタイミングの中にいたんだと思います。