稲船敬二氏による『Mighty No. 9』、鈴木裕氏の『シェンムー3』、五十嵐孝司氏の『Bloodstained: Ritual of the Night』など、ゲーム業界では多くのクリエイターがクラウドファンディングを活用して資金を集め、自身の作品をリリースする動きが見られるが、じつはアニメ業界でも同様の動きがある。

成功例として記憶に新しいのは、2016年に公開され、その年を代表する作品となったアニメーション映画『この世界の片隅に』【※】だ。

太平洋戦争末期を舞台としたマンガを原作としたこの作品は、商業的な企画成立が難しかったところを、クラウドファンディングを使って2015年当時最高額の約4000万円を集め、パイロットフィルムを制作。

その映像を元にしたプレゼンで、各企業から本編制作資金を得ることに成功したプロジェクトだ。“みんなの力で、このプロジェクトを作り上げた”というナラティブも、作品の感動に華を添えたことは、記憶に新しいだろう。

そんな『この世界の片隅に』のプロジェクトがはじまる前年の2014年、米国・Kickstarterでアニメ作品としては(当時)歴代最高額である約88万ドル(約9700万円)を30日間で約12000人から集め、本編制作まですべてユーザーの力で行なったという、より大規模なプロジェクトがあった。

イシイジロウ氏原作による『UNDER THE DOG』が、それだ。

『UNDER THE DOG』は、2015年12月に完成し、支援者にはBlu-rayソフトが配られた。そして2017年にはさらに5万ドル分の第二弾クラウドファンディングが募集され、こちらも成功。

日本では、追加映像を加えて『UNDER THE DOG Jumbled』として、2018年6月~7月に劇場公開されたばかりだ。

「現状のアニメ業界に一石を投じる、スタジオ主導のインディーアニメがテーマ」と語る同作の原作者・イシイ氏によると、クラウドファンディングは“成功”したものの、実現するまでの道のりは相当厳しいものだったという。

そこで今回、本作プロデューサーの森本浩二氏を交え、『UNDER THE DOG』プロジェクトを振り返ってもらった。話は、クラウドファンディングとアニメ制作のあり方にはじまり、現在のアニメ業界の問題点についてまで及ぶことに。

アニメ制作を志す後進のための、彼らの総括ともいえる対談となった。

クラウドファンディングで88万ドル集めた『UNDER THE DOG Jumbled』

──クラウドファンディングから実現した『UNDER THE DOG Jumbled』が、完成後はじめて「劇場興行」という形で、6〜7月にかけて公の場で披露されました。振り返ってみて、お客さんの反応はいかがでしたか?

イシイジロウ(以下、イシイ)氏:

『UNDER THE DOG Jumbled』は今までの日本のアニメの文法からは出てこなかったであろう作品だったので、クラウドファンディングで支援してくれたお客さん以外の、一般のお客さんから評価していただけるかどうかは未知数でした。

しかし予想以上に評価が高く口コミで人気が広がって、東京では1週目にパンフレットと劇場で販売しているBlu-rayディスクが売り切れにまでなったんです(※現在、公式サイトで通販受付中)。

当初は東名阪だけで2週間の限定公開の予定だったのですが、満席が続いたため、東京と大阪では1週間延長(最終的に東京では2週間の延長)しました。想像以上の評判をいただいて、たいへん嬉しく思っています。

森本浩二(以下、森本)氏:

積極的にマスメディアへの露出をしたわけではなかったので、「『UNDER THE DOG』というタイトルは聞いたことはあるけれども、どんなものかよくわからない」という人が観て、SNSで発信してくれた、という感触ですね。

初日の舞台挨拶でイシイさんが客席を見て「同年代が多いな」という話をしていて(笑)。

──やっぱり、このテイストが好きな年代というのがあるんですね。

イシイ氏:

1990年代的といいますか、僕たちの世代のアニメですよね。1980年代にアニメが好きで、その年代がクリエイター側に回って“尖った作品を作っていた年代”。

──クラウドファンディングでしか成立しないであろう“尖った企画”を狙って出された、ということでしょうか。

イシイ氏:

いえ、狙って出したというわけではなく……。

そもそも、Kickstarterに企画を出そうとしていたプロデューサーから「ゲームでもアニメでもなんでもいいです。企画を出してみませんか?」という提案をされたのが、ことのはじまりだったんです。

──割とゆるい感じのスタートだったんですね。

イシイ氏:

でも僕は当時、レベルファイブに在職中だったので、プライベートで新規の企画を立ち上げるのは、ちょっと立場的によろしくないかなと思いまして、過去に持っていたボツ企画【※】のリメイクとして『UNDER THE DOG』をプロデューサーに出したんです。

|

たまたま、そのとき“僕が持っていて、動かせる企画”がコレだったから……というわけで、もし当時フリーランスだったら、また違った作品を提出していたかもしれませんね。

※ボツ企画

『UNDER THE DOG』の原型は、イシイ氏がかつてディレクターを務めた『Little Lovers』(1997年発売/Windows95用ゲーム)のスピンオフアニメとして構想されたもの。

──タイミング的な問題が大きかったんですね。

イシイ氏:

そういう経緯ですから、『UNDER THE DOG』は自分自身から見ても「古臭い」企画ではあったんですよ。

でも、プロデューサーの話によると、アメリカのアニメファンには1990年代の日本のアニメが好きな方がすごく多いようで、その方たちは「今の日本のスタジオは、こういう作品を作ってくれない」という不満を持っていると。

それであれば、実際にプレゼンしてみましょうかと行ってみたのが、アメリカ・ボルチモアのOTAKON【※】でした。2014年8月のことです。

※OTAKON

オタコン。毎年7月末に米国・ボルチモアで開催される北米最大規模のアニメコンベンション。

ロサンゼルスのアニメEXPOが商業的な出展が多いのに対して、よりファンベースのイベントが開催されるのがOTAKON。雰囲気はコミックマーケットに近いという。

──アメリカでの反応はいかがでした?

イシイ氏:

とても良かったですよ。もともとOTAKONに来るのは日本のアニメが好きな方たち。

そんな方たちの前で「『AKIRA』とか『攻殻機動隊』っぽいPVを作ろう」というコンセプトの作品をプレゼンしたわけですからね。

|

──スタンディングオベーションとか、リアクションがすごそうですね。

イシイ氏:

そうでした。ただ、OTAKONでファンの方からは、よく「ガン&ガール【※】にはしないでくれ」と言われました。

※ガン&ガール

リュック・ベッソン監督の『ニキータ』(1990年)、『レオン』(1994年)をきっかけに世界中で流行した少女とミリタリーアクションを組み合わせたジャンル。日本でもTVアニメ『ノワール』(監督・真下耕一)、漫画『GUNSLINGER GIRL』(著・相田裕)などがある。

──と、言いますと?

イシイ氏:

映画『ニキータ』から1990年代初頭に出てきたミリタリーものと少女の組み合わせは、もともとはハードな設定だったのですが、その後はどんどん様式美化していった経緯があって、「それを避けてほしい」ということです。

ですから私も「そういうジャンルアニメなんでしょ?」と思われてはいけないということはすごく意識しました。ですので、「この作品は“ポスト”ガン&ガールを目指します」ということをプレゼンで言った記憶があります。

|

その意識が、ストーリーや脚本を“いかにリライトしたか”にも関わってきましたし。

──「様式美としてのガン&ガールを避けてくれ」というファンのリアクションを見て、軌道修正したということですね。

イシイ氏:

そうです。もともとの脚本では、もっと単純に女の子が無双するだけの話でしたが、それに対して現代的戦場のリアリティを持ち込んで、その中で快楽のあるキャラクターを描こう、と。

もともとハナとアンシアというメインの女の子はひとりの人物だったんです。キャラクターをふたつに割ることによって、新たなメッセージを込めようと思いました。

……と、ここまでは、Kickstarterに出す以前の段階で行なったことです。

「謝ってお金を返したほうがいい」──サクセスしたはずの、クラウドファンディングの“後始末”

──森本さんが、この企画に参加された経緯は?

イシイ氏:

Kickstarterで、お金は88万ドル集まりました。安藤(真裕)監督、コザキユースケさん【※】というクリエイターもいて、キネマシトラス【※】というすばらしい制作体制もあります。

でも、クラウドファンディングのリワード【※】である「グッズを制作し、発送する」といったことを行う体制はまったくできていなかったんです。

※安藤(真裕)監督、コザキユースケさん

本作は、イシイ氏がコザキ氏のイラスト集の中に構想通りの絵を見つけ、声をかけたのが最初。コザキ氏はキャラクター原案としてクレジットされている。

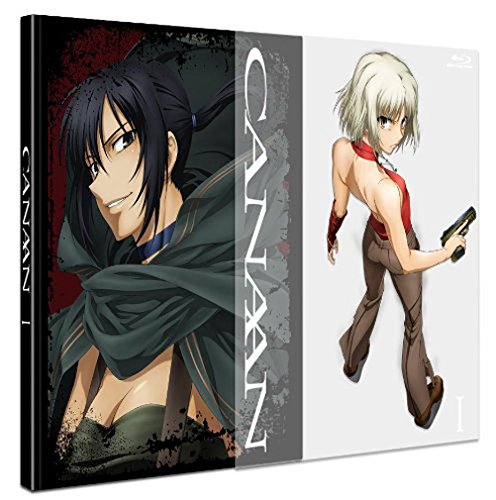

その後、『CANAAN』(後述)の監督であった安藤真裕氏を監督に迎えた。

※キネマシトラス

アニメ制作会社。代表作に『ゆゆ式』、『メイドインアビス』、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』など。

『UNDER THE DOG』の制作にあたっては当時クラウドファンディングの認知度が低く、興味を持った制作会社は他になかったという。同社の小笠原宗紀社長は過去に安藤監督の『ストレンヂア 無皇刃譚』(2007)で制作スタッフとして関わっており、「安藤監督と仕事したい」という気持ちが前面に出たという。

※リワード

クラウドファンディングのリターンとしてもらえる商品、サービスのこと。

──ひえっ……。

イシイ氏:

このままでは実現までのリスクが高いと思って、以前『CANAAN』【※】という作品でお世話になった森本さんに相談したんです。そうしたら……。

イシイ氏は本作に(当時)チュンソフトのプロデューサーとして携わっている。本作は『428 ~封鎖された渋谷で~』(総監督:イシイ氏)収録されているボーナスシナリオのうちの1編を原作としている。シナリオ原案はTYPE-MOONの奈須きのこ、キャラクター原案・武内崇、シリーズ構成・脚本は岡田麿里。メインキャストは沢城みゆき、坂本真綾、南條愛乃。

「『CANAAN』の脚本には『UNDER THE DOG』の原案から引っ張ってきたアイデアも入れ込んでいます」(イシイ氏談)

(画像はAmazon.co.jp | CANAAN 1【初回限定仕様】 [Blu-ray] より)

森本氏:

僕が最初にアドバイスしたのは「お客さんに謝って、このクラウドファンディングはたたんで返金したほうがいいよ」って(笑)。

|

──えぇっ!? 達成したのに、ですか?

森本氏:

皆さんおそらく、「集まった88万ドルのお金で、約1億円分のクオリティのフィルムが作れる」と思われるかもしれませんが、全然そんなことないんですよ。

──全額まるまるアニメの制作費に回せるわけではない、と。

森本氏:

まずKickstarterやAmazonへの手数料を持っていかれますしね。

それに、お金のかかるリワードが大量に設定されていたんです。「1/16フィギュア」なんて、金型制作にお金もかかるし、Blu-rayディスクの制作も、それらの発送にも費用がかかる。

この段階で、集まった金額の3分の1以上かかります。他にもリワードには「上映会参加権」が含まれていて、上映会を実施するには設営やら運営やらを行なうスタッフが必要になる……このあたり、Kickstarterを仕掛けたプロデューサーが考えたことらしいですけど。

それに、バッカー(支援者)さんからの問い合わせをやり取りするスタッフも必要となる。これをキネマシトラスさんの社員さんに、つきっきりでやってもらうわけにはいかないですよね。

──確かに、普段とはまったく違う業務に忙殺されてしまいますね。

森本氏:

それら専任の担当者に入ってもらう必要がありますよね。

以上のリワードをすべて試算すると、オーバーフローすることがわかったんです。だから、「謝ってたたもう」と(笑)。

|

僕の役割は、フィルムを作ること以外の雑用部分をサポートするチームをキネマシトラスの小笠原プロデューサーと作って、バッカーとコミュニケーションを取ることでした。

結局、フィギュアだけはゴメンナサイして、それ以外のところはいくつかグレードを落とす形で実現させました。

つまり、「言ったことはやり切る。できないことは謝る」という、人間として当たり前のことをやっただけなんです。

──それを発表したときの、バッカーさんの反応はいかがでしたか?

森本氏:

そこはありがたいことに、かなり温かかったです。バッカーさんとのコミュニティがあるのですが、そこで情報をしっかりと開示していきました。

コミュニケーションを担当してくれた方が英語に堪能で、クレーム対応についてもうまく面倒を見てくれたのもよかったと思います。

バッカーさんが聞きたいことには、きちんと答えているので、「まあ、頑張っているよね」というのが概ねの評価だと思います。

でも、困ったのが「声優さんを選べる権利」がリワードにあって……。

イシイ氏:

あれは、すごく難しかったです……(笑)。

|

森本氏:

音響監督からすると、人気投票みたいな形で声質も何もかもバラバラに選ばれたら、音響的な設計がまとまらないんですよ。

だからこのリワードについても、「選べるのはメインキャラとして紹介されている、比較的セリフの少ないキャラ」にして、それを前提に「それでもいいよ、という声優さんをオーディションに呼んでほしい」という話を音響制作会社にしました。

この決断も、すべてバッカーさんに向けて明らかにして、実際にサンプルボイスを聴いていただいて、バッカーさんの投票の通りにキャストを選びました。

結果的には、きちんとした人に上手くやっていただけたので、すごくありがたかったですけどね。

“ファン”と“現実”の間で乖離する制作コストのイメージ

──ファンには表に見えない“コストの存在”がどういうものか、わかってきました。そういうことがわかってくると、『UNDER THE DOG』の成功は奇跡だったのかもしれない?

イシイ氏:

とはいえ、「日本人のクリエイターがKickstarterに出ていったからには、裏切るようなことはしたくないし、その後に続く人が出ていきやすい状況を作らなくてはいけない」、という僕らの意地もあったわけで。

でも、実際には大変すぎたので、後に続く人たちは現状、そんなにいないんですけど……(笑)。

“一部のお金を募る”という手法はありますけれど、大作のゲームやアニメの制作費を“すべてクラウドファンディングで賄う”というプロジェクトは、もうここ2、3年で見なくなりましたね。

森本氏:

そういう意味では、「オリジナル作品を商業ラインに乗せるために作る“パイロットフィルム”の制作資金をサポートしてほしい」というやり方のほうが、おそらく現実的かなと思います。

|

そもそも“キャラクターやメカの設定や音楽といった固定費的な制作費”にも相当なお金がかかるんです。

イシイ氏:

よく、アニメの制作費は「1話=1500万円」といった話があるじゃないですか。

それは、「1500万円あれば、少なくとも1話が作れる」という話ではないんですよ。あの金額は、1クール(番組構成の区切りとなる3ヵ月の放送期間)のアニメの総費用を13話で割った額なんです。

──単純に計算すると、1話1500万円☓13話=総費用1億9500万円となりますが……。

イシイ氏:

各話の制作に入る前に、キャラクターや作中のさまざまな設定や音楽費用など、ベースとなるものを作るお金がかかります。

たとえば音楽は、13話分を作って全体のいろいろなシーンで使っているわけで。

ですから音楽を作る費用は、1話分だけといっても13話分の費用とさほど変わらなかったりしますからね。

|

そういった基本設定のお金を含めると、1話を作るには4000万円くらいかかる計算になります。最近のCGを使う作品では、もっとかかるでしょうし。

──作品の基本設定にかかる金額を1クール13話で按分している、というわけですね。

イシイ氏:

僕もゲーム業界にいたとき、最初は勘違いしていました。このコスト感について、“視聴者の感覚”と“実際”には、根本的な行き違いがあって。

日本でもアメリカでも、なかなか理解されていないところでした。

「なんで2話分が作れないの?」とか言われましたし。

──たしかに、誤解している人は多いでしょうね。この記事で、その乖離がなくなるといいのですが……。

先ほどのユーザーサポートや流通にお金がかかるという事実も、なかなか表に出ないところですからね。

イシイ氏:

たとえば1万円のBlu-rayディスクを買ったとして、約5000円分はショップやその間の流通業者に払っているわけですが、ユーザーとしては「1万円の映像を買っている」という感覚なんですよね。

そう考えると、クラウドファンディングの88万ドルは大金のような気がするけど、実は1話を作るにあたってはそれほど使えるお金は多くない。

もし最初から「映像はダウンロードだけです」という話で作っていたら、ディスクの制作や流通の費用がかかりませんから、また状況は変わっていたかと思いますが、今回の件はリワードとして最初に多くの皆さんに約束してしまったことなので。

森本氏:

だから、たとえば『この世界の片隅に』【※】のように「エンディングに名前が載る」というリワードであれば、クラウドファンディングで集まった資金の多くをフィルム制作費に充てられたのですがね。

|

今回は、コストが発生するリワードの設定の問題が、一番のネックでしたね。

※この世界の片隅に

こうの史代の同名原作をアニメーション映画監督の片渕須直が手がけた。昭和19年の広島県・呉で暮らす女性とその家族を描く。

太平洋戦争末期の日本を描いた従来の作品とは異なるテーマ性や片渕氏の徹底的な考証が特徴。2016年10月に全国63館で公開され、評判が評判を呼び累計400館で公開され、2018年現在も期間が途切れることなく公開され続けている。160分版の長尺版『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』が12月に公開予定。

“最悪のクラウドファンディング”と“最高の製作委員会”の違いとは?

──今のお話で、「クラウドファンディングの使い方を間違えると、あとで自分の首を締めることになる」ということがわかりました。

イシイ氏:

クラウドファンディングを募るモノには、2パターンあると思うんです。ひとつは「バッカーさんを巻き込んで意見をもらいながら一緒に作っていくモノ」。

もうひとつは「すでに作るモノが決まっていて、でもニッチな商品だからクラウドファンディングで売るというモノ」。

『UNDER THE DOG』は、立ち上げ時にそのルートを間違えていたような気がするんです。

──『UNDER THE DOG』は、どちらのパターンが理想だったんでしょう。

イシイ氏:

この作品は「1990年代の作家性の強いアニメーション」というニッチな作品ですから、後者なんです。それを「声優さんを一緒に選ぼう」というように、前者のパターンで意見を採り入れて作ろうとしてしまった。

そこに間違いがあったのです。

|

だって、作家性の強いことをコンセプトに集まったアニメーターさんに「バッカーの要望を採り入れて、こういう絵にして」と言ったら、フィルムが破綻するじゃないですか(笑)。

──そうなっちゃいますね。

イシイ氏:

結果的には、「安藤監督のフィルムを作る」という方向に軌道修正をしていきましたけれど。

クラウドファンディングで何億円集めてやるにしても、ゲームやアニメといったコンテンツは、クリエイターたちの信念に基づいて作られているものです。

にもかかわらず、そこでバッカーさんとコミュニケーションしながら作ってしまうと、どんどん当初の信念から外れていって、上手くいく気がしなくなるんですよね。

──ゲームやアニメといったコンテンツに関しては、バッカーさんの意見を採り入れながら作ると破綻する、と。

イシイ氏:

でも一方で、「バッカーさんの意見を採り入れて作る」という形に近いことをやって成功しているコンテンツもあるんです。

──どんなコンテンツでしょう?

イシイ氏:

それは、キッズ向けオモチャを売るためのアニメーションですね。つまり、スポンサーの要望を聞きつつ、構築していくというやり方。

|

ですから、そういう会社のプロデューサーがクラウドファンディングをやれば、もしかするとバッカーさんの意見を採り入れつつできるかもしれません。でも、オモチャを売るほうが圧倒的に利益になるので、クラウドファンディングをする必要はないと思いますけれど(笑)。

森本氏:

そうそう。すでにスポンサーの声を聞きながら作っている作品には、その「意見を採り入れて作る」機能はおそらくすでにあるんです。

ただ、お金を出すスポンサーが1社であるか、クラウドファンディングのように無数のスポンサーかの違い。ほうぼうから「私の言うことも聞いて!」と言われてしまったら、収拾がつかないですし(笑)。

──昨今、よく「製作委員会制度」【※】について議論されることがありますけれど、どう思われますか?

※製作委員会制度

アニメや映画など多くの制作費用がかかる(一方でヒットの予想が難しい)コンテンツに対して、複数の企業が共同で出資するビジネス。出資した各社からプロデューサーが集まり、それぞれのビジネスに基づいた作品づくりを主導する。

TVアニメでは1992年から始まり、1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』で注目を集めた。その後、現在に至るまで深夜アニメのほとんどのがこの形態を採用している。

森本氏:

悪いところがあるとしたら、「合議制で、出資者すべての声を聞かないといけない」ことが問題なんだと思います。

1社出資であれば、そこの会社だけの声を聴いていればいいので、ちゃんとまとまるんですよね。

イシイ氏:

20社からなる製作委員会で、全員がバラバラな意見を出していては、なかなかいいものができる気がしないですよね。

クラウドファンディングはすごくネガティブに考えると「製作委員会をもっと拡張して、みんなが好き勝手に意見を言う最悪の形」という見方もできるわけです。

普通であれば「お金を出したんだから、俺たちの意見を聞いてもらえるよね?」と考えますし。「バッカーさんたちの考え次第で、製作委員会の最悪の形になってしまうかも」ということが広まれば、また話は変わってくると思うのですが。

森本氏:

これは、あくまで私自身がアニメーションをプロデュースしていた経験ですが、プロダクトとしての道筋は、メーカーのプロデューサーであれば誰しも明確に描けるものだと思うんです。

|

たとえば『.hack//SIGN』【※】の場合は、まず「『.hack』というゲームを売ります。発売日はこの日です。

これをプロモーションするために一番いい方法がアニメだから、そのためのアニメを作ってください」という道筋。

プレイステーション2用ソフト『.hack』を中心に置いたメディアミックスプロジェクト「Project .hack」のうちのひとつ。本作では『.hack』の前日譚が描かれた。他にもTVアニメ『.hack//黄昏の腕輪伝説』(2003年)、OVA『.hack//Quantum』(2011年)などがある。

(画像はAmazon | .hack//SIGN DVD-BOXより)

「この日にゲームを売る」という終着点があるので、「それであればどういうアニメで、作中では何を描くか」、「どのタイミングで、誰に向けてプロモーションを仕掛けていくのか」という道筋ができる。

それをトライ&エラーしつつ、軌道修正していく。特にオリジナル作品で売れるものにするには、こういう道筋が必要なのですが、それは制作現場の方のプロデューサーとはまた異なる資質なんです。

でも、当然それは表に出るものではない。

作家性を持っている監督は稀。“こだわり”を形にするプロデュース術

──森本さんは、これまでプロデューサーとして関わった作品が数多くあり、いくつものヒット作を生み出しています。そうした状況の中で成功に近づけられる法則というか、確立されている手法などはあったりするのでしょうか?

森本氏:

それはすごく簡単なことです。一番機能するパターンは、「アイツが作るフィルムだからお金をかけてみよう」という“思い”がある製作委員会です。

つまり、“誰が責任者なのか”明確になっている製作委員会。

──責任者? と言いますと?

森本氏:

それは監督であったり、脚本であったり、原作であったりします。

とにかく核になるものが必要なんです。制作側も「俺にかけてもらった」と自覚し、責任を持って「これは俺のフィルムだ!」となっていれば、勝っても負けても皆、納得がいくんです。

|

ダメなパターンは、当事者意識がなく誰のフィルムなのか皆がわからずに、誰もが顔色をうかがっている製作委員会。誰に向けた作品なのか、どんな作品なのかがボケていて、結局誰にも届かないフィルムになる。

──みんなが不幸になりますね。

森本氏:

核はプロデューサーでもいいんです。「こういうものが見たいんだ!」という意志をプロデューサーが明確に提示して、それを受けて監督や現場スタッフが「じゃあ、それを俺がフィルムにしてやるぜ」という流れでも、ヒットは生まれています。

──強い作家性を持つプロデューサーが成功へ導く、ということですか?

森本氏:

作家性というより、強い“こだわり”といったほうが正確かと思います。

これは、とある監督から言われたのですが、「プロデューサーが見たいフィルムを提示してくれないと、監督はおまんまの食い上げになるんだよ」と。

これはひとつのスタイルですよね。“こだわり”をうまく提示すると「誰にどんなものを届ける」というコンセプトが定まるので、結果として芯がハッキリしたものになるんですよ。

それが売れるものになるかどうかは別の話ですけれど、ブレないものにはなる。

──ブレない柱を、監督が立てるか、プロデューサーが立てるか。

森本氏:

誰が何をしたいのかが明確であればあるほど、成功する確率が上がります。でも、行き過ぎると「えっ?」という作品ができることもあるので、そこに商業性がないとマズイ(笑)。

アニメ監督になる人の誰もが“作家性を持って自己表現をしたいわけではなく”て、どちらかといえば、“提示されたことを映像の形にする”職人肌の方が多いですよ。

|

ひとりの人間に「俺はこういう作品がやりたいんだ」と「お前たちが見たいものを形にするぜ」という2本柱が同居しているのは稀で、幸せなケースです。

通常は、プロデューサーと監督を上手く組み合わせたほうが成功の確率は、上がりますね。

──宮崎駿監督のように同居している方が、世の中の成功例として取り上げられることが多そうですが、それは稀なんですね。

森本氏:

『君の名は。』の大ヒットですごくハッキリしたことがあります。

あの作品は、たぶん新海さんの作家性という柱は変えなかった。一方で、「売るためにはこうでしょ」とわかっているプロデューサーがいて、新海さんは「この人が言うんだったら、それに乗ってみよう」と考えたと思うんです。

そもそも、ひとりの中にその両方が宿っているということを前提にするのは、あまりにもリスキーな思考なんです。相性もひっくるめての組み合わせが重要。

アニメーションとか映画というのは総合芸術なので、監督、音響監督、音楽の作家、脚本家、美術などなどプロフェッショナルのスタッフが大勢います。それらをすべてひっくるめてうまく組み合わせて、現場を束ねないとダメなんだろうなと思います。

──なるほど。

森本氏:

僕が昔よく言っていたのは、「どんなお客さんに向けてどんな食べ物を出すのか?──中華料理を作るのか、和食なのか寿司なのか──は、プロデューサーが決める」と。そこまで決まったら、監督は最高の料理を作ってくれるんです。

|

腕に覚えがあるプロフェッショナルは、業界にたくさんいます。でも、彼らをきちんと扱える人間がいないといけないんです。

その立場にいる人間こそがプロデューサーなのですが、現状ではそれができるプロデューサーがなかなかいないので、大変な状況になっているんだろうなとは思います。

アニメの放送本数が増えすぎた理由は、製作委員会が上手く行き“過ぎ”ているため

──プロデューサーであれ監督であれ、核があれば製作委員会は機能するということですね。

イシイ氏:

本当に製作委員会って、機能すればすごく機能するし、今までだって上手くいってきたから25年も続いてきたんです。

ただ、問題があるとすれば、リスクヘッジができるから“量が増えてしまう”ということでしょう。

──たしかに、現在はアニメの本数が多すぎると言われていますね。

イシイ氏:

そう。上手くいき過ぎている。

このあいだ読んだ本にあったのですが、現在の地球上において牛や豚というのは、かつてない繁栄を築き上げているそうなんです。でもそれは個体数としての話。

ほとんどは狭いスペースで育てられて、そして食べられるだけの存在です。それって、今のアニメ業界の製作委員会と似ている気がしていて。

──製作委員会というシステムで、多くのアニメが作られている、と。

イシイ氏:

そう。製作委員会は最高に繁栄できるシステムなんですけど、すべての作品が幸せになるシステムかというとそうではない。

個々全部に目が届いているかというと、届かない。これが難しいところなんですよね。

|

だからと言って、作品を減らしていけば今度は潰れる会社が出てきて、失業するクリエイターが出てきますし、ハイリスクハイリターンだから格差も生まれている。

システムだけが上手くいくものであるばかりに、結果的に今のようなちょっと不思議な状況が生まれてしまっている。

だから、この現状を打破しようと思って、クラウドファンディングをやってみたわけですが……。

森本氏:

僕はもともと経済学部の人間なので、“需要と供給のバランス”でいろいろ考えちゃうんですよ。

現状は、とにかく供給過多です。普通はお金が尽きて、需要と供給のバランスが取れるんですけど、外部のさまざまなところからどんどん出資が入ってくるので、需給バランスを超えて、とにかく動き続けられてしまう。

これ、やっていることはバブル経済と一緒ですよ。“実態経済とは違うところで回り続けている”という状況なので。

イシイ氏:

国内だけであれば適正化が起こりそうなものなんですが、最近海外資本が入って来て、さらにバブル的状況が続きますよね。

それに、やっぱりオモチャを売るためのプロモーションアニメの市場が断然大きい。さらに今は「ソーシャルゲームと連携したプロモーションアニメ」が、新たなアニメになるんじゃないかというひとつの可能性が生まれてきている。

製作委員会からの流れを見ていると、これは面白いなと僕は思っています。

──『モンスターストライク』のアニメ【※】のように、YouTubeで無料公開するような。

※アニメ『モンスターストライク』

2015年からYouTubeで毎週配信しているアニメ。第3期が2018年7月より配信開始。

TVのフォーマットに依存していないので、毎話の分数が異なるのが特徴。過去の作品も公式チャンネルで見ることができる。イシイ氏はストーリー・プロジェクト構成として携わった。

イシイ氏:

そうです。アプリの売り上げを最大化するための販売促進アニメですね。

それだって面白い作品を作れると思います。だって『機動戦士ガンダム』ですら、当時はオモチャ販売を目的としていたアニメだけど面白かったでしょう?(笑) オモチャ主導アニメで『伝説巨神イデオン』まで作れちゃうんですから(笑)。

そういうシステムの中で、あれだけの作家性が出せれば、アニメは面白くなるんです。販売促進アニメをどうやって上手く利用するか。そこはクリエイターの腕だと思います。

ハイクオリティ過ぎる現代アニメシーンに一石を投じた『ポプテピピック』

──最近ではNetflixが『DEVILMAN crybaby』【※】のように、作家性を重視した作品を強く打ち出しているような印象があります。

※DEVILMAN crybaby

Netflixで2018年1月から世界同時配信されているアニメ。永井豪のマンガ『デビルマン』を現代風にアレンジし、なおかつマンガの持つ過激な描写を監督・湯浅政明が一切妥協せず作り上げたことで高く評価された。

Blu-ray BOXがアニプレックスより発売中。

森本氏:

僕も個人的に『DEVILMAN crybaby』は大好きですね。

一度Netflix関係者に会ったことがありますけど、結構マーケティング寄りの分析はされていますね。ただ、最後の最後はアナログだと言っていました。

要するに、とにかく売れる要素を詰め込んだ作品を作るのではなく、要素要素の総合評価で「売れないのでは?」とジャッジされても、責任者が「これイケますよ!」と思ったらやってみる、と。

「作家性が高い、低い」というのをどういう風に捉えるかだと思いますが──表現として尖ったものを入れていくことには積極的だと思います。有料配信というシステムを使っている以上は、誰にでも届くものを作っているだけではテレビ放送と変わらないし、そこで無料のものと勝負していかなければならない。

──作家性だけでなく、いわゆるハイクオリティな作品も多いですよね。

森本氏:

アニメの現場でとある方とお話したときに、「最近のアニメはどれもレベルが高すぎて、何を見ていいのかよくわからない」という話になりました。

僕はこれをラーメン屋にたとえるんです。昔の外食のラーメン屋って、ホント不味かったんですよ(笑)。

家でインスタントを作ったほうが美味かったくらい。でも逆に、今はほとんど、どこのラーメン屋に行っても美味い。基本的にどこも美味しい店で、行列を作るようなのは“超”美味い店というような状況。

|

Netflixにおけるコンテンツもそうなりつつあって。

アニメーションもいろいろ言われてはいますが、15年前、20年前から比べたら、よくできた作品しか今は流れていませんよ。そんな中で、Netflixには一番クオリティの高いものばかりが集まってくる。

もう、新横浜のラーメン博物館かって(笑)。だから、作家性が高い作品というより、それが彼らのシステムの必然なんだと思います。

──今の世のアニメファンは恵まれていますよね。

森本氏:

昔の僕らの時代は、ガラクタのような作品の中で、たまに面白い作品がアニメで出てくると、それはもう宝物だったんです。

でも、今は宝物しかないような状況。単体で見たらスゴいはずなのに、周りもスゴいから全然目立たない作品ばかり。

どれだけ美味しくても、同じようなものばかり食べていると飽きてくる。そういう意味では、不幸な時代だと思います。

今はアニメーションに限らず、映像モノはクオリティが高すぎて、作るほうの立場や現場からすると「もう勘弁してくれ」という状態だと思いますよ。

──見るほうも、作るほうも不幸な時代なのかもしれませんね。

森本氏:

そんななかで、スパイスが効いた新鮮なものが出てくると「こっちの方向、イケるね!」となる。『けものフレンズ』のように、リッチではない方向のコンテンツのほうが、結果として差別化できてしまうようなこともあったり。

イシイ氏:

だって、2018年の1月クールなんて、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』と『ダーリン・イン・ザ・フランキス』【※】の対決かと思っていたら、一番話題をさらったのが『ポプテピピック』だったわけです。

『ポプテピピック』ゲームパート担当の現役大学生「いつか社会的に抹殺されちゃうかもしれません」──パロディにかける思いとネタの出所とは【山下諒インタビュー】

まさに飽食の時代。むちゃくちゃ美味いラーメンが並んでいるのに、激辛ラーメンにすべてを奪われたような(笑)。

『DEVILMAN crybaby』にしても、めちゃくちゃスゴい。ああいったタイプの作品は長い時間をかけて浸透すると思っていますが、まだ世間には伝わっていない、ブームになってはいないという怖さがあります。

なんだろう、この感じ。自分が歳を取ってアニメを見なくなったわけではなくて、周りを見ても騒いでいないというか。

※『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』と『ダーリン・イン・ザ・フランキス』

どちらも2018年1月開始のハイクオリティなTVアニメ。前者は京都アニメーション制作。後者はTRIGGER・A-1 Pictures共同制作。

──実際、ブームという意味では『ポプテピピック』のほうが浸透していますよね。

イシイ氏:

今のTVアニメは、どんなにクオリティが高くても埋もれちゃう。そういう意味ではクラウドファンディングや別のルートを使って何かしなければいけないなという危機感。

市場としての話題性がないと、新しいアニメの出口がない感じがします。

こう思うのは、僕がゲーム屋だからだと思うんです。ゲームは常に行き詰まりみたいなものが起こって、プラットフォームを変えて脱していくという場面が何度もあったんです。

スーパーファミコンが行き詰まったら、プレイステーションが出てきて、また行き詰まって……と、ゲームファンの熱がなくなったときに新しいフォーマットが生まれて、再評価されたり新しい遊び方のソフトが生まれてきたりして、常に技術革新があった。

でもTVアニメには、それこそオモチャのプロモーションか、製作委員会による映像自体を販売するモデルかくらいしか、これまでプラットフォームの進化をしてきていない。日本のCGアニメについても、まだビジネスを変えるまでの進化には時間がかかっていますし。

──今後のアニメの突破口は、どのへんにあると思われますか?

イシイ氏:

そうですね……さらに本気でアプリと連動するアニメに挑戦するとか、もう一度オモチャアニメを見直してみるとか、もう一度クラウドファンディングやNetflixなどの配信限定アニメなども含めて、新しい何かを引き起こさないといけないと思っています。

|

すでに『この世界の片隅に』でクラウドファンディングの最適解は出ていた? パイロットフィルム制作の意味

──話を聞いていて、「クラウドファンディングでアニメを作るのはいろいろなところに無理が出てくるんだな」と思ったのですが、クラウドファンディングにはどんな出口があるとお考えでしょうか?

森本氏:

原作モノだったら可能性があるだろうし、完全にできないわけではないと思うのですが、オリジナルでやろうとするのは、かなり無理があると思います。

実現する手段が既存のルートにあるのだったら、そのほうが効率的なのだと思いますよ。

──製作委員会ですね?

森本氏:

そうですね。

先ほどの話にも出た『この世界の片隅に』で考えると、こうの史代さんのスゴい原作があって、「これだったらお金を出したいね」と、本編制作に出資させるための“パイロットフィルム【※】が必要だった”から、クラウドファンディングというやり方を採ったわけで。

森本氏:

「片渕(須直)監督がこんなことをやりたいんだ」、「こんな映像が見られるんだったらお金を出してもいいよね」という、スタート地点・着火点としてクラウドファンディングは機能しているけれども、実際『この世界の片隅に』はパイロット版ができたら、出資が集まったわけです。

それまでは、監督の頭の中のフィルムが見えなかったから出資金が集まらなかった、というわけで。

「これだったら観る人がいっぱいいる。やる意味が伝わる」──言い方は悪いですが、「これは儲かる」と思ったら、各社さんがきちんと出資するわけです。

※パイロットフィルム

本編制作の前にどんな作品にしたいかを提示する映像。『この世界の片隅に』は本文にあるように、クラウドファンディングでこの制作費を集めた。映画本編は製作委員会各社の出資によって作られた。

──製作委員会を発足して本編を制作するために、クラウドファンディングを利用した、ということですね。

森本氏:

逆に言えば、本編制作をクラウドファンディングで賄わなければならないとしたら……製作委員会発足までに至らない、お金が集まらない問題を抱えているケースでしょう。

──それは、作家性が高すぎて会社としての出資がしにくい、ということだったり?

森本氏:

というよりも、単に「商売的に誰も乗らなかった企画」なんです。

まとめると、クラウドファンディングでやるべきことは「こんなものを作りたいんです」と伝えるためのもの──パイロットフィルムなど──を作ることであって、それを携えて、本編づくりのお金を集めにいくんです。

|

それでもお金が集まらなかったときに、改めてクラウドファンディングで「これを形にするために力を貸してくれませんか」と言うのはアリだと思います。

──パイロットフィルムというのは、なかなか観られる機会がないもので、お話を聞いて改めて重要性がわかりました。

森本氏:

いや、多くの企画ではパイロットフィルムなしでも出資が集まることが多いです。

アニメの業界はそのあたりがヘンで、“企画書”だけでお金が集まることが多いんですよ。他の業界からすればポカンとすることでしょう。

そりゃそうですよね。どうやったら儲かるのか、完成予想図もなしに夢だけ語られて「はい、5000万円ください」だなんて、誰だって「えー!?」ってなるでしょう(笑)。

──企画検討がわりと甘い? ということでしょうか。

森本氏:

そこが、アニメ業界の中にいると麻痺しちゃっているところなんですよね。

その点、ゲーム業界のほうが真っ当ですよ。自分たちのゲームを遊んでもらうために、最初に8000円なりを払ってもらわないといけないんです。

だから、「8000円払いたくなるものを作る、もしくは仕掛ける」という強い意識があるんです。

|

アニメ──とくにTVアニメは、最初にタダで見られて、「見てもらえさえすれば」、「面白いと感じてもらえて」、「映像ソフトを買ってもらえる」ものだと、多くの業界関係者が盲信しているケースが多かった。

それゆえ、視聴者が面白いと思ってくれるであろうポイントをあまり考えずに企画を出してしまうし、ファンにお金を払ってもらう意識がなくなってしまうんです。

「お金を出してもらう」という意識は、アニメ、特にTVアニメ業界に欠けている部分だなと本当に思います。そしてその考え方は、今もそこまで変化していないでしょう。

アニメ制作現場が楽し“過ぎ”るゆえに、お客さんのことを考えない作品が増える

イシイ氏:

ちょっと視点を変えると、スタジオがコピーライト(著作権)を持っていない現状をクラウドファンディングは変えられる可能性を持っているんです。でも、それをやるにはスタジオに負担がありすぎるんですよね。

今までBtoB【※】しかやってこなかったスタジオが、もし急にゲーム会社のようにBtoC【※】をやろうとするときのコスト管理の難しさは、先ほどの『UNDER THE DOG』のリワードの通り。

※BtoB

Business to Business 。会社間取引。

アニメ制作会社は製作委員会やTV局から受注し、制作・納品をする。極端に言えば、ユーザーがソフトを1本も買わなくても制作会社には制作費が支払われるため、利益を出すことができる。

※BtoC

Business to Custmer。コンシューマー、アプリゲームのように、メーカーが直接ユーザーに対して販売する商品のこと。

売れなければメーカーは赤字を出すことになる。自動車や家電、食料品もこれらに相当する。

──ゲーム業界でいうと、デベロッパーがパブリッシャーになるということですね。

イシイ氏:

そうですね。スタジオにとってみれば、これまでどおりのBtoBだけで、お客さんに評価されようがされまいが、クライアントの評価を受けていれば次の仕事がくるわけです。

スタジオもそれに慣れていて、何十年もそうしてやってきた。

「なぜスタジオがコピーライト(著作権)を持てないか」という話はよく聞くし、僕も思うところはあるんですけれど、BtoCでやっていく覚悟があるスタジオは、すでに自社で原作を開発して、その権利をすでに持っているんですよね。

森本氏:

原作を作る負担やリスクを取ってでも、自社でビジネスをやろうとしているか。

──たとえば、サンライズさんしかり、東映アニメーションさん、京都アニメーションさんがそうですよね。

森本氏:

でも、“原作を作る=著作権を持つ”のと、“アニメーションを作る”というのは、まったくの別モノなんですよね。

これがまた難しいところなのですが、アニメーションの現場って楽しいんですよ(笑)。共同作業としていろいろな人たちと一緒になって、ひとつのものを作り上げていく──この作業の現場自体が楽しいんです。

|

だから、原作・企画を作るためにエネルギーを使うくらいだったら、そのネタとなる原作なり企画を誰かが持ってきてくれるほうがいいわけで。そうすれば、たとえ権利を持てなくても、ずっと現場を回して作り続けられるから。

そもそも、クリエイティブなものを目指している人が、どれだけアニメーションの現場に来ているのか、という問題が根っこにあるのでしょう。今のアニメーターの方は純粋に絵を描きたい人たちが大半です。

それよりも「自らのコンテンツを作りたい」という思いを持っているのであれば、アニメよりもマンガだったり、ゲームの世界へ行く方が多いと思います。

イシイ氏:

そうですね。やっぱりゲーム業界のほうが圧倒的に多い気がしますね。

例えばレベルファイブの日野晃博さん、稲船敬二さん、コジマプロダクションの小島秀夫さんといった皆さんは「どういうファンに対して、何をいくらでどれだけ売ろう」ということをすごく考えていると思います。それは、ゲームはBtoCで一般消費者に売る商品だからです。

ただ、コンシューマーゲームに重きを置いている人間は“商品を売っている”という意識で、ソーシャルゲーム開発の場合は、また違ったりして。彼らは“サービスを売っている”という意識の人たちですから。

──どういうところが違うのでしょうか?

イシイ氏:

服屋さんでたとえると、コンシューマーゲームクリエイターは洋服をデザインして作る人。そして、ソーシャルゲームのクリエイターはカリスマ店員さん。

つまり、服を作る人を購入者は意識しているけれども、もっと直に長くユーザーと接する店員さんのほうが、よりお客さんの好みなり意見を吸い上げる力を持っている。

|

でも、カッコいい服を作れる人が店頭に立っても、いい売上を立てられるとは限らないし、売上がスゴいカリスマ店員がいいセンスの服を作れるかどうかもわからない。

アニメ業界は例えが難しいですが、BtoBなので無理やり例えると素晴らしい生地を作る職人さんですかね。それを仕立て屋さんが仕入れて服にして売る。

生地の職人の円、服の職人の円、カリスマ店員の円が重なっているところにいる人が、ヒットメーカーになっている気がします。

──先ほどのクラウドファンディングでいうと、アニメスタジオで制作管理をしている人に、一般ユーザーコミュニティ対応までさせるとか。

イシイ氏:

そう。そのくらい、仕事が違いますもんね。そこの感覚の違いもわかりつつ、各職人をうまく繋いでいくのがプロデューサーなわけです。

──プロデューサーの重要性は、今日の話の中にずっと流れているテーマですね。感覚の違いを理解しながらプロジェクトを進められるプロデューサーを育成していかなければならない、と。

イシイ氏:

プロデューサーも進化しないといけないのですが、デキる人も自分の市場を持ってしまうと、その市場に特化してしまうんですよね。

それよりも、“自分の市場の横の市場に移動できる”プロデューサーがいたほうがいい。クリエイターもそうなのですけれど、「横に移動できる人、複数の市場を股にかける人がいないといけないな」と思っているんです。

|

僕もゲーム業界を離れてそうなりたいなと頑張ってはいるのですが、ぶっちゃけ苦労のほうが多いです(笑)。

──今回のクラウドファンディグでの挑戦も、そのひとつの例ですね。

イシイ氏:

そうですね。最近だと、「ブロックチェーン【※】を使った著作権管理で、映像ビジネスがどう変わるか」が気になっています。

配信なんて、映像をネットに置いておけば好きにできますからね。好きにダウンロードしてもらっても大丈夫になる時代がくるわけですよ。

ソーシャルゲームとアニメの連動も、もっとうまくいくと思ってはいます。

あともうひとつ。海外に目を向けると、マーベルの『アベンジャーズ』シリーズなどは、人種問題に対する社会的なメッセージを思いきりエンターテインメントの中に盛り込んでいますよね。

でも、そういうことが今の日本のアニメはできていないし、商売にも昇華できていないことが気になっていて。

社会的なメッセージを盛り込むことについては、実は自分のゲームの歴史を振り返って見てみると、けっこう入れ続けていたんですよ。ですから、アニメでもそういうことをやりたいなと思うし、そういうプロデューサーさんとかチームと出会ってきたい。

そうして出会ったひとたちと作ったアニメを、配信系のプラットフォームでワールドワイドに展開できればいいな、という気持ちはあります。

※ブロックチェーン

分散型ネットワーク技術。ビットコインなどの暗号通貨に応用されている。

ACG Networkではこれを利用しコンテンツ制作の資金調達などを行なう。

──具体的な動きはあるのでしょうか?

イシイ氏:

先日、シンガポールで行われたイベントで『The Missing Notes』という企画を発表しました。

『The Missing Notes』イメージイラスト

──『The Missing Notes』は、どのような作品なのでしょうか?

イシイ氏:

『The Missing Notes』には、原作者として関わっています。キャラクターデザインは箕星太朗さん【※】です。

これは、ノーベル平和賞を受賞したマララさん【※】をモデルにした物語で、ララという女の子が歌で何かメッセージを伝えようと日本に亡命してくるのですが、暗殺されてしまう。その謎を日本人の友人のバンドメンバーが探っていく……というストーリーです。

※箕星太朗

『ラブプラス』シリーズのキャラクターデザインなどで知られる。現在はフリーのキャラクターデザイナーとして活躍。著書にマンガ『制服ロビンソン』など。

※マララさん

マララ・ユスフザイ。パキスタンの人権活動家。

武装勢力タリバンによる女性抑圧を訴える文章を11歳の時にブログに投稿し、世界的に話題となる。以後、女性への教育や平和を訴える活動を続け、2012年には反対する勢力から銃撃・負傷するも一命をとりとめ、2014年には17歳でノーベル平和賞を受賞。2017年には19歳で国連平和大使に任命された。

──確かに、社会的なメッセージが込められていそうな設定ですね。

イシイ氏:

今の日本のアニメ市場だと作れない作品だと思うのです。まだ国内では詳細があまり報じられていませんが、動き出した際には、みなさんぜひ応援をお願いします。(了)

|

クラウドファンディングで成功したインディペンデントなアニメが業界を変え、クリエイターをユーザーが直接支援する──そんなストーリーを想像して臨んだ取材は、業界歴20年のプロデューサーたちにより一刀両断され、話題は『UNDER THE DOG』での経験を踏まえてのまったく予想外の展開となった。

作ることだけに専念したいスタジオ、独創性のある監督、スタッフの力を最大限に引き出すプロデューサー……アニメ業界は、それらのピースがうまくはまって、これまで多くの良質な作品が生み出されてきた。

しかしいま、高クオリティ作品が溢れ、制作者側も視聴者側も飽和状態となり、需給パランスが崩れてきた。にもかかわらず、資金流入は止まらない状況だという。

そんななかで昨今期待されている配信ビジネスやクラウドファンディングはどんな役割を担えるのか。このインタビューでひとつの未来は聞けたが、ユーザーの動員をどのように結びつけてビジネスを回していくか、ことは単純な話ではない。

似たようなテーマやキャラクターばかりといった状況に対して、クリエイターの才能と偶然要素だけに頼ってシーンの多様性を維持するのは極めてリスキーだ。

企画の閉塞感は製作・制作サイドが海外市場の「お客さん」をきちんと見ることで一転して多様性に変化しうる。イシイ氏が最後に語ってくれた新たなアニメの展望。こうした動きに対してユーザーがしっかりとリアクションを取っていくことも、また次なるアニメの未来に繋がるのだと思う。

【プレゼントのお知らせ】

★『UNDER THE DOG』ブルーレイディスクプレゼント★

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) August 22, 2018

クラウドファンディングで全編制作されたアニメ『アンダーザドッグ』のBDを3名様にプレゼント@denfaminicogameをフォロー&ツイートをRTで応募完了です。

原作イシイジロウ氏とプロデューサー森本浩二氏の対談はこちらhttps://t.co/ldXDwEW4SI pic.twitter.com/Nn7SFenwmZ

【あわせて読みたい】

『Detroit: Become Human』は日本のアドベンチャーゲームの文法に興味がない──イシイジロウ氏が感じた葛藤と、自身の限界プレイステーション4用オープンシナリオ・アドベンチャーゲーム『Detroit: Become Human』を、イシイジロウ氏に日本人クリエイターとしての視点から評価してもらいました。こちらもぜひお楽しみください。