「アドベンチャーゲーム」。このジャンル名を聞くと、「テキストと絵と音楽があるゲーム」とか、「アクションアドベンチャーにおける冒険要素」などといったイメージを頭に思い浮かべる読者もいるかもしれない。

しかし正確には、アドベンチャーゲームとは「コンピューター(ゲーム)から提示される情報をもとに、プレイヤーが行動を決定し、ゲーム側と対話するジャンル」である。

たとえば『かまいたちの夜』のようなアドベンチャーゲームなら、ゲーム側が文章とグラフィックでプレイヤー側に、現在進んでいる物語の状況や背景を説明する。プレイヤーはそれを読んで選択肢を選び、コンピューター側はまたその答えを受け取って先の物語を語り始める。

アドベンチャーゲームは場面ごとに課題を提示する進行型ゲームの最前線に位置し、内容・形式の両方の側面から、ゲームで物語を語る方法論をアップデートさせてきた。

2013年の4Gamerのアドベンチャーゲーム座談会では、「物語にゲームが挟まる作品/物語でゲームを作る作品」、「横に広がるフローチャートを縦に並べた新しい構造」、「未来をセーブする」、「トゥルーエンドの定義」、「なぜメタフィクションのアドベンチャーゲームが生まれてきたか」など、さまざまな新しい論点が提示され、既存の概念が明晰に整理されている。

そんなアドベンチャーゲームのリッチな表現にこだわり続けているフランスのスタジオがある。かつて『HEAVY RAIN -心の軋むとき-』(以下、『ヘビーレイン』)でまったく新しいアドベンチャーゲームを生み出し、全世界に衝撃を与えた Quantic Dreamだ。

同スタジオの最新作であるプレイステーション4用オープンシナリオ・アドベンチャーゲーム『Detroit: Become Human』(以下、『デトロイト』)は、パフォーマンス・キャプチャーを駆使して、実写と見紛うかのような映像を提示し、そこに大量の物語の分岐を用意した、まさに最高級のアドベンチャーゲーム大作である。

4年を超える制作期間を経て完成した本作は、発売からまたたく間に熱狂的なファンを生み出している。例を挙げると、劇中で変異体になったことを示す赤色のリングをSNS上で自分のアカウント名につける動きが世界中で広がっている。

そこで電ファミニコゲーマーでは、『428 〜封鎖された渋谷で〜』、『タイムトラベラーズ』のクリエイターであり、4Gamerのアドベンチャーゲーム座談会でも主導的な役割を果たしたイシイジロウ氏を招請し、日本人クリエイターの視点から『デトロイト』を評価していただいた。4Gamerの座談会記事の公開から5年、アドベンチャーゲームの最先端『デトロイト』は、なにを提示しているのか?

文・取材/福山幸司

編集/ishigenn

カメラマン/佐々木秀二

日本のアドベンチャーゲーム開発者から見る『デトロイト』と『ヘビーレイン』

──4Gamerの記事が2013年にあり、今は2018年。海外からこういうアドベンチャーゲームが出て、その答え合わせというわけではないんですが、現在における最新の形として『デトロイト』で提示されたものがあります。

そこで、今回はイシイさんに感想をぜひ聞いてみたいと思いました。

(画像は日本オリジナルのメインアートを公開 | Detroit: Become Human オフィシャルサイトより)

イシイジロウ氏(以下、イシイ氏):

前回の座談会のときに、Quantic Dreamの『ヘビーレイン』はすでに発売されていたんですが、日本のアドベンチャーゲームのストーリーの文法に本質的に乗っていなかったので、議論のなかには入らなかったんですよ。

(画像はゲームソフト | HEAVY RAIN -心の軋むとき- | プレイステーション® オフィシャルサイトより)

──ほかの方もいらっしゃるなかで、日本人向けの座談会でしたし、日本の文脈でもなかったということですね。『デトロイト』をプレイしての感想は率直にいかがだったでしょうか。

イシイ氏:

『デトロイト』はフォトリアルのアドベンチャーゲームとしては現時点においての最高傑作であることは揺るぎない事実だと思います。ここまでのアドベンチャーゲームが作れるのかと皆が驚いていることでしょう。

|

ただ同時に『デトロイト』をプレイしていて「日本のアドベンチャーゲームの文法とは別の方向を目指している人が作っている」、「日本のアドベンチャーゲームの文法に興味がない人が作っている」とも感じました。文法を知らないという意味ではなく、僕らが目指している方向に興味がないのではないか、まったく別の志向性ではないか? ということです。

そういう意味では、日本でアドベンチャーゲームを作っている人間である僕が、『デトロイト』を批評するということ自体、日本のアドベンチャーゲームの限界を語ってしまう怖さがある。

もしかしたら『デトロイト』が本質的に目指していることに、僕が気づいていないだけなのかもしれない。つまり『デトロイト』を僕が語ることの限界を承知した上で、話を聞いてほしいんですよ。

──海外のアドベンチャーゲームである『デトロイト』を日本のアドベンチャーゲーム開発者が批評する行為、それ自体に限界があるかもしれないと。

イシイ氏:

ただ、僕は『ヘビーレイン』をすごく評価していて、日本ゲーム大賞のゲームデザイナーズ大賞のときに、『ラブプラス』と『ヘビーレイン』を推薦しました。その後、審査員みんなで協議した結果、最終的には『ヘビーレイン』が選出されました。

──イシイさんが『ヘビーレイン』を高く評価したのは、日本のアドベンチャーゲームに刑事モノのようなミステリーアドベンチャーという文脈が脈々とあるからこそ、共感を覚えたんでしょうか。

イシイ氏:

いえ、そうではないですね。むしろ『ヘビーレイン』のほうが僕らが持っている日本の文法に遠く、『デトロイト』のほうが近いんですよ。『ヘビーレイン』というのは、その表現の先にあるものが想像し得なかった。だからこそ凄味を感じたのです。

|

一方、『デトロイト』は日本のアドベンチャーゲームに近づいてきたように見える。奇妙に聞こえるかもしれませんが、だからこそ、僕は逆に『デトロイト』のことがわからなくなってしまったんですよ。

フローチャート、メタフィクション的要素を持っている『デトロイト』のほうが妙に日本の文法に近い。『ヘビーレイン』が目指していた方向性のほうが僕にとって違和感の輪郭が明確だったんですよ。

──では、イシイさんは『ヘビーレイン』のどの点を高く評価したのでしょうか?

イシイ氏:

『ヘビーレイン』をプレイしたときに、これは物語が持っている悲劇性、残酷さみたいなものを体感するために作られたゲームデザインである、と強く感じました。

それはなぜかというと、ゲームにおける物語というのは、正解と不正解という物語の仕組みで成り立っているからです。しかし、それだとできないことがあります。

「避けられない悲劇というものが、ゲーム上で納得できる形で起こる」……これができないんですよ。

|

これは僕自身が90年代にサウンドノベルをプレイしたときに気付いた、ビデオゲームで物語を語る上での課題だったんです。たとえば、サウンドノベルの場合は正解と不正解があるので、不正解を自分で選択しない限り、悲劇というものは基本的に起こらないんですよ。

もちろん、正解によって悲劇的な展開になるということもありえます。でもそれって物語であってゲームではないんですよ。ゲーム上で納得できる形という意味での悲劇ではない。

つまり不正解が悲劇ならば、正解を選んで回避すればいいんです。ゲームの物語はずっとそれで成立していました。

しかし、それではシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』が描けない。

(画像はロミオとジュリエット – Wikipedia より)

シェイクスピアみたいな悲劇をゲームにしたときに、『ロミオとジュリエット』だと、死なないで結ばれるというエンディングになってしまう。

神父さんの主張がずれていて、お互いがお互いを死んだと勘違いして、自ら死を選ぶ本来のエンディングは、ゲームでは描けなかったんです。

──つまり選択によって悲劇は回避する仕組みがあり、そのはてにグッドエンド、トゥルーエンドに辿り着く構造が従来のアドベンチャーゲームにはあると。

イシイ氏:

アンハッピーと、ハッピーならば、やはりハッピーを目指すというのが、ゲーム上のコンセプトになっているわけです。そこにはゲーム的な正解があるということですね。

ここで勘違いしないでいただきたいのは、アンハッピーを内包しながらハッピーというパターンはあります。つまりビターエンド的なもの。

悲劇的な展開があったとしても、そのあとに控えている正解のためにある。仮に悲劇的な結末だったとしても、作り手側が提示するバッドエンドを選択したなという気持ちにしかならないと思うんですよ。

|

それは単純にすごくよくできたバッドエンドでしかない。不正解のストレスと、その後の正解によるストレスの解放が、ゲームのなかで内在しているんですよ。

これが基本構造なんですが、それでは描けない物語がある。文学としての悲劇性です。

『ヘビーレイン』はそれを描こうとしていること自体が、日本のアドベンチャーゲームと圧倒的に違う。

──『ヘビーレイン』は具体的にどのように、ゲーム的に納得できうる形での悲劇性を表現しているのでしょうか。

イシイ氏:

僕が『ヘビーレイン』で印象に残っているポイントはふたつあります。ひとつは自分の腕を切ろうとする、有名なシーンです。

あれは厳密には物語的な意味での悲劇性で、ゲームとしては回避できる。回避はできるんですが、ゲーム上は痛みを体感しろという作品の方向性が打ち出されている、象徴的なシーンだと思います。

もうひとつは、慌てて容疑者を射殺してしまう場面。ここはかなり巧妙に仕掛けられているんですよね。

今まで人を撃つときはこう撃つとか、コントローラーをこう触る、何かが来たときにすぐボタンを押して逃げないと殺される、みたいなことを覚えさせられた上で、ふっとしたフェイクで、銃を思わず、撃ってしまうんですよ。

もちろん撃たない選択肢もあるんですけど、反射的に撃ってしまう。プレイヤーの誤射によって、殺人を犯してしまう悲劇ですよ。

これは自分が慌てたことで生まれるドラマであり、ゲーム的に納得できる悲劇になっています。当時、すごく感心しました。

これで思い出したのが、昔、僕が『Little Lovers SHE SO GAME』【※】というゲームを作ったときに、その問題意識を念頭に作ったということでした。

|

当時は、TRPGみたいな言い方をしていましたが、悲劇をゲームとして描くために、どういう解決方法があるかと考えたとき、できたのがランダム性だったんです。『Little Lovers SHE SO GAME』は、すごろくゲームなので、サイコロを振って物語が進むんですが、サイコロの結果はランダムで起こったものなので、それを覆すことはできない。

プレイヤーが任意に選択したのではなく、これはこういう運命であるとランダム性を受け入れていくことを、物語の仕組みにしようと思ったんです。悲劇が起こっても、それは運命であると。悲劇を物語としてどう楽しむかということに対して、僕はすごろくを選んだわけですね。

それとは別のコンセプトで、悲劇性を体感させようとしたのが『ヘビーレイン』だと思うんです。日本のアドベンチャーゲームでは、悲劇をただ体感させるというコンセプトがあまりない。ここは大きな違いだと思います。

※『Little Lovers SHE SO GAME』

1999年にリリースされた高校生活テーブルトークRPG『Little Lovers SHE SO GAME』。プレイヤーは6人のなかからヒロインを選び、高校生活を経て恋仲になることを目指す。イシイ氏が企画と総監督を務めた。

──イシイさんの話を聞いていて、ゲーム版『ウォーキングデッド』や『This War of Mine』を思い出しました。最近ではプレイヤーに過酷な選択肢を迫る海外のゲームが増えています。

(画像はSteam:This War of Mine より)

言われてみれば『ヘビーレイン』はゲーム上で、それらのテーマに挑んだことについては、時代的にも完全に先駆けています。

イシイ氏:

海外のアドベンチャーゲームでも、たとえば『ライフ イズ ストレンジ』【※】は日本のゲームに近い感覚は受けました。

(画像はLife is Strange | SQUARE ENIX より)

メタな視点までは出てこなかったですが、インタラクティブであるがゆえに物語が変化する部分については、しっかりやっていました。

2011年に発売された『L.A.ノワール』【※】とかですと、基本的には物語のなかにゲームがあって、それをクリアしていく古いフォーマット。

(画像はRockstar Games – L.A. Noire より)

でも、『ヘビーレイン』はまったく違う。人生において、避けるべきことを経験させようとする感覚がすごくある。

ゲームにおいてバッドエンドとして処理されて乗り越えられることだったものを、あえて見せてくる。ここに確固たるポリシーを感じました。

Quantic Dreamのゲームの本質は「体感」

イシイ氏:

そして『デトロイト』ですが『ヘビーレイン』を洗練させて、グッと完成度が上がっている。ゲームとしての完成度はすばらしいですよね。ただ一方で、うまく作っているがゆえに「体感させる」というQuantic Dreamの本質がにごっているように感じるんです。

さらに、日本のアドベンチャーゲームがメタフィクション的なものとか、群像劇が持っている相反するものを、トゥルーエンドに持ってくるような構造について、少し匂わせておきながら落とし込んでいない。日本のアドベンチャーの文法でゲームを作ってきた僕はそう感じてしまって、ちょっとモヤモヤしてしまったんですね。

|

日本のアドベンチャーゲーム的な発想であれば、フローチャートであったり、リプレイがあったりするときに、もう少しなにかを提示すると思うんです。

日本と海外でメタフィクションの好まれ方が違うか、海外でメタフィクションが好まれていないかといわれれば、そんなことはなくて、映画的なものではメタフィクションは取り入れられている。タイムトラベルものとか、ループものとか、ゲーム構造的なものは実は得意ですよね。

──最近ではドラマ版『ウエストワールド』【※】が顕著でしたね。近年、ゲームにおけるメタフィクションは『Doki Doki Literature Club』など、インディーシーンでは出てきていますが、メジャーシーンで凝ったものは確かに出てきていないような気がします。

(画像はウエストワールド|ワーナー・ブラザース より)

イシイ氏:

『デトロイト』は『ヘビーレイン』に比べて圧倒的にメジャー感は上がっていて、バランスもよくなっている。『デトロイト』と『ヘビーレイン』をゲームとしてどちらがおもしろいか、どちらの完成度が高いか、と問われれば、僕は『デトロイト』と答えます。

そういう意味では異論はないのですが、『デトロイト』だけを取り上げると、メタな仕掛けやフェイクが多くて、モヤモヤしてしまう。

──そこをもう少し詳しく聞かせてください。

イシイ氏:

『デトロイト』で僕がモヤモヤしたのは、群像劇であるがゆえの意味合いですね。ゲームにおける群像劇として、敵対するものをコントロールするところを描きながら、その先に行けていないと思うんです。

キャラクターとキャラクターが相反したときに、どれを選んでも正解ですよ、という作品のスタンスがありますが、僕には正解の物語があるように見えてしまった。正解ルートから逸れてしまうと、どうしてもその差分のようにしか見えないんですよ。

|

もちろん、どのルートも正解なんだと捉える人もいるとは思います。カーラ編は単独で見ると、どのエンディングも語りたいものがある気がしました。

ですが、コナー編だと変異体になるルート、マーカス編だと平和的にデモをやるのが、正解のルートのように見えてしまう。マーカス編の暴力的な革命では、カーラ編にも影響を与えてしまうじゃないですか。それによって、カーラが死んでしまう必然であることのメッセージが感じられないんです。

──なるほど。ただ、イシイさんと違って、主人公が悪に手を染める、鬼神になるという、ピカレスク的な面白さを感じたプレイヤーもいたと思います。

イシイ氏:

ゲーム全体でいえば群像劇ですからね。そこから辿り着ける新しい可能性を提示しなければ、物語として僕はちょっと納得できない。ハンクと敵対する展開だけだったら、それ自体は予想がついてしまう。

たとえば、日本のゲームならば、マーカスが平和的なデモをしましたが、それによってマーカスは絶対に死ぬ。でもカーラはそのおかげで入国審査が通って生き残る、とするでしょうね。

そのほうがドラマが盛り上がる。でも平和的にデモをやり、コナーが変異体になると、全員が生き残れるわけですから、これが正解ルートのように思えてしまう。

──コナーは、マーカスやカーラと比較すると抑圧されていない存在なので、必ずしも変異体になることを推奨しているようには思えませんでしたが……。

イシイ氏:

なるほど。難しいところですよね。変異体にならないという物語があることはわかります。ただ、はっきり提示されていないし、答えがない。

対峙はさせて、そこで引き裂かれようとはしてはいるけど、引き裂かれた後の展開を追って、作り手は何を語るんだろうといったときに、そこの可能性もあるよってぐらいの感じが、僕の個人的な感想として残念なんですよね。

|

それにコナーはマーカスと協力したほうが、ドラマ上、出てくる要素が多くて、伏線も繋がってましたよね。物語上の伏線がどこに集約するのかと見たときに、真逆の方向に集約するような伏線というのはあまりない。

──ただ、そのなかではノースは平和デモには反対で、ノースの親密度をあげるロールプレイを忠実にしていくと、カーラとアリスのシナリオに悲劇が起こる可能性が生まれます。

イシイ氏:

ノースとの親密度って、個人的な感想だと、キャラクターたちのなかで一番気にならなかったですね。

途中から出てくるし、ほかのキャラクターと比べると、あの存在がマーカスというテーマにあっていない気がして。平和的なデモを訴えるジョシュとの親密度を上げると、男どうしで恋人になる展開とかあるんでしょうか。

──その展開はないですね。

イシイ氏:

ノースはヒロインだから、キスするんでしょうけど、平和的な展開を選んだときにはジョシュとキスしてもいいと思うんですよ。そうすればふたりのバランスがマーカスのシナリオのテーマになってくると思いますね。

位置関係的にはジョシュがいう平和デモに傾いているのに、結局、それに反対したノースと恋愛する展開になってしまっている。マーカスがひとりで街を見ている場面で、ノースではなくジョシュが現れる展開が用意されていたら、すごく良かったと思いますね。

|

ですから、そのキャラクターにおける幸せとは何かってこと自体、前提として作り手が考えている。

たとえばカーラ編は、アリスのために犠牲になるシーンはいくつもありますけど、プレイヤーはそうはしないですよね。そこにカーラの幸せがあるんですよ。

これが日本のゲームだと、ルートごとに相反するものを描いたと思います。そして、それを包括的に超えるトゥルーエンドという構造のゲームデザインがありますが、『デトロイト』の場合は、正解がないがゆえに本能的にハッピーなルートを求めてしまう。

──『ヘビーレイン』と『デトロイト』が違うのは、親密度、世論の支持、ソフトウェアの異常というステータスがあることですね。それらがあることで、ハンクと親密度を上げていても、ポリシーからAIを信用していない人は、変異体にならない選択肢を選ぶかもしれない。

そうなるとハンクと敵対することは、劇的な悲しさを帯びると思うんです。変異体になりたくないけど、ハンクとは仲良くしたい、そういう葛藤が生まれると思うんですよ。

イシイ氏:

だからこそ、その答えを提示しなければならないと思うんですよ。わかりやすくいうと、コナーとマーカスが敵対しなければ、全員の生存はありえないとか、本来の革命はありえないとかを群像劇として用意しておく。

親密度を上げて敵対するがゆえに、到達できるルートを用意したり、コナーが本当にハンクのことを思っているのにも関わらず、敵対したがゆえにハンクとコナーの間で起こった対立が、実際の革命にどう影響を与えるかっていう物語を作るべきだったのではないかなと。

そういうものが日本のゲーム文法的な、相反する物語を超えた意味でメタな部分で存在するトゥルーエンドだと思うんです。

|

「そういうメタなトゥルーエンドをやりたいのかな?」と思ったんですが、そう作られてはいなかった。「こうやったらいいのに」という可能性を提示しているのに開かない感じ。

おそらく僕がこういうことをデヴィッド・ケイジさんに伝えても「そこには興味ないんだよ」、「そこは重要じゃないんだよ」といわれる気がする。

ほかにも親密度を上げられるキャラクターはたくさんいますよね。ハンクとコナー、カーラとアリス、マーカスとノースなど。

親密度を上げる、世論の支持を上げるってことに対してこだわると、やはり物語上の正解ルートがあるように見えてきてしまうんですよ。

※デヴィッド・ケイジ

Quantic Dreamのクリエイティブディレクター。各作品の脚本も務めている。同スタジオの創立者であり、顔とも言える存在。

──なるほど。群像劇で複数のキャラクターがそれぞれの物語を辿るという構造なのに、その群像劇を活用したトゥルーエンドには向かっていかないと。

イシイ氏:

別にそれ自体を否定はしていないんです。でもこのゲームは、クロエとか、「rA9」とか、序盤からメタフィクションを匂わせるわけです。だからこそメタフィクションが本格的にやりたいのであれば、また日本のゲーム文法に照らせば、rA9をこうしていただろう、もっと味付けができたんじゃないかと、僕には思えてしまう。

rA9が出てきたときに、「あ、これ、プレイヤーはrA9なんだろうな」と思ってプレイしていたんですけど、結局、そこが明確に描かれないんですよ。

──パッケージやホームページでrA9に関するギミックがありますが、ゲーム終盤にrA9に迫る展開はありませんでした。

イシイ氏:

作っている人が本当にやりたいことの意思がちょっと見えないんですよ。「僕が作ったら、こうなったし、こうなったほうが面白いと思いませんか?」という提示に『デトロイト』はなってしまう。

日本のゲームデザイナーが中に入って『デトロイト』を作ったら、どうなったかといえば、僕自身はまったく別の新しい何かになると思います。

|

たとえばカーラ編で、部屋を片付ける単純作業をさせられるシーンなどは、アンドロイドであることと命令や目的を与えられることが、ゲームデザインとマッチしているんですよ。カーラ編で変異体になるとき、僕はすごく可能性を感じたんです。

「これはとんでもない展開になるぞ」と。変異体になってロボット三原則みたいなものを破ったら、一気にそこで世界が広げるのかなと想像して……。

──マップの端に行くとミッション圏外で注意されるというゲームでありがちな制約を、アンドロイドであることを逆手にとって整合性をとっているのはうまいのですが、イシイさんが言われているように変異体になった瞬間、オープンワールドに変貌したり、アクションに広がりが生まれていたら、かなり驚きがあったのかもしれません。

イシイ氏:

でもそれだとやっぱり、体感のゲームではなくなりますから。そういうアプローチに興味がなかったんでしょうね。rA9も、日本のアドベンチャーゲームの文法からいえば、描くはずのものですが、やはりそこには興味はない。

──日本のゲームデザイナーが『デトロイト』を描いていたら、どうなっていたと思いますか?

イシイ氏:

たとえば、ハンクの息子の情報に関して言えば、別ルートで得られる情報として扱い、メタな存在であるプレイヤーを解して伝達する手法を取るとか。

rA9が収集したメタデータが、アンドロイドの革命やコナーやカーラの運命を、どのように正解ルートに持ち込むかという、ネットワーク上の仕掛けがあるからこそ作れる物語性……こういうものを提示したと思います。

ただ、ここで最初に言ったことに戻るんですよ。もしかしたら『デトロイト』というのは、イシイジロウが考えているアドベンチャーゲームを批判しているかもしれない。

|

僕が考えているようなことをそもそも目指しているわけではなくて、僕が『デトロイト』の本質に気付いていないだけなのかもしれない。だから僕だったらこう作る、と言っていること自体が、僕自身の限界を露呈しているんですよ。その点において、日本のアドベンチャーゲームのデザイナーが、そこを突っ込んでしまうと、単純にチグハグになってしまう。

日本のアドベンチャーゲームがこれまで歩んできたループとかフローチャートとかに縛られているがゆえに、僕が言っていることは、逆説的に『デトロイト』の本質から外れて語ってしまっているんじゃないか。

Quantic Dreamがこだわって作っているのは体感のほうなんじゃないかと。『デトロイト』は感情移入させるテクニックがすばらしく、体感とアンドロイドの設定が組み合わさったことはエポックだと思いますので。

『デトロイト』のフローチャート

イシイ氏:

作り手の視点で考えると、開発中にいくつかの方向転換があったんじゃないかとは思うんです。やりたいことと、こうせざる得ないところが混ざっている気がして。いくつかの選択の結果として、あのバランスとなった。そういう意味では、『ヘビーレイン』はフローチャートがないぶん、むしろ綺麗に割り切っているように見えてしまう。

──デヴィッド・ケイジさんは、フローチャートを入れた動機については、『ヘビーレイン』のときに、ほかのルートがあることに気付かないプレイヤーが多かったから今回は提示したと言っていました。

イシイ氏:

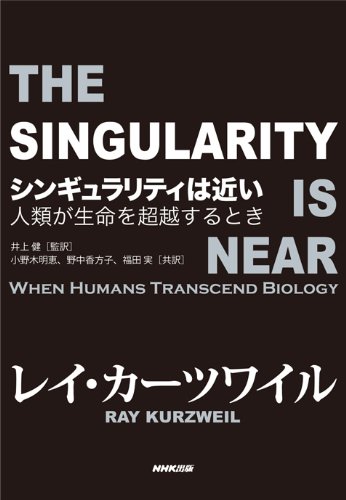

フローチャートはシーンのリストみたいな感じにしていますよね。『弟切草』、『かまいたちの夜』、『街』が最初に発売されたときには、フローチャートを提示せずにしおりという概念でやっていましたが、それが『ヘビーレイン』に近いなと思ったんですね。

それらのタイトルは、プレイステーション移植時にフローチャートを入れているんですが、同じことをやっているのが『デトロイト』だと思いました。

1998年に発売されたチュンソフトのサウンドノベル『街』。とあるキャラクターから異なる時間の異なるキャラクターの視点へと移動する「ZAP」システムがあり、それに付随するようにプレイヤーの選択によって生成されるフローチャートが存在していた。『弟切草』、『かまいたちの夜』といった作品は、プレイステーションに移植される際に同様のフローチャートを搭載している。

(画像は街 ~運命の交差点~ 特別篇 | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイト より)

『デトロイト』でフローチャートを入れてきたのはいいんですけど、このフローチャートは何を表しているのかといったときに、ただシステムをあらわしているとしか感じなかったんですね。

──フローチャートで行っていないルートを探す面白さはなかったですか。 たとえば『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』【※】みたいに、ルートを探すために試行錯誤する面白さはあると思いました。

(画像は2017年発売のPlayStation 4/PlayStation Vita版『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 』公式サイトより)

しかも、今回はシーンが終わると、そのシーンのフローチャートがすべて見通せる構造になっている。行ったところだけがマッピングされるんじゃなくて、他にどんな道筋があるのかが、すでに可視化されている。

イシイ氏:

フローチャートがすべて可視化されている時点で、穴埋めをしたい人は出てくると思いますが、僕はそれを埋めたり、コンプリートする欲求はあまりないんですよね。

しかし、リプレイしやすいシステムになっていないから少し手間がかかったということもありましたし、正解ルートと感じるエンディングが物語のメッセージ性、キャラクターのテーマに対して納得できているものを提示している感覚がある。

もしそこに明かされていない欠落したテーマがあるなら、がんばって見ようとするかもしれない。ただ、全員生存のルートがすべての伏線を回収している実感があったので、そこを目指す以外は細かい穴埋めをしようとは思わなかった。

──フローチャートが可視化されていることは、プレイヤーという概念を提示する仕掛けの一部なのかな? とは思いました。

イシイ氏:

プレイヤーという概念がなければ、この物語が成立しないという仕掛けを感じられる場所がそれほどないですよね。だからプレイヤーという概念をメタで表現する必要はないと思うんですよ。

|

序盤の目的、つまり人間の指令に対して、アンドロイドが従順に動いていたものをプレイヤーが破壊するということ自体はたいへんすばらしい。でも、じゃあプレイヤーがどこに行くかというと、また同じゲームシステムなんですよ。

ゲームシステムがそこでインフレを起こしていない。相反する物語にプレイヤーがいたからこそ救われたんだと思わせる仕掛けが、意思としてあまり感じられないですよね。

この構造は、どちらかが生きれば、どちらかが死ぬ、といった相反するものを提示するだけで、すごく簡単にできるわけですよ。あるいは、両方とも生き残るという選択がすごく難しいけど存在はしている。

そう提示することでプレイヤーの意思というものが強く物語上に現れるんですが、やはりそういう作り方をしていない。

──確かにフローチャートの存在は、メタとは違う部分で、試行錯誤を促してはいるのか、そうではないのかよくわからない部分がありますね。終盤のフローチャートがそれぞれ並列に存在しているのも奇妙ですし。

ある意味で坂口博信さんの『ザ・デストラップ』【※】のような、途中で大きく話がふたつに分岐する、極めて古典的なアドベンチャーゲームに似ているなと。

(画像はTHE DEATH TRAP | プロジェクトEGG | レトロゲーム配信サイト より)

イシイ氏:

この多重のフローチャートは、すべての可能性が並列に存在していることをプレイヤーに伝えたかったんだと思います。最終任務、旅立ち、サイバーライフ社タワー、リコールセンター、これらの並列したフローチャートだけでみたら、それ自体は正解がないってことなんですよ。

つまりどこでもいいから体感してくださいってことを、このフローチャートは表している。パーセンテージというのも、正解はないというメッセージだと思うんですね。

|

群像劇という物語に対して、プレイヤーが誰なのかという問題は、つねにゲームとして付きまとっているわけですよ。この物語がアンドロイドである理由、プレイヤーである理由が提示されるのかなとプレイ中は期待していました。

ただ、『デトロイト』のゲームデザイナーさんは、体感にこだわっていた。つまり「この物語のなかで、自分はなにを感じるのか」ということに徹していた。

それをゲームであるがゆえに、メタな視点というか、ゲームである視点から、なにか違うテーマをプレイヤーに提示すること自体に興味がなかったのかもしれない。

──Quantic Dreamの『Omikron: The Nomad Soul』(オミクロン:ザ・ノマド・ソウル)【※】には、処女作でありながらメタな仕掛けがあるんですね。プレイヤーが魂の存在になって、そのキャラクターに憑依して動かす、といったような。

(画像はOmikron: The Nomad Soul on GOG.com より)

しかも憑依しているキャラクターが死ぬと、ほかのキャラクターに魂が乗り移る。

イシイ氏:

『ヘビーレイン』のあとの『BEYOND: Two Souls』【※】(以下、『ビヨンド』)も似ていますよね。

(画像はゲームソフト | BEYOND: Two Souls | プレイステーション® オフィシャルサイトより)

『ビヨンド』には、ゴーストみたいなもうひとりのメタなキャラクターがいて、人に乗り移ることができた。そこにプレイヤーのメタさが浮かび上がるのかなと思わせておいて、実はそうではなくゴーストが物語内の存在としてしっかり説明される。

そのときも、前は群像劇だったものを、主人公をひとりにしたことによって、これは何かゲーム的な仕掛けを物語上で入れてくるのかなということを考えたんですが、やはり『ビヨンド』でも体感に始終していたと思います。

──『ビヨンド』は、今思えば『ライフ イズ ストレンジ』よりも先に少女の青春、人生をテーマにしていた点で再評価できますね。『Omikron』の後、『ファーレンハイト』【※】、『ヘビーレイン』と続くわけですが、『ファーレンハイト』も主人公が誰かに操られているとか、ちょっとした仕掛けがある。

(画像はSteam:Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered (2015年発売のリマスター版)より)

だからまったくメタな要素が出てこない『ヘビーレイン』こそが、Quantic Dream全体で見ると実は異色な存在と言えるかもしれません。

イシイ氏:

最初にメタなものをやっていて、あえてそれを捨てた経緯があるのであれば『ヘビーレイン』ってすごいと思うんですよ。群像劇ではありながら、通常のドラマに終始して、あそこまでのものを作り上げた。

それに対して、「またメタなものをやりたいのかな?」と感じてしまうがゆえに『デトロイト』に関しては、逆に違和感が生まれてしまう。

『デトロイト』から見る「体感」を重視するアドベンチャーゲームの系譜

──プレイヤーの概念を拡張しようと苦心しているのかもしれませんね。たとえば『デトロイト』に関して、ファミ通のインタビューで、ケイジさんは「プレイヤーは監督、脚本、俳優でもある」と言っていて、これは腑に落ちるなと思いました。

SNSやwebの感想を読むと、「映画監督になったみたい」という感想を述べている人が多いですね。たとえば、L1ボタンを押している最中だけシネマティックになる仕掛けとか、カットシーンのちょっとした発明だと思うんです。

イシイ氏:

それはありますね。体感という部分と映画的なカットシーンは、本来は相性が悪いはずなんですよ。そこをあのインターフェイスと組み合わせることによって、人を見るとか、物を持つとか、肉感を伴って悲劇を体感させることがQuantic Dreamのすごいところなので。

ある意味、演劇的と言っても良いかもしれません。そうでないと『ヘビーレイン』の初期デモ映像の発想は出てこない気がします。

自分のこととして動作させられることを徹底的に工夫されている。ボタンを押すくらいでは嫌なことは体験にはならない、あのインターフェイスを用い、触感、肉感を通じて悲劇を体感させたということですね。

──モーションキャプチャーを使ったり、あのインターフェイスで有機的な動きにこだわっているのは、ケイジさんが3D格闘ゲームを好きだったこともひとつの要因になっているようです。

時代的には同時多発的には起こっていて、『ゴッド・オブ・ウォー』でもスティックをグルっとまわすQTE【※】をケイジさんが見て「同じ発想をしている」と驚いた、と。でもケイジさんだけが、この操作方法にずっとこだわっていて、アドベンチャーゲームとして推し進めたようです。

※QTE

“Quick Timer Event (クイックタイマーイベント)” の略称。ゲーム内のムービーやカットシーンで、画面に表示された特定のボタン・キーを入力をするイベントの一種。

イシイ氏:

『ヘビーレイン』もアクション・アドベンチャーぽかったですもんね。

──まさにそうなんです。そもそもポリゴンキャラクター自体、アクション・アドベンチャーの系譜が先にあるようですね。

影響力が大きいのは『アローン・イン・ザ・ダーク』【※】のようです。ケイジさんがやっているような、物語と結びついた形で有機的にポリゴンキャラクターを操作するというのは、原理的にいえば実は由緒正しい。

(画像はSteam:Alone in the Dark 1 より)

イシイ氏:

物語と結びついたというか、空間で動作をさせられるってことですね。そこに偶発とか迂闊であるとか、やりたくないことをやるとか、体感することが入ってくる。

日本のアドベンチャーゲームのフォーマットは歩きまわるものではないので、紙芝居の空間を抜け出したアクション・アドベンチャーの系譜にある。3D空間を動き回れるというのは、体感させるという観点からすると大変優れている。

──海外に脈々とある三人称視点のアドベンチャーゲームや、アクション・アドベンチャーの系譜は空間が地続きなんですが、Quantic Dreamの場合は3D空間が限定的で、シーンとシーンの間は省略される。

ある意味で『ポートピア連続殺人事件』【※】からの日本的なアドベンチャーゲームに近づいた。これは『ファーレンハイト』からですが、すごく大きな発明だと思います。

※『ポートピア連続殺人事件』

1983年に発売。『ドラゴンクエスト』でおなじみの堀井雄二氏がデザインを手がけている。1985年、ファミリー・コンピュータ用ソフトとして移植。ファミコン初のアドベンチャーゲームとして知られる。物語は、ローン会社社長の殺人事件を解き明かすため主人公の刑事と部下のヤスが奮闘。PC版は、東西南北を入力して少しずつ移動する初期のアドベンチャーゲーム方式ではなく、地名や場所を入力して瞬間的に移動できることを発明し、日本のアドベンチャーゲームの基礎となった。

イシイ氏:

なるほど、アクション・アドベンチャーは『L.A.ノワール』もそうですが、もっとひとつのシーンが大きくなって、地続きになっちゃうんですよね。

確かに、Quantic Dream以前で3D空間のシーンを短く区切っている海外のゲームを僕は知らないです。それによって物語にシフトできるようになったところがある。

そういう意味では『ポートピア連続殺人事件』みたいな、2Dのクラシックな日本のアドベンチャーゲームのフォーマットに『デトロイト』は、割と落とし込める気がしますね。最初のコナーの交渉シーンは『銃声とダイヤモンド』【※】に似ているところもありますから。

(画像は銃声とダイヤモンド | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイト より)

平面で見えるゲームデザインというか、オープンワールドになった『メタルギアソリッドV』はまた別ですが、『メタルギアソリッド4』だと、正解のフラグが立つルートがあり、構造的には2Dのアドベンチャーゲームと違わないんですね。

そういう意味でも、延長線上で考えても『デトロイト』は2D時代から見ても、アドベンチャーゲームの正統進化だと思います。

──Quantic Dreamは『ファーレンハイト』でインターフェイスや3D空間のシーン制を発明しましたが、発売当時のケイジさんのインタビューを読み返してみたら面白い発言があったんです。

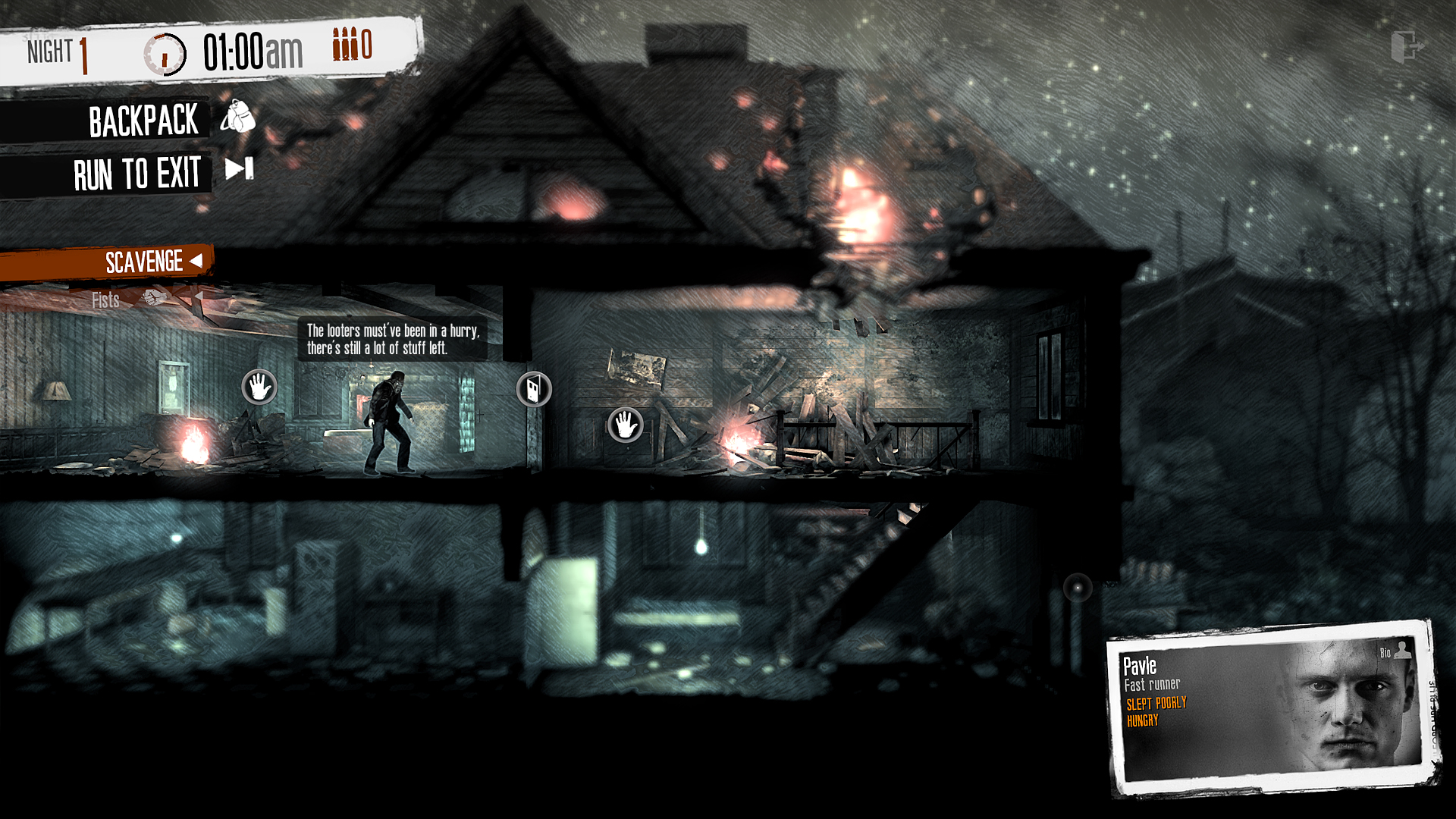

要約すると、アルフレッド・ヒッチコック【※】の映画に言及しつつ、主観的であることと、ゲームの没入感はイコールじゃないと言っているんです。超越的な視点だって没入感はある、と。これは『デトロイト』でも適用できるでしょうか。

(画像は裏窓 – Wikipedia より)

イシイ氏:

『デトロイト』の場合は、極めて主観的なゲームという印象なんですよ。物語的には群像劇という客観的な文法を使っていますが、主観的に体感させることに関してはすごく徹底しています。

でも、俯瞰の物語として構造が上手くいっているかというと、物語の客観性がありつつも、実際の主観性のほうが強すぎて、そこがギャップを生んでいますよね。

俯瞰であれば、もっと面白いことがたくさんできているはずなんですけど、先程述べたように、たぶんそこに対してあまり興味がないというか、違うところを見ていると思うんですよね。だから、超越的な視点というより、主観と主観のぶつかり合いだと思いますね。

──主観と主観のぶつかり合いを、プレイヤーが一人二役で対峙させるシーンがあったのはユニークでしたね。『ブラザーズ 2人の息子の物語』【※】というゲームでもありましたが、プレイヤーのアイデンティティを分解させる要素があって。

たとえば、コナーとカーラが高速道路を横断するシーンでは、追う者と追われる者、同時にどちらの味方もをしなければならない。

(画像はブラザーズ 2人の息子の物語 | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイト より)

イシイ氏:

そこの可能性を感じて、僕はエンディングとしてコナーが裏切らない、敵側にずっとい続ける展開に期待していたんですね。敵対したからこそ、納得できるエンディングがあると思ったくらいです。

QTEが下手で死んでしまい、うまくいかないとかはありますが、物語的にはそういったランダム性を受け入れることよりも、自分で選択しているのが根幹だと思いました。

ただ、これも悲劇の体感と、物語の選択が、実はそんなにリンクしてないんですよ。そこに対してプレイヤーに対するダメージが大きすぎると考えているのかもしれない。

やっぱり体感させることは独立しているように感じます。

悲劇をゲームで体感させるということ

──体感させる、ということで印象深いシーンはありますか。

イシイ氏:

すごいなと思ったのが、マーカス編のスクラップ置き場と、カーラ編のリコールセンターですね。このふたつのシーンは、圧倒的に嫌なことをさせられる。

|

マーカスはパーツを剥ぎ取って復活していくし、収容所では無理やり整列させられることもそうだし、うろうろしていたら撃ち殺される。この体験の”エグさ”はすごいですよね。収容所はフォトリアルだからこそ、恐ろしいことができたのかなと。

──スクラップ場はスピルバーグの『A.I.』のイメージが思い浮かびましたね。リコールセンターは皮膚機能の解除、アイデンティティを奪うことで、すごく残酷だと思いました。

イシイ氏:

表現として、収容所は本当に驚きましたよね。あれがバッドエンドではないというのが重要だと思うんです。

最初はバッドエンドかなと思ったんですけど、そうではないということは、まさにあのシーンこそを体感させたかったということだと思うのです。ゲームでそれを描くというのは……。

──『地獄の黙示録』の脚本を書いたジョン・ミリアスさんがゲームのシナリオを手がけた『ホームフロント』【※1】で似たような試みがありましたね。北朝鮮にアメリカ本土が侵略されるという設定のFPSなんですが、アメリカ本土で大量虐殺が行われているイメージがあって。

埋め尽くされた死体の山がトラクターで運ばれているのを目撃するという。映画『夜と霧』【※2】に出てきた、ホロコーストのイメージですね。

※1『ホームフロント』……2011年にリリースされた一人称視点のシューティングアクションゲーム(FPS)『ホームフロント』。『Call of Duty 4: Modern Warfare』以降、現代戦モチーフが人気となっていたFPSにおいて、敵対国はロシアや中東の某国がお決まりだったが、北朝鮮に侵略され、さらに劣勢に立たされるアメリカという設定は当時注目を浴びた。

※2『夜と霧』……1955年製作のフランスのドキュメンタリー映画。日本では1961年に公開された。ホロコーストを静かに告発した内容で、おびただしい死体をトラクターで運んでいる実際の映像など、日本を含め、世界中に衝撃を与えた。

(画像はAmazon | HOMEFRONT ( ホームフロント )、夜と霧 [DVD]より)

イシイ氏:

いやでも、『デトロイト』では死体の山だけではなく、裸にさせられる、強制的に整列させられる、うろうろしていたら撃ち殺される。さらには、ガス室のようなところまで描いていて、「ここまで踏み込んで本当に大丈夫?」と思いましたね。

──確かに『ホームフロント』は死体の山を外側から目撃する場面があるだけですので、イシイさんの言うように、その渦中にプレイヤーキャラクターを置くというのはなかったかもしれないです。

イシイ氏:

それを体験させるという発想自体の恐ろしさですよ。差別とか抑圧の歴史を描くことにおいては、かなりのことをやっていると思います。どちらかというとゲームとしてより、そういうことに踏み込んだメッセージ性の高いエンターテインメント。

それを体感させることによる恐怖。あれをムービーでやられても、「わあ! 怖いな、そうだよね」としか思えないんでしょうね。

──ゲーム的な文脈でいえば、ゲームというのは自由に動きまわれるもの。それが剥奪させられるから、プレイヤーも圧迫感や恐怖を感じる。

体験に落とし込んだ形で、ついにここまでゲームが描いてきたかと。

イシイ氏:

ここの部分は、ゲームクリエイターでも目指している人はいなかった気がしますね。最初に言ったように、ゲームというのは正解と不正解があって、正解をつねに選んでいく構造がある。

不正解のルートやバッドエンドでこれを描くんじゃなくて、正規のルートでこれを描いた。

|

悲劇というものをどう描くかに徹しているクリエイターだからこそ、あそこに手を出してきたんだと思いますよ。だから「ゲームがついにここまで来たか」ではなくて、「ゲームにおいてこういうことやろうと思う人がいたのか」という驚きですね。

──ただ、僕らが話している大前提として、良心があるからこそ、正解、正規ルートをプレイヤーが選ぶということですよね。

イシイ氏:

だから『デトロイト』がプレイヤーに向けられているとしたら、「良心を探せ」ってことですよね。やっぱりこれは、アンドロイド、AIの物語じゃない。人間の物語だからですね。

SFやモーションキャプチャーから見る『デトロイト』

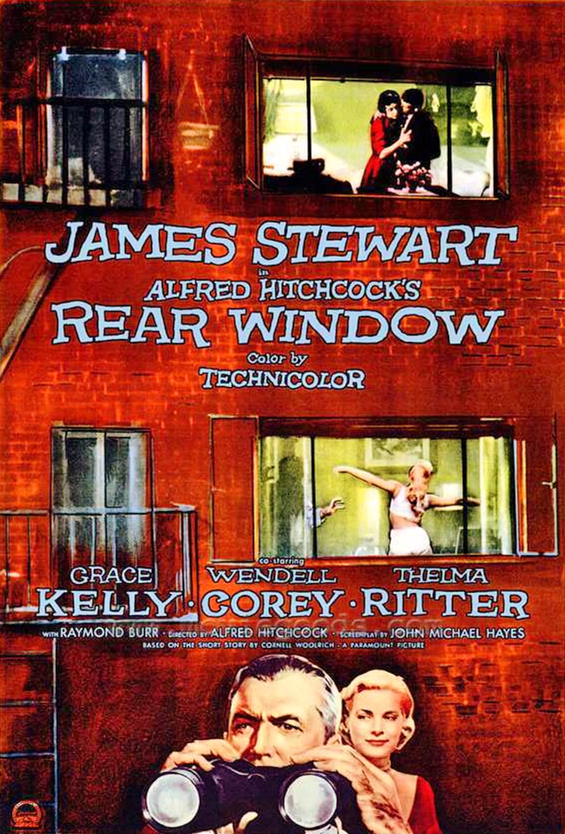

──AIの物語でいうと、ケイジさんは、レイ・カーツワイル【※】に影響を受けたといっていますけど、ポスト・ヒューマンのテーマはあまりないですね。やれるだけやろうと思えばできたと思うんですが、あえてやらなかったように思えます。

(画像はシンギュラリティは近い―人類が生命を超越するとき | Kindleストア | Amazon より)

イシイ氏:

『デトロイト』は、ポスト・ヒューマンでもシンギュラリティでもない、AIが入った社会のシミュレーションとしても、いくつか段階を飛ばしていますよね。これだけアンドロイドが入った社会の変化を描いているなら、ベーシック・インカムを描いてもいい。

でも、実はそのあたりにも興味がなくて、あれはAIに仕事を取られたデモではなくて、移民に仕事をとられたメタファー。AIに仕事を取られた世界としてしては、実は描いていない。

──『デトロイト』の世界観については、既存のAIものの焼き直し、陳腐であるという声があるのも事実です。実際、『鉄腕アトム』の「ロボット人権宣言」と「青騎士」【※】が混ざったような部分はある。

でもデビュー作の『Omikron』は、オカルトとテクノロジーが融合したサイバーパンクで、すごくマニアックな世界観なんですね。だから、あえてそれをやっていると捉えるのが正しそうです。

※ロボット人言宣言、青騎士

原作マンガ版『鉄腕アトム』の「ロボット人権宣言」では、世界的情勢から徐々にロボットの権利を認めざるを得なくなった人類が描かれている。また「青騎士」は、ロボットの国を創り上げるために人間とロボットの対立を巻き起こすロボット青騎士が登場する回で、ファンのあいだでも人気が高い。

イシイ氏:

そのメジャー感はわかるんですよ。ちなみに僕は『デトロイト』の世界観に対して、陳腐だとか焼き直しだとかは思わなかったですね。

日本人からすると陳腐に見える方がいたかもしれないですが、アメリカ人からしたら、かなり衝撃的だと思います。SFとして比喩に徹しているのが逆に冒険的と思いました。

|

テクノロジーを全面に出すんじゃなくて、人種差別のメタファーとして徹底的に描いている。ロボットの反乱というのは、アメリカからすると、嫌悪感を持つテーマじゃないですか。

日本人からすると、被差別者のアンドロイド側の立場に立って一生懸命やっているのは、「アメリカ人がどう思うのかな?」と思ったりしましたけどね。

──被差別者側にプレイヤーを置かせるところが、ゲームにおいては新しかったんでしょうか。

イシイ氏:

RPGだとあるような気はしますね。でも現代劇としてはないかもしれない。語り口は全然違うんですけど、被差別者側という意味では『ブレードランナー2049』に、ちょっと似ているじゃないですか。

(画像は映画『ブレードランナー2049』オフィシャルサイト のスクリーンショット)

『ブレードランナー』の凄いところって、レプリカントの4年の寿命なんですよ。人間以上のものを感受するために、4年という制約を設けること自体に対する悲劇性と反乱が、僕自身が見ていてすごく辛くて悲しかった。

そこで続編の『ブレードランナー2049』では別の悲劇性を提示してきました。でも僕は寿命のほうが圧倒的に絶望的な悲しさがありました。

『デトロイト』の場合はアンドロイドだから、なにをもってこの人たちは生きているんだろうということがわからなかった。たとえばご飯を食べるわけではないし、なにをもって彼らは感情をもたされなきゃいけないのか、開発した博士も、全然話してくれない。

──確かに『デトロイト』のアンドロイドたちは、『ブレードランナー』のレプリカントのように死や寿命をどう考えているのかは語られていないですよね。

イシイ氏:

そうなんですよね。コピーもできるし、アップロードもできるみたいだし、そうなると死の概念がよくわからない。やっぱりAIものというより、人種差別のメタファーとして見えてしまう。

『ブレードランナー』で描かれていたのは、人間より優れたものが4年の寿命である、逆説的なところ。『デトロイト』の場合、アンドロイドが人間より優れているとは言い切っていない。

優れている可能性がある、みたいな距離感ですよね。だから『ブレードランナー』のように、抑圧に対する答えを提示すること自体に『デトロイト』は興味がない。まずやりたいことが、抑圧の体験なんですよ。

|

ただ、あそこまで描写しておきなら、抑圧に対する答えを提示しない。あえて提示していないこともわかるのですが、だからこそモヤモヤ感が強く残りました。

最初にお伝えしたことに繋がりますが、日本のゲームの一歩先を『デトロイト』が提示してくれると思ったんですが、その一方でそういった日本のゲーム文法に縛られている、僕自身の限界を『デトロイト』の開発チームが露呈させている可能性はある。本当はもっとすごい先を見ているのかもしれない。

だから『デトロイト』を物語の構造として語ってしまった場合、日本のアドベンチャーゲームのほうが先を進んでいるという結論になってしまう。ただ、それは僕の見当違いの可能性があるわけです。

そもそもこのゲームは本質的にそこを目指してはいないのではないか、と。

でも、たとえば打越鋼太郎さんの『ZERO ESCAPE』【※1】シリーズや、小高和剛さんの『ダンガンロンパ』【※2】シリーズが海外で高く評価されていますが、もしそれを『デトロイト』のクオリティで作れば、凄いものを提示できる可能性があるはずです。

※1『ZERO ESCAPE』シリーズ(左)……極限脱出シリーズの海外タイトル名。イシイジロウ氏はシリーズ1作目『極限脱出 9時間9人9の扉』のプロデューサーを務めた。海外で高い評価を受けているシリーズだが、中でも2013年に発売されたシリーズ3作目『ZERO ESCAPE 刻のジレンマ』は、ひときわ評価が高い。火星の実験施設にいた9人が3組に別れてデスゲームからの生存を目指す内容。極限脱出シリーズの3作目であり、海外では非常に高い評価を受けている。

※2『ダンガンロンパ』シリーズ(右)……2010年から続く『ダンガンロンパ』シリーズ。超高校級と呼ばれるさまざまな才能を持った生徒たちが、閉鎖空間で起きる殺人事件の犯人を学級裁判で推理する“ハイスピード推理アクション”。アニメ化などマルチメディア展開もおこなわれている

(画像はSYSTEM | ZERO ESCAPE 刻のジレンマ 、ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | スパイク・チュンソフト より)

ですが、あそこまでの表現力ってものに対しては、現状の市場という意味で、日本はまったく勝つことができない。そこに悔しい思いをしていかないといけない。

──現在の日本の環境では難しいのでしょうか? 日本人という括りで言えば、小島秀夫監督の『デス・ストランディング』もあります。

イシイ氏:

どのレベルかによるんですよね。たとえばダンスシーンをキャプチャーしているタイトルはありますし、VTuberレベルでのモーションキャプチャーは、あらゆるところから出てきている。

じゃあそれが、『デトロイト』のレベルとしてできるのかと問われれば、そこまでのコストはかけられない。

日本のアドベンチャーゲームって、インディー的なものも含めて、とんでもない低予算で作るんですよ。結局、アドベンチャーゲームであることと、低予算であることがセットになっていますから。

昔はRPGを作る予算がないからアドベンチャーゲームを作る、といった話があったぐらいです。大きな予算をかけたアドベンチャーゲームが生まれれば、日本に市場を作ることができると思っているプロデューサーがあまりいない気がしますね。

──実際の予算はわかりませんが、プレイヤー側から見たら『428 〜封鎖された渋谷で〜』【※】はリッチには見えます。

(画像は2018年9月7日発売予定のSteam版『428 〜封鎖された渋谷で〜』 より)

イシイ氏:

『428』は確かにリッチです。実写としてのリッチさを出せる予算はあるけど、じつはあれをほぼ同予算で作ったのが『タイムトラベラーズ』なんですよ。だからCGとしてのリッチさは出ないんです。もちろん今作ると、もっとリッチなものになるとは思いますけどね。

※『タイムトラベラーズ』……2012年に発売されたタイムトラベルアドベンチャーゲーム。2013年に「ロストホール」と呼ばれる時空の穴が開いた東京を舞台に、複数の登場人物の群像劇が描かれる。ビジュアルが実写ではなくCGキャラクターである点が特徴。

でも『タイムトラベラーズ』だって、ほかの日本のアドベンチャーゲームと比べると、めちゃくちゃリッチなんですよ。

あのときに『ヘビーレイン』みたいなフォトリアルのアドベンチャーゲームで勝負できるという発想は国内にはなかったでしょうし、残念ながら今もない気がします。

E3でSIEさんはフロム・ソフトウェアさんとの共同開発による『Déraciné(デラシネ)』(PS VR)というアドベンチャーゲームを発表しましたが、もっと小さなサイズで表現しようしていますよね。

小さなサイズだったら日本でも可能性はあるかもしれない。これを日本のアドベンチャーゲームの文法で、世界に行ったときに、打越さんや小高さんの作品の海外の評価を見ていると、勝負はできなくもない。

でも、そこに20億円を掛けるリスクを出せるかというと、恐ろしいですよね。このコストで動かす現場をまず構築していくのも時間がかかる。

──物語を語る手段としてのアドベンチャーゲームのアプローチだけではなく、開発の背景にも国内外では大きな違いがあると。

イシイ氏:

そういう意味では、『デトロイト』をプレイして、さまざまな点から自分が日本人であり日本のアドベンチャーゲームのデザイナーなんだと強く自覚しました。

物語の構造だけではなく、予算の規模という点でも。海外のアドベンチャーゲームの広がりというものを歓迎したいですし、Quantic Dreamは悲劇をゲームで体感させるという点で、とんでもないコンセプトを日本のプレイヤーにプレゼントしてくれてたと思います。

今後ともQuantic Dreamの作品は追いかけて行きたいですし、『デトロイト』で見せたフローチャートやメタフィクションはどこに行き着くのか、僕が想像し得ないものにたどり着くのか。

そのときには今日の疑問があっさり氷解してしまうのかもしれない。楽しみにしながらQuantic Dreamが手がける今後のタイトルを見届けたいと思います。

──ありがとうございました。(了)

|

取材が始まって数十分のうちは、イシイジロウ氏が『デトロイト』へ厳しい評価を下しているように思えたインタビューだったが、ここまで記事を読んでいただけた読者であれば、同時にイシイ氏が日本のゲームクリエイターであるからこそ、このゲームを語ることの葛藤を感じとってくれたと思う。

海外の3D空間のアクション・アドベンチャーにおいて、Quantic Dreamは独自の発展を遂げてきた。ところがここにきて、日本のアドベンチャーゲームで発明されたメタフィクション構造や、物語の分岐をフローチャートで可視化する手法といったものを『デトロイト』で投入する。

こういったゲームデザインにイシイ氏が戸惑いを感じてしまう構図は、単純な作品の優劣でなく、異なったゲーム文化で培われたなものがいきなり顔を合わせると、実はかなり相貌が似ていたという、違和感や驚きを感じさせたのかもしれない。

イシイ氏の「日本のゲーム文法に縛られている、僕自身の限界を『デトロイト』の開発チームが露呈させている可能性」という発言からは、海外のゲームは海外独自の文脈があり、日本と重なり合っている部分はあるものの、私たちはまだまだ海外のビデオゲームを知らないし、実はほとんど理解していないかもしれないという疑念が浮かび上がる。

そのような立脚点を確認したうえで、本記事は相互理解の道を諦めたわけではない。4Gamerの記事に続き、イシイ氏が明晰に批評的な着眼点を示したことによって、海外のビデオゲームの理解が少しは深まったのではないだろうか。

少なくともQuantic Dreamを理解するうえで、大きな一歩を踏み出したといえるだろう。

イシイ氏が示した「ゲーム上で納得させたかたちでの悲劇」という指摘を受けて、はたして日本のアドベンチャーゲームは今後どうなっていくのか。そして、『デトロイト』やそれに影響を受けた海外の作品が、日本のフローチャートやメタフィクションに近づいているのではないかという、ある種の“変異体”にも似た疑問点。

日本と海外を繋ぐダイナミックな動きのなかで、『デトロイト』はアドベンチャーゲームの可能性、数年先のアドベンチャーゲームの未来を示唆していた作品として語られるようになるのかもしれない。

【あわせて読みたい】

「小説の大部分はAIに書かせてます」――AI時代のストーリー創作術を、『428』イシイジロウ×『刀剣乱舞-ONLINE-』芝村裕吏が語り合った!『高機動幻想ガンパレード・マーチ』のAI設計を担当、現在は『刀剣乱舞-ONLINE-』の世界観・脚本・監修を手がける芝村裕吏氏とイシイジロウ氏の対談もあわせてお楽しみください。

二人が対談で今回語った”お題”は「世界観」。プレイヤーに自由度を与えつつ、設定に魂を吹き込むストーリーを構築する上で欠かせない概念ですが、はてさて──。議論は芝村氏の「小説は最近AIに書かせている」という発言とともに、とんでもない方向にすっ飛んでいったようです。

ゲーム業界を代表する理論家肌の二人が語り合った、ストーリーの未来とは。