限界マルチタスクの連続に脳が焼かれる……!

今回紹介する『Mayhem Maidens』をひと言で表すとそんなゲームです。本作は、2021年にスニーカー大賞を受賞したライトノベル『我が焔炎にひれ伏せ世界』のゲーム版。迫りくる敵から拠点を守り抜く、ローグライトタワーディフェンスです。

上記の画面から感じられるかもしれませんが、筆者は本作が「いわゆる『Vampire Survivors』ライクのゲームかな?」という先入観を持ってプレイを開始しました。

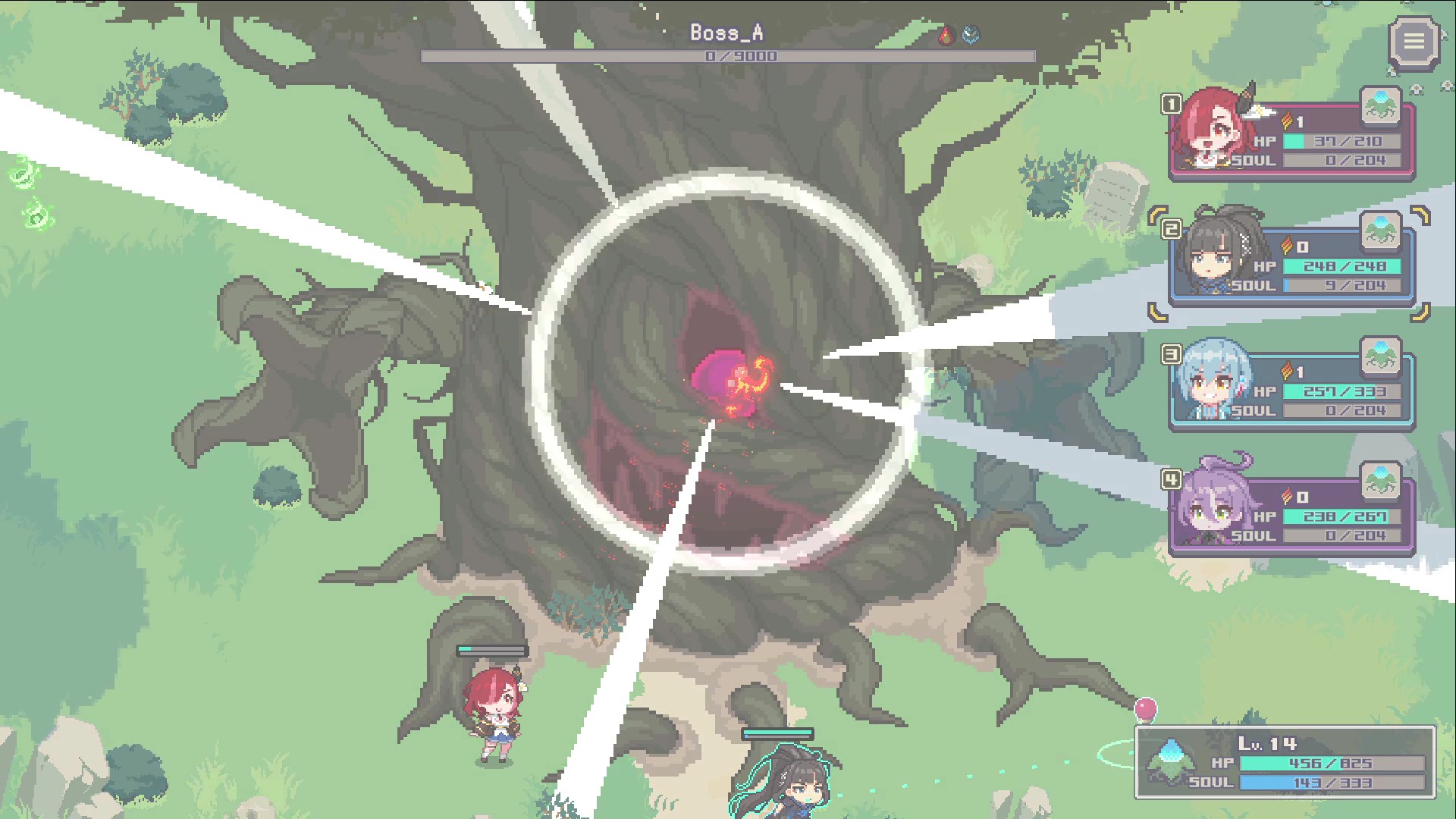

ところが、蓋を開けてみるとゲーム性はまったくの別物。「最大5人のキャラクターを同時に操作する」という、めちゃめちゃ忙しいマルチタスク防衛ゲームだったのです。

5体のキャラの配置やHPを並行して管理しながら、つぎつぎに出現するザコ敵を倒していく。それに加えて凶悪な範囲攻撃を放ってくるボスが現れようものなら……。

あまりの忙しさに脳がオーバーヒートしそうな緊張感が続きます。

マルチタスク系の仕事やゲームをしていると、「脳がフル回転しているとき特有の高揚感」を覚える瞬間がありませんか? 本作も全体を通してあの高揚感が味わえるようなゲームになっています。

ヘロヘロになりながらリトライを繰り返し、事前に立てた作戦やその場のアドリブが功を奏してクリアにこぎつけた際の達成感はかなりのもの。今回はそんな『Mayhem Maidens』を紹介していきましょう。

・記事執筆時点でプレイしたゲームは、開発中のバージョンです。

・記事内の画像と実際のゲーム画面が異なる場合があります。

・製品版では、さらにバランス調整などが行われています。

※この記事は『Mayhem Maidens』の魅力をもっと知ってもらいたい0UP GAMESさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

シンプルなディフェンスゲー……かとおもいきや「5人同時操作」で脳が焼ける

本作のいちばんの特徴は、なんと言っても「最大5人のキャラを同時に操作する」ということ。ひとつひとつの操作自体はシンプルながら、それが5倍の物量で押し寄せるため、非常に忙しいゲームプレイが体験できます。

冒頭に紹介した通り、本作はローグライト要素のある拠点防衛型のディフェンスゲーム。つぎつぎと現れる敵から画面中央に存在する拠点を守り抜くことが目標です。

10分間のザコウェーブとその後に出現するボス戦を1ステージとし、拠点のレベルアップによる強化を繰り返しながら全3ステージの攻略に挑んでいくことになります。

そしてこの拠点を守るのが、原作『我が焔炎にひれ伏せ世界』のキャラクターたち。ステージ1の冒頭では1キャラのみの操作から開始するのですが、ゲームの進行に伴って仲間が加入していき、最大で5人を同時に操作することになります。

プレイヤーがキャラクターに対して行える操作は「移動指示」のみ。キャラクターを選択して移動地点を指定すると、周囲の敵を自動で攻撃してくれます。

これだけ聞くと「移動指示だけのゲームでそんなに忙しく感じるのだろうか?」と思う方もいるかもしれません。ただ実際に5人のキャラを操作してみると、常に脳が焼かれるような忙しさを味わえるゲームとなっているのです。

詳しいシステムは後述しますが、本作は一般的なタワーディフェンスのように「一度キャラを配置したらそれで終わり」というわけではありません。

本作では回復やレベル上げのために、一度前線に送り出したキャラクターを定期的に拠点へ呼び戻す操作が必要。各キャラクターの状況を管理しつつ、つぎつぎと移動指示を出す必要があるため、RTS的な操作や判断が求められます。

時間を一時停止する機能もなく、落ち着いて盤面を見渡すこともできないので、リアルタイムに次のアクションを想定しながら立ち回る必要があります。

また、こういったゲームではよく見られる「引き撃ち」も戦法として有用で、キャラクターを細かく移動させることで敵をおびき寄せ一方的にダメージを与えることが有効なシーンもありました。ただ、「ひとりの操作に集中していたら、ほかのキャラクターがやられていた」となっては本末転倒ですよね。

自分がいま操作しているキャラクターだけでなく、画面全体の状況を常に気にしていなければいけないというのが、本作の特徴的なマルチタスク要素になっています。オートバトルを基軸にしたゲームではあるものの、意外と細かな操作や状況管理がキモになっているんですね。

入念に立てた作戦が物量で押しつぶされるステージ1のボス戦。凶悪な範囲攻撃がプレイヤーをさらに忙殺する

ここからはもう少し具体的なシステムと、筆者が大いに苦しんだステージ1のボス戦についてご紹介しましょう。ローグライト系のゲームにはよくあることかもしれませんが、こうしたゲームって「強化が整いきっていない序盤」を乗り切るのがけっこう大変。

本作での筆者も御多分に漏れず、最初のステージを乗り越えるのに苦労しました。ただでさえ複数キャラを動かすことで忙しいのに、ボス戦ではさらに頭をパンクさせるような凶悪な攻撃が降り注いできます。

ただ、それだけ大変なボス戦を乗り越えたときの達成感はひとしお。リトライを重ねる中でのプレイヤーの成長や事前のプラン立て、変化する戦況の中でのアドリブが活きる良ボスだと感じました。

まず前提として、本作は「いかにジリ貧の状況を避けられるようにリソース管理をしていくか」といったおもしろさがあるゲームです。

拠点を守る各キャラクターにはHPが設定されており、このHPはキャラクターを拠点に呼び戻すことで徐々に回復していく仕様。つまり、ダメージ状況を常に確認して、ピンチになったら休憩させる必要があります。

キャラクターを拠点に戻している間は、防衛線に隙が生まれてしまいます。その場合は手の空いたほかのキャラクターを応援に回したり、つぎつぎとユニットの配置をローテーションさせていく必要があります。

「最大5人のキャラが使えるゲーム」ということは、逆に言うと「5人以上には増えない」ということ。誰かの空けた穴は別の誰かが埋めなければいけないわけです。

また、キャラクターのHP回復が比較的容易な代わりに、拠点自体のHPを回復する手段は限られていました。

拠点のHPが0になると即ゲームオーバーとなってしまうため、「拠点を守るためにあえてキャラのHPで攻撃を受ける」「タンク役のキャラクターがピンチの際は、体の弱い後衛キャラクターが一時しのぎで攻撃を受ける」といった運用の柔軟性が必要です。

キャラクターのHPは、0になると一定時間が経った後にリスポーンする仕様。ただ、復活を待っている間に戦線が瓦解してしまうことも少なくないので「なるべく長く前線で耐えつつ、倒されることはギリギリで回避する」といった判断が求められます。……それも、複数キャラ “同時に” です。

パーティ全体としてのHPをリソースとして管理し、うまくマネジメントしていく。そう考えると、MMOのヒーラー役などにも近い感覚かもしれません。

極めつけは、最初のザコウェーブをしのぎ切ったあとに訪れるステージ1のボス戦。通常ステージに輪をかけてマルチタスクの負荷がかけられる凶悪なボスとなっています。

ステージ1のボス戦は、画面下部から現れる大量のザコ敵を捌きながら、画面上部に陣取るボスと戦うことになります。

単純なザコ敵の数だけでもそれまでより多いのに、その上でボスに対してダメージを入れなければならないため、実質的にザコ敵に割ける火力が少ない状態で拠点を守る必要がありました。

さらに凶悪なのは、ボスが放ってくる範囲攻撃。ランダムに攻撃予告の円が表示され、一定時間後に強力な攻撃が発生します。

攻撃の発生までには猶予があるので冷静にキャラを移動させれば回避は容易なのですが、この攻撃の真にやっかいな点は、ほかのキャラクターの操作もしながらこの回避行動を行わなければいけない点です。

ただでさえザコ敵の対処に意識が割かれているなかに突然割り込むようにして回避行動を強制してくるので、一瞬で脳が混乱させられてしまいます。一見シンプルな範囲攻撃も「複数キャラの同時操作」という本作ならではのシステムと組み合わさることで、非常に強力な妨害行動になっているわけです。

「赤上げて、白下げない♪」といった指示に従って紅白の旗を上げ下げする「旗上げゲーム」ってありますよね。ステージ1のボス戦は、「頭では理解しているのに処理が追いつかない」といった点で、それと似たような緊張感があります。

この範囲攻撃は「旗上げゲームの最中に、突然3本目の旗を渡されたような感覚」といえば、いかに筆者が慌てふためきながら戦っていたかおわかりいただけるかもしれません。この攻撃を起点に戦線が崩壊し、何度も全滅を繰り返してしまいました。

ただこのボス戦、やたらと難しいというだけではなく、難度の設定が絶妙です。移動指示という操作自体はシンプルで、その忙しさだけが問題なので、裏を返せば「自分がもう少しうまくやれれば突破できそう」という感覚にさせてくれます。

本作のプレイ感覚はいわば、ワンオペ状況で飲食店でいかに効率よく作業を回していくかといった感じ。自分なりの工夫を考え、自然と次のプレイに活かしたくなります。

そこで、何度もリトライを繰り返した筆者が立てた作戦は「ひとりをボスへの攻撃に専念させ、残りの3人でザコ敵を処理する」というものでした。さらには、ザコ処理役の3人でローテーションを組み、ひとりは常に拠点で回復できるような陣形を組むことにしました。

事前に脳内でキャラ配置や移動のシミュレーションを入念に行い挑んだボス戦。しかしながら、そこまで準備を重ねても、大量の敵と範囲攻撃に押しつぶされ、壊滅の危機に瀕してしまいました。

ただ、そこで筆者の脳内に浮かんできたのは「これ、2キャラ同時に引き撃ちができれば耐えられるのでは……?」というアイデア。

先述の通り、本作のザコ敵は近くの味方キャラにおびき寄せられる性質があるため、一定の距離を保って被弾を抑える「引き撃ち」戦法が有効です。

ただし、このボス戦に現れるザコ敵は数が多いため、ひとりでそのすべてを引き受けることは不可能。そこで筆者がひらめいたのが「操作キャラを高速で切り替えて次々と移動させ、複数キャラでの引き撃ちを実現させる」というものでした。

結果的にこの作戦が噛み合い、なんとかボスの討伐に成功。ここまでのゲームプレイで培ったマルチタスク能力が爆発した戦いとなりました。

ローグライトジャンルのゲームって、リトライを繰り返す中でプレイヤー自身も経験を積み、ランダム性の中での状況判断で道を切り開くアドリブやプレイングが醍醐味のひとつですよね。

クリアするまでにはかなり苦労しましたが、そういった点で見るとステージ1のボスはローグライト的な達成感が非常に感じられる設計になっていると思いました。