|

初代『バイオハザード』は、なぜ面白いのか――。

それは初代『バイオハザード』が非常に良く出来たホラーゲームだからだ。

ではなぜ初代『バイオハザード』は恐ろしいゲームだったのに、『バイオハザード4』は非常に良く出来たゲームでありながら恐怖という側面においては後退したゲームになったのか?

同じシリーズの同じ良く出来たゲームなのに、なぜ「恐怖」においては決定的な違いが出てしまったのか。

今回、当連載「なんでゲームは面白い?」では特別編として初代『バイオハザード』が作り出した恐怖について考えてみたい。

んで、さっそく内ゲバみたいで恐縮なのだが……電ファミニコゲーマー編集部の「ホラーゲーム宣言」、「バイオハザード」を4以降で区切るのはまあいいとして、ゲームキューブでリメイクされた『biohazard』と『biohazard0』を“なかったこと扱い”にするのはひどくない?

ホラーゲームとしての「バイオハザード」シリーズ最高傑作はリメイク版の『biohazard』だと言いたい。このゲームでホラーゲームとしての可能性を極限まで表現し尽くしたからこそ、思いっきり別の方向へ振り切ることが出来たのが『バイオハザード4』なのではないかと思っている。

ちなみに、このリメイク版『biohazard』はむしろPS版の初代『バイオハザード』を知っている人にこそ遊んで欲しい一本である。一作目を知っている人ほど、ひっかかるように巧妙に仕掛けが設計されているため、初代を知り尽くしていればいるほどに怖い。もちろん初代を知らない人でも充分楽しめるし、今はPlayStation 4でHD版が発売されているので、ぜひとも遊んでみて欲しい。

だいぶ話がそれたので戻そう。なぜ初代『バイオハザード』は怖いのか。なぜリメイク版『biohazard』はシリーズでも傑出して怖いのか。そしてなぜ『バイオハザード4』は怖くなくなったのか。そもそもゲームにおける「恐怖」とはなにかについて考えてみよう。

初代バイオの「音響表現」の先進性

初代『バイオハザード』における最も有名なシーンと言えば、序盤も序盤に発生する、特に何もない廊下で突如ゾンビ犬に襲われるシーンではないかと思う。このシーンがここまで怖い理由は、その巧みな「音」の使い方にある。

このシーンの「音」の扱い方の優れている点として、当時としてはまだ珍しかった環境音を主体にして、音の空間を設計しているというのが挙げられる。

懐古的な形で過去のゲームミュージックを称揚し、現在のゲームミュージックを非難する論調はしばしば散見される。だが、実はゲームの表現能力が向上することで、常にBGMを鳴り響かせる必要がなくなり、「環境音のみで遊ばせるシチュエーション」が結構な頻度であるゲームが増えたのを指摘する人はあまりいない。

実際、最新の3DCG表現を駆使した美麗な映像のゲームが、現在も根強い人気を誇る8bitの表現とどう違うかを考える上で、プレイヤーキャラクターがどのような「音」を放っているかはとても重要なポイントだ。そもそも、8bit時代に「足音」を立てているプレイヤーキャラクターはどれほどいただろうか。FPSで足音が鳴らないゲームと鳴るゲームがあるのはなぜか。実は、プレイヤーキャラクターが発生させる「音」とは、世界とキャラクターの「境界」を表現するものでもある。だから、そのゲームが世界をどのような思想によって表現しているのかを考える上で、プレイヤーキャラクターの放つ「音」は非常に重要なのである。

『バイオハザード』が1996年当時、ホラーゲームである以前に、単体のゲームとして他から抜きん出ていた要因として、この「音」の扱いの先進性がある。

とにかく余計な箇所で無闇にBGMを鳴らさないように抑制を効かせ、静寂に満ちた空間を作る。そして、そこにプレイヤーキャラクターの足音や衣ずれの「音」を発生させ、プレイヤーにじっくりとその「音」を聞かせることでプレイヤーキャラクターとの一体感を高める。そこに、それを切り裂くかのように衝撃的な仕掛けを、ガラスが割れるなどの衝撃的な「音」とともに作動させる――この巧みな環境設計こそが、『バイオハザード』の演出した恐怖を考える上で、まずは抑えるべきポイントだろう。その一方で、敵キャラクターが発生したあとはキッチリBGMを鳴らしたりしているのだが、敵を倒すとそれはまた鳴り止む。ゲームにおける「音」の静と動の緩急の使い分けが、とにかく巧みなのだ。

そう、まずは『バイオハザード』は、当時としては次世代的な映像表現と音響表現を駆使することで「ホラー」という形の次世代的なゲーム体験を作り出したゲームであると言える。

だが、『バイオハザード』はただ新しい技術を駆使して作ったゲームというわけでもない。非常にゲームとしての骨格が優れた、ベーシックな佇まいを備えたゲームでもあるし、非常に上手い形でゲームと映画の折衷を行ったゲームでもあるのだ。

というわけで、次に『バイオハザード』がいかにゲームとして優れた設計をしていたのかについて考えてみよう。

伝説の犬「ガシャーン」が期待させた「恐怖」

話をもう一度ゾンビ犬に戻すと、あの犬は単体の表現としても優れているだけでなく、ゲーム全体にとっても非常に大事な機能を果たしている。それは、ゲーム上のほぼ全ての空間に対して、同じような「びっくり」の仕掛けが発生しうるという可能性を付与する機能である。

この仕掛けがなぜ優れているのかといえば――それが本当になんてことのない、ドアと窓がある廊下で発生したからである。

汎用性の高い空間で仕掛けを発生させて、ユーザーに対して、この衝撃は他のあらゆる空間で発生しうることを無言の内に告げる。すると、先にどんな仕掛けが待ってるかなんて知る由もないプレイヤーは、その後のあらゆる空間に対して常に注意しなければならなくなる。

『バイオハザード』の制作者は、冒頭に最大の衝撃を与えることで、その後の全ての空間に対して「可能性」という一種の「呪い」をかけたのである。

この仕掛けは隠しキャラクターを隠すことで、世界に対して「可能性」を与え、プレイヤーが抱いてしまうであろう「期待」をゲーム的にデザインした『ゼビウス』と同様の仕掛けと言える。

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

しかし、そこでプレイヤーに与えられる態度は、『ゼビウス』が非常に「能動的」な解釈のゲームへと誘うものだったのに対して、『バイオハザード』は極めて「受動的」に恐怖に包み込まれていくという点で、全くの対照をなしている。これが『ゼビウス』と『バイオハザード』の意外な共通点であり、根本的な違いでもある。

ちなみに、リメイク版『biohazard』がシリーズでも傑出している理由は、この「恐怖」への「期待」を煽るデザインが非常によく出来ているからに他ならない。

例えば、このリメイク版では、シリーズで唯一、倒したはずのゾンビが復活してくる。しかも、クリムゾンヘッドというパワーアップしたゾンビとして、である。この要素の追加によって、一度倒したゾンビがずっと横たわり続けるという禍々しいビジュアルが足されただけでなく、いつ倒したゾンビが復活するのかわからないという「可能性」も足された。

起き上がるモーションの禍々しさも含めて、とにかく素晴らしい追加要素なので、未体験の人はぜひとも体験することをオススメしたい。

(バイオハザードシリーズラインナップページより)

このように『バイオハザード』は、ゲームが持つ本質的な機能性を巧みに駆使して、それを「恐怖」という形に結実させていることがわかる。だが、その一方で『バイオハザード』には、逆の方向性の演出もある。それはゲーム的要素に必ずしもそぐわない「映画的要素」を導入して、それを「恐怖」という形に落とし込んでもいるのだ。次はその話をしてみたい。

固定カメラシステムで発生する「ホラー映画的身体感覚」

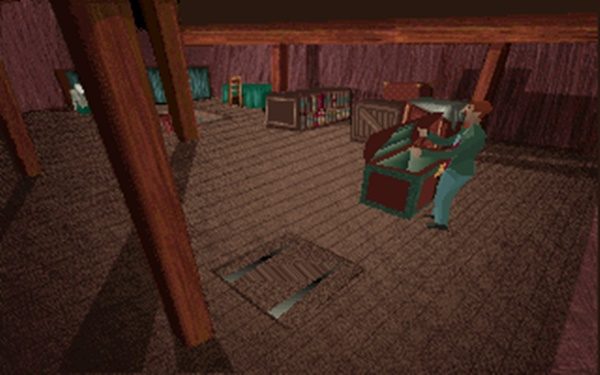

『バイオハザード4』以降は廃止したものの、『バイオハザード』の代表的なシステムとして、「固定カメラ切り替えシステム」というものがある。

これは『アローン・イン・ザ・ダーク』で既に採用されていたシステムをより洗練させたもので、移動する位置によってカメラが自動的に切り替わることにより、場面ごとにダイナミックな見た目や俯瞰した見た目など、作り手側による、画面のコントロールが可能になった。映画でいうところの「カット割り」の概念をゲーム的に取り入れたシステムだとも言えるだろう。

このシステムを全面的に採用し、カメラの操作をプレイヤーに許さず、視点を限定することで、『バイオハザード』は意図的にカメラの死角をデザインすることが可能になった。見えるところを作り手側がコントロール出来るようになったことで、より恐怖の「演出」をしやすくなったのである。

こうやって書いていくとメリットの多い良いシステムのようだが、このシステムには大きな問題がある。操作している画面がプレイヤーの意図を全く介さずに大きく切り替わるので、方向感覚の維持や空間の把握が著しく困難になるのだ。土地勘や地図的な感覚が非常に生成され辛い、ゲームの特性を裏切るようなシステムなのである。

どういうことか説明しよう。僕の考えでは、そもそも映画やアニメといった映像メディアと、自らキャラクターを操作するゲームというメディアの違いを考えるとき、地図的な空間把握の必要性の有無というのは大事な論点である。

プレイヤーキャラクターを操作するタイプのゲームは、煎じ詰めればほとんどの時間を空間の移動に費やしている。そのため、地形が複雑になればなるほど地図の重要性は高まるし、地図的な形での空間把握はゲームをプレイする人なら、誰しも無意識的に行っていることではないかと思う。ある種のゲームはプレイヤーの体内に土地勘を生成するものだ。そういうゲームと地図の親和性の高さは、それこそ『Pokémon GO』をプレイすれば一撃で理解できることだろう。

(『Pokémon GO』公式サイトより)

だが、映像メディアにこういう地図的な感覚は必要かと言えば、ほぼ必要ないと僕は考える。というか、地図がないと見れない映画とかアニメって普通の人には“理解不能”だろう。

それに映像表現における重要な技術である「カット割り」が、そもそも方向を瞬間的に変えてしまうことで、見る人の方向感覚を著しく狂わせる。その結果、映像表現は「土地勘」を生成しづらい。新宿を舞台にした映画をどれだけ観ても、初めて来る人が新宿を自由に歩くことは難しいだろう。だが、『龍が如く』をプレイすれば、歌舞伎町はある程度歩けるのではないか。映像とゲームにはこのような地図的な感覚の生成において大きな隔たりがある【※注】。

(画像は『龍が如く 極』セガ公式サイトより)

話を戻すと、『バイオハザード』はこういう映像表現の「空間把握の困難さ」という致命的な欠点を抱え込んでいるのは間違いない。だが、それゆえに『バイオハザード』というゲームは、「ホラー映画的な身体感覚」をゲームで再現することに成功したのだ。

……と言うと、なんだか難しいことを言っているみたいだが、なんてことはない。これはホラー映画でよくある、「モンスターに追いかけられる最中に、何もない場所でちょいちょい転ぶ」だの、「特に故障していたわけでもない車のエンジンがなかなかかからない」といった、“ホラー映画あるある”のことだと思ってもらえばいい。

この観てるこっちがじれったくなる感じを『バイオハザード』ではゲーム的な形で体験することが出来る。普段はすんなり開けられたはずのドアが、モンスターに追いかけられて焦っていると上手く開けられずに死んだり、瞬間的に視点が変わるもんだから自分がどっちに進んだらよいかの判断に狂いが生じて、逃げ損ねて死んだり……そういう経験は『バイオハザード』をやった人なら、誰しも一度はあるのではないだろうか。

そして『バイオハザード』がホラーゲームとして傑出していたのは、このように映像的な特性でもってゲームの特性に揺さぶりをかけることで、より恐怖をかき立てていたからである。

『バイオハザード』は土地勘を生成しづらい「映像メディア」の特性と、土地勘を生成することに長けている「ゲームメディア」の特性の両方を組み合わせることで、成立したゲームである。あるいはこう言ってもいいだろう――「映像メディア」の土地勘の生成しづらさを逆手に取る事で、『バイオハザード』は「ホラー映画的な身体性」を確立したのだ、と。

それに対して、『バイオハザード4』があまり怖く無くなった理由は、そのような揺さぶりをなくしたからだと考えるとわかりやすい。

初代『バイオハザード』が「映像」と「ゲーム」の折衷によって、ホラー映画的な身体感覚を再現していたのに対して、『バイオハザード4』はどこまでもゲーム的なのである。あらゆる危機に対して的確に対処出来てしまうという、ゲームとしては“褒め言葉”としか言いようがないはずの美点が、ホラーゲームとしては致命的な欠点になってしまっているのだ。

【※注】

こんな風に映像メディアを評すると、まるで悪く言っているように思う人もいるかもしれないが、そもそも映像を見る上で地図的な感覚など必要になることなどほぼないのだから、こんな角度で映像メディアを貶すのは無理がある。

ここで言いたいのは、あくまでも映画とゲームの持つ特性の違いを把握することで見えてくるものがあるということである。それに、アニメの舞台になった実在の場所を自ら訪れる「聖地巡礼」という行為などは、自らの体内に土地勘を生成していくことで、アニメ体験を再構成する行為だと言えるかもしれない。

なぜ我々はホラーゲームを遊ぶのか

ここまで初代『バイオハザード』における「恐怖」の仕組みについて考えてきたが、最後にまとめよう。

このゲームがホラーゲームとして傑出してるのは、当時再先端だったハードの表現力を最大限活かしつつ、ゲーム本来の特性を把握した上で、それを時には利用し、時には抑制し、さらにはそれをねじ曲げてまでも、「恐怖」のためのデザインを施しているからである。

BGMが無いから環境音に耳を澄ませてしまう。どの部屋でいつ敵が出て来てもおかしくない状況が構築されているから常に油断せずに気を張りつめてしまう。見えない箇所があるからこそ、そこへの想像がかき立てられてしまう。空間が把握できているようで実は把握しづらく構成されているから、肝心な場所でドアのノブすら満足に回せなくなってしまう……。

だが、そんな不快な感情であるはずの「恐怖」に支配されるのは、本当にただ「不快」なだけの時間だと言えるのだろうか。

移動するだけで緊張がみなぎる洋館を探索し、彷徨い歩くとき、それは己の持てる能力を出来る限り発揮しようとする、「充実した時間」でもあるのではないだろうか。なにせ今は何も起こっていなかったとしても、次の一歩を踏み出すときには「起きて欲しくない何か」が起きているのかもしれないのだから。そのとき我々は、目は凝らすしかないし、耳は澄ますしかない。たとえ不快であったとしてもこれほどまでに濃密な体験はそうそう味わえるものではないだろう。

だからこそ不快な体験を通して快楽を得るという大いなる矛盾をはらんだホラーゲームというジャンルを、我々はプレイしてしまうのではないだろうか。

本当は初代『バイオハザード』の恐怖を味わい尽くしたあとに見えてくる「自由」についてとか、加山雄三や鈴木史郎はなぜ揃って「バイオハザード」を愛するのかとか、初代が人間の身体感覚をある種狂わせる形で恐怖のための「空間」を演出していたのに対して、最新作の『バイオハザード7 レジデント イービル』はある意味最も人間の身体感覚に寄り添う、VRという形でホラーゲームを作ろうとしていて、それがどうなるかなども語っておきたかったのだが、だいぶ長くなってしまった。

(画像はバイオハザード 20周年記念 公式サイトより)

この辺はまた別の機会に改めるとして、ここでこの文章を終わるとしよう。

関連記事:

海外レビューサイトでゲーム史上最高得点 なぜゼルダは国際的に高い評価を受けるのか?:「なんでゲームは面白い?」第四回