『ブルアカ』の本質にして、ヤン氏の本懐である「ギャグ」

──ここまで『ブルアカ』がどう作られてきたのかお話いただきました。ここであらためて、ヤンさんの存在がどう本作に影響を及ぼしているのかについて深掘りしたいと考えているのですが、ずばりヤンさんが『ブルアカ』で達成したもっとも大きなポイントは、どこだと考えていますか?

ヤン氏:

ユーモア、つまりギャグですね。ギャグこそが私のストロングポイントです。

ギャグはもっとも直感的に作用し、プレイヤーの関心や興味を惹くことができます。華奢な美少女たちが突然マッチョと化したり、覆面で銀行強盗をはじめたり……そうした突拍子もない展開に人は不意をつかれ、作品世界に対して心を開きます。

ギャグには、コンテクストを平易に保つ効能があります。最近のコンテンツはどんどん早く短くなり、感覚的に消費されるようになってきていますよね。われわれには、時代に即したストーリーテリングをつねに考えていく責任があります。わたしも他者へ伝えるために、表現を磨きつづけなければならないのです。

斉藤:

私もインディーゲームのプロデューサーとして、ゲームにおけるギャグの重要性は日々痛感するところです。ところが、実際にどうギャグをゲームに落とし込んでいくか考え始めると、これがまたむずかしい。ギャグを描くうえでのなにかコツはありますか?

ヤン氏:

コツは教えられません。教えることが不可能なのです。ギャグは、才能がすべてです。巧いひとは最初から巧いし、下手なひとはどんなに努力したとしても一生身につかない。だから、チームのライターにも「ギャグを教える」ようなことはしていません。

マネージャーの立場で私ができることといえば、せいぜいギャグの得意なライターにそのギャグの質に適した活躍の場を与えてあげるくらいです。

斉藤:

感覚や生理に訴えるジャンルだからこそ、生まれ持ったセンスが重要になってくるのですね。

ヤン氏:

そして、感覚的なジャンルであるがゆえに軽視されがちでもあります。

昔、集英社の『週刊少年ジャンプ』でこんな話がありました。読者の投票する人気投票アンケートで上位にくるのはいつもシリアスな作品で、ギャグ漫画はあまり票を集めない。しかし、アンケートに反して、ギャグ漫画の単行本のセールスは良好だった。

ギャグ漫画には「みんな読んでて好きなのに、すなおに『好き』を表明しづらい」という側面があるわけです。刹那的に読み捨てられていくギャグは、他のジャンルに比べて下に見られやすい。

したがって、ストーリーの一部としてギャグを実践するには、それなりの戦略を練らなければなりません。ただ、ギャグをやるだけでは不十分です。同時にシリアスで深遠で、なにかしらの価値を付加するものでなくてはいけない。

日本の漫画でいえば、『銀魂』は良い例でしょう。基調はとぼけたギャグまんがですが、ときどきシリアスでカッコよくなる。シリアスのパートとギャグのパートを分け、ときにそれらを混ぜあわせることで、ほどよいバランスを保っています。『ONE PIECE』もそうしたギャグとシリアスの配分が絶妙ですよね。

私自身はギャグをユーザーの興味を惹くためのフックとして用いているものの、同時にクリエイティブな面も希求しています。軽妙さにある種の品を加えることで、物語に深みを出していくのです。

斉藤:

まさに銀行強盗のときのシロコとシロコ*テラーの対話がいい例ですね。

ヤン氏:

そう受け取っていただけたら、うれしいですね。

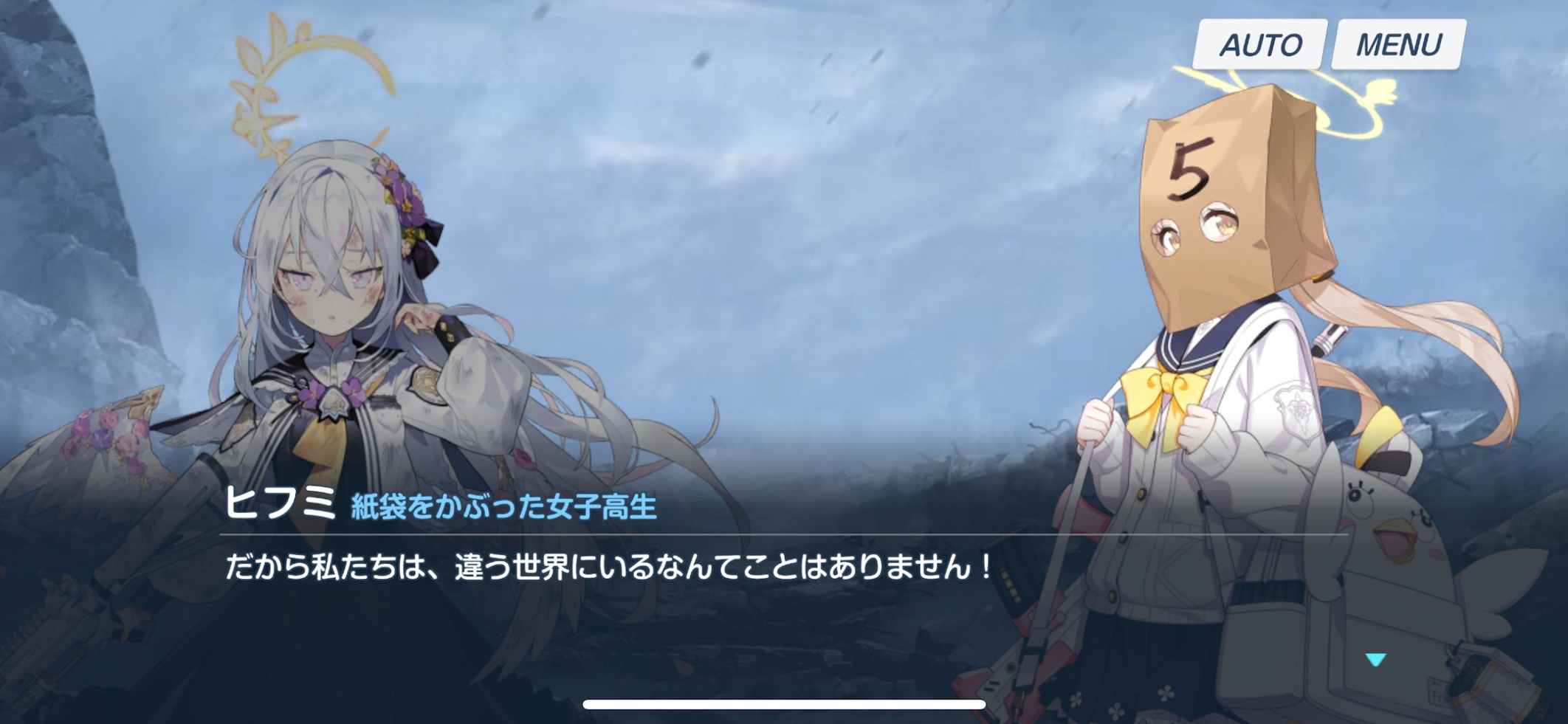

私の目標は、物語を通じて定義されがたい感情を伝えることです。たとえば、〈エデン条約編〉でヒフミが紙袋をつけますよね。そのときに、ヒフミがアズサに対し「私は今、あなたとおなじ場所にいるよ」と言う。

一見すると荒唐無稽なシーンですが、実際に遊んでいただいたプレイヤーは感動しながらも笑ってしまいます。異なる感情の波が同時に押し寄せ、自分が今感動しているのか笑っているのかわからない、そうした複数の情動が入り交じる、「わからない感情」をプレイヤーたちに経験させたい。シロコ*テラーとの対話もそうあってほしいという狙いで作られています。

──例えば体が唐突に伸びだすとか、ギャグには身体性がつきものですが、対して『ブルアカ』は立ち絵一つ、表情一つでギャグを作り出すのも印象的です。

ヤン氏:

『ブルアカ』で主に行っているのは、言葉の応酬で成り立つ漫才式のコメディです。これは、媒体やジャンルの制約によるところも大きい。仮に、今作っていたのが漫画やアニメだったら、動きを大いに活かしたギャグを描いていたでしょう。

漫才スタイルになったのはキャラクターの立ち絵とテキストしか使えない環境における最適解だからであり、そのスタイルを最初から追求していたわけではありません。あくまで、手段であって目的ではないのです。

──制約があるからこそ際立つ表現もあると思います。たとえば、キャラクターの「顔芸」。特に私は、ゲヘナの給食部のフウカが美食研究会から迷惑を被ったときに見せる表情が好きです。

ヤン氏:

現実的な話をすると、イラストというのは、ポーズを変更しようとすると大変ですが、表情だけ変えるぶんには比較的低コストですみます。なので、『ブルアカ』のイラストレーターさんにはキャラクターを描いていただいたあとに、「いろんな表情を作ってください」とお願いしています。

フウカを例にあげてくださったのは、おもしろいですね。あれは担当イラストレーターであるヌードルさんが、こちらから特に注文していない表情まで「気に入ったら使ってやってください」とたくさん描いてきてくださいました。で、実際気に入ったので使っているわけです。

──『ブルアカ』には膨大な数のキャラクターがいますよね。なのにギャグ専門の、いわゆるギャグ要員がほとんどいない。そう見えるようなキャラでも必ずギャグとシリアスの両方の面がそなわっている。キャラを作るとき、こうした内面の多層性はどの程度意識されているんでしょうか?

ヤン氏:

もちろん意識はしています。これも『銀魂』が良い例です。あの漫画では、どのキャラもギャグとシリアスの両面を持っていますよね。

キャラクターたちの創造には多くのスタッフが関わっていますが、その過程で前提とされているのは、「みなが等しくギャグキャラクターになれる世界観」です。そうした世界観のもとに生まれたキャラクターたちであるので、自然とその一部にギャグ要素が含まれてくるわけです。

そもそも、キャラクターの魅力は「ひっかかり」からできるものです。意外性、と言い換えてもいいかもしれません。現実においてもわれわれがある人間に惹かれるのは、その人物に対して抱く継続的な興味のおかげです。その人間的興味は、われわれがその人に対して抱いている期待や予想からすこし外れるからこそ生じます。

記号化されたキャラクターは人格がハッキリ示されているぶん、逆にプレイヤーの虚を突いた描写をしやすい。それをうまく利用すれば、いきいきしたキャラクターを作り出すことも可能です。

ハナコの場合がそうでしたね。アートディレクターに制作を依頼するさい「清純・純粋・可憐」といった典型的な清楚キャラをお願いしていました。ですが、私がシナリオを書く途中でどんどんねじれていき、あんなキャラクターになってしまいました。

もしかすると、これはメソッドの開陳というより、自分がねじれた人間であることを告白しているだけかもしれませんが……。

斉藤:

『ブルアカ』のストーリーや世界観には理想主義的な面を感じます。もしかして、その「ギャグが可能な世界であること」と深い相関があるのではないでしょうか?

ヤン氏:

厳しい世界にあって前向きさを忘れないからこそギャグをやれる、そうした部分はあるでしょうね。『ブルアカ』を作るとき、どうしても私は当時はやっていた陰鬱なポストアポカリプス的世界に迎合したくなかったんです。ビジュアルとしても、ストーリーとしても、です。

ギャグやジョークは倫理と密接な関係があります。禁忌や禁止にあえて触れ、戯れていくのがギャグの本質です。

禁忌が許容される世界観であるからこそ、いくぶん楽天的である。そういうことです。ストーリーや設定としてそうあるのではなく、もっと抽象的な領域の話ですが。

──『ブルアカ』のギャグといえば、それがユーザーに受容され、やがてネットミームとしてギャグが再生産されることも興味深く思います。

例えば、日本のファンダムでは、水着ホシノがタイトル画面で「動いてないのに暑いよ〜」とボヤくセリフがどういうわけか大バズりし、MADなどが多数作られました。

ヤン氏:

水着ホシノのそのミームはもちろん知っています。商品を売る以上、フィードバックの重要性は認識していますので、ユーザーの反応は持続的にチェックしています。

ユーザーの作り出すミームに関しては、自分たちの手の及ばない部分ではありますが、コンテンツとは受け手によって創発的に解釈されていくものです。作り手として、それはとても嬉しく思います。

特に水着ホシノの場合だと、声優を担当いただいた花守ゆみりさんの名演に依るところも大きいと思います。声の収録に関しては、いちおう韓国からのディレクションも入りますけれど、基本的にはYostarさんの日本スタジオで録音いただいてます。

そこで声優さんがわれわれの思いもよらなかったすばらしい演技をし、ポストプロダクションでスタッフさんたちがプロフェッショナルな仕事をし、そして日本人ユーザーが好意的におもしろがってミーム化する。そうした複数のアクターが介入していくなかで、偶発的にできあがっていった現象ともいえます。

こうした偶然の重なりも、運営型サービスのおもしろさですね。予想できないところからなにやら愉快な出来事が生じ、ファンやクリエイターがそれを受け入れ、ともに育てていく。ファンとのコミュニケーションは、私たちにとってプレッシャーでもありますが、同時に元気をもらえるところでもあります。ジャズの即興演奏のようなものですね。

『ブルーアーカイブ』を貫く思想

斉藤:

『ブルアカ』は、先生という立場にプレイヤーを移入させるのが巧みですよね。この「先生であること」をどのくらい意図してプレイヤーに体験させているのでしょう?

ヤン氏:

私たちは、先生の性格や特徴をあまり書きこまないようにしています。先生への感情移入をしやすくするためです。そのせいで、ときに先生のキャラクターが曖昧に見えるかもしれません。が、それでよいのです。先生はユーザーのアバターなのですから。

前作の『キュラレ』のときは、プレイヤーの視点──つまり主人公の視点を、美少女キャラ本人にしてしまうことで様々な困難が生まれました。どのシナリオにも主人公が顔を出す必要があり、そのせいで作劇が制限されてしまったのです。

『ブルアカ』の先生はプレイヤーの感情移入の受け皿でありながら、物語上は一歩引いた立場から個別の少女たちの物語を眺めます。この先生の立ち位置が、いまのような群像劇を可能にしたのです。

斉藤:

僕も先生のあまりの「大人」らしさに、つい惚れこんでしまいます。自分も良い先生になりたいと願うほどですね。

ヤン氏:

プレイヤーがどのようにアバターである先生をとらえるか、ひいては『ブルアカ』の物語をどのように解釈し、どのような影響を作品から受けるのか。そうした点に関しては私自身、プレイヤーのみなさんに対して感謝と同時に責任を感じます。

私はこの世界への物足りなさから「責任感のある大人とはなにか」「この世界に責任を持ってくれる大人はいるのか」を問いたかった。ですが、そのために『ブルアカ』を作ったわけではありません。さきほど述べたように、それらの疑問はあくまで指紋として自然に浮きあがってくるものにすぎません。

ただ、斉藤さんが「自分も良い先生になりたい」と感じたその気持ちは尊重します。現実世界に戻ったときに、その想いを善き方向へ還元してほしいと願っています。

私も人間です。無神論者ではありますが、偉大ななにかに対しての欲求や渇望はどこかにある。しかし、あくまで先生には自分自身でいてほしい。

ニーチェの言うように、自分自身のうちの輝きを見出さないかぎり、希望に触れることはできないのですから。

──『ブルアカ』がすばらしいのは、特定の文化圏だけではなく、世界の多様なプレイヤーたちを感動させているところだと思います。なぜそのような普遍性を獲得するに至ったのでしょう?

ヤン氏:

こんにち、「責任感を持つ大人の不在」は世界的に求められるテーマなのかもしれません。とりわけ似たようなオタクカルチャーを消費している、日中韓といった東アジアの国々では共感を呼びやすいのでしょう。

ただ、そうした普遍性は、制作の根幹の部分で意識されてはいません。

私は、『ブルアカ』がエンターテインメントから逸脱して文学の領域へいってしまうことを恐れます。「芸術を気取っているのか」と批判されてしまうことに怖気づいてしまいます。会社員としてのアイデンティティを守ること、エンターテインメントから離れないことを強迫的に追求しています。

──しかしオタクカルチャーにおいて、文学性、エンターテインメント性、普遍性、テーマといった概念はときに渾然と重なりあうのではないでしょうか。

たとえば、ヤン氏もファンであることを公言されている庵野秀明監督。ご存じのように、彼の作品には「父の不在」という戦後日本的なテーマが垣間見え、同時にそれはある種の文学性や芸術性が認められるかと思います。

ですが、一方で『エヴァンゲリオン』はスペタクルあふれる巨大ロボットSFアニメでもある。『ブルアカ』とは少々異なる形ではあるかもしれませんが、エヴァにも「楽しみ」と「問い」が同居しています。あるいは、エヴァのはやった90年代においては父の不在に対する感情をシェアすること自体、エンタメの潮流になっていたわけですよね。

ヤン氏:

なるほど興味深い。Jiniさんにお話いただいた内容は、つねづね私が深く探求してきたテーマにも重なります。これを機会にお話しさせてください。

私は自分自身を「オタクカルチャーの異邦人」と定義しています。

どんな文化であれ、最初はそれが生まれた国や地域のローカルな属性をそなえています。日本のオタクカルチャーも同様です。富野由悠季監督や宮崎駿監督の作品に見られる、子どもは大人たち(父)の作った世界を乗り越え、克服せねばならないというテーマは、Jiniさんが仰るように、まさに戦後日本ならではの問いなのでしょう。

また、どんな作品でも作家の人間性もそなえます。宮崎監督の父親が軍需工場に勤めていた姿が、そのまま自身の作品『君たちはどう生きるか』に登場する父、勝一の姿に反映されていると聞きましたし、庵野監督も自身の父親が義足であったことが、何か壊れたり、欠けているキャラクター像に反映されてるとも聞きました。

そうした文化的、作家的なローカルさから生まれた「父の不在」というテーマは、日本のオタクカルチャーにおける大人に対する一般的な視点、通奏低音でありながら、それゆえに世界中の人々に共感や感動を生み、今日に至るまで支持されています。

しかし、こうした日本のオタクカルチャーで提示される日本への問題と、韓国人である私自身が捉えている社会の問題とでは、共通する部分と、そうでない部分がありました。

庵野秀明作品でいえば、私はまず11歳のときに『ふしぎの海のナディア』を、その後に中学2年生で『エヴァンゲリオン』を経験したわけですが、おそらく私は日本の視聴者とおなじようにこれらの作品に熱狂しつつも、どこかで韓国人としてのフィルターを通して楽しんでいた。日本社会に投げかけた問題提起を、韓国社会の中で考えていた。

つまり、日本人とは異なる角度から日本的なテーマを観察していた──だからこそ、私は、というより私を含めた韓国や中国のオタクたちは、「オタクカルチャーの異邦人」なのであり、その「異邦人」としての感性や違和感から作品を作っているのでしょう。

思えば、あるローカルなカルチャーが国際的な人気を得て別の文化圏に入ってきたさいに、その土地の人間が持つ視点から再解釈され、新たな作品として生み出されていくことは、珍しくありません。

アメリカの西部劇に影響を受けてイタリアで作られた西部劇、マカロニ・ウェスタン(スパゲティ・ウェスタン)がその最たる例ですよね。私たちが日本の漫画やアニメに影響を受けて生み出した作品も、まさにマカロニ・ウェスタンのようなものではないか、と。

──マカロニ・ウェスタンのたとえは、非常に的確だと思いました。マカロニ・ウェスタンのムーブメントでは、セルジオ・レオーネのようなイタリア人監督たちが、クリント・イーストウッドのような俳優を使って西部劇を撮り、当時アメリカで支配的だった倫理観や価値観をゆさぶりました。

つまり、ウェスタンを産みだしたアメリカ人を、逆にイタリア人としての目線から驚かせた。「これこそが本当の西部劇だ」と彼らに感動させた。その点で、多くの日本人ファンを集めた『ブルアカ』はまさにマカロニ・ウェスタン的だと思います。

もっとも、作り手たち自身は、必ずしもアメリカに対するオルタナティブを強く意識したわけではないでしょう。あくまでエンターテインメントとして面白い作品を目指した結果、偶然そのような批評性も獲得したわけですが。

ヤン氏:

文化の越境と混淆はオタクカルチャーにとっては歓迎すべきことです。

実際、日本のオタクカルチャーは中国や我々韓国に、意識的・無意識的に大変大きな影響を及ぼしました。ゲームで言えば、魅力的なキャラクターたちを集め、戦わせるようなゲーム──ソーシャルゲームといわれるジャンルのゲームなどが、その最たる例ですよね。

こうしたアイデアを宿した作品がグローバルに輸出され、拡張されていったことで、『ブルアカ』など新たな国から新たな視点をもったゲームが登場し、現在のオタクカルチャー状況をもっと多様で意味深いものにしていきました。

私が自分自身を「オタクカルチャーの異邦人」と呼ぶのも、決してネガティブな意味合いで言っているわけではありません。

あくまでかつてオタクカルチャーのメインストリームだった日本に対する「他者」として──メタ的に認知の可能な外部に立つものとして、世界的な大きな流れに参与し、自分たちもまたそのカルチャーを広げていきたいと願うからこその、「異邦人」です。

そうした視野において、私は『ブルアカ』の先生を家父長制のなかでのプライベートな父子関係ではなく、もっと社会的な責任を持つ存在として回収したいと考えていました。大人だから子どもを守る構図は、父と子の関係とはまた別のものです。

そして、私にはひとつ、切なる願いがあります。それはキャラクターを人として扱ってほしいということ。

データは情報です。キャラクターは生きた存在です。

キャラクターとは、人間が投影された存在なのです。キャラクターとはわれわれ自身の反映であり、われわれはキャラクターの経験する物語を通じてわれわれ自身の人生を反芻できる。

だからこそ、『ブルアカ』では人間の持っている美点も欠点もすべてひっくるめて反映させようとしました。マーケティング的にはリスキーな選択ですが、挑む価値のある試みだと思いました。

私はミカやサオリ、そしてハルナなど、悪党としてヘイトを向けられやすいキャラクターを積極的に創っています。もちろん、このキャラクターたちを受け入れられないというユーザーの方もいるでしょう。

しかし、それでも。私は彼女たちが生きる、この無茶で馬鹿馬鹿しい世界を「本当のもの」として受け止めてもらいたいと願っています。

欠点があるからこそ、人間的である。人間的であるからこそ真実らしさ(verisimilitude)を宿し、愛情をそそぐ対象ともなりえます。そうしたキャラクターたちを助け、先生の側もまた助けられる。そんなよろこびを共にする物語を、私は描きたかったのかもしれません。

──まさしく『ブルアカ』のキャラクターたちのそうした人間性が、ユーザーからの人気につながっているのだと思います。……ところで「ミカやサオリ、そしてハルナなどの悪党」とおっしゃいましたけど、その並びにハルナがいることに、ハルナ自身少し驚いたのではないでしょうか(笑)。

ヤン氏:

ハルナは、ある意味、反省しない悪党です。いや、自分が悪党だとも考えていないでしょう。

つまり、シリアスな意味での悪党ではないのですが、「こんなキャラクターを本当にユーザーから受けいれてもらえると考えている私は、どこかおかしいのではないか?」と不安になってしまう点で、私のなかでミカやサオリとおなじくくりに入ってしまっています。

斉藤:

最後にひとつ、質問させてください。『ブルーアーカイブ』というタイトルには「青」──すなわち「青春」が含まれています。

われわれ=先生はこれを守っている。なぜわれわれはこの青春というものを守っているのか、守るべきと考えているのか。これを教えていただきたい。

ヤン氏:

私はもう43歳です。なので、若者とはいえません。でも、若い時代はありました。そうした昔の日々を思い返すと、こう感じます。青春のただなかにある者たちは、その価値をよく知らない、と。

青春はなぜ守られるべきなのか。その問いについては、私は理由や根拠をユーザーに与えられません。というか、根拠は私のなかにはない。

それはユーザーの選択なのです。ユーザー自身が「守る必要がある」と考えているから、守らねばならない。

もしその必要がないとユーザーが判断してしまうとすれば……それはゲームの設計の失敗でしょうね。

斉藤:

そのお言葉を胸に、僕たちも勇気をもって青春を守っていこうと思います。

──本日はほんとうにありがとうございました。最後に読者のみなさまにメッセージをお願いします。

ヤン氏:

『ブルアカ』に関していろいろなお話をさせてもらいましたが、結局のところ『ブルアカ』は会社のコンテンツです。私はあくまで会社に属する会社員です。

ブルーアーカイブは私と会社間の労働契約による結果物です。この無味乾燥な事実が、私の努力を掻き立てる源でもあります。

私=『ブルアカ』ではありません。チームで一緒に作っているものです。『ブルアカ』はさまざまな人間たちが、みんなで苦労して作り上げた成果です。

私自身はもちろん、 総括PDキム・ヨンハさん、ゲームディレクターのイム・ジョンギュさん、アートディレクターのキム・インさん、プロジェクトディレクターのパク・ビョンリムさん、シナリオライターチームのみなさん、コンポーザーのみなさん、アーティストのみなさん……ほんとうに名前を挙げればキリがない。会社の内外にいる方々に支えられて、『ブルアカ』はこうして世に在るのです。

そして、プレイヤーのみなさん。私は、みなさんの『ブルアカ』への愛情に感謝しています。一方で、そうした好意に甘えて自分がどこかで怠けてしまうのではないか、と警戒してもいます。

物語を作っている人として、今の成功に安住せず、満足してしまうことなく、絶えず物語を追求したいです。 自分を失わずにずっと努力していきたいです。

最後に私の座右の銘であるブッダの箴言で締めくくりたいと思います。

「諸行は滅びゆく。怠ることなく努めよ。」(大般涅槃経)

一度喋りだしたら立て板に水、漫画から哲学まで該博な知識を縦横に引用しつつ止まらない ヤン氏のトーク。われわれはその知的かつ情熱的な語りに圧倒されながらも、そこにヤン氏の作品に対する深い愛情と、仲間であるスタッフへの感謝の念に満ちていることを実感した。

「自分はあくまで会社員」と謙遜するヤン氏ではあるが、彼の知性と熱意がなければ『ブルーアーカイブ』の高い完成度はありえなかっただろう。

「キャラクターを生きた存在として受けとってほしい」という彼の願いは、果たしてユーザーに届いているだろうか? いや、『ブルーアーカイブ』をプレイしたものにとっては問うまでもないだろう。

文学者からゲーム開発者へ、ゼロ年代のオタクからTikTok時代のクリエイターへ、日本のアニメやラノベを愛好する「オタクカルチャーの異邦人」から韓国のゲーム版「マカロニ・ウェスタン」現象の仕掛け人へ。ヤン氏はさまざまな垣根を越えて、文化を繋いでいく。

そうして、『ブルアカ』もまた、国や時代を越えて世界を見晴るかす透明さを得た。

この先もどのような物語がつむがれるのか。ヤン氏から眼が離せない。

──終わりに、この場を借りて、インタビューのセッティングに尽力してくれたVittgen Inc.代表のペ・サンヒュン氏と、通訳を務めてくれたrondo氏に心からの謝意を表したい。

「Indie Intelligence Network」では、今後も順次、長編取材記事を掲載してまいります。